东南亚地区安全架构变动:历史轨迹、影响因素与发展面向

颜欣 陈邦瑜

摘要:東南亚地区安全架构是东南亚研究的重要问题之一,且具有独立的研究价值。1967年东盟成立后,东南亚地区安全架构持续变动并在安全实践中体现为差异化特征和形态。大国竞争和发展推动东南亚地区形成不同的安全理念和关系性逻辑。大国的推动和东盟动议共同构成东南亚地区安全架构。东南亚地区安全架构经历了英美苏主导、美苏主导、美国主导、多元并存的发展阶段。这四种形态的东南亚地区安全架构,都是由大国在特定时期互动和博弈建构的。透过东南亚地区安全架构变动的历史轨迹,发现在东南亚地区安全架构“大棋局”中,主要存在三大影响因素:美国主导下的东南亚安全秩序为东南亚地区安全蒙上阴影,东盟引导下的东南亚安全秩序维系着东南亚地区安全的稳定,中国推动下的东南亚安全秩序为东南亚地区安全共生性发展作出实质性贡献。基于东南亚地区安全架构变动的历史轨迹和影响因素,为东南亚地区提供中国安全治理理念、优化大国协调路径、推动各利益方构建东南亚地区新的原则和规范及深化中国和东盟在东南亚地区的安全合作是东南亚地区安全架构积极发展的关键。

关键词:东南亚地区;安全架构;安全秩序;霸权护持;命运共同体

[中图分类号] D815.5 [文献标识码] A [文章编号]1003-2479(2023)03-077-14

The Changes of Security Structure in Southeast Asia: Historical Track,Influencing Factors and

Development Orientation

Yan Xin, Chen Bangyu

Abstract:Being an important issue in the study of Southeast Asia, the regional security framework of Southeast Asia has independent research value. Since the establishment of ASEAN in 1967, the security architecture of Southeast Asia has changed continuously and manifested in the security practice as the characteristics and patterns of differentiation. The competition and rise of Great Powers promote the formation of different security concepts and relational logic in Southeast Asia. The actions of the major powers and the ASEAN initiative together constitute the security framework of Southeast Asia, which has experienced the stages of Anglo-American-Soviet dominance, American-Soviet dominance, American dominance and multi-dimensional coexistence. These four forms of regional security architecture in Southeast Asia are due to the great powers' interaction and construction of the gamein a specific period. Through the historical track of the regional security structure in Southeast Asia, it can be found that in the regional security structure of Southeast Asia, there are three major influencing factors: the U.S.-led Southeast Asian security order casts a shadow on the security of Southeast Asia, the ASEAN-ledone maintains the stability of the regional security, and the Chinese-drivenone makes substantial contributions to the symbiotic development of the security in the area. Based on the historical track and influencing factors of the security architecture changes in Southeast Asia, the key to the positive development of the regional security architecture is to provide the Southeast Asian region with Chinese security governance concepts, optimize the path of major-country coordination, push all stakeholders to build new principles and norms in the region, and deepen security cooperation between China and ASEAN in the region.

Key Words:Southeast Asia; security architecture; security order; hegemonic patronage; community of shared future

从历史的角度来看,安全架构有着深厚的根基。1942年,美国、苏联、英国和中国等反法西斯国家签署了《联合国家宣言》;1945年,50个国家签订了《联合国宪章》,联合国正式成立。就此,由会议、条约和国际组织构成的联合国机制长期关注国际政治中的分歧、争端或冲突等问题,扮演着维系国际安全架构的重要角色,防止德国、日本和意大利等法西斯力量的复活,减少了不利因素对人类和平的破坏和威胁。换言之,安全架构背后蕴含着深层次的博弈和动因。尽管不同类型安全架构的存在具有多种原因,但大体是为了追逐某种权力、身份、财富地位,或塑造特定的安全形态。第二次世界大战结束后,东南亚地区处于分裂对抗为主的形态。早期,荷兰、法国等霸权国家通过殖民等方式在东南亚地区安全互动中产生深刻影响。随后,美国、苏联等国家在东南亚地区安全议题中的重要性持续提升,大国在东南亚地区的安全存在构建了独特的安全架构。由此可见,东南亚地区表面上主要聚焦东南亚国家的问题,实际上背后融合了诸多大国的力量,大国博弈和竞争若隐若现、暗流涌动。

一、安全架构研究述评

通过对既有文献的梳理,可以发现目前关于安全架构的研究主要包括以下几个方面。

(一)亚太安全架构说

封帅通过鲜明的问题导向揭示了亚太安全架构的内在属性。他认为目前亚太地区安全架构存在东盟主导模式、次区域协调模式、亚信会议模式、中美共治模式、东亚峰会模式和同盟体系模式六大类型, 但也存在来自非传统安全问题、 结构性战略冲突和冷战结构的挑战1。吴莼思提出近些年亚太地区出现中美战略竞争、 钓鱼岛冲突和南海争端等新的矛盾、 复杂现象, 亚太安全架构的主导逐步由美国转向亚洲国家2。梅兰妮·哈特强调,美中关系在亚太地区安全架构中的作用非常突出,双方应该加强战略合作和管控分歧,在亚太安全架构中承担相应的责任并扮演适当的角色3。

(二)亚洲安全架构说

李途以中菲南海问题和中日钓鱼岛问题为案例,提出东亚地区安全架构夹杂着同盟政治因素,东盟是否参与东亚地区安全架构与同盟牵连、参与收益和同盟约定相关,折射了东亚安全架构的运行要素和体系4。威廉姆斯·特托和布兰登·泰勒认为在安全的背景下,近些年学界趋向通过安全秩序、制度与范式、权力博弈和地区安全复合体等路径探讨亚洲安全架构问题及实现路径5。著名国际安全问题专家巴里·布赞依托区域安全复合理论分析了东亚地区的安全架构,认为该地区安全架构是极其独特且长期存在的,中国相对邻国的赋权、美国外部力量的干预,以及区域制度的增强都对东亚地区安全架构产生重要影响6。

(三)其他区域安全架构说

史蒂芬·霍夫曼对欧洲安全架构中的共同安全和防御政策进行了研究。他认为共同安全和防御政策存在机构重叠的现象,使其成为一个至关重要的独立变量,并在欧洲安全架构中扮演着重要的角色7。亚历克斯·瓦因斯探讨了自2002年以来非洲联盟(AU)如何应对非洲的和平与安全挑战的过程,从对政变的制裁,到部署维和任务及调解冲突。不过非洲联盟部署的任务完全依赖外部供给,协调和非洲联盟能力建设仍是主要问题1。

关于东南亚地区的安全互动及非传统安全架构,也有学者进行了相应探索。吴翠玲指出,东南亚国家避免在平衡与分散之间进行简单的二分法,不倾向于在美国和中国两个大国间“选边站”。东南亚国家通过自身作用增加其在东南亚安全互动中的比重2。韦红分析了东南亚非传统安全结构的制度脉络和社会基础,展示了东南亚非传统安全架构的本质内涵。她强调东南亚非传统安全机制架构主要包含域外大国主导的合作机制、成员国间的合作机制和东盟主导下的非传统安全合作机制三大板块,这三者间既存在竞争,又相互支持3。

概览既有研究文献,可以发现目前学界开辟了多种富有价值的地区安全架构研究,成果颇为丰富,不过大多遮蔽了东南亚地区的安全架构,且缺乏从长时段历史角度统筹地区安全架构中不同行为体的整体互动状况、相关环节及内在机理。尽管有学者对东南亚地区非传统安全架構进行了研究,但是相较于偌大的东南亚地区而言尚显不足。作为国际政治重要地区,东南亚地区是否存在安全架构?如果存在,东南亚地区蕴含着怎样的安全架构并传导至今?是什么关键因素推动着东南亚地区安全架构的变动?中国应该如何应对?这些是本文拟解决的核心命题。

二、东南亚地区安全架构的历史轨迹

东南亚地区安全架构是一个历史范畴。要把握和探析东南亚地区安全架构的问题根源,需从历史轨迹中找寻形态变迁规律。大国扮演支配性角色,深刻影响着东南亚地区安全架构的变动。

(一)1967—1977年:英国、美国、苏联主导下的安全架构

在这一阶段,英国、美国、苏联主导着东南亚地区的话语权、规则体系和权力分布,是东南亚地区安全架构的主体依托。当然,此时影响东南亚地区的主要大国还包括中国。首先,美苏竞争成为东南亚地区焦点。美国和苏联在东南亚地区有着重要影响力,美苏两大国凭借其强大的实力地位深刻影响着东南亚地区的安全形势。由于地理位置优越,东南亚成为美苏重点关注的区域4,增大了该地区安全形势的不确定性。美苏为了维护自身在东南亚地区的安全保障能力与影响力,建立了安全存在的重要“支点”,如美国在菲律宾的苏比克海军基地和苏联在越南金兰湾的海军军事基地。1969年,苏联在国际共产主义大会上提出构建亚洲集体安全体系的思路,指出:“东南亚条约组织深受美国的影响,这种安全体系的针对对象主要是亚洲的社会主义国家等行为体。”5其次,美中在越南战场上出现竞争。美国参与越南战争的力度不断加大。到1963年,美国向越南派遣的军事顾问多达16700人6,时任美国国务卿迪安·拉斯客指出:“如果南越沦入共产主义之手,将破坏美国在其他地方承担义务的信用。”7应越方要求,中国在越南战争期间提供了相应支持。据不完全统计,1962—1966年,越南南方人民武装的武器装备和弹药,除了少量是从敌军手中缴获,几乎都是中国无偿提供的1。最后,英国在东南亚地区推行收缩策略。过去相当长的一段时期,马来西亚、 文莱、 新加坡等国和英国保持着特殊的安全合作关系,一些国家在防务领域较为依赖英国的“保护”。然而,英国由于自身实力的相对下降,改变了过去的殖民主义政策,开始在东南亚地区实行战略收缩政策,因此导致文莱等国家对安全现状的忧虑。尽管如此,由于《英马防务协议》的强大影响力及英国在东南亚地区长期的安全运作,英国在东南亚地区仍然具有重要的安全话语权。

在大国的作用下,东盟开始了融入东南亚地区安全架构的尝试和动议。1967年8月,马来西亚、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、泰国5国的外长签署了《东南亚国家联盟成立宣言》(又称《曼谷宣言》)。《曼谷宣言》对地区安全利益和合作具有重要影响。1971年11月,东盟在五国外长会议上签署了《东南亚中立化宣言》(又称《吉隆坡宣言》),提出建立和平、自由和中立区,表达了东南亚国家实现地区自治的美好愿望。1976年2月,东盟签订了《东南亚国家联盟协调一致宣言》(又称《巴厘协议》),指出:“消解东盟安全威胁,增加地区认同意识。”21976年2月,东盟还签署了《东南亚友好合作条约》,对不干涉原则与和平解决争端问题进行了深刻阐述,强调:“反对域外势力干涉,友善处理各类分歧。”3

综上所述,东南亚地区安全架构的第一等级为英国、美国和苏联,这3国在东南亚安全事务中占有主导地位。第二等级是中国,中国在越南战场上协助越南抗击美国,因此在东南亚地区安全事务中拥有重要地位。第三等级是东盟,东盟尽管置身东南亚地区,但由于刚起步,实力弱小,此时的“安全话语”是微不足道的,居于东南亚地区安全架构的底层。然而,东盟动议为今后其在东南亚地区安全架构中地位的攀升提供了基础。

(二)1978—1990年:美苏主导下的安全架构

这一时期,英国在东南亚地区的影响力式微,东南亚地区安全架构开始由美苏主导,当然中国也有着一定的影响力。首先,美苏竞争加强。由于英国推行收缩政策,其在东南亚地区的影响力有一定的下降,而这时苏联对东南亚地区更为关注,出现了美苏竞争加强的态势。由于苏联获得越南金兰湾军事基地的使用权,苏联增加了在东南亚的安全存在。对美国和东南亚安全关系而言,《美菲共同防御条约》《东南亚集体防务条约》仍然是东南亚安全架构的重要一环。其次,中美关系升温。由于没有实现在越南战场的预期及国内民众反战因素影响,美国被迫终结越南战争,之后中美建交,关系明显升温,中国在东南亚地区的影响力得到一定的提升,中国影响力提高及中美关系升温也是这一时期东南亚安全架构的重要组成部分。

面对大国因素,东盟践行积极的外交理念与行动,努力在东南亚地区安全架构中找到自身位置。1987年12月,东盟签订《马尼拉宣言》,对东盟安全议题、安全合作规划进行安排和部署,强调要加强地区的团结和合作,在东南亚地区建立无核区,维护地区的安全和稳定。同时,东盟依托1987年签订的《东南亚友好合作条约修改议定书》,提出邀请东南亚域外国家成为《东南亚友好合作条约》成员的倡议,以提升东盟地区治理的规范性和影响力。

综上所述,这一阶段东南亚地区安全架构依然存在层次性。第一等级为美国和苏联,与上阶段最大的变化是英国此时的地位淡化,美国和苏联主导着东南亚地区安全形势。第二等级是中国,中美建交及中国综合国力的增强让中国成为东南亚地区安全架构的重要方。第三等级是东盟,由于东盟开始发力,逐步融入东南亚地区安全架构,其地位开始上升。

(三)1991—2002年:美国主导下的安全架构

这一阶段东南亚地区安全架构的形态再次发生变动。由于苏联解体,美国在东南亚地区的影响力大幅提升,形成“独大”的态势。中国由于自身实力的逐步增强,在东南亚地区的话语权稳步提升。首先,美国在东南亚领导力快速提升。随着冷战的终结,东南亚主导权力向美国倾斜。为了维护美国在东南亚地区的“霸主”地位,美国先后与菲律宾签署了《访问部队协议》《后勤支援互助协定》等,深化了美国和东南亚国家的安全和防务合作,美国通过多途径参与了东南亚安全事务。其次,日本和印度加强在东南亚地区的安全存在。1992年,日本自卫队第一次出兵海外,并安排1800名士兵进入东南亚的柬埔寨。2000年后,日本多次派遣调查团和海岸警卫队介入东南亚安全事务,加强和菲律宾、马来西亚、新加坡等国家在打击海盗、安全演习等方面的合作。自20世纪90年代以来,印度频繁和新加坡、泰国、马来西亚等国家开展联合军演和防务合作。2002年印度专门和老挝签署了防务安全协定。最后,中国发展步伐加快。1995年7月,美国和菲律宾在南海周边开展军事和安全合作,加大了南海局势的紧张度,对中国和东南亚地区的安全合作产生一定的消极影响。虽然中国综合国力进一步提升,但是依然坚持和平的外交政策,中国共产党第十六次全国代表大会报告提出了“与邻为善、以邻为伴”的周边外交政策。

这一阶段,东盟依托多边机制对东南亚地区安全治理进行新探索,成为东南亚地区安全架构变动的鲜明特质。1992年1月,东盟签署的《新加坡宣言》指出:“《东南亚友好合作条约》支持东南亚外部国家的共同参与。”11994年,第一届东盟地区论坛顺利举办,会议主张增强各国在安全合作中的互信,加大磋商与对话力度,建立东盟和美国、中国、印度、日本等国家安全互动的有效制度,为维护东盟自身安全和地区共同安全提供了一个重要的安全对话平台。在东盟推动下,东南亚地区多议题安全合作有序铺开。2001年东盟发表了反恐联合声明,就非传统安全议题等领域加强了与美国、中国、印度、日本等国家的合作。在这样的背景下,《禁毒行动计划》《打击恐怖主义联合宣言》《关于非传统安全领域合作联合宣言》等安全合作机制大量出现,各方在安全制度框架下就打击海盗、武器走私、恐怖主义,以及能源安全等议题增加互动,增进情感和基本共识。

总体而言,这一阶段东南亚地区安全架构有自身特征。第一等级为美国,由于苏联解体,美国成为东南亚地区影响力最大的国家,东南亚安全架构处于在美国主导下的“维持型”状态。第二等级是日本、印度、中国、东盟,日本和印度逐渐介入东南亚地区安全事务,同时中国的快速发展也悄然改变着东南亚地区安全架构。东盟在东南亚地区安全架构中的地位进一步提升,通过机制建设和动议在东南亚地区“左右逢源”。总之,与上阶段相比,最大的变化是,美国在安全架构的主导能力弱化、日本和印度重要性提升,以及东盟和中国话语權增加。

(四)2003年至今:多元并存下的安全架構

这一阶段东南亚地区安全架构的大国变量主要包括美国、中国、日本、印度和俄罗斯,安全架构主体日益复杂化和多元化。首先,美国加大对东南亚地区的干预。2009年后,美国国务卿希拉里·克林顿到访东南亚地区,向外界释放美国重视东南亚的信号。加入《东南亚友好合作条约》成为美国加强与东南亚安全合作的重要手段,美国试图将与东南亚国家的安全关系再次升级换挡。2016年之后,美国多次和菲律宾等国家开展“肩并肩”演习或联合巡逻,强化美国和东南亚国家双边和小多边安全合作。其次,日本、印度、俄罗斯在东南亚地区竞争更趋深入。2014年,日本提出“防卫装备转移三原则”,吸引东南亚国家对日本设施的采购。印度的“东向行动政策”表明印度试图加强在东南亚地区的安全存在。2004年俄罗斯加快了与东盟的反恐合作,双方签署了《打击恐怖主义联合宣言》,并在防长对话机制中多次就海洋安全、救灾安全等议题交换了意见。最后,中美竞争加剧。近些年,中国经济实力不断提升,经济总量位居全球第二,中国的地区和全球影响力也不断攀升。中国高度重视周边外交,通过共建“一带一路”倡议等形式深化与周边国家的合作,推动构建周边命运共同体和人类命运共同体。然而,由于美国的霸权逻辑和冷战思维,中美竞争加剧。如2010年美国参加东盟防长会议,强化与越南等国的安全合作,试图干涉中国的南海问题。

这一时期,东盟在东南亚地区安全架构中的重要性进一步提升,东盟的原则和规范形成了东盟特色的安全“印记”,在东南亚地区产生了重要影响。东盟角色逐渐由地区安全边缘者转变为地区安全治理主导者1。2003年,东盟签署了《东南亚国家联盟协调一致第二宣言》(又称《巴厘第二宣言》),将安全共同体建设视为东盟重要的发展目标,为东盟安全合作提供了重要的展望和愿景。《巴厘第二宣言》特别指出:“东盟国家应该加强在海洋等领域的安全合作,探寻安全合作模式,在解决冲突,特别是预防和规范冲突事务中提升安全共同体建设能力。”2《巴厘第二宣言》对东盟安全观念和安全思路起到了积极的传播作用,增强了东盟国家的内聚力。2007年11月,东盟签署了《东南亚国家联盟宪章》(又称《东盟宪章》),大大提升了东盟安全制度的制度化水平。过去东盟安全合作主要是在相对松散的氛围中推进的,《东盟宪章》则明确了成员国之间法律的约定,使东盟安全合作的约束力得到一定程度的提升。同时,《东盟宪章》进一步夯实了东盟不干涉内政、协商一致原则,强调东盟要加强协商合作,并在关键议题上考量共同利益,充分彰显了东盟的责任和担当。东盟秘书长王景荣指出:“《东盟宪章》确证了东盟的法人身份,东盟的问责机制与规范体系日益完善。”3东盟还进一步提升了在安全领域议程设置的能力。2003年后,东盟和中国等国家签订了《防止非典联合声明》,加强了在传统安全和非传统安全领域的合作,使东盟推动下的东南亚地区安全合作进入全方位、多层次进程。东盟还签订了《应对非传统安全威胁的联合宣言》并积极参与“南海行为准则”,最大限度激发了东南亚地区国家安全合作的意愿,增强了地区各国在安全合作中的规则意识。

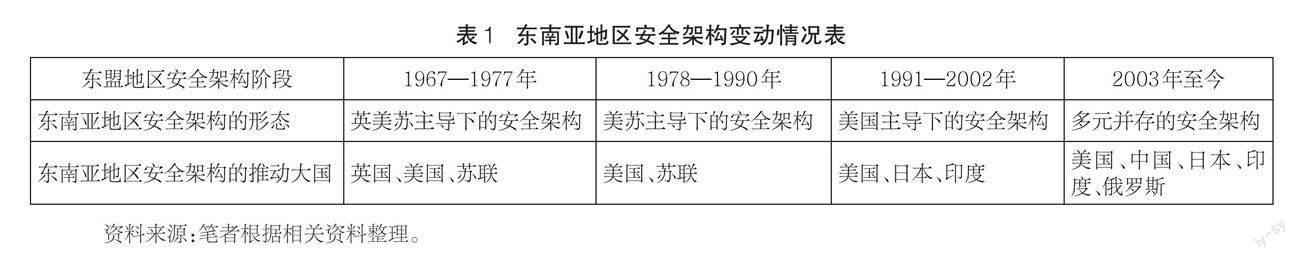

由此可见,这一阶段东南亚地区安全架构处于多元并存状态,东南亚地区安全架构层次的边界更为模糊。美国在东南亚地区的“控制”仍较强,不过东盟自主性大幅增强,尽管大国因素存在,但是东盟逐步加强自身在东南亚地区的管理力,自主决定东南亚地区事务倾向大大增加,甚至在部分重大安全事务上敢于对大国说“不”。同时,日本、印度、俄罗斯深化在东南亚地区的安全存在,以及中国快速发展,致使东南亚地区安全架构再次发生变化,面临重组和转型。总体而言,东南亚地区安全架构得以显现(表1)。

三、东南亚地区安全架构变动的影响因素

透过东南亚地区安全架构变动的历史轨迹,发现在东南亚地区安全架构“大棋局”中,主要存在三大影响因素。

(一)美国主导下的东南亚安全秩序为东南亚地区安全蒙上阴影

在历史长河中,东南亚地区安全秩序中的利益博弈盘根错节,但美国因素是首要影响变量。在大国“威望”动机的驱使下,美国在东南亚地区推行扩张性安全战略,力图强化其在东南亚地区的领导力和统治力。无论从历史还是现实来看,美国行动充斥着霸权思维。美国作为全球性国际组织的主导者,霸权供给思维体现的是一种“寄生”逻辑,这种依霸权而生的主体性行为非但维护不了霸权式供给模式的有效性,还极易受到美国国家利益和战略调整的影响而出现供给缺失,或干扰其他供给模式有效性作用的发挥1。由于美国与东南亚国家间力量的不对称性,东南亚国家在与美国安全互动过程中处于相对“弱势”一方,美国在东南亚地区安全领域具有重要影响力。为维护和实现霸权主义战略目标,美国采取了多重措施和举动增强其在东南亚地区安全秩序中的作用。

1.建立与东南亚国家网络化的安全合作机制

网络化的安全合作机制成为美国主导东南亚地区安全秩序的重要途径。第二次世界大战后,美国以《美泰共同安全法》《美菲共同防御条约》等安全合作机制为基石和依托,将泰国、菲律宾等国家视作美国在东南亚地区安全存在的“桥头堡”。作为美国的盟友,美国因素长期以来都是菲律宾对外安全政策的重要利益考量。出于对失去东南亚“势力范围”的担忧,奥巴马时期美国在东南亚地区施行“亚太再平衡”战略,战略重心东移态势显著,菲律宾等国家成为美国在东南亚地区遏制中国的“棋子”。可以说,美国的网络化安全合作关系在东南亚地区“根深蒂固”,一直延续至今,为美国频繁介入东南亚创造了条件和“契机”。2005年,美国和新加坡签订《国防与安全问题的紧密合作伙伴战略框架协定》;2014年,美国和菲律宾签订《加强防务合作协议》;2016年,菲律宾允许美军使用其部分军事基地,美菲双边安全合作关系再次升温;2019年,美国和越南签署《海关援助协议》,试图为美国和东南亚国家的安全合作提供便利。美国同盟体系及安全合作机制的网络化倾向,在相当长的时间内将深刻影响东南亚地区安全秩序。迄今为止,美国网络化的安全合作机制导致东南亚诸多国家面临“选边站”或“大国平衡”的体系压力,在“两面下注”的“关系平衡”中对冲或摇摆,进而在特定范围内获得最大收益,明显增加了东南亚地区的分化度。

2.部署多域安全议题和动议

2016年5月,时任美国总统奥巴马到访越南,宣布解除对越南的高科技武器出售禁令,深化了美国与越南在安全领域的合作。2016年所谓的“南海仲裁案”最终“裁决”,仲裁案闹剧背后的根源在于美国怂恿菲律宾单方面提起“仲裁”,试图通过“舆论战”与“法律战”挤压中国在南海问题上的正当性与合法性。正如菲律宾教育部前副部长安东尼奥·瓦尔德斯所说的那样:“阿基诺三世及其政府决定将中国告上仲裁庭。那个政府十分听话,美国让他们做什么说什么他们都照做”;“这个仲裁的唯一受益者绝对不是菲律宾,而是美国,他们是为了反对中国而做的。南海仲裁案临时仲裁庭看似仲裁菲律宾与中国的争端,实际整件事情由美国操控。”12018年8月,第11次“湄公河下游倡议”部长级会议在新加坡举办,时任美国国务卿蓬佩奥、时任东盟秘书长林玉辉与湄公河5国的外长参会。各方重申了湄公河下游倡议的承诺,强调湄公河下游倡议对次区域互联互通、经济一体化、可持续发展以及良治的重要驱动力作用2。2020年4月,美国两栖攻击舰在菲律宾海海域开展舰载机的起降训练。美国多管齐下介入东南亚的模式增加了东南亚地区安全秩序的不稳定性。在非传统安全合作方面,美国在打击海盗、反恐等领域上发力,旨在强化和巩固美国在东南亚地区的地缘安全优势。2018年美国向菲律宾提供了2650万美元的反恐专项援助,强化了美国与菲律宾在训练、武器和防御装备的合作。同年双方将打击暴力极端主义和恐怖主义视为共同奋斗目标,并承诺分享军事情报信息。美国还积极增加对老挝和柬埔寨等国军事领域的“输血”,增强在东南亚地区的“软实力”。在2016年的美国和老挝全面双边对话会上,美国承诺为老挝提供价值近5000万美元的综合发展援助项目。2020年,美国再次为老挝提供190万美元的援助,深刻表明了美国对东南亚地缘安全的关注度。

3.拉拢域外大国牵制中国在东南亚地区的影响力

在安全战略上,美国“全力争取”日本、印度等域外大国牵制中国在东南亚地区的影响力,以期对中国加以威胁制衡。作为世界头号强国,美国在东南亚地区希冀建构以“规则”和美国意愿为核心的安全秩序,给东南亚地区安全增添了不确定因素。伴随着中美实力对比的相对变化,美国在东南亚地区逐步增强了对中国的“关注”,频频拉拢域外国家加入南海“行动”中,成為域外大国介入南海问题的背后推手。受“进攻”性和霸道性逻辑驱使,美国海军多次以“航行自由”和“中国在南海的军事化”的名义拉拢域外大国频频在南海问题上展示“肌肉”和“块头”,态度极为强硬。2017年,美国海军与日本的“出云”号直升机航母开展联合演习活动,东南亚地区在美国安全战略版图中的重要性不断提升。2019年9月,继美国在南海地区“航行”后,印度海军出动猎潜舰和护卫舰进入中国南海海域。近些年,在美国主导的域外大国搅局南海问题的背景下,越南、菲律宾与中国的南海争端不时发生,给中国和部分东南亚国家关系蒙上阴影,增加了部分东南亚国家安全政策的不稳定性。美国拉拢域外大国牵制中国在东南亚地区影响力的举动明显增加了东南亚地区的摩擦和争端,挤压了东南亚地区安全协商治理的空间。

综上所述,多途径介入东南亚地区安全事务是美国的“惯习”和主要伎俩,扩大了东南亚国家自身对“安全”定义的涵盖范围。借助这些方式,美国将更多的东南亚国家纳入安全“合作”的“同盟”,确保美国在东南亚安全秩序中继续发挥大国的影响力。美国主导下的东南亚安全秩序增加了东南亚地区安全问题的复杂性和不确定性,在很大程度上影响着东南亚地区安全秩序的发展。

(二)东盟引导下的东南亚安全秩序维系着东南亚地区安全的稳定

1.依托原则和规范展示东盟维系东南亚安全稳定的决心

早期,东南亚国家侧重双边安全合作,集体安全意识较弱。随着1967年东盟的建立,东南亚地区在东盟的引领下有序推进安全合作。自东盟登上历史舞台起,东南亚地区秩序的进程与方向被深刻影响和改变。在东南亚安全秩序方面,东盟力争维护东南亚地区的安全和稳定。1967年东盟签署的《曼谷宣言》写道,“国外基地在东南亚地区只是暂时性存在,继续存在需要关注相关国家的意愿”“《联合国宪章》体现着地区国家合作的法治原则和公平精神,对地区的和平和发展具有积极意义。”11971年东盟签署的《吉隆坡宣言》指出,“对世界争端应采取和平的方式加以应对。”21976年东盟签署的《东南亚友好合作条约》强调,“要对各国的主权问题高度重视,支持各国的平等和独立地位,增加认同感”“缔约方需要多做凝心聚力的事,增加地区的稳定、和谐与和平。”31976年,东盟签署的《巴厘宣言》指出,“东盟国家的和平和稳定对世界整体和平具有积极意义,东盟国家之间应该团结合作,与地区威胁事务作斗争”“东盟国家可以采取各种行动方式,推动不干涉内政与主权平等原则的落地,加快建设和平、自由与中立区。”4与此同时,东盟以东南亚地区的安全为重要奋斗目标,建议建立“高级理事会”组织,以便对影响和破坏地区安全的行为进行有效应对。倘若直接对话难以消解各方的矛盾和争端,高级理事会可以通过调查、调解、斡旋等方式参与其中,特别是问题比较重要和紧迫时,有必要采取一定的措施避免问题的升级。

2.依托平台和规划增强东南亚国家的凝聚力

东盟外长会议、东盟首脑会议是东盟引导东南亚安全秩序的重要平台。1967年8月和1968年8月,第一届、第二届东盟外长会议分别在马来西亚吉隆坡和印度尼西亚雅加达举办,东盟外长会议机制从此建立并成为东盟重要组织机构,东盟规范解释与活动协调获得机制保障。之后,1976年2月,第一届东盟首脑会议在印度尼西亚巴厘岛举办,东盟集体磋商机制进一步丰富。1995年12月举办的东盟首脑会议是东盟在东南亚地区治理中的里程碑事件。在这次会议上,东盟对东盟首脑会议机制进行了适当的调整,计划在相邻首脑会议中间加入非正式首脑会议。通过这种调整和改革,东盟首脑会议的制度化水平不断提升。从此,东盟首脑会议步入每年一届的机制化轨道,并围绕核不扩散、东南亚共同体发展、南海议题等东南亚地区核心问题有序推进。东盟首脑会议的发展意味着:一方面,东盟在东南亚地区秩序安全架构中获得施动者身份;另一方面,东盟位于“驾驶席”位置,并成为东南亚地区大国安全互动的管理者和协调者。伴随着东盟首脑会议在东南亚地区影响力的逐步攀升,其推行的多边主义、多边合作路径得到更多国家行为体的采纳和运用。相应地,两大变化开始产生,一是东盟自主性的生长逐步得到展现;二是东南亚地区秩序力量组合发生重要变化,东盟在东南亚地区安全秩序中扮演着越来越重要的角色。

安全共同体建设是东盟增强东南亚国家凝聚力的有效路径,有利于东南亚国家认同和互信的增强。2003年东盟首脑会议发表了《巴厘第二宣言》,试图继续强化地区国家在安全领域的互动性,进而开启共同体发展道路。《东盟安全共同体行动计划》是东盟提出的重要倡议,强调东盟安全共同体将大大提升各方在合作、民主、公正环节中的衔接度,东盟国家要通过自主性的增强避免外部势力的干预1。可以看出,东盟在2003年后明显增加了对安全共同体问题的关注,极大推动了东南亚地区一体化建设的进程。通过对安全共同体问题的强调和投入,东盟在地区的影响力进一步扩大。拉夫·艾莫斯指出:“东盟安全共同体建设是东盟应对外部困境的一种反映,增加了东盟合作的成效。”2由此可见,安全共同体建设不仅通过各种途径实现东南亚地区安全资源整合,还通过制度供给为东南亚地区提供安全制度公共产品,从而实现东南亚地区安全秩序的合理安排与有序运转。

3.依托多边安全机制将东南亚域外国家拉入协商和对话轨道

长期以来,东盟一直存在着“小马拉大车”的问题。东盟在东南亚地区秩序中的角色经历了从依附到参与的发展阶段。随着历史的演进,东盟日渐开启了东南亚安全秩序建构之路。东盟通过深化与对话伙伴国之间的互利关系,成为地区合作的驱动力3。东盟在东南亚地区安全议程设置中依托多边安全机制“武器”,为东南亚地区行为体安全互动与对话提供了全新框架。

东盟地区论坛是东盟引导东南亚安全秩序的亮点。在东盟的引领作用下,东南亚地区的误解和安全分歧拥有了对话、沟通和协商的场域。1994年,在东盟的推动下,东盟地区论坛成立。第一届东盟地区论坛在泰国举办,马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、泰国、文莱、美国、日本、韩国、澳大利亚、中国、俄罗斯、新西兰、欧盟等成员参会。值得注意的是,东南亚地区各利益方在同一安全框架中有序合作并深入交换意见。随着东盟地区论坛的发展,论坛安全议题逐步扩展到反恐、能源、海洋等领域。总的来说,东南亚地区各行为体在东盟地区论坛安全对话机制中互动既扩大了彼此的共识和信息协作,管控了安全分歧与危机;又大大降低了域外势力对东南亚地区安全事务的干预,显示了东盟的韧性及原则性安全目标。可以说,东盟引导下东盟地区论坛的制度安排和实践经验是一套有效的“减震”安全机制,有利于东南亚地区各行為体的增信释疑,无形中增加了东盟在东南亚地区安全秩序中的领导力。

东盟系列“10+”安全机制是东盟引导东南亚安全秩序的动力。东盟积极展开多边安全对话与合作,较好地维护了东南亚地区安全秩序。1997年亚洲金融危机爆发,在这样的背景下东盟强化了和中国、韩国、日本3国在安全议题上的交流和联结,在多次互动中巩固和发展了东盟“10+3”安全合作机制。东盟进一步和中国、日本、韩国3国领导人开展双边非正式会议,构建了多种“10+1”安全机制,东盟逐步扮演深化地区合作的推动者与倡议者角色。因此,东盟除了与这3个国家开展整体性的积极安全合作,还分别与3国深化具体的东盟“10+1”安全合作,确保各方主要政府官员积极为共同安全合作提供智力支持。总的来看,东盟“10+3”机制在原有“10+1”安全机制基础上,对机制功能进行了优化,更多国家开始参与到地区安全合作进程中。这样,东盟的合作倡议、项目和规划得到更多传播的平台和契机,地区安全合作的动力和愿望不断增强。

东盟防长扩大会议是东盟引导东南亚安全秩序的重要组成部分。2010年10月,首届东盟防长扩大会议在越南河内举行,本次会议吸纳了俄罗斯、澳大利亚、印度、中国和日本等国家参会,会议对核心议题进行了强调。一是对东盟防长扩大会议的功能和发挥的作用进行了充分的肯定;二是强调东盟在东盟防长扩大会议机制中的关键性角色;三是指出东盟防长扩大会议是一个健全的、开放的、包容的制度;四是就普遍关注的非传统安全问题进行了沟通;五是对高级官员在防务合作中的细节进行了规范和要求1。2013年8月,第二届东盟防长扩大会议在文莱举行,中国、美国、印度、俄罗斯、日本等国家参会,各方“再次确定了东盟防长扩大会议机制的必要性,主张深化互利合作,在彼此尊重、平等相处基础上进一步强化防务合作,为地区稳定及和平作出贡献”。2015年11月举办的第三届东盟防长扩大会议因为南海议题等分歧导致各方未达成《联合宣言》的共识,但是2017年10月在菲律宾举行的第四届东盟防长扩大会议上,各方在军事和安全议题上加强了信息分享和沟通协调,再次增加了彼此的互信程度。由此可见,东盟防长扩大会议机制不仅强化了东盟国家在安全上的整合,而且扩大了东盟与外界安全合作的影响。

综合来看,东盟引领下的东南亚安全秩序是东南亚地区公共安全利益的积极展现,增加了东南亚国家安全的合作意愿及对东南亚地区安全合作前途的信心。东盟的安全价值、制度模式和发展道路也拓宽了东南亚安全秩序的路径。可以说,东盟是东南亚安全秩序的重要“规范性力量”,促进了东南亚地区的繁荣与稳定,为规范东南亚安全秩序提供了基础。

(三)中国推动下的东南亚安全秩序为东南亚地区安全共生性发展作出实质性贡献

1.用安全理念传递构建东南亚共生安全秩序的信号

当今国际政治正处于百年未有之大变局,东南亚地区也不例外。在东南亚地区,不同行为体的安全诉求多样,利益叠加复杂,影响甚至支配着东南亚安全秩序的转型。尽管针对中国的偏见、误解或污名化现象尚存,中国依然用坚定的立场和鲜明的态度传递和坚守着东南亚地区安全合作共赢理念,聚焦命运与共的安全合作。中国是东南亚地区安全合作的推动者和贡献者。对东南亚安全秩序,中国的路径是推动东南亚地区的和平与发展,倡导东南亚地区的综合安全和总体安全。作为负责任大国,中国创造了积极的东南亚安全秩序新思维,构建共生安全秩序。

与美国的霸权逻辑不同,置身于东南亚场域中的中国高度重视东南亚周边安全态势发展,致力于共同体理念培育。中国在对周边安全进行科学判断的基础上提出了一系列重要安全理念和倡议。2014年4月,习近平总书记在中央国家安全委员会第一次会议上创造性地提出了总体国家安全观的重大战略思想,要求中国兼顾自身安全和外部安全。2014年11月,在中央外事工作会议上,习近平总书记再次强调:“要切实抓好周边外交工作,打造周边命运共同体,秉持亲诚惠容的周边外交理念,坚持与邻为善、以邻为伴,坚持睦邻、安邻、富邻,深化同周边国家的互利合作和互联互通。”1东南亚地区位于中国周边的关键位置,中国的周边外交理念及倡议营造出东南亚地区情感共同体氛围,传递了构建东南亚共生安全秩序的信号。

2.用实践诠释中国寻求东南亚共生安全合作的美好愿望

中国用安全实践践行着自身的东南亚安全秩序理念,诠释了肩负道义的国家形象,展现了寻求东南亚共生安全合作的姿态和美好愿望。一是积极参与东盟“10+1”“10+3”“10+6”、东盟地区论坛等安全合作机制,主张东南亚各利益方在平等协商基础上展开安全对话,降低东南亚安全风险的可能性。二是深化与东南亚国家在各领域的安全合作。近些年,中国和新加坡、泰国、缅甸等国家持续加强在反恐、打击毒品、网络安全等领域的合作,共同应对传统和非传统安全威胁。随着中国和东南亚国家安全关系的升温,中国—东盟命运共同体、中泰命运共同体、中老命运共同体等倡议得到广泛认同。三是通过与东南亚国家的共同发展促进共同安全。共同发展、共同繁荣才能提高共同安全的有效性。在2017年5月举办的“一带一路”国际合作高峰论坛上,习近平主席指出:“中国将加大对‘一带一路建设资金支持,向丝路基金新增资金1000亿元人民币……将积极同‘一带一路建设参与国发展互利共赢的经贸伙伴关系……愿同各国加强创新合作,启动‘一带一路科技创新行动计划,开展科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移4项行动。”2这些都表明,中国始终扮演着东南亚发展的贡献者、东南亚合作的维护者和东南亚和平的建设者角色,中国要为东南亚地区共生安全秩序作出自身贡献。

概括起来,中国在东南亚安全秩序上的主张主要表现为:第一,在理念上,主张东南亚地区国家间共同的、普遍的安全;第二,在方式上,倡导东南亚地区国家通过积极协商实现互利共赢和共同发展;第三,在原则上,支持東南亚地区国家间主权和正当权利的平等,尊重不同国家的各自安全发展模式,反对霸权主义或强权政治。在中国综合性、全方位、建设性的安全叙事框架下,东南亚地区行为体间的相互依赖性逐步扩大,并产生了积极的系统安全效应。中国的东南亚安全外交理念与实践正塑造以合作共赢为表征的积极认知,东南亚地区的安全秩序朝着健康、平稳的态势演变。

总体而言,美国主导下的东南亚安全秩序具有阻滞性,美国挥之不去的霸权逻辑及举动为东南亚地区安全蒙上阴影;东盟引导下的东南亚安全秩序具有引领性,东盟方式及制度化供给维系着东南亚地区安全秩序的稳定;中国推动下的东南亚安全秩序具有建设性,中国积极的新思维、新智慧、新方案,为东南亚地区安全的共生性发展作出了实质性贡献。通过对这三种东南亚安全秩序的考察,东盟引导下的东南亚安全秩序和中国推动下的东南亚安全秩序互相补充,成为东南亚安全秩序稳定的主力军和正能量;美国主导下的东南亚安全秩序与中国、东盟的东南亚安全秩序存在冲突和竞争,不利于东南亚安全秩序的持久和平。这三种秩序的互动及排列组合共同形塑着东南亚地区主体安全架构样态。

四、东南亚地区安全架构变动发展面向

基于东南亚地区安全架构变动的历史轨迹和影响因素,构建稳定的东南亚地区安全架构应发挥东盟引导下的东南亚安全秩序和中国推动下的东南亚安全秩序能动作用,最大限度降低美国主导下的东南亚安全秩序的消极影响,并推动美国主导下的东南亚安全秩序朝着积极方向演变。

(一)为东南亚地区提供中国安全治理理念

凝聚东南亚地区各方利益共识,降低大国间的误解、猜疑和竞争是破除东南亚安全架构困境的根本出路。东南亚地区安全架构要朝着更加公正、合理、包容的方向发展,需摒弃“冷战”思维与零和博弈观念。既需考虑历史经验,又要关照国家间情感;既需减少东南亚地区的博弈和对抗,又要增加和聚焦安全合作。作为一个负责任的大国,中国可将自身安全治理理念嵌入东南亚地区,从而为该地区安全合作提供正能量和积极方向,促进地区国家间的增信释疑。2014年4月,习近平总书记在中央国家安全委员会第一次全体会议上提出“总体国家安全观”,这种安全观的显著特征是既重视自身安全又重视共同安全、既重视传统安全又重视非传统安全。2014年5月,习近平主席在亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上指出:“积极倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观,创新安全理念,搭建地区安全和合作新架构。”12022年4月,习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲时强调:“冲出迷雾走向光明,最强大的力量是同心合力,最有效的方法是和衷共济。”2总体而言,中国的安全治理理念有利于营造共同体氛围,力争各方共同成为安全领域的“理性人”,主张彼此良性互动和谐共生,防止安全观念和认同的缺位现象。

(二)优化大国协调路径

东南亚地区安全架构的完善既需要整体推进,又需要重点突破。积极的大国协调能精准定位并携手推进大国关系朝着协调、合作、稳定的方向发展,或可成为一种有效途径。尽管美国等国家的霸权逻辑为东南亚地区增加了不确定性,但是中国和东盟可呼吁和引导美国等国家进入大国协调范围,做好规范秩序与权力分配工作。大国间尽管存在一定的竞争,但是仍存在巨大合作空间和渠道。事实上,当前中国和美国、印度、俄罗斯、日本等国家都是与东南亚合作的重要对象,其能力、资源均占有重要比重。这在某种程度上可认为是大国协调、立场协调的风向标作用,对东南亚地区安全架构的稳定和积极发展至关重要。大国可一方面就东南亚地区安全架构中的大国竞争问题进行探讨和协调,政策相互沟通,做到分歧管控;另一方面,增加与东南亚地区安全架构相关的、碎片化的、竞争的双多边安全机制的融通、协调与整合,增加不同机制合作的可能性。大国协调的探索和引领更易被重视与接受,能显著提高东南亚地区安全架构建设的质量和效率。

(三)推动各利益方构建东南亚地区新的原则和规范

东南亚地区安全架构的变动在很大程度上是由东南亚地区现有安全原则和规范不尽合理造成的,美国等国家控制和掌握了过多资源和制度性话语权。因此,中国和东盟可发挥价值牵引作用,呼吁各行为体讨论东南亚地区新的原则和规范。一是主张各利益方在东南亚地区安全议题上彼此尊重、共同协商、平等相待,力争将东南亚地区安全合作架构转向原则化、规范化、平等化、合理化的轨道上。二是尊重东南亚地区国家的普遍意愿、基本原则与核心价值,增强东盟在东南亚原则和规范中的制度性话语权。中国可继续支持东盟在地区合作中的主导地位,改变东盟在东南亚地区安全架构中“弱者”的身份地位,适当平衡美国、日本等国家在东南亚的挤压。如2019年7月,东盟各国防长签署《东盟防长关于可持续安全的联合宣言》,强调加强东盟内部、东盟与对话伙伴国的合作,共同应对跨境安全与非传统威胁。对类似“可持续性安全”的话语和倡议,中国可积极回应,支持东盟在东南亚地区安全治理中扮演重要角色,更好地发挥中国和东盟在东南亚地区安全架构中的稳定器作用。

(四)深化中国和东盟在东南亚地区的安全合作

2013年10月,习近平总书记在周边外交工作座谈会上强调:“要更加奋发有为地推进周边外交,为我国发展争取良好的周边环境,使我国发展更多惠及周边国家,实现共同发展。”1长期以来,中国一直是一个负责任的大国,近年来作为中国重要的近邻,东盟综合实力显著提升,已成为东南亚地区安全架构的重要一环。深化中国和东盟在东南亚地区的安全合作是推动东南亚地区安全架构朝着积极健康方向发展的有效出路。一是深入推动“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》的战略对接,共筑东南亚安全基石;二是加强澜沧江—湄公河合作机制建设,助推中国—东盟整体安全机制建设;三是加强中国和东盟在海上运输、灾害防护、能源供应等领域的安全合作;四是推动中国和东盟在反恐、网络安全、打击跨国犯罪等领域建立更多务实的安全合作机制,确保双方定期或不定期地开展信息、经验交流活动,在安全领域培育更多实质性成果。

五、结语

1967年东盟成立后,东南亚地区安全架构经历了英美苏主导、美苏主导、美国主导、多元并存的发展阶段。美国、东盟和中国对东南亚地区安全架构有着重要影响。东南亚地区安全架构仍存在易变性和不确定性,背后蕴含着丰富的价值性经验。未来,东南亚地区安全架构的发展需要具体的实践和建设举措,为东南亚地区安全合作提供增量。中国和东盟作为东南亚地区安全架构的重要行为体,理应加强安全合作,促进美国在东南亚地区安全架构的施动朝着积极方向演进,平衡东南亚地区各行为体关系,促进东南亚地区安全架构的兼容共处。

注:本文系国家社会科学基金项目“大国战略竞争下东盟地区安全治理机制变迁及中国对策研究”(19CGJ009)的阶段性研究成果。

(责任编辑:张 磊)