长江经济带科技创新效率评价及均衡发展研究

满云冰 程跃

摘 要:选取2011-2020年长江经济带11省市面板数据,基于超效率SBM模型与Dagum基尼系数,对长江经济带科技创新效率情况进行评价,并对其科技创新均衡发展路径进行研究,结果显示:长江经济带科技创新效率并未实现整体上各省市DEA有效,存在着非均衡的发展趋势;其上、中、下游区域科技创新效率呈现“两头高、中间低”现象,存在着空间集聚性差异。进一步分析发现,造成非均衡发展趋势问题的主要原因是长江经济带上、中、下游区域之间科技创新发展的差距,且上游与中游区域间创新发展差距最大。因此,提出构建跨区域协同创新系统,以期实现长江经济带科技创新协调发展,进而促进长江经济带形成整体创新驱动发展的新局面。

关键词:科技创新效率;均衡发展;超效率SBM模型;Dagum基尼系数

中图分类号:F124.3;F224文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202302089

Research on the Evaluation of Scientific and Technological Innovation Efficiency and Balanced Development in the Yangtze River Economic Belt

——Based on Super-efficiency SBM Model and Dagum Gini Coefficient

Man Yunbing,Cheng Yue

(School of Public Administration,Guangxi University,Nanning 530000,China)

Abstract:The panel data of 11 provinces and cities in the Yangtze River Economic Belt from 2011 to 2020 were selected to evaluate the science and technology innovation efficiency of the Yangtze River Economic Belt based on the super-efficiency SBM model and Dagum Gini coefficient, and to explore the path of its balanced development of science and technology innovation. The main reason for the unbalanced development is the gap between the upstream, midstream and downstream regions of the Yangtze River Economic Belt, and the gap between the upstream and midstream regions is the largest. The gap is the largest. To this end, the construction of a cross-regional collaborative innovation system is proposed, with a view to achieving coordinated development of science and technology innovation in the Yangtze River Economic Belt, and thus promoting a new situation of overall innovation-driven development in the Yangtze River Economic Belt.

Key Words:STI Efficiency; Balanced Development;Super-efficient SBM Model; Dagum Gini Coefficient

0 引言

近年來,我国把创新作为引领发展的第一动力,深入实施创新驱动发展战略,将科技创新摆在引领全面创新的核心位置,开启了建设世界科技强国的新征程。在2022年全国两会重点关注领域关键词调查结果中,人们对于“科技创新”的关注度高居第六位。因此,明确科技创新的重要作用,推进科技自立自强有利于贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,有利于在新时代推动政治建设、经济建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设的协同发展,进而推动国家进步和社会发展[1]。

长江经济带发展战略是新常态下国家发展战略中的重要组成部分,其有效实施能够极大促进长江经济带地区的协同发展和经济提质增效。国家最新统计数据显示,长江经济带近年来研究与开发(R&D)经费投入占GDP比重呈现逐年上升趋势,但科技创新产出却不尽人意,导致其科技创新水平低于全国水平,且其创新投入与产出呈现较为明显的区域差异性。创新投入与产出的不对称、不协调必然会使得创新资源不合理或无效配置,进而导致长江经济带整体的创新体制建设受到不利影响,并进一步影响到长江经济带的整体创新驱动发展。综上,本文对长江经济带科技创新效率进行实证评价研究,以进一步挖掘科技创新投入与产出不对称、不协调问题的深层次原因,并探讨实现长江经济带科技创新均衡发展的可行路径,以期实现其区域科技创新协调发展,进而促进长江经济带形成整体创新驱动发展的新局面。

1 文献综述

关于区域科技创新效率的评价方法,主要有参数法和非参数法两种。参数法以随机前沿函数分析法(SFA)为主[2],将随机因素和技术效率对实际产出水平的影响纳入同一框架来考虑,运用于区域科技创新效率评价问题的研究中[3]。学者们一般基于知识生产函数建立随机前沿模型,并在此基础上进行科技创新效率评价[4]。非参数法以数据包络分析法(DEA)为主,运用于效率和效益方面的研究中。学者们一般基于线性规划方法来建立观测数据的非参数分段曲面(或前沿),然后相对于该前沿面来计算效率值[5]。比较SFA与DEA各自的优缺点发现,SFA具有明确的经济学理论基础,且考虑了随机因素,可以定量分析各种相关因素对个体效率差异的具体影响,其测算结果准确与否完全依赖于生产函数的模型设定,且采用SFA法评价区域科技创新效率时,无法直接处理多投入多产出的效率评价问题。而DEA法采用线性规划技术, 不需要主观预设生产函数的具体形式,且可用于多投入多产出的效率评估,但这种方法忽视了随机因素的影响,因此,对影响效率的因素还需要进一步考察。

在现有的区域科技创新效率评价研究中,已有众多学者通过采用参数方法(主要是SFA)或非参数方法(主要是DEA)开展了大量的实证研究。盛彦文等[6]采用随机前沿函数分析法,以中国东部沿海五大城市群作为研究对象,对其区域科技创新效率进行评价。白俊红等[7]基于1998—2012年中国分省区面板数据,采用DEA法测算各省区域创新效率。在现有的研究中,已有学者以长江经济带作为研究对象,进行区域科技创新效率研究,并将空间因素融入到区域科技创新效率的研究中,探索区域科技创新效率的空间集聚差异性问题。比如,毛良虎等[8]采用DEA和ESDA法,对长江经济带区域创新效率及空间差异进行了研究分析。吴传清等[9]运用DEA-Malmquist指数和面板Tobit模型,对长江经济带技术创新效率进行了测度,并分析了其影响因素。罗颖等[10]运用三阶段DEA法,对长江经济带区域创新效率进行评价,并比较长江经济带上、中、下游区域创新效率的空间聚集差异问题。但是,鲜有学者探索长江经济带科技创新效率水平整体上非均衡分布趋势发展的问题。所以,在国家创新驱动发展战略的时代背景下,研究如何促进长江经济带整体创新驱动发展具有重要意义。

在现阶段对于区域科技创新效率的评价研究中,由于随机前沿函数分析法无法解决多投入与多产出的效率评价问题,众多学者开始倾向于数据包络分析法。而随着数据包络分析法的频繁使用,发现传统的DEA模型无法考虑“松弛”要素对科技创新效率的影响,如此便会造成科技创新效率被高估,而且,传统的DEA模型也无法进一步区分效率值为1的有效决策单元。为了解决传统DEA模型在区域科技创新效率评价研究中的问题,本文采用超效率SBM模型开展区域科技创新效率的评价研究,超效率SBM模型结合了DEA與SBM模型的优点,使得效率测度更加精准,进而实现对样本区域科技创新效率的准确评价[11]。同时,本文以长江经济带作为研究对象,引入Dagum基尼系数分析长江经济带科技创新效率非均衡分布趋势问题产生的主要原因,进而探索长江经济带科技创新均衡发展的路径,为实现长江经济带整体创新驱动发展提供理论基础。

2 研究基础

2.1 研究对象

本文的研究对象为长江经济带,其覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州11个省市,面积约205.23万km2,占全国国土面积的21.4%,人口和生产总值均超过全国的40%,是我国“T型”发展战略的中轴线。区域协调发展理念是面向高质量发展阶段,统筹国土空间布局,形成优势互补、高质量发展的区域经济发展新格局的重要指导思想[12]。因此,在国家创新驱动发展战略的时代背景下,探索长江经济带科技创新均衡发展、区域协调发展的可行路径,有利于促进长江经济带整体的创新驱动与高质量发展。鉴于此,本文对2011-2020年长江经济带科技创新效率采用超效率SBM模型进行系统评价,并根据评价结果引入Dagum基尼系数,分析长江经济带科技创新效率水平非均衡趋势发展问题的主要原因。

2.2 研究方法

2.2.1 超效率SBM模型

数据包络分析法 (DEA) 最早由美国Charnes等[13]于1978年提出,用来评价一组具有多个投入、产出的决策单元间相对效率的测算方法,其基本模型是CCR和BCC[14]。由于DEA法在使用时不需要对指标进行无量纲化处理,可以直接进行效率分析,且对样本数量要求低,目前在各个学科的应用越来越广泛[15]。但由于传统DEA的两个模型都没有考虑要素“松弛”现象, Tone[16]分别于2001年和2002年提出SBM模型与超效率SBM模型,后者不仅考虑松弛变量,还可以对效率值大于1的决策单元进行排序。因此,本文运用非导向超效率SBM模型对长江经济带科技创新效率进行研究,具体模型如式(1)和(2)所示。

在该模型公式中,ρ*为最终区域科技创新效率值,x、yd、yu分别为投入矩阵、期望产出矩阵和非期望产出矩阵中的必要元素,n为决策单元数量,每个决策单元有m种投入、r种期望产出和p 种非期望产出,λ为权重向量。

2.2.2 Dagum基尼系数

基尼系数是国际上通用的、用以衡量一个国家或地区居民收入差距的常用指标。相比于传统的基尼系数,Dagum基尼系数能够将总体差距分解为区域内差距、区域间差距以及超变密度,进而明确总体差距产生的来源[17]。叶长华等[18]提出按子群分解的方法,使其在区域差异研究方面得到广泛运用。Dagum基尼系数的计算公式如(3)所示。

在Dagum基尼系数的计算公式中,μ表示长江经济带中所有省市的平均科技创新效率水平,yji ( yhr)表示j(h) 区域内每个省份(市)的科技创新效率水平,n表示考察省市的总个数,k表示总的区域数,nj(nh ) 表示j(h)区域内所包含的省市数量。考虑让Dagum基尼系数计算更加方便,在计算前对各区域的科技创新效率的平均水平从小到大进行排序。如(4)所示。

根据Dagum基尼系数的分解思路:G=Gw+Gnb+Gt,可以分别计算出区域间差异的贡献程度Gnb,即j和h区域之间科技创新效率水平的分布差异;区域内差距的贡献程度Gw,即j(h)地区内科技创新效率水平的分布差异;超变密度的贡献程度Gt,即区域之间科技创新效率水平交叉影响的剩余项。此外,在计算Gnb和Gw时,还需要测算Gjh和Gjj,其中Gjh表示j区域和h区域之间的基尼系数,Gjj表示j区域内的基尼系数。具体计算公式如(5)、(6)、(7)、(8)、(9)所示。

Djh表示j、h两区域之间科技创新效率水平的相对影响,djh表示j、h 两区域之间科技创新效率水平贡献率的差值,即j、h地区中所有yji-yhr>0的样本值加总的加权平均数,pjh表示超变一阶矩,即yhr-yji>0的样本值加总的加权平均数。具体计算公式如(10)、(11)、(12)所示。

2.3 指标体系构建

在现有的区域科技创新效率评价研究中,科技创新投入指标一般会选取创新人员和创新经费两方面。比如,王海花等[19]在长三角区域高技术产业科技创新效率评价研究中,创新投入指标选取了R&D人员全时当量、R&D经费内部支出。在近些年的研究中,创新环境对于区域科技创新效率的影响逐渐得到重视,且创新环境中的教育环境、劳动者素质与基础设施环境等是相对关键的影响因素[20-21]。因此,本文选择从创新人员、创新经费和创新环境投入3个方面建立指标体系分析区域科技创新投入。进一步选取R&D人员全时当量、R&D经费内部支出和普通高等学校数3个变量分别对应创新投入指标的三个方面,以衡量区域科技创新投入情况。

大部分学者主要采用专利申请授权与论文发表数去衡量区域科技创新产出,而有的学者则认为专利与论文只代表创新产出的一部分,技术市场成交额与环境效益等都是创新产出的变量。比如,颜莉[22]从科技成果、经济效益、社会效益、环境效益和区域竞争力5个方面衡量一个地区创新产出能力。王鹏等[23]在科技创新效率评价研究中,认为科技创新衡量标准不仅包括科学技术发明,还涵盖其所带来的经济价值和社会价值。孙群英等[24]认为区域创新产出主要包括科技成果、产业竞争力、技术市场成熟度、节能减排能力等方面,提出将能源产出率和碳生产率纳入到区域绿色创新产出能力评价指标中。因此,本文选择从创新成果绩效、创新经济绩效与环境创新绩效3个方面建立指标体系分析区域科技创新产出。目前大多数学者采用专利授权量来衡量区域科技创新成果产出[25],但由于专利数据在衡量科技创新带来的经济价值方面存在着不足,有学者引入新产品销售收入指标来弥补其不足[26]。同时,随着环境效益被考虑到绿色科技创新产出中,能源产出率也逐渐成为科技创新产出的衡量指標[27]。所以,本文选取发明专利申请授权量、新产品销售收入、能源产出率3个变量分别对应创新产出指标的3个方面,以衡量区域科技创新产出情况。综上,本文构建长江经济带区域科技创新效率评价指标体系如表1所示。

2.4 数据来源

本文在已有研究的基础上,综合考虑指标选取的代表性与可行性,构建出了长江经济带区域科技创新效率评价指标体系。数据来源于《中国统计年鉴》、各地区统计年鉴、《中国科技统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》。由于数据过多,不便于全部展示,该部分只展示2020年长江经济带区域科技创新效率评价指标体系中相关指标数据,如表2所示。

3 实证分析

3.1 长江经济带科技创新效率评价结果

本文基于超效率SBM模型对长江经济带科技创新效率进行评价,并运用DEA Solver-Pro5.0软件对长江经济带2011-2020年11个省市的科技创新效率进行测算,得到长江经济带各省(市)2011-2020年各年份科技创新效率结果与均值,发现安徽、湖南、云南、湖北及四川的均值均小于1,表现为DEA无效,具体评价结果如表3所示。

对于科技创新效率测算DEA无效地区,通过测算其科技创新投入冗余率与科技创新产出不足率,进一步分析其科技创新效率低的原因。由于2011-2020年DEA无效地区科技创新投入指标冗余与科技创新产出指标不足相关数据较多,因此,该部分只展示2020年数据,如表4所示。对2011-2020年DEA无效地区科技创新投入冗余率与科技创新产出不足率进行测算,结果如表5所示。通过表5可以发现,在投入方面,创新环境是影响科技创新效率的主要因素,其冗余率均值为20.38%,创新人员与创新资本是次要影响因素,其冗余率均值分别为11.27%与10.31%,这说明在DEA无效地区中普

通高等学校资源投入存在浪费情况,需有效发挥其应有的作用。在产出方面,创新经济绩效是影响科技创新效率的主要因素,其不足率均值为38.06%,创新成果绩效与环境创新绩效是次要影响因素,其不足率均值分别为12.54%、15.72%,说明DEA无效地区在新产品市场销售方面表现不足,需围绕该方面加大力度。

同时,为了了解长江经济带整体科技创新效率的发展情况,根据表3测算结果,可以得到长江经济带2011-2020年科技创新效率整体均值的发展趋势,如图1所示。长江经济带科技创新效率整体均值在2011-2015年逐渐递增,2015年整体均值为1.06。2015年后总体呈现波动下降的发展趋势,至2020年整体均值下降至1.01。本文从长江经济带2011-2020年各省(市)科技创新效率评价结果出发,深入分析长江经济带科技创新发展水平下降的原因。

3.2 长江经济带科技创新效率评价结果分析

本文根据表3中长江经济带各省(市)科技创新效率水平的平均值,将其分为高、中、低3组,高效率组科技创新效率值要求大于1,即总体达到有效水平;中效率组科技创新效率值要求在0.8~1之间;低效率组科技创新效率值要求小于0.8。具体分组结果如表6所示。

根据表3的测算结果和表6的分组结果可以得知:第一,长江经济带科技创新效率有效水平地区较多,但仍有部分城市科技创新效率未能实现DEA有效。第二,长江经济带上游与下游区域的城市主要集中在高效率组,而中游区域的城市主要集中在中低效率组。第三,上海、浙江、江苏、江西、重庆、贵州长期处于高效率水平,湖北和四川长期处于低效率水平,安徽科技创新效率水平呈稳步上升趋势,湖南、云南科技创新效率水平呈下降趋势。

3.2.1 长江经济带科技创新效率并未实现整体上各省(市)DEA有效

根据长江经济带科技创新效率水平分组结果,可以发现长江经济带科技创新效率有效水平地区较多,但仍有部分地区科技创新效率未能实现DEA有效。其中,高效率组分布的省(市)最多,具体有贵州、重庆、上海、江苏、浙江、江西,其2011-2020年科技创新效率平均值分别为1.44、1.31、1.25、1.23、1.14、1.06;中效率组分布的省(市)具体有安徽、湖南、云南,其2011-2020年科技创新效率平均值分别为0.92、0.88、0.84;低效率组分布的省(市)最少,仅有湖北、四川,其2011-2020年科技创新效率平均值分别为0.65和0.53 。

3.2.2 长江经济带科技创新效率存在着空间集聚性差异

本文对于长江经济带上、中、下游的界定是:上游区域包括云南、四川、重庆、贵州;中游区域包括湖南、湖北、江西;下游区域包括安徽、江苏、浙江、上海。根据长江经济带科技创新效率水平分组结果,长江经济带上游与下游区域的城市主要集中在高效率组,如贵州、重庆、江苏、浙江、上海;中游区域的城市主要集中在中低效率组,如湖南、湖北。所以,长江经济带上、中、下游区域的科技创新效率水平呈现出“两头高、中间低”的现象,这在一定程度上说明长江经济带科技创新效率存在着空间集聚性差异。

3.2.3 长江经济带科技创新存在着非均衡的发展趋势

根据长江经济带2011-2020年科技创新效率的测算结果和科技创新效率水平分组结果,上海、浙江、江苏、江西、重庆、贵州长期处于高效率水平,其科技创新效率值一直保持大于1,湖北、四川长期处于低效率水平,其科技创新效率值小于0.8。同时,从科技创新效率水平的发展趋势来看,大部分省(市)科技创新效率水平发展趋势平稳,没有明显变化;安徽和湖北的科技创新效率水平呈稳步上升趋势,特别是安徽从2011年科技创新效率值0.53的低效率水平,逐渐发展到2020年科技创新效率值1.11的高效率水平,且在2015-2020年科技创新效率值均大于1;湖南和云南的科技创新水平呈明显下降趋势,特别是云南从2011年科技创新效率值1.06的高效率水平,逐渐发展到2020年科技创新效率值0.66的低效率水平,且在2016-2020年科技创新效率值均小于0.8,具体如图2所示。

综上所述,可以看出长江经济带的各个地区科技创新发展步调不一致,有的地区长期处于高效率水平,有的地区却长期处于低效率水平,有的地区科技创新效率呈稳步上升趋势,有的地区则表现出逐年下降趋势。因此,从区域协调发展的视角出发,在一定程度上,长江经济带科技创新存在非均衡发展趋势。

3.3 长江经济带科技创新效率Dagum基尼系数测算结果

为深入了解长江经济带科技创新效率水平非均衡分布的发展趋势,并分析其产生的主要原因,本文选取Dagum基尼系数及其子群分解方法,运用Stata16.0软件处理,计算出长江经济带2011-2020年科技创新效率水平的基尼系数,具体结果如表7所示。

3.4 长江经济带科技创新效率Dagum基尼系数测算结果分析

根据表7的测算结果,本文选择从长江经济带科技创新效率水平的总体差距及演变趋势、区域内差距及演变趋势、区域间差距及演变趋势、差距来源及贡献率4个方面展开分析,具体分析如下。

3.4.1 长江经济带科技创新效率的总体差距及演变趋势

如图3所示,2011-2020年,长江经济带科技创新效率水平总体基尼系数表现出下降的趋势,且呈现出“双V”现象。具体而言,2011年的总体基尼系数最大,随后表现出逐年下降的趋势,虽然在2015年后出现了大幅上升的趋势,但其总体基尼系数值却远远小于最大值,且从2016-2019年都呈现出下降趋势,所以从整体上可以认为其总体基尼系数表现出下降趋势。2014-2016年构成第一个非常明显的“V”形趋势图,2015年是最低点,表明长江经济带科技创新效率水平总体差距最小;2018-2020年构成第二个较不明显的“V”形趋势图,2016-2019年都呈下降趋势,但从2019年开始,又开始表现出上升趋势,表明长江经济带科技创新效率水平的总体差距存在变大的趋势。

3.4.2 长江经济带科技创新效率的区域内差距及演变趋势

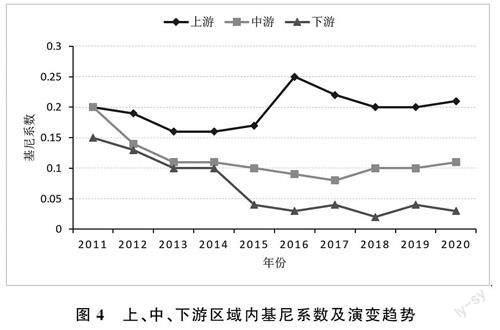

如图4所示,2011-2020年,一方面,长江经济带上游区域内基尼系数几乎一直保持大于中-下游区域内基尼系数,且下游区域内基尼系数一直保持小于上-中游区域内基尼系数。另一方面,长江经济带中-下游的区域内基尼系数整体上呈现下降的趋势,而上游区域内基尼系数演变趋势呈现出类似“字母W”图像。具体而言,长江经济带上游区域内基尼系数除了在2011年与中游区域内基尼系数重合,其余年份均大于中游区域内基尼系数,且始終保持大于下游区域内基尼系数,说明其区域内科技创新发展差异始终大于中-下游区域。另外,长江经济带中-下游区域内基尼系数呈现出明显的线性下降趋势,而上游区域内基尼系数却表现出非简单线性变化,其在2011-2013年呈小幅下降趋势,2013-2016年呈大幅上升趋势,2016-2018年又呈小幅下降趋势,2018-2020年呈微幅上升趋势。所以,可在一定程度上认为,长江经济带上游区域内基尼系数有继续上升趋势。

3.4.3 长江经济带科技创新效率的区域间差距及演变趋势

如图5所示,2011-2020年,长江经济带上-中游之间的基尼系数一直大于中-下游与上-下游区域间的基尼系数,这说明上-中游区域间的科技创新发展差距最大。具体而言:①关于上-中游区域间的基尼系数,2011年上-中游区域间的基尼系数为0.31为所测年份中的最大值,其后发展至2016年基尼系数为0.24达到所测年份中的极大值,而上-中游区域间的基尼系数在所测年份中的最小值0.18,分别出现在2013年和2018年。②关于上-下游区域间的基尼系数,2016年上-下游区域间的基尼系数(0.21)为所测年份中的最大值,其在2011年基尼系数(0.2)为所测年份中的极大值,而上-下游区域间的基尼系数在所测年份中的最小值(0.14)出现在2015年。③关于中-下游区域间的基尼系数,2011年中-下游区域间的基尼系数(0.26)为所测年份中的最大值,而其基尼系数最小值0.12分别出现在2015年和2017年。

从发展趋势分析来看,一方面,长江经济带上-中游之间的基尼系数在测量期间内的发展趋势构成一个“字母W”的现象,2011-2013年呈下降趋势,2013-2016年呈上升趋势,2016-2018年又呈下降趋势, 2018年后呈上升趋势。所以,可在一定程度上认为,长江经济带上-中游之间的基尼系数有着进一步上升的趋势。上-下游区域间基尼系数的发展趋势同上-中游的发展趋势相近,而中-下游区域间基尼系数在2011-2015年期间呈下降趋势,而2014-2020年表现出以两年为周期的“字母V”发展趋势,其近几年发展也有微幅上升趋势。

3.4.4 长江经济带科技创新效率的差距来源及贡献率

如图6所示,2011-2020年,区域间贡献率与超变密度几乎一直保持大于区域内贡献率,同时,出现较大幅度波动的是区域间贡献率与超变密度,而区域内贡献率的波动幅度不大。具体而言,一方面,区域内贡献率除了在2012-2014年大于区域间贡献率,其余年份均表现为小于区域间贡献率,且在各个年份区域内贡献率一直小于超变密度。同时,区域内贡献率在测量期间发展较为平稳,2012年贡献率(30.34%)相比其他年份最大,随后表现出缓慢下降趋势,2018年贡献率(23.06%)相比其他年份最低,其整体上表现为缓慢下降的趋势。另一方面,区域间贡献率在测量期间整体上表现为上升趋势,2012-2018年表现为持续上升趋势,2018年贡献率(53.17%)相比其他年份最大,而后在2019年贡献率(42.36%)虽表现出下降趋势,但其贡献率却远远大于区域内贡献率与超变密度,并在2020年贡献率(48.27%)又开始上升,并有着继续上升的发展趋势。从超变密度的发展趋势来看,2013-2018年整体表现为下降的发展趋势,且2018年超变密度(23.78%)相比其他年份最小,虽在2019年大幅上升,但随即在2020年又大幅下降,并有着持续下降的发展趋势。

综上所述,2011-2020年,长江经济带科技创新效率总体差距贡献率较大的是区域间的贡献率与超变密度。从演变趋势来看,区域间的贡献率整体上呈现出持续上升的发展趋势,贡献比例逐渐增大,且远远大于区域内贡献率与超变密度。同时,区域内贡献率与超变密度整体上呈现出持续下降的发展趋势,贡献比例逐渐减小,且远远小于区域间的贡献率。由此得知,长江经济带科技创新表现出非均衡发展趋势主要源于区域间的差距及超变密度,但随着区域间的贡献率逐渐增大、超变密度逐渐减小的发展趋势影响,区域间的贡献率从2018年开始远远大于超变密度,且还有进一步扩大的趋势。因此,长江经济带上、中、下游区域间科技创新发展的差距是现阶段导致长江经济带科技创新出现非均衡发展趋势的主要原因。

4 研究结论

本文基于超效率SBM模型,对2011-2020年长江经济带科技创新效率进行了评价,引入Dagum基尼系数,深入分析了长江经济带科技创新非均衡发展趋势产生的主要原因,进而探索长江经济带科技创新均衡发展的路径,为实现长江经济带整体创新驱动发展提供理论基础。

经过对2011-2020年长江经济带科技创新效率情况的评价,得出主要结论:第一,长江经济带科技创新效率并未实现整体上各省(市)DEA有效;第二,长江经济带科技创新效率存在着空间集聚性差异,其上、中、下游区域的科技创新效率水平呈现出“两头高、中间低”的现象;第三,长江经济带科技创新存在着非均衡的发展趋势。进一步分析得知:长江经济带上、中、下区域间科技创新发展的差距是长江经济带科技创新现阶段出现非均衡发展趋势问题的主要原因,且长江经济带上游与中游区域间的科技创新效率差距最大。

5 管理启示:长江经济带科技创新整体均衡發展路径

本文基于Dagum基尼系数及子群分解方法,通过分析长江经济带科技创新效率总体差距的来源得知,现阶段长江经济带科技创新出现非均衡发展趋势的主要原因是长江经济带上、中、下游区域间科技创新发展的差距。同时,在分析长江经济带上-中、上-下、中-下区域间基尼系数后得知,长江经济带上-中游区域间的科技创新效率差距最大。因此,为实现长江经济带科技创新整体均衡发展,首要任务是缩小长江经济带上、中-下游三大区域间的科技创新发展差距;其次是缩小长江经济带上、中、下游三大区域内的差距,而区域内差距较大的是上游区域。最后是缩小长江经济带整体上的科技创新发展差距。

5.1 构建长江经济带跨区域协同创新系统

5.1.1 推进长江经济带跨区域协同创新系统的构建

基于Dagum基尼系数及子群分解方法,可以在一定程度上认为,长江经济带科技创新出现非均衡发展趋势的主要原因是长江经济带上、中、下区域间科技创新发展的差距。所以,面对长江经济带上、中与下游区域间的科技创新效率的差距,本文认为需要打破区域壁垒,促进不同区域间创新资源的合理流动,增强不同区域间创新主体之间的互动联系,进而优化创新资源的配置,避免创新资源重复投入,导致资源浪费。并以创新合作为基石,推动长江经济带整体科技创新水平均衡发展,以期实现其区域科技创新协调发展,进而促进长江经济带形成整体创新驱动发展的新局面。长江经济带跨区协同创新系统如图7所示。

5.1.2 明确区域创新战略定位,增加跨区域合作的机会

根据上文对长江经济带各省(市)科技创新效率的测算结果与科技创新效率水平的分组结果分析得知,长江经济带上、中、下游区域的科技创新效率水平呈现出“两头高、中间低”的现象,这在一定程度上说明,长江经济带科技创新效率存在着空间集聚性差异情况。所以,对于长江经济带中游区域而言,其科技创新水平发展较为落后,需要加强与长江经济带上游与下游区域之间的合作创新,进而缩小区域间的科技创新效率差距。而合作创新的前提在于不同区域间技术供求耦合,彼此实现双赢。因此,要想增加跨区域合作创新的机会,就必须结合自身的地理环境优势,明确自身与整体之间的战略定位差距,创造属于自身区域科技创新发展的特色,进而契合整体的科技创新发展需求,并以此来不断提升区域的科技创新能力。

5.1.3 强化政府引导作用,发挥市场配置资源优势

在跨区协同创新系统中,各区域间创新主体的互动联系、创新要素的跨区域流动、创新成果的有效共享(技术转移),都离不开政府与市场的干预。所以,处理好政府与市场之间的关系,对于跨区域协同创新系统的正常运转尤为重要。政府干预的作用主要体现在创新相关的公共政策的制定与发布、公共服务提供等方面,而市场的干预作用主要体现在对创新资源的合理配置与创新成果共享等方面,两者共同发挥着促进跨区域协同创新的作用。但对于两者的关系必须要有明确的界定,一方面是为了避免市场失灵现象的产生,另一方面是为了避免政府过度干预。因此,在长江经济带跨区域协同创新系统中,需要确立政府部门的引导地位,坚持以市场为主导,构建完善跨区域协同创新系统,发挥市场资源配置的优势。

5.2 强化科技创新和技术转移的环境建设

科技创新环境包括政治环境、经济环境、社会环境和科技环境,跨区域协同创新系统身处科技创新环境中,必然会受到创新环境带来的一系列影响。所以,优化科技创新环境,对于跨区域协同创新系统的运行至关重要。本文提出强化科技创新和技术转移环境建设,培养跨区域合作创新文化,确保跨区域协同创新系统的持续稳定运行。

5.2.1 完善知识产权保护体系,保障合作创新成果权益

知识产权是保护智力劳动成果的有效措施,对于知识产权的重视程度将会直接影响着区域的科技创新行为。如果没有完善的知识产权保护体系,那么科技创新成果的权益也将无法得到有效的保障,技术转移与创新合作行为将会受到很大程度的削弱。所以,完善知识产权保护体系,保障合作创新成果权益,能够为跨区域合作创新行为提供重要保障,让科技创新劳动成果的跨区域共享更为安全、有效,促进创新要素在不同区域间的快速流动,优化创新资源配置,营造出良好的跨区域合作创新文化。

5.2.2 发挥中介服务机构作用,助力合作创新桥梁搭建

各区域创新主体在不同区域之间的互动联系离不开中介服务机构,中介服务机构在跨区域协同创新系统发挥着“桥梁”“纽带”作用。常见关于中介服务机构的分类主要有三类:第一类是直接参与到服务对象的技术创新机构,包括生产力促进中心、创业服务中心、工程技术研究中心等。第二类是利用技术、管理和市场等方面的知识为创新主体提供咨询服务的机构,包括科技评估中心、科技招投标机构、情报信息中心、知识产权事务中心和各类科技咨询机构等。第三类是为科技资源有效流动、合理配置提供服务的机构,包括技术市场、人才中介市场、科技条件市场、技术产权交易机构等。所以,在长江经济带跨区域协同创新系统中,中介服务机构不仅能够营造良好科技创新环境,还能够链接不同区域间的创新主体,促进跨区域协同创新系统的有序运行,并创造出跨区域合作创新的文化氛围。

5.2.3 建立合作创新信息平台,提升区域间信任感

合作创新行为的产生是基于彼此之间的信任,并在知晓双方需求的前提下所形成的。一般而言,人们更愿意选择自己相对熟悉的人来作为合作伙伴,因为熟悉的人更具信任感。因此,合作关系的建立往往是以信任感为基础的。若要推动不同区域间的合作创新关系的建立,需要把“信任感”这一影响因素考虑进去,才可能会有更进一步合作交流的机会。本文认为可以通过建立合作创新信息平台,促进不同区域间的沟通交流,提升不同区域间创新主体的信任感,并且让各个创新主体及时了解到合作创新需求,避免由于信息差错失合作创新的机会。

参考文献:

[1] 任晓刚.坚持科技创新推动经济高质量发展[J].人民论坛·学术前沿,2022(13):101-104.

[2] 张玉婷,杨华领.技术创新效率评价方法综述[J].中国管理信息化,2018,21(4):82-84.

[3] 陳敏,李建民.金融中介对我国区域科技创新效率的影响研究——基于随机前沿的距离函数模型[J].中国科技论坛,2012(11):85-90.

[4] AIGNER D J, LOVELL C A K,SCHMIDT P.Formulation and estimation of stochastic frontier production function models[J].Jour nal of Econometrics,1977(6):21-37.

[5] 魏权龄.数据包络分析[M].北京:科学出版社,2004.

[6] 盛彦文,骆华松,宋金平,等.中国东部沿海五大城市群创新效率、影响因素及空间溢出效应[J].地理研究,2020,39(2):257-271.

[7] 白俊红,蒋伏心.协同创新、空间关联与区域创新绩效[J].经济研究,2015,50(7):174-187.

[8] 毛良虎,姜莹.长江经济带区域创新效率及空间差异研究[J].华东经济管理,2016,30(8):73-78.

[9] 吴传清,黄磊,文传浩.长江经济带技术创新效率及其影响因素研究[J].中国软科学,2017(5):160-170.

[10] 罗颖,罗传建,彭甲超.基于三阶段DEA的长江经济带创新效率测算及其时空分异特征[J].管理学报,2019,16(9):1385-1393.

[11] 赖一飞,谢潘佳,叶丽婷,等.我国区域科技创新效率测评及影响因素研究——基于超效率SBM-Malmquist-Tobit模型[J].科技进步与对策,2021,38(13):37-45.

[12] 刘耀彬,易容,李汝资.长江经济带区域协调发展的新特征与新路径[J].学习与实践,2022(5):23-31,2.

[13] CHARNES A,COOPER W W, RHODES E.. Measuring theefficiency of decision making units[J].European Journal of Operational Research,1978(2):429-444.

[14] 刘钒,邓明亮.基于改进超效率DEA模型的长江经济带科技创新效率研究[J].科技进步与对策,2017,34(23):48-53.

[15] 尤瑞玲,陈秋玲.我国沿海地区科技创新效率的省域差异研究[J].技术经济与管理研究,2017(5):119-123.

[16] TONE K.A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis[J]. European Journal of Operational Research,2002,143(1):32-41.

[17] CAMILO DAGUM. A new approach to the decomposition of the gini income inequality ratio[J]. Empirical Economics,1997,22(4): 515-531.

[18] 叶长华,陈立泰,田园.长江经济带劳动力市场发展水平的空间非均衡性——基于Dagum基尼系数与Markov链方法的实证研究[J].华东经济管理,2018,32(8):58-64.

[19] 王海花,王莹,李雅洁,等.长三角区域高技术产业科技创新效率评价研究——基于共享投入的三阶段网络DEA模型[J].华东经济管理理,2022,36(8):26-33.

[20] 兰海霞,赵雪雁.中国区域创新效率的时空演变及创新环境影响因素[J].经济地理,2020,40(2):97-107.

[21] 陈银娥,李鑫,李汶.中国省域科技创新效率的影响因素及时空异质性分析[J].中国软科学,2021(4):137-149.

[22] 颜莉. 我国区域创新效率评价指标体系实证研究[J]. 管理世界,2012(5):174-175.

[23] 王鹏,钟誉华,颜悦.科技创新效率与区域经济韧性交互分析——基于珠三角地区的实证[J].科技进步与对策,2022,39(8):48-58.

[24] 孙群英,朱震锋,曹玉昆.低碳经济视域下中国省级区域绿色创新能力评价分析——以黑龙江省为例[J].林业经济,2019,41(11):34-42.

[25] 李泽霞,董瑜,张薇.应用DEA方法评价我国区域科技创新效率[J].图书情报工作,2011,55(18):24-28.

[26] 赵文平,杨海珍.基于DEA的西部区域创新网络效率评价[J].科研管理,2016,37(S1):393-400.

[27] 高广阔,王艺群.京津冀地区高耗能产业绿色创新效率及影响因素分析——基于空间视角的实证研究[J].工业技术经济,2018,37(1):137-144.

(责任编辑:张双钰)

基金项目:国家自然科学基金项目“企业网络动态能力与协同创新生态系统互动演化机制研究——以新興技术产业为例”(71762003);国家自然科学基金项目“公共治理视阈下跨区域合作创新网络多主体协同发展机制研究”(72164002)

作者简介:满云冰(1997-),男,广西大学公共管理学院硕士研究生,研究方向:行政管理;程跃(1980-),女,博士,广西大学公共管理学院副教授,研究方向:新兴技术管理、科技政策。