员工工作重塑对职业成功的影响:内在动机的中介作用

谭建伟 刘倩 杨陈

摘 要:职业成功是近年来职业生涯研究领域的一个前沿主题。尽管已有学者研究了员工主、客观职业成功的影响因素,但是目前有关员工工作重塑对职业成功的影响研究较少。以自我决定理论为基础,探讨员工的工作重塑对职业成功的影响机制,尤其是内在动机在二者间的中介作用和领导自主支持的调节作用。通过对239位知识型员工的配对问卷调查进行分析发现:①员工的工作重塑对内在动机具有积极影响;②内在动机在工作重塑与主观职业成功之间发挥完全中介作用,在工作重塑与客观职业成功之间发挥部分中介作用;③领导的自主支持正向调节了内在动机在员工工作重塑与职业成功间的中介效应。

关键词:工作重塑;内在动机;职业成功;领导自主支持

中图分类号:F272.92文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202212014

Impact of Job Crafting on Career Success: The Mediating Role of Intrinsic Motivation

Tan Jianwei1,Liu Qian2,Yang Chen1

(1.School of Management,Chongqing University of Technology;2.School of Economics and Finance,Chongqing University of Technology,Chongqing 401320,China)

Abstract:Career success has been a front-edge theme in career research in recent years. Although scholars have studied the factors affecting employees' subjective and objective career success, there is still a gap in the impact of job remodeling on career success in the modernization development. Based on self-determination theory, this study explored the influence mechanism of employees' job crafting on career success, especially the mediating role of intrinsic motivation in job crafting and career success, and the moderating role of supervisory autonomy support. The study conducted a paired questionnaire survey of 239 knowledge workers indicated that: ①Job crafting has a positive effect on intrinsic motivation; ② Intrinsic motivation plays a complete mediating role between job crafting and subjective, plays a partial mediating role between job crafting and objective career success; ③ Supervisory autonomy support positively influences the mediating effect of intrinsic motivation between job crafting and career success.

Key Words:Job Crafting; Intrinsic Motivation; Career Success; Supervisory Autonomy Support

0 引言

唐代诗人张九龄曾写道:“大君毕能事,端扆乐成功。”可见,人们对在事业上取得成功的追求从古至今都未曾改变过,并且在竞争关系逐渐加强的现代化社会中,随着职场“内卷”程度的加深,为了避免遭到社会的淘汰,个体对自身的职业规划或职业成长越发关注。目前学者们将职业成功分为客观职业成功和主观职业成功两个部分。其中,客观职业成功是指可以从外部观察到的、能用报酬、可支配的权力之类的尺度来衡量的职业成就[1]。主观职业成功被视为一种自我感知的心理或者工作状态,是一个人在职业生涯中积累的经验的评价[2],是人们对职业的满意度、工作和生活的满意度的主观感受[3-5]。尽管已有学者研究了影响员工主、客观职业成功的因素,但是在现代化发展中,员工工作重塑对职业成功的影响研究较少。本研究以自我决定理论为理论基础,探讨员工的工作重塑对职业成功的影响机制,尤其是内在动机在二者间的中介作用和领导自主支持的调节作用。

1 文獻综述

当前关于职业成功的研究聚焦在影响因素方面:一方面,从个体因素视角来看,外向性、尽责性、宜人性等人格特质会正向影响主观职业成功 [6];进一步地,还有学者证实主动性人格作为职业生涯发展过程中稳定的个体特征,对员工的职业成功也有着正向影响[7-8]。另一方面,从情境因素视角来看,学者发现领导行为也会对职业成功产生影响,如教练型领导和服务型领导对员工主观职业成功具有正向影响[9-10];辱虐领导对员工的主、客观职业成功具有负向影响[11]。综上,尽管现有很多研究探讨了职业成功的影响因素,但是基于个体主动性行为的视角探讨工作重塑与员工主、客观职业成功之间的关系的研究相对较少。事实上,员工通过重塑自己的工作行为能够获得内在满足感和幸福感[12],进而促进员工的主、客观职业成功。因此,本研究将在中国组织情境下,系统探讨员工工作重塑对主、客观职业成功的影响机理。

目前,关于职业成功的形成机制研究主要从社会交换理论和社会认知职业理论等视角切入,分析了领导成员交换和自我效能感在相关前因与员工主客观职业成功间的中介作用[11,13],忽视了员工内在动机在其中的作用。自我决定理论(SDT)认为,对个体来说,员工可以通过个人资源(如精神性)的满足促进员工拥有提升成长、学习和发展的内在动机,进而影响后续的行为和任务绩效[14]。因此,根据SDT,本文认为工作重塑可能通过促进员工内在动机进而影响员工的主、客观职业成功。同时,Deci等[14]认为与重要他人(如领导)的互动是影响员工内在动机的重要因素。领导自主支持反映了领导是否在工作中理解员工提出的观点、鼓励员工的倡议以及为员工提供更好的选择机会[15]。已有研究证实了领导自主支持正向调节工作自主性对内在动机的影响[16]。因此,本文试图将领导自主支持作为工作重塑对内在动机影响的边界条件。

本研究的可能贡献在于:首先,以往的研究仅关注工作重塑对员工主观职业成功或客观职业成功的影响,鲜有学者将主、客观职业成功进行整合研究,本文从系统视角分析工作重塑对员工主、客观职业成功的影响,能够丰富职业成功影响因素的研究成果。其次,本文基于自我决定理论从员工内在动机的角度研究员工工作重塑行为对员工主、客观职业成功的影响机理,丰富和扩展了以往从社会交换理论和生涯建构理论的视角进行研究,有利于更加系统地了解员工职业成功的影响机制;最后,通过验证被调节的中介模型,以知识型员工为研究对象,基于自我决定理论构建工作重塑—内在动机—职业成功的路径机制,并论证领导自主支持在上述路径机制中的调节作用,有利于更加深入地了解员工职业成功的驱动因素,并从理论层面丰富了员工工作重塑理论。

2 理论基础与研究假设

2.1 工作重塑与主、客观职业成功

工作重塑是员工为了平衡工作资源和工作要求,根据自身能力和需求做出的行为改变,包括任务重塑、关系重塑和认知重塑[17]。目前有关工作重塑影响效应的研究主要从个体的工作意义[18]、工作投入、工作绩效[19]和工作满意度[20]以及团队工作投入[20]和团队工作绩效[21]层面进行的。同时,根据Eby等[22]的研究,本文将员工的组织内竞争力和组织外竞争力作为衡量客观职业成功的重要维度。其中,“组织内竞争力”指的是员工所感知到的在其现工作单位中内部市场竞争力的大小,“组织外竞争力”指员工感知到的除现工作单位的外部市场竞争力的大小。此外,结合Smale等[21]的研究,本文使用工作-家庭平衡对员工主观职业成功进行衡量。工作-家庭平衡反映了个体感知到的在工作与家庭生活之间找到平衡的成就感。

一方面,本文初步推断工作重塑正向影响员工的主观职业成功。Kira等[23]研究发现,员工在职业生涯早期阶段进行工作重塑,不仅可以创造出可持续的工作成果而且可以产生更多的创新性资源。进一步地,工作中所获得的资源不仅能够满足工作中的要求,还可以满足家庭间的要求[24],进而促进工作-家庭平衡[25],从而对员工主观职业成功产生影响。另一方面,本文认为工作重塑同时对客观职业成功产生正向影响。具体而言,通过工作重塑,员工可以在工作中与他人建立良好的人际关系纽带,提高个体胜任力[26],而胜任力的提高有利于增强员工在组织内外的竞争力,促进员工客观职业成功。因此,本文提出假设:

H1a:员工工作重塑对员工主观职业成功有正向效应;

H1b:员工工作重塑对员工客观职业成功有正向效应。

2.2 内在动机的中介作用

内在动机是指个人在参与活动时的兴趣、个体价值观的实现或者对工作本身的享受,是为了内在满足感,而不是对外部奖励(如金钱、奖金或报酬)的渴望[14,27]。近期,已有学者从个体视角对内在动机进行分析,如王苑芮等[28]以大学生为对象,证实了心理资本对内在动机的正向预测效应;Diana[29]以企业员工为对象,证实了员工工作自主性与内在动机正相关。类似地,本研究认为员工通过工作重塑对内在动机也有积极效应。

一方面,Bakker等[30]证实了具有挑战性的活动能够产生很强的内在激励作用,使得員工体现出高水平的内在动机。而工作重塑本身就是个体在日常工作中主动承担挑战和减少要求的一系列积极行为[31],所以当员工较频繁地重塑自己的工作行为时,就会自然地投入到工作中专注于自己的任务并付出相当的努力[32],从而增强自身的内在动机。另一方面,尹奎等[33]证实了任务重塑和关系重塑对员工工作意义具有正向影响,而工作意义正是员工内在动机的重要方面[34]。由此,工作重塑可能会对员工的内在动机产生影响。基于以上分析提出如下假设:

H2:员工工作重塑对内在动机具有积极影响。

自我决定理论认为个体工作自主性会通过内在动机对其创造力产生积极的间接影响[14]。已有研究证实了内在动机在员工的精神性与员工工作绩效间发挥完全中介作用[28]。此外,有研究也证实了员工工作自主性、社会支持以及他人反馈通过内在动机影响员工自身的工作投入程度[29]。基于此,本研究推断,工作重塑对员工主、客观职业成功的影响能够通过员工内在动机进行传导。

进一步地,本文认为内在动机对员工主、客观职业成功具有正向影响。具体而言,一方面,在高内在动机的驱动下,员工可能会采取积极的自我驱动行为,时刻保持愉悦的工作心情以及更高的胜任力,灵活地解决更具挑战性的工作[32],从而表现出更高的创造力,而创造力是员工在工作中所期望和被奖励的一部分[35],进而获得更多的幸福感以及成就感,而员工这种幸福感和成就感将从工作领域溢出到家庭领域,从而实现工作-家庭之间的平衡[21],促进员工的主观职业成功。另一方面,内在动机不仅能够促进个人的成长、发展和学习,还能够实现个人的工作目标,得到期望的经济报酬[29,36],而薪资的提高以及职位的晋升使得员工在组织内外具有较强的竞争力[13]。因此,本文认为具有高内在动机的员工能凭自己的技能和经验能为公司创造价值,从而获得客观职业成功。基于以上分析本文提出假设:

H3:员工工作重塑通过内在动机影响员工主、客观职业成功。

2.3 领导自主支持的调节作用

自我决定理论认为,多种环境因素能够共同作用于个体内在动机,进而影响其态度和行为[14,37]。领導自主支持是领导为员工提供支持、鼓励的环境,并认同其感受、给予其机会以便更好地完成工作[15,38]。在组织中,领导者行为是员工行为发挥作用的重要情境因素。Li等[16]基于此理论观点已经证实了领导自主支持在工作自主性与员工内在动机间存在调节作用。由此,我们认为员工工作重塑作用的发挥也可能受到领导自主支持的影响。

一方面,自主支持水平高的领导不仅能给员工提供足够多的空间让其自主发挥,还能为员工提供完成工作所需要的信息和帮助[37-38]。当员工与自主支持水平较高的领导共事时,充足的自主空间和及时的信息支持为员工在工作中表现出重塑工作内容等主动性行为提供了更多的机会,有利于员工从工作重塑中感知到更多的心理自由和工作意义,由此强化工作重塑与员工内在动机的积极关系。反之,自主支持水平低的领导不仅不能为员工提供明确的信息及资源[37],还会抑制员工在重塑工作内容时的主动性。与自主支持水平较低的领导共事时,员工得不到足够的支持和反馈,就会产生被领导忽视的想法并表现出消极和不安的情绪,从而无法集中精力去完成任务[16],进而使得员工无法在重塑工作中找到价值和意义,由此削弱了员工工作重塑和内在动机的积极关系。综上,本文认为领导自主支持能够加强工作重塑与员工内在动机间的关系。为此,提出以下研究假设:

H4:领导自主支持调节工作重塑与员工内在动机间的正向关系,领导自主支持越强,工作重塑对员工内在动机的积极影响越强;反之越弱。

2.4 整合模型

整合假设H1、H2、H3和H4可知,领导自主支持调节内在动机对工作重塑与主、客观职业成功关系的中介作用。具体来说,工作重塑是员工实现职业成功的重要驱动因素,且受到员工内在动机的中介影响。但是,员工内在动机使得员工通过工作重塑从而得到职业成功的影响效果强弱还需要靠其他条件来支撑,这主要取决于领导的自主支持水平。当领导的支持程度处于较高水平时,员工工作重塑与内在动机间的正向关系更显著。在此条件下,工作重塑通过员工内在动机影响职业成功行为的机率增大;反之,当领导的支持程度处于较低水平时,削弱了工作重塑与员工内在动机间的正向关系,在此情境下,工作重塑对员工职业成功行为的影响较少通过内在动机进行传导。为此,本文提出以下研究假设:

H5:内在动机对工作重塑—职业成功关系的中介作用受到领导自主支持的调节;领导自主支持水平越高,员工内在动机对工作重塑—职业成功关系的中介作用越强,反之越弱。

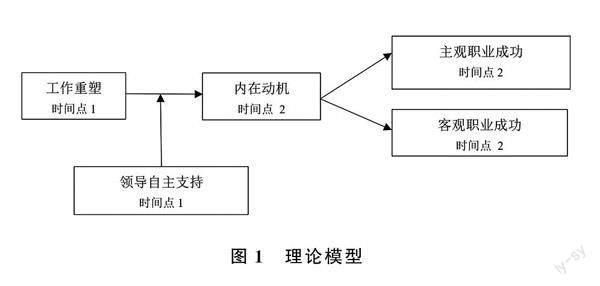

综上,本文构建的研究理论模型见图1。

3 研究方法

3.1 样本及程序

由于文章从个体层次进行分析,因而研究以川渝地区不同企业内部的工作人员为样本,调查对象为组织中的知识型员工,数据收集得到各公司的全力支持与配合。本次调研通过问卷调查方式收集数据,使用线上问卷星平台的网址链接。同时,问卷调查采用两个时点配对的数据收集方式,在时间点1由员工填写人口统计学信息、工作重塑、领导自主支持;在时间点2由收到问卷的各员工填写内在动机、主观职业成功和客观职业成功。第一次问卷共收回715份问卷,第二次收回532份问卷,剔除无效数据后,有效数据包括239位知识型员工的问卷。在239名知识型员工中,男性96人(40.2%),女性143人(59.8%),研究生44人(18.4%),本科97人(40.6%),大专45人(18.8%),高中及以下53人(22.2%);员工年龄均值为32.51(单位:岁)。

3.2 研究工具

本研究采用的量表都采用国内外文献,并进行了标准翻译和回译程序,以确保测量对等性,均采用Likert5级进行测量,其中,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。

(1)工作重塑。采用Kim等[39]编制的量表测量了工作重塑,总共有9个题项,示例:“我改变了我在工作中完成的任务的范围或类型”,Cronbachs α= 0.915。

(2)领导自主支持。采用Baard等[38]编制的量表测量了领导自主支持,总共有6个题项,示例:“我的主管为我提供了选择和选项”,Cronbachs α= 0.839。

(3)内在动机。采用Warr等[40]编制的量表测量了内在动机,总共有6个题项,示例:“当我做好这份工作时,我感到一种个人满足感”,Cronbachs α= 0.755。

(4)客观职业成功。采用Eby等[22]编制的量表测量了客观职业成功,总共有6个题项,示例:“我的技能和经验能够帮助我所在的企业创造价值”,Cronbachs α= 0.890。

(5)主观职业成功。采用Smale等[21]编制的量表测量了主观职业成功,总共有3个题项,示例:“在工作和家庭生活之间取得了令人满意的平衡”,Cronbachs α= 0.793。

(6)控制变量。借鉴Chen等[41]的研究,控制了可能对员工职业成功产生影响的人口统计学特征变量,包括性别、年龄、教育程度和工作年限。

4 数据分析与结果

4.1 验证性因素分析及共同方法偏差检验

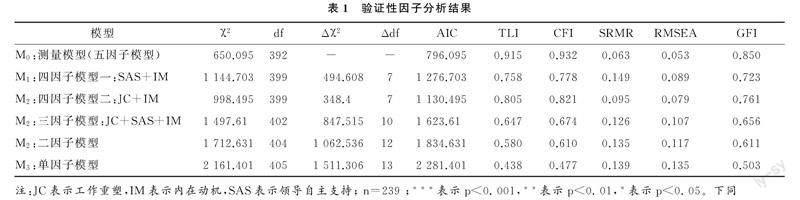

本研究首先对5个变量进行Harman单因子检验,结果显示首因子方差贡献率为27.686%,本文不存在严重的共同方法偏差问题。在此基础上,采用验证性因子分析对员工自评的工作重塑、领导自主支持、内在动机、主观职业成功和客观职业成功5个变量进行了区分效度检验(表1)。由表1可知,与其他因子模型相比,测量的五因子模型的拟合度最优(SRMR=0.063 4,RMSEA=0.053,CFI=0.932,TLI=0.915),变量间区分效度较高。

4.2 描述性统计分析

表2呈现了各变量的均值、标准差和相关系数。由表2的描述性统计结果可知,工作重塑与主观职业成功(r = 0.270,p<0. 01)、客观职业成功(r = 0.383,p<0. 01)顯著正相关;内在动机与主观职业成功(r = 0.446,p<0. 01)、客观职业成功(r = 0.559,p<0. 01)显著正相关,初步支持了本文所提出的假设1和假设2。同时,表2显示,年龄和教育程度(r = 0.274,p<0. 01)以及工作年限(r = 0.406,p<0. 01)具有显著的正相关关系。这些结果也为后续的假设研究提供了初步的支持。

4.3 假设检验

4.3.1 中介作用检验

本文采用层次回归对研究假设进行检验,结果如表3所示。对于假设H1,首先加入性别、教育程度等控制变量,得到M1,然后将工作重塑纳入回归模型,得到M2和M5。由M2可知,工作重塑对员工主观职业成功具有积极影响(β = 0.281,p<0.001),由M5可知,工作重塑对员工的客观职业成功也具有积极影响(β = 0.374,p<0.001),因此证实了假设H1是显著的。

对于假设H2和假设H3,首先,将工作重塑对主观职业成功进行回归,得到M2,结果显示工作重塑对主观职业成功的总效应显著(β = 0.281,p<0.001);第二是将工作重塑对内在动机进行回归(M8),结果显示工作重塑对内在动机具有积极影响(β = 0.409,p<0.001);第三是将工作重塑与内在动机同时对主观职业成功进行回归(M3),结果显示加入内在动机后,工作重塑对主观职业成功的积极作用不显著(β = 0.114,p>0.05),同时内在动机对主观职业成功具有积极作用(β = 0.408,p<0.001),由此可知,内在动机在工作重塑与员工主观职业成功间具有完全中介作用。其次,将工作重塑对客观职业成功进行回归(M5),结果显示工作重塑对客观职业成功的总效应显著(β = 0.374,p<0.001);刚已知工作重塑对内在动机具有积极影响,第二是将工作重塑与内在动机同时对客观职业成功进行回归(M6),结果显示加入内在动机后,工作重塑对客观职业成功具有积极作用(β = 0.182,p<0.01),同时内在动机对客观职业成功具有积极作用(β = 0.440,p<0.001)。由此可知,内在动机在工作重塑与员工客观职业成功间具有部分中介作用;假设H2和假设H3通过检验。此外,为了进一步提高中介作用分析的统计效能,本文进一步采用Bootstrap方法来验证假设H2和假设H3。结果表明:工作重塑通过内在动机对员工主观职业成功作用的间接效应为0.152,并且在95%的置信区间为[0.085,0.227]。工作重塑通过内在动机对员工客观职业成功作用的间接效应为0.168,在95%的置信区间为[0.096,0.254]。为此,假设H2和假设H3仍然成立。

4.3.2 调节作用检验

对于假设H4,首先将性别、教育程度等控制变量纳入模型(M7),其次将员工工作重塑、领导自主支持纳入模型(M9),最后将工作重塑、领导自主支持这两个变量进行中心化处理,并将其交互项纳入模型(M10)。由模型M10结果可知,员工工作重塑与领导自主支持的交互项对内在动机的存在显著的中介作用(β = 0.212,p<0.001),因此验证了假设H4成立。最后,为了更为准确地分析调节效应的影响机制,按照杨陈军等学者参考的和West等[42]的建议制作调节作用示意图(图2)。图2显示,当领导自主支持水平高时,员工工作重塑行为对内在动机的正向作用更强(β = 0.488,p<0.001),而当领导自主支持水平低时,员工工作重塑行为对内在动机的正向作用相应减弱(β = 0.229,p<0.001)。

最后,根据Preacher等[43]的建议对假设H5进行分析。结果显示(表4),在领导自主性支持水平较低的情况下,工作重塑通过内在动机对主观职业成功的间接效应显著(Indirect effect=0.100,SE=0.038,p<0.01),在高领导自主支持下的效应值也显著(Indirect Effect=0.113,SE=0.036,p<0.01),两组效应值的差异也显著(Indirect Effect Difference=0.126,SE=0.046,p<0.01)。同样,在高领导自主性支持的情况下,工作重塑通过内在动机对员工客观职业成功的间接效应显著(Indirect Effect=0.234,SE=0.039,p<0.01),在低领导自主支持下的效应值也显著(Indirect Effect=0.110,SE=0.043,p<0.01),两组效应值的差异达到显著水平(Indirect Effect Difference=0.124,SE =0.047,p<0.01)。同时,在不同领导自主支持水平上,间接效应的差异值在95%的置信区间不包含零,因此假设H5通过检验。

5 结论、启示与展望

5.1 研究结论

本研究针对组织员工面对的现实问题,从个体主动性的角度考察了当代员工主、客观职业成功的关键前因,构建了知识型员工实现职业成功的理论模型。具体来说,本文测试了员工工作重塑是否可能成为组织内竞争力和建立健康的工作与家庭平衡的关键基础。利用SDT理论作为本文的理论框架,检验了员工工作重塑行为是否可以通过内在动机达到更高的职业成功的水平,并且领导自主支持是否调节了工作重塑与内在动机之间的关系。研究结果大多支持本文的假设:内在动机在一定程度上调节了工作重塑与组织内竞争力之间的正向关系。此外,内在动机在一定程度上调节了工作重塑与工作满意度之间的正向关系。同时,领导自主支持调节了工作重塑与内在动机间的关系。

5.2 理论意义

首先,从“内在激励”的视角对员工职业成功的前因变量研究进行了拓展。以往研究主要从个体因素[6,8-9]和情境因素视角[10-11]集中分析诱发员工职业成功的影响因素,然而并未检验在职业发展中对于个体竞争力以及幸福感具有关键作用的激励因素的影响。根据自我决定理论,这种“内在激励”作用主要体现在工作重塑对员工内在动机的深刻影响。具体而言,研究证实了工作重塑完全通过内在动机这一中介路径对员工主观职业成功产生影响。这一结论从员工内在激励的视角,研究了员工主观职业成功的前因,扩展了以往从主动性人格[7-8]等个体因素视角对员工主观职业成功的影响研究,丰富了员工主观职业成功前因变量的研究成果。同时,工作重塑部分通过内在动机这一中介路径影响员工客观职业成功,扩展了以往基于个体优势[44]等特征对其客观职业成功的影响。同时,虽然主观职业成功在当代劳动力市场中变得越来越重要,但是传统的客观职业成功同样不可忽视,本研究积极回应了Zhen等[10]关于将主观职业成功和客观职业成功结合起来,探讨其前因变量对职业成功的影响。

其次,从“工作-家庭平衡”视角探讨了员工工作重塑的实施效果,扩展了工作重塑的影响效应研究。尽管以往研究探讨了工作重塑的效应[19,26,33],然而并未检验在职业发展中,工作重塑是否以及如何影响工作-家庭平衡。本研究证实了工作重塑通过使员工获得更多资源,并不断满足工作和家庭的需要,从而使得工作与家庭平衡。此外,Slemp等[45]认为工作重塑有利于员工将工作与自己的兴趣爱好结合起来,从而提高工作意义,而本研究就是从提高个人兴趣、实现个人价值和意义的角度分析工作重塑与内在动机的关系,为解释员工工作重塑的效应提供了新的理论视角。进一步地,本文证实了内在动机在工作重塑与职业成功间的中介效应,该结论延续了Hua等[16]以企业员工为对象提出的工作自主性影响效应的理论模型,即“工作自主性—内在动机—员工产出”,并在中国组织情境下的样本得到此结论,进一步证实了该理论观点的跨文化有效性。

最后,本文回应了Smale等[21]提出的关于强化对员工主动性行为与职业成功间情境因素研究的号召。具体而言,本研究验证了高领导自主支持情境下,工作重塑对职业成功的影响力度会更强。更为重要的是,研究基于被调节的中介模型剖析了工作重塑与主、客观职业成功间的作用机制,不仅证实了工作重塑的有效性,还探索了工作重塑为什么以及在怎樣的条件下能够提高员工的内在动机并进一步促进员工的主、客观职业成功,有利于更为系统全面地分析内在动机和领导自主支持的综合作用过程。

5.3 实践启示

首先,本文证实了工作重塑对职业成功具有积极影响。由此可见,组织应采取措施强化员工的工作重塑。具体而言:一方面,领导应对员工进行培训,开发员工的学习动机、知识和技能,以提高员工的工作适应性[46],并挖掘员工的内在优势,从而强化员工的任务重塑;另一方面,建立师徒制[33],能够在组织中形成和谐的工作氛围以及为员工拓宽人际关系创造条件,并强化员工的关系重塑。

其次,研究证实了内在动机在员工工作重塑与职业成功间具有中介效应。因此,可以采取以下措施增强员工的内在动机。第一,需要领导关注并激励员工行为的心理机制,如领导应考虑如何关心员工的感受和幸福,重视他们在工作中的努力和贡献,以增强员工的内在动机[41]。第二,领导可以为员工积极地提供反馈,让员工在工作中拥有更多的自主权与发言权,使员工积极地表达自己的想法。

最后,领导自主支持能够增强员工工作重塑与内在动机之间的积极关系。因而,在工作中,领导应建立与员工的情感联系并对员工给予更多支持和关怀,同时为员工提供更多的机会与选择。

5.4 研究不足与展望

本研究存在如下不足:①虽然采用两阶段问卷来减少研究设计中常见的共同方法偏差,但采用横断面数据的分析较难确定变量间的因果关系,未来可以采用纵向研究设计再次检验工作重塑与职业成功的关系;②团队样本来自川渝地区,可能会降低研究结论的外部效度。未来可以同时采集不同地区(东部、中部、西部)样本进行验证,提高结论的外部效度;③个体不仅受到性别、年龄等特征变量的影响,还受到企业类型、行业类型和职业类型的影响[33],因此未来可以再增加控制变量,单独讨论上述变量对工作重塑的影响。

参考文献:

[1] 周文霞,孙健敏.中国情境下职业成功观的内容与结构[J].中国人民大学学报, 2010, 24(3): 124-133.

[2] TAMARA HAGMAIER, ANDREA E ABELE, KYRA GOEBEL. How do career satisfaction and life satisfaction associate?[J]. Journal of Managerial Psychology, 2018, 33(2): 142-160.

[3] JUDGE T, CABLE D, BOUDREAU J. An empirical investigation of the predictors of executive career success[J]. Personnel Psychology, 1995, 48(3): 485-519.

[4] 李太,涂乙冬,李燕萍.团队中的关系、迎合与职业成功——基于戏剧理论的解释框架[J].南开管理评论, 2013, 16(2): 36-46.

[5] KRISTEN M SHOCKLEY. Development of a new scale to measure subjective career success: a mixed-methods study[J]. Journal of Organizational Behavior, 2016, 37(1): 128-153.

[6] 翁清雄,彭传虎,曹威麟,等.大五人格与主观职业成功的关系:对过去15年研究的元分析[J].管理评论, 2016, 28(1): 83-95.

[7] 于海波,侯悦,何雪梅.主动性人格与职业成功关系研究——领导—成员交换关系中生涯适应力的作用[J].软科学, 2016, 30(7): 78-80.

[8] 辛璐,周文霞,唐方成.职业成功观清晰度的前因变量及其作用机制——社会认知生涯理论(SCCT)视角[J].经济管理, 2019, 41(4): 127-141.

[9] 罗文豪,孙雨晴,高枫,等.教练型领导对员工主观职业成功的影响机制研究[J].管理学报, 2020, 17(7): 998-1006.

[10] ZHEN WANG, KUN YU, RUOBING XI, et al. Servant leadership and career success: the effects of career skills and proactive personality[J]. Career Development International, 2019, 24(7): 717-730.

[11] 杨克俭,王桢,闫晓飞,等.辱虐管理对职业成功的影响:领导-成员交换和工作投入的鏈式中介作用[J].中国临床心理学杂志, 2018, 26(4): 804-807.

[12] HARJU LOTTA K, KALTIAINEN JANNE, HAKANEN JARI J. The double-edged sword of job crafting: the effects of job crafting on changes in job demands and employee well-being[J]. Human Resource Management, 2021, 60(6): 953-968.

[13] 陶建宏,赵玉.员工反馈寻求行为与其职业成功:自我效能的中介[J].企业经济, 2019(7): 129-135.

[14] M GAGN, DECI E L. Self-determination theory and work motivation[J]. Journal of Organizational Behavior, 2005, 26(4): 331-362.

[15] GERARD BEENEN, SHAUN PICHLER, PAUL E LEVY. Self-Determined feedback seeking: the role of perceived supervisor autonomy support[J]. Human Resource Management, 2016, 56(4): 555-569.

[16] HUA L, LI F, CHEN T. A motivational-cognitive model of creativity and the role of autonomy[J]. Journal of Business Research, 2018, 92: 179-188.

[17] JANE E DUTTON,AMY WRZESNIEWSKI. Crafting a job: revisioning employees as active crafters of their work[J]. Academy of Management Review, 2001, 26(2): 179-201.

[18] 闫培林.工作重塑对工作投入的影响:人-工作匹配与工作意义的作用[J].中国人力资源开发, 2016(19): 6-13.

[19] 王萍,张琦.工作重塑对工作绩效作用机制研究:被调节的中介效应[J].人类工效学, 2017, 23(4): 1-7.

[20] TIMS M, BAKKER A B, DERKS D. The impact of job crafting on job demands, job resources, and well-being[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2013, 18(2): 230-40.

[21] ADAM SMALE, SILVIA BAGDADLI, RICK COTTON. Proactive career behaviors and subjective career success: the moderating role of national culture[J]. Journal of Organizational Behavior, 2019, 40(1): 105-122.

[22] EBY L T, BUTTS M, LOCKWOOD A. predictors of success in the era of the boundaryless career[J]. Journal of Organizational Behavior, 2003, 24(6): 689-708.

[23] MARI KIRA, FRANS M VAN EIJNATTEN, DAVID B BALKIN. Crafting sustainable work: development of personal resources[J]. Journal of Organizational Change Management, 2010, 23(5): 616-632.

[24] HAKANEN JARI J, PEETERS MARIA C W, PERHONIEMI RIKU. Enrichment processes and gain spirals at work and at home: a 3-year cross-lagged panel study: work-family enrichment processes[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2011, 84(1): 8-30.

[25] JOS AKKERMANS, MARIA TIMS. Crafting your career: how career competencies relate to career success via job crafting[J]. Applied Psychology, 2017, 66(1): 168-195.

[26] 辛迅,苗仁涛.工作重塑对员工创造性绩效的影响——一个有调节的双中介模型[J].经济管理, 2018, 40(5): 108-122.

[27] TAEWON MOON, NARA YOUN, WONMOO HUR, et al. Does employeesspirituality enhance job performance? The mediating roles of intrinsic motivation and job crafting[J]. Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues, 2020, 39(5): 1618-1634.

[28] 王苑芮,黃时华,陈超男,等.心理资本对大学生创新行为的影响:内在动机的并列中介效应[J].中国健康心理学杂志, 2022, 30(3): 422-426.

[29] MALINOWSKA DIANA, TOKARZ ALEKSANDRA, STASZCZYK SABINA. How to enhance work engagement among outsourcing sector employees: the role of job resources, intrinsic, and identified motivation[J]. Journal of occupational and environmental medicine, 2019, 61(9): 360-366.

[30] ARNOLD B BAKKER, EVANGELIA DEMEROUTI. The job demands-resources model: state of the art[J]. Journal of Managerial Psychology, 2007, 22(3): 309-328.

[31] PARASKEVAS PETROU, EVANGELIA DEMEROUTI, MARIA C W PEETERS,et al. Crafting a job on a daily basis: contextual correlates and the link to work engagement[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(8): 1120-1141.

[32] ADAM M GRANT. Relational job design and the motivation to make a prosocial difference[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(2): 393-417.

[33] 尹奎,张凯丽,李秀凤.工作重塑对工作意义的影响:团队任务绩效、领导-成员交换关系差异化的作用[J].管理评论, 2019, 31(3): 143-153.

[34] DAN A, KAMENICA E, PRELEC D. Man's search for meaning: the case of legos[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2008, 67(3-4): 671-677.

[35] YUQIAN ZHU, DONALD G GARDNER, HOUNGEE CHEN. Relationships between work team climate, individual motivation, and creativity[J]. Journal of Management, 2016, 44(5): 2094-2115.

[36] 章凯,李朋波,罗文豪,等.组织—员工目标融合的策略——基于海尔自主经营体管理的案例研究[J].管理世界, 2014(4): 124-145.

[37] AMABILE T M, SCHATZEL E A, MONETA G B. Leader behaviors and the work environment for creativity: perceived leader support[J]. Leadership Quarterly, 2004, 15(1): 5-32.

[38] PAUL P BAARD, EDWARD L DECI, RICHARD M RYAN. Intrinsic need satisfaction: a motivational basis of performance and well-being in two work settings[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2004, 34(10):2045-2068.

[39] HAEMI KIM, JINYOUNG IM, HAILIN QU, et al. Antecedent and consequences of job crafting: an organizational level approach[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2018, 30(3):1863-1881.

[40] PETER WARR, JOHN COOK, TOBY WALL. Scales for the measurement of some work attitudes and aspects of psychological well-being[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 1979, 52(2): 129-148.

[41] TINGTING CHEN, FULI LI, KWOK LEUNG. When does supervisor support encourage innovative behavior? Opposite moderating effects of general self-efficacy and internal locus of control[J]. Personnel Psychology, 2016, 69(1): 123-158.

[42] 杨陈,唐明凤.谦卑型领导与团队学习氛围:被调节的中介模型[J].研究与发展管理, 2019, 31(1): 132-141.

[43] PREACHER K J, RUCKER D D, HAYES A F. Addressing moderated mediation hypotheses: theory, methods, and prescriptions[J]. Multivariate Behavioral Research, 2007, 42(1): 185-227.

[44] 田喜洲,刘美玲.基于个体优势的工作重塑[J].心理科学进展, 2017, 25(9): 1579-1596.

[45] GAVIN R SLEMP,DIANNE A VELLA-BRODRICK. Optimising employee mental health: the relationship between intrinsic need satisfaction, job crafting, and employee well-being[J]. Journal of Happiness Studies, 2014, 15(4): 957-977.

[46] LUU TRONG TUAN. HR flexibility and job crafting in public organizations: the roles of knowledge sharing and public service motivation[J]. Group & Organization Management, 2017, 44(3): 1-29.

(責任编辑:宋勇刚)

基金项目:国家社会科学基金项目(20BGL134)

作者简介:谭建伟(1969-),男,重庆理工大学管理学院教授、硕士生导师,研究方向:技术创新理论、人力资源战略管理;刘倩(1997-),女,重庆理工大学经济金融学院硕士研究生,研究方向:劳动经济学;杨陈(1990-),男,博士,重庆理工大学管理学院副教授,研究方向:组织行为、人力资源管理。