我国社会创业环境分析及优化对策

杨英 赵佳欣 宋佳悦

摘 要:社会创业环境是促进社会创业有序健康发展的基础。我国社会创业在法律环境、经济环境、文化环境和技术环境4个方面均存在一定的问题,具体表现为社会企业存在合法性困境、融资困难、缺少专业人才、综合服务体系欠缺等。完善社会创业相关的法律法规、优化市场环境、加强社会创业教育人才的培养、完善社会创业基础设施和综合服务体系是优化社会创业环境的主要途径。

关键词:社会创业;政治法律环境;经济环境;社会文化环境;技术环境

中图分类号:C916

文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202303056

Analysis and Optimization Countermeasures of Social Entrepreneurship Environment in China

Yang Ying,Zhao Jiaxin,Song Jiayue

(College of Economics and Management, Northeast Electric Power University, Jilin 132000, China)

Abstract:Social entrepreneurship environment is the foundation to promote the orderly and healthy development of social entrepreneurship. There are some problems in the political and legal environment, economical environment, social and cultural environment and technical environment in China's social entrepreneurship environment, which are embodied in the legitimacy dilemma, financing difficulties, lack of professionals and lack of comprehensive service system of social enterprises. Perfecting the laws and regulations related to social entrepreneurship, optimizing the market environment, strengthening the training of social entrepreneurship education talents, and improving the infrastructure and comprehensive service system of social entrepreneurship are the main ways to optimize the social entrepreneurship environment.

Key Words:Social Entrepreneurship; Political and Legal Environment; Economical Environment; Social and Cultural Environment; Technical Environment

0 引言

近年来,随着我国市场经济体制的逐步完善,社会创业已经成为了一个热门话题。社会创业又称公益创业,旨在利用商业方法进行社会创新,是突破政府失灵、市场失灵、公益失灵以解决社会问题的新方式。社会创业环境作为创业者创新和发展的基础,对于社会经济的发展和转型至关重要。在社会创业过程中,个体创业者或社会企业会受到社会创业环境中相互作用的多种要素影响。

但社会创业活动在我国发展较晚,我国社会创业环

境仍然存在着许多问题,如创业政策、基础设施不完善,人才匮乏,这些问题影响着创业者的发展和创新。在这种情況下,政府应该采取有力措施,优化社会创业环境,为创业者提供更加优质的创业服务。同时,也需要创业者充分认识到创业风险,树立正确的创业理念,提高自身的创业素质和创业能力。本文基于PEST模型,通过文本分析方法,分析我国社会创业环境中存在的问题,并提出解决对策,为我国建立良好的社会创业环境提供借鉴。

1 社会创业内涵与社会创业环境

1.1 社会创业内涵

“社会创业”(social entrepreneurship)一词最早出现于20世纪80年代,由Ashoka的创始人Bill Drayton提出。此后,国内外学者对社会创业的内涵进行了探讨。如Mair & Marti[1]认为社会创业是利用创新方式进行资源整合并创造价值的过程。Zahra等[2]认为社会创业与商业创业既有相同点又有不同点,相同点是它们都是一种创业,都是通过创建新企业或以新方式管理现有组织,不同点是社会创业是从现有社会问题中识别机会而进行的创业,他们更看重社会使命,如贫穷、医疗、教育问题是社会创业者主要考虑的方面。Saebi 等[3]认为社会创业的含义包括两个方面,第一能够创造社会价值,第二,能够与商业活动相结合。

有中国学者将“社会创业”(social entrepreneurship)翻译成“公益创业”,如胡馨[4]认为“公益创业”是个人在社会使命驱使下,为解决社会问题,在公益领域采取商业领域的方法,将公益组织办成可持续发展的、有竞争力的实体。但也有学者认为,译为“社会创业”更贴切,如邬爱其和焦豪[5]从社会价值创造的视角对社会创业进行了解释,即社会创业是用创新方法解决社会问题,用商业手段创造社会价值的活动,从而填补了商业和慈善之间的鸿沟。

1.2 社会创业环境

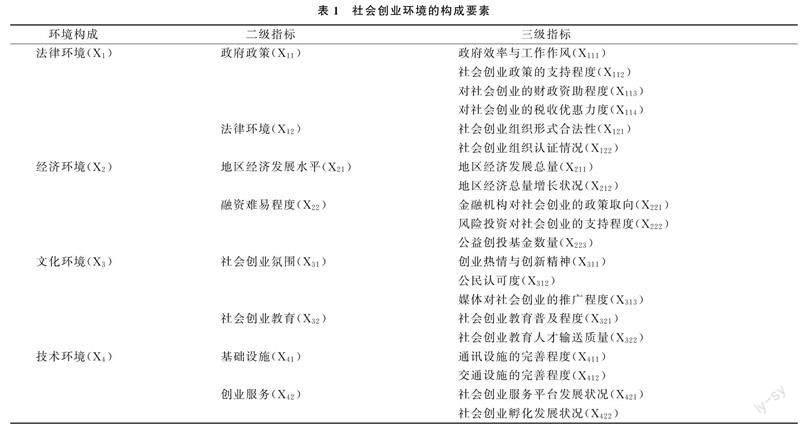

社会创业环境是影响社会企业绩效的所有因素的总和。本文借鉴战略管理理论中宏观环境的分析方法,通过文献梳理、专家咨询等方法,将社会创业环境分为法律环境、经济环境、文化环境和技术环境4类,具体构成如表1所示。

(1)法律环境。政府是政策的制定者,区域内的创业政策、创业投入、法律法规,都在很大程度上影响着社会创业活动的积极性。具体表现为政府的工作效率、提供的财政补贴、税收优惠力度、组织形式认证等,是社会企业降低成本、获取资金的有利途径。

(2)经济环境。经济环境是指影响社会企业创立的宏观经济状况,如区域经济发展水平、融资难易程度等。它是影响区域内社会创业机会识别和促进社会企业发展的重要因素,与社会创业活动息息相关。

(3)文化环境。文化环境包括社会氛围、生活方式、价值倾向、行为规范等因素。最关键的因素包括社会创业氛围和高校教育。社会大众是否了解社会创业,是否支持这种新型创业形式,高校是否开设社会创业学科,是否培养学生的社会创业理念与相关知识,都直接影响着社会创业活动的开展。

(4)技术环境。技术环境是企业得以持续发展的基础,包括两个方面:地区创业基础设施环境与中介服务情况。地区创业基础设施环境包括公共设施、通讯设施、交通设施等,中介服务机构包括社会企业孵化平台、公共技术服务平台等,它们主要为社会创业者提供便利性服务,帮助企业更好地开展社会创业。

2 我国社会创业环境存在的问题

2.1 法律环境问题

2.1.1 社会企业存在合法性困境

“社会企业”在英美等国已经成为一种正式的组织形式,而在我国还不是一个合法的概念。迄今为止,我国还没有设立专门的社会企业管理机构,没有建立完善的社会企业制度和法律法规,社会企业的合法身份只能通过登记注册工商企业或社会服务机构来获得。截至2018年底,我国共有行业认可的社会企业1 684家,其中59.5%的社会企业以工商企业身份注册,32.4%的社会企业以非营利组织身份注册,两者同时注册的社会企业占5.1%[6]。在以非营利机构的名义登记的社会公司,不能分配利润,对其贷款和融资等市场活动也有约束;在以工商企业的方式注册时,尽管在经营活动方面具有更多的独立性,但是社会企业却不能享受到其应有的税收优惠[7]。我国只有北京、成都等少数城市出台了社会企业的认证标准和相应的政策法规,大多数地区的社会企业仍存在合法性困境[8]。

2.1.2 缺乏外部监管导致使命漂移

当社会企业以工商企业形式注册时,意味着政府无法监管其公益目标而全凭企业自律。由于缺少制度约束,社会企业不向外界公开其公司的年度报告以及公益项目的资金用途。信息的不透明化,使得公众无法充分全面地了解社会企业的真实状况,这容易导致社会企业在成长过程中,被商业逻辑误导而淡化其社会使命,发生使命“漂移”现象。

2.2 经济环境问题

2.2.1 社会企业存在融资困境

资金短缺、融资难是社会企业普遍面临的困境。在政府采购方面,由于政府投入资金有限,过度依赖政府资金的社会企业,在拿不到政府项目的情况下,往往会陷入生存危机。在社会募捐方面, 慈善捐赠的负面新闻不时出现,极大地削弱了社会捐赠的积极性,社会捐赠难以成为稳定的资金来源。在商业运营方面,我国大部分社会企业还存在着一些不成熟的商业模式,它们的产品和服务附加值不高,还没有在激烈的市场竞争中形成自己的核心竞争优势,难以成为社会企业获取资金的主渠道。在市场融资方面,缺乏融资渠道。例如,2015-2018年中国慈展会认定的社企型企业234个,其中65%(154个)是工商登记,多数是按照《公司法》规定不得上市的有限责任公司。只有5家股份有限公司,而且都是未上市公司,没有过公开发行股票的法律实践,且股东数分别为2位、11位、2位、4位和8位,股权分布较为集中,股本来源单一[9]。

2.2.2 民间公益创投活力不足

公益创业是一种新兴的投资模式,是一种新兴的社会资本参与公益事业的重要形式,也是对处于初创阶段的社会企业所必需的“种子资金”。但在实践中,公益创投的资金少部分来源于基金会、企业和个人,大部分来源于民政部门销售的福利彩票。在使用过程中,地方政府行政主导过多,行政命令过强,资金使用方式、使用范围严格受限,对社会企业发展具有较大障碍。真正市场化的公益创投运行机制,既应有项目选择与投资计划,也应有项目退出计划。但当地政府在开展公益创投活动时,一般都是采取無偿的现金资助的模式,既缺乏多种投资工具的使用,也缺乏合理的收益分配方式和相应的退出计划。市场化公益创投机制的缺乏,导致民间参与公益创投的热情不高,活力不足,阻碍了公益创投的发展[10]。

2.3 文化环境问题

2.3.1 社企人员专业能力不足

兼具公益性与商业性双重逻辑的社会企业,对社会企业家和员工都提出了更高的要求,不仅要有公益理念和社会情怀,又要懂得企业管理和商业运作。但在实践中,社会企业多为初创企业,很难吸引到兼具社会使命感和商业能力的高素质人才,大多数社会创业者与社会企业家也存在较大差距。特别是许多刚毕业的大学生,社会经验不足,没有理解公益领域与商业领域的重大区别,往往用志愿服务的模式来进行社会创业,这会面临资金短缺问题和“文化冲击”[11]。

2.3.2 社会创业认可度较低

首先,虽然社会企业在中国引进已经有十几年的历史,但到现在为止,其概念还只局限于慈善事业和企业界,而政府、投资界对它的认识还不够深刻,自然参与意识不强。其次,尽管“社会创业”“公益创业”“公益创投”等概念在我国日益受到关注,但受传统“无私奉献”等观念影响,许多人对社会创业的本质和特征缺乏深刻了解,认为公益组织不应该追求经济效益,只能追求社会效益,管理人员不能有高薪或从事公益服务的人不应该拿工资等,因此社会创业这一概念还未得到公众的广泛认可。加之近年来公益慈善领域的不规范导致的社会信任度下降,使得人们对社会企业的公益性心存疑虑,甚至将其贴上了借慈善敛财的标签[12]。最后,由于宣传力度不足,社会企业的价值未能被充分认可,其社会功能还未得到广泛认识,因此公众难以对社会企业产生信任感和积极性。这就导致了社会企业在筹集社会资本、招募志愿者,甚至是在销售产品和服务时,往往会遇到一些误解和阻力,这从深层上导致了社会企业的发展速度变慢。

2.3.3 高校缺乏社会创业教育

当前,我国高校的社会创业教育体系还不够完善,学校开设的创业课程中鲜有社会创业内容,实践环节也十分欠缺。首先,在课程内容方面,很多高校直接将商业创业教育作为创业教育的全部内容,而忽略了创业教育中的伦理性、公益性和社会性。功利观下的创业教育异化了社会创业的本质,淡化了人文素质和社会关怀,降低了创业教育的完整性。其次,在课程设置方面,理论与实践环节都比较欠缺,刘明阳[13]通过对高校学生和教师的访谈,发现大多数学生没有接受过专业的社会创业理论知识训练,对于社会创业的理解较为片面,大多停留在志愿服务与公益活动上。大部分学生的社会创业实践只限于创业大赛,通过校企联合或去社会调研的项目比较少。总体而言,我国与发达国家在社会创业教育上还存在较大差距。

另外,我国从事社会创业教育的专业师资力量严重匮乏,基本是从商科院系转型而来,对于以追求社会目标为主的社会创业了解不深,所受的相关培训也比较少,对于社会创业学术前沿、社会创业理论与实践方法仍需加强,因此要创立与社会创业教育相符的教学内容、形式、方法还任重道远,需要大力提高这些专职教师的学术研究能力和教育教学能力。

2.4 技术环境问题

2.4.1 农村基础设施建设不到位

农村基础设施建设与城市相比还有较大差距,“数字化鸿沟”明显存在,“互联网+”背景下的农村信息化体系、物流体系、服务体系尚未形成。由于缺乏统一的规划,农村信息网络尚未全部覆盖,市场信息网站、数据交互平台、创业平台和云平台都不够完善。部分落后地区尚未构建以政府为主导、社会资本参与的市场化信息服务体系。农村市场分散,网上交易数量少,物流配送成本高、难度大,给农户“互联网+”创业造成了极大障碍[14]。这些问题的解决需要政府、社会多方力量投入,加强顶层设计,打破行政边界,实现县乡村的空间融合。

2.4.2 社会创业综合服务体系欠缺

虽然许多地方已经建设了创业园或孵化基地,为创业企业提供综合性一站式服务。然而园区多以政府为主导建设,存在商业运作模式不成熟、市场化机制不健全、持续盈利困难等问题。一些园区注重项目启动,但是对于运营中遇到的核心技术研发、市场营销、资金链等棘手问题,却无法提供及时和有效帮助,导致项目无法维持。还有一些创业园建设偏重硬环境的“高大上”,忽视软环境建设,提供的都是普惠性质的创业孵化服务及公共政务服务,缺乏针对社会企业所需的专业化和精细化服务[15]。为社会企业服务的创业平台服务功能欠缺、服务要素缺乏、服务质量不高,有些创业服务平台缺乏长远规划,只注重短期投入,随机性较大,使社会创业者很难获得创业的资源要素和咨询服务[16]。

3 我国社会创业环境的优化对策

3.1 法律环境的优化对策

3.1.1 完善社会创业相关的法律法规

为更好地促进社会创业,应确立社会企业的法律地位,简化社会企业的认证标准,制定社会企业的支持政策,出台社会企业优惠措施。可以出台《社会企业法》,用法律形式明确规定社会创业组织的成立条件、登记部门、登记程序、企业性质、企业权利和义务等,规定社会创业组织商业活动的收入和利润分配,使社会创业組织及其运作合法化、明晰化。根据发达国家经验,可以规定营业收入与利润只能用于组织本身的发展,不得在成员中分配;社会创业机构在生产经营活动中破产或被迫解散时,其成员也不得在剩余资产中进行分配等。

对社会企业实行分级认证标准,简化社会企业的认证流程,降低社会企业的认证门槛,建立分层次的社会企业名录,进行分层分类管理。第一个层次只要在市场监管部门备案了社会企业章程即可,第二个层次需要经第三方权威机构认证,第三个层次是通过政府评审认定的社会企业。所有通过认证的社会企业都可以享受到资金扶持、税收减免等优惠政策,但享受的优惠政策不尽相同。级别越高,可以享受更多的优惠。

3.1.2 创新监管方式,完善监管机制

首先,政府作为管理的主体,应当建立针对社会企业的监管部门,加强对社会企业经营状况、资金去向等的监管,为社会企业发展提供及时的业务指导和帮助,防止社会企业发生使命漂移现象。其次,建立社会企业信息公开披露制度,要求企业按要求公开发布企业运行状况、履行社会承诺情况,发布年度社会责任报告和影响力评估报告。对不符合要求的企业不再认定为社会企业,并将其从社会企业名录中移出,不再享受与社会企业相关的政策,同时也不再具有申请社会企业的资格,从而增加了企业的违规成本。最后,政府应适度下放权力,健全社会监督体系,推动建立社会企业联盟,由联盟共同商议对资源获取和利润分配的限制,设立监管标准与处罚力度,进行直接有效的监督。

3.2 经济环境的优化对策

3.2.1 建立多元化的融资渠道

首先,政府可以采取多种方式提供资金帮助社会企业:设立社会创业基金,为初创阶段的社会企业给予启动经费和补贴;运用政府购买服务模式,为支持其发展可优先向社会企业购买公共产品和服务;政府与社会投资机构或基金会合作模式,通过举办公益创投等途径,将社会资金引入社会企业。其次,鼓励银行、信贷机构对社会企业给予贷款倾斜,为社会企业提供信贷融资渠道。最后,健全慈善募捐制度,对募捐活动进行规范,对募捐环境进行净化,并将企业和个人公益性捐赠所得税税前扣除政策贯彻下去,鼓励和调动社会各界对社会企业捐款。

3.2.2 完善公益创投市场化运行机制

公益创投是支持社会创业的新兴工具,改变了以捐赠为主的投资方式,目的是提高公益慈善基金的使用价值。因此,建立市场化的公益创投机制十分必要。资金来源可以包括股权、债权和可转换优先股等多种方式,也可以改变营利不分配的做法,让投资者按照股权比列,适度地参与到社会企业的利润分配中,构建以价值为基础的估值体系。探索设立社会企业交易所,促进社会企业间的兼并与整合,为公益风险投资与发展开辟一条行之有效的退出通道。

3.3 文化环境的优化对策

3.3.1 提高个体与组织的社会创业意识

公众对社会创业的认可度,是推动社会创业发展的文化基础。应大力弘扬社会责任意识,提高民众的社会使命感,调动其参与社会创业的积极性。社会责任意识的形成不是一朝一夕的,需要做好长期宣传和引导,才能形成相应的思想意识与行为准则。政府在社会价值观的树立中要起到引领作用,将社会责任意识作为普世价值观念加以弘扬,强调社会创业的重要性,对我国社会创业的成功案例进行积极的推广,对具有影响的社会企业家进行宣介,或者建立社会企业奖项,为社会创业的繁荣发展创造肥沃的文化土壤。

3.3.2 大力弘扬社会企业家精神

企业的成功离不开杰出的企业家。同样,社会企业也需要一批心怀抱负、执行力强、勇于创新的社会企业家做为领航者。出于对社会极强的责任感和公益心,社会企业家能敏锐洞察社会中存在的问题,创造性地整合社会资源,满足社会需求以达成社会目标。在我国公益慈善尚未成熟的大背景下,大力弘扬社会企业家精神、培育高水平社会创业团队更是促进社会企业发展的人才基础。目前我国社会企业家人才短缺,需要在媒体宣传、机制建设等方面下功夫,形成全社会尊重社会企业家的氛围,激发社会企业家的荣誉感和自豪感,提高社会企业家的薪资和地位。

3.3.3 构建高校社会创业教育的支撑环境

社会创业具有实践性强的特点,因此应当建立以高校为中心的,包含政府、企业、社区、投资机构、非营利性组织及学生家庭等多主体的社会创业教育生态系统,明确各主体的职责和功能,为高校开展社会创业教育提供政策、资金、市场等多方面的支持[17]。政府应宣传与推广成熟的社会创业项目,主动对接高校,搭建“政府-高校-社区”联动的社会创业项目交流平台,为大学生的社会创业实践提供场域[18]。通过项目形式,使学生掌握社会创业理论知识及创新创业模式,建立起多主体社会创业教育开放生态系统[19]。还可以通过安排大学生支教、大学生挂职、寒暑假社会调研等多种形式,使大学生走出象牙塔,了解民生,了解社会,发现社会创业的机会。社会创业教育也可以根植于当地社区,开设一些社区论坛,为社会创业教育献智献策。

高校是承担社会创业教育的重要主体,应在高校内部构建起“理念、课程、实践”三位一体的内部支撑系统,保证社会创业教育的有序健康发展。首先,应树立正确的社会创业教育理念。高校应有明确的定位和价值观导向,应将“社会责任”“社会使命”等价值观念融入到创业教育中,引导学生关注人文价值和社会价值,纠正过分注重经济价值的认知偏差,培养其社会企业家精神。其次,应完善社会创业教育的课程体系。在课程设置上,可以分为社会创业思维、社会创业知识、社会创业实践三个相辅相成的模块。通过思维训练、知识学习、实践运用等系统化方式,增强学生社会创业能力。也可以在专业教育中融入社会创业教育,以增强社会创业的可行性[20]。最后,建设专业的教师队伍。一是采取“双导师”制。理论知识由校内教师传授,实践知识由外部导师传授,如邀请社会组织、公共福利部门中的专家对学生进行指导[21]。二是加强专业教师培训。让教师深入到社会创业实践,在实践中提升教师的教学水平,探索形式多样的教学方法,培养理论与实践相结合的专业教师。

3.3.4 加强社会企业人才培养

社会企业要积极探索有效的员工培养与训练途径,造就高素质的社会创业团队。结合当前“互联网+”平台,企业可以与高校共同开发相关课程,为员工进行使命感和专业技能方面的针对培训,建立自助学习平台,邀请行业内的专业人士提供线下或线上的阶段性指导。为鼓励员工参与的积极性,可以在培训结束之后,对员工的培训效果展开评估,对其进行奖励,让其能够获得优秀的培训结果,让员工的个人目标与企业的目标方向保持一致。还可以参考欧洲国家的做法,通过股票、期权等形式,将公益创投者引入到社会企业中,组建一个高质量的专业化管理团队。此外,还可以开展志愿者培训,加强志愿者的社会使命感,培育社会创业精神,为社会企业发展奠定良好的人力资源基础。

3.4 技术环境的优化对策

3.4.1 完善农村基础设施建设

农村基础设施与城市相比,差距较大,需要从多方面入手加以改善。第一,加强网络基础设施的建设,逐步完成乡村地区宽带网的全覆盖,构建互联网创业的信息化服务系统。政府应制定一些有利的政策,如设立农村互联网建设专项资金、互联网建设补贴资金等方式,鼓励社会资本投入农村。同时,积极配合运营商,统筹规划,避免通信工程与市政建设脱节。持续减少和消除城乡之间的“数字化差距”。第二,优化农村软硬件设施。大力发展乡村道路,提高乡村市场的物流运输水平。建立一个区域性的创业孵化基地和农民创业园区,为农村社会创业提供一个更广阔的服务平台。第三,鼓励大型电商在农村设立分支机构,引导和鼓励电商企业和物流企业加快向农村市场的发展。鼓励大型电商推广农村电子商务平台,实现产品供给与市场需求的快速对接。鼓励物流企业引入冷链物流技术,开发更多的网点,为农民创业者提供更多的创业机会。引进电子商务经营和服务公司进军农村市场,解决农民创业者面临的物流问题和技术问题。

3.4.2 构建立体式社会创业综合服务平台

社会创业综合服务平台应助力社会企业解决不同时期所面临的问题,打造成社会企业从创业到发展的“社会企业生态系统”。在創立之初,协助社会企业办理登记手续;在发展期,要对社会企业进行有效的激励和约束;在步入正轨后,要帮助社会企业具有可持续经营与发展的能力。社会创业综合服务平台应能够为社会企业提供交流合作、业务拓展、金融对接等服务,推动在社会企业之间建立多种合作关系。构建社会创业综合服务平台,应由政府主导,社会、市场等多元主体参与,充分利用互联网、大数据、区块链等新技术,全方位整合服务资源,通过数字技术赋能社会价值共创。鼓励银行、保险、证券、培训等中介组织为社会企业开展有针对性的服务,建立多种跨境协作机制。

4 结语

我国正处于经济社会转型时期,社会创业是我国实现科学发展、促进社会和谐的有效载体,为解决当前的社会问题开辟了新途径。但随着经济全球化的深入,我国的社会创业环境面临的挑战也越来越多。与发达国家和地区相比,我国的社会创业理论与实践仍然十分不足。为了打造更为优质的创业环境,需要不断地探索和改进,为广大创业者提供更加优质的服务和更广阔的发展空间。

首先,政府需要进一步加大对创业的支持力度,制定更为完善的政策和措施,完善监管机制,保证政策的实施力度和效果。其次,加大对社会创业的资本投入,资本环境是社会创业发展的重要保障,要建立多元化的融资渠道,完善公益创投市场化运行机制。再次,人才是社会创业的核心要素,加强人才培养,提高人才的创新能力和创业素质,同时提高个体与组织的社会创业意识。最后,创业服务平台需要提升服务能力和水平,提供更加优质的服务,支持创业者的创新活动。

此外,在数字化和智能化的浪潮中,还需要积极探索新的创业模式和创新路径,促进科技创新和产业升级。更要充分认识到优化社会创业环境的重要性,增强全社会的创新意识和创业精神。创业创新是一个复杂的过程,需要全社会的共同参与和支持。只有在全社会的共同努力下,才能够打造更为优质的创业环境,为创业者提供更多的机遇和支持,推动经济高质量发展,实现中华民族的伟大复兴。

参考文献:

[1] MAIR J, MART I. Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction, and delight[J]. Journal of World Business, 2006,41(1):36-44.

[2] ZAHRA S A, GEDAJLOVIC E, NEUBAUM D O,et al. A typology of social entrepreneurs: motives, search processes and ethical challenges[J]. Journal of Business Venturing, 2009,24(5):519-532.

[3] SAEBI T, FOSS N, LINDER S. Social Entrepreneurship research: past achievements and future promises[J]. Journal of Management, 2019,45(1):70-95.

[4] 胡馨. 什么是“Social Entrepreneurship”(公益创业)[J]. 经济社会体制比较, 2006(2):23-27.

[5] 邬爱其, 焦豪. 国外社会创业研究及其对构建和谐社会的启示[J]. 外国经济与管理, 2008(1):17-22.

[6] 李发戈. 社会企业的实践困境及发展空间[J]. 重庆行政(公共论坛), 2019,20(4):76-78.

[7] 陈雅丽. 我国社会企业的特征、缘起、困境与路径[J]. 探求, 2018(1):104-109.

[8] 王定宁, 王忠平. 我国社会企业发展面临的问题及对策建议[J]. 中国商论, 2020(22):179-180, 191.

[9] 吴维锭. 我国社会企业型公司的融资困境与破解[J]. 金融与经济, 2020(5):74-80.

[10] 刘志阳. 公益创投应成为社会创业主要融资方式[N]. 光明日报, 2016-11-13(6).

[11] 钟一彪. 青年公益创业:为何而生与如何更好[J]. 中国青年研究, 2016(4):10-13.

[12] 苏浩然. 中国公益创业的现状、困境及对策研究[J]. 农村经济与科技, 2017,28(16):248-249.

[13] 刘明阳. 中美高校社会创业教育的比较及启示[D]. 温州:温州大学, 2019.

[14] 闾志俊. “互联网+”时代农民创业环境与发展对策的思考[J]. 邢台学院学报, 2019,34(3):93-97.

[15] 李健睿, 李琪. 大学生创新创业支持平台建设[J]. 企业经济, 2020,39(9):95-101.

[16] 刘畅, 李兆友. 创业公共服务体系的构建研究[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2018,35(3):120-126.

[17] 唐若, 杨平宇. 社会创业教育的内涵特征、发展趋势及行动策略[J]. 继续教育研究, 2018(3):25-30.

[18] 刘蕾, 邓逸雯. 高校公益创业教育:评价指标体系构建与现状分析[J]. 高校教育管理, 2020,14(1):71-81.

[19] 黄兆信, 李炎炎. 社会创业教育的理念与行动[J]. 教育研究, 2018,39(7):67-71.

[20] 王伟, 戴雯. 大学生社会创业教育体系构建——基于社会创业过程整合模型[J]. 吉林省教育学院学报, 2017,33(2):18-21.

[21] 任泽中, 吴敏贤, 陈曦. 基于建构主义的高校社会创业教育发展路径[J]. 学校党建与思想教育, 2019(20):84-86.

(責任编辑:吴 汉)

基金项目:吉林省社会科学基金项目(2018B94);吉林省科技厅项目(20210601049FG);东北电力大学教学研究课题(YJG2022008)

作者简介:杨英(1970-),女,东北电力大学经济管理学院教授,研究方向:创新创业管理;赵佳欣(1997-),女,东北电力大学经济管理学院硕士研究生,研究方向:创新管理;宋佳悦(2000-),女,东北电力大学经济管理学院硕士研究生,研究方向:技术经济管理。