基于CiteSpace的国内外数字创业生态系统可视化分析

范雅楠 刘阳 云乐鑫

摘 要:以数字技术为核心的数字创业生态系统研究正逐渐兴起,运用文献计量方法,结合CiteSpace软件对国内外数字创业生态系统的主要研究进行收集并进行关键词聚类分析。研究发现:①国内外关于数字创业生态系统的研究层次划分相似,均是从底层逻辑、组织层面、生态系统层面以及外部要素4个层次进行相关分析;②已有的关于数字创业生态系统的研究已经形成了前提、导向、结果以及路径机制等研究方向;③国内外在进行不同层次的研究時的侧重点不同,国外研究侧重于资源视角,而国内研究更侧重于机会视角。

关键词:数字创业;生态系统;数字技术;关键词共现

中图分类号:F49

文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202302133

Visualization Analysis of Digital Entrepreneurship Ecosystem at Home and Abroad Based on CiteSpace

Fan Yanan, Liu Yang,Yun Lexin

(Business School,Qingdao Technological University,Qingdao 266520,China)

Abstract:The research on digital entrepreneurship ecosystems with digital technology as the core is gradually emerging. Using bibliometric methods and CiteSpace software, the main research on digital entrepreneurship ecosystems at home and abroad is collected and keyword clustering analysis is conducted. Research has found that: ① there are similar levels of research on the digital entrepreneurship ecosystem at home and abroad, all of which are analyzed from four levels: underlying logic, organizational level, ecosystem level, and external factors; ② The existing research on the digital entrepreneurship ecosystem has formed research directions such as prerequisites, directions, outcomes, and path mechanisms; ③ The focus of research at different levels at home and abroad is not entirely the same. Foreign research focuses on the resource perspective, while domestic research focuses more on the opportunity perspective.

Key Words:Digital Entrepreneurship; Ecosystem; Digital Technology; Key Words Co-occurrence

0 引言

数字经济时代,互联网技术、云计算、人工智能等数字技术的飞速发展已经对创业活动产生巨大冲击。数字技术的发展不仅对个体、组织等微观层面产生影响,更会引起整个生态系统的变革[1]。基于数字技术形成的数字创业生态系统对于新创企业的机会识别、资源获取有正向影响[2],越来越多的学者开始对数字创业生态系统展开研究。整体来看,目前正处于快速发展时期,国内外相关研究成果不断涌现,从技术[3]、机会[4]、要素[5]等不同视角对数字创业生态系统的各构成要素、形成路径予以探究,讨论数字新创企业活动、组织变革以及数字创业生态系统的形成路径。但目前已有研究较为分散,且国内外研究所采用的视角、理论有所不同。因此,本文主要探讨国内外数字创业生态系统的研究重点、热点以及未来发展方向。运用文献计量方法,结合CiteSpace分析软件对已有文献进行分析,归纳总结已有研究的理论视角及研究热点,为将来进一步研究提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

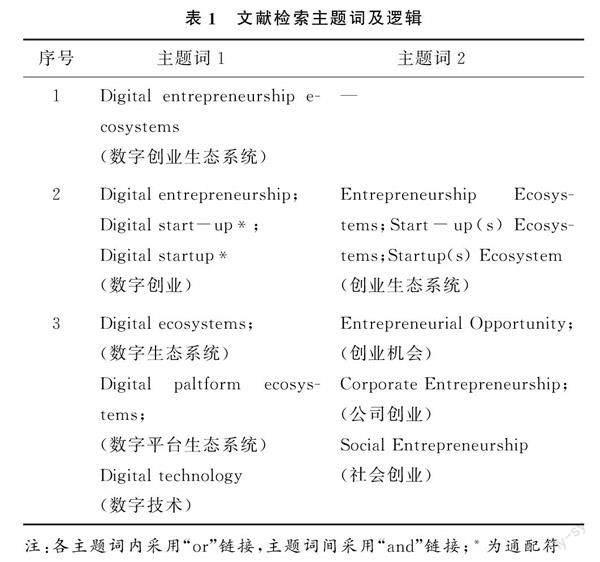

由于数字创业生态系统的研究最早在国外兴起并发展,至今成果相对成熟,所以本文在导入文献时以Web of Science中SSCI数据库中的文献为主,使用主题词进行检索,起始时间不做限制,截止时间为2022年11月31日。对于英文文献,考虑到英文用词的多样化,检索时采取同义词替换的方式分多次进行,最终得到203篇外文文献,去除与数字创业生态系统关联不大的文献、重复文献、会议公告及书评等无关数据,最终得到有效文献198篇(2010-2022年10月31日)。对于中文文献,通过检索CNKI中北大核心及CSSCI数据库相关文献,采用相同的检索逻辑及筛选办法,最终得到194篇中文文献(2014-2022年11月9日)。具体检索逻辑见表1。

1.2 研究方法

文献计量方法以引文索引的一般概念框架为基础[6],通过聚类总结分析领域内的研究方向及研究热点,帮助学者在已有成果上继续深入研究。因此,本文使用文献计量分析软件CiteSpace 6.1R3对收集到的中、英文文献分别进行关键词聚类分析,结合突现词分析、时间线图谱对数字创业生态系统的已有研究进行归类划分和梳理,明晰其中的交集及边界,对比分析国内外研究的侧重点,为进一步研究奠定基础。

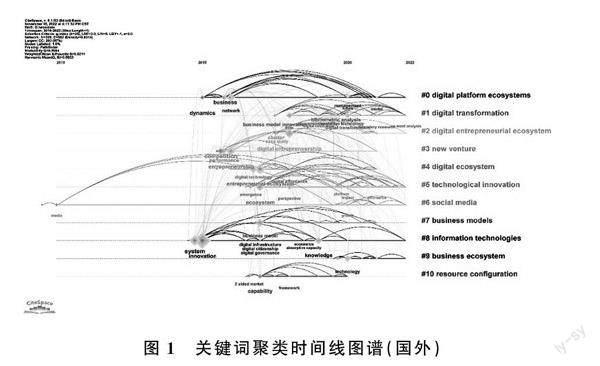

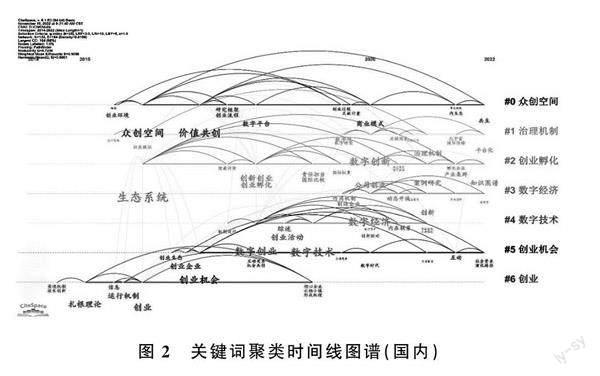

2 国内外研究演进对比分析

时间线图谱可以较好反映各聚类之间的交互情况以及在不同时间节点上的研究热点情况。在时间线图谱中,关键词被引频次会出现不同大小的年轮,年轮越大说明关键词在时间段内的研究越多。结合数字创业生态系统相关研究的聚类时间线图谱(图1、图2)以及关键词突现信息,对数字创业生态系统的发展历程及趋势进行分析。

关于数字创业生态系统的国外研究,除社交媒体(#6)出现的年份較早之外,其余聚类基本自2015年起开始逐渐出现,这正值信息技术迈向数字技术的阶段。2015-2017年主要从组织层面展开,研究信息技术如何影响组织变革,并结合数字技术基础,讨论数字要素如何影响企业的数字化转型或商业模式创新。数字技术的出现开启了共享经济时代,企业商业模式的转变引起了学界的关注,本阶段以数字技术为底层逻辑的数字平台生态系统的研究已经初具雏形。2017年Sussan等[7]提出数字创业生态系统研究框架后,该领域研究方向之间出现了较强的交叉现象,除上一阶段对组织层面的研究之外,2017-2019年着重对组织间网络联系所形成的生态系统展开研究,主要从资源、机会、共生及价值共创视角出发,探讨生态系统的形成与演进、功能与价值,以及如何帮助嵌入其中的企业获得更多的价值。近年来,国外研究关键词突现被引率最高的前三名分别为:capability,中心度为1.87,时段为2017-2019年;complexity,中心度为1.73,时段为2020-2020年;entrepreneurship ecosystem,中心度为1.67,时段为2021-2022年。说明创业生态系统的研究仍是国外研究的热点。

国内相关研究出现的相对较晚,且研究侧重点较国外有所不同。国内最开始研究的是创业行为,如从信息收集角度出发结合创业相关理论进行创业行为研究 [8],随后逐渐聚焦至创业机会,对创业孵化展开研究,从高校孵化以及科技创业孵化等视角出发探究创业孵化器的运行机制、联盟关系强度以及价值创造等问题。随着信息技术逐渐向数字技术过渡,国内学者也开始将数字要素融合至其他研究热点当中,从微观创业行为到中观层面的数字创新、数字转型,再到宏观层面的战略联盟、众创空间。国内研究排名前三的关键词分别为:数字技术,中心度为1.9,时段为2021-2022年;数字创新,中心度为1.47,时段为2021-2022年;治理机制,中心度为1.29,时段为2021-2022年。说明数字创业等行为正逐渐成为国内关注的重点问题。

对比国内外研究演进过程以及发展趋势,发现国外侧重于从宏观经济角度出发,对生态系统层面及动态环境层面进行研究;而国内更侧重于从微观或中观层面出发,从创业者或新创企业的角度探究数字创业生态系统的演化逻辑。

3 关键词聚类分析

3.1 聚类结果

关键词作为研究成果的代表性缩略词,用以表示研究的方向及热点。为追求完备率,本文采用寻径(Pathfinder)聚类方式。设定G-index指数时,将K值设定为25,时间切片为1年,得到国外数字创业生态系统关键词聚类图谱(图3)。

CiteSpace依据网络结构以及聚类的清晰度,提供了模块值(Q值)以及平均轮廓值(S值),本文的聚类结果Q=0.598 4>0.3,S=0.821 1>0.7,意味着该聚类图谱显著且可信。从关键词聚类结果来看,现有国外研究热点可分为数字平台生态系统(#0 Digital Platform Ecosystems),数字化转型(#1 Digital Transformation),数字创业生态系统(#2 Digital Entrepreneurial Ecosystem),新创企业(#3 New Venture),数字生态系统(#4 Digital Ecosystem),技术创新(#5 Technological Innovation),社交媒体(#6 Social Media),商业模式(#7 Bussiness Model),信息技术(#8 Information Technologies),商业生态系统(#9 Bussiness Ecosystems)以及资源配置(#10 Resource Configuration)11个研究热点。

对于国内相关研究聚类结果(图4),Q值为0.723 6,S值为0.909 8,同样证明数据收集显著且可信。与国外研究的底层逻辑相似,国内研究展开了对于数字创业生态系统底层逻辑,即数字技术的研究(#4),与国外研究侧重系统层面相比,国内研究侧重个体及组织层面,如创业、创业机会、创业孵化等(#6、#5、#2)。在宏观层面,作为创业生态系统的子系统之一的众创空间模式及治理机制得到了充分关注(#0、#1)。数字经济(#3)作为外部环境,与其他领域都不可避免地产生交集。

3.2 国外研究热点分析

根据聚类图谱的11个研究热点,本文将数字创业生态系统的国外研究划分为数字创业生态系统的底层逻辑(#5、#8)、生态系统形成的重要前提(#1、#3、#7)、生态系统形成结果(#0、#2、#4、#9)、数字创业生态系统形成的外部驱动因素(#6、#10)4个方面。依据分类,各聚类包含的关键词如表2所示。

3.2.1 数字创业生态系统的底层逻辑:由信息技术到数字技术创新

信息技术早在信息化时代便已出现,现如今随着时代的发展已经逐步演进成为数字技术,数字技术以及数字基础设施的交互成为数字创业生态系统的底层逻辑。Sussan&Acs [7]在提出数字创业生态系统的概念时,结合数字生态系统以及创业生态系统的相关要素提出了一个概念性的框架,即数字生态系统的核心要素是数字基础设施建设以及数字用户,创业生态系统的核心要素是制度以及各主体的有机链接。作为数字创业生态系统形成与演进的底层逻辑以及重要基础,数字基础设施的建设与治理成为研究的热点。良好的数字基础设施可以高效地推动数字技术发展,进而推动数字创新的产生。数字技术的出现可以帮助企业更有效地发展自身业务,通过大数据反馈精准对接目标受众群体,引导新型数字技术的形成,主动挖掘客户的潜在需求[8]。

随着数字基础设施的逐渐完善,数字技术创新行为也开始蓬勃发展。数字技术背景下,Yoo等[10]指出,探究数字技术对中小企业转型的贡献需要考虑数字技术平台、分布式创新以及组合创新三大因素。数字化创新

提供了合作和组织资源的新方法,并设计了新的解决方案[11];简化了进入新市场的途径[12],并促进了知识共享[13];减少了对特定位置的价值链资产和资源的依赖[14]。此外,Isenberg[15]还认识到数字技术创新应用到国家政府对于促进和帮助维持创业环境方面的作用。Torres&Godinho[5]通过对独角兽企业的实证分析得出采用数字技术的企业更加容易获得高绩效的结论。

数字基础设施作为数字创业生态系统的构成要素之一,其建设以及治理影响着数字用户、数字创业企业以及外部环境等多个方面,良好的设施环境可加快数字创业生态系统的形成[12]。已有研究更多关注数字技术等对于企业的影响,但考虑到数字创业生态系统的整体框架,所有主体在自身发展的过程中都不可避免地使用数字技术,未来研究应当将数字技术与其他主体尤其是政府相结合,深入探讨数字创业生态系统中数字技术的支持作用。

3.2.2 基于数字技术的数字创业生态系统形成的重要前提:新创企业、数字化转型与数字商业模式

作为数字创业生态系统的主要构成主体,新创企业可以更高效地获取知识,在初创期迅速建立起竞争优势,提高自身的学习能力,进而提高初创期绩效[16]。数字情境下技术的发展使得新创企业与政府、金融机构、高校等的沟通更加高效,使得企业能够实时将多方资源转化为自身的知识及资源,成为新创企业成长的重要力量[17]。

数字化转型对生态系统的影响主要包含3个方面:①数字化转型会引发行业格局的变动,影响行业内各企业的联系,产生新的机会与威胁。这些机会或威胁会引发组织内部的运作方式、商业模式等的变动,进而影响个体与团队的行为[18]。②结合数字技术,企业将更加容易引发组织内的变革,由数字技术引发的企业数字化转型以及颠覆性的商业模式已经开始影响数字创业生态系统的发展格局[19]。数字平台和数字生态的出现,最早在网络科技服务型企业展开(如苹果、谷歌等),科技型企业以自身已有的技术为支撑,搭建数字化框架,构建多边数字平台,进而逐渐形成可持续发展的生态系统。随后这种转型在传统企业当中迅速开展,传统农业、能源、重工行业依靠数字平台逐步实现自身的数字化转型,并结合数字技术改变已有的商业模式。③基于资源视角的研究,由于数字技术的出现,创业企业在初创期便可以更多地利用空间环境和数字环境有效获取所需资源[14],在“数字创业”的标签下,人们对数字技术影响创业过程的方式展开研究,对数字可见性[12]和外部使能因素[20]的研究区分了塑造创业需求的多种技术,如互联网、数据分析平台、社交媒体和3D打印等。Battisti等[21]通过探索零售行业的元组织,认为传统零售行业可借助大数据平台或分析软件进行决策,实现自身的数字化转型,从而取得高绩效。借助数字技术,数字企业可以利用数字多变平台与客户面对面沟通,有助于开展服务化转型[22],而在企业进行数字服务化转型的过程中,顾客与企业也在共同创造价值,逐渐形成价值链以及价值网络,最终形成数字创业生态系统。

数字技术的发展同样驱动着企业商业模式的创新,对于商业模式的研究主要集中于数字转型引发的业务模式的变化,强调企业动态能力、战略资源等所产生的颠覆性影响[23]。数字平台的搭建使得企业从以往关注价值链逐步转移到关注价值网络中去,实现顾客、企业、市场等的多元化交互,价值创造的主体也由过去的企业创造逐步向外界转移,形成价值共创机制,企业开始关注其他利益相关者,通过引进数字技术推动企业内外的价值创造,推动商业模式变革[21]。数字生态可以将消费者纳入企业知识创新范围,让用户参与数字平台生态价值共创[24]。

数字企业连接微观主体以及宏观系统层次,其自身的发展会影响生态系统的各层因素。对于微观主体,数字创业者在经过学习成功的数字企业转型及商业模式创新的经验后,原本处于生态系统外部的知识或资源便会成为自身所掌握的知识,在进行创业时会将其加以运用,使其更高效地进行创业管理;对于数字用户,数字企业的商业模式创新势必会更加契合数字用户的需求,从而吸引数字用户嵌入数字创业生态系统当中,与数字企业共同实现价值共创;对于宏观系统,数字企业成功地进行数字化转型或商业模式创新都会增强系统的稳定性,吸引更多企业嵌入,共同构成稳定复杂的生态系统,进而实现系统的持续演进。

3.2.3 多元素交互的最终结果:生态系统的形成与演化

数字时代的到来使得参与商业活动的各要素不再独立存在,而是逐渐通过链接交互形成了一个复杂的网络,企业、政府、用户、中介机构等种种要素在网络中作为不同节点,一起构成稳定的生态系统。生态系统的概念强调企业活动的结果,可以被视为是产业集群及社会网络的延伸[25]。目前对于生态系统层次的研究大致可划分为数字平台生态系统、商业生态系统、数字创业生态系统以及数字生态系统。由于数字生态系统的概念涵盖范围较为广泛,在其他生态系统的研究中均有体现,因此本文不再单独分析数字生态系统,而重点分析数字创业生态系统。

数字平台通过整合数字技术以及数字资源形成生态系统[26]。近年来对于数字平台生态系统的研究主要集中于以下3个方面:一是基于互补视角的研究,认为嵌入数字平台生态系统的要素通过互换互补性资源从而实现价值共創[27]。二是对生态系统中活动的研究,数字平台生态系统中的活动包括开发新技术或提供服务、提供互补性的产品或服务,为平台的价值主张作出贡献。三是关于数字平台生态系统的价值共创机制研究,数字平台通过直接匹配供需或提高检索功能,让用户可以通过它找到交易伙伴,发挥中介作用,通过交易的编排,数字平台创造了双边市场。数字平台的创新能力同样可作为价值共创的另一个机制,互补者能够创造出与平台核心互补的解决方案,实现系统的稳定发展。

商业生态系统是生态系统研究中的重要组成,现有研究主要围绕3点开展:一是商业生态系统的演化机制研究,Raza等[29]结合生命周期理论将商业生态系统的生命周期划分为形成、演进和退化3个阶段,强调了主体间协调的重要性。在生态系统演进方面,数字技术、数字商业模式等数字要素正在构造新的价值导向,引导从企业到系统的多层次演进。二是生态系统治理机制,生态系统自身架构选择非常重要,要兼具功能多样性以及可进化性,数字商业生态系统通过构建这种平台,支持主体间相互连接并搭建服务架构,进而影响其自身的发展。三是商业生态系统中价值共创机制的研究。数字技术的出现拓展了原有的商业网络,允许更多数字资源在网络中流动,而商业生态系统的出现改变了企业的价值主张以及价值获取的路径。从数字化的角度来说,商业生态系统通过数字代理实现了价值创造[30]。从资源角度来说,商业生态系统的去中介化给予企业更大的活动空间,削弱了信息不对称现象,降低了交易成本。

Sussan&ACS[7]首次明确了数字创业生态系统的概念框架,该框架包含数字基础设施治理、数字公民身份、数字创业和数字市场4个部分。Elia等[31]强调数字技术及集体智慧因素,将数字创业生态系统视为一种集体智慧系统,指出个人与系统的知识共享和网络连接可以扩大群体智慧,依托于数字技术的便利性可以扩大数字创业生态系统的规模。

已有研究大多集中于讨论数字创业生态系统的构成要素,即政策、市场、人力资本、资金、文化以及支持环境[32]。在数字创业生态系统领域,Nambisan[12]描述了数字技术的三要素:数字工件、數字平台和基础设施,认为结合数字化要素能形成稳定的数字创业生态系统。现有国外研究更多集中于数字创业生态系统研究框架的搭建方面,主要从理论层面进行讨论,但需要进一步区分数字创业生态系统与其他生态系统的区别,即明确数字创业生态系统的边界。

3.2.4 生态系统形成的外部驱动因素:社交媒体及资源配置的组织设计

市场是资源配置的主体,结合市场的资源配置可以实现企业自身的组织设计,有助于创业企业更加合理高效地运用资源。现有资源配置的研究主要围绕资源配置效率展开。数字经济可以整合松散的资源或服务,降低交易成本,提高生产要素的流通性,优化资源配置效率。数字技术通过减少劳动者在时间和空间方面的限制,丰富了劳动者的就业范围,提高了劳动力资本的配置效率[33]。同样,金融科技的发展突破了以间接融资为主的金融资源配置模式,给传统金融业带来巨大冲击,推动其加速转型。并且高科技与金融的融合创新催生了电子金融等新型服务模式,产生乘数效应,有利于提高经济产出和生产率。高效的资源配置效率影响着企业、政府等不同层次、不同功能的主体,改善组织自身的业务流程,进而为数字创业生态系统的形成构建组织层面的条件。

作为信息化时代的产物,社交媒体早已融入日常。进入数字化时代,社交媒体的发展成为企业与用户沟通的桥梁,企业将产品通过社交媒体推送给用户,使用户在获得产品前便能提前获得相应信息,数字用户使用后,将使用体验通过社交媒体反馈给企业,给企业创新提供指引方向,进而逐渐形成价值链与价值网络,最终为数字创业生态系统的演进提供必要条件。

3.3 国内研究热点分析

国内对于数字创业生态系统的研究起步较晚,依据关键词聚类结果可从底层逻辑、运行机制以及形成路径3个方面进行分析。每部分包含的聚类及关键词如表3所示。

3.3.1 数字创业生态系统形成的基本框架:依托数字平台实现高质量发展

数字创业生态系统的底层逻辑在国内外研究中基本一致,都聚焦于数字平台的研究。现有国内关于数字平台的相关研究主要集中于网络-能力视角,创业企业通过搭建平台企业主导架构、连接多边种群与用户,提升数字平台优势互补并降低依赖程度 [34]。吴义爽[35]指出数字平台竞争优势不是单纯来源于外生的网络效应,而是企业内部资源能力与外部网络效应的互相促进。随着数字平台的日益增多,平台治理问题也得到了国内学者的关注,潘巧虹等 [36]研究认为在数字技术的支持下,数字平台在其初期可以利用协调机制来治理,在成熟期可以利用价值机制来治理。现有研究更多考察数字平台可以直接传递的数字资源,较少探究平台中信息传递的中介机制及作用。

3.3.2 数字创业生态系统的运行机制研究

数字创业生态系统的运行机制研究主要从赋能机制以及共生机制两方面展开。朱秀梅等[37]通过对腾讯主导的数字创业生态系统的分析,识别出数字创业生态系统多主体协同的五大机制,包括数字创业网络嵌入机制、数字创业要素集聚机制、数字创业机会共生机制、数字价值共创机制以及系统自组织机制。五大机制经过协同嵌入、协同聚集、协同共生以及协同进化4个阶段,融入数字创业生态系统当中。马鸿佳等[38]指出,在数字创业生态系统中存在合作企业驱动型、中介机构助力下高校及科研机构驱动型、数字用户主导下合作企业驱动型、合作企业与高校及科研机构双元驱动型4条可以产生高数字创业绩效的多主体互动组态,嵌入数字创业生态系统的多主体需要进行企业间的合作,与高校、科研机构等进行交流,以及顾客与企业进行价值共创以获得更高的创新绩效。

对于赋能机制,陈稼瑜等[3]依据数字创业生态系统的行为要素以及行为环境分别梳理了生态系统形成的两条路径,行为主体持续追求行为要素,但要依靠行为环境最终呈现稳定的数字创业生态系统。邵云飞等[39]将数字创业生态系统的构建划分为3个阶段,包括构建初期的单一主体模式,多元主体协作演进的简单联合模式以及最终形成共生体的协作模式,而数字化赋能可以在其中不断增强核心主体与其他主体的有效沟通。张宝建等[40]指出数字平台创业系统可以极大地消除信息不完全的问题,使市场主体的信息逐渐向外扩散并且可通过跨界融合实现价值共创。

3.3.3 数字创业生态系统形成路径研究

对于数字创业生态系统的形成路径,国内研究主要以数字创业活动为主线,基于机会视角对生态系统形成路径进行探究。朱秀梅等[41]结合杭州云栖小镇的案例指出,数字创业生态系统涵盖创业主体及外部环境两大要素,前者包含政府、数字用户、数字创业企业、数字孵化器等,后者主要包含制度环境、市场环境等,并且提出了数字创业生态系统形成及动态演进过程的概念框架,认为数字创业生态系统基本遵循多主体-机会集开发-价值共生或机会共生的路径。网络共享机制和多方协同机制是数字创业生态系统形成的重要机制。在各构成要素进行信息共享及协同的过程中,创业机会不断涌现,吸引更多数字创业者以及数字创业企业加入[42]。赵文博等[43]通过分析得出了基于数字创业生态系统的数字创业机会的参与要素,指出数字创业者作为生态系统中的核心主体,是实现数字创业机会共创的关键,高校和科研院所等教育机构需要为数字创业机会的产生不断储备人才,而政府在其中主要发挥调节作用,通过建立制度为数字创业机会提供环境支撑。郭润萍等[44]认为数字化转型企业的机会开发的核心是共生关系的形成,这一过程受外向型组织文化、创业型领导力和客户导向的驱动。

从聚类图谱来看,国内关于生态系统层次的研究更多集中于资源、机会、知识获取等视角,以企业和用户为主体,将制度、市场、技术等要素及其创造者嵌入其中,从创业企业的角度出发,探究创业企业的行为特征对生态系统的影响,生态系统对于创业企业及其他构成要素的反馈。

对比国内外相关研究,国外研究更多从资源视角出发,讨论数字新创企业如何利用资源获取竞争优势,生态系统具有将资源整合并分配的功能,可以通過网络连接将资源予以分配。而国内研究则更多关注机会视角以及价值共创问题,讨论数字创业企业如何在数字创业生态系统中挖掘机会,实现多主体交互、共生,进而实现价值共创。国内一部分研究关注于数字创业生态系统的形成及演进过程,通过案例分析得到不同条件下的数字创业生态系统的形成路径。

4 结论与未来展望

4.1 研究结论

本文对Web of Science中SSCI数据库以及CNKI中关于数字创业生态系统的相关研究的数据进行收集,并通过文献计量方法对现有文献进行梳理和系统化综述,得到以下结论:一是数字创业生态系统结合了数字要素以及传统生态系统的各要素,这些要素之间的有效整合是形成数字创业生态系统的关键,具有很强的实践导向。二是对比国内外相关研究可知,在底层逻辑与组织层面相融合时,国内外学者观点较为一致,认为数字技术以及数字基础设施通过赋能机制与企业、政府、金融机构等主体相结合,使这些主体通过数字技术搭建的网络平台或框架进入一个互通网络,从而推动组织变革。三是国内外研究的侧重点各有不同,国外研究主要从资源视角出发,探究企业在嵌入网络后如何获得资源以及怎样让资源实现增值,从而获取自身的竞争优势;国内研究则是更多从机会视角出发,认为数字基础设施或数字技术的赋能为创业企业以及企业自身的变革创造了机会,企业把握机会可以获得多方支持,实现多维度的价值共创。四是组织层面在进行自身变革的过程中,数字创业生态系统也在逐渐形成,多主体通过原有的平台进行全方位、立体化的联系,逐渐由合作关系转化为共生关系,通过共生机制与多主体链接,形成稳定的价值共创网络以及生态系统。

现有研究存在以下3个不足:一是数字创业生态系统内多层次间的互动机制需要深入挖掘;二是数字创业生态系统对于资源及机会的形成与传递的机理尚不明晰;三是数字创业生态系统的边界需要明确。

4.2 未来研究展望

我国正处于高质量发展阶段,数字创业生态系统的构建能帮助我国新创企业迅速发展,对创新型国家建设战略有重要推动作用。为丰富数字创业生态系统的研究主题,未来研究可以从以下3个方面进一步展开。

一是深化数字创业生态系统视角的研究。在微观方面,除从机会或资源视角出发外,可关注创业活动的威胁,生态系统可以提供资源或创造机会,但这种资源或机会是一柄“双刃剑”,创业者及创业团队如何在数字创业过程中将其合理吸收,使其契合新创企业在日趋复杂的环境中站稳脚跟是亟待解决的问题。在组织层面,从组织内部来讲,可以关注公司创业活动,公司创业会在一定程度上减少新创企业的风险,而其天然的“利益共生关系”也会帮助新创企业迅速建立网络连接[45];从组织外部来讲,组织间除了共生机制,其他机制的作用及效果同样值得探究。在系统层面,未来研究可以将数字创业生态系统与其他生态系统相结合,探讨数字创业生态系统的边界及进化问题。

二是研究方法的创新。现有国内外研究都以案例研究为主,尚未出现定量研究,王玲等[46]通过探究创业生态系统中新创企业的网络关系,给出了相应量表,未来研究可在其基础之上融入数字要素,有效测度数字用户感知、数字技术运用、数字创业生态系统稳定性等,形成数字创业生态系统研究的相关量表,进一步开展定量分析,为数字创业生态系统的研究提供数据支撑,提高研究的科学性及可操作性。

三是加强多学科交叉研究。数字创业生态系统涉及到数字技术等高新技术的解读及应用,以及传统商科的研究热点,随着数字创业生态系统研究的逐渐深入,对其具体实践的分析需要兼具数字技术解读能力以及管理理论知识,因此需要不同领域的学者加强合作,共同推动数字创业生态系统的研究演化。

参考文献:

[1] 蔡莉,杨亚倩,卢珊,等.数字技术对创业活动影响研究回顾与展望[J].科学学研究,2019,37(10):1816-1824,1835.

[2] 张斌,陈详详,陶向明,等.创业机会共创研究探析[J].外国经济与管理,2018,40(2):18-34.

[3] 陈稼瑜,马晓芸,童小军.数字创业生态系统的形成路径研究——以华东国际珠宝城为例[J].管理案例研究与评论,2022,15(4):430-442.

[4] 杜晶晶,王涛,郝喜玲,等.数字生态系统中创业机会的形成与发展:基于社会资本理论的探究[J].心理科学进展,2022,30(6):1205-1215.

[5] TORRES P, GODINHO P. Levels of necessity of entrepreneurial ecosystems elements [J]. Small Business Economics, 2022, 59(1): 29-45.

[6] CHAOMEI CHEN, MIN SONG. Visualizing a field of research: a methodology of systematic scientometric reviews [J]. Plos One,2019,14(10): 1-25.

[7] SUSSAN F, ACS Z J. The digital entrepreneurial ecosystem [J]. Small Business Economics, 2017, 49(1): 55-73.

[8] 史晉川,王维维.互联网使用对创业行为的影响——基于微观数据的实证研究[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2017,47(4):159-175.

[9] DONG J Q, NETTEN J. Information technology and external search in the open innovation age: new findings from Germany [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017(7): 223-231.

[10] YOO Y, BOLAND R J, LYYTINEN K, et al. Organizing for innovation in the digitized world [J]. Organization Science, 2012, 23(5): 398-408.

[11] MARKUS M L, LOEBBECKE C. Commoditized digital processes and business community platforms: new opportunities and challenges for digital business strategies[J]. Mis Quarterly, 2013, 37(2): 649-653.

[12] NAMBISAN S. Digital entrepreneurship: toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(6): 1029-1055.

[13] THOMPSON T A, PURDY J M, VENTRESCA M J. How entrepreneurial ecosystems take form: evidence from social impact initiatives in seattle [J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2018, 12(1): 96-116.

[14] AUTIO E, NAMBISAN S, THOMAS L D W, et al. Digital affordances, spatial affordances, and the genesis of entrepreneurial ecosystems [J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2018, 12(1): 72-95.

[15] ISENBERG D J. How to start an entrepreneurial revolution[J]. Harvard Business Review, 2010, 88(6): 40-50.

[16] MALLEN F,CHIVA R,ALEGRE J. Guinot,organicity and peromance in excellent Hrm organizations:the importance of organizational learning capability[J].Review of Managerial Science,2016,10(3):1-23.

[17] FERREIRA J,COELHO A,Moutinho L.Dynamic capabilities,creatibity and innovation capability and their impact on competitive advantage and firm performance:the moderating role of entrepreneurial orientation [J].Technovation,2020,92(5):102061.

[18] APPIO F P, FRATTINI F, PETRUZZELLI A M, et al. Digital transformation and innovation management: a synthesis of existing research and an agenda for future studies[J]. Journal of Product Innovation Management, 2021, 38(1): 4-20.

[19] NAMBISAN S, WRIGHT M, FELDMAN M. The digital transformation of innovation and entrepreneurship: progress, challenges and key themes[J]. Research Policy, 2019, 48(8): 1-9.

[20] VON BRIEL F, DAVIDSSON P, RECKER J. Digital technologies as external enablers of new venture creation in the IT hardware sector [J]. Entrep Theory Pract, 2018, 42(1): 47-69.

[21] BATTISTI S, AGARWAL N, BREM A. Creating new tech entrepreneurs with digital platforms: meta-organizations for shared value in data-driven retail ecosystems [J].Technological Forecasting and Social Change, 2022, 175(2):1-12.

[22] KITSIOS F, KAMARIOTOU M, GRIGOROUDIS E. Digital entrepreneurship services evolution: analysis of quadruple and quintuple helix innovation models for open data ecosystems [J]. Sustainability, 2021, 13(21):1-15.

[23] HELFAT C E, RAUBITSCHEK R S. Dynamic and integrative capabilities for profiting from innovation in digital platform-based ecosystems [J]. Research Policy, 2018, 47(8): 1391-1399.

[24] LE PENNEC M, RAUFFLET E. Value creation in inter-organizational collaboration: an empirical study [J]. J Bus Ethics, 2018, 148(4): 817-834.

[25] SCARINGSLLA L, RADZIWON A. Innovation, entrepreneurial, knowledge, and business ecosystems: old wine in new bottles?[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 136(11): 59-87.

[26] HEIN A, SCHREIECK M, WIESCHE M, et al. The emergence of native multi-sided platforms and their influence on incumbents[J]. Electronic Markets, 2019, 29(4): 631-647.

[27] TEECE D J. Profiting from innovation in the digital economy: enabling technologies, standards, and licensing models in the wireless world[J]. Research Policy, 2018, 47(8): 1367-1387.

[28] KAPOOR R. Ecosystems: broadening the locus of value creation[J]. Journal of Organization Design, 2018, 7(1): 1-16.

[29] RAZA M,HUSSANF K, HUSSAN O K, et al. Q-contract net:a negotiation protocol to enable quality-based negotiation in digital business ecosystems[C]//IEEE.2010 International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems. Krakow:IEEE,2010:161-167.

[30] SENYO P K,LU K,EFFAH J.Digital business ecosystem literature review and a framework for future research[J]. International Journal of lnformation Management,2019,47(8):52-64.

[31] ELIA G, MARGHERITA A, PASSIANTE G. Digital entrepreneurship ecosystem: how digital technologies and collective intelligence are reshaping the entrepreneurial process[J]. Technol Forecast Soc Chang, 2020, 150(1): 1-12.

[32] ACEMOGLU D,RESTREPO P.The race between man and machine:implications of technology for growth,factor shares,and employment[J].American Eoonomic Review,2018,108(6):1488-1542.

[33] BROBY D, HOEPNER A, KLAUSMANN J, et al. The output and productivity benefits of fintech collaboration: scotland and Ireland[J]. SIFI Fintech, 2018,33(2): 1-13.

[34] 王节祥,瞿庆云,邱逸翔.数字生态中创业企业如何实施平台镶嵌战略?[J].外国经济与管理,2021,43(9):24-42.

[35] 吴义爽.能力差异、网络杠杆与平台企业竞争优势的共同演化[J].科学学与科学技术管理,2019,40(10):38-53.

[36] 潘巧虹,骆温平,王婧,等.数字平台的合法性建设与治理研究[J].科学学研究,2023,41(6):1076-1084.

[37] 朱秀梅,杨姗.数字创业生态系统多主体协同机制研究[J].管理学报,2023,20(1):86-95.

[38] 马鸿佳,林樾,肖彬.数字创业生态系统中多主体互动对数字创业绩效的影响——基于fsQCA方法的研究[J].研究与发展管理,2022,34(3):41-53.

[39] 邵云飞,周湘蓉,杨雪程.从0到1:数字化如何赋能创新生态系统构建?[J].技术经济,2022,41(6):44-58.

[40] 张宝建,薄香芳,陈劲,等.数字平台生态系统价值生成逻辑[J].科技进步与对策,2022,39(11):1-9.

[41] 朱秀梅, 林晓玥, 王天东. 数字创业生态系统动态演进机理——基于杭州云栖小镇的案例研究 [J]. 管理学报, 2020, 17(4): 487-97.

[42] 刘志铭, 邹文. 数字创业生态系统:理论框架与政策思考 [J]. 广东社会科学, 2020 (4): 5-14.

[43] 赵文博,张敏.数字创业机会共创的参与要素研究——基于数字创业生态系统视角[J].时代经贸,2021,18(3):75-80.

[44] 郭润萍,韩梦圆,邵婷婷,等.生态视角下数字化转型企业的机会开发机理——基于海尔和苏宁的双案例研究[J].外国经济与管理,2021,43(9):43-67.

[45] 童红霞,邓晰隆.公司创业导向下多元主体的价值共创与分享机制研究[J].科学管理研究,2022,40(1):110-118.

[46] 王玲,蔡莉,于海晶,等.创业生态系统下新创企业的网络关系特性[J].科學学研究,2022,40(10):1834-1843.

(责任编辑:张双钰)

基金项目:国家自然科学基金项目(71702086);青岛市哲学社会科学规划项目(QDSKL2101156);教育部人文社会科学项目(21YJC630161)

作者简介:范雅楠(1987-),女,博士,青岛理工大学商学院副教授,研究方向:创新管理;刘阳(1999-),男,青岛理工大学商学院硕士研究生,研究方向:创新管理;云乐鑫(1985-),男,博士,青岛理工大学商学院教授,研究方向:创业与商业模式创新。