基于政策多维度分析的中国科技人才政策量化研究

李 欣,马文雅,林芬芬

(1.北京工业大学经济与管理学院,北京 100124;2.科技部科技人才交流开发服务中心,北京 100045)

0 引言

科技人才作为创新发展的关键要素,是实现高水平科技自立自强的重要基础,其规模和质量影响国家创新能力和综合实力[1-3]。当前国际科技竞争加剧,科技人才政策作为科技人才资源开发的重要依据[4],对于推动科技人才事业发展有重要作用。党的二十大报告指出,将实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策作为新时代科技人才政策体系建设的目标。优化和完善新时代科技人才政策体系是实现人才强国、高水平科技自立自强的重要保障。从1978年到2021年改革开放40多年来,中国政府出台了哪些科技人才政策?政策发布主体和形式有哪些?政策重点关注科技人才的哪些方面?所采用的政策工具类型有哪些?政策历史演进和阶段性特征是怎样的?现有政策体系如何进一步优化和完善?对于这些问题的回答,需要对中国现有的科技人才政策进行量化分析。

目前,学者关于中国科技人才政策的量化分析主要从以下视角展开:①基于政策多维度的量化分析。由于政策本身具有多维特征[5],包括发文部门、政策文种、政策工具等,综合考虑多维属性进行政策量化分析成为近年来的研究热点[6-8]。有学者[9]从政策年度、政策类型、颁布主体和政策文种4个维度对广东省2006—2015年的人才政策进行研究。也有学者[10]构建了基于政策发文数量、发文部门、政策文种、适用对象、政策类型的五维分析框架,从不同维度分析湖北省科技人才政策的特征。还有学者[11]聚焦科技人才评价政策,基于政策工具、政策要素、政策目标、政策效力4个分析维度展开量化研究。②政策变迁研究。政策变迁是指通过调整政策内容使得政策不断修正变化最终成为新政策的过程,包括新政策的颁布、现存政策的修正或废止[12]。当前研究政策的演变特征与发展趋势是政策量化研究的一个重要分支,学者聚焦不同领域的政策研究其演变趋势[13-14]。一些学者[15]针对科技人才政策的变迁研究,将1978—2017年的科技人才政策发展历程划分为5个阶段,从政策数量、政策要素等方面研究科技人才政策演进的阶段特征。也有学者[16]回顾改革开放40年来中国的科技人才政策,提炼出各个阶段的特征并展望科技人才政策未来发展趋势。科技部人才中心政策研究小组[17]以十八大以来的科技人才政策为研究对象,按照时序建立政策要点清单展示科技人才政策的改革脉络。但现有针对中国科技人才政策量化分析的研究大多选择政策发文数量、发文部门、政策文种等维度进行统计分析,研究维度较少,不足以涵盖科技人才政策文本中所隐含的全部信息。此外,目前大多研究只聚焦政策的外在特征,对政策文本内容深度挖掘的较少。

基于上述分析,本文提出一个包含科技人才政策外部属性特征和政策文本内容特征的六维度分析框架,从政策发布年度、发文部门、政策文种、政策类别、政策工具、政策主题6个维度对科技人才政策进行全面的量化分析,其中,发布年度、发文部门、政策文种、政策类别属于科技人才政策的外部属性特征,政策工具和政策主题属于科技人才政策的文本内容特征。本文以1978—2021年中国科技人才政策为研究对象,利用六维度分析框架对科技人才政策进行量化分析,尝试揭示科技人才政策演进特征,识别政策发文主体及其合作模式演变特征,厘清政策文种及政策类别的阶段性特征,观测政策工具结构布局,探究政策主题演变,从不同维度探索科技人才政策演变规律及其内在逻辑和发展趋势,以期为新时代中国科技人才政策体系优化和完善提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

在数据收集过程中,对科技人才政策的检索关键词进行扩展延伸。科技人才的定义随着时代的发展不断演变[18],改革开放初期,科技人才是知识分子的一部分;发展到现在,科技人才的范畴越来越丰富,包括高层次人才、高技能人才、紧缺人才等。为此,本文将科技人才政策的检索关键词扩展为包括科技人才、科技工作者、知识分子、高层次人才、高技能人才等与科技人才直接相关的关键词,以便更好地对政策数据进行收集。在政策检索时,首先在科技部科技人才交流开发服务中心政策数据库、中央政府及相关部门网站以扩展关键词进行全文检索。其次,在北大法宝法律法规数据库等专门的法律法规政策网站按照扩展关键词进行全文检索。最后,按照以下原则对政策数据进行筛选:①政策内容应与科技人才主题密切相关,剔除只提及科技人才但关联度过低的政策文本。②选取国家层面的政策,包括中央政府及国家部委发布的科技人才政策。③政策文种选取法律法规、意见、规划等体现政策意图的类型,剔除批复、工作报告等类型的政策文本。最终得到638份科技人才相关政策文本作为有效研究样本,并构建科技人才政策数据库。

1.2 研究方法

政策文献计量采用数学、统计学等学科方法对政策文献进行定量化研究[19]。政策内容分析则关注政策文本内容,基于定性研究将文本转化为方便处理的结构化数据,并对结果做定量的统计分析[20]。政策文献计量与政策内容分析结合,综合定量研究与定性研究,在深入挖掘政策文本信息的基础上进行客观的数据统计分析,提高科技人才政策分析的全面性和准确性。因此,本文将政策文献计量和政策内容分析法相结合,对科技人才政策进行量化分析,以揭示中国科技人才政策演变特征。

一篇政策文件中包含政策发布时间、发布机构、正文等基本结构要素,在政策文本中也有政策工具、政策目标等多角度的特征[21],因此政策文件具有多维属性。政策文献计量已在政策发布年度[22]、政策发布主体[23]、政策文种[24]等外部属性的量化分析上得到广泛使用,政策内容分析则更多地应用于政策工具[25]、政策主题[26]等维度的信息挖掘。为全面了解科技人才政策多维度视角下的特征,本文提出一个政策六维度分析框架,从时间维度、主体维度、文种维度、类别维度、工具维度、主题维度开展科技人才政策量化分析。在此框架中,首先,从时间、主体、文种、类别4个维度,采用政策文献计量对科技人才政策的外部属性即发布年度、发文部门、政策文种、政策类别进行量化分析,揭示科技人才政策演变特征;其次,从工具、主题2个维度,采用内容分析法对科技人才政策的文本内部信息即政策工具、政策主题进行深度剖析,揭示政策工具结构和政策主题演变特征;最后,基于6个不同维度对科技人才政策的演变特征和发展趋势进行总结,研究框架如图1所示。

2 科技人才政策量化分析

2.1 时间维度

为了研究中国科技人才政策的演变过程和特征,本文对收集到的科技人才政策进行阶段划分。依据科技体制改革、科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略等关键性历史性事件及战略出台的时间节点将科技人才政策的发展过程划分为5个阶段,分别是恢复调整阶段 (1978—1984年)、深入改革阶段 (1985—1994年)、积极推进阶段 (1995—2002年)、战略发展阶段 (2003—2011年)、创新发展阶段 (2012—2021年)[15,27-28]。

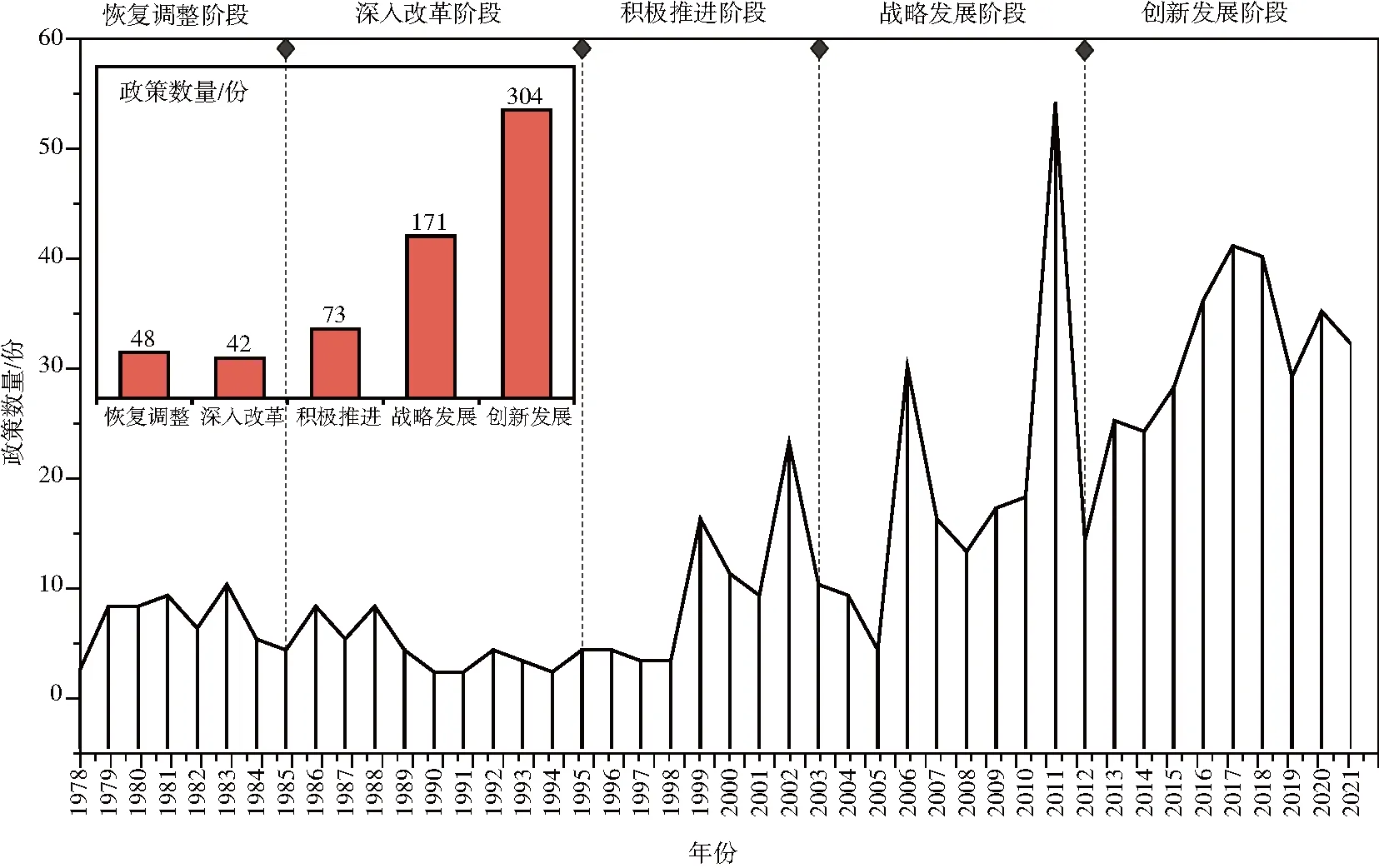

时间维度围绕政策发布年度展开分析,政策发布年度反映出科技人才政策的整体演进特征[5],科技人才政策年度发文数量如图2所示。可以看出,自1978年以来,科技人才政策发文数量虽然存在一定的起伏,但总体呈现上升趋势。除了在深入改革阶段政策数量略有下降外,其他阶段均出现了政策数量的增长。在战略发展和创新发展两个阶段发布科技人才政策将近500份,超过前3个阶段的发文数量总和,占据科技人才政策总量的78.1%。科技人才政策数量持续增长表明国家对科技人才工作越来越重视。

图2 1978—2021年中国科技人才政策年度分布

2.2 主体维度

主体即政策发文部门,通过分析政策发文部门能够识别出科技人才政策发文核心主体并探究部门间合作网络结构特征。通过统计发现,自1978年以来有近100个部门参与科技人才政策的制定和颁布,总发文量位于前10位的发文部门见表1。表1展示了发文部门的单独发文量、联合发文量和总发文量。从表1可以看出,科技部总发文量最多,共参与制定208份政策,占比高达32.6%,其联合发文量也最多。由此可以看出,科技部作为科技主管部门[29],在科技人才政策制定和颁布过程中占据核心地位。此外,人力资源和社会保障部、教育部和财政部总发文量也较多,均在100份以上,也是科技人才政策制定的主要部门。国务院单独发文量最多,其行政级别较高,单独发布的政策多为条例等类型的文件。除国务院和国务院办公厅之外,其余部门联合发文量均多于单独发文量。由此可见,联合发文已成为科技人才政策制定的主流趋势。

表1 科技人才政策发文情况 (前10位) 单位:份

由于本文研究时间跨度大,在此期间内经历了8次机构改革,部分发文部门名称发生变化,为此在分析各阶段发文部门合作网络时仍采用当时的发文部门名称,但在发文部门总体统计分析时将发生变更的部门统一归并到最新的名称中。

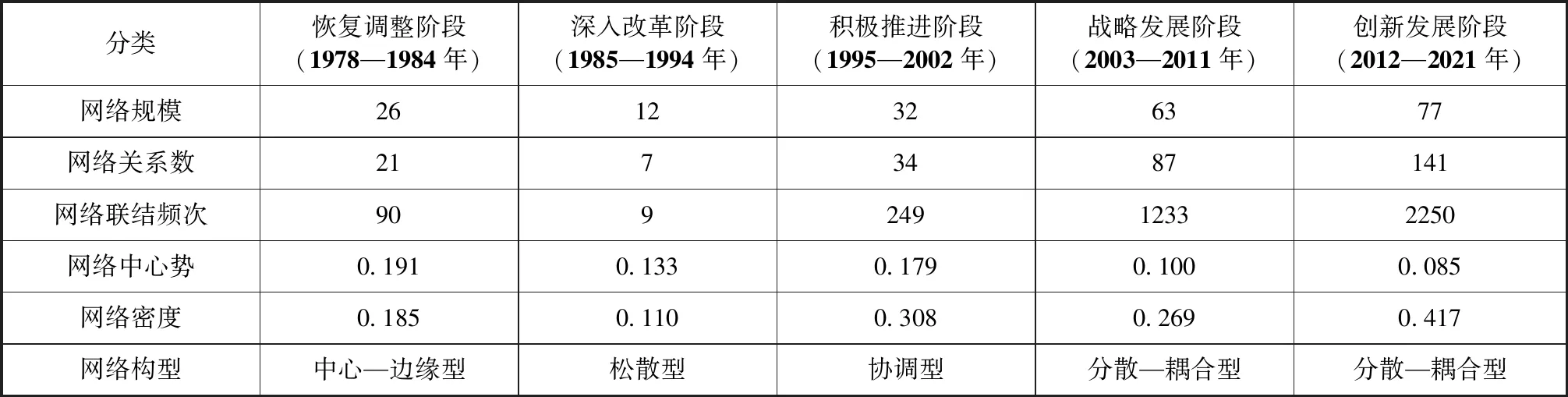

为了更加详细地了解1978—2021年科技人才政策联合发文的情况,本文基于阶段划分,对恢复调整阶段、深入改革阶段、积极推进阶段、战略发展阶段及创新发展阶段科技人才政策的发文部门合作情况进行分析。各阶段的发文部门合作网络如图3~图7所示。图中的节点代表发文部门,节点之间的连线表明两部门之间存在联合发文的关系,节点越大代表该部门与更多的其他部门联合发文,连线越粗代表两部门间联合发文次数越多。此外,本文借鉴魏娜等[30]、于琦等[31]、胡文伯等[32]关于网络构型的研究,依据网络中心势和网络密度将中国科技人才政策部门合作网络划分为协调型、中心—边缘型、分散—耦合型、松散型4种网络构型。

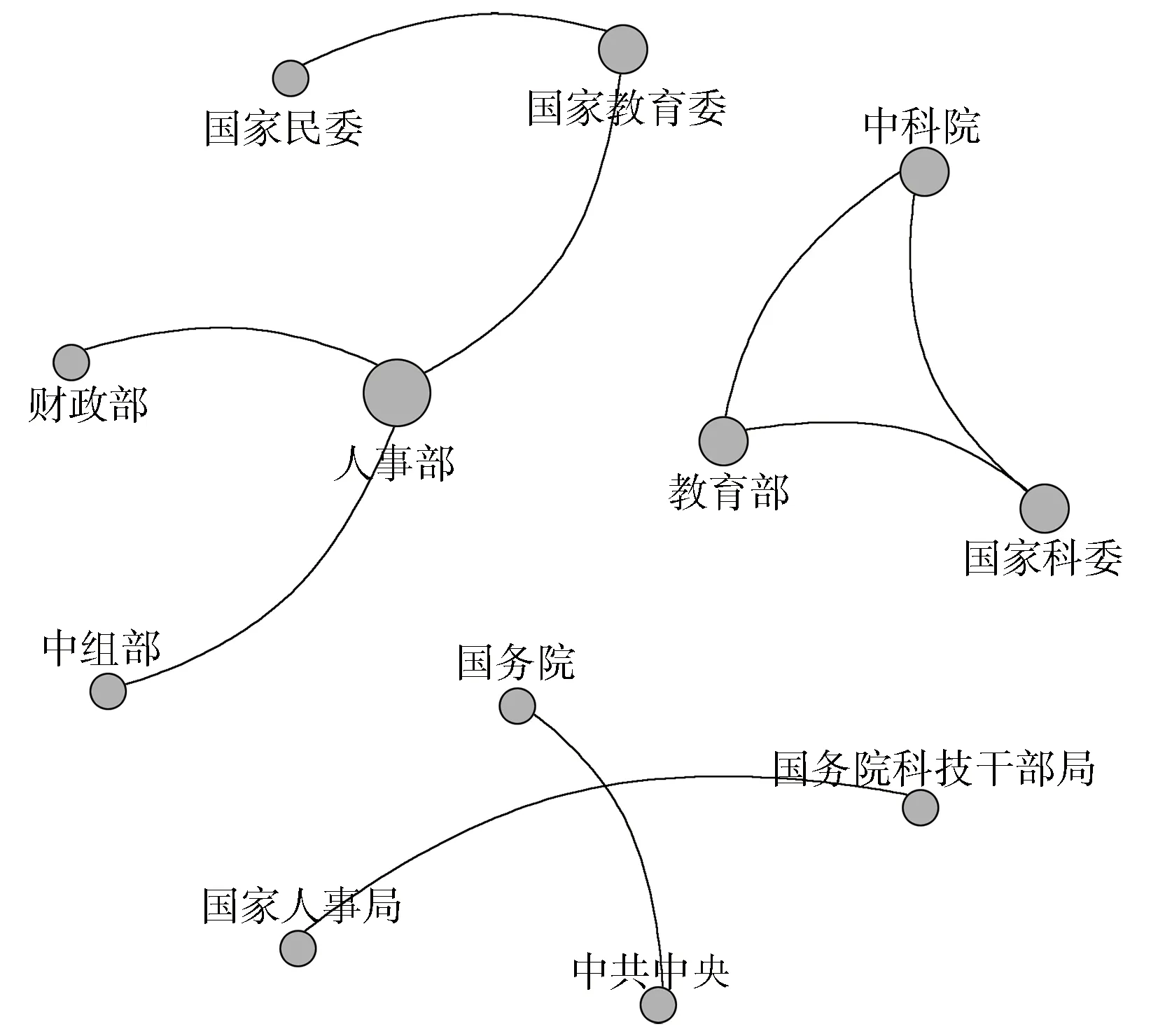

图3 恢复调整阶段 (1978—1984年)发文部门合作网络

从图3中可以看到,在恢复调整阶段联合发文的政策数量占比为43.8%,共有26个部门参与。该阶段各发文部门联系较少,联合发文尚未成为主流趋势,合作模式较为简单,网络密度较小,而网络中心势相对较高,说明网络存在向某主体权利集中的趋势。因此,网络呈现为中心—边缘型构型。

从图4可以发现,深入改革阶段联合发文的政策数量占比为16.7%,在联合发文的7份政策中仅有1份是三部门联合发布,其余均为两部门联合发文,共有12个部门参与。由于参与联合发文的部门变少,且部门间合作次数减少,因此网络密度小,网络中心势为0.110,也相对较小,即网络中权利分布相对均匀,不存在权利集中的情况,并且网络中部门合作稀疏。因此,网络属于松散型网络构型。该阶段发文部门合作网络变稀疏原因是:①国务院机构变更[33-34],对相同或相近业务的部门进行了整合,同时裁减了一些专业管理部门,导致发文部门数量减少。②在该阶段的42份政策中,有23份均是由行政级别较高的中共中央、国务院及全国人大常委会发布,这类行政级别高的部门多倾向于独立颁布政策,参与联合发文的情况较少,这也反映出国家对科技人才工作的重视。

图4 深入改革阶段 (1985—1994年)发文部门合作网络

由图5可知,积极推进阶段联合发文的政策数量占比为46.58%,共有32个部门参与。在联合发布的34份科技人才政策中,有15份政策为三部门及以上联合发文。由此可见同一份政策联合发文的主体越来越多样化,并且部门之间的合作次数增加,网络中节点之间的连线更加密集且线条变粗,说明网络中部门合作更加紧密且存在向某个主体权力集中的趋势,呈现为协调型网络构型。

图5 积极推进阶段 (1995—2002年)发文部门合作网络

从图6可以看到,战略发展阶段联合发文的政策数量占比为49.12%,参与联合发文的部门数量显著增加,共有63个部门参与。网络中节点数量增加,网络密度变高,为0.269,但网络中心势仅为0.100,即网络内部联系紧密且没有向某主体权利集中的趋势,为分散—耦合型网络构型。

图6 战略发展阶段 (2003—2011年)发文部门合作网络

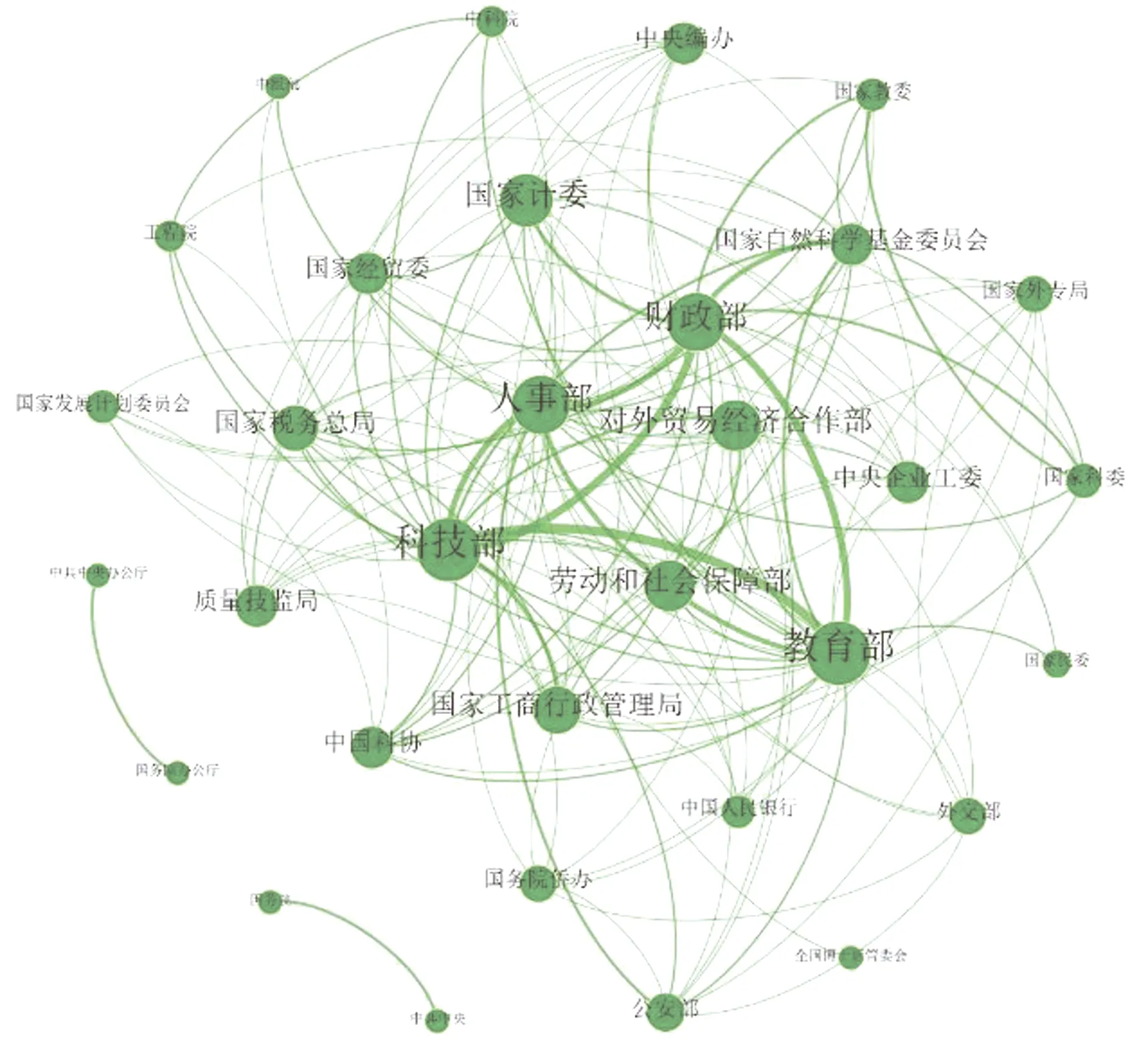

从图7中可以发现,创新发展阶段联合发文的政策数量占比46.6%,共有77个部门参与,在5个阶段中参与部门数量最多。该阶段合作网络密度高达0.417,网络中心势小,仅为0.085。因此,合作网络为分散—耦合型构型。在该网络中部门之间的联系比较密切,且没有权力集中的情况。

图7 创新发展阶段 (2012—2021年)发文部门合作网络

为进一步了解科技人才政策合作网络结构,本文测度了各阶段的合作网络指标,结果见表2。其中,网络规模是参与联合发文的部门数量,网络关系数是联合发文的政策数量,网络联结频次是部门之间联合发文的总次数,网络中心势衡量网络是否有向某个主体权力集中的趋势,网络密度表示网络中主体间合作的紧密程度,网络构型是根据中心势和密度分类得到的。

表2 科技人才政策各阶段部门合作网络指标

从5个阶段的网络结构演变可以看出,科技人才政策合作网络规模总体上呈现不断增大的趋势,参与联合发文的部门增多,从最初的26个增加到77个部门。网络关系数和网络联结频次近年来出现明显增长,在创新发展阶段网络联结频次高达2250,体现了部门间的合作越来越频繁。网络构型经历了 “中心—边缘型—松散型—协调型—分散—耦合型—分散—耦合型”的演变,最初权利相对集中,科技人才政策的发文部门存在中心边缘结构。而随着时间的推移,科技人才政策发文的参与部门越来越多样化,部门间合作不断紧密,权利在不同部门间的分布变得更加均匀,网络结构更加均衡,更大程度上发挥了各部门在科技人才政策制定过程中的作用。

2.3 文种维度

政策文种一定程度上体现了政策效力[6],通过文种维度的分析可以揭示科技人才政策的权威程度和实施力度。中国科技人才政策涉及的文种类型丰富,主要分为通知、意见、办法、法律等12种类型,各个阶段政策文种分布情况见表3。其中,以通知、意见类型为主,二者占比高达65.7%。从发展阶段看,除了意见持续增长以外,其他类型的文种分布均存在一定的波动,从积极推进阶段开始,出现了很多新的文种,如方案、规划等,科技人才政策的文种类型得到进一步丰富。从政策文种的特征看,我国出台的科技人才政策偏向规范性和指导性较强的通知、意见、规划等文种,而侧重于约束性和实践性的办法、方案等文种占比较少。

表3 1978—2021年不同阶段政策文种分布

2.4 类别维度

本文根据科技部人才中心政策研究小组对科技人才政策类别的划分[17],依据科技人才工作内容和政策功能将政策类别分为人才发现与遴选、教育与培养、使用与集聚、激励与引导、开放与合作、学风与文化、机构与平台、管理与服务、战略与规划、人才安全10个类别。如果同一政策文本涉及多个政策类别,则根据政策类别分别计算频次。

如图8所示,自1978年以来,中国科技人才政策涉及到科技人才发展的各个方面,以使用与集聚、激励与引导为主,占比高达40.4%;科技人才相关的战略规划较少,占2.99%;涉及到人才安全的科技人才政策最少,仅占0.75%,且并没有专门针对人才安全的政策,在638份政策中只有8份在其中的条款中涉及维护科技人才安全。这10个类别的政策数量从整体趋势看均呈现增长趋势,其中教育与培养、激励与引导、开放与合作、学风与文化、机构与平台、机构与平台这6个类别的政策数量持续增长,人才使用与集聚和激励与引导在各个阶段占比都较高,由此可见科技人才的使用和激励是政策的持续关注点。

2.5 工具维度

政策工具即政府通过影响政策领域实现政策目标所采用的具体手段或方式[35],通过工具维度的分析可以观测到政策工具结构分布情况。根据Rothwell等[36]对创新政策的分类,并结合科技部人才中心政策研究小组的划分,本文将政策工具分为供给面、需求面、环境面3类。其中,供给面政策工具通过科技人才评价、培养、激励、管理和引进等方面来推动科技人才队伍的建设;需求面政策工具包括科技创新规划、科技事业发展、产业发展和科技体制改革,起到拉动科技人才发展的作用;环境面政策工具间接影响科技人才发展,通过科技人才规划、公共服务、人力资源市场、监督约束和创新主体改革与评估等方面为科技人才营造良好的成长环境。

本文对收集到的科技人才政策进行政策内容编码,编码方式为 “政策编号-条款编号”,如果某政策条款中使用了多种政策工具,则对其重复编码,最终得到2006个编码单元。通过对编码结果进行统计分析来进一步了解政策工具使用情况,可以看出,供给面政策工具占比最高,最初占比高达82.8%。随着科技人才政策不断调整发展,其占比呈现下降趋势,但在创新发展阶段的政策条款中,仍有将近一半的条款使用了供给面政策工具。需求面政策工具最初的使用频率最少,但其占比持续上升,成为第二大常用的政策工具。环境面政策工具的使用相对稳定,其所占比例虽然不断波动,但总体呈现上升趋势,在战略发展和创新发展阶段占比稳定在20%左右。

由图9可以看出,在供给面政策工具中,科技人才培养和激励使用最多,在各个阶段都被频繁使用。在科技人才培养中教育和培训并重,科技人才激励中的收入分配、成果转化激励、奖励等三方面的政策举措相对均衡。科技人才评价在战略发展和创新发展阶段的使用频次明显增长,特别是自党的十八大以来增长比较明显,政策内容着重聚焦于科技人才的职称评审、绩效考核评价等。科技人才引进使用相对较少,但总体上呈现上升趋势,说明人才引进服务在不断完善。在战略发展和创新发展阶段形成了以科技人才评价、培养和激励为主导的供给面政策工具分布。

图9 不同阶段政策工具二级分类使用情况

在需求面政策工具中,产业发展的使用频次最高,占比高达56%,并且在不同阶段发展过程中持续增长。在产业发展中重点关注创业支持与服务,也有一部分政策使用税收优惠来鼓励科技人才创新创业。科技体制改革在战略发展和创新发展阶段的使用频次明显增长,成为创新发展阶段需求面政策工具的重要组成部分。对于科技创新规划政策工具的使用呈现上升趋势,但总体使用频次仍然较少。

在环境面政策工具中,以公共服务为主,占比为45.54%,从积极推进阶段开始使用频次均高于其他政策工具二级分类,科技人才公共服务的政策体系在战略发展阶段实现逐步完善,成为环境面政策工具的主要构成部分,其中科技资源共享和科技人才信息服务的使用情况相对均衡。自1985年以来,创新主体改革与评估的使用频次开始增多并保持相对稳定。监督约束类政策工具在战略发展阶段得到广泛使用,并在创新发展阶段成为主要的环境面政策工具。科技人才规划的使用随着阶段发展持续增长,自党的十八大以来其使用频次涨幅明显。

2.6 主题维度

为了进一步深入研究政策内容,本文基于主题维度对科技人才政策的主题词展开分析,以挖掘政策内容,探究政策主题演变特征。采用结巴分词对政策文本进行分词,并运用TextRank方法从每篇政策中提取核心关键词,作为该篇政策的主题词。TextRank方法是一种基于图的关键词抽取算法[37],运用PageRank的思想对文本中的词项进行重要性排序,利用共现关系通过算法迭代抽取关键词。将高频政策主题词导入网络分析软件Gephi,基于主题词共现进行聚类分析,各阶段主题词聚类的结果如图10~图14所示。

图10 恢复调整阶段 (1978—1984年)主题聚类

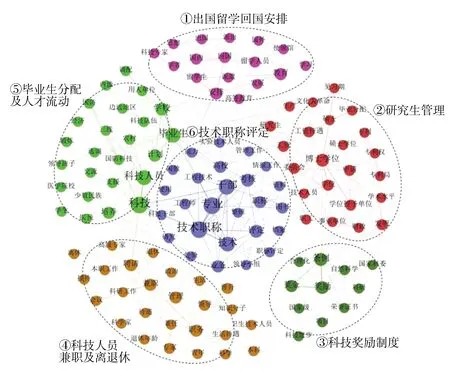

从图10可以看出,恢复调整阶段政策着力点在于与科技人才个体发展密切相关的人事管理制度,恢复高考及研究生制度,启动留学生制度,规范人员兼职和离退休年龄等管理安排,人才政策涉及的范畴相对较窄。这一阶段的政策主题包括:①出国留学及回国安排;②研究生管理;③科技奖励制度;④科技人员兼职及离退休;⑤毕业生分配及人才流动;⑥技术职称评定。

从图11可以看出,深入改革阶段的人才政策主要围绕科技体制改革展开,提升科研人员地位并提高待遇,启动科研机构改革,扩大机构自主权,放活放宽科技人才管理制度,实行聘用制等给科技人员 “松绑”,完善博士后、职业教育和继续教育等制度,科技人才管理思路和手段发生了转变,以更好地适应科技创新规律和人才市场规律。这一阶段政策主题主要包括:①科技人员工资待遇;②专业技术职务聘任制;③博士后制度;④职业教育与继续教育;⑤科研机构改革;⑥科技人员兼职及离退休。

图11 深入改革阶段 (1985—1994年)主题聚类

从图12的聚类结果可以发现,积极推进阶段的人才政策体现了 “科教兴国”战略的要求,主要着力点在于科技人才培养体系和激励机制不断完善,海外高层次人才引进力度不断加大,科技人才的科研平台不断搭建,科技人才队伍建设的相关政策不断完善。这一阶段政策主题主要包括:①职业教育;②科研平台建设;③项目及基金管理;④留学人员回国安排及海外高层次人才引进;⑤科技奖励制度、科技成果转化激励与知识产权保护;⑥科技人才培养规划。

图12 积极推进阶段 (1995—2002年)主题聚类

从图13可以看出,战略发展阶段的人才政策重点在于落实人才强国战略要求来构建科技人才政策框架,在人才激励、评价、流动、引进、管理等制度方面进行了积极探索实践,推动科技人才政策体系框架的初步形成。这一阶段政策主题主要包括:①博士后制度;②项目及基金管理、经费管理与知识产权保护;③留学人员回国安排及海外高层次人才引进;④科技人才培养规划;⑤科研诚信建设与科普;⑥事业单位改革;⑦股权激励与科研平台建设。

图13 战略发展阶段 (2003—2011年)主题聚类

由图14可以看出,创新发展阶段的科技人才政策主要是在原有科技人才政策体系框架的基础上进行深化完善,以激发科技人才活力为目标推进人才体制机制改革,强化补短板、填空白,着力点体现在建立以增加知识价值为导向的收入分配制度,构建以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系,改进完善中央财政科技计划项目和经费管理为科研人员减负,促进人才顺畅有序流动,推进科研自主权改革、提高人才服务资源供给水平等方面,为科技人才支撑科技创新发展营造了良好的政策环境。这一阶段的政策主题主要包括:①项目及基金管理与人才管理机制改革;②海外高层次人才引进;③科研诚信建设与科普;④高等教育;⑤职业技能培训与科技人才培养规划;⑥人才流动;⑦科研机构改革;⑧科技成果转化激励;⑨人才资源服务;⑩人才评价机制改革;创新创业支持。

图14 创新发展阶段 (2012—2021年)主题聚类

通过对上述不同阶段政策聚类主题进行梳理,将政策主题与政策类别相结合进而得到中国科技人才政策主题演变图,如图15所示。可以发现,在不同政策类别下,政策聚焦点有所不同,政策主题不断变迁。对于不同政策类别下的主题演变,采用不同的形状节点进行标识。从图15可以看出,自1978年以来,科技人才政策聚焦的主题逐渐丰富,从主题数量看,由恢复调整阶段的7个主题增加到创新发展阶段的14个主题;从政策类别下的主题演变可以看到,各个阶段的科技人才政策关注点有所不同,具体如下。

在人才发现与遴选方面,从技术职称评定到专业技术职务聘任制再到人才评价机制改革,科技人才评价制度自建立后不断向科学化、规范化、多样化发展,政策关注点突破了最初的职称评定,逐步转向实行分类评价、突出品德评价等更加科学合理的评价机制,评价 “指挥棒”的导向作用更加突出。

人才教育与培养在5个阶段持续受到关注。教育体系不断完善,建立了博士后制度并积极发展职业教育、继续教育等,随着人才自主培养要求的提出,高等教育也成为近年关注的热点,同时,通过推行终身职业技能培训制度、开展企业新型学徒制等大力发展职业技能培训。此外,人才培养规划不断出台,目标人群更加细化,逐步形成了分层次、多渠道的人才培养体系。

人才使用与集聚一直是科技人才管理工作的重点。最初关注兼职与离退休以及毕业生工作分配的问题,以合理安排人才资源,解决改革开放初期人才紧缺的问题。此后,为鼓励科技人才积极开展科研工作,为科研人员松绑减负,国家出台一系列的项目及基金管理办法并进一步优化科技计划项目管理,规范经费使用。特别是十八大以来,在创新驱动发展战略的引导下,支持科技人才开展创新创业活动,同时积极促进人才合理流动以引导科技人才服务企业、服务基层等,促进区域协同发展。

人才激励与引导自改革开放以来持续受到关注,人才激励的方式逐渐完善。在建立起科技奖励制度后,开始关注科技人员的工资待遇问题,同时在科技成果转化和知识产权管理方面出台相关政策,激发科技人才参与科技创新活动的积极性,并且科技成果转化激励逐渐成为人才激励的重要组成部分。此后,开始实施股权激励,建立长期激励制度,进一步完善人才激励政策体系。

关于开放与合作,政策的关注点由最初的出国留学及回国安排转变为海外高层次人才引进。自改革开放以来,留学人员回国工作安排政策体系逐步完善,特别是 “人才强国”战略提出后,在鼓励留学人员为国服务的同时,重视引进国外智力,加大海外高层次人才引进力度成为关注热点。

学风与文化方面的政策发展较晚,但已逐步建立起一套完备的体系。由最初关注科学道德建设、处理科研不端行为扩展到优化学术环境、弘扬科学家精神、科技工作者道德自律等方面;科普工作也得到快速发展,从科普基础设施、科普宣传、科普信息化等方面加强科普能力建设,科研诚信和科普建设成为学风与文化发展的两大核心。

机构与平台类别下的政策主题围绕着机构改革和平台建设演进。科研机构改革作为政策聚焦点持续受到关注,从推进科研机构人事制度、管理体制改革到扩大科研机构自主权等一系列改革举措陆续出台。与此同时,科研平台的类型日益丰富,不同类型的平台不断建设和发展。

关于管理与服务,该政策类别下的关注热点较少,主要是由于人才管理与服务相关内容大多以条款形式出现在综合类政策中,很少有专门的政策出台。人才资源服务、人才管理体制改革在创新发展阶段成为关注热点。在人才资源服务方面,积极培育人力资源市场,构建开放的人才市场体系,鼓励人力资源服务业发展并提高服务质量;在人才管理体制改革方面,通过推动人才管理部门简政放权、落实用人主体自主权、加强人才管理法制建设等来健全科技人才管理服务体系。

政策类别中的人才安全、战略与规划在聚类主题中均未得到体现。由于人才安全方面的政策数量极少,并且缺少专门性的政策,数量过少不足以形成主题。而政策类别中的战略与规划,以综合性政策为主,其中的主题囊括了人才发展的各个阶段,包括发现与遴选、教育与培养等,因此战略与规划的主题大多蕴含在其他的政策类别中,聚类主题中没有单独出现战略与规划主题。

3 结论

(1)从时间维度看,科技人才政策发布数量总体上呈现增长态势。恢复调整和深入改革阶段政策发文数量较少,但在2002年 “人才强国战略”提出后,政策数量出现明显增长,科技人才政策总量的近80%都是在战略发展和创新发展阶段发布的。从主体维度看,政策发文部门从以科技部为主发展为联合发文,部门合作网络逐渐向 “分散—耦合型”构型演进,部门间合作更加紧密,跨部门协作制定人才政策成为主要工作机制。

(2)从科技人才政策类别看,10个类别的政策数量都呈现增长趋势。其中,人才使用与集聚、激励与引导在各个阶段占比都较高,说明加大科技人才的使用与集聚、激励与引导成为科技人才政策的持续关注点。但针对战略与规划的政策数量较少,对科技人才安全的关注不足。从政策文种类型看,我国出台的科技人才政策偏向规范性和指导性较强的通知、意见、规划等文种,改革举措侧重在宏观指导和明确方向,而侧重于约束性和实践性的办法、方案等文种占比较少,使得一些改革举措需要用人单位结合自身情况加以落实,某种程度上造成了改革举措落实不到位、落实程度不一致的问题。其中,人才评价改革政策是比较典型的例子。因此,未来还需要在推动科技人才政策落实 “最后一公里”和政策落实监督评估等方面加大力度。

(3)科技人才政策工具从重视科技人才队伍建设,逐步扩展为重视服务于经济社会发展和重视营造良好的人才成长生态环境。供给面政策工具在5个阶段一直占据主导地位,逐步形成以科技人才评价、培养、激励为主的布局,政策导向从 “优惠激励”开始转向人才主体内生动力的激发。需求面和环境面工具前期使用不足,但总体上呈现上升趋势。需求面政策工具重点关注产业发展与科技体制改革,但科技创新规划关注较少。环境面工具中以公共服务、创新主体改革与评估为主,监督约束在战略发展和创新发展两个阶段也被频繁使用,但人力资源市场建设未得到充分关注。因此,未来政策工具需要加大需求面和环境面政策的供给,通过促进科技人才服务国家战略需求和经济社会发展,促进人才个人价值、社会价值的有机统一。同时,更加注重人才成长的生态系统建设,营造良好的人才成长生态环境。

(4)从各个阶段的政策主题演变看,政策主题数量在各个阶段持续增长,政策关注点从科技人才的地位和物质待遇,到解决以人为核心的机构人事管理改革、创新创业和科研生态环境构建的问题,政策主题也从职称、毕业生分配、出国留学、兼职离退休等针对科研人员个体的规范性政策,扩大到机构改革、项目管理改革、创新创业服务等与机构、资源、经济社会发展相关的宏观引导性政策。但是,与人才安全相关的政策发展相对较晚且主题数量较少,还有待后续发展丰富。