2型糖尿病微血管病变的相关指标分析

李燕菲

(鹤山市人民医院检验科,广东 鹤山 529700)

糖尿病是世界三大疾病之一,同时也是继肿瘤疾病和心血管疾病第一、第二位发病率之后第三位高发病率的慢性疾病,并且为不可治愈疾病,对于人们的健康以及生命有着较为严重的威胁[1]。糖尿病患者因为在发病的时候其血糖长期居高不下,所以很容易导致机体中其他组织器官受到影响且出现异常,并引发一系列并发症。糖尿病并发症中微血管病变最为常见,微血管的功能结构在患者高血糖环境中发生改变,临床表现为糖尿病视网膜病变、糖尿病肾病等。糖尿病和糖尿病肾病的发病机制尚未明确[2]。此外,也有试验表现该种病症是慢性的炎性反应,急性时相反应蛋白要更高[3-4]。本研究选取2018年2月至2019年2月于鹤山市人民医院检查的2型糖尿病患者,分析出现微血管病变的相关生化指标变化情况。

1 对象和方法

1.1 研究对象 纳入2018年2月至2019年2月于鹤山市人民医院检查的2型糖尿病患者。纳入标准:符合中华医学会糖尿病学分会《中国2型糖尿病防治指南》[5]中的2型糖尿病诊断标准,典型三多一少的临床症状——多饮、多食、多尿、体质量下降+空腹血糖≥7.0 mmol/L,餐后2 h或口服葡萄糖耐量试验2 h血糖≥11.1 mmol/L;患者在接受检查前3个月未接受过抗凝药物治疗;患者均无血栓、血液系统疾病史;患者无严重器官功能障碍;自愿参与本次研究,并签署知情同意书。本研究经鹤山市人民医院医学伦理委员会审批通过。

1.2 方法 根据是否有微血管病变分为两组,比较两组的血小板平均体积(mean platelet volume,MPV)、血小板分布宽度(platelet distribution width,PDW)、糖化血红蛋白(glycosylated hemoglobin,HbA1c)和超敏C反应蛋白(high sensitivity C-reactive protein,hs-CRP)水平。微血管病变定义为糖尿病所致视网膜病变、糖尿病性肾病、滋养神经的血管广泛硬化、心脏的微血管病变等。

受检人群采集晨起空腹状态时的静脉血约2 mL,然后进行EDTA-K抗凝,并且同时采集静脉血4 mL,在凝管中保存,最后通过全自动血细胞计数仪器检测样本中MPV水平,利用全自动血细胞分析一进行PDW检测,利用全自动糖化血红蛋白分析仪检测HbA1c,利用全自动生化仪检测hs-CRP。

1.3 统计学分析 应用SPSS 13.0软件进行数据分析。符合正态分布的计量资料用()表示,组间比较采用t检验。计数资料用构成比(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 共入组患有2型糖尿病的患者60例,其中男性28例、女性32例;年龄最小33岁、最大79岁,平均(55.30±3.25)岁;患病时间最短3年、最长8年,平均(6.30±1.20)年。出现微血管病变组40例,其中肾脏病变18例、视网膜病变10例、周围神经病变12例;无微血管病变组20例。

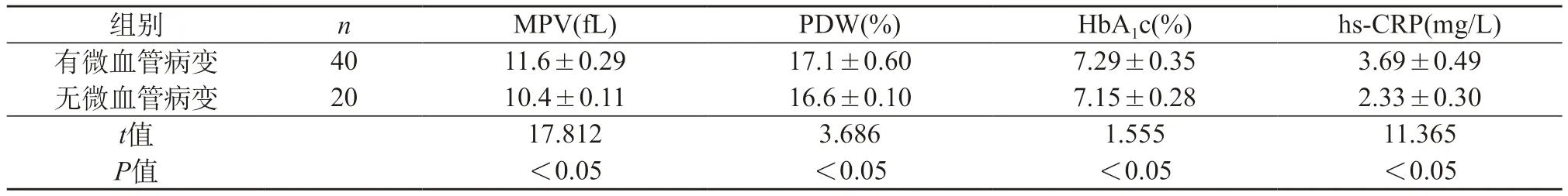

2.2 两组生化指标比较 糖尿病有微血管病变组患者的MPV、PDW、HbA1c、hs-CRP水平均高于无微血管病变组(均P<0.05)。见表1。

表1 糖尿病患者有无微血管病变的相关指标比较()

表1 糖尿病患者有无微血管病变的相关指标比较()

注:MPV:平均血小板体积;PDW:血小板分布宽度;HbAlc:糖化血红蛋白;hs-CRP:超敏C反应蛋白。

3 讨论

糖尿病是一种全球范围内具有高发生率的慢性疾病,其出现与人们的生活、饮食方面改变,以及人口老龄化有诸多联系,导致患病的基数越来越大[6]。糖尿病以老年人最为常见,属于一种多发性的慢性代谢性疾病,在临床治疗的时候实施血糖控制是关键。同时,如果没有引起重视,未能对血糖水平做出有效的控制,那么很容易在患者高血糖状态下引发一系列更为严重的心脑血管疾病,严重的话可能威胁到患者的生命安全[7]。糖尿病出现后最关键的一个表现就是血糖持续性升高,这是因为患者机体中胰岛素的分泌出现异常,或者是因为该物质的生物作用遭受损害所致,部分情况下,也有可能兼具上述两种情况。引发糖尿病最为关键的因素在于遗传因素以及环境因素,该病常见临床表现为“三多一少”、肥胖、乏力等[8]。

绝大多数糖尿病患者均为2型糖尿病患者,数据调查显示,在糖尿病患者中,2型糖尿病肥胖患者的比例高达90.56%以上,且发病人群主要以中老年为主,2型糖尿病的发病因素复杂多样,其中肥胖、运动过少等为最主要的病因,若为对血糖进行及时的控制,随着病情的发展,不仅影响到患者的生活质量,还会对患者的组织器官造成不可逆的损害[9]。2型糖尿病患者通常合并有高血压、血脂异常、动脉硬化等多种疾病。该病发病较为隐蔽,发病之初并无明显症状,仅伴有轻微的乏力、口渴等,故而多数患者难以自察,往往是进行体检或是其他疾病检测时,才发现患有此病。2型糖尿病患者不同于1型糖尿病患者,其体内产生胰岛素的功能尚未完全丧失,不乏有患者体内胰岛素产生较之常人无异。他们之所以发生糖尿病,主要在于胰岛素作用远不及常人。对于2型糖尿病患者而言,其生活方式的变化通常是引发患者病情所不可忽视的因素。高热量或是不合理的饮食容易增加患者体质量,并导致胰岛素抗性增加,进而引发糖尿病的发生。2型糖尿病的致病因素中遗传、年龄等因素是无法控制的,为了降低糖尿病发生的可能,则只能从环境因素着手[10]。

糖尿病患者由于长期处于高血糖状态,会对其各类组织、器官造成损害,影响较为突出的组织器官包括眼、肾、心脏、血管以及神经等,随着患者病情的加剧,会出现多种并发症,其中临床较为常见的为慢性微血管病变,以微血管基底膜增厚为主要特征。既往研究结果显示,糖尿病可引起血小板损伤与功能改变,因此对于糖尿病患者而言,血小板较健康人的低一些,说明有血小板消耗。但是糖尿病微血管病变患者血小板会相对单纯糖尿病患者的指标水平更高一些,主要是因为随着病情的加重,血小板数量代偿性增加。血管内皮细胞受损及血小板功能亢进在微血管病变中起到至关重要的作用[11]。在健康机体内血小板会在血管中的运行随意一些,呈现出分散状,而血管内皮细胞出现异常后就会致使血小板的活化功能有所变化。对于血小板的来源,是骨髓中的巨核细胞生成,因此通过血小板的数量、体积等信息是可以判断聚合细胞代谢情况,另外还能反应血小板的代谢活性和年龄,如体积大的血小板则属于年轻的血小板,其代谢也较为活跃[12]。早期有效的确诊是各类治疗疾病的关键所在,但大部分患者普遍缺乏定期临床检验意识,缺乏对微血管病变的正确认知。因此,常出现诊断不及时的现象,导致患者错过了最佳的治疗时机。

在本研究期间,可以看出患有2型糖尿病的这类患者微血管病变后MPV水平要比那些没有微血管病变的更高(P<0.05)。说明血小板的活化程度与糖尿病患者微血管病变有促进关系。PDW是反应血小板活跃及消耗的指标,能够反应血小板的情况,包括数量、动态等信息。在血小板的释放、黏附,还有聚集这个阶段中,都是需要有血小板糖膜蛋白参与的。本研究显示,2型糖尿病有微血管病变患者高于无微血管病变患者。可能与2型糖尿病患者体内MPV与PDW水平呈正相关性有关,说明对患者进行两种指标的检测能够反应体内血小板更多的信息[13-14]。HbA1c作为机体血液运行期间红细胞血红蛋白和血糖的产物,不仅能够准确反应过去3个月患者血糖控制水平,同时也因为该物质与人体内部蛋白糖基化程度较为相近,可将患者的血管损伤情况呈现出来。本研究显示,在患有2型糖尿病的患者中,微血管出现病变的患者该物质水平值比未发生病变的水平值高出许多,是有较大差距的。hs-CRP作为急性时相反应蛋白,是在肝脏中形成,会加入到机体各处的炎性反应中,所以能够反应局部或全身炎性情况,同时该种物质也是临床上用以测定达炎症严重程度的关键标志物之一。除此以外,随着当前医学技术水平的不断升高,临床研究人员对该物质的研究也在不断扩宽,近几年研究较多的就是其作为重要炎性因子与代谢类疾病之间的关系[15-16]。本次的研究中,有微血管病变相较于无微血管病变的患者hs-CRP水平更高,差异有统计学意义。血小板的活化,还有各类炎性因子都是导致患有糖尿病患者病情发展期间诱发微血管病变的关键,同时也是疾病发展、治疗预后的关键检测指标。究其原因,主要是因为糖尿病患者在出现微血管病变之后,机体中的血小板会被活化,这样就会加快炎症的出现,长此以往就会加重对巨噬细胞的刺激,使得大量的血栓前组织因子形成,恶性循环中加重病情,血管内皮细胞功能异常表现再度加重,最终导致微血管病变出现并且病情越发严重[17-18]。

综上所述,糖尿病有微血管病变的患者MPV、PDW、HbA1c、hs-CRP水平均高于无微血管病变患者。不过,本次研究受限于样本数量,在研究过程之中也未能彻底排除外界因素的干扰,故而所得数据可能存在一定的偏差,需待日后扩大样本容量,排除干扰因素,对本次研究所得结论予以进一步验证分析。