顶进框架桥铁路线路架空加固设计

李春填 LI Chun-tian

(中铁第四勘察设计院集团有限公司厦门分院,厦门 361010)

0 引言

顶进框架桥下穿既有铁路运营线可在不中断铁路运行的条件下实现道路与铁路分离立交。框架桥建成通车后对既有铁路线路运营干扰小,因此被广泛应用于既有铁路平交道口改造或者新建公路、市政道路下穿既有铁路。在顶进框架桥施工中,对既有铁路线路进行架空加固是确保行车及施工安全的首要条件。选用线路架空加固方案既要保证对铁路运营干扰较小,又能保证铁路运输安全,同时施工又简单便捷。顶进框架桥铁路线路架空加固方案应根据框架桥结构尺寸、场地地质条件、框架桥顶覆土厚度、施工期间地下水位变化情况等综合确定。本文针对铁路大型货场内下穿直线铁路专用线及半径200m 的曲线铁路专用线分别采用低高度施工便梁和纵横抬梁进行线路加固和计算分析。

1 工程概况

现状前场二路与货场内两条专用线铁路平面交叉,南线与前场二路交叉桩号为K0+323.0,斜交角度为90°,北线与前场二路交叉桩号为K0+409.5,斜交角度为85°。货场内南北两条既有铁路线间距86m,均为有缝单线铁路,P50 钢轨,轨枕为钢筋混凝土枕。现状平交道口设置P50橡胶道口板以保证货场内现状前场二路通行。本项目新建市政道路穿越货场,既满足社会车辆对货场铁路运营影响小,又有较高的通行效率。本项目拟新建下穿通道下穿既有大型货场,设置顶进框架桥穿越既有货场铁路,实现主干路与货场立体分离,互不干扰。

本项目顶进框架桥建筑限界考虑单向三车道及两侧侧向宽度、检修通道,确定下穿通道标准段净宽13.2m,顶进框架结构高度6.8m。受钢便梁跨度限制,南侧货场轨道顶进框架桥采用双孔分离钢筋砼结构断面,顶板厚1.0m,底板厚1.1m,侧墙厚0.9m,框架内结构净高6.8m。北侧货场轨道因铁路线路半径为200m<400m,不具备低高度施工便梁架设条件,需采用纵横抬梁加固线路,顶进框架桥采用双孔连续钢筋砼结构断面,顶板厚1.0m,底板厚1.1m,侧墙厚0.9m,中墙厚0.8m,框架内结构净高6.8m。框架均采用C40 防水砼现浇,抗渗等级P8。顶进框架桥顶板顶与轨底净距按1.5m 控制。

2 线路加固设计方案

框架桥顶进设计的关键是确定铁路线路加固方案以保障既有铁路线路的稳固,确保铁路安全运营,万无一失。顶进框架桥应根据线路、行车、地质和地下水情况并结合框架桥结构尺寸大小、覆土厚薄等综合考虑,确定恰当的线路加固形式,以保证顶进时的行车安全。低高度施工便梁法和纵挑横抬法是顶进框架桥既有线路加固常用的方法[1],这两种线路加固方法特别适用于框架桥顶板以上覆土很薄的大跨度框架桥。常规的D 型施工便梁适用于曲线半径大于等于400m 且跨径小于16m 的分离式框架桥的加固。而纵挑横抬加固法可适用于多跨连续式框架桥及小曲率半径框架桥。结合本项目两条专用线铁路的特点,因地制宜地设计顶进框架桥穿越铁路,选取合理可行的线路加固方案。

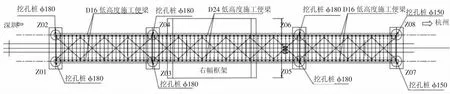

2.1 南侧顶进框架桥线路加固方案

本项目穿越南侧货场铁路专用线处,铁路路线平面位于直线段,具备D 型低高度便梁架设条件。该顶进框架桥左侧距离现状信号设备及道岔转辙机较近,其中,左幅框架侧墙边缘距信号设备净距为12.7m,距岔尖净距16.9m,距道岔转辙机净距18m。线路加固拟优先采用D16、D24型施工钢便梁,钢便梁支墩采用钢筋混凝土盖梁下设人工挖孔桩。根据工电桥房函[2020]48 号文第一条第8 款规定:框构顶进线路架空长度不应小于轨底至框构底板底面高度的2 倍+框架桥全长+5m。右幅框架顶进采用D16+D24+D16 钢便梁加固线路,架空长度(16+24+16)=56m>(2×9.7+15+5)=39.4m,南线右幅框架顶进线路加固详见图1。左幅框架顶进若采用D16+D24 钢便梁加固线路,则线路加固范围进入道岔岔尖,因道岔区轨道结构及设备复杂,对变形要求较高。因此拟采用D24 钢便梁结合铁路路基注浆加固及纵横抬梁进行线路加固,南侧左幅框架顶进线路加固详见图2。

图1 南线右幅框架顶进线路加固图

图2 南线左幅框架顶进线路加固图

2.2 北侧顶进框架桥线路加固方案

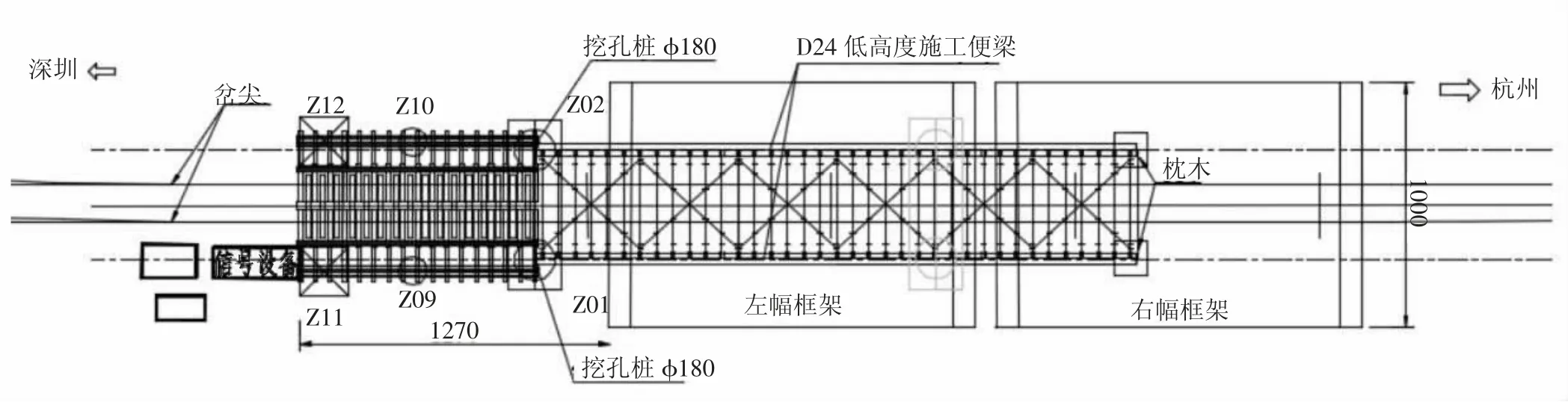

本项目下穿框架桥穿越北侧货场铁路专用线处,铁路路线平面位于曲线段,曲线半径为200m。D 型钢便梁加固法适用于曲线半径≥400m 的单线或多线铁路,本条铁路线受平面线型限制,便梁加固法已不适用,因此考虑采用纵横抬梁结合3-5-3 扣轨进行线路加固。为保证纵横抬梁加固体系的可靠稳定,加固前预先对铁路路基进行注浆加固,以增强路基体粘结性,改善路基土质性状。支墩采用1.5m 人工挖孔桩,抗横移桩采用1.25m 人工挖孔桩。纵挑梁由三根I56b 工字钢联结成一束,单层布置,单束采用A22 圆钢U 型扣扣成整体[2]。横抬梁采用9m、12m 的I56b工字钢,相邻横抬梁中心间距按1m 布置,横抬梁与纵挑梁及砼枕采用A22 圆钢U 型扣扣成整体,所有横抬梁与钢轨间设置绝缘垫形成可靠绝缘,防止轨道电路短路而引起对信号的干扰[3]。框架顶进采用纵横抬梁加固长度58.61m>(2×9.7+29+5)=53.4m,满足工电桥房函[2020]48 号文第一条第8 款规定:框构顶进线路架空长度不应小于轨底至框构底板底面高度的2 倍+框架桥全长+5m 的规定。线路加固施工在线路封锁要点内完成。线路加固完成后能保证列车运行时速不大于45km/h,北线框架顶进线路加固如图3 所示。

图3 北线框架顶进线路加固平面图

3 线路加固设计分析

3.1 南侧顶进框架线路加固计算

南侧顶进框架采用铁路线路加固常用的D 型施工便梁具有运输和拆装方便的特点。D 型钢便梁被广泛应用于铁路线路加固中,工艺成熟,可靠度高。D 型钢便梁线路架空纵横梁的强度、挠度均能满足规范要求,本文不再赘述。因此,对于D 型钢便梁的线路加固计算关键在于便梁支墩的检算。针对本项目人工挖孔桩支墩,下面主要阐述其竖向承载力的验算过程。

本项目竖向荷载最不利工况为D24 型施工便梁及D16 型施工便梁均支承1.8m 人工挖孔桩支墩上。支墩所承受的竖向荷载主要有自钢便梁传递下来钢轨自重、系梁自重、D 型施工便梁自重、混凝土轨枕自重以及列车竖向静活载(中-活载)[4]。钢便梁桩基竖向荷载按照简支梁计算,采用影响线加载进行叠加,计算所得钢便梁人工挖孔桩支墩最大竖向荷载为1730.9kN。根据《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093-2017 第6.2.2-2 条,支墩容许承载力为[P]=U∑fili+m0A[σ]=4313.4kN>1730.9kN,满足要求。

3.2 纵横抬梁计算分析

采用Midas Civil2020 计算软件,建立纵挑横抬梁空间有限元模型,分析纵横梁体系在包括轨道、枕木、扣件、扣轨梁等恒载及列车活载作用下的受力与变形状态。列车活载按照计入动力系数的“中-活载”考虑,动力系数根据《铁路桥涵设计基本规范》TB10091-2017 计算。纵横梁采用空间梁单元模拟,纵横梁连接采用弹性连接,位移协同,释放转角自由度。因顶进过程中路基存在沉降问题,计算模型中将横梁与路基的连接作为安全储备,忽略路基对横梁弹性支承的有利作用。横梁与支撑桩及抗横移桩之间按照固结考虑。纵横抬梁线路加固有限元计算模型详见图4。

图4 纵横抬梁线路加固有限元模型

3.2.1 纵横抬梁强度验算

横梁及纵梁均按照一个主平面内变形的纯弯构件,根据《铁路桥梁钢结构设计规范》TB10091-2017 第4.2.1-2、4.2.1-6 条进行构件强度验算。Q235 钢材容许应力分别为:容许弯曲应力[σW]=140MPa;容许剪应力[τ]=80MPa。因纵横抬梁为临时结构,根据《铁路桥梁钢结构设计规范》TB10091-2017 第3.2.8 条,考虑1.2 的容许应力提高系数后的容许弯曲应力、容许剪应力分别为:168MPa、96MPa。最不利工况下纵横梁计算结果如下:

纵梁强度验算:

横梁强度验算:

综上所述,纵横抬梁的弯曲应力及剪应力均满足规范要求。

3.2.2 纵横抬梁刚度验算

根据《普速铁路工务安全规则》铁总运[2014]272 号,附表3-3,梁体在静活载下的挠度不应大于跨度的1/400。本项目最不利工况下横梁最大挠度为8.04mm<5300/400=13.25mm,挠度计算满足规范要求。

3.2.3 支墩验算

根据有限元模型计算结果,本项目纵横抬梁人工挖孔桩支墩最大竖向荷载为711.8kN。根据《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093-2017 第6.2.2-2 条,支墩容许承载力为[P]=U∑fili+m0A[σ]=2400.3kN>711.8kN,满足要求。

4 结语

顶进框架桥施工时铁路线路加固需根据项目现场实际情况,合理选择安全可靠、方便施工的线路加固方案。本项目针对铁路线路的不同特点,对于铁路线路平面处于曲线段的顶进框架桥采用3-5-3 扣轨结合纵横抬梁加固方案;对于铁路线路平面处于直线段,且单侧临近信号设备及道岔转辙设备的顶进框架桥采用D 型施工便梁+纵横抬梁结合注浆加固方案,解决了顶进框架桥施工中线路架空加固的难题。本项目在保证铁路安全运营的前提下对铁路线路进行加固设计,为大跨度框架桥下穿既有铁路顶进的类似工程积累了经验。