单元教学视域下说理素养的涵育

□ 石修银

一、单元教学涵育说理素养的观点缘起

目前说理教学与学生的写作现状堪忧,涵育说理素养具有迫切性。因为说理教学没有较为系统的教材,作文也没有可操作的具有学理的评价标准,于是学生作文呈现三化:语言华丽散文化,思维跳跃凌乱碎片化,说理自说自话封闭化。这样的作文没有说理力量,这样训练出来的学生,在未来的生活工作中,无法清晰表达自己的思想,捍卫自己的权利,更影响自身在多元世界中的交流与发展。而没有具有学理的评价标准,也直接助长华丽文风,2023 年网传的高考“满分”作文可见一斑,其文《乘合作扁舟一叶,渡共赢玉鉴琼田》从三个分论点展开:①滴水入海免于干涸,合作共赢震古烁今;②集体的合作互利之于国家,诚若层层细壤之于泰山,不可释亦不可却。③百花齐放方显春意盎然,千帆竞发正显波澜壮阔。美美与共彰显大国风采。这样只是从个人、集体、国家三个层面浮浅单维度的平面说理,没有自己真实、深入的思考,文章没有说理张力与思想价值。这样的写作被打为最高分,折射教师写作素养的缺失,甚至未懂得说理的本质。

单元教学为涵育说理素养提供了有利条件。荣维东认为:“单元教学是有具体的核心素养目标,相对完整的教学内容、议题,具体活动方式的微课程设计和个性化的课程实施。”[1]高中教材编选了五个说理性文章单元,教师可在单元教学中,整理说理特征与方法,形成较为系统的说理理念。王本华评价2023年的高考命题,指出:“总体来说,高考语文试题和教材的关联,显性部分让一线教师很高兴,但更要关注隐性的内容。教师只有吃透了,才知道教学往哪里走,该怎样引导学生。”[2]很多教师没有关注教材单元组合潜隐的说理理念,这样罔顾文体意识与写作价值,也就弱化教材价值,影响说理素养的涵育。可见,在单元视域下涵育说理素养,具有现实性与迫切性。

二、单元教学视域,实现三种说理素养的涵育

詹姆士·A·霍金和安德森·W·哈特对议论文(亦称说理文)的界定:“议论文是以逻辑为基石,以证据为结构,以说服读者接受观点或支持行动或者两者有之的写作意图的文章。”[3]欧盟对“素养”这样界定:“素养是适用于特定情境的知识、技能与态度的综合体。”[4]从上面关于说理文的界定可知,“以逻辑为基石”,这就要求说理需要逻辑素养;以证据为结构,就要有对自己、他人的证据不断探讨,彰显说理的严谨性,这就要有真诚对话的品质素养;以说服读者接受或支持行动或者两者有之的写作意图,就要促成读者同频共振的说理表达力,这就需要表达素养。下面以必修上第六单元为例,分析这三种说理素养的呈现。

1.逻辑素养:思维清晰与缜密

说理文的逻辑素养,首先表现为正确、合理思考的逻辑思维素养。这种素养具有对事物进行观察、比较、分析、综合、抽象、概括、判断、推理的能力。逻辑素养,首先表现是概念的清晰性。比如《拿来主义》,作者对“拿来”做了清晰定义:“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿。”其次表现是合理推理的思维缜密性,注重演绎、归纳、类比推理的合理。如《师说》:①古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。②生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?③是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。①从学习规律上指出教师的重要,②从个人学习体验中,指出学习需要从师的道理,据此有力推出结论③。

第三表现是思维清晰性。日本西村克己指出:“所谓逻辑思考力就是建立逻辑思维来对问题进行分析的能力。如果大脑中总是一片混乱,各种想法得不到整理,那么就不可能进行逻辑思考。”[5]思维清晰,说理表达体现缜密、流畅的思维链。比如《反对党八股》,作者阐释党八股,这八种表现,没有重叠交织,折射出思维的清晰。又如《师说》:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”,可是“师道之不存也久矣,欲人之无惑也难矣”,再说“圣人无常师”,因为“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”。从这个曲线思路的论证中可见思维流畅的渐次推进,折射思维的逻辑性。

2.品质素养:真诚对话交流

说理文,或阐释要求,或证明观点,或劝说他人,其实就是与人对话交流,这就需要具有良好的品质素养。这首先就需要有真诚人品,一是具有平等对话的意识,表现对人的尊重,不封闭地自说自话,而是与人真诚地对话。必修上册103 页“议论要有针对性”指出:“写议论文,还要有读者意识,这也是一种针对性。人们发表议论,都希望读者能理解自己的思想,接受自己的观点,因此,根据读者的情况选择内容、调整表达方法,就很有必要。”比如《反对党八股》,作者批评“空话连篇,言之无物”这第一条罪状,先是指出错误:又长又臭。然后分析人们这样写的原因,再接着写空话连篇在战争时期的危害。说理到此似乎就可结束了,但是作者还释解读者二个疑惑,一是“长而空不好,短而空就好吗?”二是“《资本论》不是很长吗?那又怎么办?”这就体现作者与听众真诚对话,折射出文明素养,让读者释解疑惑,而愉悦接受观点。

真诚的说理品质,另一表现是对证据的尊重:不主观臆测,不断章取义,不用道听途说的材料。美国学者傅丹灵认为:“我教过许多大陆来的学生,他们写文章,说话最大的特点就是不单刀直入,喜欢绕弯子,喜欢故意拔高,缺少具体的例子与实证。凭自己的感觉,一开口就是口气好大。”[6]可见,罔顾实证与实例的花拳绣腿,不是真诚说理的姿态。《反对党八股》,作者分析党八股的第一条罪状,就引用“去年六月二十二日,苏联进行那么大的反侵略战争,斯大林在七月三日发表一篇演说,还没有《解放日报》的一篇社论那么长”。作者点出具体时间,体现有据可查。这就体现了确证性与真诚品质。

3.表达素养:语言彰显张力

说理意在说服读者接受观点或支持行动或者两者有之。可见,说理性写作,除了具有真诚品质与逻辑思维外,还要有让读者听得懂、喜欢听的表达素养。

这就要求语言富有张力。这张力首先源自语言清晰:拒绝生僻字句与华丽辞藻,让读者准确读出语言传达的信息,直接感受思想与情感的冲击力。其次源自表达的艺术性,如《反对党八股》一段话:党八股的第四条罪状是:语言无味,像个瘪三。上海人叫小瘪三的那批角色,也很像我们的党八股,干瘪得很,样子十分难看。如果一篇文章,一个演说,颠来倒去,总是那几个名词,一套“学生腔”,没有一点生动活泼的语言,这岂不是语言无味,面目可憎,像个瘪三吗?一个人七岁入小学,十几岁入中学,二十多岁在大学毕业,没有和人民群众接触过,语言不丰富,单纯得很,那是难怪的。但我们是革命党,是为群众办事的,如果也不学群众的语言,那就办不好。作者用了两种手法,一是比喻描述,将语言干瘪的“学生腔”文章,比喻成上海滩上的瘪三,形象生动,让人感受“语言干瘪的可憎”;二是对比手法,将“没有和人民群众接触过”的学生与“为群众办事”的革命党对比,凸显“不学群众的语言”的危害。语言简短,却具有鞭策唤醒干部的力度,彰显表达的说理张力。

三、教学策略:实现三个阶段的行为转向

学生缺失说理素养,原因一是没有培育学生说理素养的系统课程,二是不关注说理性文本的写作价值。为此,教师当矫正阅读教学的目标设定、教学过程与课后训练方式。这就需在单元教学中实现三个阶段转向。

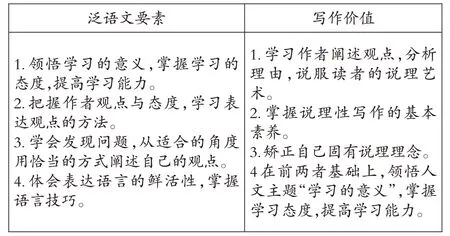

第一阶段,目标设定:从泛语文要素的学习转向写作价值的获取

目前单元教学目标以及单篇文章的教学目标,大多指向语文要素与人文主题。而对语言要素的关注,出现没有凸显某种语文要素的泛语文要素现象,更鲜有对写作要素与写作实践的关注。在文学阅读与写作、实用性阅读与交流、中国革命传统作品、中国现当代作家作品研习等任务群学习中,当审视文本特征,发掘作品的写作价值,实现从语文要素转向写作价值的获取,继而从语言建构与运用中,实现思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解的三个核心素养的涵育。这种转向,可从下图对比分析。

图1 泛语文要素与写作价值两种目标的对比

泛语文要素的教学目标,基本是参照教材的单元目标。教材上册第六单元目标没错,只是未凸显单元中说理性文本的特征,而过多的人文因素,又弱化了最主要的语文要素的分量。转向为写作价值的目标后,学生在学习说理的活动中,也体悟“学习态度”,实现人文主题的学习目的。“教育对待知识问题,不能仅仅具有‘科学立场’和对‘真’的把握,而应时刻关注知识对学生发展的价值,赋予知识以意义关怀,达成知识与人的生命相遇,让知识切实赋予人的生命以‘力量’。”[7]这样,引导学生获取写作价值,使其感受教材赋予生命的“力量”,与对自己未来发展的价值。

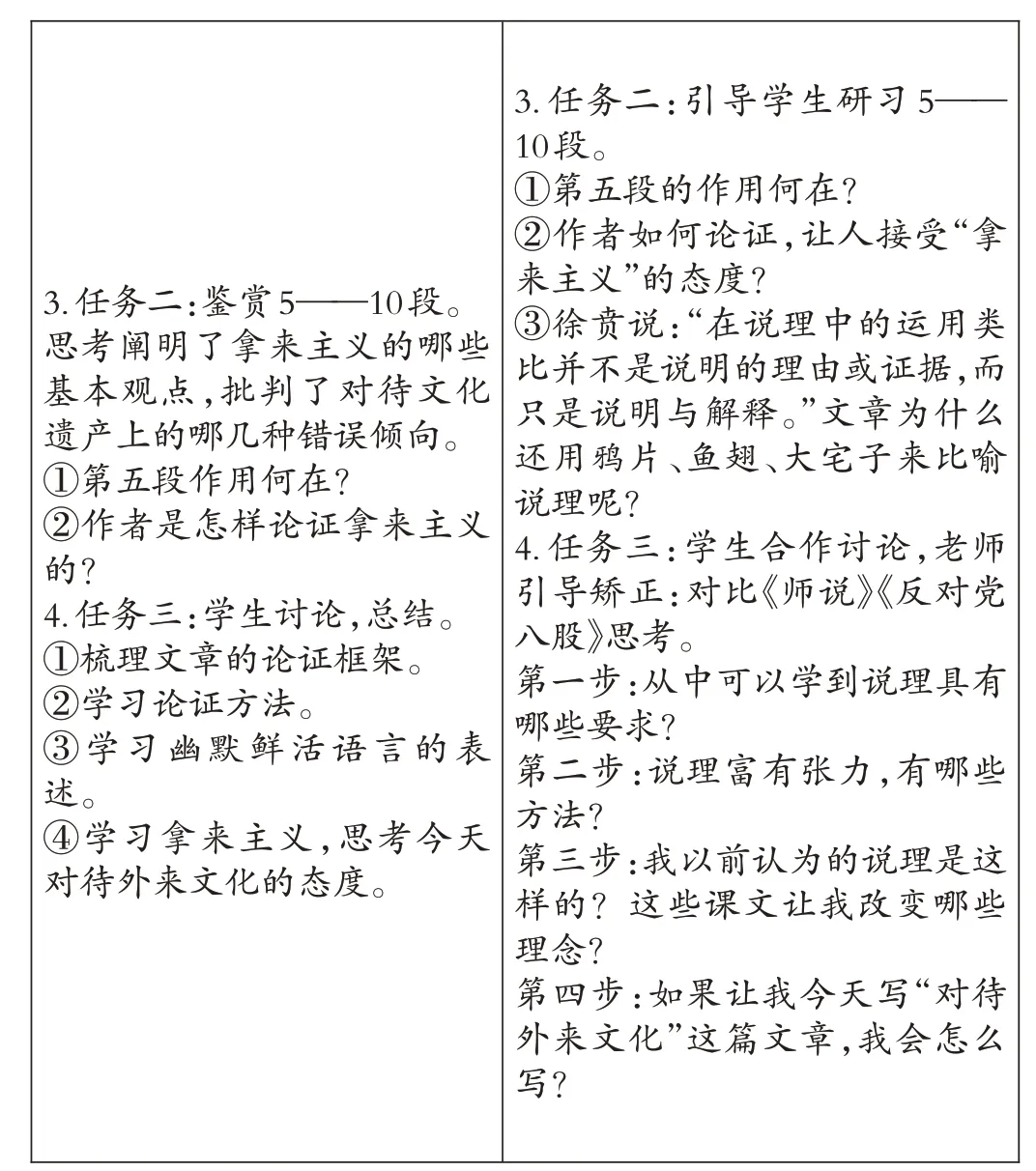

第二阶段,教学过程:从欣赏作品转向写作方法的学习

单元教学过程,需要依据微课程设计,结合具体的学情形成相对完整的课程,引导学生从欣赏作品转向领悟写作价值。这可见图2的比较。

图2 指向欣赏作品与指向写作价值的不同过程——以《拿来主义》为例

以欣赏作品为任务的教学过程,是以分析作品为教学内容,意在促使学生领悟思维、语言的张力,并学习拿来主义的人文主题,这些与学生说理性写作的学习需要关系不大。而以学习写作价值为任务的教学过程,则是以探究文章如何说服读者接受观点为出发点,欣赏并学习说服技巧;而联系前面三篇文章,让说理要求有较为系统的整合、建构,最后联系自己的写作体验,通过元认知反思与写作实践,实现深度学习;也因为与写作需要联系一起,激发阅读的内驱力。

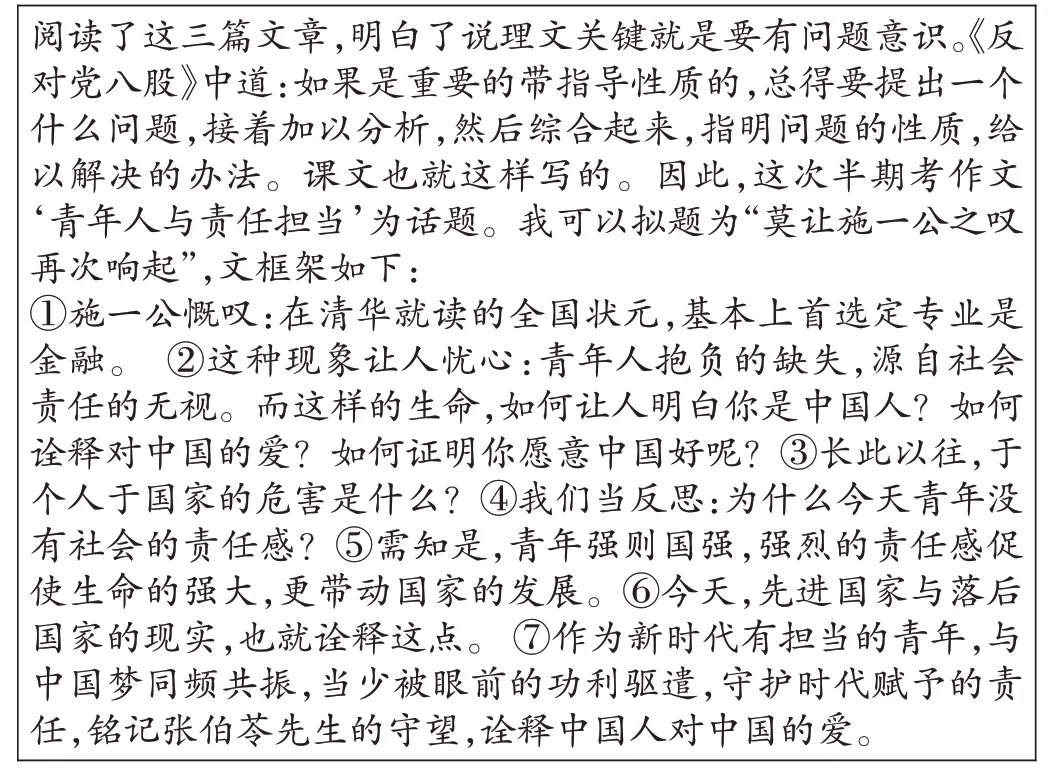

第三阶段,课后练习:从语文要素的领会转向说理理念的构建

当前教师的课后练习大多指向课文的理解,训练课文体现的语文要素。如果课后训练(见图3)指向说理理念的构建,则是指向凸显写作知识与应用的语文要素,指向涵育说理素养。

图3 语文要素领会与说理理念构建之比较——以《拿来主义》为例

“囿于课堂教学封闭系统的单要素改变,远离发展主体与现实世界之间丰富的价值关系和深刻的实践关系,割裂课堂与客观世界或现实世界的价值关联和活动关联,都难以从根本上提升课堂教学的发展性。”[8]上图这样以“语文要素的领会”为思考目的,割裂课堂与现实世界的价值关联和活动关联,无法实现文体视域的深度理解与写作理念涵育。而说理理念构建的训练指向,促使学生思考总结自己的说理理念,反思矫正以前的写作。如图4所示,这样密切了发展主体与现实世界之间价值关系和深刻的实践关系,实现了说理知识、理念等的深度构建。

图4 一学生的阅读感悟

四、回应教师关切的两个问题

学习必修第六单元,引导教学转向时,教师有两个问题。

第一,凸显语文教学写作价值的培育,会否弱化了对语文要素与人文要素的关注?

答案是否定的。按照王荣生老师的分类,课文分为定篇、例文、样本,用件,其中例文就是用来学习词法文法。这个单元的“学习任务”主要是学习说理,教材因此提出“说理要有针对性”的写作知识,可见编者是要求教师,引导学生学习“例文”以掌握与实践的说理理念。再说,写作价值也是语文要素的一个部分,这样凸显对某一语文要素的关注,本身也就是对某要素的深度分析与领悟。事实上,引导学生体会文章说理方法、语言时,也自然获得人文素养的浸染、涵育。

第二,说理素养的涵育,教材中哪些单元可以实践?

高中必修上下册,选修上中下三册中,说理文章有五个单元,其中选择性必修上第四单元“逻辑的力量”是知识单元。这四个文本单元中说理训练的侧重点各有不同:①必修上册第六单元侧重“有针对性地说理”;②必修下册第八单元,侧重“学会论证”;③选择性必修上册第一单元,侧重“学会审题与立意”;④选择性必修中册第一单元,侧重“学会理性思考”。遗憾的是,目前没有系统指导说理写作的教材,现有教材对说理理念、方法的描述也很模糊,案例也简单呈现,因此,老师也就要有厚实的说理素养,在阅读活动中和学生一起破译文本的说理密码,促成说理素养的涵育。

反思与期待:明代思想家王阳明提出:“知之真切笃实处即是行;行之明觉精察处即是知。”[9]阅读教学中,也就需要关注学生写作或言语表达的实践,根据学生需求,结合文体与学生认知特点,锚定文本的写作价值或思想价值或语言价值等,让学生将阅读过程与生活实践联系起来,演绎境脉化学习,实现思维的发展与深度阅读。