建构任务支架,推进小说复习

□ 刘宝侠

张志公先生说过:“阅读教学就是教师带着学生读进去,读出来。”[1]141所谓“读进去”就是读懂文本,“读出来”就是在理解的基础上进行各种语文活动,包括解题应试。教师如果能在高三的阅读教学中帮助学生建构起高效的复习任务支架,就能让学生在对文本解读的过程中搭建起自己的思维框架,让复习取得实效。

“支架教学”是源于维果茨基最近发展区理论的一种教学方式。教师首先围绕学习主题,按照儿童“最近发展区”理论的要求,对复杂的学习任务进行分解,搭建学习进阶的脚手架;再引导儿童进入一定的任务情境,让儿童独立探索和协作学习;最后是对学习的效果进行评价。值得注意的是,学习支架不仅是建立在一定的学习情境和学习任务之上的,还需要基于学生学习的真实需要,并在学生的最近发展区内。只有切实依照以上的需求和规律,教师精心设计的“支架”才能在课堂上发挥最大的作用。

小说复习中搭建“任务支架”,主要指在小说复习过程中,当学生在完成阅读任务遇到困难时,教师通过提供某种手段或者部分措施来引导、帮助和促进学生实现知识和能力建构,最终达到提分赋能、优化阅读习惯的目的。下面以“故事新编”类小说为例,阐述“支架”理论在小说复习过程中的具体运用。

一、找准切口,凝练支点

在小说复习中,如何让学生快速进入文本,一直是让一线教师头疼的问题。好的切口,可以帮助学生顺利进入文本情境。这样的切口往往指向这一类小说的核心问题或话题,我们把这个核心问题或话题定义为阅读的“支点”。布卢姆提出的“目标教学”理论强调以问导学,教师要善于在核心问题中提炼问题来启发学生思维,让学生从文本阅读中获得知识、技能和情思的提升。故而,在构建支架前,教师要对教学内容进行有效的梳理和统整,挖掘核心问题所在,提炼出切实可行的支点。如果教师提炼的支点问题针对性不强,在复习课上学生的交流就会浅尝辄止,无法深入。教师要“深入解读文本,在把握内容中明晰方向,在求同存异中选择话题,在思维碰撞中凝练话题,用话题引导对话过程”[2]。

在小说分类复习的过程中,每一类小说提炼出来的作为课堂对话、交流的核心内容的“支点”,都应是整合这一类小说的有效抓手,起到桥梁、纽带作用,是保障学生能顺利“走进”该类小说的绿色通道。“故事新编”类小说涉及到多个文本,选择一个恰当的切口,凝练出一个符合该类小说理解规律的“支点”,将各个文本整合、串联起来,充当学生搭建思维框架过程中最坚实的“地基”,是解读该类小说的关键。

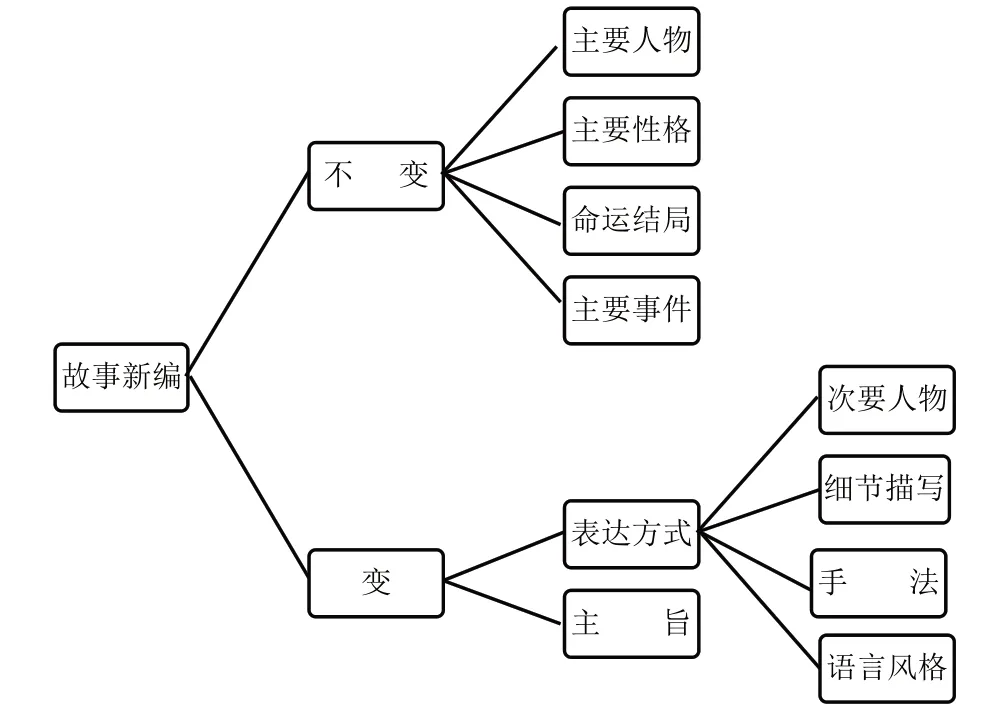

通过对《理水》《利剑》《江上》《昭关》等多篇故事新编类小说内容的整体梳理,可以选择“何谓‘故事新编’”这个话题作为引导学生走进文本的切口,让学生通过“故事”和“新编”展开讨论,分析新编后的小说与真正的历史相比,“变”的是什么,“不变”的又是什么,最终提炼出“变”与“不变”这个话题作为支架式阅读复习的支点,贯穿此类小说解读过程。在这个支点的引领下,学生带着问题,深入文本,思考并尝试解决问题,在自主复习的过程中,学生的阅读就有了明确的方向。

要注意的是,教师所凝练出的支点问题,必须是这一类文本的核心议题,“即将多文本串联在一起,具有讨论、议论与辩论之意且具备议论性、开放性特征的题目或话题”[3]。这在“故事新编”类小说中往往表现为这一类小说与真正的历史相比所呈现出的矛盾处或创新处。这样的支点能够激发学生的阅读积极性,能引领学生进入文本,打开想象和联想,让学生在“存异”的基础上得出有理有据的看法与观点,进而把握文本主旨内容,在读中增强问题意识,形成探究动机,在思辨中生成言语智慧。

二、以一带多,搭建框架

单篇小说由于篇幅较小,内容相对集中,复习过程中可以采用精读的方式,析词扣句,反复揣摩,在精读训练中掌握方法,提升能力。专项小说复习由于篇幅多,一般让学生自主阅读,教师较少干预,这容易造成阅读过程的粗糙和浅表化,教师更要从该类小说的内在特点出发提供针对性的指导。就具体实践而言,教师可以基于专项小说群文复习的特点,以一带多,在解读典型文本的过程中利用思维导图搭建起学生的思维框架,提升思维品质。

所谓“以一带多”,就是教师在阅读复习中带领学生重点精读该类小说中的某一篇,归纳出此类小说的解读技巧和解题规律,再让学生运用学到的方法自主演练其他篇目,这样既提高了复习效率,又培养了学生自己解决问题的能力。以一带多的阅读方式,符合高三课堂任务重、时间紧的教学实际,也切合学生学习的内在规律。“故事新编”类小说包括多篇小说,为了突出“以一带多”的“一”,教师可引导学生重点阅读《理水》,以《理水》为例,分析该类小说的特点。课堂上,学生可以抓住“变”与“不变”这个支点问题,进行深入探究,多方联动,求同比异,完成如下思维导图:

这个思维导图的形成过程其实就是学生搭建思维框架、完善知识体系的过程。在这个复习过程中,学生的阅读不再流于浅表,而是对文本有了属于自己的真正解读。在《理水》全方位解读剖析完成后,学生可以把刚学到的阅读方法进行迁移运用,当堂完成《昭关》的思维导图演练,课后再去解读其他同类文本,这就更好地实现了方法的迁移和内化,体验了阅读的过程。整个复习过程既突出了“故事新编”小说的共性,又照顾了每一文本独特的个性,既有“点”中的深度探究,又有“面”中的全面把握,更有对学生思维过程的关注和内化,实现了该类小说复习质态的跃升。

以一带多其实是归纳法的运用。当前的小说复习,通常是以演绎法来推进的。教师用事先得出的概括性的结论,牵着学生去寻找文本来印证答案。比如在讲解“从‘故事’与‘新编’的角度简析鲁迅小说《理水》的基本特征”这道题时,大部分教师是自己先看答案,在文本中圈出答案分布点,然后课上牵着学生带着答案到文本中去逆推,当所有预设到的“点”,由不同的学生补充完后,教师便认为完成了既定的教学任务。这样的复习课堂,缺少由不同的点到面的归纳的过程,学生的阅读行为只是一个印证答案的“点状”思维过程。归纳法阅读教学,可以训练学生借助思维导图进行科学归纳,通过整合不同的学习点,归纳出共性的规律,提升学生整体把握和梳理归纳的能力,形成真正属于自我的阅读能力。

三、链接补充,优化支架

对小说阅读复习来说,构建任务情境和搭建思维框架,一定程度上提高了学生完成任务的意愿并降低了复习难度。但是具体到某个任务,仍然存在知识或能力层面的“断裂”,即学生现有的知识储备和能力水平很难支持他完成所有任务,这就需要教师在实施支架式阅读复习过程中设计一些资源型的支撑来辅助学生突破任务中遇到的重点、难点。优化阅读任务的资源型支撑,即以任务特点和学生现有发展水平为依据,聚焦学生在任务学习不同阶段的难点问题,通过整合相关资源,让学生更好地完成学习任务。

通过对学生的课堂学习的问卷调查可知,几乎所有学生拿到陌生文本一开始最想知道的往往是作者的经历和创作背景。因此教师在小说复习中应尽可能给学生提供真实、详尽、适切的文学常识和文化知识。

以《理水》为例,鲁迅通过对远古文化中大禹原型的现实变形和置换,以历史隐喻现实,指向当时的社会现状。20世纪30年代,中国遭遇双重危机。一重是1931年的大水灾:当时全国有1亿多百姓受灾,政府却不全力施救,甚至有的官员非法挪用赈灾款和修筑堤防的基金。第二重是日寇侵略加剧:日寇先是在1931 年发动“九一八”事变,占领了东三省;后又于1932年进犯上海,同年3月扶植溥仪成立伪“满洲国”。《理水》的创作自然没有脱离这两个重要背景。学生有了关于背景的知识性的链接与补充,自然会明白《理水》虽讲述的是远古时期大禹治水的故事,却是对当时洪灾时期的黑暗现实的有力批判,更寄予了鲁迅对抗日的思考与期待,是对如何摆脱亡国灭种的民族危机做出的积极探索。

作为资源的搜寻者、整理者,教师通过知识的链接和补充为学生建构任务支架提供了必要的资源支持,能有效促进其语文知识的有效链接与创新生成。需要注意的是,补充的知识必须和语文课堂内容有直接、密切的联系,是阅读复习必要的拓展和补充,是基于语文学习者自身核心素养发展需要的情境创设和任务生发,能有效帮助学生认识文本文化价值,思考其现代意义。这样才能做到资源支持的精准性、适度性,避免陷入重复低效的陷阱。

四、完善评价,促归原点

针对一类小说凝练出支点,搭建了阅读的思维框架,并通过知识的补充和链接促进创新的生成。小说复习任务支架的建构并没有到此结束,教师还应该完善评价方式。理论上,小说阅读复习,文本是鲜活的、多样的,是所有复习板块中最有意思的一块,学生为什么依然觉得枯燥无味?因为我们一直用做题的正确率来评价学生的复习效果和阅读素养。评价的手段过于单一和功利,学生丧失阅读的积极性和热情是情理之中。教师可以尝试通过构建科学的评价体系、开发多样的评价策略、融入多元的评价主体来推进小说阅读复习。其中“以写促读”是个老套却行之有效的办法。

叶圣陶曾强调:“阅读就是吸收,写作就是表达,表达是否合理,通常和吸收有着很大的相关性。”在小说的专项复习中,教师要有意识地引导学生从文本分析中成系统地学习和积累该类小说的写作方法和语言技巧,然后灵活地运用到自己的实际写作训练中,让学生能进行“这一类”小说的“创作”。在此基础上,教师再设计有针对性的读写结合训练,实现“以写促读”的预设目标,进而有效提升学生的阅读素养。

在复习“故事新编”类小说的过程中,通过教师刻意引导,学生对这类小说选材、结构、语言、手法等方面的特征都有了清晰的了解,教师可以及时布置一些练笔,让学生对阅读所得进行逆向反馈。在这个过程中,学生需要结合所得知识来组织自己的语言,运用学会的表现手法和语言经验,发挥自身的想象力与创造力,进行自己的“故事新编”写作试验。在试验中,课上所学的内容在亲身实践中得到了及时的练习与巩固,必然能够帮助学生加深对阅读篇目的理解和掌握。比如,有人模仿冯至《江上》诗意的语言风格,有人学鲁迅《理水》刻画中国“脊梁”的手法,甚至很多学生对《三国演义》《红楼梦》里面的故事人物进行了立足当世、而又不脱离原著的“新编”,都不同程度地写出了新意,巩固了所学,更好地理解了小说。

此外,除了篇幅较长的“大创作”,我们还可以进行文字较少的“微写作”。比如,教师可以让学生做一回“出卷人”,让学生仿照高考题出一道主观题或选择题,自己组织好答案,在课上举行一个“你出我做”的出题活动。在这个活动中,学生既是出卷人也是答卷人,还是阅卷人,通过角色模拟和互换,学生可以更好地把握这一类小说的出题兴奋点,更准确地揣摩出题人的意图,厘清考点所在。

凡是动笔,皆可认为是具有某种意义的“写作”。不管是“大创作”还是“微写作”,都在枯燥的高三复习中最大化地培养了学生的学习热情,激发了学习兴趣。兴趣则让复习更投入,更高效,构成了“以读促写”到“以写促读”的良性循环。把小说复习阅读和写作训练有机结合,通过反向训练,提高了学生阅读和表达等综合能力,是支架式阅读复习中行之有效的一环。

综上所述,在小说复习中,不能简单地梳理、整理或是习题训练,而应通过运用有效的方法,想方设法让学生走“进”再走“出”文本,在出入之间深入理解文本,增强语言技能,切实提高学生的应试能力和语文核心素养。而“支架”式阅读复习,通过在阅读中建构任务支架,借助阅读“支点”支撑该类文本复习全过程,再辅以有效的知识补充和多元的评价机制,在搭建思维框架的过程中一步一步提升学生理解和总结文本的能力,建构起学生阅读思维的逻辑框架,培养学生的学科核心素养所要求的关键能力和必备品格,确实是行之有效的小说复习策略。