平台型企业商业模式创新组态研究

郝兴霖 张樨樨

[摘 要:文章基于共生理论构建了涵盖“共创主体—共创网络—共创环境”的平台型企业商业模式创新前因条件联动模型,并结合NCA和fsQCA方法探讨了多维前因条件与平台型企业商业模式创新的必要性和充分性关系。结果表明:单个前因条件并不构成平台型企业商业模式创新的必要条件,但强化共创网络结构嵌入能够发挥较为普适的作用;存在“共创精神-生态联动”等3种引发高水平商业模式创新的组态模式,并且高管企业家精神、用户共创参与以及环境动态性存在互补关系;存在4种引发非高水平商业模式创新的组态模式,表明前因条件与商业模式创新之间属于非对称因果关系。研究结论能够为平台型企业商业模式创新提供实践指导,从而促进平台经济的健康发展。

关键词:平台型企业;商业模式创新;共生理论;必要条件分析;模糊集定性比较分析

中图分类号:F49 文献标识码:A文章编号:1007-5097(2024)01-0037-11 ]

Configuration Research on Business Model Innovation of Platform Enterprises:

Based on the Perspective of Co-creation Ecology

HAO Xinglin1,ZHANG Xixi2

(1. School of Management,Ocean University of China,Qingdao 266100,China;

2. School of Economics and Management,China University of Petroleum (East China),Qingdao 266580,China)

Abstract:Based on symbiosis theory,this study constructs an antecedent linkage model of business model innovation of platform enterprises,which covers "co-creation subject,co-creation network and co-creation environment",and analyzes the necessity and sufficiency relationship between multidimensional antecedents and business model innovation of platform enterprises with NCA and fsQCA methods. The results show that the single antecedent condition does not constitute the necessary condition for business model innovation of platform enterprises,but strengthening co-creation network structure embeddedness can play a relatively general role. Three configurations lead to the high-level business model innovation,such as "co-creation spirit and ecological linkage",and there is a complementary relationship among executive entrepreneurship,user co-creation participation and environmental dynamics. There are four configurations that lead to non-high-level business model innovation,indicating that there is an asymmetric causal relationship between antecedent conditions and business model innovation. The research conclusion can provide practical guidance for the business model innovation of platform enterprises,which can promote the healthy development of platform economy.

Key words:platform enterprise;business model innovation;symbiosis theory;necessary condition analysis;fuzzy-set qualitative comparative analysis

一、引 言

伴隨数字经济、知识经济以及共享经济等新经济形态的兴起,平台型企业作为一种崭新的组织模式逐渐引起实业界和学术界的广泛重视。平台型企业通过搭建双边或多边平台市场、为用户提供互补性服务的方式,实现价值创造、价值传递和价值获取。大量实践案例表明,在平台型企业的迅速发展过程中,商业模式创新的重要意义日益凸显。国外的Facebook和Uber以及国内的阿里巴巴和韩都衣舍等平台型企业,正是通过商业模式创新突破了传统企业的线性发展速度,实现了“野蛮式增长”。然而,也有部分平台型企业因商业模式创新失败而陷入发展困境,例如蛋壳公寓的“租金贷”以及众多的共享单车平台企业等。基于此,如何推动平台型企业实现高水平商业模式创新已成为值得深入探讨的问题。

商业模式创新是平台型企业积极在环境中搜寻新的价值创造逻辑,并由此重新设计或调整价值主张、价值创造、价值传递和价值获取等商业模式架构的持续性过程。作为组织战略与创新管理领域的热点话题,商业模式创新已取得了较为丰富的研究成果,相关文献针对商业模式创新的概念维度(Amit和Zott,2012)[1]、过程路径(张璐等,2022)[2]、前因变量(Guo等,2018)[3]以及结果影响(Clauss等,2021)[4]等主题进行了深入探讨。聚焦平台型企业商业模式创新,近年来相关研究正不断丰富,但学者们大多采用理论推导或案例研究等质性方法挖掘平台型企业商业模式创新的实现路径与演化过程(Jia等,2023)[5],有关其驱动因素的定量研究还较为少见。

此外,从研究视角看,现有文献大多从资源论、系统论或过程论等视角出发,运用资源基础观、制度基础观以及动态能力理论等理论基础探讨商业模式创新的驱动因素(Malik等,2022;李盼盼等,2022)[6-7],较少有学者选择从平台型企业特征鲜明的“平台共创生态”视角挖掘其商业模式创新驱动因素,理论上仍存在进一步完善的空间。根据相关研究,平台型企业与平台用户、互补企业以及其他合作组织之间存在着密切关联,众多创新主体能够基于共同的价值创造导向,塑造价值共创生态并实现协同创新赋能(冯蛟等,2022)[8]。由此可见,从共创生态视角探讨平台型企业商业模式创新的多元组态模式具有重要的理论价值与现实意义。

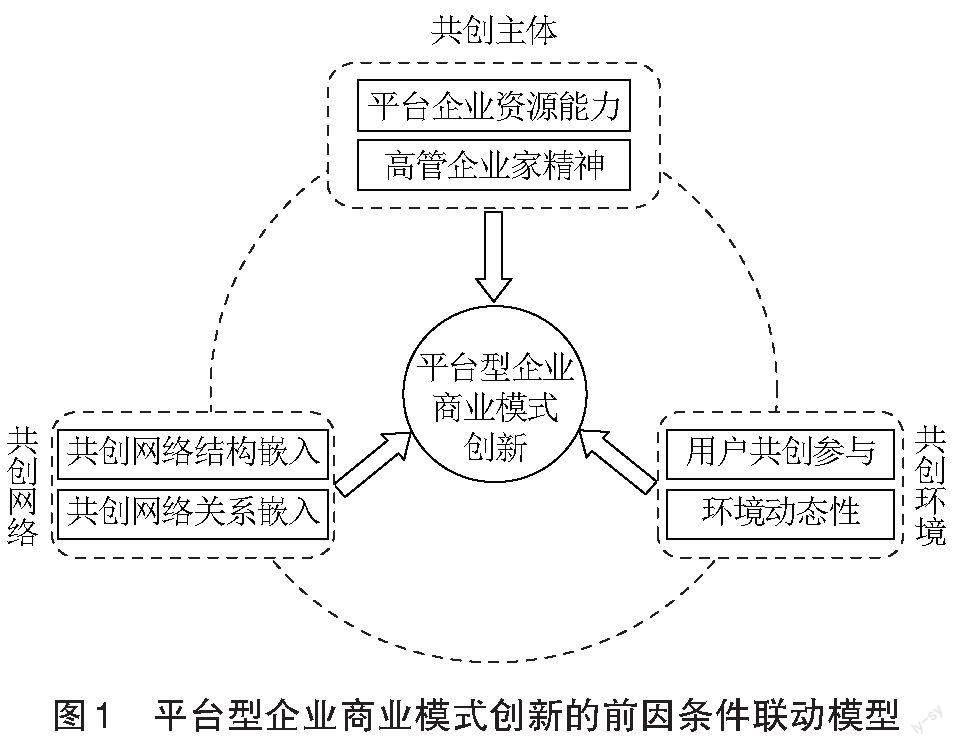

本研究拟结合共生理论,基于共创主体、共创网络和共创环境三种维度筛选平台企业资源能力、高管企业家精神、共创网络结构嵌入、共创网络关系嵌入、用户共创参与以及环境动态性等前因条件,构建平台型企业商业模式创新的前因条件联动模型。在此基础上,基于商业模式创新的组态视角,综合采用复杂因果关系识别的NCA和fsQCA方法,挖掘多维前因条件之间的协同联动关系及其对平台型企业商业模式创新的耦合作用机制,为推动平台型企业获取新的价值主张和价值创造模式提供理论指导与实践启示。

二、理论基础与模型构建

(一)共生理论

共生理论源于生物学领域,后续被引入管理学、经济学和社会学等领域。该理论认为,“共生”是指共生环境中的共生单元按照一定共生模式塑造的相互依赖、相互耦合和相互促进关系,并将共生系统进一步划分为共生单元、共生模式和共生环境三种核心要素(胡海和庄天慧,2020)[9]。其一,共生单元是共生活动中能量生成和能量传递的基本单元,在价值共创活动中可引申为众多的创新主体组织;其二,共生模式描述了共生单元之间的交互关系,在价值共创活动中可表现为平台核心企业与大量合作企业联结形成的共创网络;其三,共生环境是影响共生系统运作的内外部环境,构成了具有较强波动性的共生单元行动空间。借鉴共生理论的观点,本研究基于平台核心企业这一“共创主体”视角,探讨“共创环境”特征以及联结共创主体和共创环境的“共创网络”性质对商业模式创新的联动机制。

(二)理论分析与模型构建

1. 共创主体与平台型企业商业模式创新

(1)平台企业资源能力。资源能力衡量了平台核心企业在人力资源、营运资金乃至技术创新等方面的资源与能力基础,构成了平台型企业参与平台价值共创活动,进而实现商业模式创新的前提基础(江积海等,2022)[10]。从理论层面看,根据资源基础观和企业能力理论(Teece,2018)[11],平台企业内部的独特资源和核心能力是推动其构建可持续竞争优势、获取新价值主张的重要源泉,相对稀缺、无法仿制和难以替代的异质性资源有利于新商业模式的架构塑造和营销推广。从实践层面看,商业模式创新并不局限于价值创造理念的革新,先进的设施基础和技术支撑同样至关重要,而这对平台企业的人财物等资源能力提出了较高要求(胡保亮等,2022)[12]。

(2)高管企业家精神。商业模式创新复杂而艰巨,需要经历创意提出、模式应用和模式精益等连续动态过程(王炳成等,2020)[13],而高层管理者的企业家精神有助于平台型企业克服此过程中的困难与阻碍。借鉴De Soto(2010)[14]的观点,本研究探讨的高管企业家精神是指在平台型企业中,高层管理者秉持的以创新为导向的思维模式和行动趋向,涵盖求知、创新和责任等优秀素养。企业家精神蕴含的求知和创新精神能够促使高层管理者积极开拓环境信息渠道,掌握先进的技术信息和市场信号,从而制定适合的商业模式创新方案(彭花等,2022)[15]。同时,企业家精神中的责任意识也能促使高层管理者进一步关注企业的社会效益,将造福公众作为新商业模式的重要目标之一,而这有利于提高公众对新商業模式的认可和接受度,促进新商业模式的实施与推广。

2. 共创网络与平台型企业商业模式创新

(1)共创网络结构嵌入。借鉴以往文献,共创网络结构嵌入强调平台型企业在共创网络中的结构与位置特征(杨博旭等,2019)[16],包含网络密度(本企业的合作组织数量)、网络中心性(本企业是否处于网络核心)和结构优势(本企业是否具备关键资源优势)等内涵。根据社会网络理论,平台型企业在共创网络中的优势地位能够对其价值创造活动产生积极影响(Meuleman等,2017)[17]。在商业模式创新中,结构嵌入带来的共创网络中心地位有利于企业掌握信息与控制优势。处于优势地位的平台型企业能够以较低成本获取共创网络中的市场信息和技术资源,并且可以通过异质性知识的吸收与转化,将其转化为革新商业模式的知识资源和创意方案。同时,较强的共创网络结构嵌入有利于平台型企业贴近用户群体,便于感知消费者需求信息,这不仅有利于涌现契合新市场需求的商业模式创意,而且能促进新商业模式的落地实施与持续精进(解学梅和王宏伟,2020)[18]。

(2)共创网络关系嵌入。共创网络关系嵌入强调合作主体之间的关系质量,其描述了平台型企业与共创合作组织(互补企业等)之间的互动频率、信任关系和关联密切度等要素特征(Granovetter,1985)[19]。针对关系嵌入能否推动企业的知识搜寻和价值创造,现有文献存在一定争议。部分学者认为,强关联的共创网络主体之间具有关联时间长、彼此熟知以及互动频繁等合作优势(Tzabbar和Vestal,2015)[20],这更有利于平台型企业与合作企业塑造互惠信任关系,消除沟通障碍,提高商业模式创新知识的获取效率,推动商业模式创新方案的制定与实施。然而,也有学者坚持弱关系理论观点,他们认为弱关联网络主体之间的知识异质性较强(王巍等,2020)[21],更易从共创网络中获取新颖的创意灵感。同时,弱关联性允许平台型企业无需被社会约束机制所牵绊,拥有更高的创意交流灵活性,因而有利于新颖商业模式的提出。

3. 共创环境与平台型企业商业模式创新

(1)用户共创参与。用户需求是商业模式创新的源动力和重要依据(Foss和Saebi,2017)[22]。根据价值共创理论,用户群体能够参与企业的价值创造全流程,对商业模式创新产生重要影响(Payne等,2008)[23]。对于平台型企业而言,用户在价值共创活动中的意义更是弥足珍贵。首先,用户共创参与带来的消费者需求信息是平台型企业构建商业模式创意的重要源泉,能够帮助其感知消费者的深层次偏好,激发创新者的创意灵感,进而推动商业模式创新方案的提出。其次,用户共创参与能通过体验反馈和口碑宣传等方式,助力新商业模式的落地实施(姜尚荣等,2020)[24];反之,若用户因兴趣缺乏而导致参与度衰减,则平台整体价值将会缩水,商业模式创新也更难达成。最后,不同用户群体会基于对自我利益的考虑,向平台型企业提出相异甚至矛盾的倡议观点,这无疑增加了企业的需求信息整合难度。由此可见,用户共创参与也会给商业模式创新带来新的挑战。

(2)环境动态性。资源依赖理论强调,企业需要从外部环境中吸收有价值资源,而环境的动态变化程度会对其资源获取行为产生重要影响。环境动态性是指企业所处环境的动态变化与不可预测程度(Lazonick和Prencipe,2005)[25],包含竞争对手、行业趋势以及技术创新等要素的持续变化。根据组织权变理论,环境变迁是推动组织创新变革的重要动力,会加速原有商业模式的更迭淘汰,促使平台型企业为了维持现有竞争优势而主动进行商业模式创新。然而另一方面,环境动态性也增加了平台型企业感知环境变化趋势的难度,提高了市场信息获取的成本(王金凤等,2019)[26],提升了商业模式创新的失败风险。综上所述,环境动态性与商业模式创新之间的因果关系尚未明确,为了深入理解其背后的复杂因果关系,有必要综合考虑环境动态性与其他要素之间的联动机制。

根据组态理论,商业模式创新的前因条件处于相互联动、相互协同的匹配关系。高水平商业模式创新的实现不仅需要平台核心企業的资源与能力建构,更需要共创网络、互补企业乃至用户群体等价值共创主体的共同努力。基于此,本研究联合共创主体、共创网络以及共创环境要素,构建了平台型企业商业模式创新的前因条件联动模型,如图1所示。

三、研究设计

(一)研究方法

本文综合采用NCA和fsQCA方法,探讨共创主体、共创网络和共创环境等前因条件与平台型企业商业模式创新之间的“必要”和“充分”因果关系(杜运周等,2022)[27]。其一,本研究主要运用NCA方法探讨平台型企业商业模式创新的必要条件。虽然fsQCA方法同样能用于识别条件与结果间的必要性关系,但其仅能定性判断某一条件是否为平台型企业商业模式创新的必要条件。相较而言,NCA方法能够在解决“是”与“否”问题的基础上,细化分析某一水平前因相对于某一水平商业模式创新结果的必要性(Dul等,2020)[28],因此有利于获取更为深入的因果关系结论。其二,运用fsQCA方法探讨多维前因条件与平台型企业商业模式创新之间的充分性关系,原因如下:①fsQCA方法基于组态思维,能够比较分析不同案例对象的属性特征,探讨平台型企业商业模式创新前因条件的组态效应,并且能够处理因果非对称性和组态等效性等复杂关系;②平台型企业是数字经济时代下的新组织形态,其数量稀少性导致难以获取大样本资料,而fsQCA方法并不存在大样本的硬性要求;③fsQCA融合了定量和定性方法优势,既可避免定性研究的结论普适性质疑,又能弥补定量研究对样本分析不够深入的缺陷(Fainshmidt等,2020)[29]。

(二)研究对象选择与资料收集

考虑平台型企业样本并不常见,借鉴相关学者的做法(白景坤等,2020)[30],进行样本企业筛选:①互联网平台在该企业的经营过程中发挥着重要作用,以此来区别于传统企业;②平台以营利为目标且存在活跃用户,以此来区别于公益企业;③样本企业认可商业模式创新对于自身企业发展的重要性。基于上述标准,随机抽取了我国不同省份的平台型企业进行调研问卷发放。受调研难度等因素的影响,研究团队前期联系了220家平台型企业,在剔除填答者未回复、问卷填答不完整或填答者职称过低等无效问卷后,共收回有效问卷134份,有效回收率为60.91%。样本企业既包含大型工业互联网平台企业,也包含中小型电子商务平台和共享经济平台企业等,基本信息见表1所列。

(三)条件与结果的测量与校准

1. 条件与结果的测量

运用Likert五级量表对条件与结果进行测量。其中,商业模式创新借鉴Zott和Amit(2007)[31]、王炳成等(2021)[32]的研究,设计了“我公司会创造条件推动新商业模式的实施与推广”等5个题项,量表的Cronbach's α值为0.815,信度水平良好;平台企业资源能力借鉴程愚和孙建国(2013)[33]、江积海等(2022)[10]的研究,设计了“我公司掌握了先进的技术资源”等4个题项,量表Cronbach's α值为0.800。高管企业家精神借鉴Tang等(2012)[34]的研究,设计了“我公司高管能够很好地感知潜在发展的机会”等5个题项,量表Cronbach's α值为0.841;共创网络结构嵌入借鉴Granovetter(1985)[19]、张方华(2010)[35]的研究,设计了“与我公司建立共创合作关系的组织数量较多”等3个题项,量表Cronbach's α值为0.849;共创网络关系嵌入借鉴Granovetter(1985)[19]、张方华(2010)[35]的研究,设计了“我公司与共创伙伴的合作活动很频繁”等3个题项,量表Cronbach's α值为0.855;用户共创参与借鉴Fang(2008)[36]的研究,设计了“用户对我公司新产品和新服务的关注度较高”等4个题项,量表Cronbach's α值为0.842;环境动态性借鉴Karimi等(2004)[37]的研究,设计了“我公司主要竞争对手的市场活动难以预测”等4个题项,量表Cronbach's α值为0.853。

2. 效度检验和共同方法偏差检验

基于AMOS 24.0软件,运用验证性因子分析方法构建7个备选模型进行效度检验。结合理论模型框架,将前因条件划分为共创主体、共创网络和共创环境三类,并据此界定模型因子,见表2所列。结果发现,七因子模型的χ2/df=1.547(<3),CFI=0.916(>0.9),TLI=0.903(>0.9),IFI=0.918(>0.9),RMSEA=0.064(<0.08),各项拟合指标良好,且优于其他备选模型,适合做进一步研究。此外,在七因子模型中增添“方法因子”,新模型的CFI、TLI和IFI提高约0.005,RMSEA值降低约0.002,拟合效果未发生明显优化,说明通过了共同方法偏差检验。

3. 条件与结果的校准

当前针对平台型企业商业模式创新前因条件的研究尚不充分,前因条件与结果缺乏明确的校准指标,因此采用基于样本相对位置的直接校准方法,分别将完全隶属、交叉点和完全非隶属的校准锚点设定为样本的75%分位数、中位数以及25%分位数。校准锚点与描述性统计结果见表3所列。

四、分析结果

(一)必要条件分析

运用NCA方法探讨平台型企业商业模式创新的必要条件。在NCA方法中,共有包络上限(CE)和回归上限(CR)两种估计技术,前者适用于5个类别以下的分类变量,后者适用于连续变量或5个类别以上的分类变量。由于条件和结果均通过校准转化为取值范围在0~1之间的连续变量,因此CR技术更适合本研究,而CE技术则主要用于必要条件分析结果的稳健性检验。结合相关文献(Dul等,2020)[28],若某一前因条件的效应量(d)超过0.1并且达到显著性水平(P<0.05),则说明其构成平台型企业商业模式创新的必要条件。基于NCA方法的必要性分析结果见表4所列,由表4可知,各个前因条件的效应量(d)均小于0.1,说明均不能单独构成商业模式创新的必要条件。

在此基础上,进一步汇报NCA方法得出的前因条件必要性瓶颈水平。考虑文章篇幅,主要报告基于CR技术的瓶颈水平分析结果,见表5所列。瓶颈水平(%)指的是实现结果(商业模式创新)最大观测范围的某一水平,各个前因条件最大观测范围所需满足的水平值。由表5可知,要达到90%的平台型企业商业模式创新水平,需要0.9%水平的平台企业资源能力、2.1%水平的共创网络结构嵌入、2.1%水平的共创网络关系嵌入和2.1%水平的用户共创参与。

本研究进一步运用fsQCA方法进行了必要条件分析。结果发现,各个前因条件相对于高水平和非高水平商业模式创新的一致性水平范围为0.353~0.753,均低于0.90,与NCA检验结果保持一致,说明均不能构成平台型企业商业模式创新的单一必要条件。

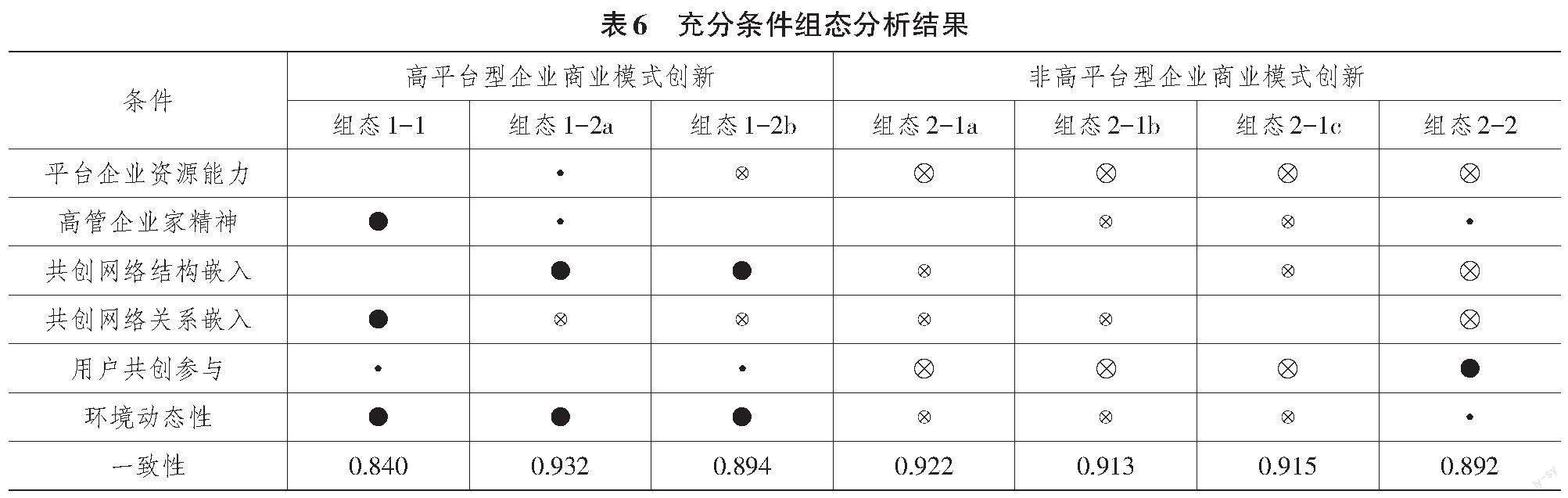

(二)充分条件分析

关注前因条件与平台型企业商业模式创新之间的因果非对称性特征,运用fsQCA方法获取高水平和非高水平商业模式创新的组态结果。其中,对高平台型企业商业模式创新的组态结果进行理论分析、组态命名和案例解析,以实现组态理论的进一步深化(杜运周等,2022)[27]。由于研究团队在调研中承诺对企业名称等信息进行匿名,因此研究中并未以样本企业为案例解析對象,而是结合组态结果的条件构型,选取公开资料较易获取的典型平台企业进行案例解析。相关企业情况与本研究获取的组态路径较为相似,这也在一定程度上表明组态结论具有较强的普适性。采用fsQCA常用的阈值设定标准,原始一致性阈值设为0.80,PRI一致性阈值为0.70,案例频数阈值为1。由于前因条件与商业模式创新之间的作用关系尚无定论,因此在反事实分析时采取较为谨慎的选择,即假设无论单个共创前因条件是否存在,均可能贡献高水平的商业模式创新。通过真值表分析,得到了简约解、中间解和复杂解三种组态结果。其中,仅在中间解构型中出现的条件为边缘条件,同时出现在中间解和简约解中的条件为核心条件。充分条件组态分析结果见表6所列。由表6可知,“共创网络结构嵌入”在高平台型企业商业模式创新的组态结果中均未处于缺席状态,而在非高平台型企业商业模式创新的结果中均未处于存在状态,说明其能够发挥较为普适的作用。

1. 产生高平台型企业商业模式创新的组态结果

组态1-1显示,当平台型企业同时具备高水平的高管企业家精神、共创网络关系嵌入、用户共创参与和环境动态性时,更易实现高水平的商业模式创新。在该组态中,平台型企业的高层管理者拥有较强的企业家精神,能够从动态变化的市场环境中把握潜在的商业机遇。同时,共创网络关系嵌入有利于平台型企业加强与互补企业等合作伙伴间的密切联系,快速吸收有关商业模式的知识资源(Tzabbar和Vestal,2015)[20],定位商业模式优化方向。用户共创参与则可通过市场需求信息传递引导平台型企业感知当前商业模式的缺陷和不足,促进新商业模式的方案提出与持续完善。总体而言,高管企业家精神与共创生态要素间的有效联动促进了平台型企业商业模式创新的实现。本研究将该组态命名为“共创精神-生态联动”模式,“小米科技”是其典型案例。在诡谲多变的互联网行业中,小米高管团队拥有优秀的新时代企业家精神,企业成功塑造了涵盖全价值链的小米生态系统,这使得小米具备了较强的共创网络关系嵌入并汇聚了大量“米粉”用户,为其商业模式创新提供了源源不断的创意观点和改进提议,并由此成就了全球最大的消费类IoT物联网平台。

组态1-2a和组态1-2b的核心条件一致,可构成二阶等价组态(Fiss,2011)[38]。组态1-2a显示,当平台型企业同时具备高水平资源能力、高水平企业家精神、高水平共创网络结构嵌入、非高水平共创网络关系嵌入和高水平环境动态性时,更易实现商业模式创新。在该组态中,平台型企业是价值共创生态系统的核心,其不仅拥有丰裕的组织资源能力,而且具备优秀的企业家精神,能够从动态变化的行业环境中迅速把握市场机遇,制定商业模式创新方案。同时,高水平结构嵌入和非高水平关系嵌入的匹配使得平台企业不仅能在共创网络中居于核心地位,快速吸收掌握其中的知识资源,而且弱关联的共创网络更有利于组织接触到异质性知识,为开发新颖商业模式创意提供灵感源泉。本研究将该组态命名为“共创核心-环境波动”模式,“京东集团”是其典型代表。京东集团不仅拥有丰厚的资源能力,而且具备优质的企业家高层管理团队,以其为核心的开放式平台吸引了大量互补企业、战略伙伴以及入驻商家,形成了互补共生的商业生态系统。在此基础上,平台核心企业京东集团能够依靠共创网络迅速感知市场环境的动态变化,从而推动新商业模式的提出与落地。

组态1-2b显示,当高水平的共创网络结构嵌入、用户共创参与和环境动态性同时存在时,即使资源能力和共创网络关系嵌入处于相对非高水平,平台型企业同样能实现高水平的商业模式创新。该组态表明,在充满不确定性和波动性的动态环境中,未具有雄厚资源储备的平台企业亦可在松耦合的弱关联共创网络中,积极与价值共创合作主体建立沟通联系,塑造合作组织间的互助纽带,推动商业模式创新实现。其一,用户共创参与可以从降低营销成本、传递价值需求和促进技术使用等角度,推动新商业模式的价值创造;其二,环境动态性带来了新的市场机遇,而非高水平的共创网络关系嵌入则使得平台型企业可以与共创网络中的不同合作组织开展灵活的沟通交流,进而获取更多的异质性市场信息。此时,高共创网络结构嵌入的平台型企业占据了信息优势和控制优势,能够迅速获取共创网络中的信息與知识资源。进而,可通过对资源的优化整合实现商业模式创新(孙秀梅等,2021)[39]。本研究将该组态命名为“共创纽带-环境波动”模式,“小猪民宿”是其典型案例。基于轻资产运营的“小猪民宿”共享住宿平台,通过加强与“飞猪旅行”等众多共创伙伴企业的沟通合作以及对用户体验和用户培育工作的持续重视,在竞争日趋激烈的旅游平台行业中实现了商业模式的不断革新。

2. 产生非高平台型企业商业模式创新的组态结果

考虑因果关系的非对称性,本研究还挖掘了引发非高平台型企业商业模式创新的组态模式,获取了4个组态结果。其中,组态2-1a、2-1b和2-1c的核心条件一致,可构成二阶等价组态(Fiss,2011)[38]。组态2-1a显示,当平台企业资源能力、共创网络结构嵌入、共创网络关系嵌入、用户共创参与和环境动态性均处于非高水平时,难以实现高水平商业模式创新;组态2-1b显示,当平台企业资源能力、高管企业家精神、共创网络关系嵌入、用户共创参与和环境动态性处于非高水平时,难以实现高水平商业模式创新;组态2-1c显示,当平台企业资源能力、高管企业家精神、共创网络结构嵌入、用户共创参与和环境动态性处于非高水平时,会导致非高水平的商业模式创新。组态2-2则表明,在动态变化的环境中,当平台企业资源能力、共创网络结构嵌入和共创网络关系嵌入均处于非高水平时,即使高管企业家精神和用户共创参与水平较高,同样容易导致非高水平的商业模式创新。

3. 组态结果的稳健性检验

借鉴相关研究的做法,对平台型企业商业模式创新的组态结果进行稳健性检验(杜运周等,2022;张明等,2019)[27,40]。其一,将PRI一致性阈值从0.70提高到0.75;其二,将原始一致性阈值由0.80提升至0.85;其三,将案例频数阈值由1提升到2。三种检验方案获得的组态结果均为原方案组态结果的子集,说明组态结果较为稳健。考虑本文篇幅所限,仅以PRI一致性阈值调整方案为例进行展示,结果见表7所列。

(三)前因条件的互补与替代关系

基于组态结果,结合“条件构成分析”和“联动关系检验”步骤,探讨平台型企业商业模式创新前因条件的互补关系和替代关系。其一,分析前因条件在组态结果中的构成特征,初步判断两两条件之间的联动关系。①通过组态横向比较,基于“两两条件同时存在/缺席”的标准判断互补关系,结果发现“高管企业家精神和用户共创参与”“高管企业家精神和环境动态性”以及“用户共创参与和环境动态性”之间存在潜在的互补关系;②通过组态纵横双向比较,基于“两两条件无法共存”的标准判断替代关系,未发现潜在的替代关系。其二,检验上述互补关系是否存在。针对具有潜在互补关系的前因条件,本研究运用fuzzy和(模糊与)技术生成新条件集,将其纳入组态运算并分析总体覆盖度的变化情况。借鉴相关学者的观点,当前因条件的互补关系存在时,相关条件需同时存在于组态构型中,并且前因机制的作用效果往往受制于前因条件中的最小值(Misangyi和Acharya,2014)[41]。fsQCA软件中的fuzzy和运算技术能够获取集合的最小值,因此可以在一定程度上帮助研究者识别互补关系。结合总体覆盖度和简约性等原则,在纳入新条件“高管企业家精神和用户共创参与”后,高平台型企业商业模式创新的组态结果总体覆盖度由0.524提升为0.543;纳入“高管企业家精神和环境动态性”后,总体覆盖度提升至0.630;纳入“用户共创参与和环境动态性”后,总体覆盖度提升至0.662。由此表明,上述互补关系存在。进一步分析高管企业家精神、用户共创参与和环境动态性三者的互补关系,纳入新条件集进行组态分析后发现,总体覆盖度达到0.668,同样高于0.524,表明互补关系存在。

五、结论与建议

(一)研究结论

各个前因条件均不能构成平台型企业商业模式创新的单一必要条件,但增强共创网络结构嵌入能够发挥较为普适的作用;存在“共创精神-生态联动”“共创核心-环境波动”“共创纽带-环境波动”3种引发高平台型企业商业模式创新的组态模式;在高平台型企业商业模式创新组态结果中,高管企业家精神、用户共创参与和环境动态性3个前因条件具有潜在的互补联动关系;存在4种诱发非高水平商业模式创新的组态模式,证明了前因条件与商业模式创新之间的非对称因果关系。

(二)理论贡献

首先,运用源于生物学的共生理论,构建了基于共创生态视角的平台型企业商业模式创新前因条件联动模型,拓展了共生理论的应用情境与研究范围,丰富了商业模式创新的前因理论框架。共生理论在社会学和管理学等领域展现出了良好的洞察力和揭示力(Agudo等,2022)[42],然而,将其应用于平台经济情境的文献还较为少见。相关研究指出,共享性、生态性和连接性是平台的显著特征(肖红军和李平,2019)[43],而这契合了共生理论强调的共生单元依赖性、耦合性和互促性等核心理念。本研究将共生理论引入平台型企业商业模式创新研究领域,并从共创主体、共创网络和共创环境等多维角度进行前因条件筛选,能够实现不同层面要素的有机整合与联动分析,回应了关于生态要素耦合研究的呼吁,为探索共创生态视域下的价值创造新模式提供了理论借鉴。

其次,运用融合定性与定量双重取向的定性比较分析方法,构建了平台型企业商业模式创新的多种等效组态模式,为具有不同资源禀赋的平台型企业提升商业模式创新能力提供了“殊途同归”的路径借鉴。商业模式创新是一种复杂的系统性创新活动(Bitetti和Gibbert,2022)[44],如何帮助平台型企业探寻适配的创新驱动路径受到了学界的持续关注。以往文献从定性角度为平台型企业开展商业模式创新活动提供了理论指导和案例启迪(Jia等,2023)[5],而本研究则基于集合论思想,通过对不同案例样本的核心要素比较,挖掘了适用于不同平台型企业的商业模式创新组态模式,为其创新管理实践提供了借鉴参考。同时,通过对组态机理的理论阐释与案例佐证,能够响应学者们关于更深层次探讨商业模式创新驱动路径的研究呼吁(Foss和Saebi,2017)[22]。

最后,綜合运用NCA和fsQCA方法探讨了平台型企业商业模式创新的必要条件和组态效应,为更细粒度地分析共创生态要素与商业模式创新的复杂因果关系提供了新理解。针对商业模式创新,以往文献多运用回归分析方法探讨其前因变量的边际净效应(Muller等,2021)[45]。然而,共创生态要素是相互依赖而非独立的(杜运周等,2022)[27],这也导致净效应研究常出现结论不一致的情况。例如根据相关文献,环境动态性会在不同情境下对商业模式创新产生正向和负向两种截然相反的作用(张永云等,2021;Soluk等,2021)[46-47]。相较而言,本研究在单一必要条件分析的基础上,综合考虑了共创主体、共创网络和共创环境的并发协同效应,关注了前因条件如何通过“殊途同归”的复杂因果机制作用于商业模式创新,从更加整体系统的角度刻画了平台型企业的创新情境,为阐释商业模式创新前因机制提供了新的角度。此外,考虑前因条件与结果的非对称性特征,本文同时挖掘了非高水平商业模式创新的组态模式,从正反两种角度贡献了共创生态视域下前因要素与商业模式创新关系的理论认识。

(三)管理启示

首先,平台型企业应注重组织资源和能力的持续建构。根据组态结果,在推动高水平商业模式创新的组态模式中,高管企业家精神始终处于较高水平;而在诱发非高水平商业模式创新的组态中,平台企业资源能力始终处于非高水平。基于此,一方面,应加强高层管理者的选拔与培养机制,通过专业能力提升、认知惯性突破和创新意识激活等角度,全面培养或引入具有企业家精神素养的高管团队;另一方面,要注重平台企业资源能力的建构。正如组态1-2b所示,即便资源能力处于非高水平,同样存在实现高水平商业模式创新的组态模式。因此,不同资源禀赋的平台型企业均需积极审视外部环境,通过识别与自身资源禀赋相适配的组态模式,积极开展商业模式创新活动。

其次,平台型企业应努力提高在共创网络中的中心地位,同时结合特定情境选择嵌入不同的关系网络。一方面,高水平的共创网络结构嵌入在推动商业模式创新方面发挥着较为普适的作用,因此平台型企业应重新定位自身在共创网络中的位置,努力增强与合作伙伴(包括互补企业、供应商和中介服务机构等)之间的沟通联系。在此基础上,依托在共创网络中的优势地位,吸收整合商业模式创新所需资源,进而充分发挥平台企业促进技术变革、业态创新和产值创造的积极作用。另一方面,针对共创网络关系嵌入水平,平台型企业需要结合自身特征,在“资源高获取效率”与“资源强异质性”之间进行权衡选择,从而判断是否与共创伙伴建立稳定合作关系。

最后,共创生态环境对平台型企业商业模式创新的重要作用同样不可忽视。其一,消费者需求是平台组织的创新“风向标”。在商业模式创新过程中,平台型企业应加强与用户间的沟通交流,密切关注并积极吸取忠实用户关于商业模式的改进意见与完善建议,将优化消费者体验作为商业模式创新的关键目标之一,促进新商业模式的实施推广与持续精进。其二,正确认识环境动态性对商业模式创新的作用影响。在持续动态变化的共创生态环境中,应提升平台型企业管理者对市场的敏锐感知程度,迅速识别行业环境中持续涌现的创新机遇。具体而言,可结合组织资源能力和共创网络特征,选择与自身相适配的创新变革路径,适时提出新颖而有潜力的商业模式创新方案。

(四)未来研究展望

本研究尚存在以下局限性:其一,受QCA方法有限多样性问题的影响,本研究选择从共创生态视角探讨平台型企业商业模式创新的组态模式。然而,商业模式创新是一种复杂的系统性创新活动,会受到不同层面因素的影响。后续研究可基于资源依赖理论或制度基础理论等其他视角,获取相应的组态模式。其二,考虑资料获取难度等因素,本研究采用横截面数据进行组态分析。未来研究可开展多时点问卷调研,运用纵向数据获取更为深入的研究结论。其三,本研究主要运用调整一致性阈值和案例频数阈值等集合论特定的检验方法,进行组态结果稳健性分析。未来研究可继续探索能够用于识别复杂因果关系的新研究方法,并通过fsQCA与不同方法的融合对比,进一步确保研究结论的稳健性水平,促进组态研究范式的推广与发展。其四,本研究对高平台型企业商业模式创新的前因组态进行了理论分析和案例解析。然而,受本文篇幅和调研匿名等因素的限制,难以对全部样本进行详细探讨,只能结合典型案例企业进行简要解析,主要目的在于深化对组态结果的理解。对此,未来研究可在fsQCA方法的基础上,结合案例研究等质性方法进行更为深入的案例挖掘与机理阐释,由此形成系列研究成果。

参考文献:

[1]AMIT R,ZOTT C. Creating Value Through Business Model Innovation[J]. MIT Sloan Management Review,2012,53(3):41-49.

[2]张璐,雷婧,张强,等.纲举而目张:基于价值主张演变下商业模式创新路径研究[J].南开管理评论,2022,25(4):110-121.

[3]GUO B,PANG X Q,LI W. The Role of Top Management Team Diversity in Shaping the Performance of Business Model Innovation:A Threshold Effect[J]. Technology Analysis & Strategic Management,2018,30(2):241-253.

[4]CLAUSS T,ABEBE M,TANGPONG C,et al. Strategic Agility,Business Model Innovation,and Firm Performance:An Empirical Investigation[J]. IEEE Transactions on Engineering Management,2021,68(3):767-784.

[5]JIA Y B,SU J Q,CUI L,et al. Platform Business Model Innovation in the Digitalization Era:A “Driver-process-result” Perspective[J]. Journal of Business Research,2023,160:113818.

[6]MALIK A,SHARMA P,KINGSHOTT R,et al. Leveraging Cultural and Relational Capabilities for Business Model Innovation:The Case of a Digital Media EMMNE[J]. Journal of Business Research,2022,149:270-282.

[7]李盼盼,喬晗,郭韬.数字化水平对制造企业商业模式创新的跨层次作用研究[J].科研管理,2022,43(11):11-20.

[8]冯蛟,董雪艳,罗文豪,等.平台型企业的协同赋能与价值共创案例研究[J].管理学报,2022,19(7):965-975.

[9]胡海,庄天慧.共生理论视域下农村产业融合发展:共生机制、现实困境与推进策略[J].农业经济问题,2020(8):68-76.

[10]江积海,刘芮,王烽权.互联网医疗商业模式价值动因的组态效应如何促进价值创造[J].南开管理评论,2022,25(3):95-106.

[11]TEECE D J. Business Models and Dynamic Capabilities[J]. Long Range Planning,2018,51(1):40-49.

[12]胡保亮,田茂利,刘广.资源重构能力与商业模式创新:基于动态能力束的观点[J].科研管理,2022,43(8):73-80.

[13]王炳成,闫晓飞,张士强,等.商业模式创新过程构建与机理:基于扎根理论的研究[J].管理评论,2020,32(6):127-137.

[14]DE SOTO J H. Socialism,Economic Calculation,and Entrepreneurship (New Thinking in Political Economy)[M]. Cheltenham:Edward Elgar,2010.

[15]彭花,贺正楚,张雪琳. 企业家精神和工匠精神对企业创新绩效的影响[J]. 中国软科学,2022(3):112-123.

[16]杨博旭,王玉荣,李兴光. “厚此薄彼”还是“雨露均沾”——组织如何有效利用网络嵌入资源提高创新绩效[J]. 南开管理评论,2019,22(3):201-213.

[17]MEULEMAN M,JAASKELAINEN M,MAULA M V J,et al. Venturing into the Unknown with Strangers:Substitutes of Relational Embeddedness in Cross-border Partner Selection in Venture Capital Syndicates[J]. Journal of Business Venturing,2017,32(2):131-144.

[18]解学梅,王宏伟. 网络嵌入对企业创新绩效的影响机理:一个基于非研发创新的有调节中介模型[J]. 管理工程学报,2020,34(6):13-28.

[19]GRANOVETTER M. Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness[J]. American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[20]TZABBAR D,VESTAL A. Bridging the Social Chasm in Geographically Distributed R&D Teams:The Moderating Effects of Relational Strength and Status Asymmetry on the Novelty of Team Innovation[J]. Organization Science,2015,26(3):811-829.

[21]王巍,孙笑明,崔文田. 社会网络视角下的知识搜索和知识扩散研究述评与展望[J]. 科学学与科学技术管理,2020,41(6):36-54.

[22]FOSS N J,SAEBI T. Fifteen Years of Research on Business Model Innovation:How Far Have We Come,and Where Should We Go?[J]. Journal of Management,2017,43(1):200-227.

[23]PAYNE A F,STORBACKA K,FROW P. Managing the Co-creation of Value[J]. Journal of the Academy of Marketing Science,2008,36(1):83-96

[24]姜尚榮,乔晗,张思,等. 价值共创研究前沿:生态系统和商业模式创新[J]. 管理评论,2020,32(2):3-17.

[25]LAZONICK W,PRENCIPE A. Dynamic Capabilities and Sustained Innovation:Strategic Control and Financial Commitment at Rolls-Royce Plc[J]. Industrial & Corporate Change,2005,14(3):501-542.

[26]王金凤,余良如,冯立杰,等. 新创企业管理者能力与商业模式创新关系研究——环境动态性的调节作用[J]. 管理学刊,2019,32(5):47-55.

[27]杜运周,刘秋辰,陈凯薇,等. 营商环境生态、全要素生产率与城市高质量发展的多元模式——基于复杂系统观的组态分析[J]. 管理世界,2022,38(9):127-145.

[28]DUL J,VAN DER LAAN E,KUIK R. A Statistical Significance Test for Necessary Condition Analysis[J]. Organizational Research Methods,2020,23(2):385-395.

[29]FAINSHMIDT S,WITT M A,AGUILERA R V,et al. The Contributions of Qualitative Comparative Analysis (QCA) to International Business Research[J]. Journal of International Business Studies,2020,51(4):455-466.

[30]白景坤,张雅,李思晗. 平台型企业知识治理与价值共创关系研究[J]. 科学学研究,2020,38(12):2193-2201.

[31]ZOTT C,AMIT R. Business Model Design and the Performance of Entrepreneurial Firms[J]. Organization Science,2007,18(2):181-199.

[32]王炳成,傅晓晖,崔巍. 商业模式创意如何才能得到顺利应用?——企业创新文化调节下动态能力的中介作用[J]. 济南大学学报(社会科学版),2021,31(5):134-144,175-176.

[33]程愚,孙建国. 商业模式的理论模型:要素及其关系[J]. 中国工业经济,2013(1):141-153.

[34]TANG J T,KACMAR K M M,BUSENITZ L. Entrepreneurial Alertness in the Pursuit of New Opportunities[J]. Journal of Business Venturing,2012,27(1):77-94.

[35]张方华. 网络嵌入影响企业创新绩效的概念模型与实证分析[J]. 中国工业经济,2010(4):110-119.

[36]FANG E. Customer Participation and the Trade-off Between New Product Innovativeness and Speed to Market[J]. Journal of Marketing,2008,72(4):90-104.

[37]KARIMI J,SOMERS T M,GUPTA Y P. Impact of Environmental Uncertainty and Task Characteristics on User Satisfaction with Data[J]. Information Systems Research,2004,15(2):175-193.

[38]FISS P C. Building Better Causal Theories:A Fuzzy Set Approach to Typologies in Organization Research[J]. Academy of Management Journal,2011,54(2):393-420.

[39]孙秀梅,高德芳,宋剑锋. 创业者行业经验、资源整合与商业模式创新性[J]. 华东经济管理,2021,35(5):61-70.

[40]张明,陈伟宏,蓝海林. 中国企业“凭什么”完全并购境外高新技术企业——基于94个案例的模糊集定性比较分析(fsQCA)[J]. 中国工业经济,2019(4):117-135.

[41]MISANGYI V F,ACHARYA A G. Substitutes or Complements? A Configurational Examination of Corporate Governance Mechanisms[J]. Academy of Management Journal,2014,57(6):1681-1705.

[42]AGUDO F L,BEZERR B S,GOBBO J A,et al. Unfolding Research Themes for Industrial Symbiosis and Underlying Theories[J]. Sustainable Development,2022,30(6):1682-1702.

[43]肖紅军,李平. 平台型企业社会责任的生态化治理[J]. 管理世界,2019,35(4):120-144,196.

[44]BITETTI L,GIBBERT M. The Road to Continuous Business Model Innovation:A Longitudinal Study Unveiling Patterns of Cognitive Sensing Dynamic Capabilities[J]. Creativity and Innovation Management,2022,31(1):123-140.

[45]MULLER J M,BULIGA O,VOIGT K I. The Role of Absorptive Capacity and Innovation Strategy in the Design of Industry 4.0 Business Models-A Comparison Between SMEs and Large Enterprises[J]. European Management Journal,2021,39(3):333-343.

[46]张永云,郭鹏利,张生太. 失败学习与商业模式创新关系:知识管理与环境动态性的影响[J]. 科研管理,2021,42(11):90-98.

[47]SOLUK J,MIROSHNYCHENKO I,KAMMERLANDER N,et al. Family Influence and Digital Business Model Innovation:The Enabling Role of Dynamic Capabilities[J]. Entrepreneurship Theory and Practice,2021,45(4):867-905.