区域一体化与县域经济发展活力

吴志祥 计小青 许泽庆

[摘 要:县域经济是区域发展的基石,县域活则全盘活。文章基于2005—2020年长三角地区153个县域单元面板数据,以长三角城市经济协调会扩容为契机,结合渐进双重差分法、合成双重差分法,实证检验区域一体化对县域经济发展活力的影响及作用机制。研究发现:区域一体化显著促进了县域经济发展活力提升,这一促进作用主要依赖于经济联系机制、产业结构升级机制以及市场活力机制的有效发挥;区域一体化对县域经济发展活力的政策效应,因地区差异、行政约束、工业基础等因素不同而有所不同。在加快构建新发展格局背景下,应更加重视县域经济基础性地位,进一步深化体制机制改革和制度创新设计,有效排除区域内要素自由流通障碍,并引导地方政府强化一体化协同发展理念,充分激发县域经济发展活力。

关键词:区域一体化;县域经济;长三角扩容;渐进双重差分法;合成双重差分法

中图分类号:F127 文献标识码:A文章编号:1007-5097(2024)01-0014-12 ]

Regional Integration and County Economic Development Vitality:

A Quasi-natural Experiment Based on the Expansion of the Yangtze River Delta

WU Zhixiang,JI Xiaoqing,XU Zeqing

(Institute of Finance and Economics,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China)

Abstract:The county economy is the cornerstone of regional development,and it is vital to the overall development. Based on the panel data of 153 counties in the Yangtze River Delta from 2005 to 2020,this article takes the expansion of the Yangtze River Delta Urban Economic Coordination Association as an opportunity,and uses the methods of the staggered difference-in-differences and synthetic difference-in-differences to empirically test the impact of regional integration on county economic development vitality. The study finds that regional integration has significantly promoted the vitality of county economic development,and this promotion mainly depends on the effective play of economic linkage mechanism,industrial structure upgrading mechanism and market vitality mechanism. The policy effect of regional integration on the vitality of county economic development varies with regional differences,administrative constraints,industrial base and other factors. Under the new development pattern,we should pay more attention to the basic status of the county economy,further deepen the reform of the mechanism and system and the innovative design of the system,effectively reduce the obstacles to the free circulation of factors in the region,and guide local governments to establish the concept of integrated and coordinated development,so as to fully stimulate the vitality of county economic development.

Key words:regional integration;county economy;the expansion of the Yangtze River Delta;staggered DID;synthetic DID

一、引言及文獻回顾

区域政策是中国区域经济发展中的重要变量,也是政府优化制度供给的主要抓手(刘秉镰等,2020)[1]。近年来,受区域一体化理论和新区域主义理论影响,我国大力推行区域一体化战略,以破除要素充分流动的体制性障碍,激发区域发展活力。从区域结构来看,县域是支撑区域社会经济发展的基础单元,承担着发展经济、保障民生和维护稳定等重要职能,也是统筹推进乡村振兴、促进城乡融合和实现区域协调发展的最佳着力点(刘彦随等,2022;高强和薛洲,2022)[2-3]。为避免县域成为经济社会发展中的短板和薄弱环节,2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》明确要求,以县域为基本单元推进城乡融合发展,发挥县城连接城市、服务乡村作用,增强对乡村的辐射带动能力。长三角区域一体化发展作为国家重大战略和区域一体化战略的典型,对全国具有重要示范引领作用。虽然当前长三角县域经济领跑全国其他地区,但县域间两极分化现象严重,部分县域在发展中仍存在工业基础薄弱、基础设施落后、发展后劲不足等短板弱项(范毅等,2020;程明和方青,2023)[4-5]。在当前国际环境日趋复杂、国内经济恢复仍面临挑战的态势下,如何在长三角区域一体化进程中进一步激发县域经济发展活力,对加快构建新发展格局、助力我国经济发展行稳致远具有重要的现实意义。

与本文研究内容密切相关的文献主要有两类:

第一类是区域一体化的经济社会发展效应。国外文献以欧盟扩容最为典型,相关研究发现,欧盟扩容降低了成员国间贸易成本(Campos等,2019)[6]、缩小了地区收入差距(Rapacki和Prochniak,2019)[7]、提升了就业率和工资水平(Elsner,2013)[8],为欧盟经济带来了长期稳定增长(Campos等,2019)[6]。国内关于区域一体化的研究起步相对较晚,研究内容集中于区域一体化的政策效应及作用机制方面,使用的方法以“准自然实验”为主。在宏观经济运行层面,刘乃全和吴友(2017)[9]以合成控制法为工具,发现长三角扩容对整个城市群的经济增长具有显著促进作用,其中,产业分工机制、市场统一机制产生了正向推进作用,而经济联系机制却导致了新进城市与原位城市经济增长上的两极分化;郑军等(2021)[10]利用双重差分法,发现长三角一体化通过促进劳动力资源流动和提高技术创新水平,进而促进地区产业结构升级,并使行政等级和金融发展水平更高的城市取得了更优的政策效果。在微观企业主体层面,邓慧慧和李慧榕(2021)[11]运用地理断点回归方法,发现长三角扩容与企业成长之间存在稳健的正向因果关系,区域一体化能够通过“有效市场”和“有为政府”两方面机制的结合推动企业成长;付文林和吕鑫(2022)[12]利用双重差分法,发现长三角区域一体化显著提高了城市经济集聚租金和税收征管效率,地方政府能够在企业分工和盈利水平提升的经济集聚过程中获得税收收益,并驱动区域一体化向更深层次发展。

第二类是经济发展活力的测度及其影响因素。在区域层面,经济发展活力是指一个区域对生命机能、生态环境和经济社会的支持程度,是区域发展的源动力和关键引擎(Landry,2000;曹丽哲等,2021)[13-14]。对于经济发展活力的测度,现有研究大多集中于省级、地级市尺度,多数学者采用DMSP系列卫星和NPP卫星的夜间灯光遥感数据测度经济发展活力(Lan等,2019;Xia等,2020;Yang和Pan,2020;刘泠岑等,2023)[15-18],也有部分學者通过构建综合评价指标体系来反映区域经济发展活力(曹丽哲等,2021;王小广和刘莹,2022)[14,19]。相关研究发现,人口流入与基础设施的互动效应(Lan等,2019)[15]、教育投入增加(Yang和Pan,2020)[17]、收入水平和创新水平提高(陈涛和张越,2021)[20]等因素对激发区域经济发展活力具有显著正向促进作用。

通过梳理现有文献发现,单独从区域一体化或经济发展活力方面来看,学界已积累了丰硕成果。这些研究丰富了区域经济理论,为区域经济理论指导实践提供了新认知、新思路,也指明了经济发展活力在区域研究中的重要意义。但仍有以下问题值得进一步探索:一是现有区域一体化政策效应评估的相关研究主要以地级市为观测单位,在一定程度上忽视了县域经济发展的基础性地位和重要性;二是鲜有文献将区域一体化与经济发展活力结合起来考察,以致实际政策效应检验不足,相关影响机制仍有待探究。鉴于此,本文基于2010年、2013年长三角城市经济协调会两次扩容所形成的“准自然实验”视角,选取2005—2020年长三角地区153个县域单元(不含市辖区)面板数据,结合渐进双重差分法、合成双重差分法,考察区域一体化对县域经济发展活力的影响及作用机制。

与现有文献相比,本文的边际贡献主要体现为:第一,本文将分析对象从地级市层面扩展到县域层面,考察区域一体化影响县域经济发展活力的政策效应,为新发展格局中区域一体化发展提供县域层面的理论支撑和经验证据,拓宽相关主题研究视域;第二,利用渐进双重差分法、合成双重差分法等“准自然实验”方法,更为准确地识别区域一体化对县域经济发展活力的政策促进效应,并通过一系列稳健性检验以确保研究结论的可靠性;第三,梳理出区域一体化影响县域经济发展活力的作用机制,从理论和实证角度验证经济联系机制、产业结构升级机制以及市场活力机制的存在,并发现区域一体化对不同县域的异质性影响,为推进区域一体化发展提供有益参考。

二、政策背景与理论分析

(一)政策背景

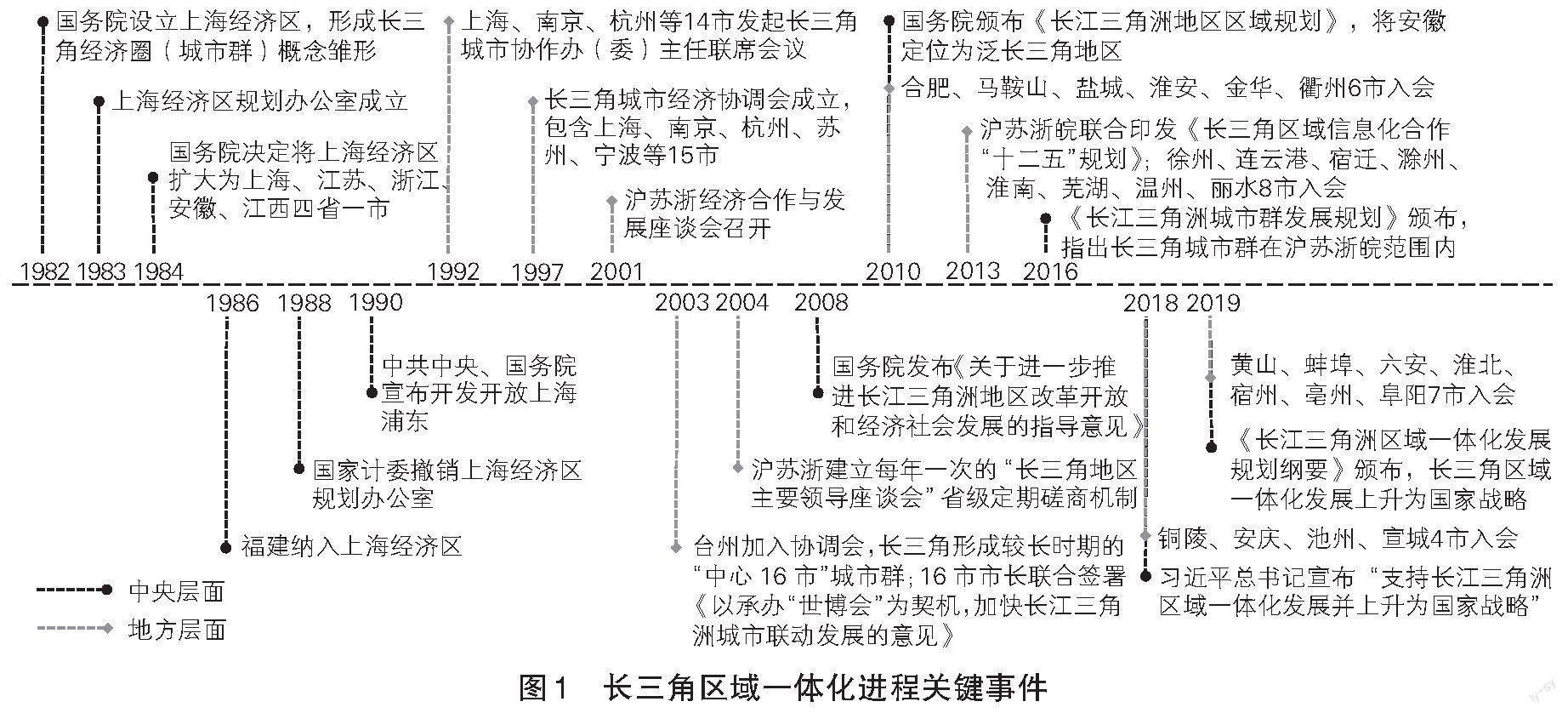

自改革开放以来,长三角区域一体化逐渐引起国家重视,相关规划出台、平台组织不断建立以驱动区域协调发展(王秋玉等,2022)[21]。从1982年国务院设立上海经济区并提出“以上海为中心建立长三角经济圈”,到2019年颁布的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,正式将长三角区域一体化发展上升为国家战略,行政意义上的长三角经历了“迅速扩展—骤然缩小—稳步扩容”的反复过程(刘乃全和吴友,2017)[9]。具体而言,长三角区域一体化扩容进程如图1所示,主要包括两个层面:一种是国家层面发布各类纲领性文件的宏观政策驱动,但一体化演变存在一定波折;另一种是地方层面自发形成的跨区域合作组织,如长三角城市经济协调会通过稳步扩容方式逐渐形成现如今的三省一市(张学良等,2017)[22]。长三角城市经济协调会在组织机构方面,实行常任和轮值相结合的管理模式,上海市是常委主任,执行主席由各成员城市轮值担任;在运营模式方面实行“三题一议”,即常设专题、热点专题、前沿课题和合作协议(张跃,2020)[23]。截至2021年末,长三角城市经济协调会已成功举办21次年度会议,签署并组织实施了包含资源共享、人才合作、科技合作、产业协同、园区共建等众多合作项目。可以看出,市场机制下地方自发形成的跨区域合作机制是长三角一体化发展的本质特征(张学良等,2017)[22],其分步式、渐进式扩容为本文提供了较好的研究视角。适逢区域一体化战略的深入推行和国家日益重视县域经济发展,本文将基于加入长三角城市经济协调会这一事件所形成的“准自然实验”,考察区域一体化对县域经济发展活力的影响。

(二)理论分析与研究假设

1. 区域一体化的集聚与扩散效应

新经济地理学理论(NEG)基于“区域”的地理空间视角,揭示了经济空间极化与不平衡的事实,但也指出区域经济系统中同时存在两种效应:集聚效应和扩散效应(陆铭和陈钊,2009)[24]。以Krugman(1991)[25]为代表的学者通过改进D-S垄断竞争模型和柯布-道格拉斯生产函数,构造一个包含农业和工业的两区域模型,并最终内生出以工业区域为中心、农业区域为外围的“中心-外围”区域经济格局。市场经济条件下,以外部经济、市场规模效应为主的向心力吸引“外围”资源要素向“中心”集聚,表现出“中心”对“外围”的虹吸现象。在加入负外部性因素后,即因集聚而产生拥挤效应和污染效应等,并随着技术水平提升、运输成本下降和市场边界扩大,资本、技术等生产要素将从“中心”地区向“外围”地区扩散,从而带动“外围”地区经济发展(Helpman,1998)[26]。在“中心-外围”的分析框架下,从时间趋势上看,区域经济地理格局演化可分为三个阶段:集聚效应在发展初期具有主导性(Barkley等,1996)[27];扩散效应在发展中后期逐渐加强(汪立鑫和左川,2018;Hong等,2019)[28-29];扩散效应的最终结果是一体化(Xu等,2019;Haini和Wei,2023)[30-31]。

与大多数西方国家不同的是,在我国谈及区域经济运行时,不仅需要分析市场作用,还需关注其背后的政府作为。在有为政府进行高效制度安排的基础上,价格、供求、竞争等市场机制将更有效率地重塑区域经济格局(李兰冰,2020)[32]。区域一体化即是一种区域经济整合的状态及过程,政府旨在通过体制机制改革与创新设计,构建合作框架以促使区域内要素自由流动,从而缩小区域发展差距,形成一个区域发展联合体(Miller,1957;曾刚和王丰龙,2018)[33-34]。在NEG理论中,区域一体化过程同样会带来经济活动集聚与扩散。根据前述一般性分析,判断集聚效应与扩散效应哪一类起主导作用,仍需结合区域经济发展的阶段性特征进行分析。从长三角地区实践来看,长三角城市经济协调会已成立二十余年,有效推进了长三角区域一體化进程,其以加强长三角地区经济联系与协作为宗旨的常态化运行,已然助力长三角地区成长为我国综合经济实力最强、市场发育最好、产业关联度最高的区域之一。既有研究也表明,长三角地区集聚格局已经突破都市区核心圈层,“中心”地区对“外围”地区的辐射能力正在逐步增强(Hong等,2019;李凯等,2016)[29,35]。与此同时,“外围”地区的劳动力、土地资源、生态环境等资源禀赋的比较优势也日益凸显,吸引资本、技术等要素从一些大中城市向中小城市、城镇扩散(Xu等,2019)[30],从而为“外围”地区经济发展注入活力。

2. 区域一体化影响县域经济发展活力的作用机制

聚焦县域层面,区域一体化如何影响县域经济发展活力,本文认为主要包括三个方面。

第一,区域一体化有利于打破地方行政壁垒,加强地方经济联系,进而释放县域经济发展活力。值得注意的是,行政壁垒不仅存在于省份或地级市层面,县域单元之间也存在行政壁垒问题。县级行政区在法律设计、财政预算和机构设置上都具有相当的独立性,可以相对自由行使财权和事权,具有典型的行政区经济特征,并不同程度存在县域发展画地为牢、县域间互设壁垒和过度竞争等问题(郝闻汉等,2021;陈健生和任蕾,2022)[36-37]。长三角城市经济协调会的成立与常态化运行,意味着长三角区域合作逐步走向经济性议题领域的制度性缔结阶段,地方政府间关系由竞争转向竞合已经成为共识(于迎和唐亚林,2018)[38],这在一定程度上弱化了边界效应,加强了县域与县域、县域与地级市尤其是与中心城市之间的经济联系。一方面,长三角城市经济协调会不仅通过常设专题以加强区域内各地方政府间交流,还通过前沿课题为未来经济合作与共同发展提供形势预判和政策建议;另一方面,长三角城市经济协调会积极促进建立统一的区域市场环境、加强区域基础设施互联互通、完善区域产业分工与合作等,促成系列实质性合作协议框架生成(刘乃全和吴友,2017)[9]。随着区域统一大市场加速推进,县域的劳动力、土地资源、生态环境等资源禀赋比较优势得以显现。同时区域基础设施的互联互通又使得要素市场化流动成本大幅降低,显著拓展了县域经济市场空间并改善了县域间竞合关系,一些县域主动跳出传统县域发展框架,依托比较优势建立起城市-县域、县域-县域分工合作的经济联系,有效释放了县域经济发展活力。

第二,区域一体化有利于改善区域内部资源错配,推动地方产业结构优化升级,进而提高县域经济发展活力。以往县域各自为政、画地为牢的经济发展模式,以及地区增长导向的“全能化”倾向,使得大部分县域存在“小而全”“小、散、乱”的产业结构趋同、定位同质化、总体产业层次较低等问题,地方特色优势难以有效发挥(陈健生和任蕾,2022;闫坤和鲍曙光,2018)[37,39]。而依据“中心-外围”理论,区域的中心与外围应集聚不同产业。区域一体化扩容即是各地区依靠资源禀赋优势重新调整产业布局的过程,地方政府可以通过信息共享机制,准确定位本地比较优势和竞争优势,减少地区盲目投资和重复建设,降低产业同构性,提升地区产业专业化水平,从而获得产业分工和专业化发展带来的红利。与此同时,随着一体化合作逐步深入,内部资源错配局面的改善有助于促进各种生产要素低成本跨地区流动,顺应产业生命周期的梯度转移,对地区产业结构优化升级发挥重要作用,并为地区经济发展注入新的活力(刘乃全和吴友,2017;郑军等,2021)[9-10]。例如,2010年,长三角城市经济协调会第十次会议特设“长三角园区共建”专题,共商共谋长三角范围内的产业转移,皖南、苏北、浙西南等地县市产业结构优化升级迎来重大发展机遇;2018年,长三角城市经济协调会第十八次会议以“协同打造绿色美丽长三角”为主题,构建起长三角地区产业特色小镇合作联盟,县域尺度内的专业集镇和特色产业发展也愈发引起重视。

第三,区域一体化有利于推动企业异地布局,激发地方市场活力,进而促进县域经济发展活力提升。从微观尺度来看,企业是国民经济基本细胞,也是最重要的市场主体。在实际经济运行中,企业不仅是产品服务供给方,也是各类要素需求方,更是吸纳和调节就业的“蓄水池”,是地方经济发展的源头活水(国务院发展研究中心宏观调控创新课题组,2022)[40]。一方面,由于城市土地租金、用工成本不断攀升、县域消费市场不断壮大,越来越多的企业将市场下沉到县域层面,将企业整体或部分活动从城市搬迁至周边县域。特别是对土地、劳动力需求量大的成本敏感型工业企业以及电商、直播等互联网经济向县域渗透,不仅有助于解决农村剩余劳动力就地就业难题,也为县域经济发展注入了新的活力(范毅等,2020;张杰和唐根年,2019)[4,41]。另一方面,随着区域一体化发展程度不断提高,县域基础设施也日趋完善,众多县域正呈现出从“外出打工潮”向“返乡创业潮”转变的趋势(张建民等,2023)[42],这不仅加速了经济资本、人力资本和社会资本回流,也吸引了更多农村人口和生产要素向中小城镇集聚(黄祖辉等,2022)[43]。新兴市场主体以城镇为依托,享受集聚所带来的规模经济和范围经济红利,在实现自身快速发展的同时,也直接激活了县域经济发展活力。

综合以上分析,本文提出假设1和假设2a、2b、2c。

H1:区域一体化能够提升县域经济发展活力。

H2a:区域一体化能够通过加强地方间经济联系,提升县域经济发展活力;

H2b:区域一体化能够通过推动地方产业结构升级,提升县域经济发展活力;

H2c:区域一体化能够通过激发地方市场活力,提升县域经济发展活力。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文以2005—2020年长三角地区县域单元面板数据为研究样本,考察区域一体化政策对县域经济发展活力的影响效应。考虑数据的严谨性,本文对研究样本进行如下处理:①本文所指的县域单元包括县、县级市、自治县等。虽然市辖区也属于县级行政单位,但从空间形态上看其主体是城市建成区,从经济形态上看则是地级市政府直接管辖的都市化经济区(刘彦随等,2022)[2],故未将其列入本文考察范围。②长三角地区行政区划调整较为活跃,2005—2020年,共计发生103次县级行政区划变更与调整。本文以2020年行政区划为标准,对样本观测期内存在撤县设区、撤县设市以及大范围辖区变更的县域样本予以剔除。③剔除主要变量缺失及存在异常值的样本,对于少量数据缺失的样本,利用插值法补齐。④为剔除价格因素影响,本文将价值变量均统一调整为以2005年为基期的价格水平。最终得到有效样本县域153个,共计2 448个样本的16年平衡面板数据进行参数估计。实证检验部分使用的数据来源如下:县域经济发展活力相关数据来源于国家青藏高原科学数据中心开发的中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020);县域工商企业存续、在业数量数据通过天眼查手工整理得到;其他指标数据均来源于2006—2012年《中国县(市)社会经济统计年鉴》、2013—2021年《中国县域统计年鉴》和长三角各省市统计年鉴。

(二)模型设定

本文主要关注区域一体化对县域发展活力的影响。长三角城市经济协调会分步式、渐进式扩容为本文提供了较好的准自然实验场景,其在2010年和2013年的两次扩容均具有扩容范围大、行政区划较多的特点,且距今时间较久,能够更好地观测区域扩容前后县域经济发展活力的变化趋势(郑军等,2021)[10]。鉴于此,本文以2010年、2013年长三角城市经济协调会两次扩容为准自然实验,检验区域一体化对县域经济发展活力影响的净效益。其中,实验组有67个县域,剩余86个县域则归入控制组。构造如下渐进双重差分模型:

[lnedvit=α1+β1didit+γ1Controlsit+μi+λt+εit] (1)

其中:被解释变量lnedvit表示县域i在第t年的经济发展活力;核心解释变量didit代表县域i在第t年是否属于长三角城市经济协调会成员的虚拟变量,若县域i在第t年加入长三角城市经济协调会,则取值为1,反之为0;β1为双重差分估计量,刻画了区域一体化扩容对县域经济发展活力的影响效果;Controlsit为影响县域经济发展活力的控制变量集合;μi表示县域固定效应,用来捕捉不随时间变化的个体因素;λt表示年份固定效应,用来捕捉不随个体变化的时间因素;εit为随机扰动项。

(三)变量选取与说明

1. 被解释变量

本文选取经济发展活力(lnedv)作为被解释变量。现有文献对经济发展活力的测度主要有综合指标评价和夜间灯光指数两类。本文测度的是县域层面经济发展活力,考虑较早年份的县域数据缺失较为严重,且一些统计指标名称、统计口径都发生了不少变化,在长时间跨度的情况下,县域层面可获取的指标数量和质量无法得到保证。为此,本文参考Lan等(2019)[15]、刘泠岑等(2023)[18]的做法,采用夜间灯光指数作为县域经济发展活力的代理变量。灯光数据不仅真实客观记录了日常经济活动和能源消耗,还反映了传统统计数据难以传递的一些信息,譬如未能得到准确记录的非正规经济、经济活动的空间分布等(Elvidge等,2009;秦蒙等,2019)[44-45]。

目前普遍使用的夜间灯光遥感数据有DMSP-OLS和NPP-VIIRS两套,但两类灯光数据因传感器差异,同一时空位置的灯光像元值相差较大,无法直接衔接(曹子阳等,2015)[46]。国家青藏高原科学数据中心提出了一种夜间灯光卷积长短记忆(NTLSTM)网络,并将该网络应用于生长出世界上第一套中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020)上,该套数据具有较高的衔接质量以支撑长时间序列的扩展应用(张立贤等,2022)[47]。本文在该数据集的基础上,将历年灯光影像数据重投影转换为兰伯特等角圆锥投影,并利用长三角地区县级行政边界矢量数据进行裁剪,从而输出各县域年度夜间灯光亮度均值。由于该数据集的灯光像素值范围为0~6 300,为确保参数估计的经济意义更加合理,本文将输出的县域年度夜间灯光亮度均值进行对数化处理后再放入回歸模型。

2. 核心解释变量

本文选取区域一体化(did)作为核心解释变量。did为(0,1)虚拟变量,当县域i所属地级市在第t年加入长三角城市经济协调会时,县域i则成为长三角城市经济协调会成员,那么县域i在第t年及以后的年份中did取值为1,代表其属于处理组;否则,did取值为0,代表其属于控制组。若did的估计系数β显著大于0,则说明区域一体化对县域经济发展活力产生了积极的政策效应。

3. 控制变量

为减轻遗漏变量可能产生的偏差,并考虑县级数据可得性,本文结合现有关于经济发展活力影响因素的研究(Lan等,2019;Xia等,2020;Yang和Pan,2020;陈涛和张越,2021)[15-17,20],控制人口密度(lnpopden)、工业化水平(indus)、资本存量(lncapit)、金融发展(lnfina)、政府干预(govs)、通信基础设施(cominfra)等因素影响,更加准确估计出区域一体化影响县域经济发展活力的“净效应”。其中:人口密度以每平方公里人口数的自然对数表示;工业化水平以第二产业增加值占GDP的比重加以衡量;资本存量采用人均固定资产投资额的自然对数表示;金融发展采用人均年末金融机构各项贷款余额的自然对数测量;政府干预采用地方财政一般预算支出占GDP的比重表示;通信基础设施水平采用固定电话用户数与年末总人口的比值衡量。

表1报告了本文主要变量的描述性统计结果。结果显示,样本观测范围内lnedv的均值为0.866,最小值为0.023,最大值为5.721,表明不同县域间经济发展活力存在较大差异。did的均值为0.438,表明研究样本中约有43.8%的县域属于长三角城市经济协调会成员。进一步观察控制变量,发现本文样本观测数据不存在系统性误差。

四、实证结果分析

(一)基准回归分析

为检验区域一体化对县域经济发展活力的影响效果,本文基于式(1)进行基准回归,基准回归结果见表2所列。其中,表2第(1)、(2)列分别为未控制县域、时间效应下,未引入控制变量和引入控制变量后的回归结果,结果表明区域一体化对县域经济发展活力的影响显著为正。如表2第(3)、(4)列所示,在控制县域、时间效应后,相较于未引入控制变量得到的双重差分估计量,引入相关控制变量后,区域一体化对县域经济发展活力的影响效应有所减小,但仍为正并在1%的水平上显著。这表明区域一体化对县域经济发展活力的提高产生了积极政策效果。由此,H1得到验证。此外,从控制变量的系数估计结果来看,人口密度、工业化水平、金融发展水平以及通信基础设施水平提高,也有利于县域经济发展活力提升。政府干预的估计系数为负,表明政府管控需充分把握市场运行规律,过度干预市场经济运行则不利于经济发展活力提升。而人均资本存量对县域经济发展活力的影响虽然为正,但在统计意义上不显著。

(二)稳健性检验

1. 平行趋势与动态效应检验

保证渐进双重差分模型结果满足无偏性的关键前提是平行趋势假说,即在政策实施前,处理组和控制组的经济发展活力变动趋势应该是平行的。为此,本文采用事件研究法(Jacobson等,1993)[48]进行平行趋势检验,并考虑政策实施前后5年内县域经济发展活力变动趋势。该方法可表示为:

其中:Qit是一组政策虚拟变量,若县域i所在的城市在第t年加入长三角城市经济协调会,则县域i的Qt在加入长三角城市经济协调会的前后5年均取值为1,反之为0;其他变量的符号含义与式(1)中的符号相同。本文重点关注该式中参数估计量δt,其反映了区域一体化政策实施前后,即加入长三角城市经济协调会前后年份,实验组与控制组县域的经济发展活力差异。图2展示了在95%置信区间内,δt参数估计值的走势。结果表明:一是在加入长三角城市经济协调会前,δ的估计系数均不显著,说明在区域一体化政策实行前,实验组与控制組县域经济发展活力的变化不存在显著差异,满足平行趋势假说;二是在加入长三角城市经济协调会后的第2年及以后年份,其系数均显著为正,这表明区域一体化对提高县域经济发展活力产生了积极的政策效应,但该效应存在时滞性。

2. 安慰剂检验

为排除相关竞争性政策的潜在效应或不可观测的随机性因素对基准回归结果的影响,本文利用双重随机安慰剂检验(白俊红等,2022)[49],进一步验证区域一体化与县域经济发展活力之间的因果关系。具体而言,为排除样本处理效应干扰,本文随机抽取部分样本,并人为设定“伪处理组”和“伪控制组”,同时将政策实施时点随机分配,从而生成一个新的区域一体化政策虚拟变量didrandom,代入模型(1)重新回归,并按上述方法重复进行500次模拟实验,具体结果如图3所示。可以发现,didrandom的系数估计值在0附近且服从正态分布,基准回归中的系数估计值位于虚假回归系数分布的右侧高尾位置,在安慰剂检验中属于小概率事件。这表明在大多数情况下,随机生成的政策变量didrandom的结果不显著,即基准回归中运用渐进双重差分模型估计得出的系数值在统计上的显著性是稳健的。

3. 其他稳健性检验

(1)改变代理变量。为了避免夜间灯光数据潜在的测量误差,增强实证结果的稳健性,本文考虑人均地区生产总值也是一个相对客观且能够衡量县域经济发展活力的指标,故另选取人均地区生产总值的自然对数(lnpgdp)对基准回归结果进行稳健性检验。如表3第(1)列所示,did的系数估计值为0.021,且在1%的水平上显著,表明区域一体化能够提高县域经济发展活力的结论具有稳健性。

(2)调整样本窗口。考虑长三角城市经济协调会于2018年、2019年又经历两次扩容,而基准回归部分将这两次扩容所涉及的县域全部视为控制组,为避免潜在的政策处理效应对结论的影响,故本文将样本观测范围时间窗口缩短为2005—2017年,再运用模型(1)进行参数估计。如表3第(2)、(3)列所示,调整样本时间窗口后,lnedv对did及lnpgdp对did的系数估计值分别为0.019、0.049,且均在1%的水平上显著为正,再次验证了基准回归结果的稳健性。

(3)改变估计方法。此外,为了进一步缓解长三角区域一体化扩容可能存在的非随机性对研究结论的影响,本文还执行了阿尔汉格尔斯基等提出的合成双重差分检验(Synthetic Difference-in-Differences,SDID)(Arkhangelsky等,2021)[50]。该方法集成了双重差分法和合成控制法的优势,并且提出了一个具有双向(个体和时间)固定效应以及个体和时间权重的一般性估计策略,对于多个处理个体和多个处理期的政策效应评估场景具有良好的应用性质。该方法可以表示为:

其中,τ衡量了区域一体化对县域经济发展活力Yit的影响,具体结果见表3第(4)、第(5)列。结果表明,经过使用加权调整后更加可比的样本作为控制组并基于Bootstrap自助法进行回归后,lnedv对sdid以及lnpgdp对sdid的系数估计值仍在1%的水平上显著为正,且系数估计大小与基准回归结果相近,进一步验证了基准回归结果的稳健性。

五、进一步分析

(一)区域一体化影响县域经济发展活力的作用机制分析

基准回归分析结果表明,区域一体化对县域经济发展活力提高起到了积极的政策效果。结合前文理论分析,本文分别引入经济联系、产业结构升级和市场活力等变量,进一步检验区域一体化激发县域经济发展活力的作用机制。

1. 经济联系机制检验

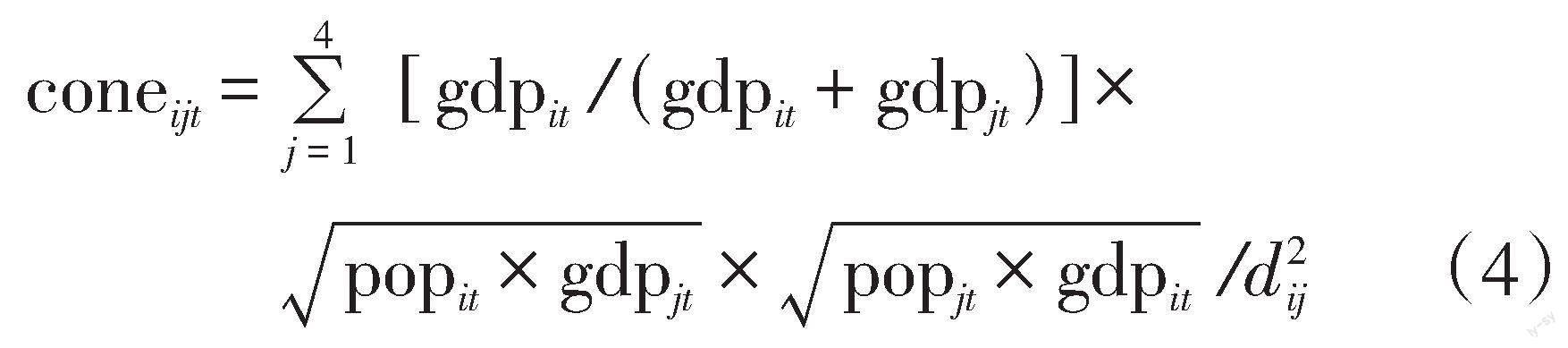

根据前文理论分析,区域一体化有利于打破地方行政壁垒,加强县域与县域、县域与地级市尤其是与中心城市之间的经济联系,进而释放县域经济发展活力。为验证该影响机制,本文利用修正后的经济引力模型,计算各县域与区域内四大中心城市(上海、南京、杭州、合肥)的经济联系度(孙伟等,2018)[51],其计算公式为:

其中:dij表示县域i到中心城市j的政府驻地间地理距离;gdpit和gdpjt分别表示县域i和中心城市j在第t年的地区生产总值;popit和popjt分别表示县域i和中心城市j在第t年的年末总人口;coneijt表示县域i在第t年与区域内四大中心城市的经济联系总值。为了消除量纲差异,本文对计算得到的经济联系度取自然对数后(lncone)再放入模型(1)进行检验。表4第(1)列展示了区域一体化对地方经济联系影响的估计结果,结果显示,did的系数估计值为0.051,且在1%的水平上通过了显著性检验;第(2)列展示了地方经济联系对经济发展活力的影响,lncone的系数估计值为0.550,并在1%的水平上显著。这表明区域一体化能够通过加强地方间经济联系进而促进县域经济发展活力提高,H2a由此得到验证。

2. 产业结构升级机制检验

H2b假定区域一体化有利于改善区域内部资源错配局面,推动地方产业结构升级,进而提高县域发展活力。为验证该影响机制,本文从产业结构形态角度,引入产业结构高度化指数作为产业结构升级的代理变量(唐宇娣等,2020)[52],其计算公式为:

其中,yimt表示县域i的第m产业在第t年占地区生产总值的比重。产业结构升级并非追求“去农业化”或“去工业化”,该指数较为客观地反映了三大产业从由第一产业占优势地位逐渐向第二产业、第三产业占优势地位的比例关系演进过程。表4第(3)列展示了区域一体化对产业结构升级的影响,did的系数估计值为0.011,且在1%的水平上通过显著性检验;第(4)列展示了产业结构升级对县域经济发展活力的影响,stru的系数估计值为0.263,并在1%的水平上显著。估计结果表明,区域一体化能够通过推动地方产业结构升级,进而促进县域经济发展活力提高,H2b得到验证。

3. 市场活力机制检验

H2c假定区域一体化有利于推动企业异地布局和本地居民创业,激发地方市场活力,进而促进县域经济发展活力提高。在市场经济体制下,企业、工商户的多少及其活跃度决定了经济发展活力的强弱(宁吉喆,2020)[53]。为此,本文利用天眼查检索长三角各县域工商企业年度存续、在业数量,然后将工商企业存续、在业数量与年末总人口之比作为衡量市场活力的代理指标,即每万人拥有企业数,并对该指标进行对数化处理后(lnmarvit)再放入模型(1)进行检验。表4第(5)列展示了区域一體化对市场活力的影响,did的系数估计值为0.104,且在1%的水平上通过显著性检验;第(6)列展示了市场活力对县域经济发展活力的影响,lnmarvit的系数估计值为0.040,并在1%的水平上显著。这说明区域一体化能够激发地方市场活力,进而对提高县域经济发展活力产生积极的政策效果,H2c得到验证。

(二)区域一体化影响县域经济发展活力的异质性分析

由于县域自身发展和所处外部环境普遍存在差异,区域一体化可能会对不同县域产生异质性影响效应。为此,本文分别从地区特征、行政约束和工业基础的角度进行异质性检验。

1. 地区差异的异质性检验

尽管长三角是中国经济最发达的地区之一,但区域内各省份的经济发展水平、自然资源禀赋、自然地理特征等均存在较大差异,从而影响区域一体化政策实施效果。为此,本文执行了基于省份分组的异质性检验,具体检验结果见表5所列。从表5第(1)—(3)列lnedv对did的省份分组估计系数及显著性可知,从整体上看,区域一体化对江苏、浙江、安徽等省的县域经济发展活力提升均起到促进作用。进一步对系数进行对比分析可知,区域一体化对不同省份县域经济发展活力的影响效果存在差异,安徽省受区域一体化影响的政策效果最优,其次是江苏省,再次是浙江省。这一发现表明,在区域一体化发展的政策驱动下,生产要素在区域内部流动将随着边界效应弱化而更加自由,从而有利于推动区域协调发展,各地区经济发展水平最终将实现趋同。

2. 行政约束的异质性检验

除地区差异外,县域自身特征如行政约束差异也可能影响区域一体化政策的实施效果。县与县级市虽然在行政关系上隶属同级,但相较于一般的县而言,县级市具有更大行政权力和财政权力(唐为,2019)[54]。例如,县级市往往拥有更多的土地审批权和建设用地指标,并能够从土地出让收入中保留更高份额。为此,本文进一步执行了基于县级市与普通县的行政约束异质性检验(本文的县域单元包括县、县级市以及自治县,但由于样本观测范围内仅含一个自治县,故在实际检验中予以剔除)。见表5第(4)、第(5)列所示,县级市组和普通县组的系数估计分别在1%和10%的水平上显著,但县级市组did的系数估计值为0.109,远大于普通县的0.052。这表明随着财权和事权的下放,县级市能够获取更多经济资源,在区域一体化进程中也取得了更好的政策效益。

3. 工业基础的异质性检验

一般而言,县域经济结构大多处于工业化发展初期或中期阶段,且长三角不同县域间的工业化水平仍存在着较大差异,这反映出县域对外招商引资、承接产业转移能力差异,从而影响区域一体化对县域经济发展活力的政策效应。为此,本文以第二产业增加值占GDP的比重来衡量县域工业基础。当县域第二产业GDP占比大于或等于年度中位数时,认为该地工业基础较好,反之则认为该地工业基础薄弱。基于工业基础分组的异质性检验结果见表5第(6)、第(7)列所示,从did的估计系数及显著性可知,区域一体化对工业基础薄弱组和工业基础较好组的县域经济发展活力均产生了积极的政策效应,但工业基础较好的县域受区域一体化政策驱动作用稍大于工业基础薄弱的县域。这一结论表明了工业基础对县域经济发展活力的重要作用,部分工业基础薄弱的县域需在区域一体化发展中找准自身定位,发挥比较优势,在区域一体化进程中实现县域优势互补与错位发展。

六、结论与启示

本文利用2005—2020年长三角地区153个县域单元面板数据,将长三角城市经济协调会扩容视作“准自然实验”,结合渐进双重差分法、合成双重差分法实证检验了区域一体化对县域经济发展活力的影响及作用机制。研究结果表明:①区域一体化显著提升了县域经济发展活力。该结论经过反事实分析、改变代理变量、缩短样本时间窗口以及更换估计模型等一系列稳健性检验后依然成立。②区域一体化打破了传统县域经济发展框架,弱化了县域发展的边界效应,提高了生产要素自由流通的速度,从而能够通过加强地方间经济联系、推动产业结构升级以及激发市场活力等机制促进县域经济发展活力提高。③区域一体化对县域经济发展活力的影响存在异质性。从地区差异来看,安徽受区域一体化影响的政策效果最优,其后是江苏、浙江;从行政约束来看,相较于普通县,县级市在区域一体化进程中的政策效应更为明显;从工业基础来看,工业基础较好的县域在区域一体化政策驱动下取得的效益要优于工业基础薄弱的县域。

本研究结论为实现区域一体化战略目标提供了县域层面的证据和理论支撑,对助力中国经济持续恢复、加快构建新发展格局具有一定的政策启示:

第一,持续深入推进区域一体化战略,提高一体化发展水平。本文研究表明,区域一体化对县域经济发展活力产生了积极的政策影响。但需要注意的是,一体化进程中同时存在集聚和扩散两种效应。在未来区域一体化进程中,不仅需要发挥市场“无形的手”的效率引导作用,也要积极发挥政府“有形的手”的调节作用,以更好地权衡市场、政府力量,推动区域一体化发展迈向更高水平,从而充分发挥作为中心地区的大中城市带动外围地区中小城市、城镇经济发展的积极作用。

第二,加强区域一体化发展制度建设,充分破除要素流动的机制体制性障碍,打造更加公平、高效的一体化环境。长三角地区实践表明,区域一体化能够通过加强地方经济联系、推动产业结构升级以及激发市场活力等机制对县域经济发展活力产生积极的政策效果。未来需以长三角城市经济协调会为纽带,探索设立区域分割的负面清单,完善相应的成本分摊、利益协调和损失补偿机制,建立更广范围、更深层次的区域交流与合作,以充分消除要素流通的体制性障碍,营造更加公平、高效的一体化发展环境。同时,还应当积极总结和推广长三角区域一体化发展的成功经验,助力其他区域高质量发展。

第三,充分重视县域经济基础性地位,关注区域一体化对县域经济发展活力的差异化影响及阶段性特征,避免陷入一体化发展的县域“发展鸿沟”。本文研究发现,虽然整体上县域经济发展活力因长三角区域一体化扩容而得到显著提升,但政策效应因地理区位、行政约束和工业基础等不同而存在明显差异。为避免“工业强县”与“工业弱县”、“县级市”与“普通县”之间发展差距逐渐扩大,上级政府需加大对相应县域政策扶持力度,以帮助和调节不同县域因经济基础、发展定位和产业分工不同所带来的发展差距,从而增强区域经济发展的平衡性、协调性。此外,县级政府也应抓住当前国家重视县域经济发展的历史机遇,主动融入长三角区域一体化分工与合作,树立城市—县域、县域—县域产业分工合作的一体化与协同发展理念,在一体化进程中找准自身定位和发挥比较优势,从而增强自身“造血”能力。

参考文献:

[1]刘秉镰,朱俊丰,周玉龙.中国区域经济理论演进与未来展望[J].管理世界,2020,36(2):182-194.

[2]刘彦随,杨忍,林元城.中国县域城镇化格局演化与优化路径[J].地理学报,2022,77(12):2937-2953.

[3]高强,薛洲.以县域城乡融合发展引领乡村振兴:战略举措和路径选择[J].经济纵横,2022(12):17-24.

[4]范毅,王笳旭,张晓旭.推动县域经济高质量发展的思路与建议[J].宏观经济管理,2020(9):60-62.

[5]程明,方青.乡村振兴与新型城镇化战略耦合機理研究——基于城乡要素流动的视角[J].华东经济管理,2023,37(5):1-8.

[6]CAMPOS N F,CORICELLI F,MORETTI L. Institutional Integration and Economic Growth in Europe[J]. Journal of Monetary Economics,2019,103(3):88-104.

[7]RAPACKI R,PROCHNIAK M. EU Membership and Economic Growth:Empirical Evidence for the CEE Countries[J]. The European Journal of Comparative Economics,2019,16(1):3-40.

[8]ELSNER B. Does Emigration Benefit the Stayers? Evidence from EU Enlargement[J]. Journal of Population Economics,2013,26(2):531-553.

[9]刘乃全,吴友.长三角扩容能促进区域经济共同增长吗[J].中国工业经济,2017(6):79-97.

[10]郑军,郭宇欣,唐亮.区域一体化合作能否助推产业结构升级?——基于长三角城市经济协调会的准自然实验[J].中国软科学,2021(8):75-85.

[11]邓慧慧,李慧榕.区域一体化与企业成长——基于国内大循环的微观视角[J].经济评论,2021(3):3-17.

[12]付文林,吕鑫.区域一体化与企业所得税实际税率——基于长三角一体化的准自然实验分析[J].财政研究,2022(8):65-78.

[13]LANDRY C. Urban Vitality:A New Source of Urban Competitiveness[J]. Archis,2000(12):8-13.

[14]曹丽哲,潘玮,公丕萍,等.中国县域经济发展活力的区域格局[J].经济地理,2021,41(4):30-37.

[15]LAN F,GONG X,DA H,et al. How Do Population Inflow and Social Infrastructure Affect Urban Vitality? Evidence from 35 Large- and Medium-sized Cities in China[J]. Cities,2019,100:102454.

[16]XIA C,YEH A G O,ZHANG A. Analyzing Spatial Relationships Between Urban Land Use Intensity and Urban Vitality at Street Block Level:A Case Study of Five Chinese Megacities[J]. Landscape and Urban Planning,2020,193:103669.

[17]YANG Z S,PAN Y H. Are Cities Losing Their Vitality? Exploring Human Capital in Chinese Cities[J]. Habitat International,2020,96:102104.

[18]刘泠岑,孙中孝,吴锋,等.基于夜间灯光数据的中国县域发展活力与均衡性动态研究[J].地理学报,2023,78(4):811-823.

[19]王小广,刘莹.城市經济活力:特征、评价体系与提升建议[J].区域经济评论,2022(1):130-138.

[20]陈涛,张越.城市紧凑度对经济活力的影响机制——基于中国直辖市、省会城市的实证分析[J].城市问题,2021(6):34-42.

[21]王秋玉,曾刚,苏灿,等.经济地理学视角下长三角区域一体化研究进展[J].经济地理,2022,42(2):52-63.

[22]张学良,李培鑫,李丽霞.政府合作、市场整合与城市群经济绩效——基于长三角城市经济协调会的实证检验[J].经济学(季刊),2017,16(4):1563-1582.

[23]张跃.政府合作与城市群全要素生产率——基于长三角城市经济协调会的准自然实验[J].财政研究,2020(4):83-98.

[24]陆铭,陈钊.分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护?[J].经济研究,2009,44(3):42-52.

[25]KRUGMAN P. Increasing Returns and Economic Geography[J]. Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499.

[26]HELPMAN E. The Size of Regions,Topics in Public Economics:Theoretical and Applied Analysis[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1998.

[27]BARKLEY D L,HENRY M S,BAO S. Identifying "Spread" Versus "Backwash" Effects in Regional Economic Areas:A Density Functions Approach[J]. Land Economics,1996,72(3):336-357.

[28]汪立鑫,左川.中心城市回荡扩散效应框架下城市间政府竞争的演化——以长三角都市圈为例[J].上海经济研究,2018(10):55-70.

[29]HONG T,YU N,STORM S,et al. How Much Does Regional Integration Contribute to Growth? An Analysis of the Impact of Domestic Market Integration on Regional Economic Performance in China (1997—2011)[J]. Economic Research-Ekonomska Istra?ivanja,2019,32(1):3189-3210.

[30]XU J,ZHANG M,ZHANG X,et al. How Does City-cluster High-speed Rail Facilitate Regional Integration? Evidence from the Shanghai-Nanjing Corridor[J]. Cities,2019,85(4):83-97.

[31]HAINI H,WEI L P. Do Regional Integration and Trade Linkages Promote Productivity Spillovers?Evidence from the European Union[J]. Baltic Journal of Economics,2023,23(1):64-90.

[32]李兰冰. 中国区域协调发展的逻辑框架与理论解释[J]. 经济学动态,2020(1):69-82.

[33]MILLER K E. Political Community and the North Atlantic Area:International Organization in the Light of Historical Experience[M]. Princeton:Princeton University Press,1957.

[34]曾刚,王丰龙.长三角区域城市一体化发展能力评价及其提升策略[J].改革,2018(12):103-111.

[35]李凯,刘涛,曹广忠.城市群空间集聚和扩散的特征与机制——以长三角城市群、武汉城市群和成渝城市群为例[J].城市规划,2016,40(2):18-26.

[36]郝闻汉,袁淳,耿春晓.区域一体化政策能促进企业垂直分工吗?——来自撤县设区的证据[J].经济管理,2021(6):22-37.

[37]陈健生,任蕾.从县域竞争走向县域竞合:县域经济高质量发展的战略选择[J].改革,2022(4):88-98.

[38]于迎,唐亚林.长三角区域公共服务一体化的实践探索与创新模式建构[J].改革,2018(12):92-102.

[39]闫坤,鲍曙光.经济新常态下振兴县域经济的新思考[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2018,57(2):43-52.

[40]国务院发展研究中心宏观调控创新课题组.适应新常态、面向市场主体的宏观调控创新——对党的十八大以来中国宏观调控创新的认识[J].管理世界,2022,38(3):9-19.

[41]张杰,唐根年.浙江省制造业企业时空迁移特征及驱动机理——基于县域尺度[J].经济地理,2019,39(6):118-126.

[42]張建民,窦垚,赵德森.返乡创业研究(2001—2021):阶段划分、主题演进与未来展望[J].当代经济管理,2023,45(1):39-48.

[43]黄祖辉,宋文豪,叶春辉,等.政府支持农民工返乡创业的县域经济增长效应——基于返乡创业试点政策的考察[J].中国农村经济,2022(1):24-43.

[44]ELVIDGE C D,SUTTON P C,GHOSH T,et al. A Global Poverty Map Derived from Satellite Data[J]. Computers and Geosciences,2009,35(8):1652-1660.

[45]秦蒙,刘修岩,李松林.城市蔓延如何影响地区经济增长?——基于夜间灯光数据的研究[J].经济学(季刊),2019,18(2):527-550.

[46]曹子阳,吴志峰,匡耀求,等.DMSP/OLS夜间灯光影像中国区域的校正及应用[J].地球信息科学学报,2015,17(9):1092-1102.

[47]张立贤,任浙豪,陈斌,等.中国长时间序列逐年人造夜间灯光数据集(1984—2020)[EB/OL].(2022-04-18)[2023-07-29].https://doi.org/10.11888/Socioeco.tpdc. 271202.

[48]JACOBSON L S,LALONDE R J,SULLIVAN D G. Earnings Losses of Displaced Workers[J]. The American Economic Review,1993,83(4):685-709.

[49]白俊红,张艺璇,卞元超.创新驱动政策是否提升城市创业活跃度——来自国家创新型城市试点政策的经验证据[J].中国工业经济,2022(6):61-78.

[50]ARKHANGELSKY D,ATHEY S,HIRSHBERG D A,et al. Synthetic Difference-in-Differences[J]. American Economic Review,2021,111(12):4088-4118.

[51]孙伟,闫东升,吴加伟.城市群范围界定方法研究——以长江三角洲城市群为例[J].地理研究,2018,37(10):1957-1970.

[52]唐宇娣,朱道林,程建,等.差别定价的产业用地供应策略对产业结构升级的影响——基于中国277个城市的实证分析[J].资源科学,2020,42(3):548-557.

[53]宁吉喆.中国经济活力之源[J].中国人民大学学报,2020,34(1):15-19.

[54]唐为.经济分权与中小城市发展——基于撤县设市的政策效果分析[J].经济学(季刊),2019,18(1):123-150.