其兴勃焉,其亡忽焉

王平

倒脱靴是一条小巷的名字,我便在这条巷子里长大。地名古怪,亦有所谓典故。但我对穿凿附会的典故不太感兴趣,故从略。后来知道“倒脱靴”乃围棋术语之一种,有先弃后取的意思,却叫人喜欢。《红楼梦》的八十七回里,对倒脱靴的着法即有生动的描述,说宝玉在蓼风轩看妙玉和惜春下围棋:

只见妙玉低着头问惜春道:“你这个‘畸角儿’不要了么?”惜春道:“怎么不要。你那里头都是死子儿,我怕什么。”妙玉道:“且别说满话,试试看。”惜春道:“我便打了起来,看你怎么样。”妙玉却微微笑着,把边上子一接,却搭转一吃,把惜春的一个角儿都打起来了,笑着说道:“这叫作‘倒脱靴势’。”

倒脱靴巷子里有我太多苦不堪言的灰暗记忆。但尽管如此,随着漫长岁月的远去,巷子里各色人等的遭际与命运,反而经常浮现于心底,时而清晰,时而模糊,甚或真假莫辨,且竟然有了一种略带伤感的亲切。

尤其在偶尔之间,闻到五月的小巷里槐花香气的时候。

便慢慢写了一些文字。或直接或间接,与倒脱靴相关,也与自己的内心相关。

《湖南文学》打算在新年推出新栏目《地方》,意思当然明白不过。知道我是个老长沙人,编辑便约我写一篇与长沙老街巷有关的文章。若合适,他们考虑采用。这正合我意,于是不揣浅陋,又写了一篇。同时遵编辑嘱,又请了另外几位朋友从不同角度写下一些文字,使《地方》这个栏目更加呈现出了它的丰富性与多样性。

长沙市首个以“文夕大火”为题材的纪念性建筑——湖南电灯公司遗址纪念墙,位于湘江风光带与原六铺街的交汇处,落成后我专门去看过—次。因小时候听祖父说过,我祖母的父亲,即我的曾外祖父陈文玮,是湖南电灯公司的创始人。祖父还用开玩笑的口吻说,那时候你们的老外公,在长沙城里的外号叫“陈百万”哦,有钱得很!

顺便说一句,我的祖父王时泽,乃辛亥革命老人,同盟会会员。晚年却落魄不堪,与我们挤住在倒脱靴,直至去世。听他如此一说,家中晚辈都大吃一惊。其时正值20世纪60年代过“苦日子”时期,我们一家人已窘迫得几乎揭不开锅了。

可惜曾外祖父陈文玮亲手创办的湖南电灯公司,早在1938年l1月的“文夕大火”中,包括先后坐落在皇仓坪、苏家巷及南门外六铺街的办公楼、发电厂机电设备、器材库,以及沿街线路及电灯杆等等,俱遭焚毁。

世事如棋。想不到百余年后,有关部门居然在湖南电灯公司的旧址建了个纪念墙,心里多少有些感慨。石碑上所刻文字云:

为纪念1938年毁于“文夕大火”的湖南电灯公司,特筑电灯公司遗址。电灯公司遗址视野开阔,占地面积约一千五百平方米,主要景观是电灯公司遗址墙和喷泉水池。电灯公司遗址纪念墙由粗面麻石砌筑,营造出粗犷严肃的气氛,以警示后人,勿忘历史。

恰巧不久后,我在浏览大型书系《湖湘文库》的书目时,看到有本《湖南近现代实业人物传略》,便想,曾外祖父既然是湖南电灯公司的创始人,长沙城里亮起的第一盏电灯,即与他直接相关,应该忝列其中吧。于是找来一本看看。信手翻开目录,果然。依目次数下来第六位,便是陈文玮的名字。

此书目录中还有一位叫龙璋的人,因名字紧挨着陈文玮,排第五,顺便也翻了一下。不料这位在湖南近现代史上声名显赫的人物,竟然与曾经住在倒脱靴14号的邻居龙永宁老师有极近的血缘关系,且与我的曾外祖父及祖父均为世谊。以前我仅知道龙老师的父亲叫龙伯坚,为毛泽东早年时期的故友。而此书“龙璋”一节的正文里,有两段引文均出自龙伯坚所写的《龙璋事略》,文中称龙璋为“先伯”。并且得知,1909年,龙璋与谭延闿、陈文玮等人,在长沙发起组织湘路股东共济会,以拒借外债、集股自筑湖南境內铁路为宗旨。陈文玮还是湖南全省铁路有限公司创始人。后来,陈文玮又与龙璋合作创办了湖南制革公司。这一切,使得先前并不关注身世的我,对家族的历史也产生了一些兴趣。

再看下去,又发现了住在倒脱靴6号的范虞阶的名字,便更觉得有意思了。范爹爹乃民国时期天伦造纸厂的厂长,这个巷子里的人早就知道。他家在倒脱靴的6号老屋(现16号),至今仍在,且还有后人居住。

一本《湖南近现代实业人物传略》,按前言所云:“立传对象主要是1840年至1949年中国近现代史上有代表性和影响力的湘籍实业界人物。”跨度逾百年,仅收六十三人。其中居然有三位与倒脱靴或远或近扯得上关系,这可是始料未及的,似可说一说。

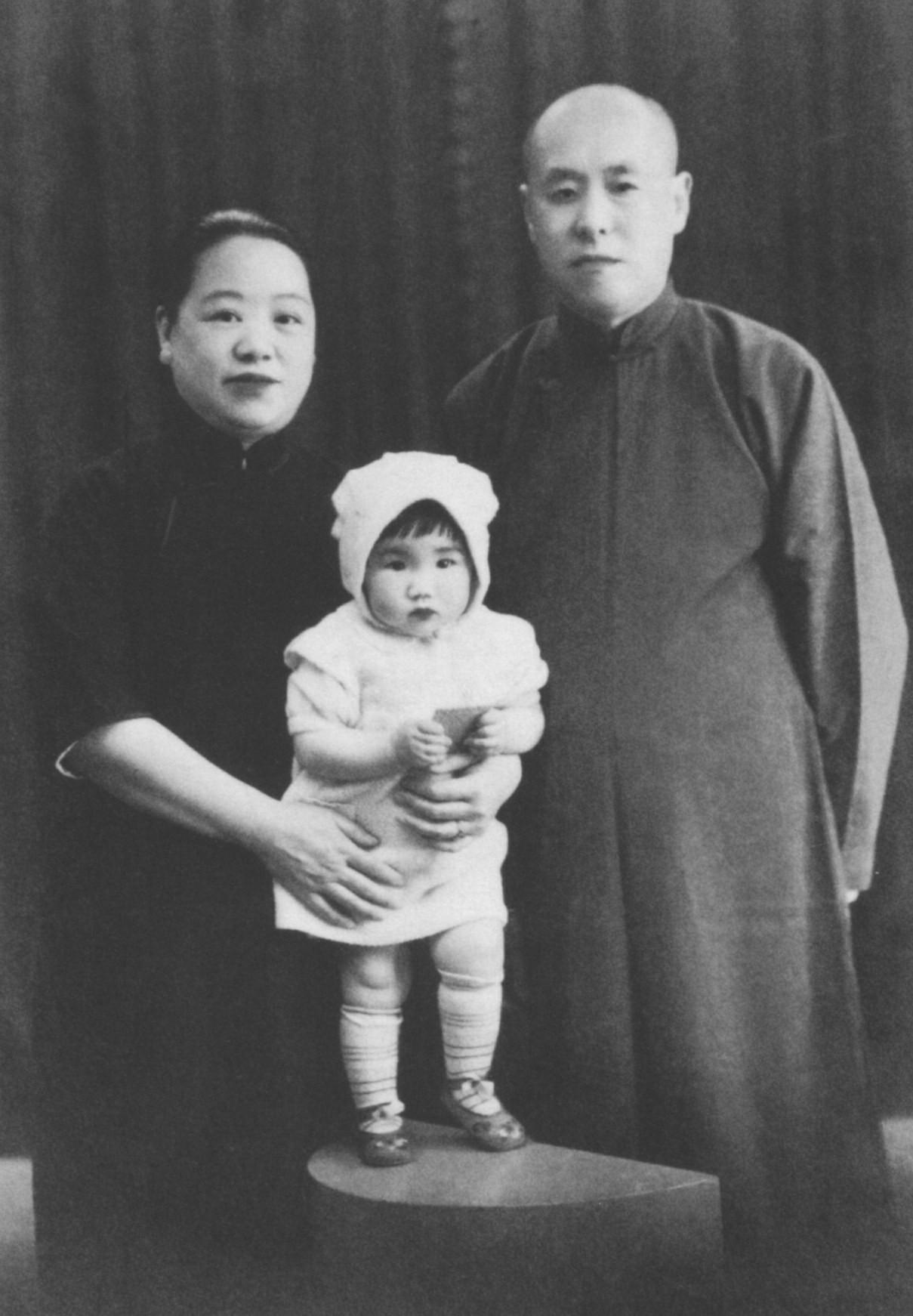

先说说曾外祖父陈文玮(1855-1935),字佩珩,晚号遁奥,长沙人。为近代实业家、诗人和画家。曾捐湖北补用道,未赴任。其诗曾被民国总统徐世昌选入其著述《晚晴簃诗汇》。1905年与周声洋发起成立湖南商会,任总经理,是粤汉铁路废约自办运动的主要领导者。创立商办湖南全省铁路有限公司,发刊《湘路周报》杂志,反对清政府出卖路权。1909年初,在长沙的外国商人一方面运来大批洋油,设站零售,牟取暴利,另一方面又计划在长沙开办电厂,意图垄断本省的电力行业。时任湖南商会总经理的陈文玮深感不安,遂与另两人发起组织湖南电灯股份有限公司,拟集股二十万银元,安装电灯一万盏。并呈报农工商部立案,請准予专利,获得批准。陈文玮亲自撰写为开办电灯公司所呈农工商部之文件,宣统元年(1909年)二月六日的《长沙日报》副刊曾予以全文登载,情理并茂,可堪一读。兹节录一段:

窃长沙自开商埠,外人争先恐后,络绎而来,凡湘中自有之利权,每为攘夺而莫可挽救;华商势微力弱,往往落人之后,后悔已噬脐。顷又有洋商在小西门外议办电灯,擘划经营,不遗余力,若不急图抵制,匪特利源外溢,损失遍及于湘垣,抑且交涉日多,纠葛蔓延于官署。职道等各有保商之责,势难放弃地方自有之权利,拱手而让之他人。……惟有赶办电灯,职等组织于前,政界维持于后,他日电灯普遍,洋油输入之数,必然锐减于前,非但预杜觊觎,不使利权旁落已也。爰约同志,主持自办,众议佥同,拟集股本洋二十万元,设备电灯一万盏,一面筹办机厂物料,妥议章程,一面予省城先立公司,遴派諳习工师及早部署,以为先发制人之计。惟此项公司与他项公司迥别,必得援照北京、镇江、汉口各电灯公司成例,准予专利。嗣后华商只准附股,不得另设,方可保全。为此公恳大人俯赐批准,先行立案,并请援照湘省矿产不许外人开采定案,咨请外务部转照各国政府,所有湘省电灯,概归本省绅商自办,外商不得仿设,以保利权而省交涉。一俟开办有日,再将详细章程禀呈察核批示祗遵。

如是,农工商部很快予以批准,批文如下:

据禀已悉。该总协理等拟集股在湖南省城设立电灯公司,系为自保利权、振兴公益起见,所请先行立案及援案归本省绅商专办之处,均应照准。仰即妥订章程,招集股份,迅速筹办。除咨外务部及湖南巡抚备案外,合行批饬该总协理遵照可也。此批。

1910年,湖南电灯公司资本总额已高达本洋五十万元。曾外祖父陈文玮正式决定,湖南电灯公司向德国瑞记洋行购置一百六十千瓦三相交流发电机组三台、水管式锅炉三台(号称洋炉),于1911年农历5月1日装机竣工,正式发电。最初的发电时间为每晚六时至十二时,供应长沙城内照明灯两千盏。不久改为通宵供电。至1919年达两万盏,1922年达四万多盏。机组容量达一万多千瓦,跃入全国十二家一类民营电厂行列。从此,长沙市民逐步用上电灯,最终告别了“洋油灯”时代。

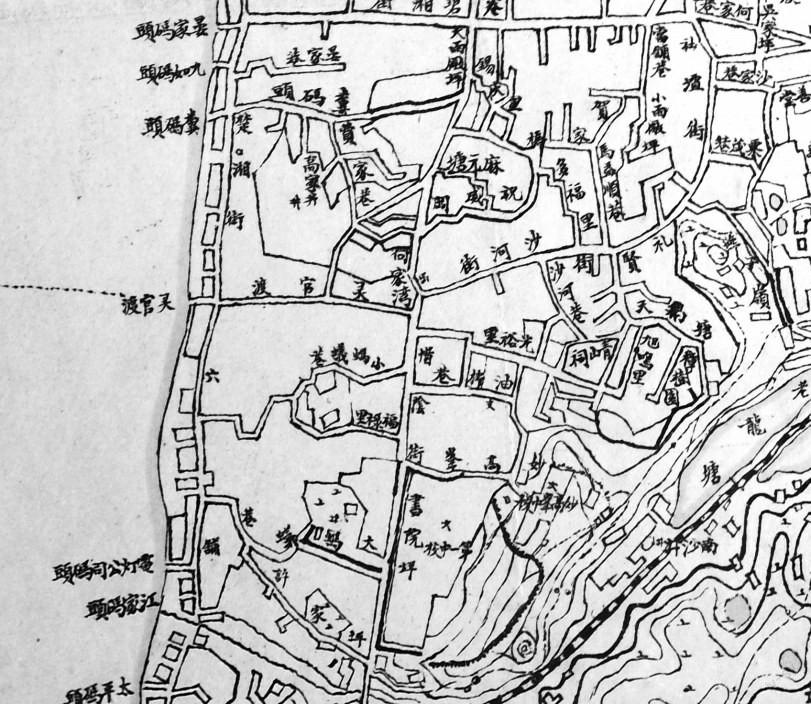

又经查阅,湖南电灯公司发电厂之所以选址在六铺街,还是颇有道理的。因此处位于长沙南门外的郊区,湘江河岸之中段,作为使用煤炭的火力发电厂,水运甚为方便,湖南电灯公司在此还特地建造了专用码头。从长沙上世纪二三十年代的老地图上看,六铺街西侧通往湘江的岸边,清晰地标注了“电灯公司码头”的字样。再者粤汉铁路也在附近,老火车南站也在这条街的南端,水陆交通都很发达。

位于六铺街的电灯公司新办公楼则由民国著名的建筑设计师柳士英于1935年设计。钢结构的楼房在民国时期并不多见,因此这栋楼成了当时长沙市的标志性建筑之一。柳士英是中国建筑学教育先行者,今天在业内大名鼎鼎的湖南大学土木系,就是柳先生以一己之力创立的。据当年知情的老长沙人回忆,文夕大火时全城烧了大半,发电厂几乎烧光了,唯有这栋办公楼,除了熏黑了以外,几无损伤。可惜这栋典型的德式风格办公楼,虽然躲过了文夕大火,却还是在将近七十年之后的2003年,因修建湘江风光带而被整体拆毁。

有意思的是,我在网上还搜索到了两则近百年前的湖南电灯公司启事。其一刊载于1927年1月12日长沙《大公报》的第一版:

湖南电灯公司启事

敝公司锅炉房每日所出之煤渣觅主出售,如有愿承销者,请至敝公司稽查课或材料课接洽可也。

原文系繁体竖排,未断句。此则近百余年前的启事,令我颇感兴趣。当年湖南电灯公司从瑞记洋行购置的水管式锅炉,虽属正宗德国进口,但如今看来,即便洋货,彼时设计与技术亦不成熟,煤炭燃烧不甚充分,效率较差。所幸大量煤渣仍可堪利用,这便有了“煤渣觅主出售”一说。

且我所以感兴趣者,是从这则广告中,亦可解读出当时湖南电灯公司在其运营管理中,已然具备了强烈的“废物利用”意识,这应与时任总经理的陈文玮不无关系吧。曾外祖父少时从绸缎庄小伙计起步,个人的商业头脑从来精明,后来在长沙还开过一家叫颐庆和的钱庄。

第二则广告的正文亦非常简短,乃专门为服务标准所制定的广告。內容大致是,电灯公司所有上门服务的工匠都从公司领有薪水,服务中无须另外支付费用。工匠如有违拗,可告知公司予以严惩。从这则布告中看出其时电灯公司的服务意识之高,极为注意售后服务和员工管理,以杜绝可能出现的贪污、索贿现象。

1911年10月长沙光复后,陈文玮受任为湖南都督府财政司司长,负责清理大清银行湖南官钱局事务。不久自请解职,仍理商务。1912年,国民党湖南支部成立,被推为评议员。袁世凯复辟帝制后,军阀混战,湘政不安,乃退职家居,在长沙筑晚香别墅,不预政事而寄情书画。据我另一远亲表哥回忆道,“此栋别墅颇具规模,上下两层,楼上楼下电灯电话不说,厕所里且装了抽水马桶。这在上世纪二三十年代的长沙,恐怕是首屈一指,领风气之先了吧。”

又查孔夫子旧书网,亦有《陈佩珩先生人物画册》(画八帧,照片一帧),《陈佩珩先生纪游图咏》(画十帧,照片一帧)之介绍,云“其画以山水人物见长。上追宋元,下及四王,对陈老莲笔意领会颇多”。

此两种画册均是曾外祖父八十岁那年,分别由长沙市万福街藻华印刷局及长沙市长治路鸿飞印刷所胶版影印。一时名家,如夏敬观、谈月色诸家,多至几十人,均为陈氏题咏赞歌。此两种集子,均由徐桢立题签。徐氏善画,亦是近世知名学者。此两种集子虽属晚近,然存下来者并不多见,可作研究乡贤的好资料。

另有《晚香别墅题咏》一册,系曾外祖父在居所与众多湖湘名士会聚,友人或赠墨迹或吟诗题咏之汇编。内有杨廷瑞、吴士萱、王运长、徐博立、徐显立、徐桢立、徐闳立、余肇康、李澄宇、傅熊湘、袁德宣、夏敬观、袁思亮、程颂万、陈夔龙等名士之墨宝。

1935年,曾外祖父陈文玮在长沙去世。终年八十岁。

我手头侥幸残存曾外祖父胶版印刷之山水画作散页十帧,应为《陈佩珩先生纪游图咏》之残册吧,但已经完全记不清楚是如何到我手里来的了。推测应该是祖父居住在倒脱靴时,留存在什么柜弯箱角里被遗忘了。其中若干张画意题款都蛮有趣味,录其《湖堤试马》一幅之题款如下:

余少有马癖,乡居尤便畜牧。多方物色幸得一驹,调良善走。每值夕阳西下必骑绕湖堤一周。有时弃鞍辔以手足御驶亦能驰骋如意。远近之有同嗜者闻得良马,无论识与不识,咸策骑登门请与驰逐。往往并辔疾驰吾马常先于诸马,皆叹誉以为神骏。忽忽六十馀年尤彷彿忆及之。

我幼时也喜欢马,亦喜欢画马。当然远不及曾外祖父,可“幸得一驹”,且为“良马”,还有人找他比赛。却记起在倒脱靴家里的墙壁上,我用毛笔临摹过一幅关公骑马图,持青龙偃月刀,高约两尺,画得墨汁淋漓,令母亲哭笑不得。多年后听父亲说,我临摹的那幅古画乃曾外祖父所藏。可惜在文革时期,与其他一大堆“四旧”物品俱被抄去,不知所终。

另,曾外祖父之兄,即我祖母的伯父,叫陈启泰。为同治七年的进士,曾任江苏巡抚。其事迹亦可圈可点,尤以反贪腐著称。曾奏劾浙江巡抚任道镕庸鄙猥瑣,难胜重任;奏劾湖广总督涂宗瀛、巡抚彭祖贤侵吞公帑,搜刮百姓;奏劾云贵总督刘长佑及粮道崔尊彝、知府潘英章勾结京官周瑞卿贪贿,事涉军机大臣、户部尚书王文韶等,因起大狱,被罢官八十余人,令朝野瞠目。其独生女儿陈征嫁给了袁世凯的第六个儿子袁克桓,与袁世凯为亲家,也算得上个人物吧。

再说龙璋,故事就稍微有些复杂了。原先我对他一无所知,但对龙老师的父亲龙伯坚却有所耳闻。因早年间我的姑妈随祖父也住在倒脱靴10号,与龙老师交往较多。我经常听姑妈说起龙伯坚。说他早年在湘雅医学专门学校读书时,便受到五四新思潮的影响,举办了《新湖南》周刊,宣传一些救国救民的道理。还担任过由毛泽东组织的湖南学生周报联合会总干事。后来又请毛泽东接任《新湖南》主编,使其承继了《湘江评论》的激进传统。解放后,毛泽东在给龙伯坚的信中仍对此往事感到“与有荣幸”。

因龙伯坚在《龙璋事略》中称龙璋为“先伯”,若按此算起来,龙璋则是龙老师的伯祖父了。

龙璋(1854—1918),字砚仙,出生于一个世代显赫的仕宦之家。本人系光绪年间的举人,为陶澍的孙女婿(左宗棠外孙女婿),谭嗣同的亲家,又是郭嵩焘、陆润庠的门生。在我个人看来,龙璋尤为值得称道之处,在于主张改革腐朽的科举制度,并大力倡导新式教育,且为长沙市第一所私立学校明德中学的主要创始人。

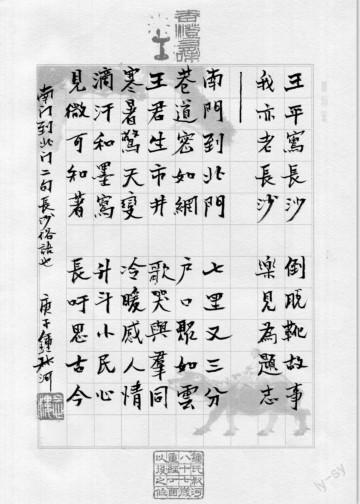

早在江苏泰兴任县令时,龙璋就对时年仅十三岁,但聪慧好学的丁文江倍加赏识,并将其收为弟子,两年后又资助他赴日留学,由此成就了中国现代第一位杰出的地质学家,中国现代地质事业的奠基人。对龙璋的知遇之恩,丁文江亦终身难忘。1911年,二十四岁的丁文江学成归国途中,先不回家,却辗转千里,经云贵再入湘省,到长沙拜见恩师龙璋。二十五年之后的1935年12月,丁文江在衡山拜谒龙璋墓时又对友人说:“我若不遇见龙先生,我一生的历史或者完全不同,至少不能够那样早出洋留学。”言词间流露出无比诚挚而真切的感情。是夜,丁文江秉灯作《烈光亭怀先师龙研仙先生》二首:

一

十五初来拜我师,为文试论西南夷,

平生走遍滇黔路,暗示当年不自知。

二

海外归来初入湘,长沙拜谒再登堂。

回首廿五年前事,天柱峰前泪满腔。

胡适曾写过一本《丁文江传》,书中对龙璋亦钦佩有加。说在泰兴那样“风气锢塞”的地方,“龙研仙先生对在君一生最大的造就,是他劝丁家父兄把在君送到日本去求学。这是泰兴县破天荒的事。”何况其时,丁文江才刚满十五岁呢。

龙璋在泰兴做了两任知县,六年间为泰兴办了不少好事、实事,政声颇佳。时人称龙璋为“龙大老爷”,至今仍流传着“龙璋脱靴”的故事。做法是在龙璋离任前,地方绅民于路旁设香案,恭请其脱下旧靴,再为其穿上所赠新靴,寓意他任职期间廉洁清正,其靴干干净净,一尘不染。冥冥之中,似与龙璋后人所居陋巷“倒脱靴”有难以言说的某种暗合,令人不无唏噓。

1907年,龙璋因母亲去世丁忧回湘,后开始兴办实业。自结交了黄兴、蔡锷、宋教仁、章士钊等革命志士后,又开始暗中资助革命。龙璋用自己办的轮船公司的小火轮,由上海秘密购长枪五百支、手枪两百支,供华兴会长沙起义之用。先后支援革命党人高达二十余万银元。湖南的二次革命失败后,龙璋被袁世凯通缉,家产均被籍没,流亡上海三年。1916年孙中山回沪,亲书“博爱”条幅赠予龙璋。龙璋去世后,章太炎曾撰《龙璋墓表》,长达千言,称龙璋“晚乃佐革命,不大声色,而功与开国诸将齐”;国民政府也发表《褒扬令》,并在南岳衡山建龙璋纪念亭“烈光亭”,迄今犹在。

后来我听说龙老师写了一本书,叫作《从绅士到革命家——我的祖父龙璋》。书名却让我产生了一个疑团:既然生父龙伯坚称龙璋为“先伯”,为何龙老师称龙璋为祖父?应该叫作伯祖父才是啊。遂有些好奇,便找来读了。这才知道,龙老师的祖父龙绂瑞与龙璋是叔伯兄弟,龙老师自两岁时便过继给龙璋的独子龙祖同做养女。如此称龙璋为祖父,也算是情理之中了。

并且从此书中得知,养父龙祖同与养母许佩琅后来一直伴随龙老师居住。若以我亲眼所见推测,在倒脱靴14号居住的时间应该最久。在那个风雨如晦的时代里,龙老师一家个中艰辛,自不待言。

说起来,我小时候对龙璋之子龙祖同倒还有些印象。那时的他恐怕有六十多岁了,瘦瘦高高,经常一个人在巷子里踽踽地走,巷尾走到巷口,巷口走到巷尾,嘴里念念有词,却听不出念的什么,总觉得他精神有点不对头。而龙老师的养母呢,却是瘦瘦小小的一个老人,永远穿一件阴丹士林蓝布妇女装,梳个巴巴髻,几乎成天到晚蛰在那间既小且暗的里屋內,很少露面,也很少听她说过什么话。

龙老师一家人搬进倒脱靴巷时,估计她还不到三十岁,但却在此处住了将近三十年,不可谓不久。什么时候搬走的我已无印象,大约是上世纪八十年代中期吧。

他们住的14号,是栋陈旧但还不至于破败的平房。进门有个小院子,不大。藏在倒脱靴横巷子里的深处,不起眼。里头一共住了三四户人家,其中有个叫鄢三婆婆的下江人,最喜欢听壁角,打探别人家隐私,极令人讨厌。

龙老师夫妇租了一明一暗两间屋子,外面还搭了间小厨房。在靠家的院墙下种了一些花花草草。小时候曾与姑妈去过她家多次,因姑妈在龙老师夫妇面前夸奖我的作文写得好,他们夫妇也就对我另眼相看。

记得有次龙老师正在用一只喷壶浇花。见我进去,便说,你来看看。待我凑近,龙老师便用手轻轻拂了拂一株嫩绿的植物,那植物的小叶子竟然一下子全闭拢了。我大吃一惊。龙老师便开心地笑了起来。又说,你再看看。于是我再看看。慢慢地,那闭拢的小叶子又悄悄展开了。弄得我惊诧莫名。

龙老师说,没见过吧?这叫含羞草。你摸它,它会害羞,所以把叶子闭了。

以前巷子里几乎无人知道龙老师家里的底细,只晓得她的养父养母一直跟她住在一起。还有个女儿,从小喜欢画画,跟巷子里其他孩子从不来往。

龙老师夫妇都是铜铺街小学的语文老师,在巷子里可算作另类。除开与我姑妈交往较多,视其他邻居为路人。因为那时候,姑妈喜欢做做旧体诗,龙老师也喜欢做做旧体诗,俩人偶有唱和。段老师呢,虽不作诗,但时常捧本线装书,坐在一张破藤椅子上看,并不介入姑妈和龙老师的谈兴。

无论何人在巷子里碰到龙老师夫妇,总可见到她们两口子面带微笑。那种微笑略带谦恭,却并不给人以亲近感,这是迄今仍留存在我心里的印象。上世纪五十年代末六十年代初,龙老师还穿旗袍,外罩一件开胸薄毛衣,段老师则穿一套蓝哔叽中山装,梳西式头,系一条灰色的长围巾,一头垂在左胸,一头搭过右肩。整整齐齐。两人在倒脱靴巷子里同进同出,永远是手挽手,样子极亲热。俨然—对五四时期大学生的派头。邻居无不侧目,夫妇俩却旁若无人。

铁道学院的红卫兵在倒脱靴巷子里大肆抄家期间,龙老师家里爆出个大新闻。红卫兵以什么名义抄她的家,我不知道,但从她家里抄出了一张孙中山亲笔题写的“博爱”条幅,且听说是孙中山送给她祖父的,令当时巷子里的人大为震惊。

当然,那时候我并不知道龙老师的祖父叫龙璋。但听说因为毛泽东给她的父亲龙伯坚写过信,抄家也就不了了之,一家人后来也再未受过什么大的冲击。并且巷子里的人们这才知道,先前不知底细的龙老师家里,竟然与孙中山与毛泽东都有过交往,且关系亲密。

“文革”末期,在一般民众中间,政治气氛已无初期那般紧张。三两朋友私下议论时政亦变得比较胆大。我也算觉悟得比较早的人,还偷偷摸摸写过—些当时看来充满灰色情调的诗歌,有几首甚至带有某种政治气氛的暗喻。写完后又有些害怕,只得趁家里无人,将一张破旧的西式沙发翻过来,将其塞在底下木方的缝隙中,自己吓自己。但写了东西不给人看毕竟有些不甘心,于是某天抄了两首看上去情调相对健康的新诗,拿去给龙老师的丈夫段老师看。

就是那天,我在龙老师家里目睹了孙中山题写的“博爱”条幅。当时的情景我还有些印象。龙老师在厨房里炒菜,我进屋把抄的两首诗给段老师看。段老师草草看了看我写的诗,随手还给了我,轻言细语地说,这种情调的诗歌,最好还是不要写。还说他现在是“树叶子跌下来都怕打脑壳”。这句比喻,牢牢嵌进了我的心里。又说,我推荐你读一首辛弃疾的词吧。随即找了张纸,一字一句,边写边读:

茅檐低小,溪上青青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬。

写完后段老师忽然有些兴起了,说,如今我只喜欢读这些东西。辛弃疾也不只是豪放啊,这是几多美好的田園诗词!你读这些东西,不会拐场(长沙方言,不会出事的意思)。

段老师写的这张纸片,我保存了好些年,但最终还是不见了。至于那天他在什么情形下将孙中山题写的“博爱”条幅拿出来给我看,也记不起了。只记得段老师拿出来给我看时说,这是孙中山送给龙老师的祖父的。提没提龙璋的名字,更是不记得了。

龙老师在《从绅士到革命家——我的祖父龙璋》一书中,写有关她养父养母的故事也有些意思。龙祖同在五岁时候,因一次高烧,导致神志有些不正常。难怪我小时候在巷子里看见他,总觉得哪里不对劲。但他的记忆力惊人,唐诗宋词过目不忘。于明德中学毕业后,却听由父母做主,与许佩琅结婚,两人同为十九岁。当时她祖母还特地为龙祖同捐了个四品官——“光禄寺正卿”。据说此官是专为皇帝爷操办伙食的,当然落在龙祖同身上是有名无实。

书中龙老师还回忆了几十年前住在倒脱靴的一个细节。有天养母买回来一斤豆芽菜,叫养父择去根须。结果直到中午要炒菜了,根须却仍未择完。养母又好笑又好气,说:“你还是光禄寺正卿,还要搞饭给皇帝吃,连一斤豆芽菜都择不好。”

也是在这本书里我才得知,在倒脱靴时姑妈与龙老师过从甚密,缘由是我的祖父与曾外祖父与她家有世谊。书中龙老师还提及她经常到倒脱靴10号去看望祖父的情形。祖父曾与秋瑾同在日本留学,且结拜为姐弟,所以将绘有秋瑾临刑时情景的翻拍图片送了一张给龙老师。我手头有本《湖南文史资料》(第十五辑),收录了祖父写的《汤芗铭事迹片断》一文,其中一段便涉及到了龙璋,亦可见祖父与其关系非同一般。祖父在此文中写道:

袁世凯给汤的第一电,要拿办的所谓“乱党”为谭人凤、周震鳞、龙璋、唐蟒,当时汤尚有意保全同志,故意将消息透漏……我得信,即往西园见龙璋,要他避开,龙说他在湖南经手办理的事太多,一时实不能离身,托我代他向汤都督疏通。我乃据情为之转达,并力称龙璋平日急公好义等等。汤要我引龙璋与之见面,晤谈之后,他对我说:“看龙璋的样子,实在安不上‘乱党’的名称。可要他放心,我一定保全他。”以后龙璋在湘一直无事,直至杨德邻等被押,风声紧急时,方始避去。

祖父文中提及的西园,乃是旧长沙一所规模宏大的园林式建筑,为龙璋之故居。黄兴及其他一干革命党人秘密组建“华兴会”,即在此处,现不存。

龙老师对西园亦有回忆。说西园在长沙城北,位于明德中学与周南中学之间。有三进大门,进门后有约一百多米长的甬道。大厅的雕花格门上刻着《朱子格言》,字是李鸿章写的,雕刻的笔画里填满了金粉。西园客厅里曾挂着慈禧、光绪所赐的字画。西园正屋的右边是花园,花园中有“蘋香榭”等楼台亭阁……

令人不无慨叹的是,龙璋唯一的儿子龙祖同,后来却与他的妻子许佩琅在倒脱靴14号的逼仄陋居里黯然去世。一个死于上世纪六十年代,一个死于上世纪八十年代。

又,据《从绅士到革命家——我的祖父龙璋》一书记载,在倒脱靴默默无闻生活了近三十年的养母许佩琅,其母亲竟然是清代大书法家何绍基的孙女何琳荪,她本人当然就是何绍基的曾外孙女了。

最后说说住在倒脱靴6号的范爹爹范虞阶。

《湖南近现代实业人物传略》一书中对范虞阶也有较为详细的记载。兹摘录如下:

范虞阶,1895年出生,长沙西乡(今望城县雷锋镇)人。是湖南省最早的民营机制纸厂天伦造纸厂、最早的民营胶版印刷厂天伦印刷厂、最早的民营机制卷烟厂华昌烟草公司的创办人。……虽历经乱世坎坷,至1949年和平解放时,其天伦造纸厂已拥有工人两百多人,日产纸一至两吨。……而于1947年改名的“联兴烟厂”,已拥有大型卷烟机六台,其工人达六百多人,品种增加了“岳麓牌”和“革命牌”,日产香烟五百多箱,每箱五万支。范虞阶属下的工厂,已成为湖南省规模较大的民营企业。

此外,在民国时期的长沙,民营企业曾经有“老八厂”一说。曾外祖父陈文玮创办的湖南电灯公司与范虞阶创办的天伦造纸厂,即占去其中两家。另外六家为裕湘纱厂、湖南机械厂、长沙锑品制造厂、欧亚烟厂、水口山炼锌厂、湖南汽车修理厂。这“老八厂”,堪称长沙地区现代工业发展之滥觞。

不過我们小时候,只知道范爹爹曾经是天伦造纸厂的老板,只知道造纸厂坐落在湘江中央的水陆洲上。每到夏天,倒脱靴巷子里的一群细伢子往往邀伴,赤膊短裤横渡湘江,游至水陆洲上岸,总会有谁远远指着洲尾的那爿厂房,嘲笑范虞阶的孙子范铁铁说,你爹爹是资本家,在那里剥削过工人阶级!范铁铁却并不害怕,谁骂就找谁打架,即便被打得鼻子出血,亦不示弱。但细伢子彼此之间恨心并不长久,打完架又无事一般,鼻孔里塞团纸,又玩作一堆。记忆中,范铁铁尤其擅长爬树捉“蝉帘子”。我们经常一起约了去烈士公园捉。其他人最多捉七八个,他可以捉上十几个。都装在各自的口袋里,捂住。一路上蝉声此起彼落,“知知”地叫回家去。

倒脱靴6号是一栋两层楼房。进得门去,两侧是用竹篱笆隔成的甬道,长七八米,进而再形成一个竹篱笆围成的小院子,两层楼房居中,显得很别致。范爹爹一家三代住在里面,孙子孙女范维维、范真真、范铁铁、范丽丽、范阳阳等,一个紧挨一个。到“文革”时期应该没有什么值钱的家当了。但瘦死的骆驼比马大,整体生活水平还过得去,比我家要强多了。

范爹爹个头矮小,花白头发。八字胡蓄得很密,板刷一般。对家人很严厉,对外人却很和善。也追求进步,据说是长沙市最早响应公私合营的资本家之一,每天上午的读报时间雷打不动,一份《人民日报》从头版看到末版还意犹未尽,欲罢不能。文革刚开始,他就主动要求扫街,且自己花钱买长柄扫帚。每天天刚刚亮,倒脱靴从巷头至巷尾,麻石地面就传来沙、沙、沙的扫地声,由远及近,又由近至远。有两年,巷子里的人甚至形成了生物钟。我母亲就是这样,每天早上总要说一句:范爹爹扫地了,要起床了。

范爹爹的儿子是个机关职员,老是穿一套蓝布中山装,戴一顶蓝色干部帽。既瘦且高,且不苟言笑。咳嗽咳得很厉害,据说有肺病。每天除开见他骑一部老式单车上班下班之外,再也不曾见他出过门。倒是在裕湘纱厂做会计的媳妇,为人和蔼可亲,逢人便打招呼,跟我母亲关系也比较好,小时候我叫她作范伯妈。她的五个子女年龄差距都不大,除老大老二之外,后面的三个都在小古道巷小学读过书。范铁铁比我大,范阳阳比我小,只有女儿范丽丽与我同班。四年级之前她一直是班上的学习委员,至五年级开始讲出身论了,因祖父乃资本家,理所当然被老师撤去其学习委员的职务,但范丽丽性格开朗,似未变得消沉。

我跟范丽丽在一个自习小组,因她家有个独立的小院子,所以经常去她家做家庭作业,做完作业便一起玩。跳绳,跳房子,同学之间并不分男女界限。有时候,范爹爹也很有兴致地在边上看着我们玩。我仅看过他生过一次气。他冲着院子里大声说,又是哪个,把剩饭剩菜倒到阴沟里去了?

这简直令我羨慕得不得了。我们家吃饭,恨不能把盘子舔光,范丽丽家却竟然有吃不完的剩饭剩菜!

印象最深者,乃是有年过六一儿童节。范铁铁、范阳阳穿白衬衣蓝短裤,范丽丽穿白衬衣蓝短裙,都系着红领巾,一阵风似的从我家门口跑过。我呢,还在等着妈妈四处替我借白衬衣,才能得以参加学校六一儿童节的活动。这事被范伯妈知道了,她赶紧找出一件范丽丽穿过的旧白衬衣,叫她送给我。我面子薄,不要。范丽丽朝我做了个鬼脸,说,死要面子活受罪,拿着。我只好拿着了。那时我个子瘦小,一穿,还蛮合身。

至“文革”初期,铁道学院的红卫兵开始进入倒脱靴抄家。巷口被拉上一条白布横幅,上面墨汁淋漓地写着“资产阶级老窠窝”几个大字,巷子里十有八户人家被抄。其中范爹爹却做了桩此处无银三百两的蠢事。在他家抄家几近一无所获时,有个女红卫兵却无意从一捆码在屋后的竹竿中发现了蹊跷。其中有根较粗者,竹孔内塞了团黄泥巴,看上去还蛮新鲜。她怀疑是做的什么记号,便顺手抽出,叫人将其一刀劈开。果然,竹竿中藏着好几卷捆得绷紧的钞票。

散开细细一数,竟然有整整两千块钱。

女红卫兵当即一脚将范爹爹踢跪在院子里。范爹爹磕头如搗蒜,一边大呼:“我罪该万死!我罪该万死!”

未及两年,范爹爹在倒脱靴6号病逝。

数十年过去,范爹爹的长孙范铁铁仍住在倒脱靴,已年逾六旬。而那栋二层楼房,院门墙头上杂草丛生,里面的房屋则已破败不堪了。我母亲生前住在倒脱靴时,我还经常回去,偶尔在巷子里碰见他,彼此仅仅点头而已,并无多话可言。倒是范丽丽,有次在小学同学聚会时遇见过,倒还有几分亲热,其时她已定居深圳多年。有同学还开我的玩笑,说,记得不?小学时候你还穿过范丽丽的白衬衣呢。我说当然记得。范丽丽便在一边笑。两个人又聊了几句,我告诉她说,有本书叫《湖南近现代实业人物传略》,上面有关于你祖父单独的介绍。她说,是吗,我还不知道。我便说,我寄一本给你吧,我在出版社工作,方便。范丽丽说好呀,还留下了她的地址,一边又嘻嘻哈哈与其他同学应酬去了。

不久,我将这本书寄给了她,但迄今未见她的回音。

责任编辑:易清华