基于素养立意的高考地理试题分析

江勇柱

摘 要:本文从试题的立意、情境、设问和答案四个维度对2023年高考全国文综乙卷第36题进行分析,该试题学科素养立意突出,情境真实生动,设问围绕主题且结构合理,答案多层次且具开放性,体现了高考考查要求。基于试题考查特点,提出落实素养目标、注重情境创设、优化教学路径等教学建议。

关键词:高考地理试题;素养立意;核心素养

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)03-0047-03

高考试题具有引导教学的功能,从试题的构成要素对新高考试题进行深度分析,能够获得在核心素养高考背景下的教学启示。

一、真题呈现

(2023年高考全国文综乙卷第36题)阅读图文材料,完成下列要求。

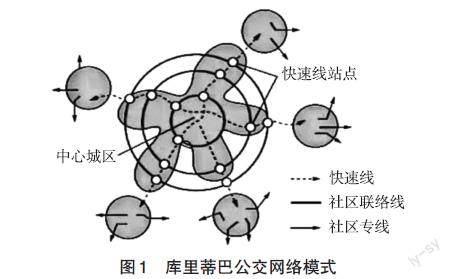

库里蒂巴是巴西东南沿海城市。自20世纪 60年代,为解决城市快速发展中存在的一系列问题,该城市编制了以公交为主导的交通规划和城市规划并得以实施。经过多年建设,库里蒂巴形成了5条由市中心向外辐射的基于快速交通线的发展轴,同时有多种类型的公交线与快速交通线相连。沿快速交通线两侧进行高密度开发,发展轴间为绿地。快速交通线使用大容量低排放公交车辆。目前,库里蒂巴人均小汽车拥有量位居巴西前列,但公交出行率遠高于其他城市。库里蒂巴将工业区布局在郊外快速交通线附近,发展低污染工业。图1为库里蒂巴公交网络模式图。

(1)指出库里蒂巴以公交为主导的交通方式对解决城市问题的作用。

(2)指出与地铁相比,库里蒂巴建设地面快速公交的优点。

(3)说明沿快速交通线两侧进行高密度开发对城市发展的作用。

(4)说明库里蒂巴工业区布局的优点。

参考答案:(1)减少交通拥堵和通勤时间;节约能源;减少汽车尾气排放(空气污染) (2)投资少、工程量小(建设难度小),建设时间短;交通组织灵活,方便乘客换乘 (3)使人口分布、出行量和快速交通在空间上重合,减少交通周转量和交通拥堵节点,提高交通运输能力、效率;提高快速交通线沿线地区的土地利用率;为发展轴间广大地区开辟格式绿地提供可能 (4)工业布局在郊外且发展低污染工业,有利于提高城市环境质量;为城市中心区第三产业发展提供更大空间;布局在快速交通线附近,减少市中心交通时间。

二、试题分析

试题通常由立意、情境、设问和答案四个维度组成。其中,立意是试题的灵魂和核心,反映评价目的;情境是立意的体现,是问题的初始状态;设问是题目设置的问题,是联结立意与情境的纽带;答案是设定的正确答案及评分标准,是对问题的解答,是问题的目标状态[1]。

1.立意是灵魂:悟透命题意图

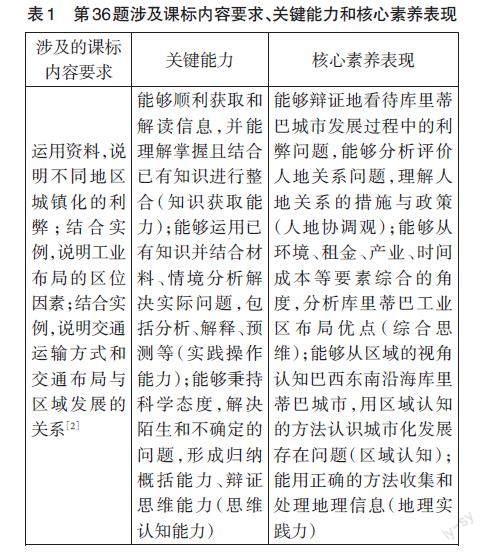

立意是试题的灵魂,蕴含知识、能力和素养三个维度,其中,知识立意追求知识的点和面,讲究知识的深度和广度;能力立意强调知识与技能结合,注重能力考查;素养立意强调对知识的理解、迁移和应用,导向培育情感、态度与价值观。2023年高考全国文综乙卷第36题(以下简称“第36题”)在知识层面的考查涉及城市化发展存在的问题以及整改措施,涵盖城市交通拥堵、环境污染、土地利用率不科学、产业结构布局不合理等相关内容及其整改措施;在能力层面侧重考查学生分析实际问题的能力,即运用已有知识和经验,结合材料、情境来分析和解决实际问题;在素养层面考查学生的综合思维、人地协调观。同时,命题人创设通过交通规划、城市规划治理库里蒂巴城市化发展弊端的情境,引导学生从人地关系视角关注城市发展面临的机遇与挑战。第36题的立意主要侧重“理解”和“应用”层次,突出考查学生的归纳概括能力,引导学生以开放的思路和视角,思考发展快速交通线对沿线地区城市化发展的作用。该题涉及的课标内容要求、关键能力与核心素养表现如表1所示。

2.情境是载体:挖掘有效信息

第36题情境素材翔实,图文材料结合紧密,具有一定的信息量,充分呈现了“城市规划、交通规划”等关键信息。情境是实现立意的载体,是试题所呈现的材料,融入情境、把握立意是解题的必要前提。宏观上把握整体立意,中观上分解层次结构,微观上抓取关键信息。情境的作用是形成学科背景,体现学科价值,凸显对学生运用地理知识和技能解决实际问题的综合能力的考查,情境真实生动,可激发学生地理学习兴趣,引导学生树立人地关系和谐价值理念;其次,从情境材料中提取关键地理信息,从材料与教材之间找契合点,发挥获取和解读地理信息的能力。高考试题提供的情境结构多是刻意、不良的结构,明晰情境材料组织结构是解题的关键,情境材料的组织方式展示小尺度区域、描述现在(或过去抑或是未来)状况,沿用小切口设问、深挖掘考查,说明地理现象或问题、推测形成原因、提出解决问题的措施、预判结果或影响。

3.设问是关键:明晰设问指向

第36题围绕“城市规划、交通规划”这一核心主题,整体设计四个逻辑严密的问题,设问采用的行为动词分别为:指出、指出、说明、说明,起点紧扣素材、落点指向综合思维,设问有梯度、具有开放性。高考试题设问上联情境、下接答案,是对学生所需回答内容的具体规定。设问的指向即答题的方向,设问的要求即学生答题必须遵守的要求,只有准确把握设问的指向和要求,才能避免方向性的错误。第(1)题要求学生通过图文信息指出解决城市问题的途径,结合库里蒂巴公交网络模式图分析其对解决城市问题的作用,体现了对综合思维的考查。第(2)题要求学生综合比较修建地铁与建设地面快速公交的优缺点,体现了辩证思维能力的重要性。第(3)题主要考查快速交通线两侧高密度开发对城市发展的作用,需要学生以开放的思路和视角思考问题。第(4)题要求学生结合库里巴蒂城市问题,从租金、环境、时间成本、产业结构布局等方面进行工业布局分析,体现了对综合思维的考查。高考试题设问从知识立意向思维能力方向考查转变,指向性强,即考查知识的范围;思维指向明确,即考查思维层级要求,如在哪里?是什么?怎么变?为什么?怎么做?好与坏?影响谁?根据设问指向要求将整个设问分解成一连串的小问题,作为解读试题设问的切入点、突破口。

4.答案是表达:组织答案要点

素养立意下的高考试题答案要求做到理据融合,实现既衔接情境又暗含理论的创见性表达[1]。第(1)题作答可结合图文材料在减少交通拥堵和通勤、能源使用量、汽车尾气排放等方面展开分析,难度不大,体现了高考考查的基础性;第(2)题的作答凸显库里蒂巴建设地面快速公交的优点,体现了高考考查的比较思维;第(3)题的作答具有开放性、灵活性,要求学生从多角度分析,体现了高考考查要求中的创新性;第(4)题的作答可结合图文提示在地租、环境质量、产业结构、时间成本等方面展开,体现了高考考查要求中的综合性。试题难度适中、区分度良好,利于高校选拔人才。

三、教学建议

通过对试题构成要素以及试题作答思维过程的分析,平常课堂教学应注重从三个方面改进。

1.明确素养目标

教师的课堂教学必须要有明确的素养目标。地理核心素养的培育是一个循序渐进的过程,高中地理教师应认真研读课标,深刻领悟地理核心素养的内涵、表现、育人价值及水平要求,学会整体构建学生核心素养进阶表现性标准体系,根据学生已有经验进行学科核心素养整体规划和设计[3]。

如2021年全国甲卷36题,以英國开发湿地为背景,第1小题分析湿地排水后,发展农业自然条件,注重综合思维的考查;第3小题考查农业发展存在的问题,突出人作用于地。研究高考试题引导一线教师在日常教学中选取特定区域,巧设情境,学会区域分析方法、规律,制定核心地理问题,进行一连串设问,从而培育学生地理核心素养。

高考试题设计以课程标准为准则,降低与教材的关联度,注重核心素养,教师要从“教教材”向“用教材教”转变。当前背景下高考仍是中学教学的重要评价指标,通过高考纠正当前地理课堂存在的问题,倒逼教师业务素质的提升,改变课堂上不合理的学习方式,从而提高学生地理学习能力。

2.关注情境创设

高考虽然是纸笔测试,但是已由简单纯粹的“做题”转变为“做人、做事”[1],切实让学生学习生活中的地理,学习对生活有用的地理。

如2021年全国乙卷36题第4小题,建议把圩田从种植庄稼转变为湿地发展水产业,从改善巢湖水质从缓解巢湖沿岸地区洪水威胁方面分析。试题立意高,从知识立意向能力立意转变,要求学生用所学知识去解决身边的地理问题,真正做到为高校选拔,为党育人,为国育才。

真实、具体且生动的情境,其实质是真实任务,而任务总是与问题相连,从而引发思维和活动并构建关系。新颖的情境创设对学生而言是陌生的甚至是出乎意料的,在课堂上设计有梯度的教学问题,实现由低阶级向中、高阶级拾级而上的转变过程。“为思维而教”的地理课堂实践,既要有学生思维活动的“预设”,也要关注学生思维的“生成”;既要体现思维的一般特性,也要关注思维的地理特性。所以,优化课堂教学行为的首要问题应是“为思维而教”,将思维发展与提升作为教学出发点,着力于培养学生面对真实的、结构不良的复杂情境问题的解题能力[4]。

如2020年全国Ⅰ卷36题,葡萄喜光、耐旱,某种植地位于52°N附近,气候湿润,在坡度较大的地方采用顺坡垄方式种植葡萄,以真实的、结构不良的复杂情境进行考查。该地气候湿润,多阴雨天气,光照较弱,不适合葡萄生长,但在坡度较大地区采用顺坡垄种植葡萄,可改善光照条件,凸显人类活动改造自然条件,以朝着人类预期方向发展。但湿润且坡度较大的地区,种植葡萄破坏了生态环境,第1小题采用顺坡垄方式种植,从人地关系视角逆向考查该地区降水特点——降水频率高(经常降雨),强度小(少暴雨或每次降雨量较小),降水量季节分配较均匀。高考试题设置以切入口小、深挖掘、情境材料与一般认知冲突为特征,要求一线教师在备考过程中夯实地理基础知识,进行纵向深入挖掘,以不变应万变,从而解决不良结构情境试题。

3.优化教学路径

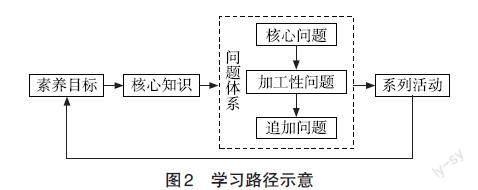

地理核心素养视域下的学习不仅关注对知识的获取和理解,还强调现实问题解决的知识探索和应用,这种学习一般要经历图2所示的学习路径[1]。

没有问题,难以激发学生的求知欲,在“问题”上下功夫,以核心问题为灵魂,以加工性问题和追加问题为支架[5];没有活动,问题难以展开,学生就不能经历完整的“提出问题、分析问题和解决问题”的过程。因此,将素养目标转化为核心知识,将核心知识转化为核心问题,将核心问题转化为问题体系,将问题体系转化为系列活动,通过系列活动达成素养目标,这是学习的一般路径。在这样的学习路径中,教师要遵循学生的学习思路进行教学,运用逆向思维分析的方法,从“教师之教”向“学生之学”转变。

参考文献:

[1] 刘龙华,何诗妍.基于高考评价体系的高考地理试题分析——以“2022年高考全国文综乙卷第36题”为例[J].中学地理教学参考,2022(4):64-66.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[3] 潘竹娟.地理核心素养进阶培养的实证研究[J].中学地理教学参考,2023(5):21-25.

[4] 汤国荣.地理核心素养培育导向下的思维课堂构建[J].地理教育,2023(11):8-13.

[5] 刘龙华.基于地理核心素养培养的问题式教学初探——以“荒漠化的防治”为例[J].地理教育,2020(8):48-50.