西方音乐作品中的中国

张欣

听中文摇篮曲长大

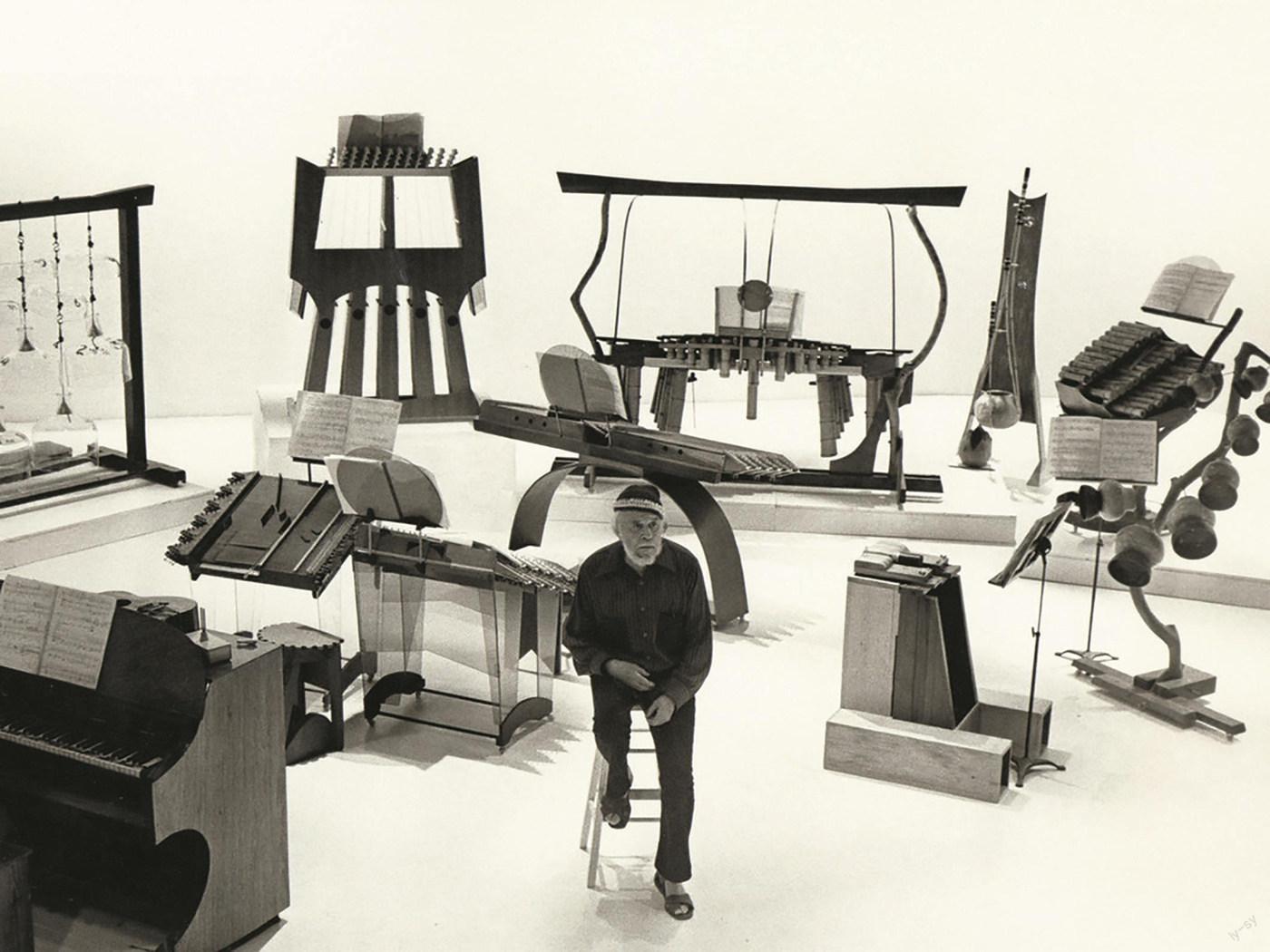

哈利·帕奇(H a r r y Partch)是一位特立独行的美国作曲家。他成长于美国西南部的偏远地区,在热爱音乐的父母熏陶下,他除了学习小提琴和钢琴,还广泛接触包括墨西哥民歌、印第安仪式音乐、刚果成人礼仪式音乐、希伯来葬礼圣咏、中文摇篮曲、广东音乐等在內的世界音乐。早年的音乐经历影响了帕奇后续的创作风格,使其在一众接受传统西方音乐教育的美国作曲家中独树一帜。

帕奇的父母早年曾作为基督教长老会的传教士来中国工作,因此帕奇虽然在美国本土长大,但各种东方元素始终围绕在他的身边。帕奇在书信中写道:“我周围到处都是来自东方的事物,在我们家的藏书里,中文书比英文书还要多;我父亲能用汉语读写,并与中国朋友通信多年;母亲给我唱过的唯一一首摇篮曲也是中文的。”青少年时期,帕奇便会唱一两首中文歌,只不过那时他对中国的了解还很有限,但这依然为他之后的音乐创作提供了语言和文化基础。

在南加州大学音乐学院就读期间,帕奇开始对西方专业化的音乐作品、教学和作曲演奏技巧产生质疑,他开始反思自己以往遵循传统写作的音乐。帕奇逐渐意识到,自己对西方传统音乐的不满,在于十二平均律在人声的表现上充满了局限性。1923年,帕奇阅读了德国物理学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz)的《作为乐理的生理学基础的音调感受的研究》(Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik)。他开始考虑以人类口头的自然发声和语言作为音乐创作的基础,并尝试用纯律计算微分音音阶,以模仿语言声调的细微变化。1923年至1928年,帕奇初步奠定了调律原理、微分音音阶和“口语化”音乐的设想。1930年,帕奇制造了第一件微分音乐器——一个八度内包含三十七个微分音的改装中提琴(Adapted Viola)。

学者安德鲁·格拉纳德(Andrew Granade)认为,帕奇的音乐思想一部分来源于他在位于旧金山唐人街的中国剧院的见闻。帕奇在中国剧院感受到了一种有别于西方音乐会的氛围:表演期间,人们可以随心所欲地走动、吃零食、高谈阔论,甚至能够走上舞台加入演出。这对其后续戏剧作品的表演形式产生了极大的影响——鼓励观众和表演者在身体、精神和情感上共同参与。除此之外,中国戏曲中不精准的音高也对他有所启发,中国戏曲“音乐并不强调演奏的精确性和均匀性,而是能够听到乐器(如二胡)在音程间滑奏发出不协和的声音”。格拉纳德说,帕奇的微分音音阶能够捕捉人类语言中的微妙变化,具有中国戏曲的特点。他认为,帕奇在改装中提琴上使用微分音调律产生的游移、滑动的音响效果以及相对应的演奏方式和技巧与二胡非常相似,这说明中国音乐的表演风格和美学思想影响了帕奇的理论和实践。

《李白诗歌十七首》

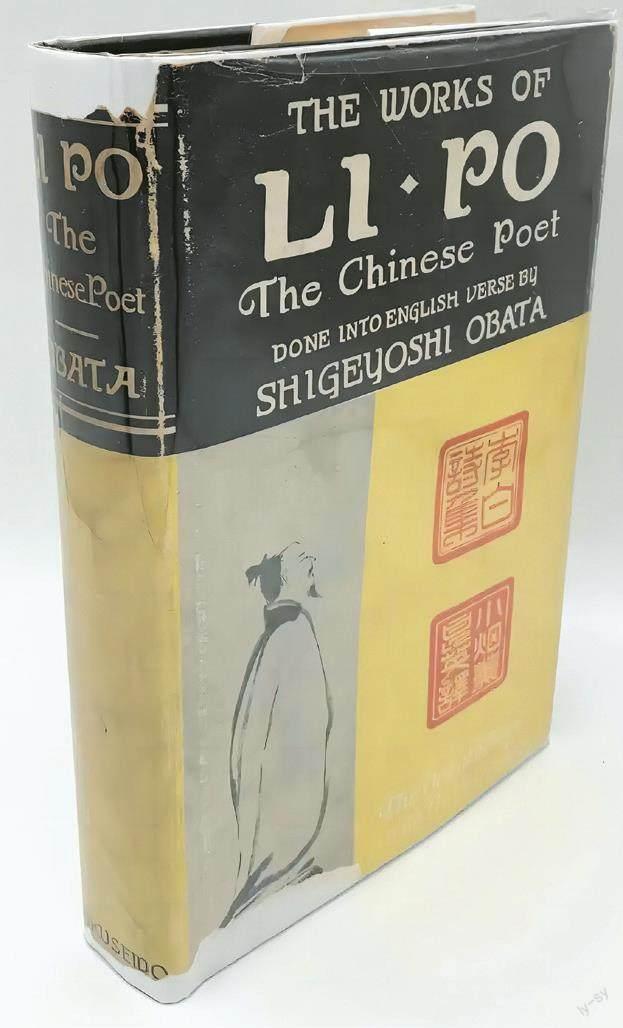

早在十六世纪末,西方汉学界便开始进行简单的汉诗英译工作。二十世纪后,随着西方对中国文学的兴趣日渐浓厚以及中英文翻译准则的提升,西方学者开始将李白、杜甫等中国著名诗人作为独立对象来研究。1922年,日本学者小畑薰良(Shigeyoshi Obata)发行了世界上首部李白诗歌英译单行本《李白诗集》(The Works of Li Po, the Chinese Poet),引起各界人士的广泛关注。

帕奇是最早一批以《李白诗集》为题材进行创作的西方作曲家之一。1931年至1933年,他创作了声乐作品《李白诗歌十七首》(Seventeen Poems by Li Po)。这是帕奇的第一部微分音作品,该作使用了特殊的微分音音阶以及作曲家自制的乐器——改装中提琴。

结合汉语和中国音乐给予他的灵感,帕奇将目光投向了小畑薰良的《李白诗集》。汉语作为一种特定的声调语言,带有自然的声调起伏,与音乐中的音高差异相对应。出于对人类口语属性的重视,帕奇凭借对汉语和中国音乐的相关经验,将汉语的声调特点移植到了英文文本的《李白诗集》中,初次实现了“口语化”音乐的目标。

帕奇不是第一位以李白诗歌为题材进行创作的西方作曲家,英国作曲家们对李白的关注更早。早在1916年,英国作曲家彼得·沃洛克(Peter Warlock)便根据学者L. A. 克莱默-宾(L. A. Cranmer-Byng)对李白《自遣》的英译版本创作了艺术歌曲;紧接着在1918年至1933年间,格兰维尔·班托克(Granville Bantock)同样选择L. A. 克莱默-宾的文本为题材,创作了六套艺术歌曲《中国诗人之歌》(Songs from the Chinese Poets),其中包含多首李白诗歌。

二十世纪初期之前,李白诗歌的英译者多为英国人。不过这一时期,译者大多将李白诗歌作为中国文学的一部分,所译数量不多,研究深度不足。译者受中西方文化差异影响,常出现对诗歌本意的理解偏差,并且大部分采用了散体形式翻译,译文难以再现原诗的意韵。作曲家对诗歌的理解与原诗出入较大,根据这些文本创作的音乐自然也无法展现中国色彩。

二十世纪前半叶,美国开始出现一些李白诗歌的代表性译者,包括美国诗人埃兹拉·庞德(Ezra Pound)、威特·拜纳(Witter Bynner)以及彼时在美留学的小畑薰良等。这一时期,李白诗歌的美国译者在译作的数量和质量上开始超越英国译者,尽可能在保证翻译准确性的同时突出诗词的意蕴。小畑薰良使用“散体意译”的策略,自由断句,打破了中文诗词的对偶结构,并频繁重组语序,使某些诗句“倒装”,如《春夜洛城聞笛》中的“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”被翻译为“How memories of home come back tonight! Hark! the plaintive tune of‘Willow-breaking”,增强了诗歌的情绪和氛围,向读者传达了更饱满、更通俗易懂的思想感情,使音乐更贴合诗歌原意,丰富了音响的戏剧性。

小畑薰良的《李白诗集》出版后,英国作曲家亚瑟·布里斯(Arthur Bliss)和康斯坦特·兰伯特(Constant Lambert)率先取材创作,但他们在谱写音乐时遵循的皆是传统西方作曲体系,以钢琴作为伴奏乐器,声乐旋律也与汉语诗歌的音调、韵律基本无关,直到帕奇创作了《李白诗歌十七首》,才首次将汉语语言特点与音乐结合起来,使人类语言的口头性在音乐上得到了拓展。

音乐中文口语化

《李白诗歌十七首》最初是为一个男中音和一把改装中提琴而作的。二十世纪四十年代,帕奇在其中加入了他制作的第二件微分音乐器——克罗美乐风琴(Chromelodeon),并修订了乐谱。

学者鲍勃·吉尔摩(Bob Gilmore)称,帕奇在创作这部作品的两年里陆续尝试了五种不同的记谱系统。而在现存的修订版乐谱中,我们可以看到记谱方式已经基本统一,如《自代内赠》(I am a Peach Tree)中,改装中提琴全部用微分音音阶的数字比率音高记谱,呈现出类似二胡的不确切音响;声乐声部则选择用传统的五线谱记谱,谱面的十二平均律音高仅作为参照,实际演唱中人声细节可以随时微调。

在乐谱的声乐声部中,第一行的歌词部分一字一音,单词的每个音节都被赋予了音高值,但没有任何节拍节奏划分;第二行的衬词乐句则出现了传统的节奏型。帕奇的目的是“保留文本的意义和口语的内在节奏”。

此外,帕奇还解释了器乐和声乐之间的关系:“口语变化的生命力保留在音乐中,口语表达的每个音节和曲折都由伴奏乐器协调。器乐是一种补充,也是一种对文本情绪的增强,对音乐所表达思想的阐述。”即:声乐音高来源于口语,而口语的具体变化取决于作曲家想要如何表达歌词;器乐从属于声乐(包括模仿、预示、铺垫、修辞等);器乐为人声服务的同时,还对文本的含义、情绪、思想起到补充说明的作用。

帕奇根据自身对诗歌文本语境、内涵和氛围的理解,确定想突出的内容和重点后,再规划相应的口语特点(声调、句逗、语气、拟声等),为人声赋予“吟诵性”,最后用改装中提琴作为更具体的表达手段,为人声和文本服务。这就是《李白诗歌十七首》的基本创作思路。

在第六曲《怨情》中,帕奇用音乐来模仿人声的声调变化和句读语气,以强调诗词中的某些意象。乐句歌词与中提琴声部的音符呈现出“一字一音”的对应关系,如第一个乐句“A lovely woman rolls up. The delicate bamboo blind.”(美人卷珠帘),歌词被划分成十五个音节:A / love/ly / wo/man / rolls / up / The / de/ li/cate / bam/boo / blin/d,效仿汉语,强化英文单词内部的高低起伏,初步将英语“声调化”。然后帕奇用旋律的音高来模仿朗诵歌词的音调,运用声调模仿的手法表现口语“音高”的多变性。比如“love-ly”和“wo-man”,这两个单词的音节音高都是下行的,与其在一般英文发音中音调向下的特点相对应。中提琴旋律中的12/11、16/15、21/20都属于十二平均律降A音邻近的范畴,三个音的音高依次下行,间隔非常小,对应“cate”“bam”“boo”这三个音节,微分音音高的起伏与口语习惯相符合。除此之外,中提琴演奏标记的三条连线将乐句划分成“5+6+4”的结构,套入歌词是这样的断句:A lovely woman / rolls up the delicate / bamboo blind(美人/卷珠/帘),从词意上看,突出了“美人”“珠”“帘”这三个意象,在朗读中也相应地在这些字词上加强了语气,用于表达特殊字词的意义,更明确地指示诗歌的思想感情,深化文本的含义。

在第十五曲《春夜洛城闻笛》中,帕奇用音乐来模仿人声的拟声功能,进行“音画”描绘,隐喻诗词的内容。曲子的开头标注了“人声模拟竹笛”,其目的是用拟声来描绘诗歌的画面。引子部分的人声哼唱是四句体的五声性旋律(猜测是“此夜曲中闻折柳”中的“折柳调”,但尚未找到出处),具有显著的中国汉族传统音乐特征。帕奇用这个曲调“饰演”一个吹奏者,从概念上引出“sweet bamboo”(玉笛)这个意象。引子的“笛曲”在临近结尾处再次出现。在“How memories of home come back tonight!”(何人不起故园情)结束后,引子的哼唱曲调再次出现,承接最后一句诗“Hark! the plaintive tune of ‘Willowbreaking”(此夜曲中闻折柳)。用人声模拟笛子音色,再用音色塑造“玉笛”和“笛曲”的意象,一个简单的“拟声模仿”生动地刻画出了东方情调和意境。从中,我们可以看出帕奇对人声功能的充分挖掘,只要是人们主观上调动发声器官所产生的声音,并且有内容、有情绪、有所指,都能成为“口语化”音乐的条件。

不论是借鉴汉语声调,还是用拟声来营造中国情调,都体现了具体的“口头属性”,是我们能直接捕捉到的人声演绎方式。这种“口语化”的根本动机,在于帕奇对表达情感、传达意义,即文本的重视。如格拉纳德所说:“文字对于中国戏曲来说是必要的,文字具有首要地位。这种特点也是帕奇的灵感来源之一。文字提供了象征意义,而音乐则是表现形式。类似演讲而非音乐的方式更像对文本风格化和夸张化的诵读。”基于文本构建的“口语化”音乐,帕奇开辟了一条新的音乐道路。

在《李白诗歌十七首》之后,帕奇虽没有同样直接涉及中国话题的作品,但汉语的“吟诵性”及中国音乐的艺术特点一直贯穿在他的创作中,如:偏爱单音化线性思维;继续“口头化”“口语化”构思;写作了多部“吟诵性”声乐作品;从中国戏曲中汲取灵感,对戏剧产生兴趣,把音乐看作是包含所有艺术的整体戏剧,形成“整体音乐戏剧观念”;强调演奏的自然随性,赋予演奏动作戏剧意义;将“文本”概念不断扩张,还原个体尽可能大的发挥空间;等等。“帕奇的个人主义打破了长久以来西方建立的美学传统模式,他拒绝流俗地归入主流,或许时常面对专业圈的排斥和公众的冷漠,但他依旧特立独行,中国文化对他有很重要的启发。”