基于数据挖掘探讨名老中医辨治慢性胃炎的临床经验*

曹娜,张钰欣,刘雨昕,刘金涛,王维广,吴宇峰,陈子杰,翟双庆

北京中医药大学中医学院,北京 100029

慢性胃炎(chronic gastritis,CG)系指各种病因引起的胃黏膜慢性炎症,是消化系统常见病之一,主要分为浅表性(非萎缩性)、萎缩性、特殊类型三类[1]。临床以胃脘疼痛、饱胀、嗳气、食欲不振、反酸、嘈杂等为主要表现,归属中医“胃痛”“胃痞”等病范畴[2]。该病容易反复发作,其发病率居于各种胃病之首[3],而且逐渐呈现年轻化的趋势,严重影响患者的生活质量,特别是随着病情的进展,具有一定的癌变风险[4],故及早干预治疗具有重要意义。

名老中医的学术思想和临床经验是中医药创新的动力与源泉[5]。随着计算机技术的发展,数据挖掘已被广泛应用于名医经验传承和用药规律研究[6]。故本研究依托于国家重点研发计划《基于“道术结合”思路与多元融合方法的名老中医经验传承创新研究》,检索名医传承平台所收录的国医大师、全国名中医和师承指导导师治疗CG的病例资料,而后运用数据挖掘技术,分析CG的病机特点和用药规律,进而总结名老中医对于本病的辨治经验,以期为临床诊疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源检索“名老中医经验研究与推广应用一体化平台”(简称“名医传承平台”,http://202.204.38.124,是由国家重点研发计划《基于“道术结合”思路与多元融合方法的名老中医经验传承创新研究》自主研发,其中收录了全国第一批至第五批137位名老中医近年来的门诊病例,所有病例均为名老中医擅治病种的有效病案),于2018年1月至2021年12月期间,课题组收录的西医诊断为“慢性胃炎”(包括浅表性胃炎、萎缩性胃炎或伴有胆汁反流等),并且中医诊断为“胃痛”“胃痞”“反酸”“嘈杂”的首诊临床病例。

1.2 病例纳入标准(1)符合CG诊断标准,并以此诊断作为首要诊断,诊断标准参考中华中医药学会脾胃病分会制定的《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见(2017)》[2];(2)病例资料信息完整;(3)同意参与本项研究并签署知情同意书。

1.3 病例排除标准(1)合并急性卒中、急性冠脉综合征、恶性心律失常、消化性溃疡、严重心肺或肝肾功能不全等疾病;(2)患有恶性肿瘤或严重精神疾患;(3)妊娠期及哺乳期妇女;(4)正在参加其他临床研究者。

1.4 数据规范及标准化参考《中医临床常见症状术语规范》[7]以及《中医诊断学》[8]标准,对症状、舌脉进行规范,如将入睡困难、睡中易醒规范为眠差;将苔薄白拆分为苔薄、苔白。参考《证素辨证学》[9]标准,对证候要素进行提取,如将湿滞中焦提取为脾、胃、湿、气滞。参考《中华人民共和国药典》[10]以及《中药学》[11]标准,对中药名称、性味功效进行规范,如将炒白术规范为白术,将焦三仙拆开为山楂、六神曲、麦芽;将药性中大热等这类表示程度的词标准化为热;将药味中微苦等这类表示程度的词标准化为苦;将甘草按照主要功效规范为补虚药(补气药)。

1.5 统计分析运用Microsoft Excel 2021进行频数统计分析;运用Gephi 0.9.2社区发现算法进行复杂网络分析;运用R语言Apriori算法进行关联规则分析。

2 结果

2.1 一般资料符合纳入与排除标准的CG病例分别来自不同的名老中医,这些名医均为脾胃病科的权威专家。因为名医辨治疾病带有鲜明的个人特色,如果各位名医的病例数量不等,会使共性规律的挖掘结果产生偏倚,所以本文经过咨询相关专家,建议参考病例数量分布情况,每位名医随机抽取100份病例,最终共纳入了800份病例。

2.2 症状舌脉统计症状共有223个,共计出现 5 771 次,其中频次≥80次的高频症状有16个,分别为胃胀、胃痛、纳差、眠差、反酸、烧心、口干、呃逆、大便稀溏、嗳气、口苦、困倦、大便秘结、畏寒肢冷、情绪不佳、恶心(表1)。舌象共有28个,共计出现 2 481 次,其中频次≥80次的高频舌象有10个,分别为苔白、舌红、苔黄、苔薄、舌暗、苔腻、舌淡白、舌淡红、舌有齿痕、舌有裂纹(表2)。脉象共有19个,共计出现1 441次,其中频次≥80次的高频脉象有5个,分别为脉弦、脉细、脉沉、脉滑、脉数(表3)。

表1 高频症状频次统计表(频次≥80次)

表2 高频舌象频次统计表(频次≥80次)

表3 高频脉象频次统计表(频次≥80次)

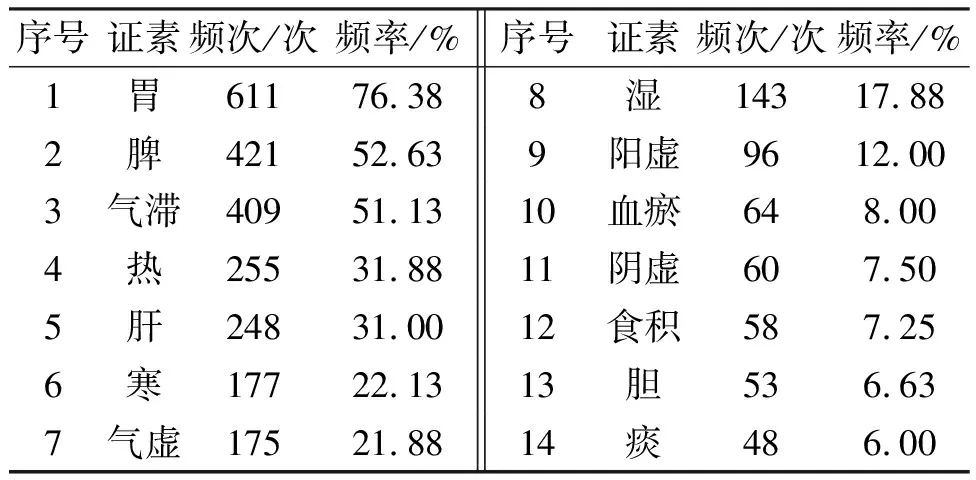

2.3 证候要素统计证候要素共有26个,共计出现2 910次,其中频次≥40次的高频证素有14个,分别为胃、脾、气滞、热、肝、寒、气虚、湿、阳虚、血瘀、阴虚、食积、胆、痰(表4)。

表4 高频证素频次统计表(频次≥40次)

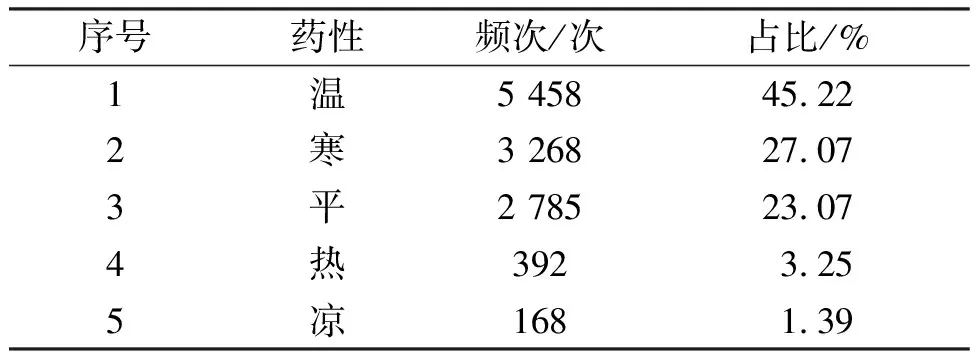

2.4 性味占比统计治疗药物在药性方面,以温居首,占比高达45.22%;寒平次之,共占50.14%;热凉最少,仅有4.64%(表5)。在药味方面,以辛、苦、甘为多,三者占比相近,共占86.02%;酸、淡、咸、涩较少,共占13.98%(表6)。

表5 药性频次统计表

表6 药味频次统计表

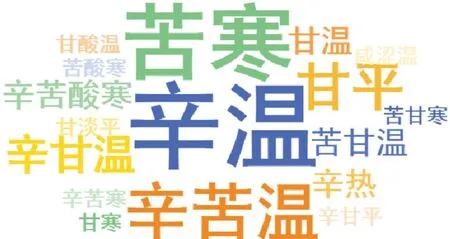

2.5 性味组合统计以前50味高频药物(频次≥74次)为例,按照性味占比统计结果的“温寒平热凉”“辛苦甘酸淡咸涩”排序,进行性味组合统计。这些药物分别为甘草、半夏、陈皮、白术、茯苓、厚朴、枳实、白芍、黄连、党参等(表7),主要见于辛温、苦寒、辛苦温、甘平、辛甘温、苦甘温、辛苦酸寒、甘温之品(图1)。

图1 高频药物的性味词云图(频次≥74次)

表7 高频药物统计表(频次≥74次)

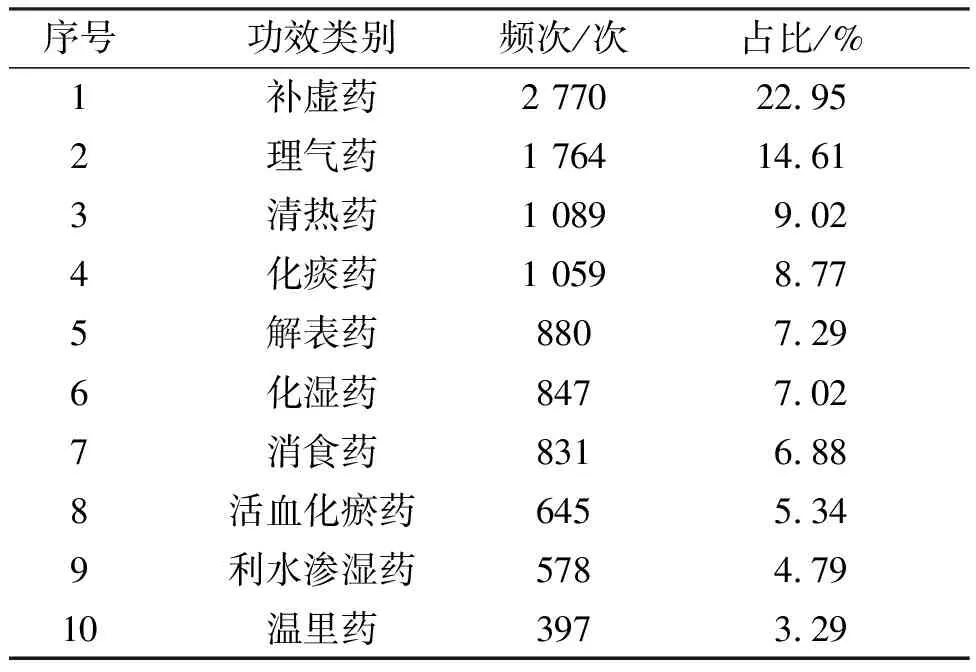

2.6 功效类别统计治疗药物共有301味,共计出现12 071次。按照功效进行分类,共计20类,其中频次≥390次的功效类别共有10类,分别是补虚药、理气药、清热药、化痰药、解表药、化湿药、消食药、活血化瘀药、利水渗湿药、温里药(表8)。补虚药中,以补气为主,且频次最高,其次是补血、补阴、补阳(表9);解表药中,以发散风寒为主,发散风热为次(表10)。其中,因考虑到药物的治疗作用存在交叉,痰湿水饮同出一源,化痰类和利水渗湿类的部分药物具有较佳的祛湿功效,比如高频药物中的半夏善于燥湿,茯苓长于渗湿,故将这些药物与化湿类药相加之后,祛湿药物的频次增多。

表8 药物功效类别统计表(频次≥390次)

表9 补虚药功效类别统计表

表10 解表药功效类别统计表

2.7 核心方药统计通过提取处方,基于社区发现构建复杂网络,共有301个节点,23 200条边,平均度值为153.88,分为3个社群。甘草是最核心的节点,度值为550,中介中心度为2 402.50,半夏紧随其后,度值是546,中介中心度为2 145.77。将度值≥350的节点进行可视化,共有28个节点,756条边。按照药物度值降序排列:社群1(绿色)共有12味,分别为甘草、半夏、陈皮、白术、茯苓、枳实、厚朴、党参、砂仁、香附、木香、枳壳;社群2(紫色)共有10味,分别为黄连、六神曲、麦芽、麦冬、山楂、吴茱萸、旋覆花、太子参、延胡索、佛手;社群3(橙色)共有6味,分别为白芍、当归、黄芪、柴胡、大枣、黄芩(图2)。并以最核心的节点甘草为中心,进行关联规则分析,设置支持度≥0.2,置信度≥0.6,支持度>1,前后项数之和≥3,发现甘草与半夏、陈皮、茯苓、白术联系紧密,这与社群1的前5味药物相同;而且在这5味药物当中,最优的一项关联结果是{陈皮,茯苓,甘草} =>{半夏},其置信度为0.96,支持度为0.29,提升度为1.42(图3)。

图2 度值≥350的核心药物复杂网络图

图3 核心药物甘草的关联规则图

3 讨论

3.1 病机特点认识根据症状分布结果可知,CG以胃胀、胃痛为主要表现。两大主症虽然可由多种病因引起,但其基本不离“虚”“滞”二字。而且根据证素分布结果可知,CG以脾胃虚弱为本,邪气郁滞为标。其中病位主要在胃脾,且与肝胆密切相关;病性分为寒热虚实多端,临床多见相兼为患。

3.1.1 病机以气滞、气虚、湿阻为主脾胃虚弱是发病的内在根据,邪气郁滞是发病的重要因素。两者相互胶结,形成本虚标实病机,本虚包括气虚、阳虚、阴虚,标实包括气滞、湿、血瘀、食积、痰,其中尤以气滞、气虚、湿阻为主。

结合症状舌脉表现,当脾气虚损,失于运化,可致气机郁滞不畅,津液输布障碍,由此聚而生湿,主要形成气滞湿阻之象。气滞多见胃脘胀痛、纳差、脉弦等症;气虚多见困倦、舌淡白、脉沉细等症;湿胜多见大便稀溏,舌有齿痕等症,而且湿为阴邪,其性黏滞,致病缠绵难愈,容易拖长病程。其中气虚不运是发病基础,气滞不行、湿浊内停是促发因素,三者互为因果,如环无端,构成了本病的主要病机。并且还可进一步影响气血津液运行,产生瘀血、痰饮、食积等病理产物壅滞中焦。比如久病由气入血,血行迟滞,兼见胃脘刺痛、舌暗等症,即为瘀象;脾为生痰之源,湿聚为痰,兼见呕吐痰涎、苔腻等症,即为痰象;六腑以通为用,胃气郁滞,兼见嗳气酸腐、大便秘结等症,即为食滞之象。

3.1.2 邪气郁久容易从阳化热随着病情的进展,诸多邪气郁滞日久,从阳化热者稍多,从阴化寒者较少。一般而言,外感六淫客于胃腑,尤以寒邪为多,《素问·异法方宜论》云:“藏寒生满病[12]。”因为寒主收引,易致气血凝滞,能够多发胀满疼痛,兼见畏寒肢冷、喜温喜按等症,即为寒象。而气有余便是火,当气机郁滞日久,又可从热化火。《素问·至真要大论》言:“诸胀腹大,皆属于热[12]。”热气壅滞也能发为胀满疼痛,兼见烧心、口干、口苦、舌红、苔黄、脉数等症,即为热象。而且,热象相对偏盛一点,说明诸多病邪容易从阳化热,这可能与现代人的生活习惯有关,多因情志不遂气郁化火、饮食不节湿郁化热所致。同时,但遇火热有余,又可劫伤胃阴,兼见舌有裂纹、脉细数等症,即为阴虚有热之象。但遇阴寒内盛,久之损伤脾阳,兼见冷痛绵绵,得温痛减等症,即为阳虚有寒之象。

3.1.3 病在脾胃,旁及肝胆等脏病变部位是以脾胃为中心,亦可旁及肝胆等脏。因为脾胃居于中焦,既为气血生化之源,濡养五脏六腑,又为气机升降之枢,通畅全身气机。故而脾胃为病,可以影响其他脏腑;而五脏之邪,皆通脾胃,若见他脏自身异常,亦可影响脾胃功能。其中尤与肝胆密切相关,从五行关系来看,肝胆属木,脾胃属土,木赖土以滋养,土得木而条达;从脏腑功能来看,肝胆互为表里,肝主升发,调畅气机,胆藏精汁,内寄相火,两者相合,能够协助脾胃腐熟运化水谷,以使升清降浊如常。所以若见肝胆疏泄不利,则会出现肝郁脾虚、肝胃郁热、胆郁胃逆之情绪不佳、反酸口苦等症。而且,有些症状表现亦可涉及肺心两脏。《素问·至真要大论》云:“诸痿喘呕,皆属于上[12]。”因为肺脉起于中焦,上焦肺气失调可以影响胃气上逆,出现呃逆、呕吐等症。《素问·宣明五气》言:“心为噫……胃为气逆为哕为恐[12]。”因为胃阳明络属心,心气失调亦可影响胃腑气机上逆,出现噫气(嗳气)频作。《素问·逆调论》言:“胃不和则卧不安[12]。”或因脾胃浊阴滞留,上蒙心窍扰神,或因担心疾病癌变,郁生于心化火,可致阳不入阴,心神不安,多见眠差表现。

3.2 药物性味配伍根据性味占比结果可知,总体药性以温居首,寒平次之,药味以辛苦甘并举,酸淡咸涩较少。根据性味组合结果可知,前50味高频药物主要包含辛温、苦寒、辛苦温、甘平、辛甘温、苦甘温、辛苦酸寒、甘温之品。这些结果表明治疗药物阴阳并投,升降并用,性味配伍是以辛(苦甘)温为主,苦寒、甘平为辅。

3.2.1 主以辛(苦甘)温《素问·脏气法时论》言:“肝欲散,急食辛以散之,用辛补之,酸泻之……脾欲缓,急食甘以缓之,用苦泻之,甘补之[12]。”因为肝喜疏散条达,脾贵充和温暖,故宜使用辛味疏肝行气以消滞,甘味益气健脾以补虚。《素问·至真要大论》云:“湿淫于内,治以苦热,佐以酸淡,以苦燥之,以淡泄之[12]。”因为太阴湿气偏胜,故宜使用温热化湿,苦味燥湿。这些性味相互组合,多用辛苦甘温之品,辛温行气,苦温燥湿,甘温益气,这与前面所述的主要病机相吻合。

结合高频药物来看,具有辛温性味的药物最多,包括辛温、辛苦温、辛甘温、辛苦酸温、辛苦咸温之品,高达18味。其中辛温之品半夏、砂仁、豆蔻、广藿香,入脾胃经,辛温宣透,芳香化湿;生姜辛以解表,温以散寒;紫苏梗善于理气宽中止痛,乌药专于行气散寒止痛,川芎长于活血行气止痛。辛苦温之品陈皮、厚朴辛温行气除胀,苦温燥湿化痰;木香辛温芳香气烈,善行脾胃气滞;延胡索、莪术辛味入血通络,功善化瘀止痛。辛甘温之品六神曲辛以行散消食,甘温以补脾胃;当归甘温既善补血,味辛又能活血;桂枝辛甘助阳化气,善于温通经脉。辛苦酸温之品佛手,辛香理气止痛,酸苦涌泄燥湿,性温化痰祛浊。辛苦咸温之品旋覆花,辛开温通以消痰浊,苦降胃气以止呕噫,咸味软坚以除痞满[11]。可见,这些药物在辛散温通、行气化湿的同时,兼有化瘀、除痰、消积之功,共奏疏邪调达、直夺中焦之功。

3.2.2 佐以苦寒、甘平或因脾胃元气不足,产生阴火上乘土位;或因脾胃升降失常,浊阴久留郁而化火,均宜以苦发之,以寒清之,常见苦寒、辛苦寒、辛苦酸寒搭配。其中苦寒之品黄连、黄芩、栀子、连翘,能够清热燥湿,泻火解毒,还能消肿散结,以防病久滋生毒邪[13];浙贝母主入肺经清热化痰,降泻肺气以通胃气;丹参主入血分清热凉血,且善通行化瘀止痛;大黄气味重浊逐毒,走而不守泻下通便。辛苦寒之品柴胡,长于疏达肝气,升提清气,清泻热气。辛苦酸寒之品枳实、枳壳,专于破气行滞、化痰散痞。

因为脾胃虚弱为本,则宜以甘补之,以平缓之,常见甘平组合,亦可见到甘温、甘寒搭配。其中甘平之品甘草、党参,重在平补脾气;麦芽、鸡内金,重在缓消食积,常合以甘酸温者山楂,消食行气散瘀,合以辛甘平者莱菔子,消积降气化痰,合以辛苦甘平者香附,疏肝理气宽中。甘温之品大枣、黄芪,能够补中益气,绝断阴火产生源头,常合以苦甘温者人参、白术,大补元气,燥湿利水。甘寒之品竹茹,善清胃热止呕;苦甘寒之品麦冬,清补双用,常合以苦甘平者太子参,气阴双补,合以苦酸寒者白芍,养血柔肝。

3.2.3 其他性味组合若见心神不安表现,常用甘酸平者酸枣仁,养心血,补肝阴,安心神,助睡眠;甘淡平者茯苓,渗湿除痰通心气,健脾宁心安神志。若见吐逆反酸严重,常用咸涩温者海螵蛸,咸潜制酸止痛;苦涩平者刺猬皮,化瘀止痛止呕,两者均属虫类药物,兼顾化浊解毒功效[14]。另外,与辛温药物相较而言,相对少用大辛大热之品,意为暖中焦而不伤阴,以免壮火散气,但遇脾胃寒甚不解,则宜使用干姜、吴茱萸、高良姜温中散寒。

3.3 核心组方思路根据功效分类结果可知,治疗药物重在补气、理气,兼以清热、化痰、解表、化湿、消食、活血化瘀、利水渗湿、温里,表明治疗方法多以扶正祛邪并重,补虚通滞为要。而且根据复杂网络和关联规则结果可知,度值≥350的核心药物共有28味,分为3个社群,其中社群1的前5味是内核药物。这些药物共同组合,针对病机特点,既能照顾全面,又能突出重点,形成了主以补脾气、行滞气、祛湿气,兼以解郁热、化痰瘀、消食积、养胃阴,辅以益气血、利肝胆的组方思路。

3.3.1 重在补脾气、行滞气、祛湿气补脾气、行滞气、祛湿气主要体现在社群1的组方当中。甘草为第一核心节点,可集补泻和缓于一身。《珍珠囊补遗药性赋》言:“甘草,味甘平,无毒。生之则寒。炙之则温。生则分身梢而泻火。炙则健脾胃而和中。解百毒而有效,协诸药而无争,以其甘能缓急,故有国老之称[15]。”一则源于甘味补虚,能补脾胃元气而不助热,而且生用稍凉,能泻火热而不伤正;二则源于本品性平,作用和缓,常为遣方用药最后一味,具有调和诸药、解毒之功[16]。半夏为第二核心节点。《本草害利》记载制半夏:“辛温,化痰,入肺、脾、胃。消痰燥湿,开胃健脾,宣通阴阳,和胃安卧,能坠胎[17]。”即其善于燥化脏腑痰湿,以助脾胃运化,而且生于夏之半,能通阴阳助睡眠,具有保护胃黏膜、抗炎抗肿瘤功效[18]。甘草合以半夏,扶正祛邪并举,搭配陈皮、茯苓,陈皮行气向上而行,半夏燥湿向下而散,茯苓健脾利水渗湿,甘草补脾益气除邪[19],四药相合,组成二陈汤,理气和中,燥湿化痰;在二陈汤的基础方上,合以白术、党参,组成六君子汤(党参易人参),平补脾胃之气,兼司运化之职;合以香附、砂仁,组成香砂六君子汤,理气化湿,醒脾开胃;再合以枳实、枳壳、木香、厚朴,辛苦通降,开郁散结,加强行气、除湿、消胀、止痛之效。全组药物温中健脾,和胃降逆,通补兼施,缓缓祛除中焦郁滞湿气。

3.3.2 兼以解郁热、化痰瘀、消食积、养胃阴解郁热、化痰瘀、消食积、养胃阴主要体现在社群2的组方当中。兼有热象,常用黄连和吴茱萸,组成左金丸,能够清肝泻火,降胃止呕止酸,其中黄连还可清泻心火而清肺金,肺金得清则制肝木,木受金制而不横土,以使胃得安和[18],蕴含了“实(肝)则泻其子(心)”“佐金(肺)平木(肝)”的治疗原则,也可搭配社群1中的半夏,组成“半夏-黄连”药对,能够降低炎症因子水平、抑制肿瘤血管新生[20],具有明确的抗胃癌作用[21];兼有痰象,常用佛手和旋覆花,佛手善于燥湿化痰,可疏肝气以降胃气,旋覆花长于化痰止呕,能够降泄肺胃滞气,两药合用,以化痰浊、调肝肺、运中焦[22];若见噫气源于痰阻心脉,可用旋覆花合茯苓杏仁甘草汤,以化痰湿、宣痹阻、通心脉、除噫气[23];兼有瘀象,常用延胡索活血化瘀,行气止痛;兼有食滞之象,常用神曲、山楂、麦芽,组成焦三仙,消食和胃,通腑降浊;兼有阴虚之象,常用麦冬、太子参养阴润肺,益胃生津[24]。

3.3.3 辅以益气血、利肝胆益气血、利肝胆主要体现在社群3的组方当中。若见气血不足之虚象明显者,可加白芍、当归、大枣、黄芪,以使气血得复,阳气卫外而固表也,阴血守内而养体也,其中白芍具有明显的抗炎镇痛功效[25],可与甘草搭配,组成芍药甘草汤,酸甘化阴,缓急止痛;若见口苦口干之热象明显者,可加柴胡、黄芩,疏利肝胆,清化湿热[26]。而且,柴胡、白芍与社群1中的甘草、枳实相配,组成四逆散,能够调和肝脾,疏肝和胃止痛;黄芩、大枣与社群1中的甘草、半夏,社群2中的黄连搭配,源自甘草泻心汤、半夏泻心汤组方特点,寒温并用以和阴阳,辛苦共投以散痞结。

4 结语

综上,本文通过分析名老中医辨治CG病例的数据挖掘结果,得到以下结论:(1)本病乃本虚标实之病,脾胃虚弱为本,邪气郁滞为标。病性以气滞、气虚、湿阻为主,兼有阳虚、血瘀、阴虚、食积、痰浊,从阳化热者稍多,从阴化寒者较少;病位以脾胃为中心,亦可旁及肝胆等脏。(2)治疗性味阴阳并投,升降并用。主以辛(苦甘)温行气解郁、燥湿降浊、健脾益气,佐以苦寒清泻郁火、甘平安中和缓;多从脾胃入手健运中焦,同时不忘疏达肝木、宣泄肺金、通泻心火。(3)组方思路通补兼施,调气为先。重在补脾气、行滞气、祛湿气,兼以解郁热、化痰瘀、消食积、养胃阴,辅以补气血、利肝胆;常用甘草、半夏、陈皮、白术、茯苓、黄连、白芍、枳实、厚朴、党参等药,常见二陈汤、香砂六君子汤、左金丸、四逆散、甘草泻心汤、半夏泻心汤等方。