从“壮火食气”探讨炎症对肺癌的影响*

罗成,叶远航,柯佳

1.湖北中医药大学,湖北 武汉 430060; 2.湖北省中医院,湖北 武汉 430074

肺癌是具有高发病率、高病死率的恶性肿瘤,严重危害着人类的生命健康[1]。大多数国家中肺癌5年生存率为10%~20%,部分国家(如中国、美国、加拿大等)为20%~30%[2]。据2020年相关报告显示,我国新发肺癌病例约82万,死亡病例约71万,占癌症病死率的23.8%[3]。目前临床上多采用手术、化疗、放疗、靶向疗法、免疫治疗等手段,虽然患者5年生存率得到提高,但存在明显的毒副作用[4]。因此,探索肺癌的发病机制及高效、低毒的抗癌药物成为急需解决的问题。

《张氏医通》曰:“盖积之为义,日积月累,匪朝伊芳夕。”肿瘤的形成不是一蹴而就,而是经过“可控性炎症-非可控性炎症-肿瘤微环境形成-肿瘤细胞增殖”这一系列漫长的过程[5],故炎症在肿瘤形成和发展中起重要作用。炎症是指机体对于组织细胞损伤及各种病原体感染所产生的一种保护性防御反应,炎症反应过强和/或慢性持续性炎症能够引起炎性组织损伤、肿瘤等疾病。研究表明,慢性持续性炎症与包括肺癌在内的多种肿瘤密切相关,易导致肿瘤的发展,并对肿瘤的发生具有促进作用[6-7]。炎症是肺癌发生发展的关键,减轻炎症的浸润,改善炎性肿瘤微环境,可以有效延缓甚至阻断肺“炎-癌转化”这一进程。

“壮火食气”理论最早来源于《素问·阴阳应象大论》[8]。结合古代医家及现代临床对于“壮火食气”的认识,本课题组认为,“壮火食气”是肺“炎-癌转化”病机的高度概括,可以从整体上阐明肺“炎-癌”链的病机演变规律,对肺癌的认识及治疗具有一定的促进作用。因此,从“壮火食气”理论着手,结合炎症,从中西医角度阐述炎症到肺癌的病理变化过程,可为肺癌的认识及治疗提供思路。

1 肺癌“壮火食气”病机特点

中医古籍中暂无肺癌病名的记载,根据其临床症状及发病规律,将其归属于“肺积”“肺痈”“积聚”等范畴,病性总属本虚标实。现代医家大多认为,肺癌主要是由于机体正气亏虚,气血津液运行受阻,导致痰湿瘀血内聚,阻于肺络,日久化生癌毒,形成肺部恶性肿瘤[9-11]。正如《医宗必读》所说:“积之成者,正气不足,而后邪气踞之”。《灵枢·百病始生》曰:“此必因虚邪之风,与其身形,两虚相得,乃客其形。”因此,在肺癌发病过程中,以正气亏虚为本,以痰瘀聚集,郁而化热,化生癌毒为标。壮火是肺“炎-癌”链的重要因素,“食气”是其根本因素,“壮火”与“食气”具有相互胶着、互相积损的病机特点,火“由少至壮再至毒”,气“由虚至损再至劳”,火加虚增,虚加火增,恶性循环,共同推动着炎症向肺癌的进展。

1.1 “壮火”是肺“炎-癌”链的重要因素“壮火”本意是指药食气味纯阳者[12]。后世医家各抒己见,陈丽娟等[13]认为,损伤心之气阴的实热之邪为“壮火”;姜彧等[14]通过“壮火”探讨癌毒属性,认为“壮火”与癌毒暴戾损正的特性相似;王追越等[15]认为,亢烈的、影响人体健康的、非正常的“火”或“气”为“壮火”;还有学者认为,阴火过亢也为“壮火”,常常表现为湿热、痰火、郁热、热毒等[16-17]。可见,“壮火”是指对机体正气产生伤害,并附带“阳”特性的邪气,如实热、湿热、痰热、热毒、瘀热、癌毒等都属于“壮火”范畴。

《灵枢·百病始生》曰:“卒然逢疾风暴雨而不病者,盖无虚,故邪不能独伤人。”正气与邪气是疾病发生不可或缺的两方面。在外界因素影响下,邪气侵入机体,产生一些系列病理变化,导致痰热、湿热等病理产物不断蓄积,使火“由少至壮”开始进展[18]。病原体入侵肺部,机体内环境发生改变,诱导炎症发生,使炎症细胞聚集,大量炎性因子释放。若“壮火”持续存在,逐渐损伤人体正气,促进炎症对肺部的损伤,使慢性炎症持续存在,难以消除,转化为非可控性炎症,构建复杂的炎性肿瘤微环境,火“由壮再至毒”,从量变到质变,化生癌毒,导致肺部肿瘤的形成,二者相辅相成,共同促进肺“炎-癌”链的发生发展[19-20]。炎症所产生的炎症细胞和炎性因子是肺“炎-癌”链中“壮火”的微观表现。故“壮火”是肺“炎-癌”链的重要因素,贯穿疾病始终。

1.2 “食气”是肺“炎-癌”链的根本因素“食”为消耗之意,“气”是指人体正气。正气笼统指人体正常功能活动,包括自我调节能力、适应环境能力、抗邪防病能力和康复自愈能力等。《素问·灵兰秘典论》曰:“肺者,相傅之官,治节出焉。”治节主要体现在三个方面:一为肺主气司呼吸,具有吸入清气,排出浊气的生理功能,随着一呼一吸的呼吸运动,从而调节全身气机的升降出入;二为肺朝百脉,随着呼吸运动,全身的血液都会通过经脉汇聚于肺,从而进行气体交换,将氧气输布全身;三为肺主通调水道,通过肺气宣发肃降的运动协调,使机体内水液的输布代谢得以正常进行。这三者功能的正常进行均与肺气密切相关,若肺气充足,气血津液输布代谢正常,机体得以濡养,人体免受六淫、烟草毒物等邪气侵袭;若肺气虚弱,邪气乘虚而入,不仅会导致病原体侵袭,诱导炎症发生,损伤肺脏,亦会导致机体气血失和,津液运化失常,痰、湿、瘀血等病理产物聚集,促进“壮火”的形成,而“壮火”形成后又会加重正气的亏虚,最终出现“因虚生火、由火致虚”的恶性循环,促进肺“炎-癌转化”。

《灵枢·口问》曰:“故邪之所在,皆为不足。”一项中医体质和肺癌的相关研究显示,气虚质占28%,阳虚质占14%,阴虚质占14%,气郁质占11%,痰湿质占9%,平和质占8%,血瘀质占6%,湿热质占5%,特禀质占1%[21]。说明气虚体质是肺癌患者的主要体质,也是导致肺癌发病的重要危险因素,这项临床数据佐证了“食气”是其根本因素。李建生团队通过文献挖掘发现,非小细胞肺癌病性证素分为虚实,虚性证素以气虚为主,实性证素分为痰、湿、血瘀和热[22-23]。故肺癌之为病,是以正气亏虚为基础,湿、热、痰、瘀等病理因素相互胶结,积久不散而为瘤。王绚璇等[24]收集3 234例肺癌患者的中药使用情况,通过数据挖掘和复杂网络分析发现,主要以黄芪、茯苓、白术、红景天等补益肺脾的药物为主,认为肺癌“元气亏虚”的病机贯穿始终,治疗始终坚持“培元固本”。吴孝政等[25]通过动物实验发现,肺气虚模型大鼠会出现免疫功能下降以及炎性细胞浸润、肺大疱形成、支气管黏膜上皮脱落等病理特征。《灵枢·百病始生》曰:“风雨寒热不得虚,邪不能独伤人。”肺气虚会导致机体免疫力下降,外邪侵入人体,病原体、炎症细胞等增多,导致肺部炎症发生,损伤肺脏,同时正虚无力祛邪外出,随着疾病的进展,慢性炎症持续存在,使可控性炎症转化为非可控炎症。而长期的慢性炎症和免疫力下降,会营造出适合肿瘤生长的微环境,进而促进肺“炎-癌”链的发展[20]。故“食气”是肺“炎-癌”链的根本因素。

2 炎症对肺癌的影响

2.1 炎症反应参与肺癌的发生发展炎症是一种机体防御反应,具有减轻感染、清除损伤细胞、启动组织修复等作用。炎症通过释放炎性因子影响微环境,调控机体多种生理与病理信号网络的平衡走向,表现出高度的“两面性”,即可控性炎症和非可控性炎症。在正常状态下,当损伤因素如感染或组织损伤消除后,炎症反应随之结束,机体恢复到平衡状态,炎性细胞能够通过复杂机制遏制细胞恶性转化,抑制癌症发生,这种被称为“可控性炎症”。但是在持续或低强度的刺激下,组织处于长期或过度反应时,机体无法从感染、组织损伤模式转变为平衡稳定的状态,导致炎症反应的持续进行或处于潜伏状态,表现为“非可控性炎症”状态[26]。非可控性炎症可通过改变肿瘤细胞生存的微环境、激活由多种蛋白及炎性介质参与的内源性或外源性信号通路等途径促进癌症的发生与发展。当持续性刺激时,会使炎症从可控性转化为非可控性,炎性介质大量释放,炎性肿瘤微环境形成,使正常细胞的原癌基因活化,抑癌基因失活,进而转化为肿瘤细胞[27]。研究发现,慢性持续性炎症会导致支气管肺泡干细胞增殖,诱导肺上皮细胞癌变,导致肺癌的发生[28]。还有研究发现,炎症可导致非小细胞肺癌的发生发展[29]。故炎症与肺癌息息相关,它调节着肺癌的发生和发展,可作为肺癌的治疗靶点。

2.2 炎症指标对肺癌发生、发展及预后的影响随着炎症与肺癌关系的深入探索可以发现,炎性肿瘤微环境是肺癌发生发展的关键因素,炎性细胞及其相关炎性因子是炎性肿瘤微环境的重要组成部分,对肺癌的发生、发展和预后具有重要作用[30]。石梦瑶等[31]通过观察外周血细胞因子及炎性细胞在肺癌患者中的表达,发现白细胞介素(interleukin,IL)-2、IL-5、IL-6、IL-8、肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数、中性粒细胞计数与淋巴细胞计数比值和单核细胞计数与淋巴细胞计数比值均不同程度参与了肺癌的发生发展,对于疗效评估也有一定的参考价值。李德涛等收集肺癌患者血清TNF-α,发现发生淋巴结转移肺癌患者TNF-α水平明显高于未转移患者,且与肿瘤体积大小也有一定的关系[32],故TNF-α在肺癌的发展与转移中发挥着重要作用。Cury等[33]发现,非小细胞肺癌患者IL-8水平与预后有关,IL-8越高,预后越差。由此可见,肺部致炎因子的持续刺激会使炎症从可控向非可控发展,大量炎症细胞及炎性因子的聚集,使炎性微环境形成,导致正常细胞发生恶性转化,形成肺癌。因此,控制肺部炎症的浸润,减少炎性因子释放,改善炎性微环境,可以有效预防肺“炎-癌转化”。

3 “壮火食气”与炎症的关系

现代医学认为,炎症实质上就是致炎因子所造成的机体损伤与抗损伤相互斗争的过程,与李东垣所言:“火与元气不两立,一胜则一负”相一致。炎症的局部表现主要为红、肿、热、痛及功能障碍,而全身表现可为发热等,这与火热之邪侵袭人体所表现出的症状相似。《说文解字》曰:“炎,火光上也。从重火。”炎字由两火上下构成,符合火性炎上的特点,结合“取类比象”“推演络绎”的中医哲学思维,由此推断炎症与火关系密切,可将其归属于“火证”等范畴[34]。研究发现,泻火类中药可以抑制炎性因子释放,改变炎症微环境,从而减轻炎症反应[35-37]。王留晏[38]运用复方苦参注射液治疗非小细胞肺癌患者,发现治疗组TNF-α、IL-6水平均低于对照组。现代医学的炎性因子与中医所认为的“火”息息相关,因此炎症与“壮火”有一定的相似性和关联性,可从“壮火”入手探讨炎症。

肺“炎-癌”链是一个慢性发展的过程,其病程长,迁延不愈,病势较缓,发病缓慢,符合临床慢性病的特征,故肺“炎-癌转化”是在正气亏虚的基础上发展变化的一个疾病过程;其次,这是一个从量变到质变的过程,火“由少至壮再至毒”,长期慢性炎症的刺激会逐渐损伤人体正气,正气“由虚至损再至劳”,机体处于失平衡状态,肿瘤微环境形成,使正常细胞突变为肺癌细胞。这与中医“壮火食气”理论高度吻合,“壮火食气”清楚地阐述了肺“炎-癌转化”这一过程。花宝金等[39]临床观察发现,热毒与慢性炎症在肺癌发展中起关键作用,“阴火”与“炎-癌转化”“炎症微环境”有一定的内在联系。因此,精准认识炎症以及炎性微环境在肺癌发生发展的作用,厘清正气与火、热、毒在肺癌发病过程中的关系,对于认识肺“炎-癌转化”非常重要。此外,冯桂贞等[40]认为,慢性炎症以气虚为基础,热毒是其发展的重要因素。

4 中医药基于“壮火食气”干预肺癌

肺“炎-癌转化”通常进展缓慢,这为中医药及早干预治疗提供了宝贵的介入时间。故基于“壮火食气”理论,应以清“壮火”、补“虚气”为法。清“壮火”包括清实热、湿热、痰热、瘀热、癌毒等,补“虚气”包括补肺气、培土生金、金水相生等,但“虚气”不可独补,“壮火”不可孤清,应扶正与祛邪并用,补“虚气”兼以清“壮火”乃其总治则。有研究表明,中药复方通过遣方用药调控肺部炎症,对于延缓甚至阻断肺“炎-癌转化”具有重要意义。

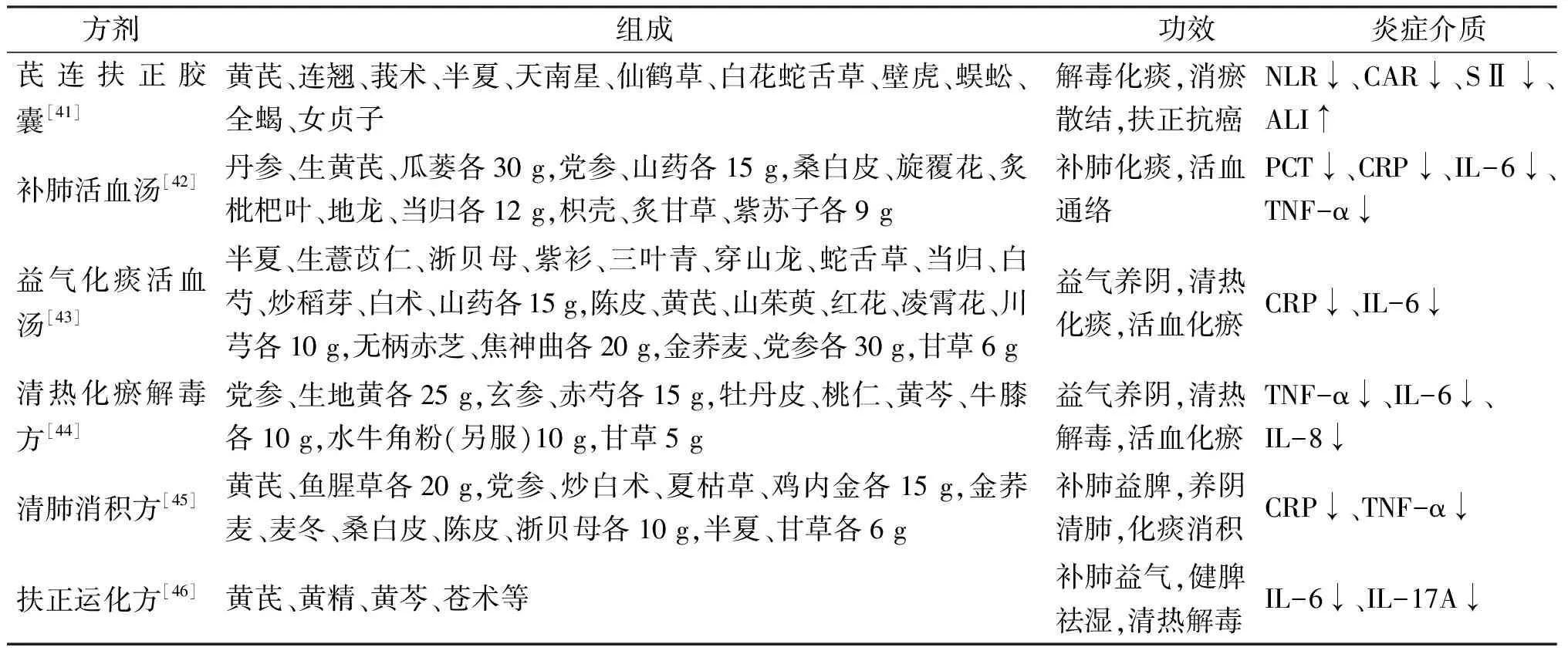

张传龙等[41]观察芪连扶正胶囊联合化疗对非小细胞肺癌患者复合炎症指标物的影响,发现治疗后患者NLR、C-反应蛋白/白蛋白比率和全身免疫炎症指数水平较前下降,而晚期肺癌炎症指数水平较前升高,表明芪连扶正胶囊可以通过抑制炎症反应发挥抗非小细胞肺癌的作用。石东峰等[42]发现,补肺活血汤能显著改善肺癌术后患者降钙素原、C-反应蛋白(C-reactive protein,CRP)、IL-6和TNF-α炎症水平,减轻炎症反应,降低炎性渗出,促进患者术后康复。夏平等[43]通过观察益气化痰活血汤对肺癌术后患者的影响发现,该方能减少CRP、IL-6等炎性因子释放,减轻机体炎症反应,从而改善患者生活质量。张洁等[44]认为,老年肺癌血瘀证癌性发热是以“瘀”“热”“毒”“虚”为病机,清热凉血、化瘀解毒、补肺益气为其治则,并通过临床研究发现,清热化瘀解毒方能有效控制发热,显著降低TNF-α、IL-6、IL-8等炎性因子,提高患者免疫功能和生活质量。林维进等[45]发现,清肺消积方加减辅助治疗非小细胞肺癌能降低患者CRP、TNF-α等炎性因子。费鸿翔等[46]通过扶正运化方联合消融治疗肺部多发磨玻璃结节,发现该法能够有效降低患者IL-6、IL-17A水平,抑制慢性炎症,调节肿瘤内环境,有效抑制高危结节的增大和恶变,防治肺“炎-癌”转化。

综上所述,中医药在改善肺癌相关炎症反应方面效果显著,能够缓解患者临床症状、提高生活质量、促进术后康复等。基于“壮火食气”理论,中医遣方用药可通过辅助手术、放化疗等调控炎症反应,改善炎症微环境,达到干预肺癌的作用,详见表1。

表1 中医药基于“壮火食气”干预肺癌的作用机制

5 讨论

目前,炎症是肿瘤领域研究的热点,不仅参与肿瘤的恶性转化,还是肿瘤发生发展的高危因素。现代研究发现,长期的慢性炎症与肺癌关系密切,炎症可以成为肺癌的治疗靶点,因此,有效控制炎症可以延缓甚至阻断正常细胞癌变和恶化。通过以上讨论,从中西医角度探究肺“炎-癌转化”可知,炎症与“壮火”具有一定相关性,慢性炎症的持续发生和肺癌都是以正虚为基础,“壮火食气”从宏观上高度概括了肺“炎-癌转化”这一过程,“壮火”是肺“炎-癌”链的重要因素,“食气”是其根本因素,火“由少至壮再至毒”,气“由虚至损再至劳”,“壮火”与“食气”具有相互胶着、互相积损的病机特点,出现“因虚生火,由火致虚”的恶性循环,二者共同推动着炎症向肺癌的进展。

手术、化疗、放疗、免疫疗法等是现代医学治疗肺癌的主要手段,但其均可诱发机体炎症,影响临床的疗效及预后。目前,随着中药抗肿瘤的深入研究,中药多成分、多靶点等优势已成为肿瘤领域研究的热点,可通过调控包括炎症在内的多种途径发挥抗肺癌的作用。临床研究显示,中医药基于“壮火食气”理论,通过辅助手术、放化疗等方式调节炎症,从而发挥抗肺癌的作用,并具有提高患者生活质量、促进患者术后恢复等临床效果。应以清“壮火”、补“虚气”为治则,可为肺“炎-癌转化”的新型药物研究提供参考。

肺“炎-癌转化”这一机制十分复杂,本文所述“壮火食气”与肺“炎-癌转化”之间仍存在一定的局限性,其科学内涵仍须进一步诠释,期待未来更多研究可以为肺“炎-癌转化”的发病机制和治疗手段提供丰富的理论基础,为中医药干预肺癌提供助力。