中国共同富裕实现水平的空间差异及形成机理

张希刚,陈保启

(山东财经大学经济学院,济南 250014)

0 引言

近年来,关于共同富裕的研究成为热点,学者们从共同富裕的内涵、实现路径、地区差异分析及形成机理等多个方面展开了研究。在共同富裕的理论内涵方面,燕连福和王亚丽(2022)[1]认为,共同富裕是物质富裕与精神富裕的统一、普遍富裕与适度差距的统一;李实(2021)[2]认为,共同富裕是发展与共享的有机统一,在发展中实现共享,在共享中促进发展。在共同富裕的实现路径方面,张来明和李建伟(2021)[3]提出,要坚持长期目标与阶段性目标相贯通,稳步提升共同富裕水平;还有多位学者从人均可支配收入增长、公共服务体系建设、群体收入差距缩小等角度提出了我国共同富裕的阶段性目标[4,5]。在共同富裕的多指标综合评价体系构建方面,刘培林等(2021)[6]将总体框架分解为总体富裕程度和发展成果共享程度两个维度,又将发展成果共享程度分解为人群差距、区域差距、城乡差距三个方面;杨宜勇和王明姬(2021)[7]从共同和富裕两个维度构建评价指标体系,并且将这两个维度再次分解,构建包含27个底层指标的四级指标体系。针对共同富裕实现水平的空间差异问题,国内外学者研究较少。目前,学术界研究空间差异及其形成机理的方法主要有Dagum 基尼系数及其分解、核密度估计方法等[8—10]。总体来看,已有文献虽然对共同富裕的理论内涵及评价方法作了诸多探讨,但尚未形成一套统一的、贴合中国共同富裕理论内涵的指标体系,并且在指标体系构建时往往只关注了物质层面的共同富裕,而忽略了精神层面的共同富裕。在共同富裕实现水平的空间差异分析方面,目前的分析还只是局限于对某个地区共同富裕指数的测算,较少关注全国层面不同地区、不同省份间共同富裕实现水平的差异以及差异产生的原因。

鉴于此,本文首先在构建中国共同富裕实现水平测度指标体系的基础上,测算了2010—2020 年中国31 个省份的共同富裕实现水平;其次,使用核密度估计、Dagum基尼系数及其分解方法对省域及东、中、西三大地区共同富裕实现水平的空间差异进行了分析;最后,采用QAP方法探讨了共同富裕实现水平空间差异的形成机理。

1 研究设计

1.1 指标体系构建

共同富裕的时代特征主要体现在两个层面和两个维度上,即物质层面和精神层面、共同维度和富裕维度。二者不是相互独立的,而是相互交叠的。物质层面和精神层面应分别包括共同和富裕两个维度;共同维度和富裕维度也应分别包括物质和精神两个层面。

本文在参考已有研究的基础上,根据物质共同富裕与精神共同富裕的不同特点,结合数据的可得性,构建如下页表1所示的中国共同富裕实现水平测度指标体系。

表1 中国共同富裕实现水平测度指标体系

1.2 研究方法

1.2.1 熵权法

为避免赋权的主观性,本文采用客观赋权法中的熵权法确定各指标的权重。具体步骤如下:

第一步,无量纲化处理。公式如下:

其中,xij为第i项指标第j个省份的值,max(xij)表示xi的最大值,min(xij)表示xi的最小值。第二步,确定各指标在综合得分中所占的比重。利用无量纲化后的数据,基于熵权法原理计算各评价指标的权重,计算过程如下:

(1)计算各评价指标对于整体的贡献率:

(2)计算第i项指标的熵值:

其中,n为省份数量。若某个省份的pij=0,则假定pijln(pij)=0。

(3)计算第i项指标的权重:

第三步,计算共同富裕实现水平综合指数。使用加权平均的方法计算最终的共同富裕实现水平综合指数。

1.2.2 核密度估计

核密度估计是一种重要的研究空间分布非均衡问题的非参数估计方法,能够用平滑的曲线描述所研究对象的分布特征及动态演进过程。核密度计算公式如下:

1.2.3 Dagum基尼系数及其分解

Dagum将基尼系数分解为区域内差异贡献、区域间差异贡献和超变密度贡献三个部分。本文借鉴此方法对中国共同富裕实现水平的差异进行分析。分析过程中,本文参照国家统计局的划分方法,将所研究的31 个省份划分为东、中、西三大地区。

首先,计算总体基尼系数G、区域内基尼系数Gjj和区域间基尼系数Gjh,其计算公式分别为:

其中,区域个数为3,用k=3 表示;省份个数为31,用n=31表示,代表所有省份共同富裕实现水平的均值,()代表j(h)区域共同富裕实现水平的均值,Yji(Yhr)代表j(h)区域内i(r)省份的共同富裕实现水平。

最后,根据上述计算结果分别计算区域内差异贡献Gw、区域间差异贡献Gnb和超变密度贡献Gt:

1.2.4 QAP方法

变量间存在的自相关性、多重共线性等问题会使所要估计的参数值的方差增大、变量的显著性检验失去意义,进而使传统的多元回归分析失效。为了解决这类问题,相关学者多采用随机化检验方法来对空间差异的成因进行分析。在社会网络分析中,通常将关系矩阵进行随机置换来进行非参数检验,即二次指派程序(QAP)方法。该方法能够很好地克服分析对象间的自相关性、多重共线性等问题。在分析过程中,可以将不同的地区视为不同的行动者,地区间的差异(行动者间的差异)就构成了一种关系,通过这种转化就可以采用关系数据模型来分析地区间差异的形成机理。根据研究对象的特征及研究目的,本文将省份或者地区视为行动者,省份与省份或者地区与地区间的共同富裕实现水平的差异构成关系,两两之间的共同富裕实现水平数值的差值则构成一个关系数据差异矩阵。

基于QAP 方法可以构建如式(12)所示的模型来探究中国共同富裕实现水平地区差异的形成机理,模型中的被解释变量为共同富裕实现水平差异矩阵,解释变量为发展性差异矩阵、共享性差异矩阵、可持续性差异矩阵、个人提升差异矩阵、文化服务差异矩阵、社会和谐差异矩阵。

其中,β0、β1为待估参数;Y为被解释变量;X为解释变量,包含X1至X6这6 个差异矩阵,差异矩阵对角线上的元素为0;U是随机误差项。

1.3 数据来源及处理方法

本文选取中国31 个省份(不含港澳台)2010—2020 年的数据展开研究。相关数据主要来源于历年《中国统计年鉴》《中国文化及相关产业统计年鉴》以及各省份统计年鉴,部分数据通过计算获得。对于个别省份部分年份缺失的数据,采用邻近年份的变化率推算补齐。部分需要计算的指标的计算方法说明如下:全员劳动生产率采用各省份GDP 与三次产业就业总人数之比衡量;居民消费贡献率采用各省份社会消费品零售总额与GDP 之比衡量;外贸依存度采用各省份进出口总额占GDP 的比重衡量;城乡可支配收入差距采用各省份城乡收入泰尔指数衡量;城乡消费差距采用各省份城镇人均消费支出与农村人均消费支出之比衡量;城乡民生医疗差距采用各省份城镇每千人医疗卫生机构床位数与农村每千人医疗卫生机构床位数之比衡量;R&D 投入强度采用R&D 经费支出占GDP 的比重衡量;人力资本创新力积累采用每万人在校生人数衡量;固定资产投资占比采用固定资产投资占GDP 的比重衡量;每万人文化娱乐产业从业人员占比采用各省份文化娱乐产业从业人员数与常住人口数量之比衡量。

2 中国共同富裕实现水平测度

2.1 测度结果分析

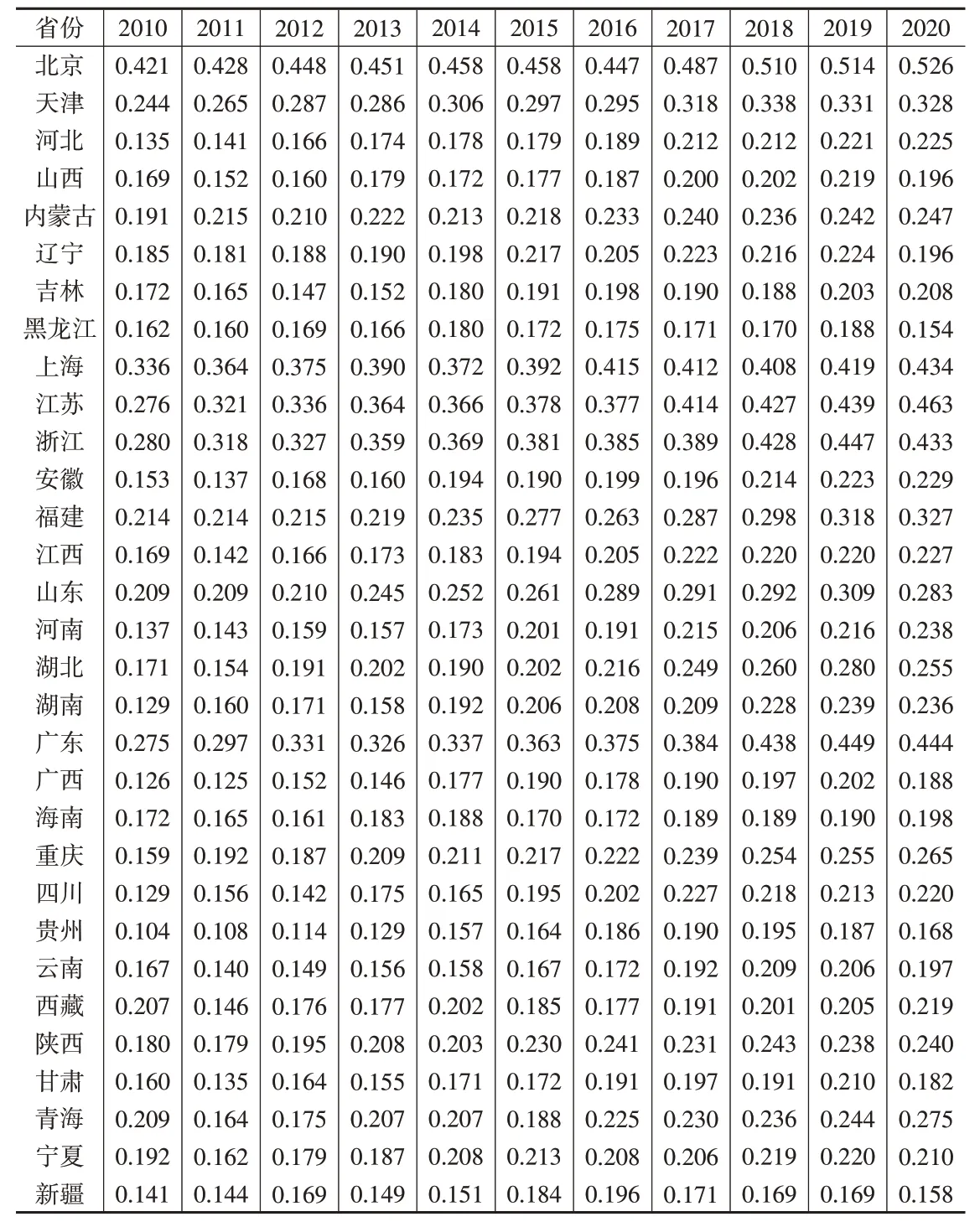

根据前文构建的中国共同富裕实现水平测度指标体系,利用熵权法赋予各个指标权重,测算出2010—2020 年中国31个省份的共同富裕实现水平,如表2所示。

表2 2010—2020年中国31个省份共同富裕实现水平测度结果

图1 中展示了2010—2020 年全国共同富裕实现水平均值的变化趋势。党的十八大以来,中国社会发展更加注重效率与公平的有机结合,共同富裕实现水平也进入了高速增长期,以每年3.7%的速度增长,这一增长速度持续到2019年年底。何诚颖等(2020)[11]认为,2019年年底新冠肺炎疫情暴发对中国经济产生了重要影响,如产出下降、消费减少、投资下降、外贸受限、产业发展遭受较大损失等,这在一定程度上延缓了中国宏观经济的发展,加剧了区域间不平衡,进而导致共同富裕实现水平有所下滑。

图1 全国共同富裕实现水平均值变化趋势

2.2 空间分布特征

随着中国整体共同富裕实现水平的提升,省份之间、地区之间的差异也日益凸显。为了更加直观地展示共同富裕实现水平的变化过程,本文运用ArcGIS 软件对数据进行可视化分析。结合前文对共同富裕实现水平的测算结果,将中国共同富裕实现水平等分为四种类型,并绘制了2010 年、2015 年和2020 年3 个时间节点共同富裕实现水平的空间分布图(图略)。结果显示:从空间分布来看,中国共同富裕实现水平存在较为明显的区域差异,且呈现明显的阶梯式变化;东部地区共同富裕实现水平较高,中西部地区共同富裕实现水平较低。从时序演变来看,东部地区共同富裕实现水平稳步提高,中部地区提升较快,西部地区部分省份相对于中部地区逐渐实现赶超。2016年发布的《长江经济带发展规划纲要》确立了长江经济带“一轴、两翼、三极、多点”的发展格局,此后该区域的共同富裕实现水平显著提高,这在一定程度上说明重大区域发展战略对于提升区域共同富裕实现水平有显著作用。

2.3 分布动态演进

为了更清晰地描述全国共同富裕实现水平的分布特征及动态演进过程,本文采用MATLAB 绘制了2010—2020年中国31个省份共同富裕实现水平核密度的三维透视图,见图2。

图2 31个省份共同富裕实现水平核密度的三维透视图

由图2可知,从分布位置来看,主峰位置有右移趋势,说明全国共同富裕实现水平整体逐步提高,这与前文的分析相符。从分布延展性来看,分布曲线出现右拖尾现象,这主要是由部分省份共同富裕实现水平较高导致的。从极化趋势来看,曲线存在多峰现象,主峰与侧峰呈阶梯状排列并保持相对稳定的高度差,说明从全国整体来看,共同富裕实现水平呈现多极分化状态并存在明显的梯度效应。

3 中国共同富裕实现水平空间差异分析

3.1 总体差异及其变动趋势

根据2010—2020年中国31个省份共同富裕实现水平的测度结果,利用Dagum基尼系数进一步测算出全国共同富裕实现水平的基尼系数(见图3)。

图3 全国共同富裕实现水平的基尼系数

由图3可知,2012—2019年中国共同富裕实现水平的整体基尼系数呈现波动下降趋势,这说明共同富裕实现水平的区域差异逐渐缩小,伴随区域差异的缩小,总体共同富裕实现水平不断提高。2019 年之后,总体基尼系数有所上升,随着区域差异的扩大,该时期的共同富裕实现水平有所下降。图3 中所展示的总体基尼系数的变化趋势与前文对总体共同富裕实现水平变化趋势的分析结论一致。

3.2 区域差异及其来源

为进一步分析中国共同富裕实现水平区域差异产生的原因,本文利用Dagum基尼系数及其分解方法对该问题进行分析。

图4 刻画了全国及三大地区共同富裕实现水平的基尼系数变动趋势。在整个考察期内,东部地区(均值为0.172)与全国的分异程度类似,均处于较高水平,中部地区居于中间水平(均值为0.079),西部地区最低(均值为0.047)。从变动趋势来看,三大地区在2019年之后基尼系数均有所上升。2010—2019 年,东部地区与中部地区基尼系数呈现波动下降趋势,但中部地区的下降幅度明显超过东部地区,西部地区在该时间段内呈现波动上升趋势。以上结果表明,中国共同富裕实现水平存在明显的区域差异,东部和中部地区的区域内差异逐渐缩小,西部地区的区域内差异表现出扩大趋势。

图4 全国与区域内基尼系数

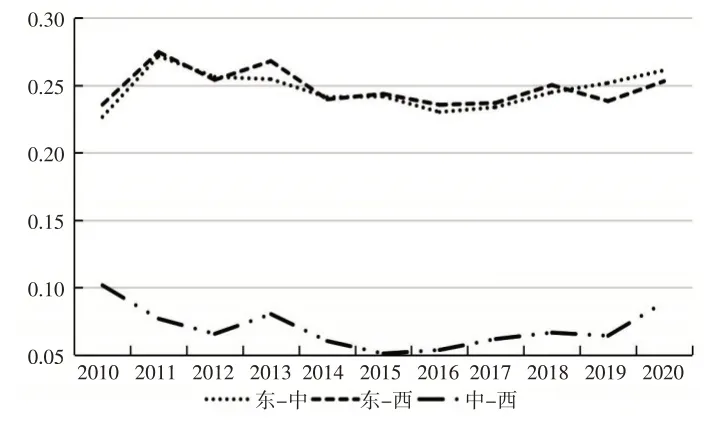

图5 刻画了考察期内中国共同富裕实现水平区域间基尼系数的变动趋势。由图5 可知,东部与中部、东部与西部地区之间的基尼系数均处于较高水平,中部与西部地区之间的基尼系数处于较低水平。从变动趋势来看,区域间基尼系数均呈现下降趋势,但下降幅度较小。以上结果表明,我国东部地区的共同富裕实现水平与中部和西部地区均存在较大的差异,而中部与西部地区的区域间差异较小,各地区间的差异呈逐年缩小趋势。

图5 区域间基尼系数

下页图6 刻画了考察期内基尼系数分解项对总体基尼系数的贡献率情况。由图6可知,区域间差异对总体基尼系数的贡献率最大,均值为67%,且呈现先上升后下降的变化趋势。区域内差异对总体基尼系数的贡献率居中,均值为24%,变动趋势不明显。超变密度对总体基尼系数的贡献率最小,均值为9%,呈现先下降后上升的变动趋势。以上结果表明,区域间差异是总体差异的主要来源。

图6 总体差异来源分解

4 中国共同富裕实现水平空间差异形成机理

前文基于Dagum 基尼系数及其分解的分析结果证明了我国共同富裕实现水平存在明显的区域差异,但它并不能回答产生这些差异的具体原因。本文采用二次指派程序(QAP)方法对这一问题进行解答。QAP 分析一般包括两个部分,即QAP相关性分析(验证解释变量与被解释变量之间是否存在相关关系)和QAP回归分析(揭示各解释变量对被解释变量的影响程度)。

4.1 QAP相关性分析

表3报告了使用UCINET软件进行QAP相关性分析的结果。可以看出,共同富裕实现水平差异与发展性差异、共享性差异、可持续性差异、个人提升差异、文化服务差异、社会和谐差异均存在正相关关系,且都通过了1%水平上的显著性检验。从相关系数的大小来看,不同解释变量与被解释变量的密切程度有明显的不同,物质共同富裕三个维度的差异与共同富裕实现水平的差异关系更为密切,精神共同富裕三个维度的差异与共同富裕实现水平差异的关系相对疏远。此外,从表3 中的数据也可以看出,解释变量之间普遍存在显著的相关关系,说明各解释变量存在多重共线性问题,这为本文选用QAP 回归方法提供了一定的证据支持。

表3 基于全国层面的QAP相关性分析结果

4.2 QAP回归分析

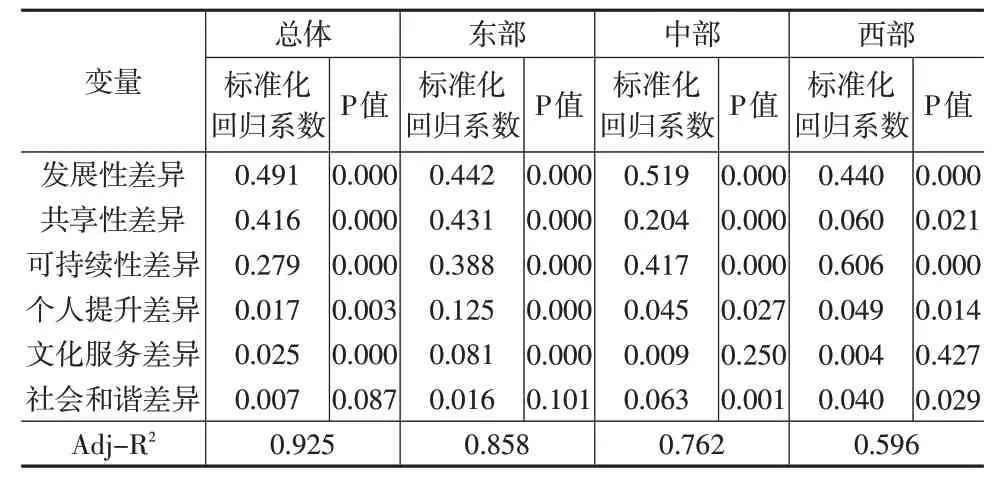

QAP 相关性分析只能说明模型中的被解释变量与解释变量之间存在相关关系,但并不能说明解释变量对被解释变量的影响程度,因此还需作进一步的回归分析。本文采用5000 次的随机置换,进行QAP 回归分析。表4 报告了使用UCINET 软件进行QAP 回归分析的结果,图7 更加直观地展现了各个维度差异对不同区域共同富裕实现水平差异的影响强度。

图7 各维度差异对共同富裕实现水平差异的影响强度

表4 共同富裕实现水平差异的结构性驱动

从物质共同富裕层面来看,无论是全国还是三大地区,都表现出一个共同的特点,即共同富裕实现水平的差异主要是由物质共同富裕三个维度的差异决定的,而这三个维度的差异对总体或区域共同富裕实现水平差异的影响强度又有区别。就全国整体而言,发展性差异对共同富裕实现水平差异的带动作用最强,标准化回归系数为0.491;其次为共享性差异,标准化回归系数为0.416;可持续性差异的作用强度与前两者相比相对较弱,标准化回归系数为0.279。就东部地区而言,发展性差异、共享性差异、可持续性差异对共同富裕实现水平差异的作用强度差距不大,标准化回归系数分别为0.442、0.431、0.388。中部地区和西部地区共同富裕实现水平差异的形成机理有其独特性,中部地区及西部地区与总体和东部地区相比,可持续性差异的作用强度要超过共享性差异,并且西部地区可持续性差异的带动作用是三个维度中最强的。

从精神共同富裕层面来看,精神共同富裕三个维度的差异对总体及三大地区共同富裕实现水平差异的带动作用相对较弱。此外,中部地区与西部地区的文化服务差异、东部地区的社会和谐差异的影响均不够显著。

综上所述,我国共同富裕实现水平的差异主要是由物质层面的因素造成的,物质共同富裕各个维度的差异对共同富裕实现水平差异的影响强度在各地区间又有差别。精神层面的因素对共同富裕实现水平差异的影响较小。从分析结果来看,目前阶段经济的高质量发展将成为中国提升共同富裕实现水平的主要推动力。

5 结论

本文基于中国31 个省份2010—2020 年的面板数据,采用熵权法测度中国共同富裕实现水平,并对其发展趋势和空间特征进行分析。在此基础上,利用Dagum基尼系数及其分解、核密度估计等方法分析共同富裕实现水平的区域差异及其来源。最后,利用QAP 方法讨论共同富裕空间差异的形成机理。结论如下:

(1)从总体共同富裕实现水平的发展趋势来看,党的十八大以来,中国共同富裕实现水平获得快速提升,但2019年年底开始的新冠肺炎疫情对中国经济宏观产生不利影响,加剧了地区间不平衡,这在一定程度上阻碍了共同富裕实现水平的提升。

(2)从总体共同富裕实现水平的区域特征来看,中国共同富裕实现水平存在较为明显的区域差异,且呈现明显的阶梯式变化;东部沿海地区共同富裕实现水平普遍高于其他地区。从动态变化来看,东部地区共同富裕实现水平稳步提高,中部地区提升较快,西部地区部分省份相对于中部地区逐渐实现赶超。

(3)中国共同富裕实现水平的总体差异在2019 年之前呈现波动下降趋势。根据Dagum基尼系数的分解结果,在三大地区中,东部地区的区域内差异最大,中部地区居中,西部地区最小,并且东部和中部地区的区域内差异均逐渐缩小,西部地区的区域内差异表现出扩大趋势;东部地区的共同富裕实现水平与中部地区、西部地区均存在较大差异,而中部与西部地区的区域间差异较小。从分析结果来看,区域间差异是中国共同富裕实现水平总体差异的主要来源,其次为区域内差异,超变密度对总体差异的贡献最小。

(4)根据QAP方法的实证分析结果,中国共同富裕实现水平的差异主要是由物质层面的因素造成的,物质共同富裕各个维度对共同富裕实现水平差异的影响强度在各个区域间又有区别;精神层面的因素对共同富裕实现水平差异的影响较小,也进一步说明精神文明建设对共同富裕的贡献有待进一步提高。