谈《敦煌文献语言大词典》在文献研究中的作用

摘 要 《敦煌文献语言大词典》是目前收录敦煌文献词语最丰富、考释最精当的词典。该词典不仅对敦煌研究有重要价值,在传世文献的训诂、校勘及图像文献的研究中也有很大作用。通过该词典,可对传世文献中的疑难字词做出正确的释义,可辨明文献异文的是非及异文产生的原因,可对图像中的名物给出符合当时语言习惯的定名。

关键词 《敦煌文献语言大词典》 训诂 校勘 名物

2022年底,《敦煌文献语言大词典》(以下简称《词典》)由四川辞书出版社出版。该词典应是目前收录敦煌文献词语最多、考释最精的词典。该词典不但对阅读敦煌文献有很大帮助,对研究传世文献、图像文献也都有非常大的价值,本文即试举几例说明。

一、 《词典》有助于解决传世文献疑难字词问题

敦煌文献有其特殊的一面,但并未脱离语言发展的大潮,故敦煌文献与时代相近的传世文献多有可互证之处。张涌泉(2023)已指出:“通过敦煌文献与传世文献互证,就可以达致互相发明、相得益彰的效果。”该文还列举了一些敦煌文献与传世文献互证以及用敦煌文献解决传世文献疑难问题的例子,本文再举数例于下。

佛教文献中多有“津通”一词,如:

(1) 北魏菩提流支译《佛说法集经》卷四:“如王大道,菩萨亦尔,平等能津通诸众生故。”

(2) 姚秦鸠摩罗什译《大智度论》卷一一:“万物无常,唯福可恃,将人出苦,津通大道。”

(3) 唐道宣《四分律删繁补阙行事钞》卷上:“夫律海冲深,津通万象。虽包含无外,而不宿死户;腾岳波云,而潮不过限。”

此前学者对该词主要有两种解释。一是认为“津通”为畅达之义,“津”为程度副词。释作“畅达”,于例(2)、例(3)可以读通,于例(1)似略有不通。更重要的是,“津”做程度副词,再没有其他可靠的例子。(赵静莲 2017)一是释作“包容囊括”和“度化”,认为是由“津润通达”义引申而来。但何以由“津润通达”义引申为“包容囊括”和“度化”,令人不易索解。且例(2)“津通大道”的主语是“人”,人也不能“包容囊括”大道。

《词典》将该词释作“贯通”,并引伯2330号《金刚般若经疏》和斯2744号《金刚般若经旨赞》卷上“津通物理”为例。按语中称:“‘津通本指水流连通,称‘津,盖谓可以通航……引申可指一切事物的贯通。”又引了构词法相近的“关通”一词为证。也就是说,“津”字是由渡口之本义引申而来,“津通”本义即通过渡口连通。这一意见是很有道理的。首先,释作“贯通”“连通”,则表明该词双向均可使用,既可以表示例(2)人通向大道,也可以表示例(3)“律海”连通万象。这比释作“包容囊括”之类只能表明单一方向的词要合理。其次,佛教文献中有对该词的活用,可证“津通”之“津”确为渡口之义,如《五灯会元》卷六《洛浦安禅师法嗣·京兆卧龙禅师》:“杲日符天际,珠光照旧都。浦津通法海,今日意何如?”这里的“浦津通法海”与前引例(2)的“津通大道”语意非常接近。“浦津”连言,显然以“津”为渡口之义。如此解释,也可以说明前引例(3)中道宣“津通万象”一语双关,既有连通之义,又呼应了前句的“律海”。再次,对于敦煌例未出现的用法,将“津”释作渡口也可以读通。因渡口可将人送达彼岸,故佛教文献中多用“津”或“津梁”表示度化拯济之义。《词典》“津梁”条中所引的“津梁品物”“赈(拯)济津梁”等例均可为证。因此,前引例(1)之“津通”释作度化是可通的,指菩萨如渡口通达一样将众生送达彼岸。总之,《词典》对“津通”一词的考释不仅解决了敦煌文献的问题,还解决了一系列传世文献的问题。

文献中又有“解斋”一词,如:

(4) 《太平广记》卷二四七“王元景”条(出《启颜录》):“北齐王元景为尚书,性虽懦缓,而每事机捷。有奴名典琴,尝旦起,令索食,谓之解斋。奴曰:‘公不作斋,何故尝云解斋?元景徐谓奴曰:‘我不作斋,不得为解斋。汝作字典琴,何处有琴可典?”

(5) 唐慧立、彦悰《大慈恩寺三藏法师传》卷一:“天欲明,法师唤令起取水盥漱,解斋讫欲发。”

(6) 唐文远《赵州录》卷下从谂《十二时》:“平旦寅,荒村破院实难论,解斋粥米全无粒,空对闲窗与隙尘。”

传世文献的整理者往往释“解斋”为解除斋戒。但例(4)典琴对王元景故意打趣,说“公不作斋,何故尝云解斋”,因此“解斋”和斋戒没有关系;例(5)玄奘在旅途之中,前文亦无斋戒之事;例(6)前后文都在嗟穷,亦不言斋戒之事。因此,释作解除斋戒并不能读通。敦煌文献的研究者又或解释为过午而食的非时食,但前引三例均在早晨,显然并非非时食。又有学者解释为慰劳斋宴,这在前引三例中显然也不能读通。《词典》将“解斋”释作“早饭”,并引了多条“解斋、斋时、夜饭”并列的例子,这是很有道理的。敦煌文献中可资证明的例子很多,如斯5520号《社条》还有“若不顺从上越者,罚解斋一延(筵)”之文,既称“罚”,那么也不可能与解除斋戒或者非时食、慰劳斋筵有关。该卷前文称“看过愆轻重罚醲腻一延(筵)”,那么“解斋”和“醲腻”类似,是指宴会。有学者将该卷的“解斋”释作与“醲腻”相对的素食,但这在其他写卷和文献中都不能读通,也是不合适的。与其他文献互证,可知斯5520号的“解斋”也应释作早饭。在前引三例传世文献中,“早饭”义都可以读通。例(1)称时间为“旦起”,例(2)为“天欲明”,例(3)为“平旦寅”,显然都是早上。例(3)下文云:“食时辰,烟火徒勞望四邻,馒头?子前年别,今日思量空咽津。”这与“解斋粥米全无粒”一样都是说没有食物。既然“食时”就是指一般的吃饭之时,那么“解斋”也不会是特指解除斋戒或者某种筵会,而是与“食时”时间不同的“平旦寅”时所吃的早饭。《词典》的按语说“可能由于解斋时早上食粥,故中古时或称早饭为‘解斋”,这和例(3)的“解斋粥米”也是相合的。因此,这些例子中“解斋”释作“早饭”应可成定论。

除了佛教文献和俗文学作品之外,一些经典作品的问题也可以借助《词典》对敦煌文献考释的成果予以解决。如《文选·枚乘〈七发〉》:“瀄汩潺湲,披扬流洒。”李善注:“瀄,泌瀄,波相楔也。汩,蜜汩,水流疾也。”此处“潺湲”显然是一词,“瀄汩”应该也是一词,李善将“瀄汩”分释是有问题的。该词应为联绵词,从字面上无法解释,需要系联起同源的联绵词方能做出合理的解释。敦煌文献恰提供了一些好例。《词典》收有“飋?”一词,释为“风吹之貌”,并引斯2071号《切韵笺注》:“飋,飋?,风貌。”又引斯2832号《文样》“悲风飋?”和斯4642号《文样·李十一父》“西风飋?”为例。“飋?”斯2071号《切韵笺注》释作“风貌”是对的,今本《广韵》释作“风也”,已是传写之讹了。“?”“汩”同音,“飋”“瀄”声近韵同,“飋?”“瀄汩”显然同源,一指风一指水。“飋?”为风吹之貌,则“瀄汩”为水流之貌,恰与“潺湲”近义。由此也可以推知,《文选·嵇康〈瑟赋〉》:“瀄汩澎湃,蟺相纠。”李善注:“瀄汩,去疾貌。”其说是。五臣注释为“水声”,当非。文献中又有“瑟汩”,《艺文类聚》卷九引谢灵运《长溪赋》:“飞急声之瑟汩,散轻文之涟罗。”谢朓《将游湘水寻句溪》:“瑟汩泻长淀,潺湲赴两歧。”也应该都是状水流之貌。

曹植《驱车篇》:“驱车挥驽马,东到奉高城。神哉彼泰山!五岳专其名……魂神所系属,逝者感斯征。”赵幼文(1984)注:“系属复义词,连缀之义。”“系属”确有连缀之义,如《仪礼·士冠礼》“赞者卒纮”,郑玄注:“卒纮,谓系属之。”但曹植诗中的“系属”以连缀释似并不妥帖。《词典》“系属”一词有“归属,隶属”之义,并引斯2735号《涅槃经义记》:“我今罪重,非是如来听众,系属地狱,何由向佛也?”“系属地狱”与曹植诗谓魂神系属泰山,文义正一致。《词典》同页又有“系嘱”一词,谓同“系属”,且引斯4275号《文样·三界义问答等》:“如某州百姓系嘱某州,即被所由拘检驱役。”“系嘱(属)”的隶属义更为显豁。

《礼记·曲礼上》“客若降等,则就主人之阶”,孔颖达疏:“降等,卑下之客也。不敢亢礼,故就主人阶,是继属于主人。”《礼记·大传》“庶子不祭,明其宗也”,孔疏:“上经论人君绝宗,此一节论卿大夫以下继属小宗、大宗之义。”两处“继属”,各本同。但“继”字无法读通。《词典》 “系”字头下收“继”条,谓通“系”,其下又有“继绊”“继缚”“继念”等条,可见唐五代时“系”“继”多通。因此,《礼记正义》中的“继属”即当读作“系属”,亦即前引曹植《驱车篇》“魂神所系属”的“系属”,即隶属之义。《曲礼》疏谓降等之客隶属于主人,故就主人阶;《大传》疏谓卿大夫以下均隶属于小宗、大宗,故庶子不祭。借助《词典》所载“系属”释义及“系”“继”通假字例,方能将《礼记正义》相关内容读通。

二、 《词典》有助于传世文献校勘

《词典》除了可对传世文献的训诂提供帮助外,还有助于传世文献的校勘,例如:

《史记·吕不韦列传》:“诸嫪毐舍人皆没其家而迁之蜀。”黄善夫本、殿本司马贞《索隐》皆云:“家谓家生资物,并没入官,人口则迁之蜀也。”汲古阁单《索隐》本“家生”则作“家产”。中华书局1959年整理本及新整理本皆从汲古阁本作“家产”。从意思上看,似乎“家产”更加通顺。《词典》收有“家生”一词,第一义项为“家计,家庭生计,家产”,并引斯5588号《劝善文》:“待(侍)奉尊亲及父母,不得辞新(辛)苦,急须勾当作家生,和顺乐轰轰。”可见“家生”也有家产之义。“家生”此义早见,《词典》按语中即引《史记·扁鹊仓公列传》“不修家生”为例。佛教译经中亦多有用例,如北魏菩提留支译《大萨遮尼乾子所说经》卷四:“若知彼人所有家业为贼劫夺……或时住处不得安隐,人民走散,失没家生。”唐义净译《根本说一切有部毗奈耶》卷三九:“仁有福德,虽昼听经,家生得济。我等薄福,作业求活,恒去闻经,终当饿死。”前后对比,可知“家生”就是家业、家计之义。因此,《史记索隐》作“家生”更合于唐代语言,作“家产”者恐怕是后世不知“家生”此义而改。

何逊《渡连圻》诗其二第三联云:“纠纷上巃嵸,穿豁下岩岈。”《渡连圻》两首诗,每首除首、末联外,每一联上下句均比较严整地对偶,如第二首第二联云“绝壁无走兽,穷岸有盘楂”,第四联云“鱼游若拥剑,猿挂似悬瓜”,等等。但此第三联下句“穿豁”为动宾结构,与上句“纠纷”不协,显然是有问题的。《词典》收“呀豁”一词,释作“空阔貌,深广貌”,并引伯4640号《陇西李家先代碑記》“崚嶒千峰,磅礴万里,呀豁中绝,坱圠相廞”及同号《翟家碑》“长岩万仞,开圣洞之千龛;呀豁澄泉,引青龙而吐润”为证。按语云:“‘呀豁双声,为联绵词,盖与‘庨豁‘轩豁等同源。”“呀豁中绝”“呀豁澄泉”与何逊诗“穿豁下岩岈”的语意非常接近。韩愈《送文畅师北游》“窙豁斸株橜”,廖莹中《东雅堂昌黎集注》卷二注引何逊诗,此句作“窙豁下嵓呀”。“窙豁”同“庨豁”。因此,今本《何逊集》“穿”字显然是错字,经由《词典》的提示和《东雅堂昌黎集注》的证据,可知当即“窙”字之讹。

《礼记·曲礼上》“道德仁义”节疏:“此一节明礼为诸事之本,言人能有礼,然可异于禽兽也。”“然”字各本同,唯武英殿本、《四库全书》本作“然后”,有学者认为作“然后”是。但殿本的校改没有版本依据,极为可疑。《词典》“然”字条第一义项释作“乃,才”,并引中村139号《搜神记》“弟父今且得片时将息,弟到家,访觅怨家杀却,然得免其难”等为证;第二义项释作“后,然后”,并引斯328号《伍子胥变文》“先斩一身,然诛九族”等例为证。前引《礼记正义》的“然”字,释作“乃,才”或“后,然后”均可通,并不需要补“后”字。实际上,《礼记正义》本身也还有用例,如《表记》“道者义也”,疏云:“凡可履蹈而行者,必断割得宜,然可履蹈,故云‘道者义也。”“然可履蹈”,即然后可以履蹈。浦镗校云:“‘然下当脱‘后字。”亦非。

《礼记·曲礼上》“从于先生”,疏:“凡云长者,直以年为称也。凡为君子者,皆为有德尊之,不据年之长幼。”八行本《礼记正义》如此,卫湜《礼记集说》“凡为”作“凡言”,阮元刻本即据之作“言”。作“凡言”似更通,但“凡为”亦未必误。《词典》“为”下收“谓”条,谓“通‘为”;“谓”下收“为”条,谓“通‘为”。敦煌文献中此二字经常互通,可知唐时此二字多通用。因此,八行本“凡为”之“为”当读作“谓”,“凡谓君子者”,即凡称之为君子者。《礼记集说》作“言”,很可能是因不知“为”字这一用法而妄改。《礼记正义》中此类例子还有很多,如《礼记》经名疏:“卢植云:‘《王制》谓汉文时博士所录。”此“谓”即当读作“为”。《曲礼上》“毋反鱼肉”,郑玄注:“为己历口,人所秽。”孔疏引郑注“为”作“谓”。《曲礼上》“大功、小功不讳”,疏:“陈铿问曰:‘亦为父乎?自己亲乎?”浦镗校云:“‘为疑‘谓字误。”实“为”正当读作“谓”,而非误字。此类之例极多,不烦再举。

三、 《词典》有助于图像中名物的定名

《词典》还收录了数量不少的名物词,这些名物词来自当时人的记录,真实地反映了南北朝至唐五代时的语言面貌。持此以观古代图像文献,就可准确地为图中的“物”定名。

中国古画中有不少关于水磑的图像,如传为五代卫贤所画的《闸口盘车图》(见图1)、辽宁博物馆藏元代《山溪水磨图》等。扬之水(2016)梳理了这一类题材的绘画作品。王冬松(2016)结合传世文献梳理了此类图像中碓、磨的机械机制。各家都没有涉及水磑的具体部件名称。《词典》收录了多条水磑部件名。王祯《农书》卷十九《农器图谱》有“水磨”一条,图像与《闸口盘车图》之水磑很相近,且有文字说明:“凡欲置此磨,必当选择用水地所,先作并岸擗水激轮,或别引沟渠,掘地栈木,栈上置磨,以轴转磨,中下彻栈底就作卧轮,以水激之,磨随轮转。比之陆磨,功力数倍。”将《词典》《农书》与

图像结合,可以对水磑结构有更清晰的认识。《词典》释“磑槽”为“给水磨输水的水槽”,从《闸口盘车图》看,水磑中唯一的槽状结构即此输水槽,“磑槽”当指此。《农书》无此构件,因是“并岸擗水激轮”,所以不需要建槽引水。《词典》释“磑轮”为“指由水冲激转动从而带动其上磨盘运转的水轮”,在《闸口盘车图》和《农书》中,轮状结构仅此水轮,《农书》直以“轮”称之,可知“磑轮”即指此。《词典》释“磑辋”为“磑轮的外框”,因轮状结构仅此“磑轮”,则可知“磑辋”即此水轮的外框。至于“磑栌”,其义不易索解,《词典》释作“可能是指连接硙轮与其上磨盘的轴”。颇疑此“栌”犹言“辘轳”,以其不停旋转,故称。水磑中旋转的除磑轮及磨盘外仅此中轴,则以“磑栌”为此轴应该是可信的。

《闸口盘车图》右侧还有一架水力面罗。《词典》又收录了几条与面罗有关的词条。其中有“罗轮”条,释作“一种借助水力而转动的面罗轮盘”。在《闸口盘车图》中可以清晰看出,“罗轮”即是与“磑轮”类似之物,均为受水激以驱动磑或罗的构件。罗轮驱动轴,轴又以一套较复杂的传动装置晃动上部方形的罗。这一方形的外框即《词典》释作“筛罗筐”的“罗匡”。“罗匡”下部缚有细绢做成的“罗底”,《词典》释作“筛罗之底”。磑好的面粉放入罗中,罗轮驱动罗晃动,细的面粉透过罗底落下,即《词典》所收的“罗面”,筛下“罗面”后,罗中则留下麦麸。《词典》又收有“罗筋”,认为与“罗匡”同义,释作“筛罗筐”。但“罗匡”何以又称“筋”,似不易索解。观《闸口盘车图》,面罗上有绳系于高处,“罗筋”或当指此绳。总之,将《词典》与图像互证,可以对《闸口盘车图》一类的绘画有更深的理解。

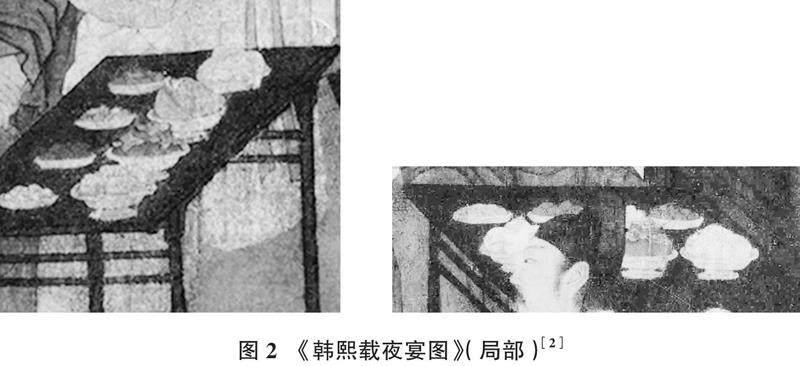

敦煌什物历中出现了多处“檠盘”或“擎盘”“竞盘”“镜盘”,所指当为一物,其本字当作“檠”。有学者以为指托盘,但敦煌什物历还出现了很多“竞脚”,可见此物有脚,托盘之说不可取。《词典》释“檠盘”作“一种有脚的盘子”,其说是。按语中引《汉书》颜师古注谓“以竹曰笾,以木曰豆,若今之檠”,可知檠盘之形当近于先秦礼器豆。《韩熙载夜宴图》(见图2)中,桌上所摆之盘多似今高脚杯,一般有足,则檠盘当即此物。这种盘与灯檠之形稍似,大概正是其得名之由。敦煌壁画佛前的供养具中也多有类似之物,如第112窟北壁西侧报恩经变、第445窟弥勒下生经变佛前供案上两侧之盘即与《韩熙载夜宴图》所画非常相近。又据敦煌什物历,檠盘下部之脚应可拆卸。拆掉脚的檠盘则与旁边一般的盘的外形没有太大区别了。

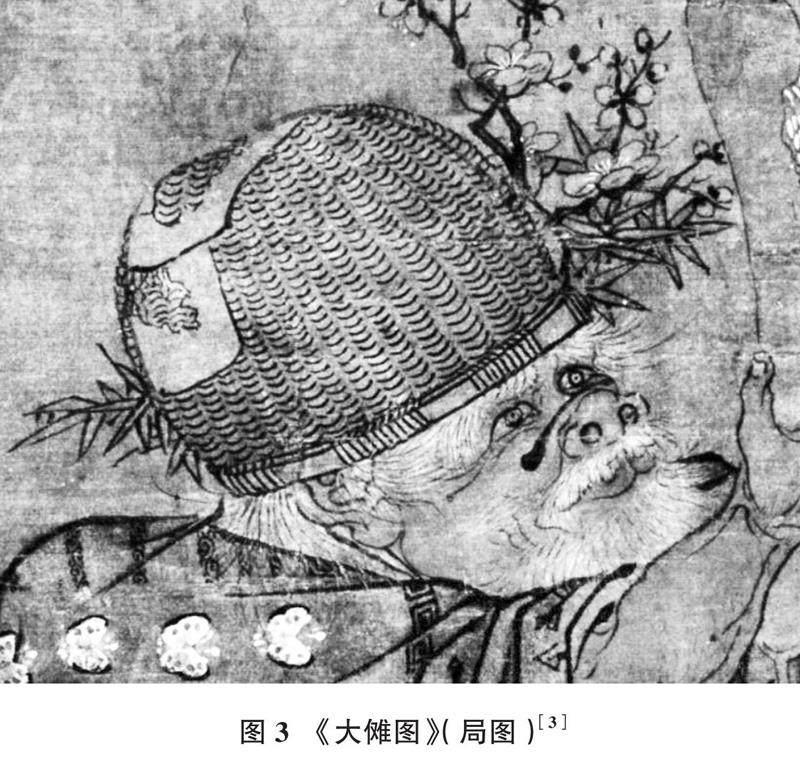

故宫博物馆藏《大傩图》(见图3)中,诸人头上或着箕,或着斗,丑态百出,其中一人头戴一底为球形的破洞柳条筐。《词典》收“栲栳”一词,释作“用柳条等编成的盛物器具”。《词典》未言其形制。庄履丰、庄鼎铉《古音骈字续编》卷三:“栲栳,,柳罂也。”可知“栲栳”为柳条所编,其形近罂。《农桑辑要》卷五“西瓜”条云:“瓜大如三斗栲栳。”则可知此器如西瓜般近于球形。与文献比对后,可知《大傩图》所绘当即“栲栳”。

金杨微有《二骏图》(见图4),画一训马胡人身骑骏马,以长绳牵拉其身前狂奔之马。细审原图,长绳中间有一绳扣,则当为套索。画后有明代黄旸题诗,其中有句:“前驹野性未易制,胡儿直把长缨系。”《词典》收“搭马索”及“搭索”条,释云:“末端绕圈或带钩的绳索,用于系缚马匹、敌人或挂抓他物。”《二骏图》中所画长绳正是“末端绕圈”,且“用于系缚马匹”,可知正是“搭马索”。黄旸称之为“长缨”,可能是为诗之平仄而改称,也可能是不知此物之名。

正如学者们所指出的,敦煌文献中保存了大量南北朝至宋初口头语言的原貌,具有极大的语言学价值,其中最突出的就是词汇方面的价值。以蒋礼鸿先生为代表的一大批学者在敦煌文献词汇研究方面做出了很大的成绩。《词典》既有大量独到的词语考释成果,同时也是对此前研究的集成,系统呈现了敦煌文献特色语词的面貌。敦煌文献虽有其特色,但与相近时代材料互证之处也非常多。蒋礼鸿(1997)在《敦煌变文字义通释》中便已大量引用汉魏六朝至宋元的材料来证敦煌俗语词,张涌泉(2023)也举了《词典》中不少借用传世文献考释敦煌语词的例子。反过来,在传世文献的研究中也可以利用敦煌文献。《词典》中丰富的敦煌语词研究成果正可以对传世文献研究提供帮助,本文即舉了一些在传世文献训诂、校勘和图像解读方面利用《词典》的例子。《词典》的作用当然还不止这几点,我们期待这部词典在文献研究中发挥更大的作用。

附 注

[1] 图片来源:上海博物馆网站“数字文物库”https://www.shanghaimuseum.net/mu/frontend/pg/article/id/CI00149493。

[2] 图片来源: 《宋画全集》第1卷第1册(浙江大学出版社,2010)49。

[3] 图片来源: 《宋画全集》第1卷第6册(浙江大学出版社,2010)223。

[4] 图片来源: 《宋画全集》第3卷第2册(浙江大学出版社,2009)256。

参考文献

1. 蒋礼鸿.敦煌变文字义通释(增补定本).上海:上海古籍出版社,1997.

2. 王冬松.理性精神关照下的机械图像——宋代绘画中的水碓、磨考察.史林,2016(3):76-82.

3. 扬之水.从《闸口盘车图》到《山溪水磨图》.物中看画.北京:人民美术出版社,2016:119-134.

4. 张涌泉.学术词典范式创新的探索——《敦煌文献语言大词典》编后.辞书研究,2023(2):1-28.

5. 张涌泉,张小艳,郜同麟主编.敦煌文献语言大词典.成都:四川辞书出版社,2022.

6. 赵静莲.佛经词语“津通”意义考辩.兰台世界,2017(14):123-125.

7. 赵幼文.曹植集校注.北京:人民文学出版社,1984:405.

8. 浙江大学中国古代书画研究中心编.宋画全集.杭州:浙江大学出版社,2009—2019.

(中国社会科学院文学研究所 北京 100732)

(责任编辑 马 沙)

——评杜朝晖《敦煌文献名物研究》