“莧”与“”

刘钊

《说文·艸部》:“莧,莧菜也。从艸見声。”《汉语大词典》解释“苋菜”说:“一年生草本植物。叶对生,卵形或菱形,有绿紫两色。花黄绿色。种子极小,黑色而有光泽。嫩苗可作蔬菜。”

《说文·部》:“,山羊细角者。从兔足,声。凡之属皆从。读若丸。寬字从此。”《说文》将“”字分析为“从兔足”“声”的形声字,清人已经指出其误,认为“”应该是个独体字,这是非常正确的。字本是独体象形字,即像“细角山羊”之形,后来在“”字上累加义符“羊”造出形声结构的“”。“”还有一个后出的形声结构的异体,从“羊”“原”声作“羱”。因“原”“完”“元”“亘”诸字音近,所以中古以后“羱”字又出现了“”“”“”“”等从不同声符的异体。《尔雅·释兽》“羱,如羊”郭璞注:“羱羊似吴羊而大角,角橢,出西方。”《玉篇·羊部》:“羱,羊大角,西方野羊也。”据研究,所谓羱羊就是如今称为“大角羊”“盘角羊”或“盘羊”的野山羊,特点是角向前且大而盘曲,即《尔雅》郭璞注所言的“大角,角椭”。

“莧”字是个从“艸”“見”声的形声字,形体结构很清楚,不需辞费,但“”字字形结构却颇不简单,需要稍加介绍分析。

甲骨文和金文族氏铭文中的“”字写作如下之形:

(1)《村中南》31 《合集》14801 《合集》150正

(2)《合集》20280 《合集》18296 《合集》18297

《合集》21021 《集成》6585 《集成》9185

(3) 《合集》21400 《合集》2628 《合集》32251

1式为盘角羊的整体象形,突出其盘曲的大角;2式为省去盘角羊的身体,保留羊角和两只羊眼的减省形体;3式是在2式基础上的进一步减省,两只羊眼并为一只,同时有一些形体上的变形。

甲骨文中的许多“”字裘锡圭先生认为都应读为“缓”。上古音“”和“缓”皆为喉音元部,可以相通。

西周伯睘卣的“睘”字写作如下之形:

已有学者指出是将“睘”字所从之“目”经“变形音化”的手段改为从“”为声。“睘”字上古音也为喉音元部,所以“睘”字可以改从以“”为声。甲骨文的“”字读为“缓”,金文的“睘”字可以“变形音化”改从“”声,都为“”字的读音提供了定点。

西周时期史密簋的“寬”字写作如下之形:

《说文》认为“寬”字以“”为声。从史密簋的“寬”字看,“”字像盘角羊身体的部分已经变为“人”形。古文字字形中有些本来像动物身体的部分,在发展演变中会逐渐变为“人(儿)”形,如“虎”字身体部分的变化就是典型的例子。在金文中,一些从“虎”为偏旁的字,其形体中“虎”的身体部分就逐渐演变得跟“人(儿)”形没有区别:

虢虒柙

“”字由最初像盘角羊的形象,到金文下部变为“人(儿)”形,这一演变跟“虎”字下部的变化如出一辙。

“”字小篆写作“”,下部“人(儿)”形右下多出一笔,这一笔也就是隶定形“”

右下的一点。对于这一笔的来源,早期多认为是来自“细角山羊”的尾形,其实更可能是在“”字下部演变成“人(儿)”形后加上的饰笔。古文字中有些从“人(儿)”形的字,常常会在“人(儿)”形的身后部位加上一个“圈”形的饰笔,如“鬼”字和“兒”字的演变一样。“兒”字从春秋时期开始,“鬼”字从秦汉时期开始,都出现了在“人(儿)”形后加上一个“圈”形饰笔的形态,只不过“兒”字的这一“圈”形饰笔最后没有保存下来,而“鬼”字的“圈”形饰笔却演变成“厶”旁在后世形体中得以保留:

1. 兒字

2. 鬼字

3. 从“鬼”为偏旁的一些字

不光是“人(儿)”形可以加“圈”形饰笔,有的动物形也可以加“圈”形饰笔,如“龍”字的形体演变,同样体现了这一变化:

从“”的“寬”字秦汉时期作如下之形:

(1)(秦简)

(2)(汉简)

(3)(汉印)

其所从之“”,右下也都有“圈”形饰笔,或有由“圈”形饰笔演变成的一点。

“”字的隶定形本来应该写成上部从“”,下部有一点作“”的形态,《汉语大字典》第一版“”字字头字形作“萈”,上部从“艸”,第二版字头字形作“”,上部改为从“”,更为近古,是正确的。早期从“”的字,其“”形后世往往跟写成“”“”形的“艸”字相混,如从“”的“茍”字和从“艸”的“苟”字本为不同的两个字,但因“”形和写成“”“”形的“艸”字相混,造成本从“茍”的“敬”字的“茍”旁,从很早开始就写得跟“苟”字没有区别,以致很多人不知道“敬”字本从“茍”,并不从“苟”。还如本从“”,读为“huán”,义为“鸱鸮”的“”字后来跟从“艸”“隹”声、读为“zhuì”、义为“艸”的“萑”字相混,也是相同的例子。汉字演变有一条规律,即构字能力强的形体往往会逐渐吞并写法相近、构字能力弱的形体,“”形的构字能力远远弱于“艸”字,所以“”形逐渐被“艸”形吞并很正常。

“”字由从“”逐渐被改写成从“艸”作“萈”,或省掉右下一点作,“萈”这一形体又受从“艸”“見”声的“莧”字的影响,也省掉右下的一点,开始变得跟“莧”字混同,于是形体呈现出由“”到“萈”或“”再到“莧”的变化过程。相应地,从“”的“”字也呈现出由“”到“”或“”再到“”的变化过程。

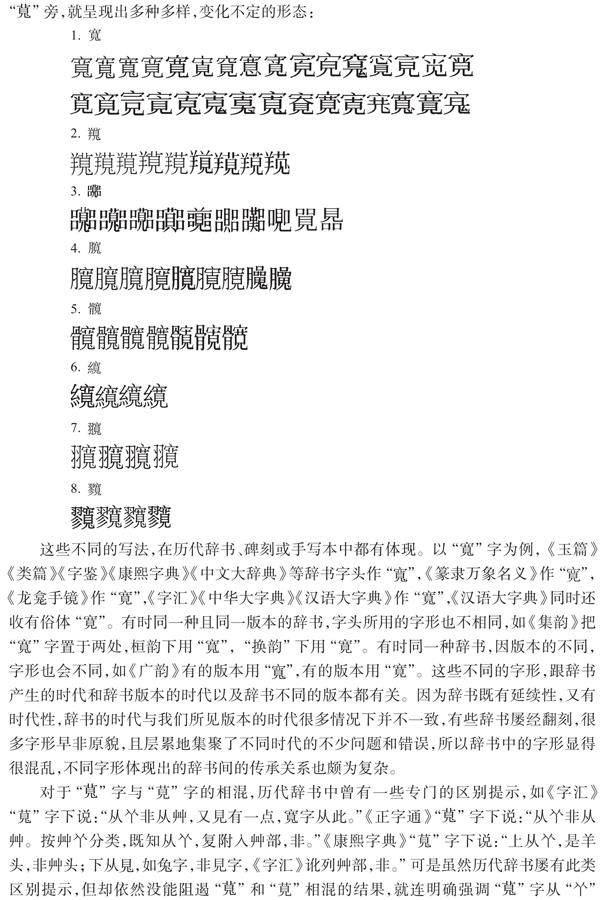

由于“”字有从“”到“萈”或“”再到“莧”的演变,加上还有众多的在偏旁中的一些俗写,从“”的字如“寬”“”“”“臗”“髖”“”“”“”等形体中的

“”旁,就呈现出多种多样,变化不定的形态:

1. 寬

2.

3.

4. 臗

5. 髖

6.

7.

8.

这些不同的写法,在历代辞书、碑刻或手写本中都有体现。以“寬”字为例,《玉篇》《类篇》《字鉴》《康熙字典》《中文大辞典》等辞书字头作“”,《篆隶万象名义》作“”,《龙龛手镜》作“寛”,《字汇》《中华大字典》《汉语大字典》作“寬”,《汉语大字典》同时还收有俗体“寛”。有时同一种且同一版本的辞书,字头所用的字形也不相同,如《集韵》把“寬”字置于两处,桓韵下用“寬”,“换韵”下用“寛”。有时同一种辞书,因版本的不同,字形也会不同,如《广韵》有的版本用“”,有的版本用“寛”。这些不同的字形,跟辞书产生的时代和辞书版本的时代以及辞书不同的版本都有关。因为辞书既有延续性,又有时代性,辞书的时代与我们所见版本的时代很多情况下并不一致,有些辞书屡经翻刻,很多字形早非原貌,且层累地集聚了不同时代的不少问题和错误,所以辞书中的字形显得很混乱,不同字形体现出的辞书间的传承关系也颇为复杂。

对于“”字与“莧”字的相混,历代辞书中曾有一些专门的区别提示,如《字汇》“萈”字下说:“从非从艸,又見有一点,寬字从此。”《正字通》“”字下说:“从非从艸。按艸分类,既知从,复附入艸部,非。”《康熙字典》“萈”字下说:“上从,是羊头,非艸头;下从,如兔字,非見字,《字汇》讹列艸部,非。”可是虽然历代辞书屡有此类区别提示,但却依然没能阻遏“”和“莧”相混的结果,就连明确强调“”字从“”不从“艸”的《字汇》《正字通》《康熙字典》等辞书,也都依然将“”列在“艸”部。《字汇》字头作“”,还可以说是因上部介于“”与“”之间容易混淆,可《正字通》字头作“”,上部明确从“”,却也将其列在艸部,就未免有些奇怪了。

“”字在《说文解字》中本来是单独成部的,《玉篇》《类篇》《篆隶万象名义》等几种辞书延续了这一处理方法。除此外的很多历代辞书,都将“”列在“艸”部,这显然是“”字上部讹变为“艸”造成的结果。“”与“莧”的相混,可以追索到宋代的《集韵》。《集韵》“裥”韵下有训为“莧菜也”的“莧”,“潸”韵下有训为“莧(莞)尔笑貌”的“莧”,这里的“莧”显然是“”的讹误;同时“霰”韵下又有一个训为“菜名,商陆也”的“”,字形是“萈”。《康熙字典》“莧”字下引《集韵》“户版切,音浣,与莞同。莞尔,笑貌。”又引《集韵》“胡官切,音桓,山羊细角也。”也是延续《集韵》的错误,混淆了“”和“莧”的结果。《中文大辞典》“艸”部“莧”字下列读户版切,训为“莧尔小笑貌”的丙类和读胡官切,训为“山羊细角者”的丁类,《中华大字典》艸部“莧”字下列“户版切,音睅,潸韵。莧尔,笑皃”的义项,犯的都是相同的错误。

《汉语大字典》“艸”部收有“”字,又在“莧”字下列有两个义项,一个读为“xiàn”,训为“菜名”,一个读“wǎn”,解释为“同‘莞,微笑貌”,这也是延续旧辞书之误,混淆“”与“莧”两字造成的问题。《汉语大词典》不收“”字,“莧”字下义项的处理跟《汉语大字典》基本相同,也是分读为“xiàn”,训为“莧菜”和读为“wǎn”,谓“莧尔”“同‘莞尔”两类。其实通过上文的论证应该很容易看出,所谓“莧尔”的“莧”,本应该是“”字,“”与“莧”虽然上古音都在“元”部,但中古音一在桓韵,一在霰韵,并不相同,尤其是一为合口,一为开口,差别很大。“”的形声异体作“”,又作“”“”“”“”等,其声符“原”“完”“元”“亘”等也都为合口,所以“尔”才又作“莞尔”。从音的角度说,就是读合口的“”字不可能与从“見”得声、读开口的“莧”字相通,从“見”得声的“莧”字同样也不可能有读为“莞(wǎn)”的读音,所以“莞尔”这一义项,应该放到“”字下,而不应放到从“見”声的“莧”字下才是。《论语·阳货》“夫子莞尔而笑”的“莞”《经典释文》作“莧”,前人已经认识到“莧”应为“”字之讹,如刘宝楠《论语正义》说:“‘莞尔,《释文》作‘莧,华版反,今本作莞。《易·夬》九五:‘萈陆夬夬。虞翻注:‘萈,悦也。读如“夫子萈尔而笑”之萈。按《说文》:‘萈读若丸。与‘莧字从艸从見,形最相似。……《论语》正字作‘萈,假借作‘莞。……《释文》所见本作‘莧,遂音‘华版反,非也。……《列子·天瑞》篇:‘老韭之为莞也。殷敬顺释文:‘莞,一作萈。亦二字混用不别。《广雅·释诂》:‘萖,笑也。疑‘莞字小变。唐贞观孔子庙碑:‘唲而微笑。此后出俗字。”按刘宝楠引《广雅·释诂》“萖,笑也”谓“萖”为“莞”之俗字非是,《广雅·释诂》的所谓“萖”字其实应作“”,写成从“艸”从“皃”,“萖”是“”的讹形。王念孙《广雅疏证》认为“”是“莞”字隶书之讹也不对,其实“”更有可能就是“萈”字之讹。上引“寬”字俗书作“”“”,“”字俗书作“”,所从的“”字都与“皃”和“”形体相同或相近,很容易产生讹混。

历代辞书对“”“莧”两字造成的讹混,既部分泯灭了“”“莧”两字的差别,剥夺了“”字“(莞)尔”的用法,又凭空将“”字“(莞)尔”的用法张冠李戴到“莧”字上,并为“莧”字增加了一个本不存在的读音。这个错误延续时间长,传布范围广,不可谓不严重,已经到了必须加以纠正的时候了。

《周易·夬》九五说:“莧陆夬夬,中心无咎。”对于“莧陆”的解释,历代有很多说法,或认为“莧陆”为一物,就是“商陆”,或认为是指两物,“莧”指“莧菜”,“陆”指“商陆”。其中“莧”字孟喜《易》作“”,虞翻注:“,悦也,读如‘夫子尔而笑之。”这说明从汉代开始就已出现“莧”与“”相混的情况。对“莧陆”应作“陆”,历代有很多人信从,并由此引发出一些相关的解释。《经典释文》引作“莧”,谓:“一本作莞。”从《经典释文》说“一本作莞”来看,《经典释文》的“莧”应是“”字之讹。《集韵》“霰”韵下有一个训为“菜名,商陆也”的“”,“”就是“”字,这表明至迟从宋代开始,就开了辞书收录“”指“商陆”这一说法的先河。因为存在到底是“莧陆”还是“陆”的不同认识,历代辞书对此的处理也不相同,如《字汇》《正字通》《类篇》《康熙字典》《中文大辞典》《中华大字典》《汉语大词典》《王力古汉语字典》等将“莧陆”一词收在“莧”字下,而《经籍籑诂》《故训汇纂》则分别在“萈”和“莧”字下都有收录。其实从出土的上博楚简《周易》“莧陆”作“莧(陆)”,马王堆帛书《周易》“莧陆”作“莧(陆)”来看,早在战国时期就是写作“莧陆”的,所谓“陆”还是应作“莧陆”,“陆”之“”还是应看作“莧”字之讹,如此以往将“莧陆”视为“陆”并在此基础上做出的各种解释或引申,就都变得不可信了。

(复旦大学出土文献与古文字研究中心 上海 200433)

(责任编辑 郎晶晶)

* 本文為古文字与中华文明传承发展工程项目“出土文献学科建设与中国古典学的当代转型”(项目编号G2607)的阶段性成果。