商周春秋语言演变探略

摘 要 语言演变与社会发展密切相关,春秋时“礼坏乐崩”,官府之学走向民间导致了春秋雅言取代商周古文的汉语语体第一次变革。《今文尚书》中不少词语是商周古文,春秋后罕用,反映了商周时期的语言面貌,具有上承商周下启秦汉的过渡性,从中或多或少可见商周与春秋后汉语的演变。

关键词 商周古文 春秋雅言 语言演变 《尚书》

一、 语言文字和书面文献

语言是人类社会最重要的交际工具和信息载体,而文字的出现可以说是人类社会步入文明的里程碑和新纪元。相传汉字是黄帝的史官仓颉所造,现能考知的最古老且确凿用于记载史事的汉字是河南安阳小屯村出土的殷墟甲骨文为代表的商代文字,今通行的汉字即由此一脉相承发展演变而来。[1]汉字的产生惊天地泣鬼神,[2]随后适应汉语的发展,因字而生词语,积词语而成篇章,不拘于一时一地的语音而调洽异代殊方,沟通古今通语和方俗口语,形成一套刚柔相济的弹性运转规则系统,(徐时仪 2022)即时性的动态口语交流也就有了凝固定型的静态书面文献,从而百代如在目前,异域似处同地。

商代文字被周继承,商的语言也被周继承。夏商的重镇是黄河中下游的河洛地区,周平王迁都以后,雅言就以洛阳话作为基础方言和标准音。“周起源于中国西北部,跟商属于不同的部族,但早有接触。公元前1046年甲子,周武王灭商,接受了商的文化传统,周公旦东征胜利,大力开发东部地区,建立东都洛阳,封康叔于卫以统治商的故都,封伯禽于鲁,统治黄河下游,把商的大部分‘顽民迁于成周,一部分迁于卫,一部分迁于鲁,商周两族人民杂居,语言开始融合。周平王东迁洛邑以后,商周两族的关系尤为密切。商族人口多,生产水平和文化水准较高,而且在黄河流域有着牢固的统治基础,结果周族语言和商族语言相融合,周人还接受了商人创造的文字,现在我们看到,陕西省岐山县周原出土的周代甲骨文、周代金文和商代甲骨文在结构上极其相近,词汇上也相差无几。”(向熹 2010)24-25商周甲金文记载当时口语卜辞和诰誓等形成了《诗》《书》等早期经典文献。

二、 礼坏乐崩与春秋雅言

商周时宗法体制、礼乐制度和等级秩序三位一体构成“学在官府”的“王官之学”。周平王东迁,天子地位衰微,尾大不掉,出现了“礼坏乐崩”的形势。礼坏乐崩,指为维护君臣上下等级秩序而建立的一套典章制度、礼仪教化遭到极大的破坏,典出《论语·阳货》“三年之丧,期已久矣。君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩”。实质是共主政治制度的坍塌引起贵族统治的动摇,由此导致社会秩序与经济制度等的变化和重组。春秋时诸侯称霸,“挟天子以令诸侯”,“礼坏乐崩”从制度层面破坏了等级秩序,六经中乐失传,“王官之学”逐渐解体,私学兴起。从“官学”到“私学”的转化,出现了诸子百家彼此诘难,相互争鸣,盛况空前的学术局面。

“百家争鸣”助长了士的崛起,随着“王官之学”解体和士族崛起的革故鼎新,官府話语与“私学”民间语言的交流迎来话语领域一场深刻的变革,形成语体文白变革的转型,(王秀臣 2022)官府贵族式的商周古文(《尚书》诰誓、甲骨卜辞、商周早期青铜铭文等)与民间白话方俗口语合流。如《尚书·盘庚》:“鞠人谋人之保居。” [3]《诗·小雅·蓼莪》:“父兮生我,母兮鞠我。”毛传:“鞠,养。”据毛传,“鞠”有“抚养”义。检《方言》:“鞠,养也。陈、楚、韩、郑之间曰鞠。”“鞠”的“抚养”义似源自方俗口语。其时在两周口语基础上形成新的春秋通语,即春秋以后私学兴盛之际形成的新的书面语言,也就是孔子所称的“雅言”,实现了与当时口语的深度融合。商周古文与春秋雅言的语体形式和语法结构存在很大差异,[4]深刻地反映出语言拥有者身份的不同和前后两种社会政治以及文化结构的变化。[5]据《左传》载,戎子驹支赴晋与各诸侯国君臣论辩时当场朗诵《诗经·青蝇》:“营营青蝇,止于樊,岂弟君子,无信谗言。”驹支与各诸侯国君臣所说也应是彼此都能听懂的通语。考《论语·述而》载:“子所雅言,《诗》、《书》、执礼,皆雅言也。”孔子说的“雅言”即以洛阳话作为基础方言和标准音而与当时口语相融的士人通语,已具有中华民族共同语的雏形。其时出现了《论语》《孟子》《老子》《庄子》《韩非子》等一大批用雅言写的著作,著书者虽然地分南北、言语异声,但在写作时却都向雅言靠拢,而卜辞和诰誓等商周文献已不易看懂。[6]这些早期文献对中华文明的形成具有原创奠基意义,于是又出现了以今释古的《毛诗故训传》《左传》《公羊传》等传注,[7]以人们所说的雅言通语来阐释商周古文献中的古词语。如《诗·关关雎鸠》“窈窕淑女,君子好逑”,毛亨诠解:“窈窕,幽闲也;淑,善;逑,匹也。言后妃有关雎之德,是幽闲贞专之善女,宜为君子之好匹。”[8]

商周古文“王官之学”的“经”(《尚书》诰誓、甲骨卜辞、商周早期青铜铭文等)从庙堂步入民间,“传”则以雅言通语阐释“经”,承担起特殊的载体功能,借以究天人之际,通古今之变,而透过“传”对“经”的阐释则既可看到“传”对“经”的通俗化及“经”“传”间的动态关联,也可看到社会的发展演变,还可看到汉语生生不息的动态发展。试想,如果没有雅言通语来阐释商周古文,那么汉字很可能如古埃及的圣体字、美索不达米亚的楔形文字以及中美洲的玛雅文字等早已消亡,这些古文字湮灭原因之一或在于其记载的文献为官府贵族独享,不允许更改或阐释,而《毛诗故训传》《左传》《公羊传》等传注则开训诂阐释与时俱进沟通古今殊域异言之先声。

商周古文奠定了汉语书面语的基本格局,春秋雅言取代商周古文则为汉语语体第一次变革。如《尚书·多士》:“诞淫厥泆,罔顾于天显民祗。惟时上帝不保,降若兹大丧。”[9]《国语·周语上》:“商王帝辛,大恶于民。庶民不忍,欣戴武王,以致戎于商牧。”[10]从《尚书》和《国语》记载殷纣王暴政导致天怒人怨走向覆灭的相同内容,可略见二者之异。

三、 《尚书》和商周古文

远古文献有三坟、五典、八索、九丘,惜皆已失传,所幸从甲金文和《诗经》《尚书》《左传》《公羊传》等中尚可略窥商周古文之一斑。如罗振玉(1994)《殷墟书契后编》下7·2:“贞:今其雨,不佳啬。”“啬”,有“收获谷物”义。《礼记·郊特牲》:“祭百种,以报啬也。” 孔颖达疏:“种曰稼,敛曰啬。”啬,通“穑”。董作宾(1956a)《殷墟文字甲编》896:“王于宗门逆羌。”“逆”,有“迎接”义。《殷墟文字甲编》3826:“贞:王疒不御。”疒,有“疾病”义。董作宾(1956b)《殷墟文字乙编》7121:“幽牛。”幽,有“黑色”义。郭沫若(1937/1965)《殷契粹编》1245:“庚戌卜,贞:彗不乍艰。”彗,有“祓除”义。“啬”“逆”“疒”“幽”“彗”的这些词义今已罕用。有些词语的意义在《说文解字》《尔雅》中也往往难以查到,[11]“卜辞三分之二以上的字不见于《说文》”。(向熹 2010)368

今传商周文献中的《尚书》是追述古代事迹的汇编,记载了先王理政的政治智慧、古圣先贤的人格理想和民本道统的价值追求,将天象与人间事象连接。如《禹贡》象国家行政区划,《洪范》中“五行”象宇宙、人伦秩序,“九畴”象国家法权制度等,构建起华夏民族经籍之范本、典册之原型。据《周书·多士》载:“惟尔知惟殷先人,有册有典。”《尚书》还记载了虞、夏、商、周的衰亡兴替,反映了春秋“礼坏乐崩”的根源。[12]据《商书·汤誓》载:“有夏多罪,天命殛之。”“有众率怠,弗协,曰:‘时日曷丧,予及汝皆亡!”[13]《春秋左传正义》卷五十二:“至于厉王,王心戾虐,万民弗忍,居王于彘。”[14]又据《周书·康诰》载:“惟命不于常。”周人已看到天命靡常,“道善则得之,不善则失之矣”,认识到民心在社会变革中的伟大力量。《尚书》虽有今古文之分及伪《古文尚书》和《孔传》等问

题,[15]且伏生《今文尚书》中《商书》是当时史官所记还是周史官追记尚在然疑之间,但至少可视《今文尚书》为不晚于周的商周文献。其中《商书》应是《尚书》中的最早文献,《周书》是仿照《商书》而作的,《虞书》《夏书》也是后人仿照《商书》而作。[16]今文《尚书》“是口语化的书面语,比较系统全面地反映了商周时期的语言面貌”(钱宗武 2012)1,具有上承商周下启秦汉的过渡性。[17]如上文所引《殷墟文字甲编》的“逆”有“迎接”义,《顾命》“虎贲百人,逆子钊于南门之外”记载了“逆”的“迎接”义。又如“闻”有“听见”义,引申有“嗅”义。(徐时仪 1999)《尧典》“予闻,如何”和《君奭》“我则鸣鸟不闻,矧曰其有能格”记载了“闻”的“听见”义,《酒诰》“腥闻在上”记载了“闻”的“嗅”义。“好”本为“女(母)”与“子”合起来构形表示“关系和洽亲睦”,核心语义是舒适满意,后泛指美好。“传世最早的原典‘好多作动词。‘好在今文《尚书》中共出现12次,仅有《周书》的《洪范》篇有2次用作形容词”(钱宗武 2012)149-150,从中可探知“好”的词义发展脉络。

据于省吾(1979)《甲骨文字释林》序所做统计,迄今已发现的甲骨文字不计重复约有4500个,可识别的约2000多个。我们似可推测那些尚未识别的甲骨文字所表词义大多应为春秋雅言取代。如根据近些年学界释读甲骨文成果,商周古文中表示亲属关系的“毓祖”“毓妣”“多毓”“五毓”中的“毓”有“亲戚”义,[18]表示“祓除”义的“彗”还有“疾愈”义,(裘锡圭 2012b)“屯夷方”中的“屯”有“蠢动”义等,[19]“毓”“彗”“屯”的“亲戚”“疾愈”“蠢动”义在春秋雅言中应已为 “戚”“愈”“蠢”取代。鉴于甲金文的全部释读尚处于瓶颈状态,下文拟据《尚书》记载的词语来探讨商周至春秋汉语词语的文白差异以略窥语言的发展演变。朱熹认为:“《书》有两体:有极分晓者,有极难晓者。某恐如《盘庚》《周诰》《多方》《多士》之类,是当时召之来而面命之,而教告之,自是当时一类说话。至于《旅獒》《毕命》《微子之命》《君陈》《君牙》《冏命》之属,则是当时修其词命,所以当时百姓都晓得者,有今时老师宿儒之所不晓。今人之所不晓者,未必不当时之人却识其词义也。”“《书》有易晓者,恐是当时做底文字,或是曾经修饰润色来。其难晓者,恐只是当时说话。盖当时人说话自是如此,当时人自晓得,后人乃以为难晓尔。若使古人见今之俗语,却理会不得也。以其间头绪多,若去做文字时,说不尽,故只直记其言语而已。”“《尚书》诸命皆分晓,盖如今制诰,是朝廷做底文字;诸诰皆难晓,盖是时与民下说话,后来追录而成之。”[20]其中极分晓者即当时做底文字,或是曾经修饰润色来;极难晓者即恐只是当时说话。时移世易,当时人自晓得,韩愈《进学解》以为“周诰殷盘,佶屈聱牙”。

极难晓者分字面生涩而义晦和字面普通而义别两类。

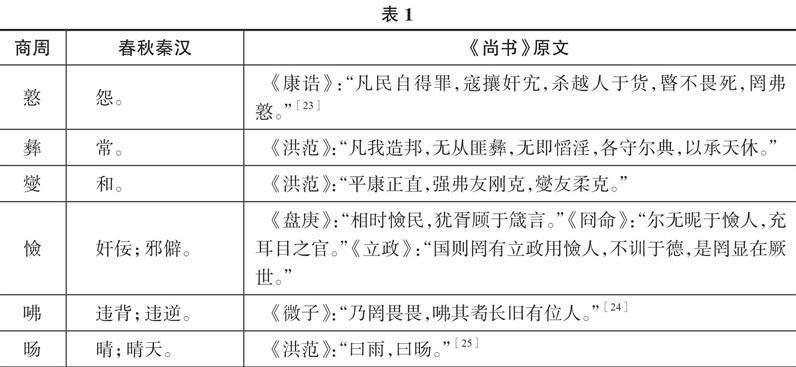

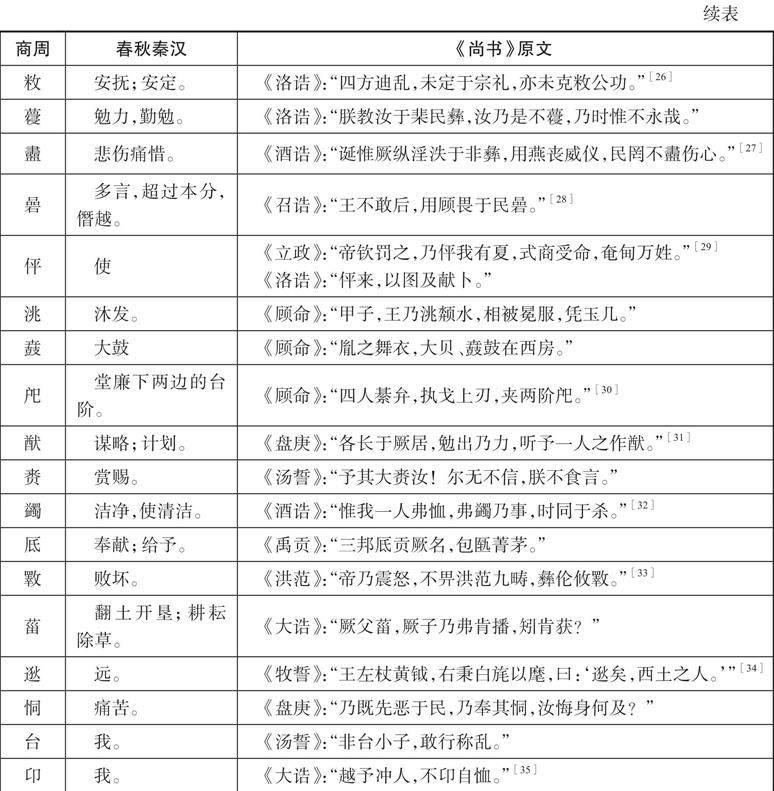

(一) 字面生涩而义晦,即属于后世罕用的商周古语

如上文《汤誓》“天命殛之”,“殛”有“诛杀;惩罚”义。[21]又如《费誓》:“善敹乃甲冑,敿乃干,无敢不吊!”孔颖达疏:“郑云:‘敹,谓穿彻之。谓甲绳有断绝,当使敹理穿治之。”蔡沈集传:“敹,缝完也。”例中“敹”有“缝缀;缝合”义。[22]再如《费誓》:“敜乃穽。”孔传:“穽,穿地陷兽,当以土窒敜之。”孔颖达疏:“敜,塞也。”例中“敜”有“填塞;掩蔽”义。下再略举数例,详见表1:

这类词还包括一些双字词语。如表2所示:

也有一些虚词。如表3所示:

这些词语中的虚词与春秋雅言及春秋战国以后文言文中使用的“之” “乎”“者”“也”存在很大的差异。

(二) 字面普通而义别,即从字面上看,虽属于后世还在使用的普通词语,但其词义却是商周古义

如《洪范》:“稷降播种,农殖嘉谷。”例中“农”有“勉力”义。考1940年陕西扶风县法门寺任村出土的西周晚期梁其钟铭文载有:“农臣先王。”[39]文中“农”亦为“勉”义。下再列表4略举数例:

这类词也包括一些双字词语。如表5所示:

上举这些词语多仅见于商周古文,春秋后罕用,从中可见商周与春秋后汉语的差异。(陈桐生 2016)

商周古文中除“人、山、水、火、出、来、大、小”等基本常用词语与春秋后的“文言”及秦汉后的“古白话”大体一致外,还有不少词义和词语为后世沿用,[51]体现了语言的继承性和渐变性。(徐时仪 2021)如《尚书·汤誓》“有众率怠”中“怠”的“懈怠;轻慢”义,“时日曷丧”中“丧”的“丧失;失去”义。又如《诗·小雅·北山》“朝夕从事”中“朝夕”,[52]《尚书·酒诰》“民罔不衋伤心”中“伤心”,[53]《皋陶谟》中“兢兢业业”等。[54]

四、 语言演变与社会发展

秦统一文字,以秦汉文献为典范,逐渐形成了与不断演变中的口语相对独立而自成体系的书面语系统,奠定了秦汉口语基础上形成的书面通语文言文。[55]《尚书》《春秋经》等古今文本的确立不仅具有经解与经学史意义,而且还奠定了文言一统的地位,既反映了春秋雅言——商周古文此长彼消的演变,也呈现了历代学人传授、抄写、研习产生的“雅正”“常俗”的异同。如《尚书·尧典》的“庶绩咸熙”“夙夜惟寅”,《史记》改写为“众功皆兴”“夙夜惟敬”;《金縢》的“四方之民罔不祗畏”,《史记》改写为“四方之民罔不敬畏”。[56]又如《汤誓》的“夏罪其如台”,《史记》改写为“(夏)有罪其奈何”;《金縢》的“王有疾,弗豫”改写为“武王有疾,不豫”,“惟予冲人弗及知”改写为“惟予幼人弗及知”等。[57]秦汉后语言中又产生了许多不同于周秦语言的新质特征。[58]如由致动发展为使成式,处置式产生,被动式范围扩大等。(王力 1980)就词汇而言,如“吃”替代了“食”;“头”替代了“首”;“你”替代了“汝”“尔”;“太阳”替代了“日”;“月亮”替代了“月”;表“天快亮”义《尚书·牧誓》用“昧爽”,秦汉后用“黎明”“侵晨”“早晨”“拂晓”“侵早”“早辰”“清早”“早上”“清早晨”“大清早”“清早辰”等。[59]又如心作为人体的调控中枢,有主宰意义,[60]统领着身体中所有其他部分,其词义发展方向从肉体之“心”到精神之“心”、从生理之“心”到心理之“心”,既可表示思想、感情、意识、态度、意志、性格、肚量、智能、品行等静态的精神产物,又可表示挂怀、思虑、谋划等动态的精神活动,涉及哲学、文学艺术、宗教、心理学等领域。从“心”的字有“思、念、感、想、意、志、性、情、悦、快、悲、憾、急、恐、恭”等,“甲骨刻辭里没有从‘心的字,《说文解字》里‘心旁的字有263个,其中动词有170个……有了如此丰富的动词,足以把任何细致复杂的思想感情活动准确生动地表达出来”(向熹 2010)385-386。再如《尚书·多方》:“天惟时求民主,乃大降显休命于成汤。”文中“民主”指称君主,英译有democracy和republic等不同译法,用来称西方民选的最高国家元首和政治制度。从“民主”一词所反映的人们民主观念的变迁,可以看到中国传统价值观念在西方现代思想冲击下变迁的复杂性。(徐时仪 2007)语言是活的、动态的,也是客观世界与人的主观意识的反映,包含了两方面的内容,一方面是语言的结构系统,即由语音、词汇与语法构成的物质基础;另一方面则是人们对这个系统的运用。语言演变与社会发展密切相关,尤其部族融合、人民迁徙、文化交流等引发社会动荡和变革的重大历史事件必然深刻加剧语言的质变过程。语言演变发展的动因在于适应社会发展的需要,当某些语言现象已不能适应语言交际的需要时,就会逐渐消亡;与此同时,某些新的语言现象为了满足语言交际的需要就会逐渐产生。如土、木、石制“埦、椀、盌、碗”食器的先后产生,“筯、箸”与“快(筷)、快(筷)儿、筷子”的更替,“机”由弓的发动机关引申为织布机、各种机械,乃至现代化的飞机、电动机、电视机、电子计算机等。就语体而言,春秋时“礼坏乐崩”,官府之学走向民间导致春秋雅言取代商周古文的汉语语体第一次变革;秦“书同文”凝成不拘于一时一地语音的文言文,文言文取代春秋雅言可视为秦汉新文言取代春秋旧文言的汉语语体第二次变革;清末民初西学东渐则促成了秦汉至明清文白此消彼长由量变到质变转型为白话的汉语语体第三次变革。

语言是约定俗成的,不同的时代有着不同的表达方式。人们总是生活在具体的语境之中,语言的一切变化都是在社会生活提供的一定条件下实现的,即一切变化都是根据人们在表达与交际中的语言要求与语言所表达的诸种事物之间的联系以及人们的联想。这在某种程度上也体现了使用者自我意识的发展水平,而言语变异导致的语言变异正是语言系统不断适应社会发展和人们交际需要的动力所在。自商周至今汉语语体的三次变革既有文白雅俗的语言演变,更有贵族士民的观念转换;既有语言自身的发展规律,又有人们意识情感具体取舍的价值取向,从中不仅可见“言语意义←→语言意义”与“口语←→书面语”间的动态演变,而且还可探究不同文化与不同阶层的人们使用同一种语言既求雅又从俗的发展趋向。(徐时仪 2015)

结 语

近年来随着现代科技的高速发展,冷门绝学受到重视,[61]人类利用文献信息的方式正在朝着数字化、网络化方向发展,向来被视为“天书”的甲金文研究成果也日益丰硕。其中华东师范大学中国文字研究与应用中心研发的“商周金文智能镜”和國家社会科学基金重大项目“计算机识别商周金文研究”成果“商周金文全息智能识别器”既可以识别商周金文字形,也可以识别成篇金文,尤其是多维度立体呈现出商周金文各层面属性信息,已初步实现商周金文多维度智能自动识别释读。今天我们正处在人工智能(Artificial Intelligence) 的大变革时代,运用先进理论方法和信息处理技术的数字化是促进语言学和汉语史研究将定性建立在精细定量基础上的必由之路,而甲金文研究的数字化无疑将有裨于提供更多春秋雅言取代商周古文形成汉语语体第一次变革的详尽线索和可靠依据。就此而言,本文的探讨只是权为抛砖,冀有待甲金文研究的突破性成果而引发学界更多深探之玉。

附 注

[1] 汉字至今虽然历经数千年演变,在使用和传播过程中不断产生异体和讹变,但其系统受自身结构的制约,始终保持着相对的稳定性和凝聚力。

[2] 《淮南子·本经》:“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。”

[3] 周秉钧(1984)《尚书易解》:“鞠,养也。”检《汉语大词典》:鞠人 穷困的人。《书·盘庚下》:“朕不肩好货,敢恭生生,鞠人谋人之保居,叙钦。”孔传:“我不任贪货之人,敢奉用进进于善者,人之穷困,能谋安其居者,则我式序而敬之。”孔颖达疏:“鞠训为穷,鞠人谓穷困人;谋人之保居,谓谋此穷人之安居。”《汉语大词典》是据孔安国传和孔颖达疏而释。

[4] 语体着眼于典籍的语言属性。冯胜利(2011)认为是“实现人类直接交际中最原始、最本质属性(亦可以确定彼此之间关系和距离)的语言手段和机制”。

[5] 如西周铭文中“某拜稽首,对扬王休,用乍某尊彝,其眉寿万年,子子孙孙永宝用”之类的套语。

[6] 如《公羊》《穀梁》所存经文和魏石经所立的《春秋》多保留战国古文面貌与用字习惯,服虔《春秋左氏传解谊》相较今传杜预《春秋左氏经传集解》而言则是一个古今文间杂的移写本。经文与传注的语体形式和语法结构差异反映出语言拥有者身份的不同和社会政治及文化结构的变化。

[7] 黎靖德编,王星贤点校《朱子语类》卷七十八:“至于《旅獒》《毕命》《微子之命》《君陈》《君牙》《冏命》之属,则是当时修其词命,所以当时百姓都晓得者,有今时老师宿儒之所不晓。今人之所不晓者,未必不当时之人却识其词义也。”北京:中华书局,1986:1980。清裘廷梁(1898/1995)《论白话为维新之本》:“文告皆白话,而后人以为诘屈难解者,年代绵邈,文字不变而言语变也。”

[8] 毛亨传,孔颖达疏《毛诗正义》卷一,《十三经注疏》,北京:中华书局,1980:273。

[9] 阮元校刻《十三经注疏》卷十六,清嘉庆刊本,北京:中华书局,2009:467。

[10] 徐元诰集解,王树民、沈长云点校《国语集解》,北京:中华书局2002:6。

[11] 如清华简《摄命》篇中“劼姪摄”,黄德宽(2022)《清华简〈摄命〉篇“劼姪摄”训释的再讨论》通过分析其句法结构和语义,指出“劼”和“”皆有“勤勉、敬慎”义。详参近年出土简帛研究,此从略。

[12] 据《墨子》载:“暴王桀、纣、幽、厉,兼恶天下之百姓,率以诟天侮鬼,其贼人多,故天祸之,使遂失其国家,身死为僇于天下,后世子孙毁之,至今不息。”墨子所说桀、纣、幽、厉,即夏桀、商纣、周幽王和厉王,皆暴君。

[13] 孔传:“众下相率为怠情,不与上和合,比桀于日,曰:‘是日何时丧,我与汝俱亡!欲杀身以丧桀。”

[14] 《国语·周语上》:“ 厉王虐,国人谤王,邵公告曰:‘民不堪命矣!王怒,得卫巫,使监谤者,以告,则杀之。国人莫敢言,道路以目。”《史记·周本纪》:“三十四年,王益严,国人莫敢言,道路以目。”道路以目,即路上相见,只是以目示意,不敢交谈。形容人民在暴政下没有自由,表示对残暴统治的憎恨和恐惧。

[15] 《尚书》的流传较复杂,不仅有今古文之分,而且学界有伪《古文尚书》及伪《孔传》等的辨析,详参徐刚(2008)《古文源流考》一书中“古文《尚书》考”。

[16] 今传世的《尚书》有《虞书》2篇 (《尧典》《皋陶谟》)、《夏书》2篇 (《禹贡》《甘誓》)、《商书》5篇(《汤誓》《盘庚》《高宗肜日》《西伯戡黎》《微子》)、《周书》19篇 (《牧誓》《洪范》《金縢》《大诰》《康诰》《酒诰》《梓材》《召诰》《洛诰》《多士》《无逸》《君奭》《多方》《立政》《顾命》《吕刑》《文侯之命》《费誓》《秦誓》)。

[17] 钱宗武(2012)2《今文〈尚书〉词汇研究》:“今文《尚书》单音词的词义特点从一个侧面反映了今文《尚书》语言的过渡性。”

[18] 裘锡圭(2012a)《论殷墟卜辞“多毓”之“毓”》阐明表示亲属关系的“毓祖”“毓妣”“多毓”“五毓”中的“毓”应读为“戚”,“‘毓是生育之‘育的古字。生育是祖孙、父子等亲属关系形成的前提。说不定亲戚之‘戚就是由生毓之‘毓分化出来的一个词”。

[19] 蒋玉斌(2018)《释甲骨金文的“蠢”兼论相關问题》考释甲金文中“屯夷方”应解读为“动乱的夷方”,“屯”读为蠢动的“蠢”。

[20] 《朱子语类》第五册第七十八卷,北京:中华书局,1986:1980-1981。

[21] 本文对《尚书》词语的解释主要根据《汉语大词典》及孔安国、孔颖达《尚书正义》,段玉裁《古文尚书撰异》,俞樾《群经平议》,顾颉刚、刘起釪(2018)《尚书校释译论》,于省吾(1934)《双剑誃尚书新证》,曾运乾(1964)《尚书正读》,周秉钧(1984)《尚书易解》等。

[22] 章炳麟《新方言·释器》:“凡非绽裂而粗率缝之亦曰敹。”

[23] 孔传:“人无不恶之者。”《说文·心部》:“憝,怨也。”

[24] 蔡沈集传:“纣惟不畏其所当畏,故老成旧有位者,纣皆咈逆而弃逐之。”

[25] 孔传:“雨以润物,旸以干物。”

[26] 孔传:“礼未彰,是亦未能抚顺公之大功。”孙星衍注引郑玄曰:“敉,安也。”《立政》:“亦越武王,率惟敉功。”蔡沈集传:“敉功,安天下之功。”

[27] 孔传:“民无不衋然痛伤其心。”

[28] 孔传:“碞,僭也。又当顾畏于下民僭差礼义。”孔颖达疏:“碞即岩也,参差不齐之意,故为僭也。”

[29] 孔传:“乃使我周家王有华夏。”

[30] 孔传:“堂廉曰戺,士所立处。”

[31] 孔颖达疏:“听从我迁徙之谋。”

[32] 孔传:“汝乃不洁汝政事,是汝同于见杀之罪。”

[33] 孔传:“斁,败也。”

[34] 孔传:“逖,远也。”

[35] 孔传:“卬,我也。”章炳麟《新方言·释言》:“《尔雅》:‘卬,我也。今徽州及江浙间言‘吾如‘牙,亦‘卬字也,俗用‘俺字为之。”

[36] 孔传:“汝无指意,告我殷邦,颠陨隮坠,如之何其救之。”

[37] 孔传:“用抚安武事,谋立其功。”蔡沈集传:“辅我以往,抚定商邦。”

[38] 孔传:“诪张,诳也。君臣以道相正,故下民无有相欺诳幻惑也。”

[39] 见中国科学院考古研究所(1984)编《殷周金文集成》第一册第187号。检《管子·大匡》:“耕者农农用力,应于父兄,事贤多,行此三者为上举,得二为次 ,得一为下。”“耕者出人不应于父兄,用力不农,不事贤,行此三者有罪无赦。”例中“农”亦有“勉力”义。

[40] 陆德明释文:“辟,治也。”

[41] 孔传:“弋,取也。”

[42] 孔传:“天命汤更代夏,用其贤人治四方。”

[43] 孔传:“刘,钺属。”孔颖达疏引郑玄曰:“刘,盖今镵斧。”

[44] 孔传:“刘,杀也。”

[45] 孔传:“于为人父不能字爱其子,乃疾恶其子,是不慈。”

[46] 孔传:“敕鲧往治水,命使敬其事。”

[47] 孙星衍疏:“‘庶绩咸熙,史迁作‘众功皆兴。”

[48] 孔传:“冲,童。”孔颖达疏:“冲、童,声相近,皆是幼小之名。自称童人,言己幼小无知,故为谦也。”

[49] 孔传:“言憸利小民尚相顾于箴诲,恐其发动有过口之患。”蔡沈集传:“逸口,过言也。”

[50] 孔传:“缀衣,幄帐。”孔颖达疏:“缀衣是施张于王坐之上,故以为幄帐也。”

[51] 如《诗经》中《草虫》“忧心忡忡”,《桃夭》“桃之夭夭”和西周铭文中祝福尊者长寿的“万年寿考”“黄发台背”等。

[52] 朝夕,从早到晚,形容长时间。如汉荀悦《汉纪·哀帝纪上》:“新近于左右,翫习于朝夕。”

[53] 形容心灵受伤,极其悲痛。如汉司马迁《报任少卿书》:“故祸莫憯于欲利,悲莫痛于伤心。”

[54] 孔传:“兢兢,戒慎;业业,危惧。”兢兢业业,形容谨慎戒惧的状貌,后引申有“勤恳认真”义。如《新唐书·独孤及传》:“兢兢乾乾,以徼福于上下,必能使天感神应,反妖灾为和气矣。”

[55] 汉代的司马迁是现在的陕西省人,宋代的苏轼是现在的四川省人,他们用文言写的文章用词和句法大致相似。

[56] “众功”替换了“庶绩”,“敬”替换了“寅”“祗”。参王砚文(2019)《今文〈尚书〉和〈史记〉异文同义替换词举隅》。

[57] 司马迁的《史记》是文言文的代表作,其所用语言与先秦已不尽相同。赵振铎(1994)《论先秦两汉汉语》:“西汉文学语言和战国时期一脉相承。司马迁的《史记》能够代表当时文学语言的面貌,它和周代的语言已经有很大不同。所以司马迁在利用《尚书》的时候,不能不有所改动,用当时通行的词去替换《尚书》里面一些已经过时的词。”

[58] 刘知幾《史通·言语》指出:“夫《三传》之说,既不习于《尚书》,两汉之词又多违于《战策》。足以验氓俗之递改,知岁时之不同。”

[59] 如“黎明”约见于汉代。《史记·高祖本纪》:“黎明围宛城三帀。”“侵晨”约见于魏晋。陶渊明《归园田居》之三:“侵晨理荒秽,带月荷锄归。”“早晨”“凌晨”见于南北朝。鲍照《舞鹤赋》:“感寒鸡之早晨,怜霜雁之违漠。”萧悫《奉和济黄河应教》:“未明驱羽骑,凌晨方画舟。”“拂晓”“侵早”“早辰”见于唐五代。长孙佐辅《关山月》:“拂晓朔风悲,蓬惊雁不飞。”杜甫《赠崔十三评事公辅》:“天子朝侵早,云台仗数移。”刘崇远《金华子杂编》卷下:“忽一日早辰,其妻少弟至妆阁问其姊起居。”宋出现“清早”“早上”。王安石《苏州道中顺风》:“北风一夕阻东舟,清早飞帆落虎丘。”《朱子语类》卷一○六:“早上所喻,已栲治如法。”元明又出现“清早晨”“大清早”“清早辰”。《原本老乞大》:“每日清早晨起来,到学里,师傅行受了生文书。”马致远《江州司马青衫泪》第一折:“大清早母亲叫,只得起来,天色还早哩。”《金瓶梅》第一百回:“月娘分付:‘你和小厮往厨房里拿饭去。你另拿瓯儿粥与他吃,怕清早辰不吃饭。”

[60] 清华简《心是谓中》:“心,中。处身之中以君之,耳、目、口、肢四者为相。”

[61] 中国文字博物馆为解决甲骨文释读目前面临的瓶颈问题,推动甲骨文释读取得新的实质性进展,2016年起组织了实施甲骨文释读成果专项奖励计划。先后获奖的古文字释读论文有蒋玉斌《释甲骨金文的“蠢”兼论相关问题》、陈剑《释甲骨金文的“彻”字异体》、周忠兵《出土文献所见“仆臣台”之“台”考》等。

参考文献

1. 陈桐生.商周文学语言因革论.文学遗产,2016(4).

2. 董作宾.殷墟文字甲编.台北:“国立中央研究院”历史语言研究所,1956a.

3. 董作宾.殷墟文字乙编.台北:“国立中央研究院”历史语言研究所.1956b.

4. 冯胜利.语体语法及其文学功能.当代修辞学,2011(4).

5. 顾颉刚,刘起釪.尚书校释译论.北京:中华书局,2018.

6. 郭沫若.殷契粹编.日本东京文求堂1937年石印本.北京:科学出版社,1965.

7. 黄德宽.清华简《摄命》篇“劼姪摄”训释的再讨论.中国语文,2022(4).

8. 蒋玉斌.释甲骨金文的“蠢”兼论相关问题.复旦学报,2018(5).

9. 黎靖德编,王星贤点校.朱子语类.北京:中华书局,1986:1980-1981.

10. 罗振玉.殷墟书契后编.北京:中国青年出版社,1994.

11. 毛亨传,孔颖达疏.毛诗正义(卷一). //十三经注疏.北京:中华书局,1980:273.

12. 钱宗武.今文《尚書》词汇研究,郑州:河南大学出版社,2012:149-150.

13. 裘廷梁.论白话为维新之本.中国官音白话报.光绪二十四年(1898)七月十一日第十九、二十期合刊本/中国近代文学大系·文学理论集一.上海:上海书店出版社,1995:84-85.

14. 裘锡圭.论殷墟卜辞“多毓”之“毓”. //裘锡圭.裘锡圭学术文集·甲骨文卷.上海:复旦大学出版社,2012a:414.

15. 裘锡圭.殷墟甲骨文“彗”字补说. //裘锡圭.裘锡圭学术文集·甲骨文卷.上海:复旦大学出版社,2012b:422-426.

16. 阮元校刻.十三经注疏(清嘉庆刊本),北京:中华书局,2009:467.

17. 王力.汉语史稿.北京:中华书局,1980:400-434.

18. 王秀臣.六艺之变与中国古典学术的生成.中国社会科学,2022(4).

19. 王砚文.今文《尚书》和《史记》异文同义替换词举隅. //浙江大学汉语史研究中心编.汉语史学报(第二十辑).上海:上海教育出版社,2019.

20. 向熹.简明汉语史(修订本).北京:商务印书馆,2010.

21. 徐刚.古文源流考.北京:北京大学出版社,2008:32-48.

22. 徐时仪.“闻”的词义衍变递嬗考探,中国语文通讯,1999(52).

23. 徐时仪.“民主”的成词及其词义内涵考——兼论西学新词对中国思想文化和社会发展的影响.上海师范大学学报,2007(4).

24. 徐时仪.汉语白话史.北京:北京大学出版社,2015.

25. 徐时仪.古白话词汇研究论稿(增订本).北京:商务印书馆,2021.

26. 徐时仪.建构自主的汉语史研究知识体系.社会科学报,2022-10-20.

27. 徐元诰集解,王树民,沈长云点校.国语集解.北京:中华书局,2002:6.

28. 于省吾.双剑誃尚书新证.北京:北京大业印刷局,1934.

29. 于省吾.甲骨文字释林.北京:中华书局,1979.

30. 曾运乾.尚书正读.北京:中华书局,1964.

31. 赵振铎.论先秦两汉汉语.古汉语研究,1994(3).

32. 中国科学院考古研究所编.殷周金文集成(第一册第187号).北京:中华书局,1984.

33. 周秉钧.尚书易解.长沙:岳麓书社,1984:109.

(上海师范大学古籍研究所 上海 200233)

(责任编辑 刘 博)

* 本文为国家社会科学基金重点项目“朱子语录词语汇释”(项目编号18AYY018)的阶段性成果,承蒋冀骋先生及友生亚迪提出宝贵修改建议,特此致谢。