略论类时体标记在汉语口语互动中的功能

关越?郭锐

摘 要 在描述一些用法灵活的时间义词语时,既需要参考权威语文辞书的规范释义,又应当吸收互动语言学提供的新视角。文章将能够表示但不专门表示时体的虚词和半虚词统称为类时体标记,认为这是汉语时间范畴的重要承载形式。这些类时体标记往往在口语中高频出现,在表示汉语句子的时间信息上具有很强的稳定性,但是又有各自的其他角色,且在不断变化发展之中。文章基于汉语口语互动语料的真实情况,着重考察了两类类时体标记——趋向动词“起来”“下去”和助词“来着”,指出它们分别表示“起始变化”“主观增维”和“回顾过去”,旨在说明汉语类时体标记在实现时制和体态时能够反映出词汇本身的核心功能,从而构建汉语口语中时间范畴和情态、语气范畴在语法层面的联动关系。

关键词 时体 起来 下去 来着 互动功能

一、 汉语时间范畴及类时体标记概说

时间范畴历来是汉语研究争执不下的重要课题,尽管关于时间的感知和思考与人类文明历史同寿,但是时间的概念反映到语言学范畴层面就是另一番文章了。对于没有语言学形态变化的汉语,有无时和体的问题几经改易,一直没有统一的结论。根据Quirk等(1972)的定义,时和体都关涉句子的时间范畴,但是体没有指示时间的功能,时则专门指示时间。作为人类认知的两大重要范畴,时表示话语首先在外部世界中要有一个定位,体表示在这个定位的位置上事件和动作与定位点的先后关系。在英语中指示时间的方式在词法层面,指示体的方式在句法层面。体形式虽然主要是附着在动词上面,但是它在意义上是附着于整个句子的。(戴耀晶 1997)4因此我们的研究也是着眼于整个句子的。

时标记的身份地位尚未得到公认,但是相关的时间信息总是要通过语言形式表达的。汉语的时体不会像屈折语言那样直接表现为动词的变形,汉语表示时间关系主要依靠时间副词、时间名词和时体标记以及一些语气成分。其中时间范畴化最高的当属时体标记,公认的现代汉语时体标记是“了”“着”“过”;但除此之外,学界也没有忽视一些虚化程度比较高、稳定表示动作事件发生变化的词对于表示时间范畴的贡献:龚千炎(1995)认为汉语存在两个“准时态助词”,一个是表示“起始时态”的“起来”,另一个是表示“继续时态”的“下去”;戴耀晶(1997)也把“起来”“下去”划为体标记,并且认为重叠动词也是表达体的手段,表示“短时体”[1]。

由此可见时体标记研究的主要现状是:(1) 各家對于“体标记”“体貌标记”“时制标记”“时体标记”等术语的使用和包括的研究对象未能统一;(2) 呈现出专门的时体标记研究范围较大、分类较细、内部层次繁杂的特征,而得到公认的论断多局限于“了”“着”“过”这三个标记上;(3) 时体标记存在和其他助词、语气成分以及动词形态如重叠等在语义和功能上的交织,对于时体问题的研究往往不再是孤立虚词的研究。

与此同时,在对外汉语教学中,汉语的虚词教学,尤其是时体和语气相关的助词教学一直是顽固的难点。史有为(1994)举例说明日本留学生的偏误:昨天我玩儿玩儿来着。这里的“来着”排斥数量成分,说明“来着”的功能是附着在有具体发生时间的事件动作类型之后作为背景信息。这就说明对于汉语第二语言教学来说,习得没有显性形态变化的汉语所表示的语法意义是一个困难[2]的事情,理解时间范畴的意义和复杂的功能尤其需要付出努力。

本文认为,汉语的体和时往往是纠缠在一起的,考察时间关系离不开对动作、行为和内部发展阶段的关涉,比如完成体暗含事件时间在某个参照时间之前这样的时间关系信息。

汉语中很多重要的体标记都是宋代前后出现的,经历了“动词>结果补语/趋向补语>动相补语>体助词”的语法化路径。而时体标记还有一些复杂的搭配关系,有一些仍处于演化之中。这个过程当中的趋向动词值得关注,“准时体标记”是指那些还未彻底虚化的、一定程度上保留了自身词汇意义的词汇形式,属于语法和词汇连续统之间的“准语法形式”。在趋向动词可能具有的三层意义——趋向意义、结果意义、状态意义中,趋向动词一般都具有结果意义,而状态意义不是所有趋向动词都具有。(刘月华等 2001;张存玉,何伟 2018)具有状态意义的趋向动词承担汉语表示时体的重要功能,属于准时体标记。

另外有一些虚词朝着语气和情态方向进发,有更高的虚化程度,可以表示各种时态下的主观情态,但是仍然和时体有很深的联系,我们称之为“时体提示词”。例如语气助词“来着”往往提示在不久的过去的时间里发生的事情或者动作状态,与英语的过去完成进行时标记有异曲同工之处。之所以说它是“提示词”,是因为“来着”这样的词对于时间仅仅是一个提示作用,而且是通过自身固有的其他表达语气的任务实现的。这两类合称为“类时体标记”,它们共同的特点就是不专门或者不单独表示时体,兼有其他功能;时间义是语用推理的结果,但是这个语用推理反过来又是助词功能认定不可或缺的部分。之所以强调它们对于时态表达的重要意义,是因为基于真实语料的研究表明,汉语的语气成分表示的语气与时间范畴是有关联的,汉语很多时态表达的目的是表示某种语气。

本文主要采用汉语口语语料库中的对话语料进行统计和研究,也参照了一些书面语语料,出处均随文说明。对于词语的解释主要对照参考《现代汉语词典》第7版(以下简称《现汉》)等。

二、 趋向动词“起来”作为准起始体标记

“上”“下”“来”“去”等数目固定且数量较小的表示方位的动词,被吕叔湘(1942/2002)211

称为“动态词”[3],就是我们常说的“趋向动词”。趋向动词几乎都是由动词虚化而来的(房玉清 1980;刘月华 1998;刘芳 2015),因此还都保留了比较实在的表示“动作延展的方向”的动词意义。与此同时有一些趋向动词做趋向补语发展出了比较抽象的表示“开始”“继续”“完成”等内部过程的延展方向意义,即由空间域投射到了时间域。这样的趋向动词包括“上”“起来”“出来”“下去”“开去”“开来”等。其中虚化程度最高的“起来”“下去”和其他的表示位移的动词和趋向动词已经产生了明显的差异,它们能够出现在和体标记一样的动词后位置,并且形容词也可以动态化后附表示状态意义的趋向动词,邢福义(1994)提出 “兴发态”“垂临态”“延展态”分别对应形容词后加“起来”“下来”“下去”。“起来”还能与一部分常用动词构成固定搭配,如“看起来”“说起来”等,其中,“起来”和“下去”表示动作变化发展的阶段状态的意义较为稳定,很多学者都承认它们对于表示体态的作用,在有些语法学家看来也能算是半个体标记了,但学界尚未对它们的性质达成共识。

赵元任(1968)认为“起来”“下去”是“后缀”;吕叔湘在《中国文法要略》(1942/2002)中认为是“词尾”,在《现代汉语八百词》(1980/1999)中分析为“趋向动词在结构中表‘态的用法”;龚千炎(1995)指出“起来”表示体态是指“动作行为的起始或情况状态变化的起始”,“下去”表示“事件在内部的继续延伸”,这两个词是“准时态助词”;戴耀晶(1997)94主张把“起来”和“下去”的体意义与其他实词用法分离出来,称其为“形态成分”,这就意味着承认它们的体标记地位,但同时又有所保留地承认“‘起来、‘下去的虚化程度较‘了、‘过、‘着为浅,还保留了一定的词汇意义”。[4]本文认为相较于“了”“过”和“着”,“起来”和“下去”的词汇意义对于发展出提示动作状态阶段时体意义起到了更大的作用,“起来”“下去”的起始义和继续义是词汇意义直接带来的,因此在讨论汉语的时体系统时,应当将趋向动词的表时演化问题纳入进来;但与此同时,二者在使用过程中还存在表示实义的用法和表示时体的用法难以截然区分的情形[5];更主要的是,它们的使用频率,尤其是作为时体标记性词语的用法的数量占比较少,和典型的体标记不在一个量级,所以我们认为“起来”和“下去”都是尚在虚化过程中体标记性补语,它们的核心身份还是趋向动词,而不能将其看作时体助词。

“起来”兼具普通动作动词和趋向动词两种用法,其中趋向动词又分为趋向性用法和非趋向性用法。(房玉清 1992)《现汉》中“起来”有“动词”和“趋向动词”两个词条,动词的“起来”最基本的语义是表示物体从下到上的空间位移,其中特指“起床”的用法在口语中很常见。在我们语料中78例“起来”中有22例,占28.2%。

起来用于表时体的趋向动词时有四个义项。首先是基本的趋向意义,《现汉》中的释义为“用在动词后,表示向上”。但是“起”相较于其他趋向动词其实有些特殊:“起”表示的动作方向的参照系在于自己的立足点,因此“起来”仅仅是“意识到动作的起点,不意识动作的到达点”(太田辰夫 1987),“不是原型趋向动词”(马玉汴 2005)。而“起来”的原型是“起身”,表示“身姿由静态的卧姿或坐姿,向上转换为站姿”。这也就是说,“起来”的空间变換模式并非平移,而是更为复杂的多点综合运动。由坐卧到站立,是一个广义上“向上”的运动,隐喻增量;同时,如果承认坐卧代表休息、站立代表活动,“起来”还能暗指由静止态到运动态的变化。(陈忠 2009)由此又得到第二个义项,即“表示动作或情况开始并且继续”的起始体义。(龚千炎 1995;戴耀晶 1997;陈前瑞 2006;饶宏泉 2021)陈秀兰(2004)的研究表明,“起来”的起始态用法在宋代《朱子语类》中就已经产生;到了明代,逐渐出现了“起始态+现实态”的用法,强调事情开始本身即是结果。因此第三个义项主要是用在动词后表示动作完成或达到目的。最后一个义项见于常见搭配“看起来”,表示“估计或着眼于某一方面”。

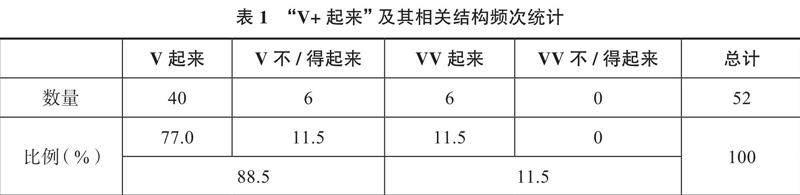

房玉清(1992)进行的书面语语料对1000个常用动词的测试中显示,能够和“起来”结合的动词有836个,占83.6%,也就是说绝大多数动词可以相当自由地和“起来”结合使用。不能与“起来”结合使用的一般是缺乏变化性的动词,因为“起来”强调的是动作带有方向性的变化。我们的语料中一共有78例“起来”,其中用于表示动作“由坐卧而站立或由躺而坐”的动词用法有22例,趋向动词有52例,各种格式的分布情况见表1。如果用“V”代表单音节动词,“VV”代表双音节动词,那么其中“V得起来”仅有2例。与“了”“着”“过”相比,我们看到在口语中“起来”并不常用,尽管相较于其他时态成分它的使用常用程度已经名列前茅。

在我们的语料中,可以归为“表示人或事物随动作由下而上”义的包括“站起来”“立起来”“挺起来”“垒起来”“翘起来”等意义较为形象具体的表达,共计14例。“表示动作完成,兼有聚拢或达到一定的目的、结果”义的有12例,如“控制起来”“调动起来”“聚起来”“加起来”等,表示“动作开始并且有继续下去”义的有8例,如“疼起来”“吵起来”“忙起来”“发起来”等,主观化标记“看起来”有4例,发语标记“说起来”有3例。其中表示动作开始和表示动作完成的用法都与时体表达相关。如例(1)“聚起来”就是表示“由分散到聚集并且最终形成一个合成的形态”的

意义:

(1) 小马老师[6]:我们学校比较分散,所以它,就可能显得不多,但是其实一聚起来挺多的.

由表1可知,从动词的选择我们看到,“起来”是一个双音节词,但是和它搭配的动词中并没有双音节更有优势的趋向,且双音节词都是一些比较正式的书面语色彩浓郁的词,如“控制”“充实”“调动”“发展”“规避”“互动”等。这一特点支持将“起来”看成虚化程度较高的语法成分,因为只有具有一定稳定性的体标记才会用于正式的场合。

这几类“起来”,都围绕着一个“核心”:不同状态的变化。具体来说,这种转化分别强调了向上移动、旧状态的终结、新状态的开始。下面的例(2)侧重于说明变化的结果,例(3)侧重于变化的开始。

(2) 小飞:通州现在不是发展起来了

(3) 01 小丽: 然后然后之后她就特生气.

02 就那天我们俩吃饭她差点儿她差点儿[把清真

03 小梅: [打起来了

04 小丽: 她差点儿把清真食堂桌子拍碎了你知道嘛.

值得一提的是,例(3)“差点儿”说明语句描述的是一个非现实事件,小梅在第3行的话语与小丽第2行的讲述在重复主语和副词后的谓语部分产生交叠,形成句法上的合作共建,“打起来了”与表示完成的“拍碎了”是等效替换的关系,说明在这个位置的准起始体标记和结果补语是两可的,“起来”表示的“起始义”也是谓语动词的一种(实现)结果。

动词“起来”的否定形式“起不来”,在实际语料中主要是针对“起床”义进行否定 。趋向动词的否定形式是“V不起来”。否定义和肯定义平行度很高,也是具有由具体的物体向上位移的实义到较虚的开始做某事的语义连续统。

“起来”还能拆开使用,形成“V(不)起N来”格式,例如:

(4) 01 美芳: 而且我前几天都跟我爸吃饭他又说,

02 他又说

03 彩霞: [说什么

04 美芳: [他他

05 他觉得他都抬不起头来

06 像我没有孩子

例(4)中的谓语原型“抬头”是一个需要头部由下往上运动的动作,但是也指“有尊严的生活”,前者是一个瞬时完成的动作,而后者是一个延续的动作状态,这个例子中“抬不起头”的用法本身就具有层次性。另外,“起来”作为准时体标记,在强调动作事件变化起始的同时,“并不牵涉动作行为变化的中止”,并且“起来”所描述的“开始”往往是由于内部结构力量所推动的不可抗拒的崛起,因此更倾向于保持这种起势,因而“实际上也就蕴含有继续下去的言外之意”(龚千炎 1995)97。

此外,“起”还可以单独表示动作起始,如例(5):

(5) 嫚嫚:聊起刚入校加微信,从大家的朋友圈里获得的印象

“动词+起”和“动词+来”的数量较少,而且带有一定方言色彩,往往被看作“起来”的简化形式。目前来看,“起来”的虚化程度更高,表示状态更自然。这也说明,“起来”表示时间范畴不是随机的选择,而是空间和时间对应关系语言结构外显的表现。但是也有一些选择“起”或“来”的结构具有一定的规约化潜质,比如“说起”“看来”等,因此今后“起来”是否会有更加简化的趋势还是一个疑问。

三、 趋向动词“下去”作为准继续体标记

“下去”的情形和“起来”类似,《现汉》中“下去”分属动词和趋向动词两个词条,趋向动词的趋向意义是向低处或远处推移,状态意义则可以用在动词和形容词后表示事件或状态从现在继续到将来。这个意义从明代后期开始逐渐虚化,稳定表示继续态在清朝才定型。

“动词+下去”中的动词V不能是结果动词、状态动词,这是趋向动词的词义决定的。从我们实际收集的语料来看,尽管口语色彩很重,但是在对话中出现“V下去”的情况并不多,而且在很大程度上使用“下去”融合个人情感因素和主观色彩,因此只有在携带情绪表达需求的语境中才会使用。例如:

(6) 01 然然: 然后有一个男的坐我边儿上了.

02 然后我俩聊聊聊,

03 然后他就住的我们家.

04 莉莉: @哈哈哈@

05 是不是还想跟你继续聊下去

例(6)中然然谈到家中的客人和自己聊天,然后住到自己开的民宿中,莉莉开玩笑地询问这个人是否是想和然然持续“聊天”这一行为动作,“下去”从语义上可以省略,尤其还有“还”“继续”共现,且“还”“继续”也都可以不说。但是只有“下去”这个准继续体标记是限定“聊”的形式是“长聊”“深入地聊”,主观上“期待聊天”。如果没有表示继续义的“下去”,就不能反映莉莉认为对方聊天意愿之强烈。

例(7)中也有“一直”这个表示持续体的副词,整个句子强调预期学习者持续的状态,其中的“下去”可以省略,但是如果没有“下去”就不能表达坚持“执行程度高”的含义。

(7) 小华:如果他要一次课,课程的金钱特别大,你肯定会一直坚持下去.

从时间的空间构造来看,我们习惯把时间轴左侧看为“过去”,右侧视作“将来”,由此来看,表示延续应该是“向右”,而继续态却由一个表示由上往下位移的趋向动词“下去”所承担。这说明在认识发展变化的事件时,如果把这个事件变化的时间过程切片后增维罗列,在二维图式中的前后顺序是由上到下,也就是说“增维描述”的过程是呈现遵循“书写换行”的自上而下的顺序,而这个“增维”就是增加的主观视角。因此“下去”表示“时间的延续”并不是从外部时间参照观察的结果,也不仅仅是事件内部主动的发展进程,而是“主观化描写”的自然顺序。因此在有“下去”出现的语境中,如果一定要省略“下去”,表面对语义表达的影响或许不大,但是实际上少了“观察视角”的意味。

“下去”的继续义也影响到其动词形式,在书面语语料中“下去”还可以直接表示紧接着会发生的事件,例如“这样下去”“如此下去”:

(8) 阿拉伯国家的有识之士已经认识到,现在必须停止这一阿拉伯内部的集体性矛盾,这样下去国家将会陷入混乱,民众只会无辜牺牲。(北京大学中国语言学研究中心CCL现代汉语语料库)

在我们的语料中只有15例“下去”,其中還有两个是动词,分别表示“下楼”义和“下地铁”义。剩下13个趋向动词中,有3个表示向下运动,第一个是“赶紧跑下去”,第二个是“赶紧刹下去”,与“赶紧”连用,说明“跑”的动作和“刹车”的动作都是不具备延续性的。第三个是“掉下去”,也是一个趋向补语。其余10个中,有9个是确定的表示继续的体标记。例如:

(9) 小闫老师:当老师还是稳定吧,他们都喜欢当.而且(.) 其实一当,如果你要是中间不走的话,就一直当下去了.

例(9)就是用“当下去”来表述对于选择教师职业的稳定信念。

在语料中,“下去”的语义常常会介于趋向补语和继续义之间,甚至产生歧义:

(10) 01 张梅: 哎:我就不明白,

02 你怀孕的时候要不,不吃,

03 就正常吃他也会长胖是吗,

04 王静: 嗯:

05 张梅: 理论上它肚子吸收你的营养你不是应该瘦下去么.

例(10)中,第5行的“瘦下去”对比的是第3行“长胖”,如果是绝对反义词,那么其实是有两种结果,一种是没有变化,一种是变得更瘦。因为语料中的背景是说怀孕后胎儿会吸收营养,这时候母亲吃的东西应该被胎儿吸收走,但是按照常规理解应该是吸收母亲额外摄入的东西,所以一般是不会导致母体“变得更瘦”,所以这里如果是“维持一种瘦的状态”,“下去”就是表示“继续进行”的体标记成分。但是如果是“长胖”的相对反义词,那么它指的就是会“变瘦”,因为如果母亲吃的营养都被胎儿吸收走,母体自身还有消耗,导致消瘦也并非不可能。而人变瘦的视觉感受就像气球放气,“瘪”了下去,高度似乎也降低了,那么这时候“瘦下去”的“下去”就是一个趋向动词,表示人变瘦的方向。

四、 助词“来着”作为时提示词

本节将初步考察“来着”的不同用法,区分表示语气助词的“来着1”和表示时间助词的“来着2”,并指出二者具有共同的本质核心,即“对于某心理可及事件的回顾”,由此说明一些以往被强调确证性的语气成分其实可以是汉语间接表达时间范畴的重要资源。

“来着”是一个具有口语色彩的虚词,在《现汉》中的释义为“表示曾经发生过什么事情”,其各种变体多见于北方方言。

關于现代汉语“来着”的研究,多以赵元任(1926)《北京、苏州、常州语助词的研究》作为发端。在近一百年汉语学界对于汉语的时间范畴问题争执不下、几经反复的时间里,伴随着“汉语有无时制、有无时态”的讨论,术语称谓一直尚无定论,时体体系更是从未统一。关于“来着”的地位,从时体标记到语气词,出现了或支持或反对时标记、体标记[7]的几种说法。支持者包括:王力(1944/1985)151-160在《中国现代语法》中区分的七种“情貌”,其实就是“时态”,其中表示“事情过去不久者”,叫作“近过去貌”,“来着”是这一类唯一一个词,并指出“重点不在于过去,而在于近”(王力1944/1985)151-152、156;张谊生(2000,2018)直接称“来着”是一个有“个性”的“时制助词”,“来着”的个性除了用于陈述句末尾,还经常出现在各种疑问句后面,表示主观的近过去;还有学者支持“来着”表体不表时,比如宋玉柱(1981)认为“来着2”就是体标记;史有为(1994)认为根据表意,“来着”的性质“很接近动态助词,而不大像语气助词”;宋文辉(2004)从另一个角度来看,认为表示“近过去”的“来着”之所以具有会话隐含义是表示对已然事实肯定的语气意义语义化的结果。反对者包括:朱德熙(1982)把“来着”看作语气词,不过也承认表示的是时态;龚千炎(1995)56指出“来着”是一个“时态语气词”,具有和“了2”一样的句法地位;上述两位还承认“来着”附带的表时作用,而熊仲儒(2003)则直接称“来着”只表示“委婉语气”的主观意义,与近过去高频共现仅是其语义意义靠近“近过去”的语言选择(S-select)操作,因此只是一个语气词。近年来有些新的关于“来着”的研究回避了时制的问题,主要集中在对于“来着”的主观化和情态功能解读,如谢成名(2014)从Sweetser经典言语行为理论出发,探讨“来着”表示近过去、回忆语气和委婉语气的不同用法及其与行、知、言三域的对应关系和不同表现;饶宏泉(2019)则采用互动语言学视角,借鉴认识斜坡和认识定位理论探讨了“来着”的强调性情态义;吕为光(2011)专门研究了“我说什么来着”这个句式,称其为“责怪义话语标记”,挖掘其特殊的互动价值。这些研究方法的发展实际上暗示了语法范畴进入交际场景后边界变得模糊,从认知和互动来讲,其功能层次是兼容时态层和语气层的。

关于“来着”的来源,主要有两种说法。一种以龚千炎(1994)为代表,认为“来着”的前身是一个单字“来”,也是动词演变过来的。另一种是陈前瑞(2006)、祖生利和高云晖(2022)、郭军连(2022)等人主张的是受到同清代满语语言接触的结果。不过张谊生(2018)34认为“来”是“来着”“以来”发生语音弱化的结果,就和上述研究的因果顺序相反了。关于“来”在历史上的演变有很多研究成果,目前较为强势的结论是“来”作为“事态助词”产生于唐朝初期,由“从远及近”义引申为一种对过去的“回溯”,在口语中作为助词表示“曾经”,明代以后逐渐消亡。(曹广顺 1995)而“来着”产生的时间大致在清代,发生也比较突然,因此我们认为,“来”的事态助词语义与“来着”的形成有关,但是直接产生很可能是与满语接触的结果。

关于“来着”是否要分为两个同形异义词,张谊生(2018)认为与时制助词“来着1”同形的“来着2”是一个表示委婉语气的语气词,张文(2018)115举例如:“今儿个是什么日子来着?”认为这个句子中没有也不能补上表示过去的时间词语。本文认为这样的区分有其道理,“是什么日子”这个事件本身不是过去的,而是现在的,甚至可能是将来的(如“明儿是什么日子?”),只不过都是询问“认识状态理应可及”的信息,也就是说这个日子是什么日子是过去就已经定好的,是间接反映了说话时间之前的“命名”事件。而这两种用法的联结之处就在于“来着”表示对于应知时间的“回顾性”。

表示语气的“来着2”常在特指问句中表示不确定或者询问,在互动语言学中这种会话行为被称为“找词”,如例(11)提问姓名、例(12)提问地点(校名):

(11) 01 美琪: 我听(.)那天我听他们说,就是她跟那谁,那个咱们:

02 晓兰: 那个小伙儿叫什么来着,就(.)他们:在(XXX)

03 美琪: 张

04 晓兰: 对,就是张志华

(12) 01 雯雯: 赵晓明考哪儿来着,

02 娟娟: (XXX)

03 雯雯: 那个,TSK,良乡,什么学校?哦哦,北工商.

用“来着2”找词,最后多半能找到;可能是听话人提醒,也可能是说话人自己想到,还有可能是两人同时说出,这种情形下很有可能产出符合或不符合说话人原意的合作共建。因为说话人在组织这段话语的时候也认为这个信息是可及的,只是在要说出的时候突然忘记了,但经简单回顾就可以找回。这恰恰是“来着2”语用推理出“提示近过去”义在元语言层面的证据。

“来着1”表示动作或事件发生在过去,但核心是说话人主观上对于过去的“回顾”。例(13)表明,在一段故事讲述中,用“来着1”回顾过去的事件,可以弱化事件本身,表明话语用于引出时间背景信息,投射重点记叙的故事事件紧接其后,具有类似英语“过去进行时”的功能。

(13) 小杰:她最近上课来着,然后她发个朋友-上课,然后幻灯片嘛,然后单位要收录,然后她没带优盘,然后把优盘,我帮着发一下.

用“来着1”表示回顾过去常常与“还”共现,在12例中有3例,强调自己之所以提到某件事是因为谈及事件在说话人的心里刚“过去”时间不久,尚且存在某种情形,例如:

(14) 张萍:我还给人家推荐来着.

例(14)中“来着1”的时态功能和语气是分不开的,回顾“当时的情形”意在表明自己是在进行“解释原因”这一行为。例(15)的“回顾”则是为了寻求一致。

(15) 01 陈婷: 哦我舅妈昨天又那什么,

02 又跟我聯系了我发现他们就这个岁数的人

03 王强: 相亲吗?

04 陈婷: 对

((省略4行))

09 王强: 也给我相亲来着我爸妈.

例(15)中,陈婷讲述自己的经历,并没有对王强提问,但是王强想要拉进与陈婷的距离,在第5行产出的“(我爸妈)也给我相亲来着”并不是被要求回顾,而是想表现自己和陈婷有共同的经历,由此结成互动同盟。这样的句子可以省略后半句,凭借语气词暗含“另一方就不应该再质疑我们的同盟关系”或“责备我没有站在同一阵营”之意的功能独立成句。

另外,在“VP+来着1”句式中,言说类VP与“来着1”的组合又和其他结构略有区别,往往具有一定的凝固性,其特殊功能集中在“元语言表达”,即“话在嘴边”,具有“提示对方接续话轮或者跟随自己的话语回忆经验”的互动功能,表明说话人相信听话人可以对所说内容有一个认识,并鼓励说话人产出自己的认识或者至少是激活这一认识。

当然,“来着”是一个口语性很强的词语,从北京语言大学BCC现代汉语语料库中直接检索的结果来看,在6亿代表口语语体的对话语料中有“来着”28985例,而20亿代表书面语语体的报刊语料中仅有146例,前者是后者的660多倍。因此“来着”的这种“回顾”大多是自然的、不需要付出额外努力的、不需要执行特定动作流程的。

五、 结语

本文以趋向动词“下去”“起来”及助词“来着”为研究对象,在对语料进行手动筛查的基础上结合互动场景和互动任务对其进行了考察。通过对于这些汉语公认的时体标记“了”“着”“过”之外的其他表示时制、体态的语法化进程中不同阶段的词汇在口语互动中的特点和功能的考察,揭示了语法化进程的普遍特点;同时指出不同语言形式的语法化是一个连续统,尤其在口语中,不同的语境会激活语言形式潜在的向实或向虚的功能。准体标记和时提示词的区别表现在很多方面,它们调用的汉语语言资源也有分布上的差异。但是时间的表达和体的表达是分不开的,因此在汉语表示时间范畴的总任务中,它们的贡献彼此交叉和影响。

“起来”和“下去”这一类表示动作状态、反映动作在时间维度上的延续性的趋向动词,由于语法化完成程度不彻底,还保留了一定的实际的词汇意义,学者称之为准体标记,认为它们对于时体表达的作用是相对稳定和重要的,但是这与它们自身的词汇意义相关。语法化在程度上有所保留,所以不应当给予其“体标记”的明确地位。它们对于句子时间线索的贡献都在于通过细化动作事件的内部结构,将动作在时间轴上的占位推进一段距离。趋向动词承担时体标记的优势在于,它们直接依附于动词,直接和动词情状挂钩。对于这些类体标记而言,与其说是它们的“趋向”性使得动词的时间发展有了实体的依凭,不如说是“补语”和动词的阶段呈现或结果呈现关系帮助动词在整个话语语段的时间轴上延伸影响。

“来着”分为语气词和时态助词两种用法,两个“来着”之间具有可以相通的地方,就是在于两个“来着”都是在进行“回顾”这个动作。根据我们对于真实互动场景中语料进行的考察,指出回顾功能需要已然的事实作为基础,而叙实的目的往往也是为了回顾并进一步表达确认和趋同,这就将语法和互动在语用层面结合起来了。类似的还有像“你们几点收的摊”“是我放的盐”“我1955年生的”这样的句子中表示时制的助词“的”,主要是用以确认已经发生的事实,重在凸显焦点信息,但同时也是含有确证义的语气词。

另外,关于研究方法,我们主要采用了互动的语料,一个原因是这些类时体标记具有不同程度的口语特征,另一个原因是会话语料的方法论非常重视语料的现场还原度,因此会有很多关于会话规程以及会话过程上的观察作为佐证。比如发现口语交叠的例子可以作为一个巧妙的观察窗口,因为这样的话语非常自然地创造了完全相同的语境,这时不同的回应就只与说话人的参与情况相关,也体现了在完全相同的语境下可以有不同的回应视角,这些视角体现在用不同的体标记和其他相关的语言形式上;又比如互动语料的考察发现在语音上,使用类时体标记的话语往往具有需要重读强调的谓语,而类时体标记一般会轻读和弱读,如《现汉》第7版依靠重音模式来区分“起来”和“下去”的词性;“来着”在陈述句和疑问句中都轻读,陈述句重读谓语,疑问句重读焦点;而韵律上的观察对于这些成分的语法演化路径的预测会有很大帮助。

转写符号

.低音线下延 (.)小于 0.2 秒的短停顿

,低音线弱上敛 (数字)超过 0.2 秒的停顿,数字表示停顿秒数

:音节拖长 (XXX)无法识别的具体话语,“X”数量对应可能

=急接(表示不同说话人的话语的音节数

没有停顿间隔) @……@话语伴随笑声,首尾两个“@”中间是笑着

TSK 啧音说的内容

[ ]话语交叠的部分

附 注

[1] 戴耀晶(1997)67-79指出,动词重叠也看作是一种体态,属于完整体,表示动态事件的短时性和非持续特征。本文认为,“短时体”更重在描写动作的“相貌”(吕叔湘 1942/2002)232,动词重叠形式排斥持续体和起始体,也不能作用在静态动词、结果动词上,属于和“体”范畴平行的另一范畴,而不属于时间问题(高名凯 1948/1986;陆宗达,俞敏 1954/2016等)。动词重叠式“VV”在表示时间的时候要依赖VV的几种扩展形式,比如“V+一+V”“V+一+量”表示未然,“V+了+V”

“V+了+一+量”表示已然。其中影响时态的是真正的时体标记“了”,而动词重叠本身与时体无关。事实上,动词重叠在时体方面的“无为性”继承了汉语的特点,即构词层面不存在形式上的语法操作,事件不是“动词”反映的,而是“句子”反映的。

[2] 这里的“困难”当然只是指研究起来困难。汉语母语使用者完全不觉得汉语表达过去现在将来的事件及事件过程有任何的不便。

[3] 吕叔湘(1942/2002)211指出,这种命名方法兼顾了“动向和动势”,已经充分认识到了趋向动词具有引申的潜能。但是这个术语并没有沿用下来,常与“态”混用,例如房玉清(1980)曾说“动态”是“现代汉语的一种语法范畴”,包括“了”“着”“起来”“下去”等动态助词。

[4] “了”“着”“过”其实也保留了一定的词汇意义,主要是表现在弱化的动词义上。详见戴耀晶(1997)169书中第112条注释。

[5] 房玉清(1980)指出这些动词在用作动态动词的时候会发生语音变化,往往表现为声调变为轻声、元音弱化等,并在语流中失去独立性。

[6] 文中出现的说话人及话语内容涉及个人信息的部分已做去敏化处理,其中说话人的标签采用双字构成的假名,部分带有职业信息。

[7] 这里需要明确一个问题,即“体”是否能兼表时间,取决于“体”的观察点是否为定点,当观察点能够在时间轴上锁定三时的位置,“体”通常能够直接反映时间信息。“时间的意义是指示性的……与之相反,体的意义不是指示性的。”(冯力等 2009)体“根本不涉及事件发生时间方面的信息(除非是通过暗示的方式),而是要么表示看待事件的特定方式,要么传达关于事件在时间过程中展开方式的信息”(李志岭 2010,转引自Cruse 2000)。

参考文献

1. 曹广顺.近代汉语助词.北京:商务印书馆,1995.

2. 陈前瑞.“来着”补论,汉语学习,2006(1).

3. 陈秀兰.准时态助词“起来”源流研究. //浙江大学汉语史研究中心编.汉语史学报(第四辑).上海:上海教育出版社,2004.

4. 陈忠.汉语时间结构研究.北京:世界图书出版公司北京公司,2009:87.

5. 戴耀晶.现代汉语时体系统研究.杭州:浙江教育出版社,1997.

6. 方梅.从“V着”看汉语不完全体的功能特征. //中国语文杂志社编.语法研究和探索(九).北京:商务印书馆,2000.

7. 方梅.北京话语气词变异形式的互动功能——以“呀”“哪”“啦”为例.语言教学与研究,2016(2).

8. 方梅,李先银,谢心阳.互动语言学与互动视角的汉语研究.语言教学与研究,2018(3).

9. 房玉清.从外国学生的病句看现代汉语的动态范畴.语言教学与研究,1980(3).

10. 房玉清.“起来”的分布和语义特征.世界汉语教学,1992(1).

11. 冯力,杨永龙,赵长才.汉语时体的历时研究.北京:语文出版社,2009:1.

12. 高名凯.汉语语法论.上海/北京:商务印书馆,1948/1986.

13. 龚千炎.现代汉语的时间系统.世界汉语教学,1994(1).

14. 龚千炎.汉语的时相时制时态.北京:商务印书馆,1995.

15. 郭军连.旗人汉语“来着”的形成及其对北方汉语的影响.语言科学,2022(3).

16. 郭锐.汉语动词的过程结构,中国语文,1993(6).

17. 郭锐.过程和非过程——汉语谓词性成分的两种外在时间类型,中国语文,1997(3).

18. 郭锐.表述功能的转化和“的”字的作用.当代语言学,2000(1).

19. 郭锐.汉语谓词性成分的时间参照及其句法后果.世界汉语教学,2015(4).

20. 黄敏.论语篇中现代汉语“时”的表达及功能.南昌:江西人民出版社,2006 .

21. 黎锦熙.新著国文语法.长沙:湖南教育出版社,1924/2007 .

22. 李临定.现代汉语动词.北京:中国社会科学出版社,1990.

23. 李明晶.现代汉语体貌系统的二元分析:动貌和视点体.北京:北京大学出版社,2013.

24. 李泉.现代汉语“形+动态助词”考察.语言教学与研究,1997(1).

25. 李志岭.汉英语时间标记系统语法化对比研究.北京:北京大学出版社,2010:4.

26. 刘芳.趋向动词演变举要.成都:西南交通大学出版社,2015.

27. 刘月华.趋向补语通释.北京:北京语言文化大学出版社,1998.

28. 刘月华,潘文娱,故韡.实用现代汉语语法(增订本).北京:商务印书馆,2001.

29. 陆宗达,俞敏.现代汉语语法(上册).北京:群众书店,1954/2016.

30. 吕叔湘.中国文法要略.北京:商务印书馆,1942/2002.

31. 吕叔湘主编.现代汉语八百词(增订本).北京:商务印书馆,1980/1999.

32. 吕为光.责怪义话语标记“我说什么来着”.汉语学报,2011(3).

33. 馬玉汴.趋向动词的认知分析.汉语学习,2005(6).

34. 饶宏泉.“来着”的认识定位于情态功能.语言教学与研究,2019(4).

35. 饶宏泉.汉语篇章中的时间推进系统.上海:学林出版社,2021.

36. 沈家煊.如何解决状语问题. //中国语文杂志社编.语法研究和探索(十七).北京:商务印书馆,2014.

37. 史有为.也说“来着”.汉语学习,1994(1).

38. 宋文辉.也论“来着”的表达功能——与熊仲儒同志商榷.语言科学,2004(4).

39. 宋玉柱.关于时间助词“的”和“来着”.中国语文,1981(4).

40. 太田辰夫.中国语历史文法.蒋绍愚,徐华昌译.北京:北京大学出版社,1958/1987:200.

41. 王力.中国现代语法.北京:中华书局,1944/1985:151-160.

42. 谢成名.论“来着”的三种用法——从行、知、言三域与主观性理论看.语言教学与研究,2014(1).

43. 邢福义.形容词动态化的趋向态模式.湖北大學学报,1994(5).

44. 熊仲儒.“来着”的词汇特征.语言科学,2003(2).

45. 张存玉,何伟.功能视角下的现代汉语时间系统研究.北京:对外经贸大学出版社,2018.

46. 张谊生.论与汉语副词相关化的虚化机制.中国语文,2000(1).

47. 张谊生.助词的功用、演化及其构式.北京:商务印书馆,2018.

48. 赵元任.北京、苏州、常州语助词的研究.方言,1926(2).

49. 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.现代汉语词典(第7版),北京:商务印书馆,2016.

50. 朱德熙.语法讲义.北京:商务印书馆,1982.

51. 祖生利,高云晖.也谈句末时体助词“来着”的来源. //中国社会科学院语言研究所《历史语言学研究》编辑部编.历史语言学研究(总第十七辑),北京:商务印书馆,2022.

52. Chao Yuen-Ren. A Grammar of Spoken Chinese. Berkeley:University of California Press,1968.

53. Quirk R,Greenbaum S,Leech G,et al. A Grammar of Contemporary English. London:Longman,1972.

54. Cruse D A. Meaning in Language. Oxford:Oxford University Press,2000.

(中国社会科学院语言研究所语料库暨计算语言学研究中心 北京 100732)

(责任编辑 郎晶晶)

* 本文受中国社会科学院语言学重点实验室(项目编号2024SYZA001)的资助,谨表谢忱。