现代汉语叹词的互动功能初探

张瑞祥?方梅

导 言

要说清楚虚词的意义和用法,离不开语法分析和语用解释。语法分析和语用解释面对的语言事实纷繁多样,其中书面语与自然口语的差异就是不可回避的问题。作为经典的语文辞书,《现代汉语词典》设有专门符号(〈书〉〈口〉)标识特定词汇或词汇某一用法的语体特征。关注语体差异,这也是现代辞书有别于传统辞书的一个重要特征。功能语言学的研究揭示:文本的书面语特征体现于篇章宏观架构、词汇和句式的选择等方面,而口语的语言特征则不仅体现于词汇、句式、语序的选择,还体现在那些以言行事的表达。这些表达形式甚至可以是单独一个词,用以承载特定的交际行为,传递交际中言者的互动意图。像名词(比如“火车”)作为“独词句”产出,其语用解读高度依赖言谈语境,其语用解读不是语文辞书的任务。相对而言,虚词的互动行为解读则是规约化的。这在现有辞书对虚词的释义中虽有所体现,但尚有进一步系统化的空间。互动语言学研究的一个重要目标就是说明言者在这样说的时候他在做什么,希望基于互动语言学视角的观察可以深化虚词的用法分析并助力于语文辞书对虚词的用法解释。

摘 要 从互动交际视角观察,叹词对言谈互动语境的依赖程度存在差异。文章基于《现代汉语词典》第7版叹词的释义归纳,对比考察自然口语语料中叹词的用法分布,将叹词的功能归纳为四个方面,即:认识状态表达、言者态度表达、情感表达和独立实施互动行为。《现代汉语词典》第7版对叹词的单句例释体现了叹词用法的互动性,基于上述表达功能分析,辞书在叹词的释义模式上仍可再做优化。

关键词 叹词 认识状态表达 态度表达 情感表达 互动行为实施

一、 引 言

汉语叹词虽然形式简短,但是用法比较复杂。考察《现代汉语词典》第7版(以下简称《现汉》)所收录叹词的释义(见表1),我们发现:

1. 同一个词形说成不同声调时,用法不同。比如“啊”分别标注为阴平、阳平、上声,用法为“表示惊异或赞叹”“表示追问”和“表示惊疑”。

2. 即使说成相同的声调,音长不同,用法也会存在差异。比如“啊”说成去声时,音较短“表示应诺”,音较长“表示明白过来”和“表示赞叹或惊异”。

不仅仅是“啊”,其他叹词也有类似的情况:[ai]、[e?]、[xa?]、[x?]、[xe?]、[io]、[o?]、[m?]、[? ?a]、[? ?o],由音长和语调配合构成不同音律特征,包括(短/长)平调、高(短/长)平调、(短/长)升调、(短/长)降调、曲折调、平调和无调。(刘一之 2022)这与一般所述同形词的表现是全然不同的。

3. 不同叹词可以解释为同一用法。如《现汉》中“表示惊讶”的叹词就有“哎”“哎呀”“哎哟”“嗬”“呵”“嚯”“嚄”“”八个。

纵观叹词的释义,有两方面值得注意:

第一,叹词用法涉及不同表达层面,比如“了解、醒悟、明白”等释义侧重言者的认识表达,而“得意、满意、不耐烦”等释义侧重言者的情感表达,而有的释义(比如“惊讶”)兼有认识和情感的解读。

第二,叹词用法的解读在很大程度上依赖于语境。《现汉》叹词的释义例句,通常以叹词作为句首成分,然后添加后续句明示叹词的表达内容,如“嗳,早知如此,我就不去了”。

正如赵元任先生(1979)所述,“叹词没有固定的字调,但是有一定的语调”,这已基本成为学界的共识。《现汉》采用字调标注叹词的做法,可以方便教学等应用场景。《现汉》以及多数语文辞书也都是通过字形确立词汇的同一性。但是,由于叹词的语音形式本质是语调,叹词使用中的语音表现也与字调所体现出的稳定性截然不同。[3]叹词的语调表现多样,四声标调不能完全反映。(徐世荣 1983;谢仁友 2008;邓文靖,石锋 2019)

因此,本文主要讨论两方面的问题:1) 汉语叹词的用法至少包含几个层面?不同层面之间具有怎样的关联?2) 叹词不同层面用法在自然口语对话中呈现怎样的分布?[4]

二、 從释义看互动功能

从互动角度看,叹词对言谈互动语境的依赖程度存在差异:一类较少依赖言谈对象,侧重言者自我表达,另一类高度依赖言谈对象,侧重交际互动。

所谓较少依赖言谈对象是指叹词用于对情境的回应反映(而非话语的回应),通过叹词表达个人具体的认识和感受,发出感叹。《现汉》中叹词释义的例句,以这种指向言者自身的非互动表达与自我感叹为主,如看到美丽的风景,使用“啊”赞叹 。[5]所谓高度依赖言谈对象是指言者用叹词作为始发语,希望对方给予回应;或者叹词用作回应语,基于对方话语或行为做出关联性回应。也就是说,对语境的依赖程度也体现在叹词在对话序列(sequece)[6]中的分布差异。

根据对回应的依赖程度,叹词的表达功能层级涉及认识状态[7]表达、态度表达、情感表达、互动行为实施。从序列位置来看,叹词用于认识状态表达、情感表达、实施互动行为时,既可以用于始发语也可以用于回应语;叹词用于言者态度表达,主要用于回应语。下面逐一说明。

(一) 认识状态表达

随着言谈进程的展开和讨论话题的差异,参与者的认识状态不断发生变化。标示认识状态表达的叹词包括“噢”、“哦”、“”、[8]“啊”。

《现汉》中与认识状态表达相关的释义,有“醒悟”“了解”“明白过来”“领会”。虽然这些释义均与“认识状态的改变”(change of state,Heritage 1984)有关,但具体表现不同。

“表示了解”“表示领会”与言者全新认识的获得有关。这一用法的叹词常用于对告知行为的回应。当言者对对方讲述的信息没有相应的知识储备时,该信息在听话人看来就是全新的信息(newsworthy),此时言者从对该信息完全不知晓到知晓,认识状态发生变化。

(1) 01 Y: 你-你们什么-在::开什么展销会啊.

02 X: f-还是卖房啊.

03→Y: 噢_就是你们那公司卖房是吧.

04 X: 对对对.

例(1)X对疑问焦点“什么”做出回应后,Y使用“噢”表示接收并了解了这一信息,继而进一步向对方寻求确认。这一序列中Y和X的知识不对称,发起的疑问属于受话人领域内的事件(B-events),[9]因此Y处于认识梯度(epistemic gradient)相对较低的位置,对方给予回应后,A认识状态发生改变。

“表示醒悟”“明白过来”,涉及认识激活和认识更新两种情况。[10]前者指说话人对言谈内容本身具有一定认识,待可及信息激活后,个人认识状态改变。后者指言者的固有认识或先前判断与事实存在偏差,通过对方解释,言者明白过来。

(2) 01 Q: 那个跟-跟其他女同事 12 F: 嗯是啊[听他这么说.

02 跟你那个经理怎么样. 13 Q: [嗯

03 (1.4) 14 F: 助他理了.

04 F: 哪个经理. 15 (.)

05 Q: 你[不有个什么]市场= 16 Q: 呣_

06→F: [>噢<那个啊]. 17 (1.3)

07 Q:=经理吗你不是助理吗? 18 F: 一个::一个属猴的

08 F: 啊; 19 小女孩儿.

09 (.) 20 (0.7)

10 F: 噢噢; 21→Q: >噢<是个女孩儿啊.

11 Q: 你不给她当助理嘛heh 22 F: 啊:;

例(2)第06行“噢”和第21行“噢”都标示言者认识状态改变,但是第06行“噢”标示F在Q的信息提示下认识激活,F认识领域内的指称对象识别成功。第21行的“噢”则是标示Q认识更新,即F的回答(第18行)与Q先前的判断(经理的年龄)存在偏差,Q的认识理解发生更新。

(二) 态度表达[11]

从对话整体过程来看,态度表达可以针对言谈对象本身实施的行为,也可以针对讨论中涉及的事实和观点。从词典释义看,与态度表达有关的释义主要是“同意”“不认可”“不同意”。但是实际对话中,态度并非截然二分,而且同意的程度也存在差异。例如:

(3) 01 B: 还有一个呢小孩子呢教 16 B: 自己去看(.)你要给他压力.

02 育呢要抓紧[一点也不能 17 我觉得.

03 S: [噢我抓(x) 18→S: ?`哎::【669ms】

04 B: =嬌养他.我就-呃对[而 19 B: 你得你[得盯着他]

05 S: [你懂吧. 20 S: [爸爸就这个]意思.

06 B: 而且我[从 21 B: 你得[给他压力]

07 S: [小孩不要[娇养 22 S: [爸爸讲]的这个-

08 B: [而且我 23 B: 不能[讲什么你]高兴=

09 从这个::二姐这个 24→S: [哎::;]【571ms】

10→S: 哎; 【259ms】 25 B: =怎么样就怎么样

11 B: 身上我看到这小[孩] 26 你得给我完=

12→S: [哎;] 27→S: =?`哎::对了.【566ms】

13 B: 还是要就是[学]习上= 28 B: 这[个]

14→S: [哎;]【234ms】 29→S: [哎]::; 【476ms】

15 B: =那么::就是.h>啊<讓他(.) 30 B: 这里人我发现很奇怪.

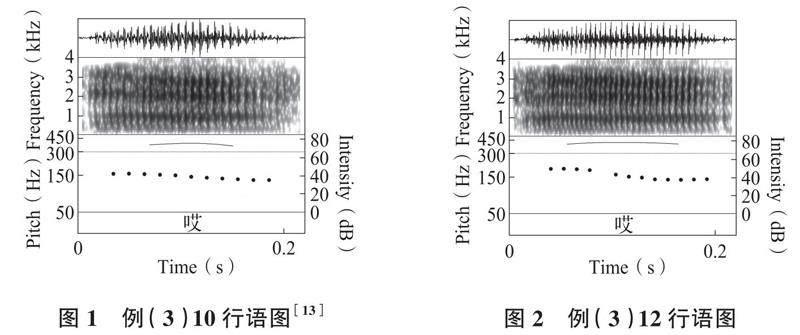

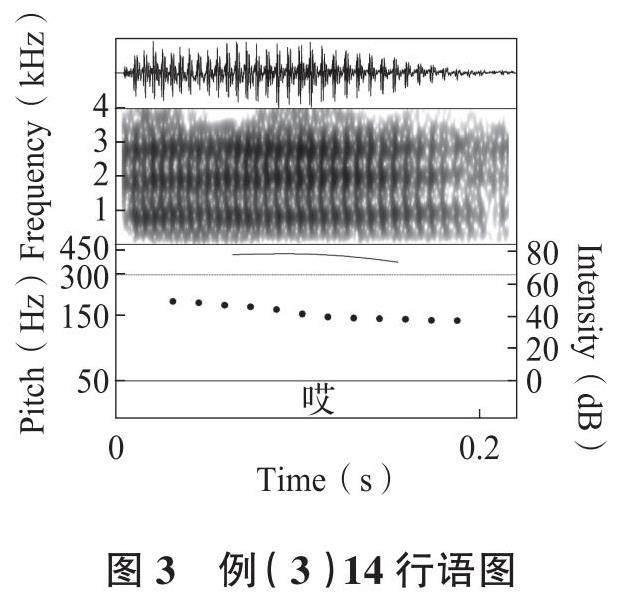

例(3)B是主要说话人,S以附和回应为主。S多次使用“哎”进行回应,但是表达功能不同。其中第10、12、14行的“哎”相同,用作支持对方继续讲述,保持叙述的一致性,三者韵律表现基本一致:时长较短(0.25s左右)且语调曲拱都呈低降调。详见图1—图3:这有别于第18、24、27、29行的“哎”。[12]

第18行和第27行的“哎”用于表达对对方观点的赞同,“哎”语音上有明显延长,语调平缓上升然后下降,从声波图以及频谱图颜色的深浅也可以看出,表达赞同的“哎”高频的能量较强(参见图4、图5)。另外,第27行的“哎”与后续话语“对了”共现,也强化了S对B观点的认同以及立场趋同。这些特征与支持对方继续讲述的“哎”的表现都有明显差异。

即使语调没有上扬趋势,音长有所延长且音强较强,“哎”也可以表示言者赞同(参见图6、图7),对比图1至图3有明显差异。

“哎呦”用于双方意见不一致的序列中,可以标示言者认识权威。(Wu 2018)我们注意到,“哎呀”还可以用于回应对方自贬(self-deprecation)行为,标示言者不认同的态度。自贬与一般评价不同,不同意或不赞成是优先的回应。(Pomerantz 1984)例如:

(4) 01 G: 慢慢儿吧(.)只好.hh 09 G: 其实你看现在这不都是

02 唉;你要能先-先有一件事 10 这样么谁一[事成什么]

03 办好了也能好点儿[嚎]. 11 L: [( )是:人家什]么

04 L: [对啊] 12 问题都解决了我好像什么

05 我是一事无成 13 问题都没[解决].

06 这叫这个挫败感哪(h). 14 G: [谁什]么问题都

07→G: [哎呀] 15 解决了都差不多(.)真的.

08 L: [heh ]heh

例(4)L向G讲述最近工作和生活上的困扰。G使用“哎呀”标示言者不认同L一事无成,并通过转移评价对象,扩大不如意对象的范围(09—10行,14—15行),与对方实现共情。

“哎呀”还可用于对赞扬行为的回应,(张瑞祥 2023)不同序列位置的“哎呀”关联的行为类型不同,也决定了其不同的功能解读。

(三) 情感表达

所谓情感表达,既可以是说话人自我抒发情感,[14]也可以是就对方讲述的经历回应、传递个人的感受,与对方的情感表达产生某种共鸣。从对话序列位置来看,前者用于始发话轮,后者用于回应话轮。

《现汉》中与情感表达有关的释义,涉及积极情感和消极情感,一部分是纯粹的情感表达,另一部分是多个层面融合的结果,如“惊讶”和“惊异”相关的表达往往涉及多个层面(详见下文第三节的探讨)。消极情感一般是纯粹的情感表达,虽然与消极情感有关的释义较多(参看表1),但相关释义的叹词数量有限(“唉”“咳”“嗐”“呸”“哼”“哎呀”)。

《现汉》中“哎呀”有一种用法是“表示为难”,如:“哎呀,这事不好办哪!”但是,自然口语对话中我们发现还有下例这样的情况。

(5) 01 N: 还有一件事儿我跟你讲[这]事儿我也不好意思说=

02 R: [嗯];

03 N: =但是人家跟我说了让我托了我说我也就跟你说[.h小冰讲了让(h)你在=

04 R: [行.

05 N: =.h小冰说的.h说让你在那边儿给她介绍个男朋友heh heh

06→R: h.哎呀这不好办嘛我到处推荐我把你们照片到处的卖heh heh

例(5)R面对N敏感问题的请求,以“哎呀”开启话轮(第06行),舒缓对方的顾虑,冲淡对方担忧的困难,互动性较强,是针对对方顾虑的明确表达。“哎呀”的解读似乎是“表示容易”,而非“表示为难”。这两种看似完全相反的解读,实际体现了“哎呀”的互动属性差异。《现汉》“哎呀”“表示为难”的举例,侧重指向言者自身,说话人自我感叹事件的难度,强调个人顾虑,互动属性较弱。例(5)“哎呀”互动属性较强。[15]

而且例(5)即使删除“哎呀”,后续句依然有轻松容易的解读,说明 “哎呀”的功能解读为“轻松容易”并不合适。也就是说,“哎呀”并非与事情的难易有关,而是与说话态度有关。这里的关键是“哎呀”标示对方顾虑不适宜,无需担忧。而且,“哎呀”的这种用法还有一个典型的特征,“哎”前有较强的送气音,因此听起来更像“嗨呀”,利用这一韵律表现差异,也可将这种用法与《现汉》中的举例区别开来。

(四) 互动行为实施

言谈交际中,说话人不仅可以通过语言传递信息,也可以通过语言实施某种交际行为。[16]叹词不是一个附着型虚词,它可以独立运用,在对话中用以实施互动行为。《现汉》对叹词的释义也体现了叹词的这一特点。独立实施行为的叹词主要包括:

①应答类:应诺、答应(如:啊、嗯、哎、欸)[17]

②询问类:疑问、追问(如:啊、嗯、呣、嗄)

③呼唤类:招呼、提醒(如:哎、欸、嘿、喂)

④否决类:斥责、埋怨、禁止(如:呸、嘘)

从释义看,叹词可以独立实施的交际行为类型并不多,而且承担这些行为的语言形式也相对集中。[18]从序列位置看,这些行为中除了应答类叹词仅能用作回应语位置,其他各类行为,既可以用于始发语,也可以用于回应语。部分行为甚至可以构成镜像关系,如“招呼”和“抱怨”,始发行为和回应行为可以是同一行为类型。叹词与行为的实施密切关联,这也是汉语叹词研究中,认为其表义作用不仅仅是感叹的主要原因。(刘丹青 2011)

《现汉》释义区分“疑问”和“追问”,升调“啊”为“追问”,升调“嗯”为“疑问”。但是升调“嗯”和“啊”的举例相同,后续语均是“你说什么”。

(6) 啊?你明天到底去不去呀?(《现汉》)

(7) 啊?你说什么?(《现汉》)

上面两例展示了叹词“啊”用作追问时的两种不同功能。例(6)通常出现在对方没有给出回应时,说话人以此形式重复疑问,要求对方给出明确回应。例(7)则一般出现在没有听清对方的话语内容时,用于他发修复(other-initiated repair)。自然口语对话中,这两种功能所处的具体序列位置不同。

虽然仅使用“呣、嗯、啊、哎”等叹词可以对寻求确认的疑问形式回应,(谢心阳 2021)但如果疑问形式用于寻求认同,只使用单词型回应就不够充分,对方需要进一步追问并要求明确回应。例如:

(8) 01 M: 你就听我的好不[好啊]. 09 M: 对不对啊.

02 S: [嗯好]好 10 S: °呣°.

03 好那[就(这样) 11 (1.4)

04 M: [你就咚出来一个念 12→M: 啊,

05 M: 现在就回来现在回来你可 13 S: 那行.

06 可是成了两手空空回去了. 14 (1.1)

07 (1.3) 15→M: 啊,

08 S: 行. 16 S: 行啊>我知道<.

例(8)中,单词型回应形式(第08、10行)以及叠连使用“好”(第02行),均能证明儿子S对母亲M的建议只是勉强接受和敷衍回应。为了恳求S接受建议,M频繁追问(第12和15行“啊”)。

综上所述,我们将《现汉》叹词释义归纳为认识状态表达、态度表达、情感表达与独立实施互动行为。《现汉》中的有些释义体现了特定叹词的不同功能类型。例如“埋怨”,既是一种交际行为(要求有言谈对象的反馈),也可解读为情感表达(不依赖特定的互动对象)。不过,这属于内涵解读多重性,并不涉及层面之间的关联。我们所说的层面之间的关联,指一个词形的不同释义涉及多个层面,以及某个释义所体现的多层面关联。《现汉》中具有多个释义的叹词有“啊、哎、哎呀、哎、嗳、唉、噢、、嗯、嘿、欸”。有些释义,从表面上看属于某个层面,其实只不过是该层面作为最终结果呈现出来,更加外显,背后有可能还有其他层面发挥作用。

三、 从分层看关联

对叹词的释义中,“惊讶、惊异、出乎意料”显然属于情感或情绪。这种情绪的产生与言者的预期[19]密切相关。“出乎意料”侧重“没有预期到”(乐耀 2020);“惊讶”和“惊异”既有可能是“没有预期到”,也可能是与先前预期相反。也就是说,这些叹词的使用还表达了与言者的认识不一致。

意外范畴的研究经常涉及惊讶和惊异的探讨。(Aikhenvald 2012;陈振宇,杜克华 2015;强星娜 2017;胡承佼 2018;乐耀 2020)表达意外总是不可避免与说话人的认识密切相关,因此,惊讶和惊异并非绝对意义的情感表达,而是体现了言者认识状态表达和情感表达的融合。听话人接收信息,认识发生变化后,产生诧异的情感情绪。认识和情感属于一个连续统,并非决然对立,在某些对话语境中会存在交融的情况。(Reber 2012)认识状态的改变,外显表现为情感态度的表达。情感立场更加关注外在的展现。(Couper-Kuhlen & Selting 2018)

“惊疑”则涉及三个层面:1) 预期与事实的差异使得言者认识状态发生变化;2) 产生惊异的情绪;3) 进而引发疑问的行为。惊异是言者认识改变的浮现意义,通过疑问的行为展现出来,三个层面融为一体。[20]

(9) 01 G: 那你得等多久? 11 G: 不是说一两个月你能-

02 L: 绿卡啊? 12 能就-就能弄完哪?

03 G: 嗯. 13 (1.2)

04 L: 哎呦我覺得要是- 14 L: 绿卡啊,

05 G: 一两个月. 15 G: 嗯.

06 L: 就办(.)百分之百要能办 16 L: 绿卡怎么会那么快?

07 下来我觉得得两年. 17 G: (xx)噢对你不是那种哈.

08→G: 啊::? 18 不是什么他们那种叫什

09 (0.8) 19 么什么保护卡.

10 L: 因为.h

例(9)L办绿卡花费的时间(第07行)超出了G的预期(第5行),G感到诧异,使用升调的“啊”伴随语音上的延长。这种惊异所伴随的韵律特征,L将它识解为一种疑问行为,第10行L产出“因为”,试图进一步阐释,也可以证明。

《现汉》与积极情感有关的叹词释义只有“赞叹”。虽然很多情况下赞叹属于纯粹的情感表达,但赞叹有时也与言者认识状态有关,可以看作惊异的外在表现,用于对事实与自己预想不一致时的回应。例如:

(10) 01 L: 我跑到他們家去她找了几个朋友来帮我-帮我准备你知道吗.=

02 G: =啊啊哎;还是挺好挺帮忙的[哈].

03→L: [呀];特:帮忙很少见这么帮忙[的其实]=

04 G: [嗯嗯]

05 L: =当时不是太::熟悉呀.

例(10)L使用降调的“呀”明示自己赞叹的情感,然后做出具体的解释,后续话语中,不仅升级评价(“特”替换“挺”),标示个人认识权威,而且“很少见”“其实”的使用也体现了事件的发展与L既有的预期不同。这里的“呀”所表现出的赞叹,是由言者认识状态改变所引发的惊异情绪,并进一步显化为情感表达。

情感表达与态度表达之间也有一定关联。说话人可以在表达观点认同与否的基础上,附加某种情感,或者借某种情感体现自己的态度。这样就形成了某些叹词兼有两个层面的用法。比如例(4)“哎呀”的使用既是不认同对方的观点,同时也是对对方自贬行为的共情回应。

另外,表示“不满意”也是态度表达和情感表达两个层面叠加的体现,即言者不认同对方行为的同时情感上也有所宣泄。通过引发共情回应或者展示共情回应,实现言谈参与者之间的立场认同,也体现了言谈参与者之间的交互主观性。

四、 结 语

尽管叹词用法纷繁复杂,但是从互动功能看仍旧可以归纳出上述几个不同的功能层面。本文基于叹词在口语交际中的用法,将叹词的功能归纳为四点,即:认识状态表达、言者态度表达、情感表达和独立实施互动行为。事实上,无论是分类还是归类,都是将某类词的用法(或释义)看成是语义理解的成品和结果,是根据某一标准或某些标准划分的静态范畴,而分层则是一个语义理解和构建的在线生成的动态过程。(方梅,乐耀 2017)从言谈交际视角来看,言者根据表达需要选用不同的叹词,从互动行为视角刻画叹词的功能,有利于揭示叹词揭示不同用法之间的关联与差异。[21]

叹词有别于其他虚词,可以独立实施交际行为。目前词典中叹词用“表示……”的释义模式,与其他类别的虚词释义模式形同。比如,《现汉》中对“啊”的释义,阴平、阳平、上声用法分别解释为“表示惊异或赞叹”“表示追问”和“表示惊疑”,如果从叹词承载的互动功能出发,完全可以将叹词释义与其他虚词区别开来,将“表示” 换作“表达”或者“用于”。具体来说,认识状态表达、言者态度表达、情感表达三类叹词,释义为“表达……”,独立实施互动行为的,释义作“用于……”。

转写符号

→ 标注行 heh 笑声

_ /,/ ; / ?` 低平调/微升调/低降调/升降调 x(h)x(h) 边说边笑

. 话轮结束 : :: 语音延长

(.) 小于0.2秒的短停顿 tsk 咂嘴/舌音

(数字) 超过0.2秒的停顿 ( ) 无法识别具体话语

.h 吸气声 = 表示说话人没有停顿间隔

h. 出气声 °xxx° 话语成分音量很小

- 话语截断 xx [ ] 话语交叠 >xxx< 语速加快 附 注 [1] 统计基于《现汉》,我们仅统计原生叹词(primary interjection)。对“好家伙”这一类次生叹词不做统计。《现汉》中叹词的释义模式均为“表示……”,因此表格中省略搭头词“表示”。 [2] 《现汉》只有hng一个注音。胡明扬(1987)84指出hm/hng这两个音仅仅是闭口和开口的区别。 [3] 确定叹词的同一性,应以同音为标准,而不应以同形为标准。这一点承蒙张伯江老师在论文答辩中指出。 [4] 本文语料取自美国语料共建会(LDC)汉语口语对话语料。 [5] 本文考察的语料为对话而非独白,因此暂不考察对情境回应的叹词。 [6] 对话和行为总是按照序列方式组织起来,序列是活动(activity)得以完成的载体。(Schegloff 2007) [7] 认识状态(epistemic state),主要涉及两个方面的内容:一是言谈双方的信息领域(territory of information),即对言谈内容本身所掌握的知识;二是交际双方在信息传递过程中对信息的知晓程度发生变化,既可能从完全不知晓到知晓,也可能从相对知晓到知晓。 [8] ou/ao 之别是开口度的差异,书面写作“”和“噢”。(胡明扬 1987)83英语oh和汉语“”发音相似,但是英语的oh和汉语的“哦”发音不同,前者是复元音,而汉语的“哦”是单元音。(Chao 1968)需要说明的是,自然语流中“噢”的发音极少是标准圆唇元音[o],而是接近[?]或[?],为了统一转写,本文暂且选用字形“噢”代表实际发音接近[o]的叹词。 [9] “A、B-events”理论由Labov和Fanshel(1977)提出,将事件信息分为四类:1) 说话人认识领域的事件(A-events);2) 受话人认识领域事件(B-events);3) 对话人共知事件(AB-events); 4) 常识信息(O-events)。更多细节可参看张文贤和乐耀(2018)的研究和介绍。 [10] 认识激活和认识更新是在认识获得基础上发生的。承蒙完权老师提醒这一点。 [11] 此处的态度表达指言者对对方话语内容或行为的态度,不涉及情感因素。 [12] 虽然二人话语交叠,但音频是双声道录制,可以通过Praat提取S的单声道音频进行分析。 [13] 复合语图中实心圆点曲线为音高曲线,平滑的实线曲线是音强曲线,下同。 [14] 虽然独白敘述中有时也会涉及情感表达,但由于叙述过程中并无真实的交际对象,只是虚拟受众构建言听双方的互动,所以这种情感表达有较强戏剧性,与交际中的情感表达之间仍然有一定的差异。 [15] 承蒙张伯江老师在论文答辩中指正关于例(5)的分析。 [16] 交际行为(social action)是一个开放的类别,与言语行为(speech acts)不完全相同。“言语行为研究是从言者意图出发,社会行为强调可以被观察。”(方梅等 2018) [17] 应答行为作为一个大的类别,并非如词典释义总结的释义“应诺”和“答应”这样简单,而是针对始发类型的不同表现出具体差异。(谢心阳 2021)我们主要根据叹词通过应答这种方式实施的行为进行考察。另外,应答类叹词在实际对话中不仅仅只是用作应答行为,还与态度表达以及对话中的修复惯例有关,可参看张瑞祥(2022)。 [18] 自然口语对话中,叹词还可以用于关联不同行为,发挥行为调控和言谈组织的功能。(张瑞祥 2022)受限于《现汉》虚词的释义模式,无法体现这类用法。 [19] 乐耀(2020)提到几组相似的预期概念之间的差异,包括与预期无关(nonexpectation)、反预期(counter-expectation)、与已有预期相反(anti-expectancy)和没有预期到(unexpected)。 [20] 乐耀(2020)介绍Aikhenvald(2012)关于“意外范畴”的研究时,提到“意外范畴的语义范围包括:1)突然发现、突然领悟或意识到;2)惊讶;3)毫无思想准备;4)反预期;5)新信息”。既然五个方面都属于意外范畴,彼此之间必然存在不可分割的关系。也就是说,当情感表现特征为“惊讶”时,总是和认识状态有一定关联。 [21] 完权、李心言(2023)也从互动交际角度探讨了叹词作为社会互动资源的功能谱系。 参考文献 1. 徐世荣.叹词注音时能够使用字调符号吗?.中国语文通讯,1983(3). 2. 陈振宇,杜克华.意外范畴:关于感叹、疑问、否定之间的语用迁移的研究.当代修辞学,2015 (5). 3. 邓文婧,石锋.叹词与单字调音高特征辨析——兼谈叹词的标调.当代语言学,2019(1). 4. 方梅,乐耀.规约化与立场表达.北京:北京大学出版社,2017:122. 5. 方梅,李先银,谢心阳.互动语言学与互动视角的汉语研究.语言教学与研究,2018(3). 6. 胡承佼.意外范畴与现代汉语意外范畴的实现形式.华文教学与研究,2018(1). 7. 胡明扬.北京话初探.北京:商务印书馆,1987. 8. 刘丹青.叹词的本质——代句词.世界汉语教学,2011(2). 9. 刘一之.北京话语法.北京:北京大学出版社,2022:262-280. 10. 陆萍,李知沅,陶红印.现代汉语口语中特殊话语语音成分的转写研究.语言科学,2014(2). 11. 强星娜.意外范畴研究述评.语言教学与研究,2017(6). 12. 完权,李心言.作为社会互动资源的叹词.汉语学报,2023(3). 13. 谢心阳.问与答:形式与功能的不对称.北京:社科文献出版社,2021:43. 14. 谢仁友.叹词的本质特点、注音和词形.辞书研究,2008(3). 15. 乐耀.国外传信范畴研究的新进展及理论思考.当代语言学,2020(3). 16. 张文贤,乐耀.汉语反问句在会话交际中的信息调节功能分析.语言科学,2018(2). 17. 张瑞祥.基于汉语自然口语对话的叹词互动研究.中国社会科学院大学博士学位论文,2022. 18. 张瑞祥,方梅.从互动交际视角看叹词“呦”的话语功能.南开语言学刊,2023(1). 19. 张瑞祥.互动视角的叹词研究.当代语言学,2023(2). 20. 赵元任.汉语口语语法.北京:商务印书馆,1979:368. 21. 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.现代汉语词典(第7版).北京:商务印书馆,2016. 22. Aikhenvald Al Y. The Essence of Mirativity. Linguistic Typology,2012(16):435-485. 23. Chao Yuan Ren(赵元任). A Grammar of Spoken Chinese,Berkeley & Los Angeles:University of California Press,1968:817. 24. Couper-Kuhlen E,Selting M. Interactional Linguistics:Studying Language in Social Interaction. Cambridge:Cambridge University Press,2018:Online Chapter C. 25. Heritage J. A Change-of-state Token and Aspects of Its Sequential Placement. //Atkinson J,Heritage J. (eds.) Structures of Social Action:Studies in Conversation Analysis. Cambridge:Cambridge University Press,1984:299-345. 26. Labov W,Fanshel D. Therapeutic Discourse:Psychotherapy as Conversation. New York:Academic Press,1977. 27. Pomerantz A M. Agreeing and Disagreeing with Assessments:Some Features of Preferred/Dispreferred Turn Shape. //Atkinson J M,Heritage J. (eds). Structures of Social Action:Studies in Conversation Analysis. Cambridge:Cambridge University Press,1984:57-101. 28. Reber E. Affectivity in Interaction:Sound Objects in English. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,2012:36. 29. Schegloff E A. Sequence Organization in Interaction:A Primer in Conversation Analysis(Vol. 1). Cambridge:Cambridge University Press,2007:2. 30. Wu R R. Indexing Epistemic Authority/Primacy in Mandarin Conversation:Aiyou-prefacing as an Interactional Resource. Journal of Pragmatics,2018(131):30-53. (張瑞祥 西安外国语大学中国语言文学学院 陕西 710128;方 梅 中国社会科学院大学/中国社会科学院语言研究所 北京 100732) (责任编辑 马 沙) * 本文为国家社会科学基金重大项目“汉语自然口语对话的互动语言学研究”(项目编号20&ZD295)的阶段性成果。论文初稿是第一作者博士学位论文(《基于汉语自然口语对话的叹词互动研究》,2022年5月)的一部分,感谢博士论文答辩委员会各位先生提出的宝贵意见。感谢陶红印、完权、乐耀、方迪几位先生阅读初稿并指正多处。文中若有错误,由笔者负责。