CD-ROM/DVD马达驱动电路的设计与开发

高勇进,张炜,张志红,郑长武

0 引言

随着集成电路制造技术的进步,各类产品的体积和成本大量减少,各项产业集成电路化已是未来趋势之一,其中以马达控制用IC最具代表性。

马达驱动器为各项产业的核心技术之一,依据世界卫生组织的资料显示,世界各国耗用在马达驱动器方面的电量比例占总发电量的 60-70%,马达驱动功率小至数瓦、大至百万瓦,涵盖咨询、家电、军事、工业等场合,足可见马达驱动技术的重要性。先进国家已积极发展马达驱动器集成化技术,特别适用于电脑周边设备,家电产品等,足见马达驱动器集成化已是未来趋势。

本电路针对我国巨大的 CD-ROM/DVD马达驱动电路市场,进行了相关产品的设计开发。

1 电路功能描述

电路提供四通道马达驱动,具体功能如下[1]:

● 向focus和tracking两个线圈提供电流反馈型线性放大驱动,以最小化由于感性负载引起的电流相位移。

● 为两相步进马达(sled motor)提供驱动。

● 为光盘主轴旋转马达(spindle)提供驱动

● 内置stand-by功能

● 内置温度迟滞保护功能

● 内置电平转换电路

● 内置低电压迟滞启动电路

● 采用BTL驱动输出方式

● Sled,Spindle马达和focus,tracking线圈驱动用电源分开,有利于低电压驱动,提高电源利用效率。

该电路共有28条引脚,采用HSOP-28封装形式。其中,

Stand-by(28脚)在电压低于0.5V或空置时,输出通路关闭,电路静态电流减小。在电压高于2V时,电路处于正常工作状态。

Bias(27脚)电压设定在1.2V以上时正常工作,在电压低于0.9V(典型值)时,输出通路关闭。

2 电路原理

图1为AM5954的电路方框图,下面简述主要功能块的电路原理。

图1 AM5954电路方框图

2.1 基准电源和热迟滞保护电路

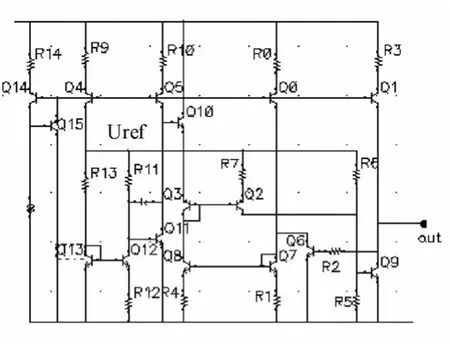

图-2电路包括带隙基准电压源和热迟滞保护电路,为简化电路,省略了启动偏置电流源部分。

电路简单介绍如下:Q11,Q12,Q13和电阻R11,R12,R13等组成小电流恒流源带隙基准电压源。从图2可知:

忽略Q11管的基极电流,则Q12管的集电极电流

图2 带隙基准电压源和热迟滞保护电路

在实际电路中,Q12是 5个Q13管图形的并联,则Is1 2=5×Is13

这样,电阻R12上压降加权展现在电阻R11上,基准电压

从上式可以看到,Vref是一个与电源电压无关的值。同时,因为具有正温度系数,Ube11具有负温度系数,选择适当的R11,R12,R13的阻值,则基准电压Vref就不随温度而变化。

Q9的基极电位为:

在已知BE结温度系数和常温下开启电压的情况下,可计算出Q9导通温度。当温度升高到使Q9导通后,热保护电路开始工作,偏置电路关闭,同时使Q6关闭,Q7,Q8镜像恒流源启动。然后Q3,Q2微恒流源启动,Q2集电极向R5提供另一路偏置电流,其值可解超越方程得到

这样,Q9的基极电位提高到

电路通过改变Q9的基极电位实现了温度迟滞的功能。

2.2 电流传输电路

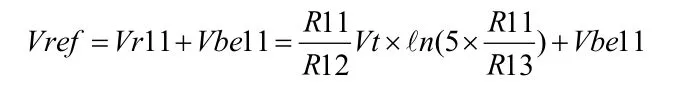

图3为电流传输电路,包含电平位移,放大和倒相等功能。简单介绍如下:

图3 电流传输电路

此电路是由电流传输器组成的电压放大电路,由于采用电流模的设计方法,具有高精度,宽带和高速的特点[2]。电流传输器是一个由运放和电流镜组成的电路,输入级是单位增益缓冲器,作用是使反相输入跟随同相输入。所以,同相输入端的输入阻抗很高,反相输入端的输入阻抗很低。信号电流可以流出或流入反相输入端。

晶体管Q14,Q23可以看成是电压运放的互补输出级,其输出与运放反相输入端直接相连,构成深度负反馈。在NPN管β较高的条件下,Q21的集电极电流近似等于Q16的发射极电流,同样,Q19的集电极电流近似等于Q18的发射极电流。因为Q19和Q21的集电极电流相等,所以Q16和Q18的发射极电流也相等。在β相同的条件下,Q18基极电流与Q16基极电流相等,Q1,Q2组成镜像恒流源从Q18取出基极电流并向Q16基极反馈同样大小的基极电流,从而实现了基极偏置电流的精确抵消,降低了输入偏置电流,实现了小信号的精确传输。电路的输出采用威尔逊电流源结构,提高了输出电阻,使输出电流近似于恒流源。

输入信号Vin在R0上产生的电流为

电压幅度为

通过电流传输器,在输出端输出为

其输出电压为

输出电压幅度为

故信号的电压增益为

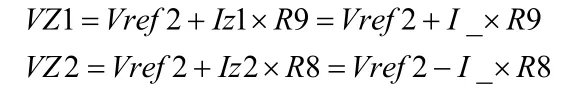

从上面的分析可以看出,信号通过电流传输器实现了基准电平从vref1到vref2的位移,并实现了信号的电压放大和倒相,分成以基准电平vref2为基础的一正一反两路信号,作为下一级BTL驱动电路的输入信号。

2.3 Cascode型运放电路

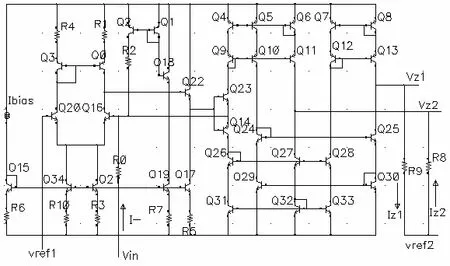

图4为Cascode型运放电路,电路简单介绍如下:

图4 Cascode型运放电路

Q4和Q16,Q5和Q15构成了折叠式的共射-共基(cascode)差分输入结构。相比于普通的输入级,其优点是增加了输出摆幅和共模电压输入范围[3]。由于采用动态电流源作偏置,提高了共模抑制比和电源纹波抑制比。同时,由于输出电阻很大,后级对前级的影响很小,有很高的信号隔离度。输入级的增益为:

ro1是共射-共基输入级的输出电阻,ri2是中间级的输入电阻。

Q13,Q14和恒流源以及交越失真补偿电路Q10,Q9,R1构成中间增益放大级。Q14是缓冲放大器,起信号隔离和电流放大作用,Q13是信号放大级。输出级是一个Class AB推挽互补输出级。频率补偿是由加在中间放大级的反馈电容C1完成的。

3 版图的设计

在马达驱动IC中,由于感性负载固有的特点,其驱动不同于普通的线性放大电路(如运放,电压调节器),对工艺技术要求很高,具体实现的工艺难点如下:

① 在低频工作时,感性负载阻抗较小,因此要求输出管有很强的电流驱动能力。

② 整个电路能耐瞬间高压及电流。由电工原理可知,电感上的电压可以突变,而其电流不能突变,因此当通电电感突然关断时,在其两端会感应出一个极性相反的电动势(自感电势)。由于像马达一类的电机有相当大的电感,故其产生的自感电势常常会高出电源电压的数倍,其值为

该电势与电源电压方向相同,其结果是两者叠加,产生一个高压。

③ 温度特性要好。必须保证在高温条件下仍有大功率输出。

④ 可靠性要好。

在采用标准双极工艺设计的版图中,要实现上述要求,特别注意下面几个问题:

① 输出驱动晶体管能耐较高的电压,一般设计要求为使用电源电压的两倍以上。由于输出 npn晶体管的面积较大,与普通的晶体管相比,其β值较高,故耐压会降低。因此,在设计规则上,可适当放宽C-B,B-S间的间距以提高Vcb和Vce的耐压。

② 对驱动感性负载的输出电路必须仔细用隔离保护环屏蔽[4]。由于感性负载在驱动过程中,会产生瞬间的极高能量的脉冲,即瞬间的高压和电流。外部的瞬态脉冲往往使输出引脚的电位高于电源电压或低于地电位。从而引起器件的闩锁效应或 ESD。即使这些瞬间脉冲没有引起闩锁效应,但仍会向敏感电路注入噪声。因此,对驱动感性负载的输出电路必须仔细用隔离保护环屏蔽使噪声耦合最小化,消除闩锁效应。

图5是性能最好的适合标准双极工艺的隔离保护环,它是在n-岛内做一条环状的深磷与埋层(NBL)相连。采用这种结构可以形成最深的隔离保护环,以最大限度收集载流子。同时,深磷 环还可以防止衬底自偏。在实际电路中,此保护环所接电位最好是最高电位,以推动n+p-耗尽层尽可能地深入到衬底。接地虽然也能起隔离作用,但接地保护环易受衬底自偏的影响。放置位置一般有两种选择:一是将此保护环放在易发生少子注入的隔离岛;二是在易发生少子注入的隔离岛和敏感电路间插入一个包含隔离保护环的隔离岛,并接最高电位。

图5 有深磷的隔离保护环

图6是没有使用深磷的保护环,显而易见,由于从发射区扩散层到埋层(NBL)的纵向外延电阻较大,容易产生衬底的自偏效应。同时应注意,此结构在接电源电位或高电位时有隔离保护作用,如接地电位则无任何实际作用。另外,添加深磷环可显著降低输出晶体管的饱和压降,提高负载的驱动能力。

图6 没有深磷的隔离保护环

③ 要尽可能增大输出晶体管所在隔离岛和邻近隔离岛之间的隔离槽宽度,并使其有良好的接地性能。双极工艺中,p-n结隔离是依靠结的反偏来阻挡电流。但耗尽区建立的内建电场只能阻挡多数载流子,不能阻挡少数载流子。如果一些隔离结正偏,它将向隔离槽注入少数载流子。这些载流子多数被复合,但最终仍会有一小部分穿过隔离槽进入其他器件。

图7是一个标准双极电路剖面结构,假设npn晶体管Q1的集电极与外引脚相连,在Q1关闭时,当外部电路产生一个瞬时脉冲从外引脚拉出电流,这时Q1的集电极电位低于地,从而导致Q1的集电极-衬底结(C-S结)正偏,少数载流子(电子)注入衬底,多数载流子被复合,但会有一些通过扩散穿过隔离槽进入其他器件所在的隔离岛.如晶体管T1。少数载流子穿过隔离槽类似于少子流穿过一个双极晶体管。Q1所在的隔离岛相当于横向npn晶体管QP的发射极。隔离槽和衬底相当于晶体管的基极。其他反偏的隔离岛相当于集电极。由于多数载流子被复合,这个npn晶体管QP的β是相当低的。一般的寄生晶体管的β约为 10,而宽隔离槽之间的寄生晶体管的β约为0.01。即使如此低的增益也能引起电路的误动作。假设一个正偏的隔离岛注入10mA的少子电流到衬底,如果寄生晶体管的β为0.01,则邻近隔离岛收集的电流为 0.1mA,足以使一个典型的模拟电路发生误动作。

图-7标准双极电路的剖面结构示意图

在隔离槽上开衬底接触孔接地电位虽然不能阻止少子的扩散,但可以提供足够的多子来提供复合,从而使绝大多数的少子在隔离槽被复合。同时,衬底接触孔还可以防止衬底的自偏效应。

④ 对衬底pnp管和处于在饱和状态工作的横向pnp晶体管,要采取必要的保护措施,以防止产生衬底自偏效应。当电流流过衬底时,会产生几百mV的电压降,从而导致衬底的自偏。这个衬底电流由多子(空穴)组成,因此反偏的隔离结对其不起作用。而当其产生的自偏压足够大时,可能会使邻近的隔离结产生正偏而影响邻近器件的正常工作。

图-8是标准双极工艺下衬底自偏的一个典型例子。衬底pnp晶体管Q1直接向集电极(衬底)注入电流IC,此电流沿横向流到衬底接触孔SC1,由于衬底电阻RS的存在,在晶体管Q2下的衬底电压上升,对于一个在饱和条件下工作的共射极npn管,其C-S结正偏电压取决于电流密度和温度,在150℃下,0.3V的正偏电压可以使C-S结流过1µA的电流。

图-8 衬底自偏效应示意图

对于在饱和状态下工作的横向pnp管,从发射极发射的空穴一部分被集电极收集,其余的被注入到衬底或隔离槽。因此,其结果与衬底pnp管等效。

解决上述问题的一个有效方法是在隔离槽上开接地孔。一般而言,从接地孔抽走的不仅仅是位于其下方的衬底空穴电流,还包括临近的隔离槽的空穴电流。这有效的放大了接地孔,使一个最小尺寸的接地孔能有数百平方微米的有效影响面积。因此,遍布芯片四周的小尺寸的接地孔比单个的大面积接地孔有更低的有效电阻,接地性能更好。

⑤ 从电路的可靠性考虑,在双极工艺为基础的感性负载驱动控制IC中,也应注意ESD保护。因此在版图设计中,应遵循以下规则:

● 应避免压点与电源或地之间直接连接高掺杂的pn结(如npn的be结)。尽量使用浮岛上的电阻与npn的基极或发射极串联。另外有可能的话,用pnp代替 npn。

● 为了减小所受应力 pn结的电流密度(如 npn的 be结),不要在输入引脚上使用最小尺寸的器件。

● 在与压点接合的电路中,避免使用最小尺寸器件与薄氧化层的元器件。

● 直接连接到压点上的所有电阻应有一个浮岛,这个浮岛不应被电源线或地线覆盖。如果电阻/电阻头与隔离墙间距越大,那么它抗ESD能力就越大。

● 在对ESD敏感的器件中不要使用接触孔-扩散区边缘间距最小设计规则。

● 通向对ESD敏感电路的铝互连与连接PADS的其它铝互连线的重叠部分必须最少化。

● 保护结构应靠近压点,还必须有大的接地接触孔。

● 从压点到保护器件的铝互连与从保护器件到电源或地的铝互连应尽可能短与宽。

● 从压点到有源电路的铝连线应尽可能地小。这个措施增加了时间常数τ,结果衰减了输入器件上的峰值电压。如可能请用浮岛上的电阻与基区接触孔相连。

● 为了使大电流下的pn结散热,使用宽的铝互连线与大的接触孔面积。

● 如果保护结构与器件没有被接地接触孔分开,不要将那些器件放在对地保护结构旁,环绕地线与保护器件之间也不应放置其它器件。关注对ESD敏感的器件或保护器件的形状与铝互连走线形式,要有利于电流的均匀。

从实践来看,在电路设计中依据上述规则,可以有效避免驱动感性负载所带来的闩锁效应,ESD和噪声耦合效应,并能经受高温工作的考验。如我们研制的CD-ROM/DVD马达驱动电路通过整机测试和老化试验,证明有很高的可靠性,现已批量生产。

4 工艺的实现

电路采用了新进半导体公司的1.5u-15V bipolar工艺模型参数,用hspiceS仿真工具对电路进行了单元功能块和整体功能的仿真,各项参数和功能达到设计要求。在制作上采用了许多新的工艺技术,如占用面积小,容量大的电容制作工艺,双层布线技术和大阻值电阻制作技术,隔离结对通离子注入技术等,有效的缩小了版图面积。

5 结束语

该电路在新进半导体公司投片成功。对试流芯片进行测试和应用表明,该电路实现了马达高速运转时的高精度控制,克服了脉冲干扰和高温工作条件下保持系统稳定的技术难点,具有很好的温度特性和很高的可靠性。现该电路已进入批量生产。

参考资料

[1]“CD/DVD ROM 马达驱动电路 AM5954A”Data Sheet[K].SIM-BCD Semiconductor Corp,2007.

[2]Gray P R and Meyer R G, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits[M].New York:Wiley,1977.

[3]高文焕,刘润生.电子电路基础[M].北京:高等教育出版社,1997.

[4]HASTINGS A,The Art of Analog Layout[M].New Jersey:Prentice Hall,2001.