如何讲好散文《黄鹂》

孙春娟

(江苏省海门中等专业学校 江苏 海门 226100)

如何讲好散文《黄鹂》

孙春娟

(江苏省海门中等专业学校 江苏 海门 226100)

《黄鹂》是一篇凝聚作者深刻思考的优秀散文,寓意深刻,呈现出一种“哲理升华”的情致美。如何讲好这篇课文,怎样才能做到教师的“教”与学生的“学”珠联璧合,并且卓有成效地调动学生学习的积极性?本文从教学设计、教学过程及应注意的问题三个方面发表了自己的看法。

散文;黄鹂;教学设计;教学过程

在写景叙事中注入作家浓郁的主观情感的文章,语言才能神情飞动,意趣横生。倘若在情景交融之外,更能从物我之间揭示哲理意蕴,则更是达到了化境的上乘之作,孙犁的《黄鹂》就是这样一篇凝聚作者深刻思考的优秀散文,用黄鹂来托物言志,言近旨远,寓意深刻,细心品味,字字句句都意味深长,耐人寻味,呈现为一种“哲理升华”的情致美。

如何讲好这篇课文,怎样才能做到教师的“教”与学生的“学”珠联璧合,并且卓有成效地调动学生学习的积极性?笔者试做以下探讨。

要进行教学设计

要有确定的教学目标 教学目标是课堂教学的核心和灵魂,是课堂教学的根本出发点和归宿,具有导向、调控、激励以及评价等诸多功能,指导着课堂教学的运作。优化课堂教学目标,不仅关系到课堂教学本身的成功,而且关系到个别化教学的真正落实。那么,《黄鹂》的课堂教学目标应是怎样的呢?我想,关键在于理解作者借助“黄鹂”这一艺术形象所表达的深刻哲理,培养学生对美好事物的感受及对美好生活的追求。

要选好切入角度 教学目标有了,还要选好讲解《黄鹂》的切入点,这是提高课堂效率的途径之一。针对这篇课文本身的特点,即本文绝不同于一般的休闲性、小品式散文,它负载着非常厚重的思想,有着十分深刻的主题,而且较为含蓄。因此,选准切入角度至关重要,笔者选的这个角度就是品味文章的关键语句,在“初读、精读、品读”课文的基础上,借鉴分层教学法,达到“分步、分层感悟、领会”,诱导学生发现作家的心理情感世界,由此了解他的精神品格和人格,并且进一步挖掘文本潜在主题与寄寓所在。

要采用互动教学方法 现代教育观认为,教学是教师和学生相互交往、积极互动及共同发展的过程,互动是课堂教学的主要形式。新课程标准下的课堂教学,应在师生平等对话的过程中进行。这种课堂教学模式应是师生彼此真诚地敞开心灵,使各种不同的主张和见解相互碰撞,新异思想火花不断产生的一种新型课堂教学模式,最终达到自我发展的目的。在本课中,如何进行互动呢?笔者以为应围绕“问题串”展开讨论,设计好前后具有严密逻辑关系的问题,层层递进。

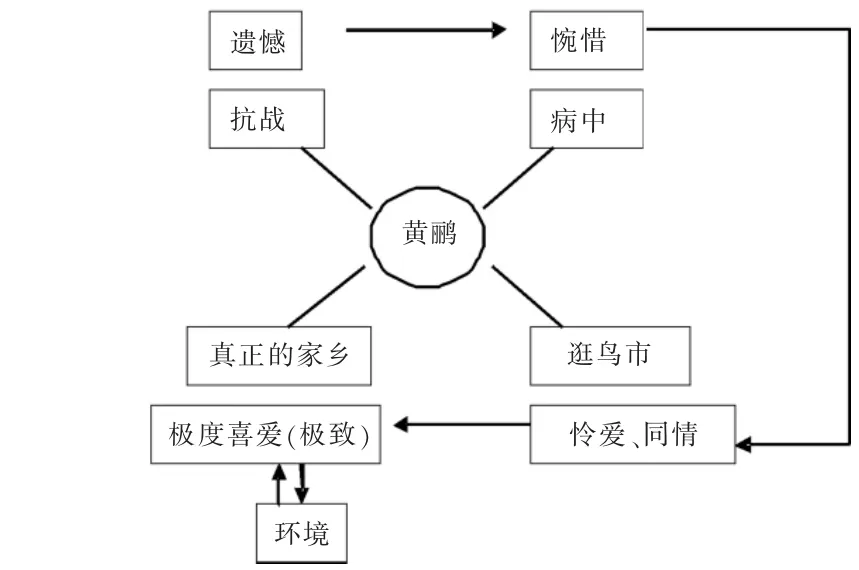

要设计好板书 课堂板书是教师传授知识和学生理解知识的一种很重要的教学手段和形式,其直观、形象的特点,能以生动活泼的方式,将复杂的课文内容、课文知识结构体系以及教学重点和难点凸显出来,引起学生的重视或加深印象,因此,在本课中也应重视课堂板书的设计。针对《黄鹂》,笔者做了如图1所示的设计。

把握好教学过程

(一)使学生理解作者的写作意图

文章写作无疑是作者自身品格和灵魂的表现,因此,理解作者的写作意图,关键要把握作者创作的背景及写作时的心态。

图1 《黄鹂》板书示例图

本文写于1960年前后,当时孙犁49岁,自从1956年他写完小说《铁木前传》后,就再也不写小说了。这固然与他得了一场大病有关,但可能还有更深的社会政治原因。他在后来的《说赵树理》一文中描述了那个年代赵树理的处境与心境:“政治斗争的形势,也有变化。上层建筑领域,进入了多事之秋,不少人跌落下来。作家是脆弱的,也是敏感的。他兢兢业业,惟恐有什么过失,引来大的灾难。”这其实也是在说他自己。他在《文虑》一文中写道:“目前为文,总是思前想后,顾虑重重,环境越来越‘宽松’,人对人越来越‘宽容’,创作越来越‘自由’,周围的呼声越高,我却对写东西越来越感到困难,没有意思,甚至有些厌倦了。”从这里我们可以悟出作家所处的时代与环境。

(二)帮助学生理解《黄鹂》一文所要表达的涵义

优秀文学作品的主题往往不是单一的,而常常是多主题、多寓意的,人们常说“一千个读者就有一千个哈姆雷特”。这反映了文学主题是多元化的。在课堂上,教师要抓住关键语句,充分调动学生的思辨性,师生可以共同边品,边读,读出情感,品出意境,这才能深刻理解作者所要表达的涵义。

(三)为学生设计课堂提问

叶圣陶先生说:学生时常听教师提问,受教师指点,乃能“通其义,而得其要。”可见,课堂提问作为一种信息传递的方法在“传道授业解惑”的过程中是必不可少的。苏联心理学家捷普洛夫说过:“思维永远是由问题开始的”。据笔者不完全统计,语文课堂提问的时间一般要占教师教授时间的三分之一。因此,如果能考虑提问的角度、“坡度”、深度和量,设计一些能揭示本质、有明确出发点和针对性的问题,肯定有助于提高课堂教学质量。那么,在本课的教学中如何进行提问呢?

先提初读印象,再提作者是如何写鸟,几次写追寻黄鹂的经历,鸟的形态如何?作者内心的感情怎样,是否有变化?最后进一步挖掘文章潜在主题及寄寓所在:作家难道只是表现了“爱鸟之情”吗?讨论解决这三个问题,对文章的寓意也明白了。

(四)为学生设计思考题和写作训练

训练不是机械的重复,要有创新思维火花的迸发。创新思维是创造能力的核心,在课堂训练中,教师要拓展学生思维空间,让学生的学习不拘泥于课本和教室有限空间的约束,培养其创新能力。在课堂上就“在一定的环境里,才能发挥这种极致”进行发散性思维,展开联想和想象,说说还有哪些事物有怎样的极致,在什么环境里,才能发挥出这种极致?

一石激起千层浪。问题出来之后,学生跃跃欲试,课堂气氛顿时活跃起来。有的学生说:感叹大自然造物的神奇,昙花,又名琼花,月下美人,十月的花期只为一瞬的绽放,只是刹那的清香四溢,光彩夺目,就使多少风景黯淡。有学生说:举重看起来就像是一个人的战争,看不到硝烟,也闻不到火药味,更没有火星撞地球式的激情四射。一下一下举起又放下的杠铃,看起来是那么枯燥乏味,然而和杠铃摸爬滚打了10年的刘春红却没这样想:“我从没觉得枯燥。刚去烟台体校时,20公斤的横杆儿我都抓不起来,队里面厉害的人很多。我就想着一个一个把她们都撵上!”也许正是那股子不服输的劲头成就了刘春红,2008年北京奥运会69公斤级抓举/挺举/总成绩三项世界纪录,难道不是一种极致?有的学生说:2008年5月12日14时28分4秒,在四川汶川发生7.8级地震,地处德阳市东汽中学的坍塌教学楼里我们看到了教师谭千秋那生命最后的姿势:双臂护住4个学生……

每个学生都拥有一个心灵世界,这个世界是自然的,个性化的,充满了特别的感怀和情趣,是心灵的笑语和眼泪,而语文课是一块师生共存的、最能体现教育本质的土壤。此刻,课堂上的每一位学生,都成为了“江南的黄鹂”,拥有了“极致”的课堂境界,在课堂活动中,他们展现着自己的创新思维,展现了自己的“全部美丽”!

讲授《黄鹂》时需要注意的问题

深度:“平明寻白羽,没在石棱中” 分析课文,教师要学生找出文中写的句子,学生凭直觉也能找到,仅此是远远不够的。学生凭直觉,只能粗略地感知,教师应设法引导学生准确理解,深入讨论,落实字词,上课如射箭,“靶子”或硬、或软都要用力“射”进去,从“箭入石棱”中显示教学的力度。

宽度:“塘狭鱼可跃,林展鸟仅飞” 课堂教学要深入,训练重点确定以后,就必须设法组织有效的训练。要展得开,收得拢,训练集中有效。宽度恰到好处的语文课就像鱼塘,也像树林。塘虽狭,可供鱼逐跃,林虽阔,仅够鸟练飞。

语文课堂是教师实施人才培养的最重要的舞台,在这里可以展现对一个个高尚灵魂精心打造的过程。因此,教师必须努力把自己的课上好,去研究,去探索,去发现,去积极而认真地尝试。

[1]冯卫东,莫晓梅.关于《黄鹂》[J].语文学习,2001,(6).

[2]闫智敏.《黄鹂》[J].语文教学通讯,2000,(23).

[3]饶礼喜.《黄鹂》教学方案设计[J].中学语文教学,2001,(3).

G712

A

1672-5727(2010)10-0097-02

孙春娟(1981—),女,江苏省海门中等专业学校语文教师,中学二级教师,研究方向为语文教学。