浅论隐性德育场的“隐性共振”

张祖华

(无锡工艺职业技术学院,江苏宜兴 214206)

浅论隐性德育场的“隐性共振”

张祖华

(无锡工艺职业技术学院,江苏宜兴 214206)

共振原理为“隐性共振”的探讨提供了理论依据,文章从共振原理出发,分析了隐性德育场中“隐性共振”的理论依据、构建原则和途径,探讨了德育新方法,以求提高德育实效性。

隐性德育;隐性德育场;共振原理;“隐性共振”

一、隐性德育和隐性德育场

(一)隐性德育

所谓隐性德育,就是指教育者的教育意图、教育目的是明确的、显性的,但采用的教育手段是隐蔽的,教育的内容及目的是深藏在各类活动及载体中、隐藏在友好和无拘无束的氛围中,受教育者感觉不到自己是处于被教育的地位,而乐于接受教育者的思想,从而达到了教育者的预期目的。[1]隐性德育的一个最本质的特征就是它不带有强制性,而是靠学生自身的体验、感受来接受教育,它渗透到大学生日常生活的方方面面,通过一点一滴的积累,逐步产生累积效应,进而通过大学生自己的主体选择内化为自身的思想政治素质,在实际生活中指导自己的行为。

(二)隐性德育场

隐性德育活动是一项复杂的系统工程,它是教育者和教育对象之间、道德传播和道德接受之间相互作用的复杂的矛盾运动。在这种矛盾运动中,教育者和受教育者以及其中道德信息传播和接受的诸种方式、方法和手段等因素相互作用的关系状态就构成了一种特殊的场——隐性德育场。[2]

二、共振原理和“隐性共振”

(一)共振原理

共振是宇宙间最普遍的自然现象,在某种程度上可以说,共振产生了宇宙,共振产生了万物,没有共振就没有世界。

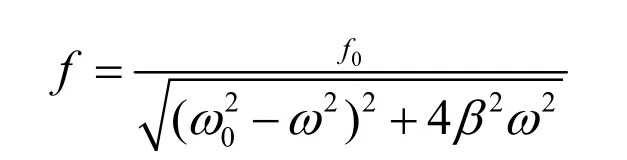

共振在力学上是指物体在受迫振动时,当策动力的频率与物体固有的频率接近或相等时,振幅达到最大。受迫振动引起的振幅f随频率变化的计算公式为:[3]

上式中,主要有三个变量,分别为系统固有频率ω0,策动力频率ω和阻尼系数β。将共振现象应用于德育教育是完全可行的。如果把教师教法视为策动力频率ω、学生学法视为固有频率ω0、教学中的各种消极因素视为阻尼系数β,则教学效果可参考上式得出如下启示:当阻尼系数β为 0,ω等于或接近ω0时,振幅f将趋于无穷大。这是理想的结果,即消除了教学中的各种消极因素,教师教法充分适应了学生学法,这时达到最佳的教学效果,即产生教学共振,这就是共振原理在教学中的运用。

(二)隐性共振

在进行德育教育时,所传授的知识内容是外显的,是人们注意的中心,属于显性德育,但是传授者的授课方式、教学态度、师生关系、人格魅力、衣着外貌、情感气质等,并非受教育者正式注意的中心,也不是公开的教育内容,属于隐性德育。在隐性德育场中,当隐性德育场的策动频率与学生固有频率相同或相近时辐射能量达到最大值,产生最大作用,这就是我们德育中所要达到的最佳效果“隐性共振”,[4]进一步探索隐性德育场中“隐性共振”的规律,对于提高德育实效性至关重要。

三、“隐性共振”的构建原则

(一)认知共振是前提

认知共振是多元共振模式的基点,是指在交互作用过程中,师生双方对事物现象的认识、本质的把握及对诸方经历与经验等方面的理解达成共识。它主要包括三个方面:一是社会的认知。人长期生活在社会中,社会上的各种思想、舆论势必影响个体成长,积极的舆论氛围对学生的成长起着潜移默化的推动作用。二是师生间的认知。信其师方能信其道,教师不仅是传道解感的师长,更应该是坦诚相见的朋友。只有与学生相知相交,方能了解学生的所思所想,拨动学生心灵的琴弦。[5]三是生生间的认知。由于教师的角色、身份、年龄等客观条件所限,其交流的效果远不及学生之间的交流,学生之间的交流更易形成认知共振。

(二)情感共振是基础

情感共振是依据人本主义心理学理论提出来的,情感共振首先表现为教师对学生的热爱,对教学事业的热爱。从心理学的角度看,情感共振是指在教学过程中,主体情感的策动频率与客体情感的固有频率相一致,于是使客体的思维最为活跃,情感最为激荡,体验最为深刻,并使客体潜在的深层心理状态在“共振”的强烈冲击下苏醒起来,挣脱压抑与束缚,进入到和谐自如、灵感突发、创造力活跃的自由境界。[6]主客体双方在思维和情感上相互感应,不断激荡,最后达到同悲共欢、同思共想的融合境界,形成了一种强有力的“隐性德育情意场”,能激发师生彼此之间的理解,加强师生之间的情感,形成和谐共振的德育氛围,使德育产生事半功倍的神效。

(三)互动共振是核心

在新一轮课程改革中,生活德育越来越得到人们的认可,大学德育正经历以下几方面的变化:从道德观上看,从知识道德向生活道德转向;从课程观上看,从知识论向经验论转向;从学习观上看,从单向认知向多向互动转向。[7]互动性是实现教育价值不可或缺的先决条件,但凡成功的教育,无不体现了教育主体与教育客体之间的良性互动。因此,进行互动共振是构建“隐性共振”的核心。

(四)多元共振是关键

在德育场中,只有当德育场传播的德育信息和规范要求与接受者的“道德图式”相同或相近时,才能激活或唤醒其已有的道德图式并产生“共振”。因此,对“隐性共振”情境设计要层次化,让各种道德层次的学生都能找到相应的“策频率”,以引起各种道德层次的学生的道德“共鸣”和“共振”,不断“同化”各类学生。

四、“隐性共振”的构建途径

对话共鸣是构建“隐性共振”的最佳途径。因为互动性、共鸣性是实现教育价值不可或缺的先决条件。但凡成功的教育,无不体现了教育主体与受教育主体之间的良性互动、共鸣,而对话是实现互动、共鸣的最佳形式。道德教育就是这个对话的世界之中的一种实践,道德教育与对话活动内在性相勾连。[8]真正的对话,是从双方的自由言说中意识到彼此间的差异,进而引发双方的思维和话语的交锋和碰撞,[9]产生共鸣。对话的文本、方法、态度、语境、情感等都是引起“隐性共振”的因素。发展对话式“隐性共振”主要从以下几方面着手:

(一)加强师生之间的对话

“对话是探索真理和自我认识的途径”,“对话是真理的敞亮和思想本身的实现”,有学者甚至将之推至“教育即对话”。教师在与学生对话中,要将自己视野放诸于学生生活世界之经常变动的空间,随着学生生活与成长轨迹不断移动地平线,从中寻求对话的话语、主题和素材,寻求最佳的对话切入时机,将自己融入学生的生活世界,又在对话中让学生走进自己的生活世界,实现师生生活世界的相互接触、交流、碰撞、共振、渗透、融合与发展。师生间平等对话,教学相长,各种经验与思维交流、汇集、碰撞、共鸣、协调,通过认知、反思、质疑与批判四个环节,[10]逐步吸收、创新并内化成自己的思想、认识、价值观等,从而获得自我超越。正如弗莱雷所说:“没有了对话,就没有了交流,没有了交流,也就没有真正的教育”。

(二)加强生生之间的对话

生生关系是教育人际关系的重要因素,其实,生生对话是大学生重要的道德学习资源。学生有其共同的文化背景,容易在共享各自文化时获得归属感和认同感,产生共鸣,从而建立起自己的内心世界。对话式教育鼓励学生畅所欲言,表达自己的见解,彼此对话,通过学生个体之间思想的交流、碰撞、共振,共享知识、经验、智慧和生活的意义。

我们每个人时时刻刻都在与另一个声音对话,我们就在对话中活着,从一定意义上说,对话就是生存,生存就是对话。因此,同学之间的对话要敞开心扉,相互叩问、聆听,通过营造对话的语境,寻找对话的共同点,领悟生命的真谛与生活意义,超越现实,共同构建更加完善、更富人性的美好生活。

(三)加强学生与生活实践的对话

个体德性来自活生生的生活实践,来自真实的人与人的的交往。因此,要把个体德性的生成置于真实的生活实践之中,真切地关注人的生活世界,在活生生的生活实践中,在真实的人与人的交往对话中,展现个体的道德视角,呈现个体复杂的伦理牵涉,让个体在自我发现与发现自我的过程中拓展其道德视野,启迪道德思维、道德智慧和道德生成。

德育生活化已经得到了广大德育工作者的认可,德育内容从过去脱离人的生活向生活回归。德育内容不是生活的简单再现,它来源于生活、符合生活逻辑,但更高于生活,指向美好的生活图景和理想的人生境界。人在生活世界中学习、创造、收获,人在生活实践中生成发展。良好的思想品德的培养更需注重道德行为的实践,个体道德品质的形成与道德实践密切相关。德育课程的开发更应该注重实践环节的设计,德育教育更应把课堂内的理论知识和课堂外社会实践结合起来,诸如军训、专业实习、社团活动、参观、社会调查、野外生存训练等活动为载体,与生活实践对话,学生通过这些活动,与生活实践产生共鸣,把所学价值观念和道德规范自觉内化为信念和行动准则,达到知行合一。

[1]詹玉华.高校隐性德育环境三维空间的若干思考[J].中国农业大学学报(社会科学版),2006(3):87-90.

[2]张祖华.隐性德育场:基于场域理论视角的德育研究[J].无锡商业职业技术学院学报,2010(6):39-41.

[3]王斌,赵伏军.基于共振原理的采矿工程本科教育教学研究[J].煤炭高等教育,2010(3):111-113.

[4]张祖华.隐性德育的磁场理论观[J].现代教育科学,2010(7):5-10.

[5]冯静,胡新云.从“隐性课程”理论谈大学英语教学应以学生的全面发展为中心[J].重庆工学院学报,2009(2).

[6]吴永熙,王明怡.由“诱思探究”学科教学论谈研究生教育中教学和谐共振的实现[J].现代大学教育,2003(3):71-74.

[7]鲁洁.德育课程的生活论转向[J].华东师范大学学报(教育科学版),2005(9):9-16.

[8]刘铁芳.试论对话性道德教育模式的建构[J].高等师范教育研究,2003(9):25-30.

[9]吕绍明.隐性教育:在把握特性中实现价值[J].湖北社会科学,2005(8):153-155.

[10]林瑞青.对话式教育基本问题再认识[J].现代大学教育,2007(1):19-23.

On Implicit Resonance of Implicit Moral Education Field

ZHANG Zu-hua

(Wuxi Institute of Arts & Technology, Yixing214206, Jiangsu)

Based on resonance theory, this paper tends to analyze the theoretic basis, construction principle and ways of implicit resonance of implicit moral education field, in order to explore new ways of moral education and improve efficiency of moral education.

implicit moral education; implicit moral education field; resonance theory; implicit resonance

D648

A

1009-8135(2010)06-0151-03

2010-08-20

张祖华(1968-),男,江苏无锡人,无锡工艺职业技术学院基础部副教授,主要研究高校德育。

本文系 2009江苏省高校思想政治教育研究会研究课题《主题教育与大学生思想政治教育研究》项目(SGSY2009YB165)阶段性成果

(责任编辑:张新玲)