从湖南花鼓戏看湖湘民俗文化

宋 玲

(广西师范大学 文学院,广西 桂林 541004)

从湖南花鼓戏看湖湘民俗文化

宋 玲

(广西师范大学 文学院,广西 桂林 541004)

湖南花鼓戏孕育于湖湘民俗文化的土壤。从其产生的渊源、戏文内容以及语言特点可以窥见湖湘民俗文化的某些特征。

湖南花鼓戏;湖湘民俗文化

湖南花鼓戏源自于湖南益阳,还见于湖北、江西、安徽等地。其唱腔音乐源于山歌、民歌及劳动歌曲,是在民间歌舞——地花鼓、花灯、车马灯、茶灯等基础上发展起来的一种地方戏曲剧种,是湖南各地地方小戏花鼓、灯戏的总称,已有两百多年的历史。根据不同的地方语言特点及流行地区的民间艺术影响,可分为:长沙花鼓戏、邵阳花鼓戏、衡阳花鼓戏、常德花鼓戏、岳阳花鼓戏、零陵花鼓戏、湘西阳戏及花灯戏等七个种类。湖南花鼓戏流行于三湘四水的广大城乡,具有深厚的群众基础及浓郁的地方特色,深受劳动人民喜爱,从花鼓戏的内容及流行情况可窥视湖湘民俗文化之一斑。但至目前为止研究花鼓戏的论文多从音乐的角度、艺术种类和流派、常用曲调、唱词、音律、用韵或者从戏剧团及班社的发展趋向和上演剧目的发展趋向分析花鼓戏及音乐的发展方向[1],研究花鼓戏涉及到湖湘民俗文化的除谭真明著有《湖南花鼓戏研究》博士论文[2]外,似乎再难见到其他的论文专著。本文试从花鼓戏产生的根源、戏文内容、以及语言特点等方面专题研究其所体现的民俗文化。

1 根源的民俗性

民俗,即民间风俗,指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化[3]1。花鼓戏最初源于生产劳动,反映着劳动者的生活、思想情趣和愿望,它与生产劳动的亲缘关系在湖南史籍中多有记述。乾隆《沅州府志》:“以岁,农人联袂步入田中,以趾代锄,且行且拔,塍间击鼓为节,疾徐前却,颇以为戏。”农夫在田间劳动,配合鼓声的节奏,创造了表现劳动的舞蹈动作。乾隆《辰州府志》“刈禾既毕,群事翻犁,插秧耘草,间有鸣金击鼓歌唱以相娱乐者,亦古田歌遗意。”农民在劳动中敲锣打鼓,纵情歌唱。道光《澧州志》:“插秧耘草,多打鼓歌唱,鄙俚中亦间有说古道今者。”①劳动者在劳作过程中唱山歌、小调,这形成了最初的地花鼓,而湖南花鼓戏是由地花鼓在地上歌舞演唱进到舞台演出的戏曲形式。文献所载反映了清初萌芽状态的民间艺术与农业劳动习俗密切结合的事实。

而据郑劭荣考证:“湖南花鼓戏与巫傩习俗有着深厚的渊源:人们在元宵节中表演舞龙、舞狮、打花鼓、唱曲等,用以祓除灾疫,祈求平安,这些宗教色彩浓厚的民间表演与歌舞是湖南花鼓戏的前身……花鼓戏与傩戏均有驱傩的宗教功能,它们的表演往往是同一套人马;花鼓戏的演出剧目与音乐唱腔不少源自傩戏。”[4]郑劭荣的分析不无道理,傩戏声腔源于巫腔。《九歌》载:“昔楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌乐鼓舞以乐诸神。”楚国远离中原,因而受到的王道礼化教育淡薄,楚国重巫术,这一习俗绵延至今逐渐发展为傩戏,仍然保留了驱邪酬神的功能,而这一文化成分自然会在花鼓戏中遗留一二。

应该可以说湖南的山歌小调和傩腔是花鼓戏的源头,而产生于劳动中的山歌小调以及产生于巫术祭祀的傩腔无不体现着湖南的民俗特征。

2 戏文内容的民俗性

湖南花鼓戏戏文的内容很多直接体现了湖湘一带的民俗特征。作为一农业大省,田间地头劳作是广大劳动人民的主要谋生方式,而闲暇之余吟唱表演的花鼓戏无疑会对这种生活生产进行反映。

而这恰好也体现了物质生产民俗的地域性特点,“地域性,人民大众进行物质生产所形成的风俗习惯,依附于不同生态坏境的自然条件”[3]40。湖南人民傍洞庭湖而居,洞庭湖水养育着三湘四水的儿女们,但由于经济发展人口繁衍,历史上的填湖造陆,致使每到夏季出现洪水泛滥的情形,这给湖区的人们带来一定的灾难。在花鼓戏的戏文里无疑会有对这一居住环境的反映。如《姑嫂忙》就是一出1952年冬因抢修洞庭湖大堤妇女们在家大清早忙着磨豆给修湖的壮丁们送豆腐的戏曲。

秀兰 (唱)他勾结蒋匪把人害,派款派捐还有抽壮丁。要是逢上灾年涨大水,他们还要仗势来欺人。

嫂子 (唱)记得那年我一十三岁,半夜里风暴到了湖滨。大水冲去我的屋顶,东西冲得干干净![5]9-10

当洪水泛滥,贫困的湖南人民生活无疑更是雪上加霜。当提到修整洞庭大堤时:

嫂子 (唱) 提起整修南洞庭,我笑在眉头喜在心。[5]11

如果不是生活在江南湖区的人民大概是不能感受到这份喜悦的。

洞庭湖区的人们以水稻为主要农作物,在戏文里也自然体现了这一地域性特征。如《牧鸭会》“山连湖来湖连山,湖山周围好稻田”展现着湖湘的地域风光:一马平川,湖田相连;又如著名的《打铜锣》也是围绕林十娘放出自家鸡鸭偷吃集体稻谷粮食,蔡九运用智慧说服教育最后令其幡然醒悟的戏剧。

金秀梅 (内唱山歌上)手拿板耙赶上坪,两边鸡鸭闹哄哄,我的哥哎!脚脚踩的黄金谷,柴干米熟谷进仓,太阳晒得脸放光。

(白)今年搭帮毛主席,扮了这多的谷子,大家都喊我做谷老板呢! 哈哈哈![6]

可见农民种植水稻丰收稻谷的喜悦。这无不体现着湖湘的饮食民俗:以种植水稻为主,以米饭为主食。

从某些戏文里还可以看到农业生产过程习俗,“包括农业生产工具的制作和使用,以及具体的生产程序”[3]45。湖湘一带牛耕是主要农作生产方式,牛在农户里自然有着举足轻重的地位。如花鼓戏《骆四爹买牛》在“买牛”一事上,骆四爹与富农存在较大的矛盾冲突,竞相购买胡春梅的牛。在《牧鸭会》中杨金明负责合作社里的鸭子,但因“几百千把”的鸭子的粮食问题,“应该积极想办法开发点食场”。他在和蔡黑鱼对话中说:“好,你就在这里看啊,我到农业社去商量一下,看他们是不是肯借牛和犁给我们。”[5]69可见牛犁工具的重要性。最典型的应该是《还牛》这出戏:

张茂林 春梅同志!

(唱)小黄牛失了踪已有四载,没料想喜讯却从天外来、喜坏了姑娘、嫂子、伢婆、细崽,乐坏了王家三爹李大娭。[5]290

已经丢失了四年的牛突然失而复得,得主不断打听寻找送上门来后,举家上下欢喜不甚,如果牛在农业生产中不是那么重要,自然也不会有如此大的喜悦。又如:

李桂生 老张同志呃,你们队里的耕牛有蛮多吧?

张茂林 我们湖区那就比不得你们山区,缺的就是牛呀!

宋春梅 是呀!要不是缺牛,路隔千里,水隔洞庭,他们怎么会跑到我们山区来买牛罗?

李桂生 那你们为什么失了牛不找呢?

张茂林 怎么没找, 脚板皮都跑翻了, 都讲十有八九是被老虎吃掉了。[5]290-291

在湖区犁地,自然“牛”在农耕生产中意义重大。不过随着经济发展后面出现了用机器代替牛耕的现象,《野鸭洲》就反映了1976年盛夏洞庭湖滨用拖拉机机器作业的生产方式。

农业民俗还具有农业生产的季节性和周期性特点,花鼓戏中还有体现农业耕作的时序、节令习俗的。如《抽水机旁》因机器坏掉,急坏了春耕时节的农民们。

春兰 (唱)背时的旧机子把人磨。

(杨队长背犁急上)

杨队长 (唱)田里干的结了壳。犁耙功夫急如火,季节催人不能拖。春兰,春兰,机子还没修好呀?!

春兰 队长呃,上午栽树,下午就要歇凉,哪里这样快罗。

杨队长 春兰,坡上那三十亩高岸田,就等水开犁啦。

(唱)队上人望着你,等着你,望你等你把水送上山坡。张满伢子急得脚直跳,刘桂生急得手直搓,我还算有点子忍耐性。也急得机房、田里,田里、机房两头梭。[5]226-227

而由湖南省汨罗县委宣传部创作组集体创作曹宪成执笔的《春花烂漫》也有相似的情节。春耕时节,用来犁田的拖拉机“冷火消烟动不得身”,急坏了队里的张队长,春兰自告奋勇说能修好机器,张队长不信任她但一时又找不到合适的人来修理,从而上演了一出闹剧。这两出戏都体现了农业生产对自然时序、节令的依赖性极强。农民常说的“庄稼不等人”、“季节不饶人”,就说明农事一旦违背规律,就要遭到失败。戏中的人物生动再现了农民因机器损坏造成的生产延时而出现的焦虑与恐慌。

湖湘一带还有寿诞礼俗。寿礼是庆祝人生诞辰的礼俗。祝寿的寿礼,一般以食品为主。寿礼既是家人祝福老年人健康长寿的一种风俗,也是亲朋好友团聚,增进友情的一种礼俗。在花鼓戏《真的对不住》里就提到了这种习俗:

戴福雨 (放下礼物)亲家母请升起,我来与你拜寿!(欲拜)

戴福雨 亲家母,你老人家今天五十大寿,几斤花生送把你老人家,小意思,小意思,对不住,对不住!

戴福雨 嘿嘿嘿,亲家母,你老人家满五十,我不来拜寿,那还象话!对不住,小意思![5]217-219

戏中戴福雨给亲家母祝寿无疑也是一次家庭文化活动,亲戚团聚增进亲情。以祝寿为题材的花鼓词《八仙祝寿》最受群众喜爱,祝寿被视为人生最神圣的典礼之一。可见花鼓戏本身就是湘俗文化的一面镜子。而无论是哪一曲花鼓戏,最后的结局都是“大团圆”式的,好人好报恶人受惩,极大地满足了群众的心理。

3 语言的乡土气息

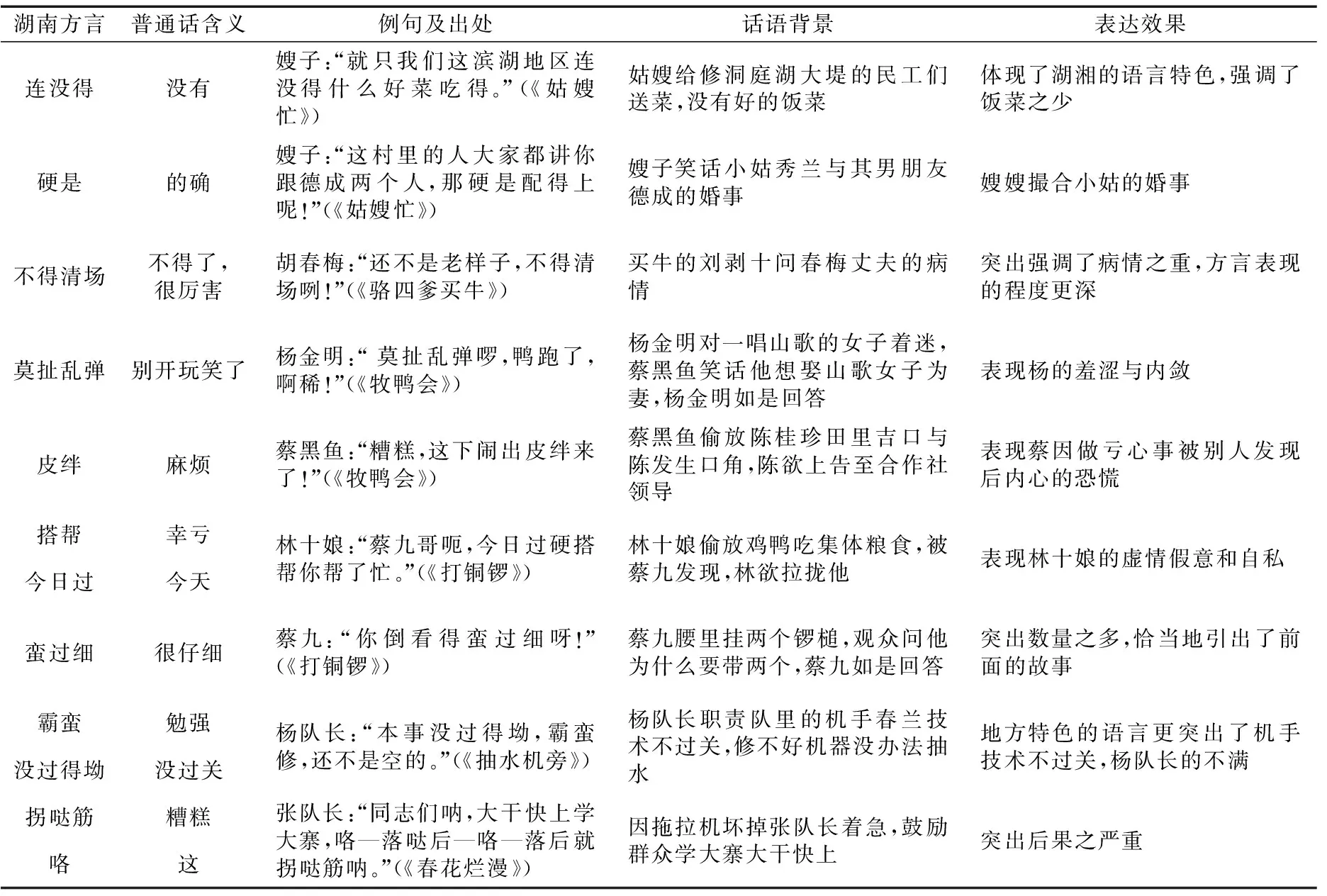

湖南花鼓戏是以反映现实生活题材特别是以乡土题材为主的地方戏,它演的是群众生活中的事,说的就必然是群众熟知的乡音土语。“方言不仅是一定区域的人们用来交流思想、情感、信息和其他一切非物质形态文化的重要的工具,其自身的内容和形式就凝结着特定区域的历史文化内涵,反映着某一区域人们的生活方式、思维方式和心理特点。”[2]181花鼓戏做为一种地方戏曲,它浓烈的地方特色很大程度上还依赖于它的方言,如表1所示:

表1 湖南花鼓戏中的部分方言释例②

“花鼓戏本来就是一种由劳动人民自编自演自我娱乐的艺术形式,传统剧目多属艺人的口头创作,以民谣、民歌、俗话、歇后语以及朴素的生活语言为基础提炼、加工……在一定的曲式和句式规范下,艺人们可以即兴发挥,当场创作表演。”[7]写农村之景时,经典戏曲《牡丹亭》“劝农”一出这样描绘:“平原麦洒,翠波摇翦翦,绿畴如画。如酥嫩雨,绕塍春色藞苴,趁江南土疏田脉佳。”“月明无犬吠黄花,雨过有人耕绿野。真个,村村雨露桑麻。”字字珠玑、文采斐然,描写农村自然景象的文字一经文人的加工,读来便赏心悦口。但同时阳春白雪的戏曲自然曲高和寡,花鼓戏正是用富有地方特色的方言入戏,才被广大的百姓群众所接受并迅速广为流传,百姓化的戏曲才可见民俗特征。湘语言是湖湘民俗文化的重要组成部分,体现着湖湘人民的话语方式、思维方式和心理特点。另外,从演出情况上看也无不体现着民俗性。花鼓戏演出的时间多在劳动之余、节日之际,或邻里喜庆之时,大多用以节劳,或自娱自乐。演唱花鼓戏成为老百姓节日之时调节生活的工具。嘉庆年间《祁阳县志》:“上元,城市自初十日至十五日,每夜张灯大门,有鱼、龙、狻猊、采茶诸戏,金鼓爆竹喧闹,午夜不禁。”《浏阳县志》载:“元宵,剪纸为灯,县之庭户……又以童子妆丑、旦剧唱。金鼓喧闹,自初旬起至是夜止。”[2]221而正是这些孕育了花鼓戏,可见节日民俗对湖南花鼓戏的起源与发展具有重要的影响。

民俗文化对湖南花鼓戏的产生有着不可忽视的作用,湖南花鼓戏便是诞生在这具有浓厚文化氛围的湖湘民族文化的土壤之上的,从湖南花鼓戏里可窥见湖湘民俗文化一二也自当是顺理成章之事。随着社会经济的发展,生活的快节奏化,习惯了电视电脑的人们对花鼓戏的热衷早已有减当年,花鼓戏逐渐被淡化被忘却。笔者通过对大量的花鼓戏内容分析发现,大多数作品都是反映1950—60年代农村生产生活的事情,现在听来自然陌生遥远,在群众中难以再获得市场,自然也是见怪不怪之事。创作花鼓戏时如果能挖掘出湖湘民俗文化中那些有意义有价值有民族特性的成分,同时又结合时代特征,相信至少能改变目前花鼓戏在广大的百姓群众中的被冷落的接受状态。

注释:

①地方志内容转引自梁贝.湖南花鼓戏的平民性[J].艺海,2009(6):31.

②表格形式参照谭真明.湖南花鼓戏研究[D].曲阜:曲阜师范大学博士学位论文,2007:183-185.

[1]罗娜.20世纪80年代以来花鼓戏研究综述[J].湖北第二师范学院学报,2009(11):56-58.

[2]谭真明.湖南花鼓戏研究[D].曲阜:曲阜师范大学博士学位论文,2007.

[3]钟敬文.民俗学概论[M].上海:上海文艺出版社,1998.

[4]郑劭荣.湖南花鼓戏与傩俗渊缘考[J].吉首大学学报,2008(11):99.

[5]中国戏剧家协会湖南分会编.湖南戏剧选[M].长沙:湖南人民出版社,1979.

[6]湖南省文学艺术工作者联合会.年年笙歌:湖南省青年文学创作选集[M].长沙:湖南人民出版社,1956:64.

[7]湖南戏曲研究所.湖南地方剧种志·湘剧、长沙花鼓戏[M].长沙:湖南文艺出版社,1992:337.

(责任编校:文中)

StudyonHuxiangFolkCultureThroughHunanHuaguOpera

SONGLing

(Literature School, Guangxi Normal University, Guilin, 541004, China)

Hunan Huagu opera was conceived in the soil of Huxiang folk culture. You can glimpse certain characteristics of Huxiang folk culture from the origin, content and language features.

Hunan Huagu opera; Huxiang folk culture

2010-04-12.

宋玲(1981—— ),女,湖南常德人,广西师范大学文学院硕士研究生,研究方向:魏晋南北朝文学。

J825

A

1673-0712(2010)04-0044-04