CTA与3D-DSA在颅内动脉瘤诊断中的对比观察

谢兰军, 钱令涛, 李乃玉, 谢 军

(安徽省阜阳市人民医院神经外科, 安徽 阜阳 236000)

颅内动脉瘤(AN)是局部血管异常改变产生的脑血管瘤样突起,临床上AN是引起蛛网膜下腔出血最主要的原因,后者是临床上造成脑血管病患者死亡的重要原因[1]。早期诊断和有效的术前评估成为成功治疗颅内动脉瘤的关键因素。目前CTA与3D-DSA术是最常用于AN的检查方法。3D-DSA术目前已作为临床上AN诊断的金标准,已在临床上得到广泛运用[2]。本研究选取了简单方便而重建效果好的常规CTA VR技术与3D-DSA作对照研究。评价不同方法对颅内动脉瘤的诊断价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象:2008年1月至2010年12月在本院治疗,临床怀疑颅内动脉瘤的患者36例(男16例,女20例;平均51.6±7.3 岁)。Hunt-Hess分级其中 I级 8例、Ⅱ级16例、Ⅲ级10例、Ⅳ级2例。36例患者中共检出41个颅内动脉瘤。入院时32例患者表现为蛛网膜下腔出血。

1.2 CTA检查方法:CTA使用GE Lightspeed 16层螺旋CT机。扫描延迟主要采用SmartPrep软件自动确定。图像处理使用 Adw4.1工作站,进行容积再现(VR)及最大密度投影(MIP)重建。

1.3 3D-DSA 检查方法:使用 AXIOM Artis dTA(德国西门子公司,德国)。在5 s内进行全程220的复杂轨迹旋转扫描,以6幅·s-1的速度采集图像。图像处理使用x-Leonardo工作站,进行VR重建。

1.4 诊断动脉瘤:图像分析由有经验神经外科及影像科医师共同阅读CTA及3D-DSA图像,动脉瘤的诊断标准为:瘤颈、瘤体明确显示,瘤颈>3mm;对于瘤颈<3mm、瘤体显示不清、怀疑动脉瘤者,结合临床表现并参考入院所做CT或MR图片确定诊断。

1.5 统计分析:应用SPSS13.0统计学软件进行统计分析。

2 结果

2.1 总的检出结果:36例患者中,32例患者检出1个颅内动脉瘤,3例患者检出2个颅内动脉瘤,1例患者检出3个颅内动脉瘤多发动脉瘤。41个动脉瘤分布部位:大脑前A1段1个(2.4%),A2段1个(2.4%);前交通动脉9个(22.0%);大脑中动脉M1段1个(2.4%),分叉部 3个(7.3%);后交通动脉 8个(19.5%);眼动脉3个(7.3%);脉络膜前动脉2个(4.9%);颈内动脉颅内段8个(19.5%);椎动脉2个(4.9%);基底动脉远端1个(2.4%);大脑后动脉P1段1个(2.4%)。

2.2 动脉瘤检出率的统计学结果:与3D-DSA结果相比较,CTA对动脉瘤的敏感性为88.89%,特异性为100%,准确性80%,与3D-DSA比较无显著差异(P>0.05)。

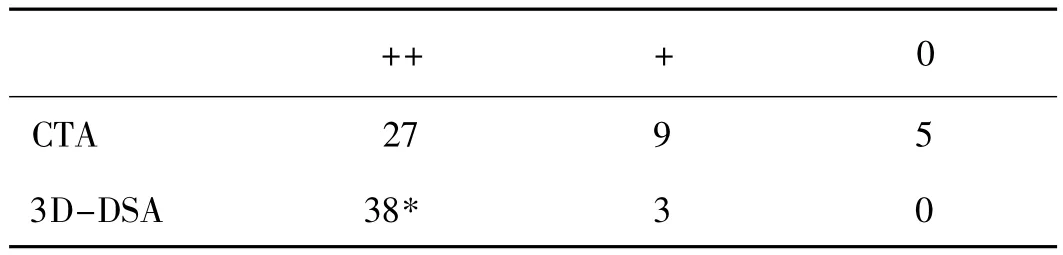

2.3 动脉瘤颈及与载瘤动脉的关系:动脉瘤颈及与邻近血管关系的显示,CTA只对27个瘤颈清晰显示,5个瘤颈形态及邻近血管三维空间结构无法显示。3D DSA的VR优于CTA。3D DSA对38个瘤颈及周围血管三维结构准确清晰显示,清楚显示率高。3D-DSA对瘤颈及周围血管三维结构的清晰显示率优于CTA,(P<0.01),见表2。

表2 动脉瘤颈的可见度与载瘤血管关系显示情况 (n=41)

3 讨论

蛛网膜下腔出血最主要的原因是颅内AN的破裂所致,占脑血管病死亡病例的25%。临床上AN的早期诊断及评估载瘤动脉及邻近重要结构的空间关系,将影响AN疗法的选择和预后。

目前关于颅内动脉瘤影像学检查方法的临床研究报道很多,以期找到一种准确、方便的颅内动脉瘤的血管检查技术。随着医学影像学成像设备以及计算机三维重建技术的快速发展,CT血管造影在诊断颅内AN的准确率上得到很大提高,临床上CTA可用于脑动脉瘤的筛选、诊断和动态观察,可同时显示多支血管,并可多角度进行数据采集,还可同时显示瘤栓形成、钙化及血管周围结构,为临床医生明确颅内AN治疗方案提供重要参考信息,在颅内动脉瘤的诊断方面显示出巨大优势。但CT血管造影只能观察血管解剖结构而不能了解血流动力学情况,对大脑末梢血管的显示不如3D-DSA,同时操作者重建的熟练程度将影响图像质量等[4]

临床上传统的2D-DSA一直以来被作为检测颅内AN的金标准,但因其观察角度方面的局限性,使得2D-DSA成像技术不断受到CTA和MRA等非创伤或微创伤成像技术检查方法的挑战。3D-DSA是近年来在旋转DSA技术上发展起来的新技术,是旋转血管造影技术、DSA技术及计算机三维图像处理技术相结合的产物,其工作原理为采用二次旋转DSA采集图像,然后将所采集的成像数据传至工作站进行容积再次重建后处理,可以针对病变进行任意角度的观察,DSA技术具有较高的诊断准确性;高质量的动脉瘤成像优点。临床上今后将以3D-DSA成像作为评价颅内动脉瘤的金标准[5]。

在本研究中,36例患者中CTA术对动脉瘤的敏感性为88.89%,特异性为100%,准确性为80%,与3DDSA成像技术比较无显著差异(P>0.05)。另外本研究结果显示在对动脉瘤细节及瘤颈的显示方面,3DDSA要明显优于CTA,两者之间存在显著性差异(P<0.05)。

[1]Wardlaw JM,White PM.The detection and management of unruptured intracranial aneurysms[J].Brain,2000,123(2):205-221.

[2]李大成,邢喜玲,李亚军,等.CTA与DSA诊断颅内动脉瘤的对比研究[J].实用放射学杂志,2005,21(8):789-792.

[3]Villablanca JP,Martin N,Jahan R,et al.Volume-rendered helical computerized tomography angiography in the detection and characterization of intracranial aneurysms[J].Neurosurg,2000,93(2):254-264.

[4]杨永林,熊峰,刘谦东,等.CTA和3D-DSA在颅内动脉瘤早期诊断中的价值[J].青岛大学医学院学报,2009,45(2):125-127

[5]Jayaraman MV,Mayo-Smith WW,Tung GA,et al.Detection of intracranial aneurysms:Multi-detector row CT angiography compared with DSA[J].Radiology,2004,230(2):510-518.