穴位埋线对非酒精性脂肪肝足三阴经穴位皮温的影响

周晓玲,谢 胜,侯秋科

(广西壮族自治区柳州市中医院消化科,广西柳州,545001)

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是一种与胰岛素抵抗(IR)和遗传易感密切相关的代谢应激性肝损伤[1]。随着人们生活水平的提高及生活方式的改变,非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)已成为21世纪全球重要的公共健康问题[2],近年来,发现通过中医外治穴位埋线的方法对治疗NAFLD效果明显。本科应用穴位埋线治疗NAFLD患者,通过经络病机理论的建立,形成了标准化诊疗流程,疗效显著,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2008年5月~2010年5月本院消化科住院及门诊就诊患者100例。其中男66例,女34例,年龄24~66岁,平均 39.5岁,病程均>6个月。患者伴冠状动脉粥样硬化性心脏病4例,高血压病9例,高脂血症78例,糖尿病10例;CT诊断:轻度26例,中度61例,重度11例。临床诊断患者均符合中华医学会2006年2月修订的《非酒精性脂肪性肝病诊疗指南》[3]。100例患者依就诊顺序随机分为2组:治疗组50例,对照组50例。2组患者在年龄、性别、肝功能、血脂、病程等方面具有可比性(P>0.05)。均要求2组患者在治疗前接受健康教育,治疗期间合理的能量摄入以及中等量有氧运动、纠正不良生活习惯。

排除标准:①自身免疫性肝病。②遗传性肝病。③胆道梗阻、严重的糖尿病急慢性并发症。④失代偿期肝硬化。⑤严重的缺氧性疾病、妊娠和哺乳。⑥过敏体质者。⑦依从性差,资料不完整者。每位入选患者都签署了书面知情同意书。

1.2 治疗方法

1.2.1 治疗组选穴及标准化穴位埋线:治疗组应用穴位埋线治疗。选择天枢、梁门、脾俞、气海、足三里、阴陵泉、肝俞、肾俞、丰隆(双侧)、血海进行穴位埋线治疗。每周选取早上9~11点行背俞穴位埋线疗法治疗。受试者采取俯卧位,保持安静休息15 min,室温保持在(28±1)℃。常规皮肤消毒,将适当长度的03号无菌医用羊肠线,穿入7号注射针头内,针头刺入穴位提插得气后,用针芯抵住羊肠线,缓慢退出针管,将羊肠线留于穴内,以胶布固定并敷以无菌棉球。每周埋线1次,疗程3个月。羊肠线长度针刺深度选取:按照体表面积计算公式S(m2)=0.0061×身高(cm)+0.0128×体重(kg)-0.1529(S≤1.5911 m2时羊肠线为0.8 cm,针刺深度为1.2 cm;1.5911 m2 1.2.2 对照组:对照组口服多烯磷脂酰胆碱胶囊(商品名:易善复,赛诺菲安万特制药有限公司,批号H20059010)治疗,前1月464 mg/次口服,3次/d;后2月232 mg/次口服,3次/d;疗程3个月。 2组患者均为每周穴位埋线治疗后上午9~11点检测足三阴经主要穴位皮温。检测方法为受试者采取交替侧卧位,保持安静,室温保持在(28±1)℃,检测时予红外热像仪探头对准检查部位并根据部位的需要,调整探头的角度和方向,使所需要采集的部位完全摄入镜头,观察人体穴位部红外辐射动态变化。1 min摄取3次皮温,取均值。 背俞穴位埋线疗法组首次治疗前,以及每次治疗后的即刻、10 min时给予1次穴位皮温检测,每周的检测均值作为1次记录值。西药治疗组首次服药前及每周来检后,休息15 min及30 min,各检测1次,2次检测取均值作为1次记录值。 治疗前后检测受试者的肝功能,包括谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST),血脂,包括甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)实验室检查指标。 在治疗结束时,各组肝功能、血脂及胰岛素指数变化均较治疗前有明显改善(P<0.01);治疗前各组肝功能、血脂及胰岛素指数无明显差异,治疗后治疗组肝功能ALT、AST水平较对照组明显下降(P<0.01)。见表1。 表1 各组治疗前后肝功能、血脂及胰岛素指数变化情况(±s) 表1 各组治疗前后肝功能、血脂及胰岛素指数变化情况(±s) 与各组治疗前相比,治疗后**P<0.01;与对照组治疗后比较,##P<0.01。 组别 n 时间 ALT(U/L) AST(U/L) TC(mmol/L) TG(mmol/L)治疗组 50 治疗前 97.3±31.6 69.2±24.5 6.2±1.5 2.8±0.6治疗后 35.0±17.1**## 32.2±15.1**## 5.2±0.7** 1.9±0.2**对照组 50 治疗前 95.4±32.2 70.2±20.2 6.3±1.6 2.9±0.6治疗后 67.2±26.1** 57.3±18.9** 5.3±0.7** 2.0±0.5** 分析治疗组治疗前后足三阴经穴位皮温的变化发现,穴位埋线治疗前后足三阴经穴位皮温都有明显的改善,提示穴位埋线治疗可提高足三阴经穴位皮温(P<0.01),其改善作用明显优于对照组(P<0.01)。见表2。 表2 各组治疗前后穴位皮温变化情况(±s,℃) 表2 各组治疗前后穴位皮温变化情况(±s,℃) 与治疗前比较,**P<0.01;与对照组相比,##P<0.01。 组别 n 治疗前 治疗后治疗组 50 32.5±0.75 36.7±0.31**##对照组 50 32.6±0.62 33.1±0.29** 治疗组未见不良反应。对照组有1例(2.0%)患者出现全身少量散在皮疹,口服扑尔敏片后恢复。 NAFLD的治疗历来是国内外肝病界关注的热点,现代中医治疗本病多以辨证内服中药为主,西医治疗药物主要包括抗氧化剂、降脂药物、胰岛素增敏剂及配合保肝护肝类等药物的应用[4],但服用西药NAFLD患者易出现肝功能损伤修复效果欠佳,以及修复后难保持病情长期稳定。本病病程较长,肝脏纤维化程度不一,用药辨治的效果不稳定,且面临长期用药、患者难于承受的问题。埋线疗法已在肥胖症的治疗中取得了很好的临床疗效[5],具有较高的应用价值。有临床研究表明,运用针灸治疗非酒精性脂肪肝,总有效率达91.7%,能有效改善NAFLD患者的临床症状及肝功能,具有降低血脂水平和抗肝纤维化的作用[6],穴位埋线的埋线过程与针刺过程相似,肠线在穴位内慢慢软化、分解、吸收的过程对穴位产生一种柔和而持久的刺激,具备针刺“静以留之”的长期作用,达到慢性疾病长期治疗的目的。作用机理类似“埋针”疗法。 最新2009年非酒精性脂肪性肝病中医诊疗共识意见指出[7],非酒精性脂肪肝多因饮食不节、先天禀赋不足或劳倦内伤致脾肾亏虚才是此病的根本病机,从而引起痰湿淤滞互结,进而形成脂肪肝,此为非酒精性脂肪性肝病的脏腑病机,本研究通过大量的前期的临床工作发现穴位埋线对治疗非酒精性脂肪肝的治疗有效率达92.5%[8],可通过降低血清瘦素水平、改善胰岛素抵抗,增加肝细胞对胰岛素的敏感性,从而调节血脂代谢,同时,结合前期的临床及科研认识,观察到,选取膀胱经脾俞、肾俞及足三阴经等穴位埋线疗法治疗NAFLD疗效确切,可能是通过调节膀胱经经脉经气及足三阴经气,进而影响肝、脾、肾经脉气血运行,达到补益脾肾功能之目的。故提出“足三阴经经气运行失衡是导致 NAFLD的经络病机基础”。 有研究提示循经红外辐射轨迹可直观显示经脉循行路线,其轨迹与人体的机能调控有密切的关系[9]。基于以上观点,本项目拟应用穴位埋线治疗NAFLD,通过监测穴位埋线治疗NAFLD患者足三阴经脉穴位皮温的明显升高从而验证经络病机理论。 综上所述,本研究认为NAFLD的基本脏腑病机是脾肾亏虚,经络病机为足三阴经经气运行失衡,本研究以中医的脏腑及经络病机的理论为指导,从疾病的本质入手,达到了良好的治疗效果,此研究结果对应用穴位埋线治疗非酒精性脂肪肝具有临床应用价值,值得深入研究。 [1] 周传文,潘 峰,李倩君 ,等.L-FABP与非酒精性脂肪肝及胰岛素抵抗的关系[J].实用临床医药杂志,2010,14(19):92. [2] 刘朝阳,李雅君.非酒精性脂肪肝与代谢综合征研究进展[J].海南医学院学报,2009,15(10):1336. [3] 中华医学会肝病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组.非酒精脂肪性肝病诊疗指南[J].中华肝病学杂志,2006,14(3):161. [4] 刘 梅,陆伦根.非酒精性脂肪性肝病的治疗[J].实用临床医药杂志,2007,11(5):18. [5] 卢 文,朱礼刚,苏清伦.埋线治疗单纯性肥胖症并发血脂异常临床研究[J].世界针灸杂志英文版,2009,18(3):1. [6] 胡卫东,杨浩明,郑高坪,等.针灸治疗非酒精性脂肪性肝炎的临床观察[J].广州中医药大学学报,2006,23(1):39. [7] 中华中医药学会脾胃病分会.非酒精性脂肪性肝病中医诊疗共识意见[J].中国中西医结合消化杂志,2010,18(4):276. [8] 周晓玲,谢 胜,肖文胜,等.穴位埋线结合强肝消脂饮对非酒精性脂肪肝血清瘦素水平及胰岛素抵抗指数的影响[J].中国中医急症,2010,19(11):1845. [9] 许金森,胡翔龙,王培清,等.经脉线与非经脉线相关组织导热性的比较[J].中国针灸,2005,25(7):477.1.3 穴位皮温检测

1.4 观察指标

2 结 果

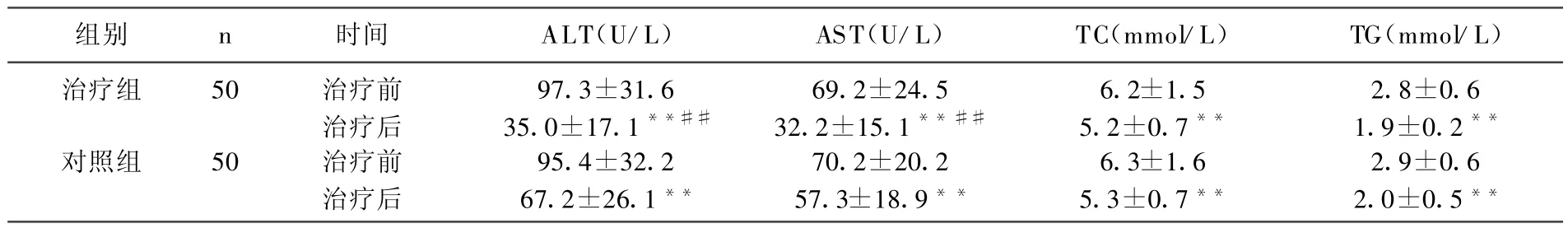

2.1 治疗前后各组肝功能、血脂及胰岛素指数变化

2.2 治疗前后穴位皮温变化情况

2.3 不良反应

3 讨 论