低碳生态城市群宜居性评价指标体系研究*

周跃云,赵先超,晨 风,张 旺,杨 英

低碳生态城市群宜居性评价指标体系研究*

周跃云1,赵先超2,晨 风3,张 旺1,杨 英1

(1.湖南工业大学 长株潭两型社会研究院,湖南株洲412007;2.湖南师范大学资源与环境科学学院,湖南长沙410081;3.长沙民政职业技术学院民政系,湖南长沙410012)

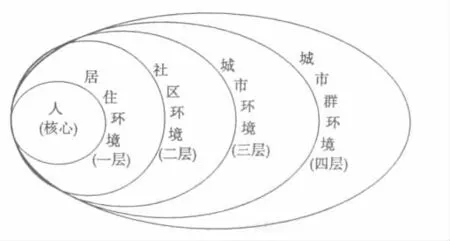

建设低碳生态城市群是实现中国城市可持续发展的必由之路。低碳生态城市群的人居环境,应形成“四层一核心”,即居住环境(第一层)、社区环境(第二层)、城市环境(第三层)和城市群环境(第四层)四层及其核心“人”的空间层次结构。低碳生态城市群与宜居性二者的关系,具有共同的出发点与落脚点及建设主体的一致性,而且前者是后者的载体,后者是前者的目标之一。低碳生态城市群人居环境是一个复杂的巨系统,它具有空间结构的多维性、涵盖内容的多样性、提升的约束性、目标的确定性、优化路径的清晰性及建设的动态性等特征。

低碳生态城市群;宜居性;评价指标

Abstract:Facing the problems of global climate change and the population,resources and environment,China must modify the existing urban development pattern and build the conserving resource and friendly environment city.Thereby,low carbon eco-agglomeration is the only way to achieve sustainable development for Chinese cities.The concept of the low-carbon was firstly introduced.Based on the definition and analysis of low carbon eco-agglomeration,it also states the relationship between the low carbon eco-agglomeration and the livability,and proposes“the four Layers-one Core”hierarchy of human settlements of low carbon eco-agglomeration.Then,its characteristics and tentatively constructs evaluation index system for the livability of low carbon eco-agglomeration are analyzed in order to provide a reference and guidance to upgrade the livability,a theoretical support to improve and optimize for the human settlements even successfully guides the urban group towards the low -carbon and ecology.

Key words:Low Carbon Eco-Agglomeration;livability;evaluation index

进入21世纪,人类面临着资源耗竭、能源短缺以及气候变暖等全球化问题。有效应对全球气候变化,消减CO2排放量,已经成为世界各国的共识。城市是碳排放最主要的集中地,而城市群又是当今区域城市集合体参与全球竞争的主体,构建低碳生态城市群是实现城市可持续发展的必由之路。

一 关于“低碳”和低碳生态城市群

(一)“低碳”的概念

在应对全球气候变化的背景下,“低碳”概念应运而生,继而“低碳经济”、“低碳社区”、“低碳城市”以及“低碳城市群”等新概念也相继出现。

低碳经济(Low-carbon Economy)首先由英国《能源白皮书》(题为“我们未来的能源:创建低碳经济”)提出,并指出低碳经济是通过更少的自然资源消耗和更少的环境污染,获得更多的经济产出;低碳经济是创造更高的生活标准和更好的生活质量的途径和机会,为发展、应用和输出先进技术创造机会,也能创造新的商机和更多的就业机会。[1]国内学者后来对低碳经济的概念、内涵等也有了比较深入的认识。[2-4]国际气候组织给低碳城市下的定义是:在城市内推行低碳经济,实现城市的低碳排放,甚至是零碳排放。国内学者夏堃堡、付允、刘志林、辛章平等又分别从不同角度给出低碳城市的定义。[5-7]虽然存在不少争议,但多数学者强调低碳城市是企业以低碳经济为发展模式,市民以低碳生活为理念和行为特征,政府以低碳社会为建设蓝本的城市。相比低碳经济和低碳城市,仅有个别学者提出低碳城市群的概念,即指在城市群发展的过程中,改变传统的发展模式,引导城市群进行低碳生产、低碳生活和低碳消费,形成节能高效、节约健康、结构优化的城市群经济社会运行体系。[8]

国际上任何一个生态型城市和宜居性城市都是以低碳经济为支撑的。[9]基于这一研究基础,本文提出低碳生态城市群的概念。

(二)低碳生态城市群的概念

综合国内外学者对于低碳经济、低碳城市、低碳城市群等相关概念的探讨,我们认为低碳生态城市群是指在一定的地域范围内,遵循自然生态规律,由不同等级、规模和职能的低碳生态城市组成,采用以绿心、绿带和绿楔等间隔的公交走廓型城市空间扩张方式,构建网络化、紧凑型、生态型、组团式、嵌套式核心区空间结构,建设区域性轨道交通和公共交通发展走廊,最大限度地减少能源消耗和CO2排放,并通过低碳生产、低碳消费、低碳设施、低碳支持、低碳保障等措施,低碳产业支撑力强、区域协调性好、资源集约度高、就业容纳量大、生态良性循环,整体实现人与自然、人与人之间和谐互惠共生的城市“复合体”。

(三)低碳生态城市群的内涵

一是从建设目标上讲,一方面要在区域里塑造人口容量适度、资源高效利用、生态环境优美、经济繁荣发达、社会公平正义、人居环境优良的复合生态系统;另一方面要从空间上形成网络化、紧凑型、生态型、组团式、嵌套式的优化结构模式;在城市和城乡之间实现联系便捷、分工明确、产业错位发展和成果共享、优势互补的良好格局。

二是从建设要求上讲,低碳生态城市群建设主要是强调人口、资源、环境、社会和经济系统的协调发展,突出发展的可持续性,实现人与自然、人与人、城乡与自然以及人与社会之间的和谐共生。

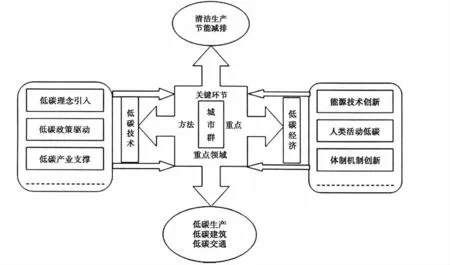

三是从建设思路上讲,低碳生态城市群建设以区域协调发展为前提,以低碳经济为重点,以最大限度地减少能源消耗、CO2排放和保持良好生态为出发点,以清洁生产、节能减排为关健环节,以低碳技术为发展方法,以低碳生产、低碳建筑和低碳交通为重点领域(见图1)。

四是从建设途径上讲,低碳生态城市群主要通过低碳理念引入、低碳政策驱动、低碳规划指导、低碳产业支撑、低碳技术支持、低碳氛围营造等低碳城市发展途径,实现网络化、紧凑型、生态型、组团式、嵌套式的核心区空间优化,以及城市之间区域性轨道交通和公共交通发展走廊的联接,突出了低碳城市群和生态城市群建设的有机合一性。

五是从系统角度上讲,建设低碳生态城市群是一项复杂的系统工程,这既是一个过程,也是一个目标,更体现了过程和目标的结合——动态性。

二 低碳生态城市群与宜居性的相互关系

(一)共同的出发点与落脚点

低碳生态城市群的建设目标就是形成人口容量适度、资源高效利用、生态环境优美、社会公平正义、经济繁荣发达、人居环境优良的城市“集合体”,这样一个建设目标与宜居性的提升具有较强的一致性,即都强调自然生态环境的优美,强调市民的“宜居”、“宜行”、“宜游”和“宜业”等。而宜居性的提升也是未来城市以及城市群发展的趋势。以往的城市化发展模式的特点是:城市低密度摊大饼扩张、私人轿车为主导的机动化、化石燃料为基础、一次性产品泛滥和环境污染严重。这种城市建设模式如果不向低碳化与生态化转型,其宜居性是大打疑问的。从该层面看,低碳生态城市群建设与宜居性的提升有着共同的出发点和落脚点,即都是坚持以人为本,贯彻落实科学发展观,使人们过上安全、健康、幸福、有尊严和充满希望的生活。

(二)前者是后者的载体,后者是前者的目标之一

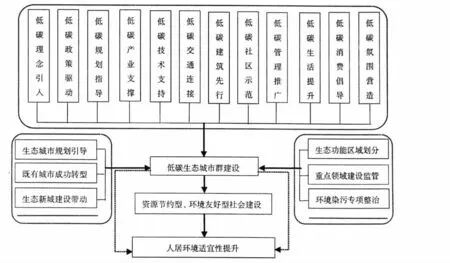

低碳生态城市群建设主要通过低碳理念营造、低碳政策驱动、低碳规划指导、低碳产业支撑、低碳技术支持、低碳环境优化等低碳城市发展途径,实现核心区空间重构,从而建设“两型”社会和低碳社会,进而提升人居环境适宜性水平。

图1 低碳生态城市群建设途径及建设思路

图2 低碳生态城市群与宜居性的相互关系

人居环境有广义和狭义之分,狭义上的人居环境仅指居住环境,而广义上的人居环境则包括了居住环境、社区环境、自然环境、经济环境和社会环境等。低碳生态城市群“两重性”建设目标就包括了要塑造人口容量适度、资源高效利用、自然环境优美、人居环境优良、社会公平正义、经济繁荣发达的复合生态系统,可以说建设低碳生态城市群最终目标便是提升宜居性(见图2)。

(三)建设主体的一致性

低碳生态城市群建设主体主要包括政府、企业、非政府组织(NGO)及社会公众。政府的作用在于低碳政策的制定、低碳规划的编制、低碳氛围的营造与低碳管理的推广;企业的作用在于通过市场化逐步形成低碳产业,通过技术研发提供低碳支持,通过TOD模式实施低碳交通,通过能效标准规范低碳建筑;社会公众的作用在于低碳社区的示范、低碳生活的提升、低碳消费的倡导和低碳环境的优化。人居环境的提升主体也主要是政府、企业、NGO及社会公众等。另外,人居环境适宜性提升措施虽与低碳生态城市群建设内容有一定程度的差异,但却有很大的一致性。比如,政府负责相关资源环境政策的制定、相关环境保护规划的编制;企业负责环保技术、低碳技术的研发;社会公民则应树立低碳生活的意识,把低碳消费落实在日常生活中,从而逐步构建低碳社会等。

三 低碳生态城市群宜居性探讨

(一)人居环境研究现状

自希腊学者道克迪亚斯(C.A.Doxiadis)提出“人居环境科学”(Ekistics)的概念以来,西方发达国家就通过建立评价指标体系展开了对城市人居环境质量的定量分析和评价工作[10]。由于研究范围的广泛性以及研究内容的多样性,“人居环境科学”已经成为国内外建筑学、规划学、地理学、社会学等学科研究的热点之一。

国内对人居环境的研究始于吴良墉院士,1997年他提出要以“建筑、园林、城市规划的融合”为核心来建构城市人居环境科学的学术框架,并认为人居环境的研究领域主要有居住系统、支持系统、人类系统、社会系统、自然系统与跨系统研究[11]。20世纪末期以来,城市人居环境的可持续发展及评价成为关注焦点,出现的研究成果也多集中于以下两个方面:一是研究内容上,以人居环境的内涵及评价指标体系研究为主[12-13];二是研究地域上,学者多以市县级区域为主对城市人居环境进行实证研究[14-17],在城市群尺度上,仅有少数学者研究了珠江三角洲、山东半岛和环渤海城市群的人居环境[18-20]。纵观已有研究成果,大都侧重单个城市人居环境的整体系统优化,但以减少能源消耗、CO2排放和保持良好生态为出发点,对具有共同区域特征的城市群宜居性研究尚未见到,本文即以此为切入点,对低碳生态城市群宜居性进行尝试性探讨。

(二)低碳生态城市群人居环境的空间层次结构

低碳生态城市群人居环境在空间尺度上可以划分为居住环境(第一层)、社区环境(第二层)、城市环境(第三层)和城市群环境(第四层)。从人地关系角度来看,这四层次的核心是人,形成了低碳生态城市群“四层一核心”的空间层次结构(见图3)。在“四层”的空间结构中,居住环境与社区环境是微观层次的人居环境,是居民生活与日常活动的主要环境,其作用是满足居民较低层次的社会需求,例如日用生活用品的购买、未成年子女的教育和轻微疾病的医治等;城市环境是中观层次的人居环境,是居民工作和社会交往的主要环境,其作用是满足居民较高层次的社会需求,例如日常工作的通勤、周末休闲娱乐和探亲访友等;城市群环境是宏观层次的人居环境,是居民旅游和商务活动的主要环境,其作用是满足居民更高层次的社会需求,例如商务洽谈、周边城市旅游等。

图3 低碳生态城市群人居环境“四层一核心”空间层次结构

(三)低碳生态城市群人居环境的概念和特征

我们认为低碳生态城市群人居环境是指人类以居住环境和社区环境为基本活动单元,以城市环境为主要活动单元,以城市群环境为拓展活动单元,进行居住、工作、娱乐、旅游休闲、社会交往和商务洽谈等活动,在低碳生态城市群建设和发展过程中,将人类、自然、和社会等复合要素融于一体的“集合环境”。

低碳生态城市群人居环境是一个复杂的巨系统,其特征主要有:一是低碳生态城市群人居环境空间结构的多维性,包括居住环境、社区环境、城市环境与城市群环境;二是低碳生态城市群人居环境涵盖内容的多样性,即涉及人类最基本的居住环境、人类生存所依赖的自然环境和生态环境以及人类发展过程中逐渐形成的社会(人文)环境等;三是低碳生态城市群人居环境提升的约束性,即低碳生态城市群人居环境的优化必须以城市群总体规划及各市规划为依据,与城市交通和其它基础设施的发展相结合[10],合理确定功能分区,全面提升低碳生态城市群微观、中观及宏观人居环境水平;四是低碳生态城市群人居环境目标的确定性,即人居环境的提升必须贯彻“以人为本”的理念,在坚持人与自然协调发展、经济和社会统筹发展、人口与资源环境可持续发展的基础上,最终提升“人”的宜居性;五是低碳生态城市群人居环境优化路径的清晰性,即低碳生态城市群人居环境创建要以“低碳化”和“生态化”为两大着力点,;六是低碳生态城市群人居环境建设的动态性,即低碳生态城市群人居环境创建不是一蹴而就的,人居环境的改善和提升,既是一个目标,更是一个过程,体现了空间尺度上的“静态性”与时间尺度上的“动态性”。

(四)低碳生态城市群宜居性评价

1.评价意义。低碳生态城市群宜居性评价,就是以低碳生态城市群为研究区域,以城市群包含的城市为基本评价单元,通过构建低碳生态城市群宜居性评价指标体系,运用评价模型,对城市群宜居性水平的高低进行定性与定量测算分析,这种评价能够为宜居性的提升提供科学参考和决策依据,进而为人居环境的改善和优化,为成功引导城市群向着低碳化和生态化提供理论支撑。

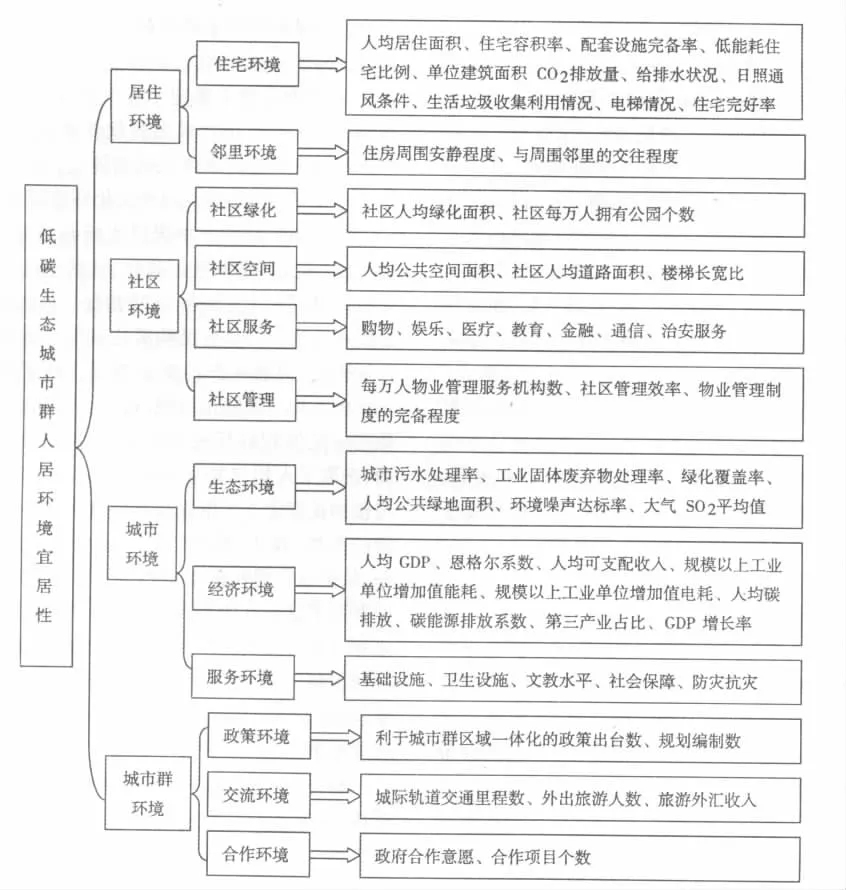

2.评价指标。笔者结合“四层一核心”的低碳生态城市群宜居性空间结构以及对低碳生态城市群宜居性内涵的分析,在参考相关文献的基础上,[11-19]构建了由居住环境、社区环境、城市环境与城市群环境四个一级指标以及若干个二级指标组成的低碳生态城市群宜居性评价指标体系(见图4)。

居住环境包括住宅环境与邻里环境2个方面,共12项指标。住宅环境良好是人居环境宜居性的基础。在住宅环境方面,本文选择的人均居住面积、住宅容积率、配套设施完备率、低能耗住宅比例、单位建筑面积CO2排放量、给排水状况、日照通风条件、生活垃圾收集利用情况、电梯情况及住宅完好率(等)10项指标综合反映了当前宜居住宅的物质环境要素。在邻里环境方面,由于邻里环境介于居住环境和社区环境之间,且鉴于与住宅环境更为接近,本文将其划分到居住环境一类。住房周围安静程度是衡量邻里环境的一个有效指标。另外,邻里之间的交往方式、交往程度及其所形成的亲疏程度,在某种程度上奠定了一个社区的生活情感氛围和人际关系。这些模糊的软要素融汇成的人文情感可能很难进行具体准确的评定,但对居住环境来说却也是一个不可忽视的文化环境要素。

社区环境是城市中居民生活与日常活动的主要环境,本文共选取社区绿化、社区空间、社区服务及社区管理4个方面共15项指标。社区绿化程度,已经成为当前城市居民购买住房的主要因素,也是增加碳汇、改善生态的衡量指标。社区绿化方面,选取的人均社区绿化面积、每万人社区拥有公园个数指标能够较好反映社区绿化水平;社区空间方面,选取了人均公共空间面积、社区人均道路面积与楼梯长宽比3个指标来反映;而社区能否拥有完善的购物、娱乐、医疗、教育、金融、通信及治安服务,是衡量宜居性的重要因素,因此在社区服务方面选取了以上几类指标;社区管理方面,健全的物业管理是当前我国社区发展的重要方向,因此本文选择了每万人物业管理服务机构数、社区管理效率、物业管理制度的完备程度3个指标来反映社区管理水平。

城市环境是城市居民工作和社会交往的主要环境,本文选取了生态环境、经济环境与服务环境3个方面,共20项指标。生态环境是城市人居环境的重要部分,文章选择的指标既有反映环境质量的环境噪声达标率、大气SO2平均值指标,也有反映环境治理的城市污水处理率、工业固体废弃物处理率指标,还有反映绿化水平的绿化覆盖率和人均公共绿地面积指标。经济环境是支撑城市群宜居性水平提升的动力,文章选取了9项指标,其中既包括反映居民收入水平的人均GDP指标、恩格尔系数、人均可支配收入,也包括反映经济效率的规模以上工业单位增加值能耗、规模以上工业单位增加值电耗指标,包括反映低碳产出的人均碳排放、碳能源排放系数指标,还包括反映经济与产业结构的第三产业占GDP比重指标以及反映经济增长的GDP增长率指标。服务环境既是支撑城市经济发展的保障,也是支撑宜居性水平提升的保障,本文主要选取了基础设施、卫生设施、文教水平、社会保障、防灾抗灾等5项指标:基础设施主要包括供水设施、交通设施、电气设施、通信设施、邮政设施等,与人居环境宜居性水平的高低有明显的相关性;卫生设施可以选取的指标有每万人拥有卫生技术人员数、每万人拥有病床数;交通设施可以选取的指标有每万人拥有公交车辆数、公交线网密度、公交出行率、达到快速公交系统(BRT)站点的平均步行距离等;电气设施主要指电力设施和供气设施;通信设施可以选取住宅电话普及率与每万人拥有手机数指标;邮政设施可以选取信报箱普及率、邮政工作人员服务水平等指标。

图4 基于“四层一核心”的低碳生态城市群宜居性评价指标体系

城市群环境是城市商务活动和居民旅游的主要环境,本文选取政策环境、交流环境与合作环境3个方面共6项指标。其中,政策环境是城市群内部交流与合作的基础,我们选择有利于城市群区域一体化的政策出台数、规划编制数2个指标反映;交流环境则通过万人拥有城际轨道交通里程数、外出旅游人数、旅游外汇收入3个指标反映;合作环境则通过政府合作意愿、合作项目个数2个指标反映。

笔者从相关的低碳概念出发,在对低碳生态城市群的概念和内涵、低碳生态城市群与宜居性相互关系等的论述上,重点对低碳生态城市群宜居性做了深入、全面、详细地探讨,提出了低碳生态城市群“四层一核心”的人居环境空间层次结构理论,进而分析了低碳生态城市群人居环境的特征,并尝试性地从居住环境、社区环境、城市环境以及城市群环境等四大层面构建了基于“四层一核心”的低碳生态城市群宜居性评价指标体系,旨在为低碳生态城市群宜居性的提升提供理论指导、科学参考和决策依据。

[1] Department of Trade and Industry(DTI) .UK Energy White Paper:Our energy future-creating a low carbon economy[M].London:TSO,2003.

[2]潘家华.低碳发展的社会经济与技术分析[M]//可持续发展的理念、制度与政策.北京:社会科学文献出版社.2004:223-262.

[3]庄贵阳.中国经济低碳发展的途径与潜力分析[J].国际技术经济研究,2005,8(3):79 -87.

[4]付 允,马永欢,刘怡君,等.低碳经济的发展模式研究[J].中国人口·资源与环境,2008,18(3):14 -19.

[5]夏堃堡.发展低碳经济,实现城市可持续发展[J].环境保护,2008,(2A):33 -35.

[6]刘志林,戴亦欣,董长贵,等.低碳城市理念与国际经验[J].城市发展研究,2009,16(6):1 -6.

[7]辛章平,张银太.低碳经济与低碳城市[J].发展战略,2008,15(4):98 -102.

[8]朱 翔.长株潭城市群发展模式研究[M].长沙:湖南教育出版社.2009:338-339.

[9]赵运林,傅晓华,徐习军.长株潭生态型城市群发展对策研究[J].城市发展研究,2009,16(10):彩页6.

[10] Peter Hard.City of Winnipeg Quality of Life Indicators[M].Spring Netherlands,2006.

[11]吴良墉.“人居二”与人居环境科学[J].城市规划,1997,121(3):4 -9.

[12]城市人居环境评价指标体系刍议[J].南京农业大学学报:社会科学版,2004,4(1):39 -42.

[13]刘 颂,刘滨谊.城市人居环境可持续发展评价体系研究[J].城市规划汇刊,1999(5):35-37.

[14]李王鸣,叶信岳,等.城市人居环境评价——以杭州城市为例[J].经济地理,1999,19(2):38-43.

[15]宁越敏,查志强.大都市人居环境评价和优化研究——以上海市为例[J].城市规划,1999,23(6):15 -20.

[16]李雪铭,姜 斌,等.城市人居环境可持续发展评价研究一以大连市为例[J].中国人口.资源与环境,2002,12(6):129-131.

[17]张 慧.城市人居环境宜居性评价研究——以临沂市为例[J].环境科学与技术,2009,32(12):186 -189.

[18]李志勇,徐颂军,徐红宇.珠江三角洲城市人居环境测评与分析[J].环境科学与管理,2007,32(2):189-194.

[19]游志远,侯典安.山东半岛城市群宜居性评价研究[J].安徽农业科学,2008,36(9):3865 -3868.

[20]李雪铭,倪玉娟,宋 伟.环渤海城市群人居环境差异性发展演变研究[J].现代城市研究,2009(6):83-88.

责任编辑:骆晓会

Study on the Livability Evaluation Index System of Low Carbon Eco-Agglomeration

ZHOU Yueyun1,ZHAO Xianchao2,CHEN Feng3,ZHANG Wang1,YANG Ying1

(1.Institute of Two Features of Social Construction in CZT,Hunan University of Technology,Zhuzhou,412007,China;2.School of Resource and Environmental Science,Hunan Normal University,Changsha,410081,China;3.Department of Social Work,Changsha Social Work College,Changsha,410012,China)

X22

A

1674-117X(2011)02-0001-07

2010-12-31

湖南省教育厅科学研究重点项目(10A025);“十一五”国家科技支撑计划项目(2008BAJ08B18-2);湖南省研究生科研创新项目(CX2010B222)

周跃云(1961-),男,湖南益阳人,湖南工业大学教授,硕士生导师,主要从事区域经济开发、城乡规划与低碳经济研究;赵先超(1983-),男,山东郓城人,湖南师范大学硕士研究生,主要从事区域经济开发、旅游规划研究。