我国青年人口的现状及其发展趋势

◎崔雅满 陈 功 高菲菲

我国青年人口的现状及其发展趋势

◎崔雅满 陈 功 高菲菲

青年人口的重要性不言而喻,但目前对于青年人口的关注却相对较少。本文以人口学的视角出发,利用2000年全国人口普查数据、2005年1%抽样调查数据并结合以2000年人口普查数据为基期数据得出的多状态人口预测模型结果及相关青年研究文献对青年人口发展的现状以及变化趋势进行了分析。即从青年人口的数量规模、人口素质、性别结构和分布状况四个方面,对青年人口的现状以及未来的变化趋势进行系统性的分析,研究显示:青年人口总规模占总人口的比例将持续有所下降,未来我国青年人力资本将进一步增长,性别比有所下降,城镇化水平将快速提高。

青年人口 预测 变化趋势

青年是国家发展社会进步的力量源泉,承载着经济社会持续发展的重任。鉴于我国人口数量问题、老龄化问题、出生性别比失调等问题引起的关注和争议,人口学者更多地将注意力集中在老年人与儿童身上,青年人口得到的关注相对较少,对于青年的人口学特点的系统性研究也较为缺乏。然而事实上全面把握青年人口的发展特点,并对其未来发展趋势进行预测,有助于开发青年人力资本,促进青年参与社会发展。

目前,人口学、心理学、社会学等学科以及一些组织都对青年进行了界定,但并没有形成统一的标准。现有的划分标准中,年龄是首要的因素,常见的关于青年年龄界限的划分有如下几种:(1)联合国,15-24岁的人为青年;(2)世界卫生组织,14-44岁的人为青年;(3)联合国教科文组织,14-34岁的人为青年;(4)共青团,14-28岁的人为青年;(5)青年联合会,18-40岁的人为青年;(6)港、澳、台地区,10-24岁的人为青年。本文根据联合国的划分标准,将青年界定为15-24岁,对青年人口的分析主要从其数量、素质、结构、分布四方面进行分析。

北京大学人口研究所的一些学者利用IIASA(国际应用系统研究院)开发并且已经在一些国家成功利用的多状态人口预测模型,以2000年人口普查数据为基期数据,在对数据进行评估和修订的基础上,综合已有的研究成果对我国未来的生育水平、死亡水平、人口迁移和教育转换等参数进行了估计,预测了我国未来30年的人口规模、结构、迁移和人力资本状况(郑晓瑛等,2007)。本文所使用的预测数据正是在该研究基础上得到的。多状态人口预测模型是对多状态生命表和队列构成预测方法的一个扩展,充分考虑生育、死亡、迁移以及教育水平和城市化因素对人口的影响,由于生育和迁移都有高、中、低不同的预测参数,因此形成了高中低三种预测方案。该模型不仅可以预测人口规模和年龄结构,而且可以预测未来人口的教育水平,分析人力资本的变化趋势。这些预测数据为制定统筹人口和社会经济发展的相关政策提供了科学依据。

一、青年人口总量和比重将有大幅下降

根据2000年第五次人口普查的数据,我国15-24的青年人口规模为1.98亿,占总人口的15.6%;2005年全国1%人口抽样调查数据显示,2005年底,我国15-24岁的青年共有1.90亿,占总人口的14.6%,青年人口的数量和占总人口的比重均有所下降。在我国庞大的青年人口群体中,农村青年人口占主体地位。根据2000年第五次全国人口普查的数据,我国农村15-24岁人口达1.15亿,占全国同龄人口的57.9%;2005年抽样调查数据显示,农村15-24岁青年人口为1.02亿,占全国同龄人口的53.5%,农村青年人口占全国青年人口的比例略有下降。

结合以2000年人口普查数据为基期数据的多状态人口预测模型得到的数据结果,从青年群体数量的变化趋势来看,到2030年,青年人口的绝对数量和比重将有大幅下降。

不同的预测方案显示出中国人口规模在未来20年内将保持增长趋势,但青年人口规模将不断下降。2000年我国人口总规模为12.36亿,2010年为13.45亿,2020年将达到14.05亿。人口的变动趋势符合我国“十一五”和2020年规划的人口发展目标,到2030年时,总人口将增至14.14亿,呈现不断增长的态势,但增速已经明显放缓。与此同时,青年人口总规模和比重将有大幅下降。2000年时,我国15-24岁的青年人口为1.98亿,占全国总人口的15.6%;2010年增加至2.21亿,占总人口的比例为16.5%;2010年之后青年人口规模有大幅下降;而到2030年时已减少到1.70亿,占全国总人口的比例则降为12.0%。

青年人口规模的变化趋势是过去我国生育率下降和波动过程的反映。由于我国年龄结构的老龄化,即使按照中方案预测,未来生育率达到更替水平,青年人口仍将不断减少。青年人口的减少伴随而来的则是老年抚养比例的快速增加。青年人口作为未来社会财富的主要创造者和社会进步的中坚力量,如果其人力资本不提高,将无法满足越来越多的老年人的需求,老龄负担将愈发沉重,加剧人口老龄化危机。

二、青年人口的身体素质亟待关注,文化素质水平大幅提高

(一)青年身体素质存在隐患,应予以关注

身体素质的好坏直接影响人们在日常生活中的承受能力,是关系到青年人口未来发展的基本条件。

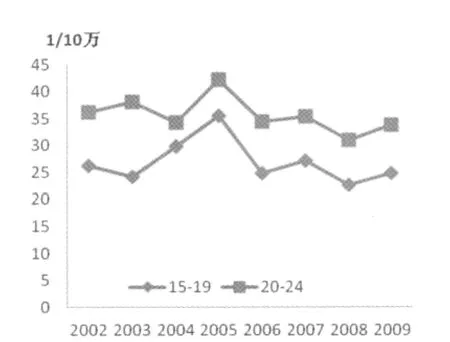

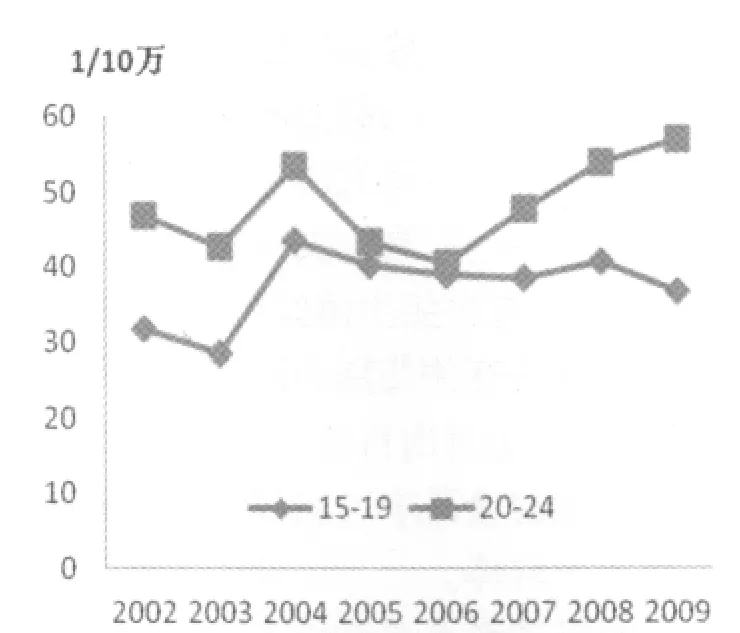

1.青年人口死亡率呈波动趋势

根据卫生部全国卫生统计年鉴的数据,2002-2009年我国15-24岁青年人口的死亡率呈波动趋势。从年龄构成来看,低龄组青年的死亡率大大低于高龄青年组。从城乡分布状况来看,城市青年的死亡率普遍低于农村,且呈现较平稳的下降趋势。

对青年人口的死亡原因进行进一步分析,肿瘤、神经系统疾病、循环系统疾病及损失和中毒外部原因是青年人口死亡率较高的情况,与其他年龄组人群基本吻合。其中,传染病和寄生虫病、营养和代谢疾病等与卫生条件和营养状况相关的疾病,农村地区的死亡率明显高于城市地区;且损失和中毒外部原因的死亡率,农村各年龄组死亡率高于城市地区5-10倍,应予以高度重视。

城镇青年死亡率变动

农村青年死亡率变动

2.青年人口身体发育水平上升,体质肌体健康状况下降

2005年,教育部、国家体育总局、卫生部、国家民族事务委员会、科学技术部共同组织了全国学生体质与健康调研,报告显示:

我国城乡大中小学生形态发育水平持续提高,并表现出生长速度加快、生长水平提高、营养状况改善等现象。与2000年相比,19-22岁城男、城女、乡男、乡女身高分别平均增长1.05厘米、0.76厘米、1.31厘米和0.88厘米,体重分别平均增长1.51千克、0.47千克、1.42千克、0.16千克,胸围无明显变化。7-22岁汉族城男、城女、乡男、乡女低体重及营养不良检出率分别为21.61%、32.74%、25.79%、34.15%,比2000年分别下降了2.1%、1.5个%、1.3个%、1.3%。

但是学生体质与健康素质却呈下降趋势,包括肺活量水平、速度、爆发力、耐力素质水平。2005年与2000年相比,19-22岁汉族城男、城女、乡男、乡女肺活量水平分别平均下降160毫升、238毫升、161毫升、225毫升。在速度测试的50米跑成绩中,汉族学生50米跑成绩除少数年龄组无变化以外,有约87%的年龄组出现下降。爆发力测试的立定跳远成绩呈现全面下降。耐力测试的长跑项目中,与2000年相比,13-18岁、19-22岁城乡男生1000米跑成绩平均下降12.4秒、13.8秒与11.9秒、9.7秒;13-18岁、19-22岁城乡女生800米跑成绩分别平均下降10.3秒、12.6与9.2秒、9.8秒。

除此以外,肌体健康问题也逐步凸显出来,营养不良和肥胖“双峰”并存、近视率连年递增、痛风病初发年龄提前、15岁以上患糖尿病率增加、心血管疾病呈“低龄化”等是当今青年所面临的较严重的健康问题。

3.生殖健康、艾滋预防服务应予以发展完善

生殖健康教育在我国相对缺失,青年对于生殖健康知识的获得存在不健康、不科学、不完整等问题,对于生殖健康服务的获得途径也相对匮乏。尤其是农村青年面临着严重的生殖健康问题,一方面,农村地区生殖健康的服务提供更为缺乏,不能满足广大农村地区青年的需要;另一方面,农村青年的自我保健意识比较薄弱(李敏、吴丽丽,2006)。

根据流行病学调查结果,中国目前青壮年艾滋病疫情感染的情况也十分严峻,且大多在农村,局部地区正面临集中发病和死亡的高峰。青年,尤其是农村青年在防治艾滋病的工作中扮演的角色极为重要,一是农村外出务工青年有可能成为潜在传播源;二是大学生青年的宣传主力军作用(李敏、吴丽丽,2006)。

在北京大学人口研究所主持开展的中国第一次具有全国代表性的青年生殖健康调查数据中,婚前性行为、未婚少女妊娠、艾滋病及性病蔓延等在青年知识、态度及行为上都反映出问题比较严重,青少年生殖健康需求增大,但是大量的服务需求却得不到满足。例如,面对问卷中提出的五道有关艾滋病的问题,每道题的正确率均低于70%。只有14.4%的人能够正确回答这五道题,显示出目前我国青少年比较缺乏艾滋病知识。15-19岁农村、流动、西部地区青少年的生殖健康需求与实现情况尤其需要关注,他们往往是性与生殖健康需求最高但是实现率最低的群体。

(二)受教育水平普遍提高,农村中、高等教育应进一步加强

根据2000年第五次人口普查数据,我国15-24岁青年人口的文盲率为1.14%,其中城市文盲率为0.33%,农村地区为1.73%;受高等教育的比例为5.85%,其中城市为12.72%,而农村只有0.85%。2005年全国1%人口抽样调查数据显示,我国青年总人口的文盲率为1.13%,城市和农村的文盲率分别为0.41%和1.75%;受高等教育的比例全国范围内上升至8.04%,其中城市地区上升到15.22%,农村地区上升至1.80%,农村受高等教育的比例是2000年的2.12倍。从这几组数字的对比可以看出,青年群体的受教育状况得到改善,但是由于人口规模大,进一步解决青年文盲的受教育问题需要继续努力,尤其需要关注农村青年的受教育问题。农村文盲率远高于城市,受到大学教育的青年比例又远远低于城市。近年来农村青年的受教育状况总体上有所提高,但相比城市仍存在着不小的差异。

农村女性的受教育状况也是我国工作的一个焦点问题,在农村,男性青年的受教育程度要高于女性。2000年,农村青年男性和女性的文盲率分别为1.14%和2.29%,而接受大学教育比例分别为男性0.92%、女性0.77%;2005年,青年男性和女性的文盲率分别为1.28%和2.08%,接受大学教育比例分别为男性1.88%、女性1.72%。可见农村青年的受教育程度在不断提高,且女性的受教育水平也得到较大的改善。

考虑到我国青年人口的人力资本发展趋势,利用多状态人口预测模型对2000—2030年的人力资本状况进行预测,预测结果显示,未来我国人力资本将进一步增长,尽管农村人力资本会有较大幅度的增长,但仍远远落后于城市地区。根据中增长方案的预测,我国15-24岁青年人口人力资本状况如表2所示。

表2 2000-2030年城乡青年人口人力资本分布状况(中方案)(%)

可见在未来的20年,我国青年的文盲率不断下降,受高等教育的比例不断攀升的趋势非常明显。但对于农村而言,文盲率的下降幅度更为显著,受高等教育的比例也在逐年增加。与城市地区相比,尽管受大学教育的青年人口比例还较低,到2030年其比例才接近城市2000年的水平,但是其提高的幅度将更快,与2000年相比,比例提高了13.29倍。农村青年人口人力资本的结构的变化将直接影响到农村地区的就业结构和社会管理服务需求,需要将农村青年事业的发展和建设水平不断提高。

同时,在农村仍然存在小学、初中阶段的辍学率居高不下,高中阶段教育普及率程度较低,接受高等教育的机会较少等现象。东中西部农村教育以及农村和城镇差别巨大(王金营,2006)。由于经济困境、心理困境和就业困境等问题的存在,农村贫困家庭的青年求学面临着较大困难(王烨,2006,转引自李敏、吴丽丽,2006)。农村流动青年子女受教育问题也一直备受关注,让流动人口子女进入正规义务教育体系,国家统筹全国义务教育资源的分配,整合教育资源,增加正规义务教育体系的容纳能力的呼声越来越高。

随着我国教育事业的不断发展,青年相比他们的父辈,受教育机会不断增加,所受教育的质量不断提升。从文盲率及受教育程度的角度来看,其文化素质水平都是明显高于人口总体水平的。可以预见,今后的青年受教育的机会和质量还会更好,这是我国未来发展的希望;而加强和提高农村以及中高等教育应是我们今后的工作重点。

三、青年人口性别结构失衡,且未来趋势仍需重点关注

2000年,我国15-24岁青年人口总的性别比为104.2,2005年青年人口性别比降为101.4。根据多状态人口预测模型得出的结果,从全国范围来看,15-24岁的青年人口性别比有一个先升后降的趋势,自2000年起不断上升,于2015年达到峰值为113.2,至2030年降至100.1。从城乡的角度来看,城市青年人口的性别比与全国青年人口性别比变化趋势一致,但其变化幅度更小,2000年时性别比为100.5,2015年上升到峰值102.6,2030年下降为96.7;而农村青年人口的性别比高于全国水平,从2000年的106.9上升至2015年的123.3,之后有大幅回落,2030年降为105.0。

在农村,由于其经济模式及传统养老方式的影响,农村青年较城市有更强的男孩偏好生育意愿的。流动后,农村流动青年的期望子女数降低,男孩偏好观念有所弱化,但仍然强于城镇户籍人口;且其生育行为仍具有较强的男孩偏好特征,男孩偏好行为的改变滞后于观念的变化(伍海霞,2006,转引自李敏、吴丽丽,2006)。

可见,在我国由于生育政策的数量限制和男孩偏好导致的性别选择,性别比失衡现象较为严重,近些年仍会持续下去。但是在统计过程中,往往存在女性漏报的情况。有专家推断性别比偏高的现象存在,但问题可能没有统计数字显现的那么严重(翟振武、杨凡,2008)。

四、青年人口分布最重要的影响因素是人口流动

(一)青年人口流动

人口流动目前已经成为一种常态,其中尤以青年人口为人口流动的主力。根据2000年第五次人口普查的数据显示,我国流动人口总数为1.44亿,其中15-24岁的青年人口占到了30%以上。流动的青年人口又以女性青年为主体,占到56.7%。青年人口流动的原因排在前三位的依次为务工经商、学习培训、婚姻迁入,分别占到了34.8%、31.4%和11.6%。2004年全国6城市流动人口抽样调查也表明,流动人口年龄主要集中在15-45岁之间,占流动人口80%以上,中国的人口流动,基本上就是青年人口的流动(刘俊彦,2007)。根据2010年的统计,我国流动人口总数达到2.21亿,其中20世纪80年代及以后的新生代占42.8%。①国家统计局新发布的第六次人口普查主要数据则表示,目前我国流动人口已到达2.6亿。

青年人口的大规模流动,形成了我国青年人口这样的空间分布格局:根据2000年普查数据,广东省是我国青年人口数量最多、比重最高的,青年人口比重达到21.3%,2005年青年人口规模有所增加,但比重稍有下降,下降了1.1个百分点,仍是我国青年人口规模最多、比重最高的省份。广东是我国最大的跨省流动青年吸收地(明艳,2008)。2000年与2005年的数据都显示,青年人口数量最少的是西藏、青海、宁夏等人口比较稀少的西部地区,比例最低的是重庆、四川、安徽、湖北等省。

固然青年人口规模和占总人口的比重与当地年龄自然结构有关,但还有一个重要的影响因素则是青年人口的流动。西藏、青海、宁夏等地区是我国青年人口规模最小的省份,但是青年人口占总人口的比例却很高,主要缘于这些地区的老龄化程度比较低,受年龄自然结构的影响较大。重庆、四川、安徽、湖北等地区是我国青年人口比例最低的省份,但是四川、安徽、湖北都是人口大省,青年人口的绝对规模很大,其中,2000年时四川青年人口规模在我国居第六位,2005年时居于第七位,但同时四川省是我国最大的人口流出省。青年人口比例较低很大程度上是因为这几个省是人口输出大省,青年人口大规模流向别的省市,使得青年人口所占的比重很小。

人口的流动和迁移对于青年人口的分布有着至关重要的作用,为了青年合理地流动,应该加强对其流向的合理性引导和规划,要同时考虑人口流入地区的吸纳能力和人口流出地区是否存在人力资源流失的问题。

(二)青年人口城乡分布状况

考虑到我国目前快速的城市化进程,我们特别关注未来城乡青年人口的规模与比重变化的趋势。仍以中方案为例,从城乡的角度来看,相比城市而言,农村青年的人口规模持续而快速地下降,伴随着城市化的过程,城市青年规模有所增加,2000年为0.83亿,2030年达到1.02亿。但是城市青年占城市总人口的比例则波动下降,从2000年的18.1%下降到2010年的15.5%,2020年下降到11.7%,2030年稍有上升为12.3%;农村青年人口的规模则快速下降,从2000年的1.15亿减少至2030年的0.68亿,占农村总人口的比重也从14.2%下降到11.6%。城镇青年人口比重大于乡村。

事实上,城镇人口预期寿命高于农村,人口生育水平低于农村,仅仅考虑自然增长的话,青年比重应该较低,但情况恰恰相反。显然这种城乡数值对比关系反映的是人口流动造成的结果——有大量的农村青年迁移流动到城镇地区,造成了城镇青年人口规模的增加和农村的相应降低。但缘于我国快速发展的老龄化,城镇青年的比重也有所下降。

同时,从城镇化水平来看,我国经历着快速的城市化进程,城镇化水平迅速提高,其中青年人口是主力。仍以中方案为例,2000年我国15-24岁青年的城镇化水平为42.13%,高于全国总人口36.31%的城镇化水平,2020年时青年人口的城镇化水平已超过50%,2030年达到60.17%,呈现快速发展的态势。

我国目前的城镇化主要是青年人口的城镇化。青年人口的城镇化与其他年龄的人群相比规模大,进程快,能够更多更快地分享社会进步、工业文明的成果。但同时,由于乡村青年大量流入城市,导致城市中青年比重提高,乡村中青年比重降低,显然会加剧乡村地区的老龄化,影响乡村地区的发展,改变着农村地区的人口结构、劳动力结构和社会结构。

注:

①陈辉.我国2.21亿流动人口4成新生代 希望融入当地[N].羊城晚报,2011-3-1.http://news.dahe.cn/2011/03-01/100630913.html.识技能的教育之外,运用多种渠道、多种形式培养青少年的独立人格与现代公民意识,使其成长为一个对自己负责、也对他人负责的有社会责任感而又能独立思考的合格公民。当然,这样的“转身”,还包括在养成社会意识感的基础上确立远大的社会理想,使当代青少年成为和谐社会共同体的自觉的建设者和维护者——一句话,让他们从“人”成长为“好人”。

注:

①笔者在这里要说明的是,本文在对理想的现实主义与现实的理想主义进行解读时,移植了日本学者山胁直司教授的分析思路(可参阅《公共哲学第十卷:21世纪公共哲学的展望》“全球——区域公共哲学的构想”一文,人民出版社2009年6月版)我和山胁直司先生的区别在于他用这对概念解释的是“公共哲学”问题,我用这对概念解释的是“理想信仰”问题。对于这组概念的借用与移植就如同现今一些学科借用与移植柏林先生之“消极自由主义与积极主义”的做法是一样的.

② 关于理想,《辞海》的解释是“同奋斗目标相联系的有实现可能性的想象”,很明显,理想有两个特性:“实现的可能性”与“想象性”。由于仅仅存在着实现的可能性,就隐含着理想实现的曲折性与不确定性。而理想分不同的层次,越是高端的理想,其想象的成分越多,所以其“实现的可能性”中曲折性与不确定性就越大。本文要探讨的理想是指社会理想,一般认为社会理想在由各种形态的理想构成的理想整体中,居于最高地位,它是理想的最高形式,制约和影响着其他理想.

③萧功秦.中国的大转型——从发展政治学自中国变革[M].新星出版社,2009(8):276.

④—⑩衣俊卿.历史与乌托邦——历史哲学:走出传统历史设计之误[M].黑龙江教育出版社,1995(12):32、33、34、35、77、78、80.

责任编辑 怡 卞

D430

A

上海社会科学院青少所