中美两国青年性观念及趋势比较

◎刘汶蓉

中美两国青年性观念及趋势比较

◎刘汶蓉

利用中美最新的调查数据和经验研究结果,对中国和美国公众在非婚性行为、同居和同性恋观念上做了横向的国际比较和纵向的代际比较。比较分析发现,与美国相比,中国青年性态度总体上仍处于相对保守和谨慎的层次。美国青年对同居和同性婚姻相对较高的认同度源自个体主义文化的发展,而我国目前的两性关系还未脱离家庭制度和传统家庭主义文化的约束。在被考察的各种性态度方面,中国的代际差异都显著大于美国。与中国20世纪90年代后青年的性态度的开放趋势加剧不同,美国青年性宽容程度在达到相当高水平后出现保守趋势。

青年 性观念 性态度 中美比较

婚前性行为、同居和婚外情、同性恋等性观念的开放是当前的社会热点问题,也是公众对青年人的性道德充满焦虑的原因。本文的目的在于通过对中美抽样调查数据的比较,全景式地描述中美普通公众在非婚性行为、同居、同性恋等问题上的态度以及中美之间的差异,而且将20—35岁的青年人群与36—65岁的中老年人群做比较,以期更加客观理性地看待中国眼下青年人的“性革命”。

本文分析的中国数据来自于2008年上海社会科学院家庭研究中心在上海和兰州进行的“中国城乡居民家庭观念和生活状况调查”①。美国数据来源除了文献资料之外,美国的一手数据来自于社会普查 (General Social Survey,简称GSS)②和家庭与户的调查(National Survey of Family and Household,简称NSFH)③。这两个全美抽样调查都包括了相当丰富的关于性的观念和行为的测量数据。而且,上海与兰州的调查采用了与美国这两项调查非常相近的指标陈述和选项刻度,为我们进行比较提供了较好的基础。因为中国的调查对象的年龄为20-65岁,所以我们在美国的样本中也选取20-65岁的样本进行分析。

一、对非婚性行为的接受程度

表1 非婚性行为的宽容程度的中美比较(%)

(一)中国婚前性行为态度的代际差异大于美国

在婚前性行为和青少年性行为方面,中美都存在显著的代际差异,青年人显著比中老年人更宽容。而且,中老年人群的中美差异大于中美青年人之间的差异。在男女婚前性行为方面,美国被访的总体态度倾向于“没错”,而中国被访的态度总体倾向于“总不太好”。美国青年人认为“没错/正常”的比例是中国青年人的3倍,而美国中老年人认为“没错/正常”的比例是中国中老年人的6倍。在青少年性行为上,中美都是持“绝对错误”的比例最高,但美国更显宽容,青年人和中老年人认为“没错/正常”的比例分别是中国的13倍和18倍。

(二)中国对婚外性行为的否定态度略显缓和

在婚外性行为上,中美都不存在代际差异,即两个国家无论哪个年龄人群都是九成以上的人持否定态度。但相比而言,中国对婚外性行为持“总不太好”的含糊态度的比例远高于美国,而认为“绝对错误”的比例低于美国,认为“没错/正常”的比例略高于美国。中国比美国的否定态度略显模糊,这也许源于中国人处事的中庸态度,不太愿意选择“绝对错误”而更愿意选择“总不太好”。这种模糊的否定态度同样也体现在对待婚前性行为的态度上。但另一方面也与中国人更强调婚姻家庭而非个人情感的家庭主义价值有关。

(三)美国对婚前性行为的高度宽容及其趋势转向

开始于20世纪60年代中期的美国性革命运动以青年人对婚前性行为接受程度大大提高为特征,之后对婚前性行为的宽容持续走高,70年代中期后虽然保持了更宽容的趋势,但宽容趋势开始放缓。GSS的调查数据显示,认为婚前性行为“总是错误”的比例从1972年的36.6%降低到1998年的26.4%④。且整个20世纪90年代以及进入21世纪后,该比例一直维持在25%上下。据其他抽样调查,90年代后美国青少年对婚前性行为的赞同度明显有所降低。不接受婚前性行为(或只在双方打算结婚时才可以)的青少年比例从1985年的20%上升至1995年的29%⑤;高中生有性交行为的比例从1991年的54%下降至1997年的48%⑥。

(四)婚外性行为态度背后的中美社会环境差异

相比而言,美国人对婚外性行为的宽容度始终很有保留。据GSS调查,即使在性革命期间的1973年,认为婚外性行为“总是错误”的比例也达69.6%,80年代末反对态度迅速上升,到1998年该比例上升至79.3%⑦,进入21世纪之后这种保守趋势一直缓慢上升维持在80%以上。如何理解美国对婚前性行为宽容度上升但对婚外性行为的宽容度却下降的趋势?中国人对婚外性行为的宽容度为何会与美国相当甚至略显宽容?Thornton(1989)认为,正是因为婚姻不再是获得性满足的唯一合法机构,所以人们一旦缔结婚约或建立同居关系,就会对关系内双方的相互忠诚期望更高⑧。也就是说,在个体主义和后物质主义文化为主流的美国,人们更强调婚姻满足个体亲密关系的情感功能,一对伴侣要么忠诚要么分手,不愿意为婚姻而忍受不忠诚的关系。但在中国却是另一种情境。中国人的婚姻不仅仅是夫妻双方的私事,更是包括两个起源家庭成员的社会关系,在社会保障缺位的情况下,家庭网络对个体的经济保障和生活救助功能仍十分重要。因此,中国夫妻离婚的社会成本和经济代价比美国要高很多,这在一定意义上可能增加人们对婚外性关系的忍受度。另外,中国家庭对亲子关系的重视也可能会增加对不忠婚姻的容忍度。对亲子关系的重视一方面会导致父母为子女牺牲的意愿相对较高,另一方面也会转移对配偶亲密关系的关注和投入,良好的亲子关系可以提高对家庭生活的满意度。如上海与兰州的抽样调查显示,有44.5%的被访自述子女是维持目前婚姻的重要因素(多选)。当然,当前中国社会已不再像改革前的性禁锢年代那样,将“个人作风”与个人事业前程紧密相连,个人的私生活与公共生活相对分离,道德与人格已不再是唯一的价值判断标准,也是社会对婚外性行为宽容程度提高的重要社会背景。

二、对同居的接受程度

表2 对单身男女同居的宽容程度的中美比较(%)

(一)美国青年对同居的接受程度显著高于中国

如表2所示,无论是对于有没有结婚打算的单身男女同居,也无论是青年人还是中老年人,美国被访的态度都是肯定者略高于否定者,而中国则是否定者远远多于肯定者。美国青年58.2%的人赞同“不想结婚也可以同居”,56.3%的人赞同“只要打算结婚就可同居”,而中国青年的两项比例仅为12.1%和23.1%。中国青年对“不想结婚也可以同居”和“只要打算结婚就可以同居”的观点持“非常不赞同/不赞同”态度的比例分别为69.7%和56.4%,分别是美国相应比例的2.1倍和2.0倍。

(二)中国青年人相对更接受以结婚为前提的同居行为

中国被访对以结婚为前提的同居接受度高于无结婚打算的同居,其中,青年人对婚前同居的接受度显著高于老年人。中国青年被访对“只要打算结婚就可以同居”的赞同率比中老年人群高5.7%,反对率低13.3%。但总体上,中国公众对婚前同居的态度仍属“弊大于利”的态度。上海与兰州调查的其他指标显示(未列出),77.7%的被访认为“同居比结婚缺少安全感”,61.6%的被访不赞同“同居可以在婚前相互了解以确定双方是否合适”的说法。在35岁及以下的被访中,这两个比例也都在半数以上。依据英国人口学家Kathleen Kiernan对同居的接受程度的四个阶段划分⑨,中国仍处在第一阶段,即将同居视为边缘的和前卫的现象,青年人也仅是处于向第二阶段迈进的进程中,开始“将同居视作婚姻的试验田”。

(三)美国将同居视作婚姻的试验田甚至婚姻的替代

美国对同居接受程度的提高始于20世纪60年代,经过半个世纪的发展,对同居的宽容度已达到“将同居视作婚姻的试验田”甚至“将同居视作婚姻的替代形式”的阶段⑩。如表2所示,与中国更接受以结婚为前提的同居不同,美国被访对“不想结婚也可以同居”的认同度高于“只要打算结婚就可以同居”。美国历年数据显示,先同居再结婚的百分比从1965—1974年中结婚者的10%左右增长到1990—1994年中结婚者的50%以上;近40岁的女性中自述至少有过一次同居经历的人从1987年的30%增加到1995年的48%⑪;2003年每3个新生儿中就有1个是非婚生育(美国国家健康统计中心数据)⑫。2004年公布的美国NSFH的调查结果显示,在20-35岁的青年人中,68%的人表示愿意通过同居来考察伴侣是否是自己合适的结婚对象⑬。父母对子女未婚同居的态度也相当宽容,母亲/父亲“对自己未婚同居的决定”⑭表示“说不上高兴不高兴”的为4.2%(父亲8.5%),“很不高兴”的为4.2%(父亲6.1%),“有些不高兴”的为24.2%(父亲23.6%),“有些高兴”的为47.2%(父亲48.1%),“非常高兴”的为20.4%(父亲13.7%)。

(四)中美青年人的同居态度和行为差异

中国青年人在婚前性行为和同居方面的态度和实践亦已成为性学研究者判断中国已经发生性革命的主要论据。网络上流传“大学生同居比例五到六成以上,一夜情比例与美国相当”等说法⑮。那么,中美青年人对同居的态度是否真的一样了呢?如表2所示,中国35岁及以下的青年人赞同“单身男女只要有结婚打算就可以先同居”说法的占23.1%,而对“单身男女即使不想结婚也可以同居”的说法,表示赞同的仅为12.1%。而在美国35岁及以下的人群中,这两项指标的赞同率分别为56.3%和58.2%。近六成的美国青年人赞同同居,而且不以是否有结婚打算为评判标准,而中国青年人显然更赞同有结婚打算的同居,且赞同率也仅刚刚超过两成。依这些数据差异来判断,我国社会对同居的接受程度基本上处于相当保守的阶段。另一项值得注意的是,美国的NSFH(2001-2003)数据显示,在35岁的青年人中有22.4%的人处于与异性同居状态,在对同居宽容程度远远高于中国的美国尚且仅有逾两成的青年人同居,那么中国的青年人同居比例是否能达到五六成是值得每一个读者理性思考的事情。

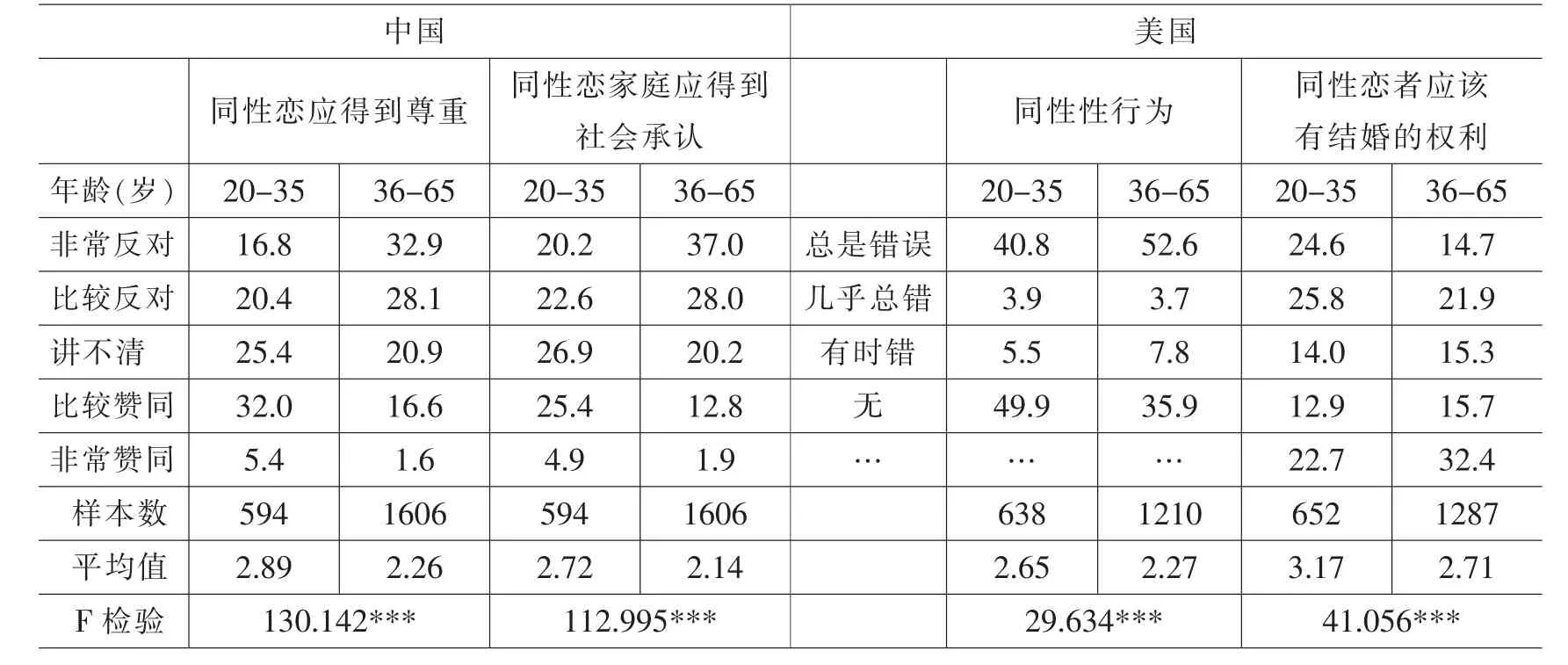

三、对同性恋关系的接受程度

表3列出的是中美民众对待同性恋行为和同性恋婚姻方面态度。如表所示,在同性性关系的态度上,由于中国的调查指标选项是5档,美国GSS的指标选项是4档,而且具体的指标陈述和选项陈述都有差异,从而无法准确对比,解释也要相当谨慎。但在“同性恋者有权结婚/组成家庭”的态度上,由于中美选项都是5档相对更容易比较。

(一)中国对同性恋认同度的代际差异大于美国

中美两国关于同性恋都存在显著的代际差异,其中中国青年人和中老年人的态度差异更大。中国青年被访对同性恋行为持肯定态度的比例比中老年被访高19.2%,而美国青年被访对同性性行为持肯定态度的比例比中老年人高14.0%。相比而言,青年人对同性恋的宽容度的中美差异较小,而中老年人态度的中美相差则非常大。比较可知,美国40.8%的青年人认为同性性关系 “总是错误”,而中国青年人持 “非常反对/比较反对”态度的也接近四成(37.2%),相差3个百分点;但美国中老年人认为同性性关系“总是错误”的比例为52.6%,而中国中老年人持“非常反对/比较反对”态度的超过六成(61.0%),相差8个百分点。

表3 对同性关系及婚姻的宽容程度的中美比较(%)

(二)美国对同性恋家庭的支持度显著高于中国

对比可知,美国公众对同性恋婚姻/家庭的接受程度比中国公众显著高得多,尤其是中老年人群的差异更加明显。中国青年人对同性婚姻权利的认可度并不比美国青年人低很多,明确表示“非常赞同/比较赞同”的比例比美国青年人低5.3%,但表示明确“非常反对/比较反对”的比例也比美国青年人低7.6%。相比而言,中国中老年人群对同性婚姻的接受度远远低于美国。美国中老年被访明确表示“非常赞同”的比例是中国的17倍,而表示“非常反对”的比例比中国中老年被访低22.3%。

(三)美国同性恋合法化运动对公众态度的影响

美国总体上对同性恋的接受度更高以及对同性婚姻的高宽容度与西方同性恋婚姻合法化运动进程紧密相连。1969年的石墙事件(Stonewall riots)揭开了美国乃至全球的同性恋民权运动。同性恋运动在文化上挑战既有的性别规范、异性恋家庭霸权,在法律和政治上争取“权利、利益和免受侵害的保护”(Bernstein,2002)⑯。1993年,美国夏威夷高等法院的一桩同性婚姻诉讼案将同性婚姻合法化议题带入公众视野⑰。虽然截至目前美国并没有完全实现同性恋婚姻合法化,但“同性恋者有权利组建自己的家庭”的观念已成功走进大众的视域,并为持“人生而平等”理念的多数美国人认同。美国社会普查(GSS)的多年数据显示,认为同性性关系“总是错误”的比例在70年代到80年代末一直在70—80%之间(1988年为76.8%),且呈现略微上升趋势,但90年代突然下降(1998年为58.0%)⑱,且下降趋势延续至今,到2008年为52.3%。而对同性恋婚姻的反对态度更是直线下降,从20世纪80年代的七成以上的反对率降至2006年的五成,至2008年降至47.7%。

(四)中国青年对同性恋的认同高于对同性婚姻的认同

比较表3的数据可知,中国青年人赞同同性恋行为的比例比赞同同性婚姻的比例高7.1%,36岁以上的人群也高出3.5%。相比之下,中国对同性间的亲密行为排斥度向来不如西方社会那样强烈,但公众对同性恋的认识和接受程度并非如西方那样放在公民权利、社会问题、政治问题、宗教问题等理性框架下去公开探讨,多数人仍认为是私人道德问题。家庭关系和伦理仍在中国人的日常生活中非常重要,同性恋行为因为不会生育而常常被认为是不会带来什么危害的私事,在没有艾滋病风险意识的时代并没有受到重视,但也正是因为不能生育而违背了中国传统的家庭伦理,因此中国公众对同性恋者组建婚姻家庭更加难以接受。“不孝有三,无后为大”这一传统孝德思想让同性恋者承受更多的来自父母和家庭亲属的压力,也使得公众难以将同性恋伴侣的组合认同为家庭。

四、总结与讨论

首先,与同期的美国相比,中国社会的性观念仍处于相对保守和谨慎的层次。主要理由包括:(1)美国半数以上的人认为婚前性行为“没错”,而中国半数的人持“总不太好”态度;(2)美国逾四成的人对“男女不想结婚也可以同居”持“比较赞同”态度,而中国逾四成的人持“非常不赞同”态度;(3)美国对同性恋婚姻/家庭表示“非常赞同/比较赞同”的比例达四成以上,而中国合计不到两成。但代际比较可知,中国青年人的性观念开放趋势明显,主要表现在中国青年在婚前性行为、同居和同性恋问题上都比中老年人持非常显著的更加宽容的态度。相比而言,美国青年虽然也比中老年人的态度更宽容,但代际差异的显著性没有中国这么大。也许,正是中国当前这种巨大的代际差异给公众造成了强烈的冲击,对青年人性道德的焦虑也由此而生。

其次,性观念的差异体现了中美不同的价值观和文化,即中国人普遍持更强调婚姻和家庭价值的家庭主义文化,而美国则是一种更强调个体感受的个体主义文化。主要理由包括:(1)在对待婚外性行为的态度上,中国人更愿意为家庭关系和子女幸福维持婚姻,而美国人则更强调对亲密关系的满意度,发生性不忠更愿意选择分手;(2)美国对“男女不想结婚也可以同居”的接受度高于“只要打算结婚就可以同居”,而中国相反。说明中国公众仍以婚姻作为判断同居正当性的标准,而美国公众似乎更愿意将同居和婚姻视作两种男女亲密关系的组合形式,认为同居不需要以婚姻为条件。(3)中国被访对同性婚姻的认可度低于对同性性关系的接受度,说明中国家庭关系和伦理的重要性。而美国则是以个体为单位,在公民权利层面上讨论同性恋者的结婚权和组建家庭的权利。这些结果也可以从一个侧面判断我国目前的两性关系还未脱离家庭制度和传统家庭文化的约束,在个体化和社会绝对规范下降的意义上,中国远没有达到西方亲密关系所谓变革的水平。

再次,中美两国的性宽容态度目前处在不同的发展阶段。与我国20世纪90年代后出现性观念觉醒而带来宽容程度大大提高不同,美国性观念却在90年代之后呈现出一定的保守趋势,尤其是对非婚性行为的包容度有所降低。中美两国性观念发展的阶段差异也体现在两国的代际差异上。虽然年轻人自身的特点决定了他们比老年人更开放的性态度,但如前所述,在所有被考察的性观念上,中国的代际差异都显著大于美国。相对于中美两国中老年人在性观念方面存在的巨大差异,中美两国青年人的性态度似乎更接近。我们相信在全球化时代,随着中国经济的进步、教育水平的提高、民主平等观念的深入人心,个体的性取向及其安排的自由确实会获得更大的自由空间。但与西方社会将性取向和性生活的安排置于公共议题的框架内掀起轰轰烈烈的社会运动不同,中国性自由空间的扩大是缓慢和“静悄悄”进行的,同居与同性恋者的结合要在法律上获得与婚姻一样的平等权利,将走过更漫长的道路。

最后,未来性态度的宽容并不必然带来性行为的混乱。既有研究表明,教育与同居的可能性成反比⑲,教育和职业地位高的女性的离婚意愿更低⑳,事实上,工作、职业声望和家庭结构比家庭观念更能预测人们对同居和婚姻的选择,说明对于很多人来说同居和离婚是人们因为经济原因难以支付婚姻承诺而做出的策略行为,并不是性态度的直接结果。除此之外,美国2008年的GSS调查数据显示,虽然近四成的人(37%)认为同性恋行为“根本没错”,但在实际行为上,仅1.5%的被访自述是同性恋者,1.4%的人是双性恋,其余97.1%的人是异性恋者。在性行为上,近九成的人(87.6%)在过去一年中没有性伴侣或只有1个性伴侣,一年中有2个性伴侣的占6%,有3个性伴的占2.2%,4个及以上的总共占3.8%。在有过婚姻经历的人当中,83.6%的人从未发生过婚外性行为,全体被访中只有12.2%的人自述在婚姻持续期与配偶以外的人发生过性关系。这些数据也证实,即使是在性观念相当开放的社会,多伴侣性关系以及对婚姻不忠、同性恋等行为也仍然只是少数人的行为。因此,无论是从美国现实还是从我国现状推算未来,都无法得出网络上流传的未来婚外情比例会高涨至80%的预测。

S1:利用线性排序得到个体适应度,参考截断选择法的基本思想,将个体按照适应度的高低进行排序,保留父代种群中前1/5的个体;

注:

①该调查按分层多阶段概率抽样方法从上海9个区/县22个街道/镇43个居/村委会、兰州4个区县10个街道/镇33个居/村委会中选取家庭,并以家庭中20-65岁成员的生日离7月1日最近者为访问对象,由经过培训的访问员入户进行问卷访谈。有效样本2200个,其中上海1200人,兰州1000人。被访平均年龄43.4岁,男性占50.5%,女性占49.5%;市区占65.8%,郊县34.2%;小学及以下教育水平占15.9%,初中占32.2%,高中占29.1%,大专及以上占22.8%.

②美国GSS调查由芝加哥大学的全国民意调查中心(National Opinion Research Center)主持,1972-1994年每年调查一次(1979、1981、1992年除外),之后每两年调查一次,样本在18岁以上的人中经随机抽样产生.③美国NSFH调查是由威斯康星大学的人口中心主持的一项追踪调查,截至目前共进行了三次调查,调查时间分别为1987-1988、1992-1994、2001-2003年.

④Treas,J.(2002).How Cohorts,Education,and Ideology Shaped a New Sexual Revolution on American Attitudes toward Nonmarital Sex,1972-1998,Sociological Perspectives,45:267-282.

⑤Thornton,A.&Young-DeMarco,L.(2001),Four decades of trend in attitudes toward family issues in the United States:the 1960s through the 1990s,Journal of Marriage and Family,63:1009-1037.

⑥Coontz,S.(2004),The world historical transformation of marriage,Journal of Marriage and Family,66:974-979.

⑧Thornton,A.(1989),Changing Attitudes toward Family Issues in the United States,Journal of Marriage and Family,51,873-893.

⑨英国人口学家Kathleen Kiernan(2002)将社会对同居的接受程度划分了四个阶段,第一阶段同居是边缘的和前卫的现象;第二阶段是将同居视作婚姻的试验田;第三阶段是将同居视作婚姻的替代形式;第四阶段认为同居与婚姻没有区别.

⑩Smock和Gupta(2002)认为,21世纪初期的美国正处在从第二阶段向第三阶段跨越的状态。转引自Cherlin,Andrew J.(2004),The Deinstitutionalization of American Marriage,Journal of Marriage and Family,66:848-861.

⑪Smock,P.J.(2000).Cohabitation in the United States:An appraisal of research themes,findings,and implications.American Review of Sociology,26,1-20.

⑫参 见Cherlin,Andrew J.(2004),The Deinstitutionalization of American Marriage,Journal of Marriage and Family,66:848-861.

⑬该指标的英文陈述为It would be all right for me to live with someone without being married to find out whether we were compatible for marriage.选项1-5分别表示从strong agree到strong disagree.

⑭该指标的英文陈述为How does your mother/father feel about your decision to live with a partner without being married?选 项 分 别 为neither happy nor unhappy,extremely unhappy,somewhat unhappy,somewhat happy,extremely happy.

⑮一报道称21所省部重点高校调查显示,占学生总数39%的大学生有过性经历,有53.2%的学生在同居,有过同居经历的比例已高达62.7%。参见“我国大学生同居之比例已达53.2%?”,内蒙论坛(http://www.nmbbs.com/thread-179-1-1.html)。还有报道称,中国大学生一夜情发生率为33%,与美国大学生相当。参见林菁、李雪:“多数大学生认可同居,中美学生一夜情比例相当”,腾讯网教育频道新闻排行(http://edu.qq.com/a/20071103/000003.htm).

⑯ 转 引 自Liebler,C.M.,Schwartz,J.&Harper,T.(2009),Queer Tales of Morality:The Press,Same-sex Marriage,and Hegemonic Framing,Journal of Communication,59(4):653-675.

⑰参 见Cherlin,Andrew J.(2004),The Deinstitutionalization of American Marriage,Journal of Marriage and Family,66,848-861.

⑱1988年和1998年数据参见Treas,J.(2002),How Cohorts,Education,and Ideology Shaped a New Sexual Revolution on American Attitudes toward Nonmarital Sex,1972-1998,Sociological Perspectives,45,267-282.

⑲Kennedy,S.&Bumpass,L.(2008)Cohabitation and children's living arrangements:New estimates from the United States,Demographic Research,online journal,http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol19/47/.

⑳Martin,S.P.&Parashar,S.(2006)Women's Changing Attitudes Toward Divorce,1974-2002:Evidence for an Educational Crossover,Journal of Marriage and Family,68:29-40.

㉑参见“十年内,中国城市男性婚外情比例将达到80%,达到发达国家水平”,西祠胡同(http://www.xici.net/b194160/d47492587.htm).

责任编辑 许 臻

B823

A

*本研究系2007年国家社科基金项目“城乡比较视野下的家庭价值观变迁研究”(07BSH029)的中间成果。

上海社会科学院家庭研究中心