流动青少年艾滋病网络健康教育效果分析

田小兵

(川北医学院预防医学系,四川 南充 637000)

流动青少年艾滋病网络健康教育效果分析

田小兵

(川北医学院预防医学系,四川 南充 637000)

目的:探讨基于网络平台在流动青少年人群中开展艾滋病健康教育的可行性。方法:建立15个QQ群和一个宣传网页,开展为期6个月的在线健康教育,干预前后分别采用面对面询问和在线调查的方式对605人和355人进行了问卷调查。结果:干预前后接受调查的人群在性别、年龄和文化程度等特征方面无明显差异。与基线比较,干预后调查对象中能通过4种及以上途径获取知识的比例由30.91%升至41.41%,知道三个传播途径的比例则由50.91%升高至77.75%,对9个知识问题的得分由(12.11±2.84)分提高至(13.19±2.93)分(t=5.37,P<0.001),最近一次性行为安全套使用率和最近6个月安全套坚持使用率则分别由35.15%提高到48.31%(χ2=7.93,P=0.005),及由18.41%提高到35.27%(χ2=16.59,P=0.0002)。结论:基于网络平台在流动青少年中开展艾滋病健康教育可行、有效,值得推广。

艾滋病;网络;教育;流动青少年

青少年是艾滋病感染的脆弱人群。联合国儿童基金会的统计报告表[1],超过2/3的新发性传播疾病发生在25岁以下人群,每天有5 000~6 000青少年感染艾滋病。其中,流动青少年,由于既失去继续上学的机会,又缺乏足够的社会支持及必要的工作生活技能和稳定的经济来源,更易于发生无保护性行为、吸毒等感染艾滋病的高危行为[2],加强该群体的防治工作是控制艾滋病在人群中传播和流行的关键,也是近年来干预工作的重点。

但目前在青少年人群中所开展的艾滋病干预工作,多针对有组织的人群,依托城市社区或特定的工作场所开展[3],处于更为弱势社会地位的流动青少年,由于过早离开学校的系统教育环境,又难以在竞争激烈的就业市场中获得稳定的工作机会,因此目前的干预措施难以覆盖到这一群体[4]。我们前期的调查发现,在南充市的流动青少年中,超过97%的人上过网,其中超过64%的人将网络作为平常的主要娱乐工具,网络已逐渐成为青少年,特别是流动青少年人群生活的重要组成部分[5]。同时,在一些艾滋病高危人群中,基于网络平台开展的艾滋病干预工作已取得极大进展[6]。因此,我们针对南充市的流动青少年,制定了基于网络平台的艾滋病干预方案,并开展了为期6个月的干预,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 流动青少年定义

在本次研究中,我们将流动青少年定义为14~24岁,调查时离开学校至少3个月,在南充市城区居住满3个月但户籍在南充市主城区之外。

1.2 基线调查

基线调查于2009年6月至2009年9月,在南充市城区,以方便抽样法选取调查对象并开展调查。首先按照年龄、性别、原居住地和文化程度等方面尽量不同的原则,选取10名符合纳入标准的自愿者。并由自愿者推荐新的调查对象,在调查员(为15名“携爱同行”健康促进协会成员)的协助下完成知情同意和自填式问卷调查。不能理解问卷内容的,由调查员通过逐一询问的方式代填问卷。调查内容包括基本的人口学特征,艾滋病知识、态度和行为情况等。共发出调查问卷650份,收到有效问卷605份,有效率93.1%。

1.3 干预

选取30名青年自愿者,分2人一组建立QQ群,共建立15个群,并建立一个宣传网页。通过人际联系、网页公告等方式,逐步扩大各群人数。在2009年10月至2010年4月间,在项目组指导下,由自愿者主导,按照事先确定的三个宣传主题(艾滋病流行形势、艾滋病传播途径、艾滋病检测与治疗等),分阶段对各群内成员开展在线干预。干预方式包括:在线专题讨论、知识竞赛、有奖问答、播放影音材料、编制和发送电子版宣传资料等。

1.4 回访调查

在2010年4月,将与基线调查相同的问卷上传至各群,在各群自愿者的宣传和鼓励下,目标人群下载并填写问卷后上传至项目设定的电子信箱。在近1 000目标人群中(调查开始时15个群的总人数),共收到有效问卷355份。

质量控制:调查问卷由专家讨论,并在自愿者的参与下修改完成;调查员均经过严格培训,调查前调查员间进行模拟调查,且每人进行至少2份的预调查;自愿者由调查员培训和指导,调查在同性别间进行;调查期间每天对调查问卷进行分组检查,并由项目人员对问卷的完整性和逻辑性进行核对。

1.5 统计学分析

数据库建立和分析均采用SAS9.2。以获取知识途径数的变化、认知水平和安全套使用情况的改变等作为主要效果评估指标。定性资料分析用χ2检验,定量资料用t检验。

2 结果

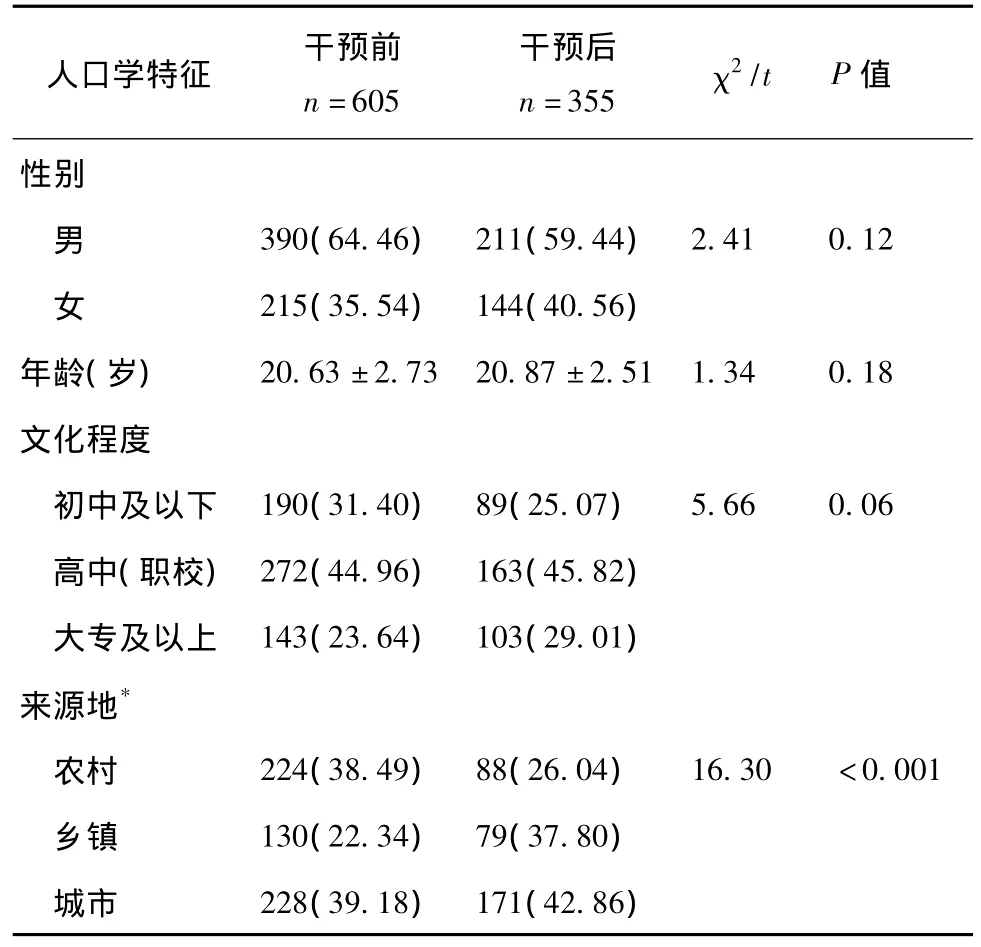

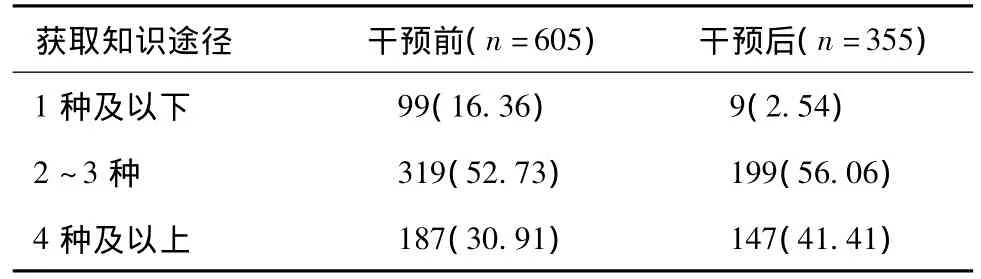

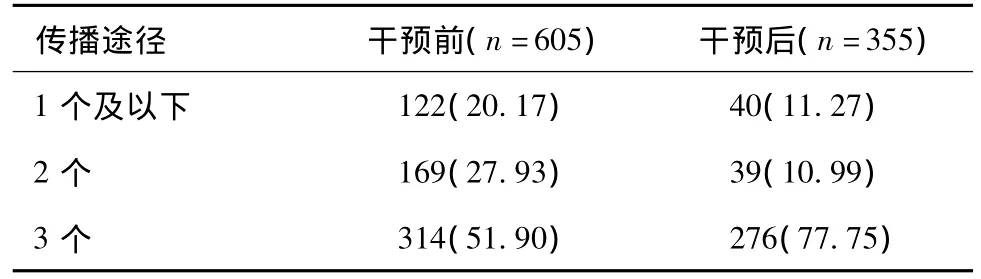

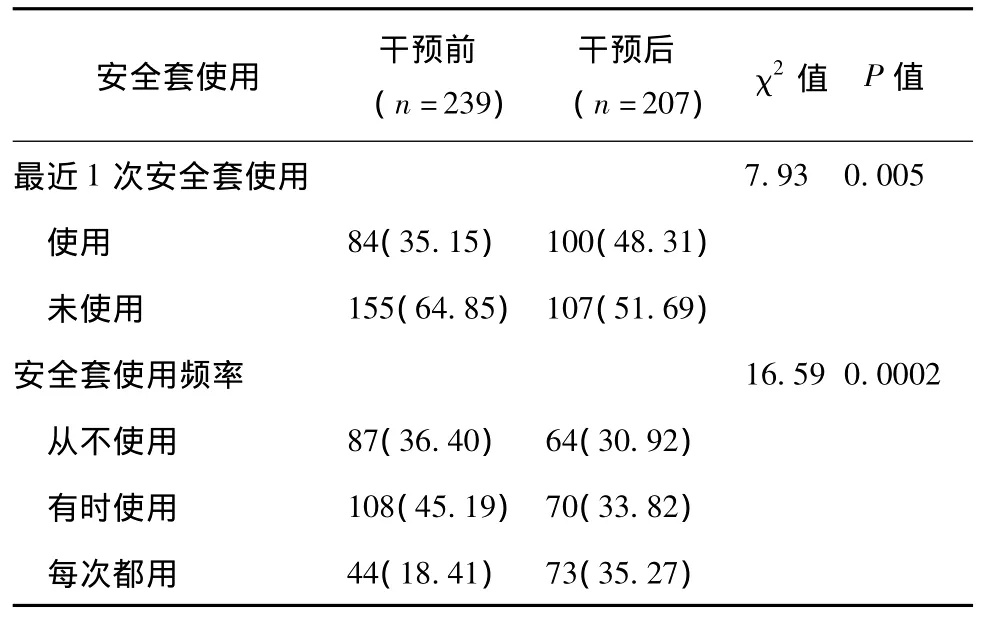

与基线人群比较,干预后接受调查的人群在性别、年龄和文化程度等人口学特征方面无明显差异。但来源地差异有统计学意义,来自城市和乡镇的人群比例高于来自农村的比例(表1);与干预前比较,干预后流动青少年获取知识的途径明显增多,通过1种及以下途径获取知识比例由16.36%降至2.54%,能通过4种及以上的比例则分别由30.91%升至41.41%(表2);对艾滋病传播途径的掌握程度也显著提高,知道3个传播途径的比例由干预前的30.91%提高至干预后的77.75%(表3);对艾滋病相关知识的认知水平也有所提高,从9个知识问题的得分情况来看,干预前为(12.11±2.84)分,干预后为(13.19±2.93)分,前后比较有明显差异(t=5.37,P<0.001);干预前后安全套使用率也明显提高。从最近一次性行为来看,安全套使用率由35.15%提高到48.31%(χ2=7.93,P=0.005)。最近半年安全套坚持使用率则由18.41%提高到35.27%(χ2=16.59,P=0.0002),见表4。

表1 南充市14~24岁流动青少年人口学特征分析结果(%)

表2 南充市流动青少年干预前后获取艾滋病知识的途径数比较(%)

表3 南充市流动青少年干预前后对艾滋病传播途径认识情况的比较

表4 南充市流动青少年干预前后安全套使用情况比较(%)

3 讨论

本次研究结果显示:干预后,目标人群获取艾滋病知识的途径明显增多,认知水平明显提高,安全套坚持使用率也显著提高,提示基于网络平台在流动青少年人群中开展艾滋病干预有效、可行。

本次研究发现,接受干预后,流动青少年获取艾滋病相关知识的途径显著增多,提示本次干预明显提高了青少年主动获取艾滋病相关知识的意愿和能力;与此同时,最近一次性行为时安全套使用率和近半年安全套坚持使用率均大幅度提高,与认知水平提高呈现一致变化。在既往的干预工作中,面对面的集中教育是最常采用的方式,虽能快速提高目标人群的认知水平,但却很难达到行为改变的目标[4]。我们前期在南充市农村地区的调查研究也发现,超过60%的流动人口在流入地(城市)接受了艾滋病教育,但分析发现干预却并不是行为改变的促进因素,与未接受干预的人群比较,虽认知水平明显提高,但高危行为发生率并未明显降低,由此造成防艾资源不足和浪费并存的矛盾[7]。以此来看,本次研究所建立的网络健康教育模式,为解决这一问题提供了实践依据。

在对流动人口,特别是对流动青少年开展艾滋病干预效果评估时,由于目标人群流动性大,组织和随访困难,因此干预效果的评定常常只能依据认知水平的变化,而反映态度和行为的指标,由于需要较长的观察时间,常常很难作为核心评价指标[8]。一些研究也对干预工作对行为的改变情况进行了评估,但由于只能选择干预后能随访到的人群作为评估对象,而这部分人群常常是目标人群中高度配合的亚群,因此评估结果可能并不能反应干预的真实效果。在本次研究中,由于以网络作为平台,以动态队列的方式对目标人群进行观察,在保证干预工作持续性的同时,也为长期效果的评估提供了可能。随后的评估结果表明,经近6个月的干预,目标人群安全套使用率明显提高。而且,以基线人群比较,干预后人群在年龄、性别和文化程度等方面无明显差异,因此我们认为,评估结果是干预效果的客观反映,基于网络平台对流动青少年开展干预是有效的方式。

本次研究的局限性:干预后进行评估时,仅随访到355人,而且来源地与基线调查结果比较有明显差异,这可能影响效果评估的有效性。但其他主要人口学特征未出现差异,因此我们认为这对研究结论的影响有限,但提示仍需进一步对未接受评估的人群进行调查。另外,通过网络开展问卷调查,由于缺乏面对面的监督,研究对象可能会通过网络查阅“正确答案”,从而影响评估结果。但从认知水平的评估结果来看,虽干预前后有明显差别,但提高幅度较小,以此推断,这一问题不会改变研究结论。

综上所述,在流动青少年中,基于网络平台开展艾滋病健康教育,既能保证干预工作持续进行,又能进行长期效果评估,因此值得在该人群中进一步推广。

[1]People UITT.Preventing HIV/AIDS in young people:a systematic review of the evidence from developing countries[R].WHO,UNAIDS,UNICEF,Report No.:938,2006

[2]朱广荣,季成叶,彭妮,等.农村校外青少年感染艾滋病脆弱性的现状分析[J].中国生育健康杂志,2008,19(3):159-162

[3]陈辉,卢春爱.青少年预防艾滋病生活技能培训的实践与体会[J].中华临床医学研究杂志,2007,13(20):3016

[4]周庆芝,张江生,冯琪,等.开展参与式性健康教育唤醒流动人口青少年的自我保护意识[J].中国性科学,2006,15(1):38-41

[5]张彪,姜晶梅,田小兵.流动青少年上网时间与艾滋病相关知识、态度与行为关联性[J].预防医学情报杂志,2011,27(11):847-851

[6]郑建东,庞琳,吴尊友.互联网对男男性接触者危险性行为的影响及在艾滋病防治中的应用[J].中国健康教育,2008,24(4):791-794

[7]田小兵,姜晶梅,张孔来,等.南充市返乡流动人口艾滋病干预效果评估[J].现代预防医学,2011,27(5):941-944

[8]李方波,常春.校外青少年预防艾滋病健康传播方法效果评价[J].中国健康教育,2011,27(2):117-120

Assessment of web-based education on AIDS among mobile adolescents

TIAN Xiao-bing

(preventive department,North Sichuan Medical College,Nanchong 637000,Sichuan,China)

Objective:To explore the feasibility of web-based education on AIDS among mobile adolescents.Methods:Online education,based on 15 QQ groups and a webpage which we built before intervention,was carried out for six months among participants who joined thee QQ groups.Information on AIDS,i.e.,related knowledge,attitude,and behavior,were collected from 605 participants at baseline and from 355 participants at post-intervention.ResultsThere was no significant difference in age,gender,or education between two groups.In comparison to baseline,participants who gained knowledge from at least four routes were obviously increased(30.91%Vs 41.41%).Also,for those who knew of three transmission ways(50.91%Vs 77.75%),scores on nine AIDS related items were also significantly improved(12.11±2.84 Vs 13.19±2.93).Of those surveyed 48.31%of participants used condoms at last sex and 35.27%insisted using condoms during past six months.This was significantly higher than 35.15%and 18.41%of baseline,respectively.ConclusionWeb-based AIDS education among adolescents is feasible,a valid means of education and worth popularizing.

AIDS;Web;Education;Mobile adolescents

1005-3697(2012)04-0338-04

R193

A

10.3969/j.issn.1005-3697.2012.04.009

2009年度艾滋病应用性研究项目(SY-64)

2012-05-06

田小兵(1971-),男,四川阆中人,博士,副教授,主要从事医学统计学方面的研究。E-mail:tianxb@nsmc.edu.cn

时间:2012-7-80∶29

网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/51.1254.R.20120708.0029.201204.338_009.html