新兴技术产业化演进及其对中国战略性新兴产业发展的启示

陈继勇,周 琪

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

一、引言

技术是新旧产业更替的源动力。熊彼特(1939)指出,“连续产业革命”将依赖于通过技术实现经济质的转化。[1]因此历史上每一次科技革命都带来产业形态与格局发生翻天覆地的变化。虽然科学技术的蓬勃发展正日益削弱发展中国家后发优势,[2]但其产业化动态演进也为发展中国家抓住技术赶超的机会窗口,实现技术跨越式发展提供了巨大契机。当前的“国际金融危机正在催生新的科技革命和产业革命”,由此推动了新一轮的技术创新、技术扩散和技术与产业的国际竞争。世界各国都在积极探索能够引领各自经济实现复苏,走向繁荣的新技术和新产业,信息技术、生物技术、绿色制造、新能源等领域备受热捧,全球将进入空前的创新密集和产业振兴时代。随着国际金融危机逐步企稳和全球经济渐进复苏,如何把握全球科技发展大趋势和新兴技术特性与产业化动态演进规律,瞻前布局,通过培育和发展战略性新兴产业抢占未来经济科技制高点,不仅是中国积极参与全球经济治理的现实要求,也是中国调整产业结构、转变经济增长方式和提升国际竞争力的重大战略举措。

二、战略性新兴产业发展的实质是新兴技术产业化

战略性新兴产业代表了产业发展的方向,但目前战略性新兴产业总体上处于发展的起步阶段,其成长壮大尚需时日。Anderson和Tushman(1990)指出,技术演进引起的新兴产业是产业生命周期中的“非连续”现象,产业生命周期的更替主要是因为技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。[3](p604)因此,战略性新兴产业的发展实质上是新兴技术产业化演进历程,是知识形态的构思或理论转变成物质形态的产品或服务,形成新的产业并渐进实现产业结构的根本转型,继而带动整个产业和经济发展的过程。

新兴技术能否顺利实现产业化决定了战略性新兴产业能否由萌芽状态发展成为国民经济中的主导产业。新兴技术具有“创造一个新行业或改变某个已有行业的潜力”,[4]其技术创新和技术扩散等构成的新的技术轨迹,对新兴产业的出现和发展起着决定性作用。尽管资源条件、政策环境等因素也制约战略性新兴产业的崛起,但是新兴技术特征才是发展战略性新兴产业最关键的因素,它决定了战略性新兴产业发展方向和发展潜力。同时,新兴技术产业化成功率低也严重制约战略性新兴产业发展的速度和规模。因此,尚处于产业发展初级阶段的战略性新兴产业要实现腾飞,必须建立在对新兴技术的掌握和应用基础之上。

一方面,新兴技术具有极大的提升空间,通过不断拓展知识基础以加速改进技术性能,技术进步表现为跳跃的不连续创新和累积的连续创新。这两种技术创新都将对市场格局产生重大影响,这使得新兴技术具有巨大的应用潜力和良好的商业化前景。一旦捕获这种创新并在其产业化条件成熟下迅速建立并发挥这种竞争优势,不但能将新兴技术迅速转化为生产力,进而创造新的产业和市场,还能重构产业结构,实现经济持续增长。另一方面,在市场驱动下,新兴技术通过不断革新技术在现有市场中的应用(包括有效地嵌入新的产品和工艺)以加速实现技术扩散,同时随着市场应用环境的改变,新兴技术将通过技术融合、技术植入等途径更好地满足市场需求。随着技术被市场广泛认可,巨大市场需求逐步形成,进而又激发了对技术进步及其产业化的大量投资。这不仅使得技术日趋完善,逐渐接近其极限,[5](p304-321)更重要的是促使了一个全新的产业形成。

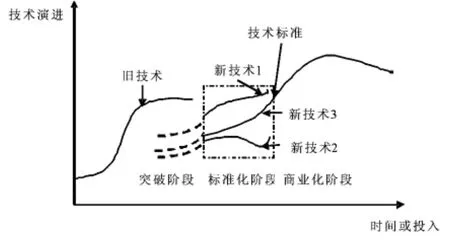

三、战略性新兴产业发展中的新兴技术产业化演进历程

新兴技术从发现、获取到市场上广泛应用的动态演进历程,进而形成战略性新兴产业是极为复杂的过程,它既呈现阶段性特征,又是一个不可割裂的系统。无论是早期熊彼特从技术创新产生和扩散的视角对康德拉季耶夫的经济发展的长波理论进行解释,[6](p105-115)还是后来Abernathy和Utterback提出的技术创新动态过程的“A-U”模型,[7](p639-656)以及Perez的爆发、狂热、协同和成熟四个阶段的技术变革周期,都直接或间接表明技术具有生命周期的特征,并且在技术演进过程中新技术的性能在开始出现时低于现有技术,一旦新旧技术性能出现交叉,技术演化将在更高的层次上进行。[8](p71-74)技术演进的周期性特征引起产业兴衰与转化。因此,准确刻画战略性新兴产业的新兴技术产业化演进历程需要深度把握新兴技术的特性和技术演进的生命周期特征。总体而言,新兴技术向战略性新兴产业发展过程中,要历经“技术突破”、“技术标准化”和“技术商业化”三个阶段(图1)。

图1 战略性新兴产业技术演进阶段

(一)“技术突破”阶段。

新兴技术突破继而引起技术跳跃性演进是战略性新兴产业出现的内在动力。就技术本身而言,这种技术突破其本质是一种技术性能和技术应用的不连续创新。当前的新兴技术突破不再拘泥于以往以主导技术突破进而带动技术突破的模式,反而可以通过融合多个领域的技术理论实现某一新兴技术的突破,更可能是一群技术相互渗透,共同突破。从市场应用的角度来看,不同于技术渐进性创新下按照产业的市场需求对现有的技术进行改进或完善,技术突破性创新不仅是战略性新兴产业技术发展对原有技术的跨越,具有淘汰已有技术的潜力,而且可能是暂时还不能满足新兴产业市场需求的创新。但是这种突破将能大幅度削减产品成本、提高产品性能或者开发出全新性能特征的产品,甚至改变现有的技术和经济规则,因而在未来能更好地满足用户的同一需求,致使应用得到迅速扩展,形成具有市场竞争力的新兴产业。

然而新兴技术的突破具有高度的不确定性。新兴技术能否按照预期的目标具备应达到的功能和市场效果,在研发之前和研发过程中都是不确定的,包括选择何种技术突破,技术突破能否实现、何时实现,以及实现后技术发展所导致的资源组合、市场需求、技术管理等最终结果都是不可确定的。这是因为一方面新兴技术是有别于以往的思维方式和技术的全新创造,是一种“创造性的毁灭”,另一方面技术突破不仅受到诸如前期技术积累是否充分、创新资源是否充足和创新模式、思维是否活跃等多种因素制约,还需要有较强基础研发能力和技术集成能力。因而战略性新兴产业培育和发展应该力求最大限度地减小新兴技术演进过程中的不确定性。

(二)“技术标准化”阶段。

新兴技术标准化是培育和发展战略性新兴产业的关键。科技发展方兴未艾促使新兴技术涌现,技术专利化、专利标准化、标准国际化成为产业技术竞争的重要形式。因此,新兴技术标准决定了战略性新兴产业的技术演进方向,从而影响整个产业的组织结构和市场竞争能力,是战略性新兴产业发展的制高点。

由于新兴技术自身具有多个性能指标,同时实现技术突破的各个主体研发动机、研究方向以及对潜在市场需求的预测都不尽相同,从而导致新兴产业技术发展侧重点各异,进而衍生出诸多技术轨迹。随着大量新兴技术的涌现继而形成技术混乱状态,产业技术标准的确立将是决定前期研发成败、市场能否形成的标志和表现。Handerson和Clark(1990)认为新技术之间经过激烈竞争后产生主导设计范式。[9](p9-30)这种主导设计将资源和市场需求紧密结合起来,代表了优秀的产品,其实质就是产业技术标准。一旦产业技术标准形成,新兴产业将由生成期逐渐过渡到产业过程创新阶段,产业技术能力也将沿着产业技术标准规定的轨道发展。因而“与产业技术标准相容的企业技术能力才具有可持续性,而与产业技术标准不相容的企业技术能力将不可避免地面临能力破坏的影响。”[10](p43-49)Witeriongs和 Boschma(2002)还指出新兴产业的产生在空间上具有随机性,但是一旦一国或地区某项专利或专利池成为国际标准或主导设计时,产业便自然地向该国家或地区集中,随机性消失。[11]20世纪90年代以来,美国垄断网络和信息领域的技术和市场,引领全球信息产业的发展就是极好的例子。

值得注意的是,近年来得益于技术模块化发展,技术标准化后仍有可能形成开放式技术创新环境,技术将呈现平行的多层次演进。无论是宽带领域的有线网和无线技术,还是CPU制造中的INTEL技术和AMD公司不同的核心架构模式,只要能够适用激烈的市场竞争,满足市场核心价值,都将获得市场认可,从而突破原有技术壁垒,形成崭新的技术演进路线。技术多层次演进模式也为技术落后的国家实现技术赶超指明了可行之路。

(三)“技术商业化”阶段。

“技术商业化”是新兴技术向战略性新兴产业衍化的基石。新兴技术具有商业属性,表明了市场对技术的需求和企业基于技术可能获得的利润创造和竞争优势,也是技术转化成生产力。因此“技术商业化”是新兴技术产品化、市场化直至产业化的过程。一般而言,企业选择具有商业潜力的技术后通过构建产品雏形,生产产品原型投放试水市场,以验证市场接受与否,随后投入大批量生产的资源要素进行规模化生产,并不断刺激市场需求以扩大生产。随着更多的企业进入,新兴产业逐步形成并快速扩张。随后,与新兴产业关联性较强的产业也将获得迅速发展,新兴产业的产业链得到有效延伸。

技术商业化首先要解决的是如何从浩瀚的技术可能性中甄别出有商业潜力的新兴技术。“如果不能有效地将技术通过企业转化成更好的产品和服务,那么企业和地区在科学研究及产出方面优势,将无法转化为在技术商业化方面的优势。”[12](p655-667)只有将有限的资源优化配置给最具有商业潜力的技术,才能更有效地跨越商业化过程中所遇到的峡谷,[13](p56-57)促进科技成果更好地转化为生产力。尤其是战略性新兴产业的发展不仅要求技术具有创新性,是诸多最新技术发现或进展,还要求技术具有持续发展的潜质,能够深度应用和产业化,并创造出巨大的市场、就业等多方面效应,因而其技术商业化将是复杂、持续的过程,需要不断摸索符合战略性新兴产业技术发展的商业模式。

四、中国发展战略性新兴产业的启示

金融危机孕育了全球产业调整的重大机遇,美国、欧盟、日本等主要发达国家(地区)纷纷加大对科技创新的投入,加快对新兴技术和产业发展的布局。中国根据世情和国情的深刻变化也将发展战略性新兴产业作为后危机时代和“十二五”时期加快转变经济发展方式,抢占经济科技制高点的重大战略任务,并将新能源、新材料、生命科学、生物医药、信息网络、空间海洋开发、地质勘测七大产业纳入了中国战略性新兴产业的范畴。从新兴技术产业化演进来看,中国战略性新兴产业的发展处在技术突破和产业化的关键时期。因此,必须坚持自主创新,强化企业主体地位,重视政府介入作用,才能建立起市场导向下企业与政府良性互动的新兴技术产业化机制。

(一)发展战略性新兴产业必须坚持自主创新。

掌握战略性新兴产业的核心关键技术,掌控战略性新兴产业知识产权和技术标准,形成拥有自主知识产权的产业技术和产品,关乎战略性新兴产业发展的成败。通过自主创新突破战略性新兴产业关键核心技术是发展战略性新兴产业的必由之路。尽管依靠引进、模仿的学习方式可以在短期内以较少资金获得发达地区较为先进的技术知识,但是一旦技术领先国家为维护和垄断自身的科技优势地位,在战略性新兴产业领域实行严格的技术封锁政策,战略性新兴产业的发展必将受制于人。更重要的是,真正的核心技术、关键技术是买不来的。[14](p21-24)例如电子信息产业,中国曾先后引进过许多的技术和数以百计的生产线,但关键零部件至今仍需进口,技术仍需不断引进,陷入“引进——落后——再引进——再落后”的怪圈。

后危机时代中国自主创新的紧迫性日益凸显。一方面,关键核心技术自给率低将严重制约战略性新兴产业的发展速度和规模。虽然近年来中国对战略性前沿技术的研发投入大规模增加,但重大原始性创新成果不多。例如,虽然中国已初步建成较为完整的光伏产业链,但光伏电站系统设计技术、逆变技术等领域存在较多空白,与美国、日本等相比也还存在很大差距。另一方面,不同行业或不同区域能广泛共享使用的应用基础研究和共性技术研发相对缺乏将极大地影响技术突破的前期知识积累。近年来不断建设的创新基地仍旧存在规模较小、资源分散、综合性不足等缺陷,无法满足当前战略性新兴产业发展所需的多学科融合,多行业交叉,多领域共享的集成创新要求。因此,加快核心关键技术的自主创新成为中国战略性新兴产业发展的内在要求。

随着协同创新日益成为全球创新的主流趋势,积极推动大学、科研机构和企业集群等多元的创新主体协同互动,最大限度地整合创新要素将显著加快战略性新兴产业发展速度。这不仅是美欧、日韩等发达国家和地区创新发展的最重要经验,也是中国打破现有创新体制机制的束缚,建立现代意义上的产学研合作创新体系,全面提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新三类创新水平的迫切需要。

(二)发展战略性新兴产业必须强化企业主体地位。

企业是新兴技术产业化和战略性新兴产业发展壮大的最重要载体,它不仅是新兴技术研发的主体,还承担着将科技成果转化为先进生产力的重任。直接面向市场的企业最清楚何种新兴技术具有商业潜力,其通过吸收先进的科技成果或通过筛选与市场需求状况和需求规模相匹配的新兴技术进而展开研发,开发出产品原型直至实现规模化生产。这不仅能够有效地缩短新兴技术转化为新产品的时间,还能充分发挥战略性新兴产业的扩散效应,形成巨大规模经济效应和范围经济效应。

长期以来,中国企业普遍存在重生产、轻研发,重模仿、轻创新的缺陷,企业国际竞争力不强。发展战略性新兴产业中强化企业主体地位将从根本上解决科技创新与经济发展脱节的体制问题,为中国打造一批具有核心竞争力的民族企业提供契机。中国在鼓励创新要素向企业集聚的同时,更需要依托本土主导企业和品牌制造商整合产业内部资源,实现新兴技术快速产品化、产业化。依靠大企业与处在同一产业链的其他企业合作设计新产品,形成企业抱团发展局面,用拥有自主知识产权的核心技术打破他国厂商的技术垄断和产业壁垒,有助于加快推进中国战略性新兴产业发展。

(三)发展战略性新兴产业必须重视政府介入作用。

市场选择与政府介入共同作用是发展战略性新兴产业的根本保证,而新兴技术产业化面临的巨大不确定性、可能存在的市场失灵以及产业发展的战略意图决定了政府必须介入战略性新兴产业的发展。政府有效介入将大幅降低新兴技术产业各阶段的巨大风险,提高企业开展新兴技术研发和商业化的积极性,加速科技成果转化和新兴技术产业化发展。这些介入措施包括创新机制的合理设计,产业布局的规范引导,金融资本的有力支持,市场发展的科学监管等。

[1]Schumperter J.A.Business Cycles:A Theoretical,Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process.New York:McGraw-Hill,1939.

[2]Christensen C M.The innovator’s dilemma[M].Boston:Harvard Business School Press,1997.

[3]Anders on.P.&M.L.Tushman.Technological Discontinuties and Domain Designs:A Cyclical Model of Techonological Change,Administrative Science Quarterly,1990,(35).

[4]Day and Schoemaker.Wharton on Managing Emerging Technologies[M].John Wiley&Sons,Inc.,2000.

[5]VeIyzer Roben W.Discontinuous innovation and the new product ent[J].Product Innovation Management,1998,(15).

[6]Kondra ieff.The Long Wave in Economic Life,English Translation,Review of Economic Statistics,1925,(17).

[7]Abernathy W.J,Utterback J.M.A Dynamic Model of Process and Product Innovation[J].Omega,1975,(3).

[8]苗文斌,吴晓波,李正卫.技术演进动态性与技术赶超[J].科技进步与对策,2007,24,(3).

[9]Henderson,R.and K.Clark.Architectural innovation:The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms [J].Administrative Science Quarterly,1990,35,(1).

[10]吕铁.论技术标准化与产业标准战略.中国工业经济,2005,(7).

[11]Anet Witeriongs,Ron Boschama.The spatial evolution of the Dutch ICT industry[Z].The 42nd ERSA congress,2002.

[12]Pietro Moncada-Paternò-Castello,Jaime Rojo,Felix Bellido,Frédéric Fiore and Alexander Tübke.Early identification and marketing of innovative technologies:a case study of RTD result valorisation at the European Commission’s Joint Research Centre[J].Technovation,2003,(23).

[13]黄海波.跨越创新技术商业化过程中的峡谷[J].企业活力,2005,(10).

[14]郑立新.自主创新是实现产业升级的中心环节[J].求是,2010,(2).