科技服务业与制造业联动发展研究:现状与对策

邓 良 ,许抄军 ,胡 武

(1.广州大学,广东 广州 510006;2.湛江师范学院,广东 湛江 524000;3.湛江市兴科生产力促进中心,广东 湛江 524099)

一、前言

科技服务业近些年来发展态势良好,它作为现代服务业的重要组成部分,充分发挥了实现科学技术与经济发展有机结合的纽带作用,受到政府部门和实业各界的高度重视。近年来,国家相继出台了一系列促进科技服务业发展的相关政策与措施,充分肯定了促进科技服务业与制造业联动发展的必要性和可行性。可以说,科技服务业作为产业知识的生产者和传播者,已经开始逐步融入到制造企业的创新过程中,科技服务业与制造业的互动创新日益紧密,这打破了过去那种单单以制造业为基础的单一创新模式。近些年来,两者的互动作为一种新的创新范式,受到理论和实业各界的日益重视。那么,我国科技服务业与制造业联动发展的现状如何?对于联动发展战略,应该采取什么样的对策?这就是本论文要研究的内容。

二、文献综述

所谓联动就是互相依赖,互相作用,共同发展。科技服务业作为一种重要的生产性服务业,它与制造业之间的关系究竟是怎么样的?只有了解这些,才能在资源约束条件下制定出科学的产业战略与产业政策。

学术界对于科技服务业与制造业关系的论述一般蕴含在生产性服务业与制造业它们之间关系的论述中,将其观点总结出来,主要包括以下几种观点:第一种观点普遍认为生产性服务业发展依赖于制造业的发展,前者是后者的补充。该观点认为生产性服务业的发展处于一种需求遵从地位,制造业在发展过程中会不停地升级与部门扩张,它能够引致生产性服务需求,从而引致生产性服务业部门的产生与发展。国外持这种观点的学者有Cohen&Zysman(1987)、Rowt horn and ramaswamy (1999)、Guerrieri&Melieiani(2003)、Klodt(2005);第二种观点认为包括科技服务业在内的生产性服务业能够推动制造业生产率的提高,能够推动制造业部门竞争力的增强。学者 Karaomerlioglu&Carsso(1998)、papps&Sheehan(1999)、Eswarran&Kotwal(2001)等持有这种观点;第三种观点则与前面的观点都有所区别,该观点认为生产性服务业与制造业是相互作用与依赖、协同发展的互补性关系。如 Shugan(1989)、park&Chan(1994)、Bathla(2003)他们认为两者之间联动的机理是:制造业部门的发展扩大,对生产性服务的需求也会增加(包括科技服务业、金融业等),这将有助于制造业部门生产效率的提高;反之,生产性服务业部门的增长也要依靠扩大制造业部门的要素投入。而且,它们彼此依赖的程度会随着经济发展程度的深化而进一步加深;第四种是近年来逐渐兴起的“融合论”观点。该观点认为:随着3C技术的介入和广泛应用,产业发展出现了融合的趋势,生产性服务业与制造业间也同样,它们的边界越趋模糊,逐渐融合起来。[1]对于产业融合的定义,最经典的定义是日本产业经济学家植草益(2001)的观点,高度概括为:“在产业发展的过程中,通过技术革新和放宽限制来降低行业间的壁垒,加强行业企业间的竞争合作关系,就生产了产业融合。综合考虑以上观点,可以说第三和第四种观点是更加全面的观点,注重对问题全面深入的分析,双业联动的观点充分继承了前两种观点的精华,反映了未来的产业演变趋势与融合机制。

那么,双业联动的现状如何?对于这一问题的直接回答的文献并不多见,虽然单单研究制造业或科技服务业的文献数以万计,但是用数量经济的方法测算两者之间联动现状的文献更为少见。目前的几篇文献主要有:孔莹以广东省为例,研究了科技服务业与制造业之间的相关性关系以及产业波及效果,提出一些促进两者发展的宏观产业政策;[1]罗建强,赵艳萍基于南京市的实证分析,建立科技服务业与制造业间的关联因素测度指标,探讨两者之间的联动关系,并得出加快科技服务平台等建议;[2](p45-47)孙晓琴,吕冠超通过数据统计,对江苏省和广东省科技服务业与制造业之间的关联效应进行论述比较,得出江苏省的科技服务业与制造业的行业关联度要比广东省高。[3](57-63)在对此的研究处于起步阶段的情况下,本论文在获取大量翔实数据基础上采用灰色关联的办法分析科技服务业与制造业的联动发展现状,之后探讨促进发展的合理策略,是具有科学性和一定的创新性的。

三、科技服务业与制造业的联动发展现状分析

国家科委在1992年颁布的《关于加快发展科技咨询、科技信息和科技服务业的意见》中对科技服务业定义为:“依托科学技术和其他专业知识向社会提供服务的新兴行业,是从事具有创造性劳动的智力密集型行业”。在本论文中,对科技服务业与制造业的联动发展的定义定为:“在科技服务业与制造业密切联系的基础上,两个行业之间进行的一系列协作活动。它强调的是两个行业之间如何通过协调发展来达到双赢目的。那么,我国的科技服务业与制造业联动发展的现状是如何的呢?这可通过分析它们之间的关联协调度而得出来,下面利用灰色关联模型进行分析。

(一)灰色关联模型的测算过程。

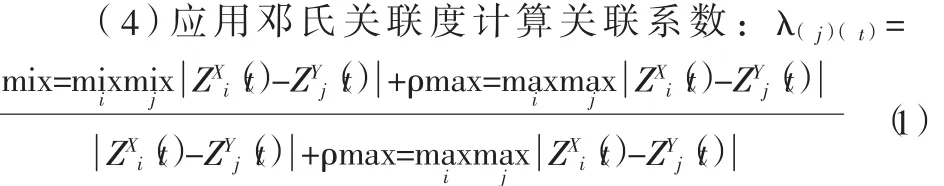

本文选取灰色关联模型对科技服务业与制造业联动发展的关联协调度进行测算,其计算的过程如下:[4][5]

(1)确定参考数据以及比较数据列,论文中对应科技服务业为X序列,为自变量比较数列,也称为子序列。对应制造业为Y序列,为因变量参考数据列,也称为母序列。

(2)指标无量纲化处理。因为指标的原始数据量纲不同,在进行关联分析之前,一般程序是通过对数据进行无量纲化处理转换为能够横向与纵向比较的数据序列。目前对原始数据的变换主要有均值化变换、初值化变换、标准化(极差标准化)变换这三种方法。在这里文章就是采取第三种方法对原始数据进行处理分析。

(3)形成对应差数列表。即通过将标准化后的比较数列与参考数列进行差值比较来求出它们的绝对值。计算出来的对应差数列表内容包括以下几项指标:与参考数列值差(绝对值)每列的最大差Δmax=maxmax、每列最小差。

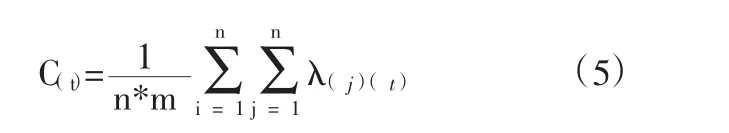

在以上式中,λ(j)(t)是指 t时刻的关联度系数,它的值越大,表示关联度就越强。表示t时刻科技服务业指标的标准化值表示t时刻制造业指标的标准化值,为标准化系数,大部分文献一般取0.5①ρ作为标准化系数,可以控制ρmax对数据转化的影响,取的值越小,可以提高关联系数间差异的显著性,大部分的文章中一般取值为0.5。。

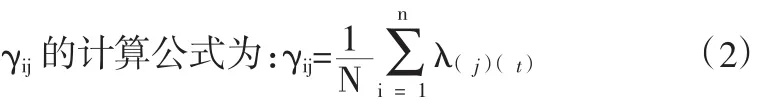

然后,求出关联度矩阵γ(将关联系数按样本数求其平均值可得),通过该矩阵,能直接反映出科技服务业与制造业之间的耦合作用关系。然后再求出各个关联度的值大小,通过这可以分析出科技业中各个因素与制造业的相关联程度。

在以上式子中,的取值范围为(0,1),当 0<γij≤0.35,说明两者关联度较弱;当0.35<γij≤0.65,则关联度为中等;当0.65<γij≤0.85,则关联度较强;如果 0.85<γij≤1,则关联度极强。

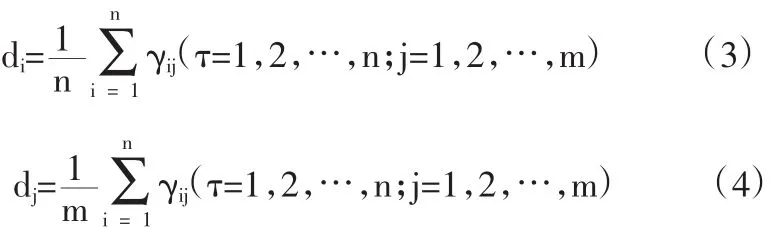

在以上基础上,分别按行与列求出平均值,能得到以下式(3)和(4):

根据它们的大小以及其对应的值域范围,就可以求出科技服务业对制造业最主要的胁迫因素,同时能求出制造业对科技服务业最主要的约束因素。

为了能够从总体上来判定这两者之间的协调强度的大小,可以在(1)的基础上,进一步优化,从而能建立出制造业与科技服务业相互关联的协调度模型,如以下式(5)所示:

表2 近十年我国科技服务业相关数据

构建此模型的目的是定量判定二者之间经济系统耦合的协调程度,在协调分析中,需要借助双业联动经济协调表,用C(t)表示。以下表中,不同值域表示不同协调度的分界线,0.8是系统失调与协调状态的分界线。[3]

表1 经济系统协调程度界定表[6]

根据以上相应公式,运用统计软件Matlab7.1可以测算出制造业与科技服务业联动发展的关联度和协调度。

(二)制造业与科技服务业联动发展的关联度与协调度分析。

在科技服务业与制造业联动发展协调度的测算中,本着科学性、实用性和相对完整性原则,确立了科技服务业与制造业的如下指标,如以下表:

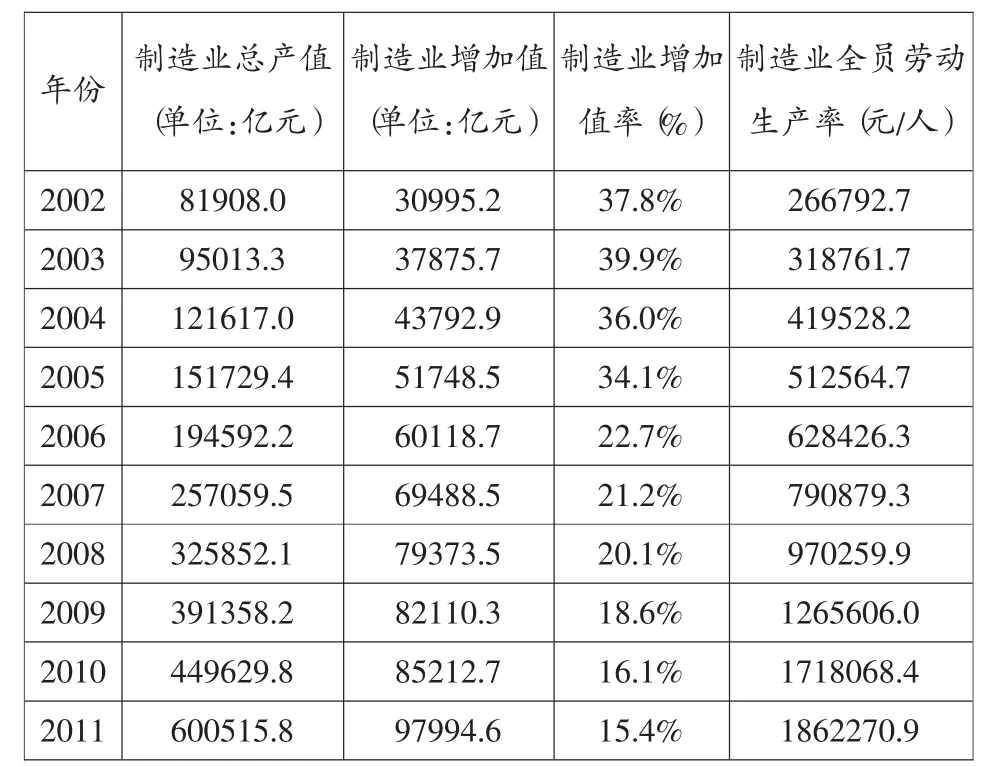

表3 近十年我国制造业相关数据

表4 科技服务业与制造业关联度协调分析结果

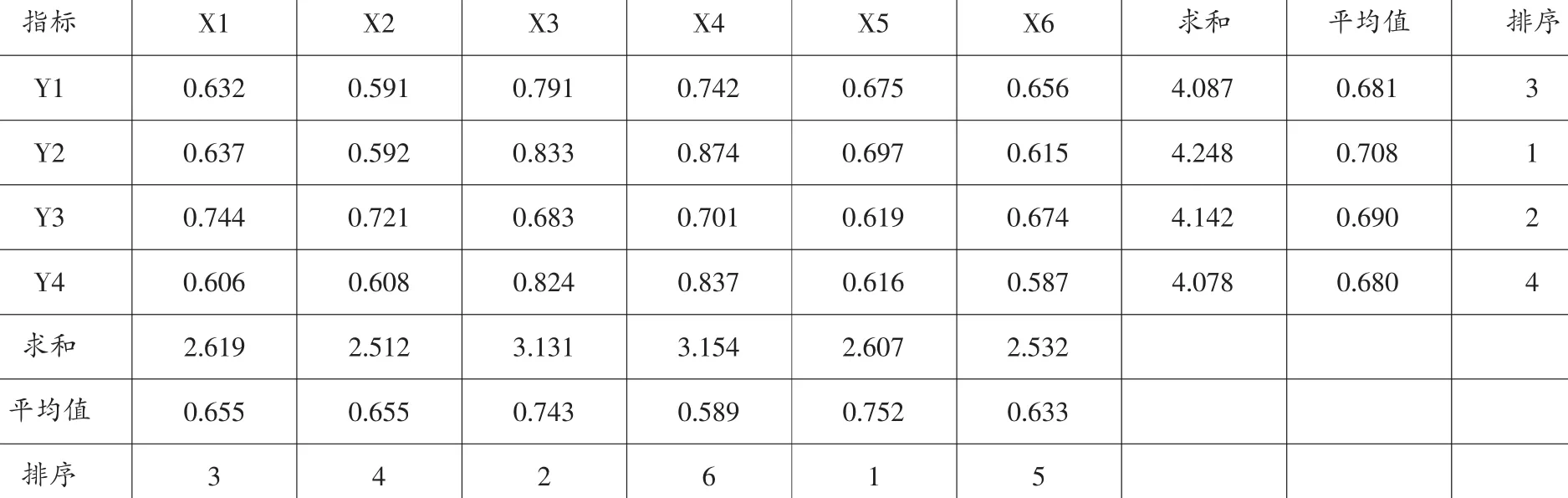

使用 matlab7.1,依据公式(1)—(5)通过编程计算,得到科技服务业与制造业的关联度,结果如下:

从以上分析中,在关联度方面可以得出以下的结论:

(1)在关联度方面,总体看,科技服务业与制造业关联度为0.68,比较强。从分指标情况来看,如以上表所示,科技服务业6个指标与制造业4个指标之间的关联度值介于0.587到0.874之间。对于科技服务业法人单位数X1、营业收入X2而言,制造业四个指标中,总体中等,一个较强,三个中等,其中对于科技服务业就业人数X3、科技服务业职工平均工资水平X4而言,制造业4个指标与其关联度均较强,一半在0.8以上,其中最高的是制造业增加值;对于固定资产投资额总规模X5与新增固定资产投资总规模X6来说,在制造业4个指标中,与其关联的有两个指标较强(在0.65以上),两个指标中等(在0.65以下)。在这些指标中,其中制造业工业增加值与科技服务业固定资产投资额总规模的关联度是最高的,为0.697。

因此可以得出这样的结论:科技服务业与制造业关联度较强。制造业发展对科技服务业最主要的胁迫因素为制造业增加值。

(2)对于Y1(制造业工业总产值)、Y2(制造业工业增加值)而言,科技服务业的6个指标中,与其关联程度较高的指标包括X3至X6;对于制造业工业增加值率y3而言,科技服务业6个指标中与其关联度较高的指标包括X1至X4,X6,对于制造业全员劳动生产率y4而言,科技服务业6个指标中与其关联度较高的指标包括X3至X4。科技服务业各指标与制造业关联度的排序情况为X4最大。

因此可以得出结论:科技服务业发展对制造业最主要的胁迫因素是科技服务业固定资产投资,科技服务业的发展对制造业有着重要的影响。

(3)从协调度方面来看,目前我国科技服务业与制造业,处于中度失调和濒临协调之间,还没达到协调状态,可以说是一种逐渐由不协调向着协调的过渡状态。

综上所述,虽然科技服务业与制造业是两个关联度较强的产业之间的关系密切。但是目前我国的这两个行业并没有处于联动协调发展的状态,只是呈现出这样的趋势。

四、科技服务业与制造业联动发展的对策建议

经历了30多年的发展,中国已经逐渐形成了功能齐全的科技中介服务机构体系,尤其是沿海地区,科技中介服务业相对完善。但仍然存在许多问题,为了加强科技服务业与制造业的联动发展,实现提高科技服务业的核心竞争力的同时促进制造业转型与升级,可以提出以下对策建议:

(一)完善科技服务统计体系,解决目前科技服务统计体系不完善问题。

虽然国家相关部门已经对科技服务业的定义做出解释,由于对于科技服务业的内涵和外延并未能达到统一的认识,所以目前在统计学领域对我国科技服务业的统计范畴仍然存在争议,其统计口径还未达到统一。[7](p64-72)所以应该在对科技服务业的内涵和外延进行科学界定的基础上逐步构建一个合理的科技服务统计体系。在统计过程中要确保统计数据能真实反映或者在相当大的程度上能反映科技服务业发展水平。各级政府以及科研院所要加强对科技服务业的重视和研究,扩大科技服务业在全国的影响力,为科技服务业的进一步发展提供理论保障。

(二)建立相对完善的科技中介服务体系。

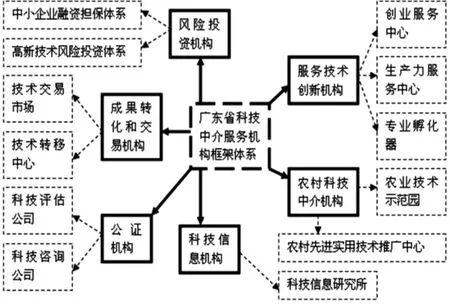

发达国家科技中介服务业的发展已经历近百年历史,我国的科技中介服务业起始于上世纪70年代末。刘锋、王永杰和陈光[8](p49-53)把我国科技中介组织发展历程分为3个阶段:初始发展阶段(1978-1983年)、持续发展阶段(1984-1997年)和规范发展阶段(1997年以后);进入新世纪,我国的科技中介服务体系仍在不断完善过程中。我国的沿海开放省份,以广东为代表,科技中介服务业起步相对较早,现在也进入了规范发展阶段。经过多年发展,已形成省、市、县逐级分布,功能齐全的科技中介服务机构体系,其业务也涉及到科技活动的各个层面。建立相对完善的科技中介服务体系,可以借鉴科技服务业的“广东经验”。结合广东省科技厅提供的资料和调研数据,从科技中介机构功能的角度,可以归纳出广东省科技中介服务机构体系结构图,如下:

图1 广东省科技中介服务机构体系

从上图可以看出,广东省科技服务中介机构包括了六大机构,涉足了服务技术创新、成果转换交易、风险投资、公证、科技信息、农村科技中介等领域,其中服务技术创新是基础,科技信息是保证,成果转化是关键,农村科技中介是功能延伸。这样形成了相对完善的科技中介服务机构体系。

(三)鼓励制造业企业剥离内置于内部的科技服务部门,实行主辅分离,选择合适的科技服务领域。

制造业企业可以根据实际情况将其生产流程中的科技服务环节从企业的运作中分离出来,专门设立独立的法人企业或者将科技服务业务外包给专业的第三方专业化科技服务企业。这样能够达到双赢目的,既能满足自身科技服务需求,又能为更多的制造业企业尤其是中小型企业提供更加有效的服务,从而能够加快推进科技服务企业的发展,提高科技服务业的第三方服务能力和竞争力。[9](p38-42)在行业选择上,可以设立试点,依据国家法律法规在科技研发、技术推广、工业设计和节能环保等业务领域,对实力相对强的行业龙头企业(比如规模大、科技研发业务多、拥有独立研发机构等企业)推行税收优惠、示范企业支持等优惠政策,这样的目的是为了鼓励企业将技术中心和重大产业技术平台等合理地进行分离出来,组建第三方服务机构,从而能够提供社会化程度高的独立法人企业,从而达到推动科技服务业专业化发展的目的。

(四)大力实施制造业和科技服务业的双业联动与升级工程,促进两个行业的良好联动发展。[10]如何促进,是一个巨大的工程。一方面要促进传统制造业加强自主创新的步伐,实现核心技术的突破,达到从企业升级到产业升级的积累和飞跃。与此同时,巩固已具发展规模和比较优势的高科技产业,并推动其核心的领先,大力发展战略性新兴产业,构建新型的制造业产业体系要注重引进和发展信息技术、新能源、新材料、新医药等产业。另一方面,要积极推进科技服务业的转型与升级,目前科技服务业自身的国际化、信息化水平都偏低,传统的科技服务模式层次结构逐渐已经落后于经济发展的需要,科技服务业的转型升级和转变发展方式势在必行。

那么,如何促进科技服务业的升级?改善科技服务业发展的产业环境建设至关重要,包括硬件和软件建设方面。首先要增强民众知识产权维护意识,在完善相关法制法规建设的基础之上促进信誉监察和充分发挥行业协会作用;其次,加强科技服务企业自身建设,这主要是表现在优化科技服务质量以及加强职业道德上,这就要求做好服务机构和从业人员的资格认定工作、加强业务培训和质量考核等,通过加强信息化的手段来提升企业经营效率。第三,注重建立多层次的科技服务业人才培养机制和引进机制。[11](p48-49)科技服务业是以知识、智力资本投入为基础的现代服务业,人才是核心竞争力,培养一批具有创新能力的高技术人才和培养具有较强服务能力和服务水平的管理人才对科技服务业的发展至关重要。有实力的企业可通过设立企业分支机构的方式吸纳人才,通过股权分利等方式留住稀缺人才。在这方面相对成熟的地区比如广东省致力于打造科技服务业和制造业的供需对接平台,加大和整合公共服务基础平台的建设。这就有利于打破对信息资源的垄断,减少科技服务机构信息获取的成本。促进科技服务的供需对接主要是通过开展科技成果发布(如东莞专利展)的方式,鼓励科技服务相关部门加大力度建设信息资源共享体系平台,如建设一些数据库、人才库、营销网络等,政府相关部门应该加大对其资金、技术等方面的政策支持,其中一个关键是对信息网络进行有效的资源整合,尽量避免使用各业务部门分散建设的方式,杜绝低水平的重复建设和信息资源的浪费。这既能够有效保障信息的及时性、准确性和完整性,实现科技服务机构的资源共享,从而提高服务机构的服务水平,最终达到双升级的目标。

五、结语

总而言之,论文通过运用灰色关联模型对我国科技服务业与制造业的联动发展现状进行分析,可以得知虽然科技服务业与制造业是两个关联度较强的产业,它们之间的关系密切。但是我国的这两个行业目前并没有处于联动协调发展的状态,只是呈现出这样的趋势。为了加强科技服务业与制造业的联动发展,提高科技服务业的核心竞争力的同时促进制造业转型升级,应该实施完善科技服务统计体系、鼓励制造业企业实行主辅分离,选择合适的科技服务领域、大力实施制造业和科技服务业的双升级工程等策略。

[1]孔莹.广东省科技服务业与制造业联动发展研究[D].广东:广东工业大学,2011.

[2]罗建强,赵艳萍.科技服务业与制造业间关系的灰色关联分析[J].技术经济,2012,(2).

[3]孙晓琴,吕冠超.广东省科技服务业与制造业的关系研究[J].广东科技,2011,(8).

[4]党耀国,刘思峰,王正新.灰色预测与决策模型研究[M].北京:科学出版社,2007.

[5]刘思峰,党耀国.灰色系统理论及其应用[M].北京:科学出版社,2009.

[6]邓聚龙.灰色关联理论[M].武汉:华中科技大学出版社,2002.

[7]Emmanuel Muller.What should we know about knowledge-intensive business services[J].Technology in society,2009,(31).

[8]刘锋,王永杰,陈光.我国科技中介组织发展的国际比较及发展趋势研究[J].中国科技论坛,2005,(3).

[9]孟庆敏,梅强.科技服务业与制造业互动创新研究[J].中国科技论坛,2011,(5).

[10]江小娟.中国服务业的增长与结构[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[11]罗山.珠海市科技中介服务体系发展策略研究[J].科技信息(学术研究),2008,(3).