染色体核型对宫腔内夫精人工授精治疗结局的影响

陈志恒 孙 玲 全吴敏

广东省广州市妇女儿童医疗中心生殖医学中心

探讨染色体核型对夫精人工授精(AIH)结局的影响,本文对本生殖中心行AIH治疗的不孕夫妇的细胞遗传学检查结果以及治疗结局进行资料分析,报告如下。

1 资料与方法

1.1 对象

2004年1月~2009年11月在本中心就诊的245对不孕夫妇,其中原发不孕147例(60.0%),继发不孕98 例(40.0%);女方年龄 32.2 ±4.0 岁,男方年龄34.7 ±4.5 岁;不孕时间4.5 ±3.1 年。治疗前男女双方均按卫生部相关要求进行排查,符合人工授精适应证,无人工授精禁忌证,245对夫妇共行AIH 422周期。

1.2 方法

1.2.1 中期染色体G显带分析不孕夫妇术前常规行染色体检查,取抗凝血,接种于1640培养基,37℃培养72h,常规制片、G显带观察,必要时行C显带、R显带观察。每例计数30个中期核型,分析3个核型。如疑嵌合体,计数100个中期分裂相。

1.2.2 夫精人工授精①自然周期:于月经第10~12天开始经阴道B超监测卵泡发育,当优势卵泡径线>14mm时,结合尿黄体生成激素(LH)监测,出现尿LH峰后12~36 h行人工授精。②氯米芬促排卵周期:于月经第5天给予氯米芬50~100mg/d×5d,停药2d后开始监测卵泡,视卵泡发育情况可加用尿促性素(hMG,珠海丽珠医药有限公司)75~150U/d,卵泡直径达20mm时给予人绒毛膜促性腺激素(hCG)5 000~10 000U肌注,24~36h后行宫腔内人工授精(IUI);③hMG组:在月经周期的第3~5天开始注射hMG 150U/d,连续5d,根据卵泡发育调整剂量直至成熟后停药。当LH峰出现或卵泡直径平均达18mm时,注射hCG 5 000~10 000 U,24~36h后行 AIH。

1.2.3 妊娠判断标准AIH术后14d通过血 βhCG检测确定是否妊娠。妊娠者术后5周B超检查了解胚胎情况,见妊娠囊、卵黄囊、胚芽及胎心搏动者为临床妊娠。

1.3 统计学方法

采用SPSS 13.0统计软件进行数据统计分析,妊娠率比较采用χ2检验。

2 结果

2.1 染色体核型

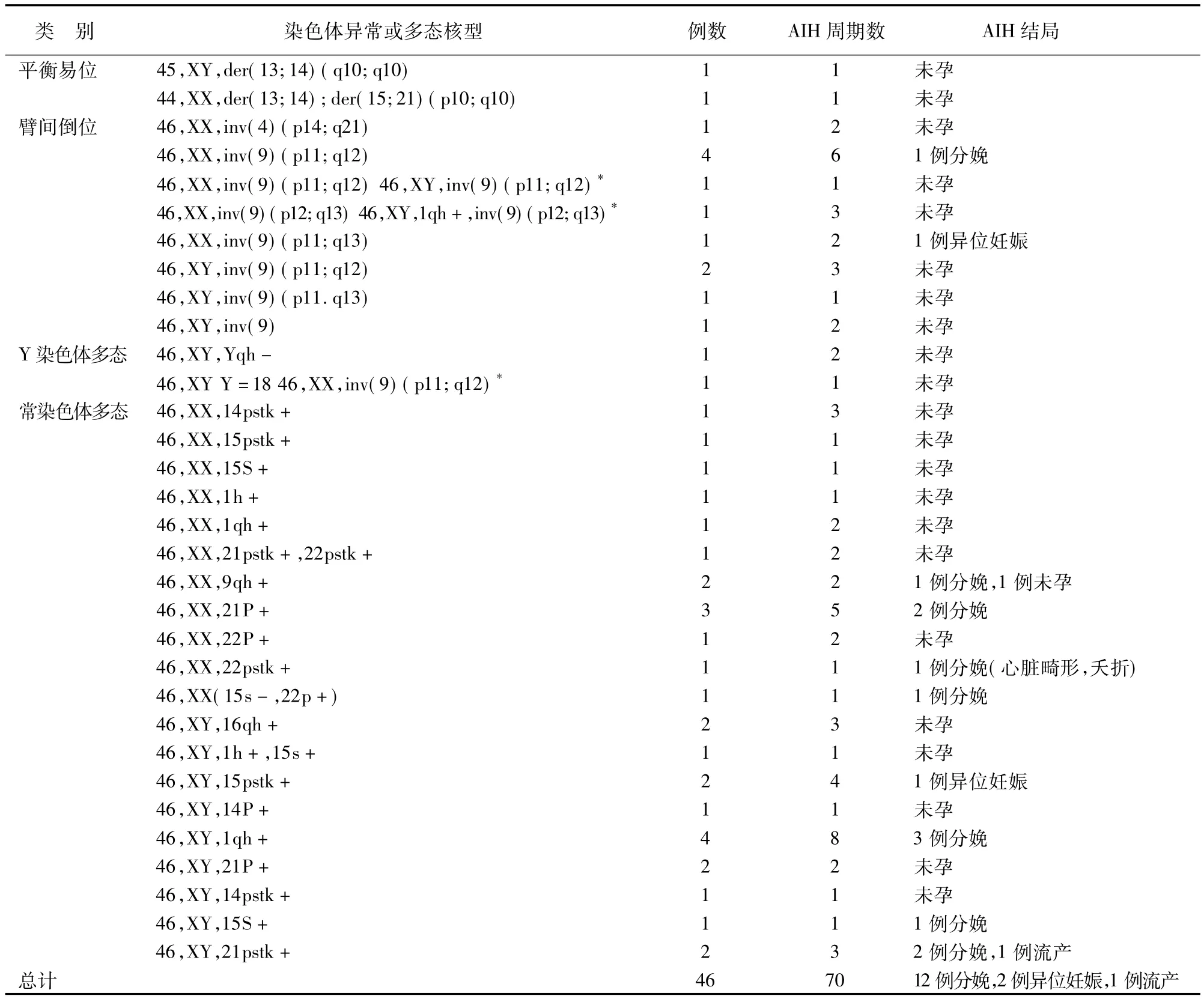

245对不孕夫妇共检出染色体异常及多态49例。其中平衡易位2例(0.41%),4号、9号染色体臂间倒位 15例(3.06%),Y染色体多态 2例(0.41%),其他染色体多态30例(6.12%)。其中有2对夫妇同时为染色体臂间倒位,1对夫妇男方为Y染色体多态,女方为染色体臂间倒位。见表1。

2.2 AIH 结局

199对染色体核型正常夫妇共经过352个AIH治疗周期,临床妊娠52例,周期妊娠率为14.77%。染色体核型异常和多态性49例中,2例染色体平衡易位行2个周期AIH均未孕,13对夫妇共查出15例染色体臂间倒位,共行AIH 21周期,临床妊娠2例,周期妊娠率为9.52%,与核型正常组比较无差异(P>0.05)。2例Y染色体多态行3个周期AIH均未孕。30例常染色体多态夫妇行AIH45周期,临床妊娠13例,周期妊娠率(28.89%)与正常染色体组相比具有统计学差异(P<0.05)。见表1。

3 讨论

3.1 平衡易位对AIH妊娠率的影响

平衡易位携带者由于没有造成染色体片段的增加和减少,一般个体表型正常,但由于其配子多不平衡,在形成配子的减数分裂前期Ⅰ的粗线期可形成四价体,从而产生18种类型的配子,其中只有1种正常,1种为表型正常的平衡易位携带者,其他均为单体或部分单体。三体或部分三体,这种不平衡配子是导致畸形、死胎及反复流产的主要原因[1]。但也有学者报道了194例平衡易位携带者中有20.1%的夫妇得到了正常或平衡易位后代,提示平衡易位携带者也有成功受孕并生育正常后代的可能性[2]。本研究中2例平衡易位者行2个周期AIH均未受孕,由于例数过少,需进一步总结研究。

表1 不育夫妇染色体核型异常和多态分类及AIH结局

3.2 臂间倒位对AIH妊娠率的影响

臂间倒位几乎涉及每条染色体,其中以9号染色体的发生率最高,在一般人群中可达0.82%[3],有关9号染色体臂间倒位的生物学效应,有学者认为由于倒位并不导致遗传物质的丢失,不具有病理学意义[4]。但也有报道认为当臂间倒位染色体携带者的生殖细胞发生减数分裂时,按同源染色体节段相互配对,形成特有的倒位环,在环内进行交换可产生4种不同类型配子,一种完全正常,一种为倒位携带者,另两种为部分重复和部分缺失。前两种与正常细胞受精后一种发育成正常个体,另一种为倒位携带者,后两种为不平衡配子,胚胎很难存活,将导致流产和死胎[5]。本研究中245对夫妇490例染色体检查中9号染色体臂间倒位检出率(2.86%)远高于正常人群(0.82%)。此外本研究中臂间倒位行21个周期AIH,共获得2例妊娠,周期妊娠率9.52%,与染色体正常组相比无统计学差异,表明臂间倒位并不影响AIH成功率,这与周友泉等[6]提出的染色体臂间倒位的主要临床效应是不良孕产史而非不孕不育的观点相符。

3.3 Y染色体多态性对AIH妊娠率的影响

关于Y染色体多态性是否会引起遗传效应一直存在争议。有学者认为,大Y染色体是一种正常的染色体多态性变异,不会引起临床效应[7]。也有研究发现,大Y染色体与自然流产、胚胎停育、死胎等不良孕产史有关[8]。在辅助生育技术研究中,有作者认为大Y染色体对体外受精-胚胎移植的胚胎发育及近期妊娠结果均无显著性影响[9],本研究中Y染色体多态检出率0.41%,3个周期AIH均未获妊娠。由于例数过少有待进一步总结。

3.4 其他常染色体多态性对AIH妊娠率的影响

常染色体的多态主要以异染色质变异为主,含有高度重复DNA的异染色质尤为明显,结构异染色质集中分布于着丝粒、端粒、随体、次缢痕和Y染色体长臂。异染色质在着丝粒功能方面起着至关重要的作用,是姐妹染色单体结合和染色体分离所必需的[10]。异染色质的异常有可能影响减数分裂时染色体配对联会和配子的形成,导致生育方面的异常。本研究中染色体多态性主要表现为随体的有无和个数(D组和G组5对染色体)、副缢痕的增长等,检出率6.12%,行AIH 45个周期,共获得13例妊娠,周期妊娠率28.89%高于正常染色体组,因此染色体多态性表现中随体变异和副缢痕的增长等对AIH妊娠率并无负面影响。

综上所述,本研究检测的染色体臂间倒位与核型正常者在AIH治疗后临床妊娠率未见差异,而常染色体多态核型携带者与核型正常者应用AIH治疗后临床妊娠率有差异,常染色体多态对AIH妊娠率无负面影响,由此推测,染色体臂间倒位和多态性并不是生育的绝对禁忌证,即使是染色体臂间倒位和多态性核型携带者,其成功妊娠并生育出表型正常活产儿的可能性并不低于核型正常者。但本研究AIH人群均为不孕症群体,其染色体异常及多态率(10%)高于一般人群(0.5%)[11],因此,对将要进行辅助生殖治疗的夫妇进行细胞遗传学检查非常必要。虽然部分染色体异常和多态性并不影响AIH的妊娠率和结局,但仍有将异常染色体和基因传给后代的可能性,且女性携带者较男性更易出现异常妊娠的情况,应给以患者充分知情选择权。

1 夏家辉,李麓芸.染色体病[M].北京:科学出版社,1989:88-273.

2 张月萍,徐建忠,殷民,等.染色体平衡易位携带者妊娠风险及妊娠结局的研究[J].中华妇产科杂志,2006,41(9):592-596.

3 李永全,郑克勤,周汝斌,等.染色体臂间倒位的遗传学效应分析[J].广东医学院学报,1999,17(2):94-98.

4 李麓芸,夏家辉,戴和平,等.染色体臂间倒位和臂内倒位的遗传咨询[J].遗传与疾病,1998,2(1):35-38.

5 王新,刘鸿鹤,朱华,等.2700例遗传咨询者外周血染色体分析[J].中国优生与遗传杂志,1998 ,6(4):33-38.

6 周友泉,史彩虹,刘芳,等.厦门地区不孕不育患者的染色体多态性分析[J].中国优生与遗传杂志,2009,17(5):57-61.

7 沈婉英.汉族男性Y染色体长度152例分析[J].遗传与疾病,1990,7(1):37 -41.

8 Celep F,Karagüzel A,Ozeren M,et al.The frequency of chromosomal abnormalities in patients with reproductive failure[J].Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol,2006,127(1):106 -109.

9 范玲玲,颜军昊,李媛,等.大Y染色体对体外受精-胚胎移植结局的影响[J].山东大学学报(医学版),2010,48(4):16-22.

10 Zhimulev IF,Beliaeva ES.Heterochromatin,gene position effect and gene silencing[J].Genetica,2003,39(2);187 -201.

11 周焕庚,夏家辉,张思促.人类染色体[M].北京:科学出版社,1987:189.