“NP+在+NPL+V着”及其同义句式的认知分析

梁炳磊

(河南广播电视大学,河南 郑州 450008)

一、同义句式的界定

研究同义句式,首先要搞清楚所谓“同义”的概念。通常来说,同义句是指“句子的语序不同或构造不同而表达内容基本相同的两组或几组句子。”李临定认为同义句应该具备以下条件:句子里边所用的实词相同;所表达的意思(内容)相同;句子里边各实词之间的语义关系相同。在同义句里边,同一种实词成分,所处的位置不同,但和句子中其他成分的语义关系相同(即深层结构相同),这就是所谓的同义成分。赵金铭认为:“一种隐性关系可以用好几种句式来表达也就是说一种语义模式,可以用几种不同的句法结构来表示,从而形成同义异构句式。”这里所说的同义异构句式即我们所说的同义句式。

二、“NP+在+NPL+V着”及其同义句式的研究现状

“NP+在+NPL+V 着”、“NP+V+在+NPL”和“NPL+V 着+NP”之间存在着变化关系,且变换后句义保持不变,这就构成了同义句式。历来我国学者对同义句式的研究主要集中在两个方面,即语法和修辞。“NP+在+NPL+V着”及其同义句式也不例外。

在以往的研究中,学者们更多的是讨论这三种状态存在句之间的变换关系,以及从语法的角度(主要是针对进入这三种句式的动词)研究变换关系成立的条件。并且分别调查了其使用频率,结果证明人们对句式“NP+V+在+NPL”的使用频率明显高于其他两种句式。后来,又有人开始运用语用学的观点,从新旧信息、主述位理论、上下文语境等方面讨论这组同义句式。

而随着美国语言学家Langacker创立的 “认知语法”的兴起,我们也试图从新的角度对“NP+在+NPL+V着”及其同义句式进行分析。

三、R.W.Langanker的“认知语法”

当前占主流地位的语言理论“生成语法”建立在三个基本的假设之上:

(1)语言是一个自足的认知系统,语言能力独立于人的其他认知能力。

(2)句法是一个自足的形式系统,独立于语言结构的词汇和语义部分。

(3)描写语义的手段是以真值条件为基础的某种形式逻辑。

而Langacker提出与之针锋相对的三个假设,统称为认知语法:

(1)语言不是一个自足的认知系统;对语言的描写必须参照人的一般认知规律。

(2)句法不是一个自足的形式系统;句法(和词法)在本质上跟词汇一样是一个约定俗成的象征系统;句法分析不能脱离语义。

(3)基于真值条件的形式逻辑用来描写语义是不够用的,因为语义描写必须参照开放的,无限度的知识系统。一个词语的意义不仅是这个词语在人脑中形成的一个“情景”,而且是这一情景形成的具体方式,称为意象。

认知语言学中比较重要的两个理论是范畴化理论和意象理论。范畴化理论从新的角度对外部世界进行分类,提出了“原型”和“家族相似性”的概念,认为外部世界是由以原型为中心的梯次排列的一个个范畴组成的,而人们认识世界也是以原型为参照点再去认知其他相关事物。意象理论则为我们分析很多复杂的语法现象提供了依据,其中的意象分析和图式理论更是意义重大,在“NP+V+在+NPL”及其同义句式的分析中也起到了很重要的作用。

四、“NP+在+NPL+V着”及其同义句式的认知分析

在语言学里,语法形式和语义结构之间具有一一映射的关系,每一种语法形式都对应着一种特定的语义机构,语义和语法是密不可分的。戴浩一提出:表层句法结构直接表示语义结构,而语义结构又等于观念结构。那么,“NP+在+NPL+V着”、“NP+V+在+NPL”和“NPL+V着+NP”虽然可以比较自由地相互转换,但既然格式不同,那么格式内部在语义上也一定有所差别。下面我们就从认知语言学的角度来探讨这三类表达式的差异。

(一)意象分析

1.“NP+V+在+NPL”句式。

朗格尔在认知语法中提出了行为链的概念,认为一个句法形成的过程就是能量传递的过程。链条的开始也是能量的开始,然后能量经过传递到达链条的末尾。一般来说,施事是动作的发出者,往往也是行为链的开始,同时作为句法图形;受事是动作的接受者,位于行为链的末尾,是句法的背景。

我们来看例句:病人躺在床上。

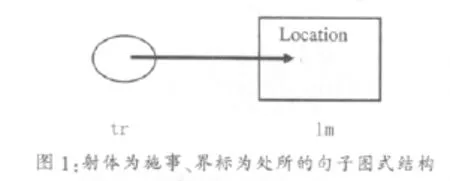

这里,“病人”由于获得了首要凸显性位于句首,变成了射体,而“在床上”是界标,“躺”刻画了射体和界标之间的关系。它们复合在一起,就形成了一个行为链,“病人”是链首,“躺”意味着能量的传递,“在床上”为能量之尾,是能量的吸收者。从认知图式的角度来看,“病人躺在床上”体现了起源—路径—目标的图式(如下图1所示,黑体表示凸显的部分),凸显的是行为链条,即“躺在床上”这一客观的状态。

2.“NP+在+NPL+V 着”句式。

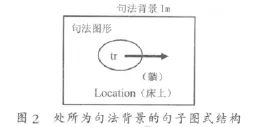

接下来我们再看“NP+在+NPL+V着”句式,如:病人在床上躺着。

这一类句子的射体和“NP+V+在+NPL”句式一样,是句首的施事,在本句里也就是“病人”,“床上”依然是界标,但有所区别的是图式凸显的是“躺”这一动作,用来说明病人不是坐着也不是站着,而是躺着。此外,此句表达的是一种状态,不涉及能量的传递。(如下图2所示)

3.“NPL+V 着+NP”句式。

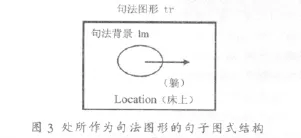

对于“NPL+V着+NP”句式如:病床上躺着病人,位于句首的是处所词,凸显的是实体动作发生的处所。在此类句子中,句首的地点词(病床上)是射体,句末的名词性成分(病人)是界标,动词(躺着)表示一个过程,勾画了射体和地标之间关系持续的时间侧面。根据朗格尔的图式理论,此类句子还可以看做是一个容器图式,凸显的是处所对存在客体的包含关系。同时,先描述背景后描述图形,也符合人们的一般认知规律。因为人们每到一个地方,总是倾向于先认识该地方的环境情况,然后再认识该地方的人或事。

总之,“NP+在+NPL+V着”及其同义句式之间的转换,是射体和界标、图形和背景之间的转换,而这又主要取决于凸显视角的选择。如果选择处所为射体、存在客体为界标,即“NPL+V着+NP”句式,那么突显的就是处所对存在客体的包含关系,体现的是容器图式。反之,如果选择存在客体为射体,处所为界标的“NP+在+NPL+V着”句式,那么整个句子就突显了动作链,意味着能量从链首向链尾的传递,体现的是起源-路径-目标图式。而对于“NPL+V着+NP”句式来说,射体和界标不变,但是视点发生了变化,因此凸显的部分就由动作链变成了客体的状态。

(二)象似性和时间顺序原则

认知语法中的顺序象似性原则认为语言表达成分的顺序对应于客观世界中事件或认知世界中概念的顺序。戴浩一又在1998年提出了时间顺序原则(PTS)——两个句法单位的相对次序决定于它们所表示的概念领域里的状态的时间顺序,来解释汉语的语序问题。也就是说,时间早的在前,时间晚的在后。例如我们会说“开会解决问题”却不说“解决问题开会”。显然,在带有目的的表达中,动作发生在所要达到的目的之前,因而,在语序上表示动作的词语排在前面。另外,人们认识世界也是从已知信息开始,以已知信息为基础,再认识新的信息。将已知信息安排在新信息的前面,有利于听话人在心智上处理句子所传递的新信息。

那么,我们来看“NP+V+在+NPL”及其同义句式:

如:(1)一幅画挂在墙上。

(2)一幅画在墙上挂着。

(3)墙上挂着一幅画。

对句(1)和句(2)来说,“一幅画”作为已知信息被安排在句首,在时间顺序上首先被人们认知,但是,接下来句(1)首先关注的是这幅画的状态,然后再是状态发生的地点。句(2)恰恰相反,先关注画的位置,此后才是在这个位置上发生的动作或处于的状态。句(1)强调动作发生的地点,句(2)强调在某个地点发生的动作或所处的状态。我们结合上下文语境会使这种区别更加明显。我们可以对比“我站在三元桥上,深夜的三元桥不再拥挤,四周的空旷使我幡然发现这座老式立交桥的壮观。”和“他在阳光下走着,感慨着世事的沧桑。”两个句子,如果将其中的“我站在三元桥上”和“他在阳光下走着”换成其同义句式,显然没有原来的表达贴切恰当。

对于句(3),处所(墙上)位于句首,是已知信息,首先被人们认知,然后再认识动作(挂着),最后认识存在的实体(一幅画)。我们来看例句:“记者采访时,山路上走来一位自称是吴中区林场防火人员的人,名叫朱阿二。”这里“山路上”对于说话人来说是熟悉的,前文也有所交代,所以首先被认知。而“走来”这个动作也是说话人可以看见的,最后认识的实体即“朱阿二”对说话人来说却是陌生的,因此先认识动作,再认识动作的发出者。

事实上,时间顺序原则还是从凸显对象的变化衍生出来的。归根结底,这三种句式的变化主要还是取决于说话者的视点和凸显对象的不同。正因为这样,在日常的交际中我们会根据不同的需要选择不同的句式。

[1]崔希亮.空间关系的类型学研究[J].汉语学习,2002(2).

[2]戴浩一.时间顺序和汉语的语序[J].国外语言学,1998(1).

[3]赫琳.动词句同义式研究[M].武汉:崇文书局,2004.

[4]柯润兰.介词“向”的认知考察[J].云南师范大学学报,2006(9).

[5]沈家煊.R.W.Langanker的“认知语法”[J].国外语言学,1994(1).

[6]张维鼎.语序的认知分析[J].海南大学学报,2007(10).