《宠儿》研究在中国

○杜志卿

(华侨大学 外国语学院,福建 泉州 362021)

引 言

托妮·莫里森(Toni Morrison,1931- )是当代美国少数族裔文学的领军人物。1993年,莫里森荣膺诺贝尔文学奖,此事件说明莫氏已跻身于美国当代最伟大的作家之列,同时也标志着美国黑人文学跨入一个新的时代。莫氏的影响力主要来自她的小说创作,虽然她的作品数量不多,[注]迄今为止,莫里森已发表九部长篇:《最蓝的眼睛》(The Bluest Eye, 1970)、《秀拉》(Sula,1973)、《所罗门之歌》(Song of Solomon,1977)、《柏油娃》(Tar Baby,1981)、《宠儿》(Beloved,1987)、《爵士乐》(Jazz,1992)、《天堂》(Paradise,1998)、《爱》(Love,2003)、《一点慈悲》(A Mercy, 2008)。但相关的研究已成蔚然之势,并逐渐成为“一种名副其实的产业”。[1]Introduction早在2002年,美国现代语言协会所列出的莫里森研究文献(包括著作与文章)数量就已经超过1000个。[1]Introduction

《宠儿》(Beloved, 1987)是莫里森小说的压轴之作。书中黑人母亲塞丝(Sethe)和她女儿冤魂“宠儿”之间“人鬼情未了”的故事取材于美国内战前一个名为玛格丽特·加纳的黑女奴真实的生活惨剧:逃亡的过程中为了避免自己的孩子再次落入白人奴隶主的魔掌,她不惜用极其残忍的方式将他们弄死。[注]据说,当地方官和奴隶主找到她们藏身的地方时,这位黑人母亲抓起铁铲,用力砸其中两个孩子的脑袋,然后拿起一把刀,割断第三个孩子的喉咙,并想杀另外一个。她想把他们全部杀死,结束他们的所有磨难,而不愿意看着他们被抓回去重新遭受奴役,“一点一点被折磨死”。参见王玉括. 在新历史主义视角下重构《宠儿》[J].外国文学研究,2007,(1):141。《宠儿》是美国“多元文化主义”和新历史主义语境下黑人作家重构黑人种族历史的成功尝试,作品的锋芒直逼那段“惨不堪言”的蓄奴史及其给黑人心灵造成的永久创伤,充分展示了作家自觉的历史意识和高尚的人文情怀。该书一问世便震动美国文坛。评论家高度评价这部小说,称它是“一部历史,字字是惊雷,句句是闪电”,认为它是“美国文学史上的里程碑”,不读这部作品就“无法理解美国文学”。[注]参见毛润青等整理的《一部摇天撼地、神奇辉煌的巨著——〈娇女〉在美国文坛引起的反响》,此文附在《娇女》中译本的“译后记”之前。1988年,《宠儿》获得美国文学界的最高奖——普利策奖。[注]1987年底《宠儿》落选“美国全国图书奖”和“全国书评界奖”,文艺界一片哗然。1988年初,48名美国黑人作家联名在《纽约时报书评》上发表声明,力挺莫里森并抗议美国文坛对黑人作家的不公。莫氏获诺贝尔文学奖之后,她的小说引起西方读者和评论界的广泛关注,《宠儿》更是被关注的焦点,相关的评论不断见诸多报刊杂志。1998年,该作品被搬上银幕,著名黑人“脱口秀”主持人奥普拉·温弗雷(Oprah Winfrey)主演小说中的女主人公塞丝。2006年,《纽约时报书评》组织100名作家和编辑评选25年来美国最佳小说,《宠儿》高居榜首。

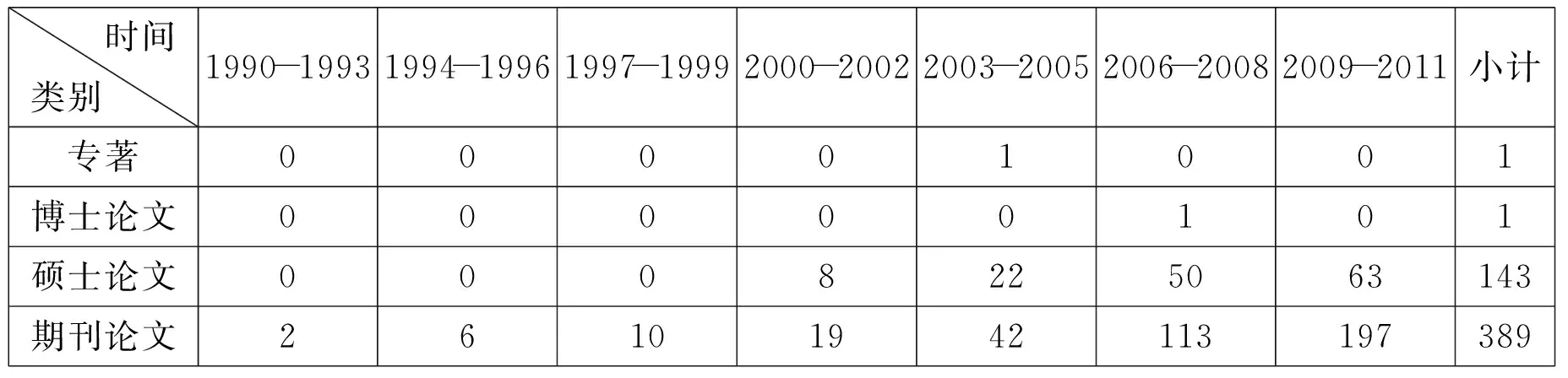

《宠儿》因其艺术性和思想性的完美糅合也倍受中国读者和评论界的青睐。目前,该小说已有两个中文译本:《娇女》(湖南文艺出版社,1990);《宠儿》(中国文学出版社,1996)。2006年,第二个译本由海南南海出公司重印发行。[注]重印本的译者相同(潘岳、雷格),译文也一样,只是出版社不同而已。而有关该小说的专题研究论文则时常出现在全国各种学术期刊上,研究成果的数量相当可观。国内外国文学研究最权威的刊物《外国文学评论》在1993-2003年间共刊载了5篇专题评论文章。根据任虎军的统计分析,国内当代外国文学作品中《宠儿》被关注的程度是最高的。[2]31据笔者所获的资料,截至2011年12月,国内正式发表的《宠儿》专题评论文章389篇,硕士论文143篇,博士论文1篇,专著1部。[注]笔者统计文章的数量时主要根据有关报刊、杂志、英美文学研究论文集所提供的原文或索引,同时借助《中国期刊全文数据库》。由于有些论文尚未转换成数字资源,所以可以肯定,实际的论文数量不止这些。 硕士论文的数量统计主要根据《中国优秀硕士学位论文全文数据库》里所提供的文献,文献显示,国内第一篇以《宠儿》为题的硕士论文是吴迎春所写(广西师范大学,2000),论文从话语分析的角度探讨小说中的奴隶叙述。博士论文的作者是厦门大学的王烺烺(2007),论文运用霍尔、赛义德、巴巴等人的后殖民与文化批评理论,探讨《宠儿》《爵士乐》《天堂》三部作品中的身份建构问题,该论文于2010年由厦门大学出版社正式出版。专著《不能忘记的故事——托妮·莫里森<宠儿>的艺术世界》(宁夏人民出版社, 2004)的作者是宁夏大学的胡笑瑛,该书以其硕士论文为蓝本修改后出版,其中有些章节已以期刊论文的形式发表,为避免重复,本文不做具体评述。这些专题研究性著述绝大多数是写于莫里森获诺贝尔文学奖(1993)之后。之前,笔者只查阅到2篇专题评论文章。一篇是王友轩所写,另一篇是罗选民所写。王友轩是Beloved第一个中译本的译者,他在该译本中所写的“中译者序”也是国内第一篇《宠儿》的专题研究论文。该译序写于1990年7月,全文有16页,约10000字。文章深入地分析了小说的人物形象、思想主题和叙事手法。王先生指出,该小说融各种叙事传统和叙事技巧为一炉,“把个人身世放到种族命运的高度来考察,它不仅提出并回答了关于种族的人性和人格的问题”,而且也“毫不含糊地”表现了种族的集体力量。[注]见《娇女》“中译者序”,湖南文艺出版社,1990年,第9页。罗选民的文章《荒诞的理性与理性的荒诞──评托妮·莫里森〈心爱的〉小说的批判意识》分析了Beloved中所运用的荒诞手法及莫里森在文本中所表现出的批判意识和人文关怀。[3]60-65王、罗两位先生的文章论点鲜明、言之成理,无疑能激发更多学人对该作品主题思想和叙事艺术的探讨和研究。

本述评是拙文《托妮·莫里森研究在中国》(《当代外国文学》2007年第4期)的延伸,限于篇幅,笔者述评的主要对象是1994年以来国内学者以《宠儿》为专题而发表的评论文章,不包括硕博论文和专著。而由于专题评论文章数量多,不能一一列举,笔者只从中选取一些较有代表性的成果,大致把它们分为“人物形象研究”、“主题研究”、“艺术形式研究”等三组,逐一进行评述。

一 小说的人物形象研究

人物形象是小说的核心元素之一。一部小说的成功与否在很大程度上取决于人物形象的塑造。《宠儿》的成功与小说中生动而独特的人物形象是分不开的,尤其是为爱而实施暴力的母亲塞丝和重返人间索取亲情的冤魂宠儿(女儿),这对黑人母女的人鬼情怨给读者留下极为深刻的印象。国外学界有的论者较为关注小说中女儿形象的历史象征内涵,[注]如Ashraf H.A.Rushdy. Daughters Signifyin(g) History: The Example of Toni Morrison’ s Beloved[J]. American Literature, 1992,(3):567-597.有的论者研究其中的母女关系,[注]如Teresa N.Washington. The Mother-Daughter Aje Relationship in Toni Morrison’ s Beloved[J]. African American Review, 2005,(1-2):171-188.有的论者侧重分析小说人物的心理情绪,[注]如Olivia M.Pass. Toni Morrison’ s Beloved: A Journey through the Pain of Grief[J]. Journal of Medical Humanities, 2006,(2):117-124.有的论者则深入探讨黑人女性人物的精神引领作用。[注]如Roxanne R.Reed. The Restorative Power of Sound: A Case of Communal Catharsis in Toni Morrison’ s Beloved[J]. Journal of Feminist Studies in Religion, 2007,(1):55-71.国内学界对《宠儿》中人物形象的研究似乎表现出更高的热情,从女主人公塞丝到“甜蜜之家”的黑人男性,从魔幻化的人物宠儿到塞丝逃亡路上遇见的白人姑娘爱弥·丹芙,从单纯的人物生活命运阐释到当下文化/文学批评理论的切入,我们的研究一直未间断过。不少论者就人物形象的主题意蕴和艺术价值进行分析和探讨。王守仁从历史、文化和社会心理的角度入手,分析小说中主要人物的生活命运及其主题意义;[4]翁乐虹从情节结构和社会心理的角度分析人物形象塑造之于小说叙事结构及主题表现的重要作用;[5]蒋欣欣从女主人公瑟丝的生活遭遇及心理创伤入手,分析其作为黑人女性的主体性问题;[6]赵莉华/石坚从空间批评的视角分析塞丝的婆婆贝比·萨格斯的生活遭遇,认为其“空间实践”行为(包括重命名、124号房的改造、林间空地传教、124号房盛宴等)颠覆了白人的种族主义话语,体现了黑人作为被压迫者去殖民化的种族政治诉求。[7]

莫里森善于通过塑造身份神秘、性格模糊的人物形象来构建开放性的小说文本。宠儿扑朔迷离的身份成为不少论者探究的焦点。王小刚/黄震就宠儿身份的多重性和模糊性作了较细致的分析;[8]唐红梅从鬼魂形象身份的多重性入手,分析该人物形象的心理意义及其政治性;[9]黄宇洁从心理批评的角度解读宠儿的“他者”身份,认为该人物想象是苦难记忆的唤醒者。[10]宠儿究竟是谁?国内学界对她神秘身份的论说莫衷一是,相关的讨论仍在继续。不过,目前我们的阐释仍没超越西方学者(如Jennifer L. Holden-Kirwan)已有的一些论断。[注]Jennifer L. Holden-Kirwan (1998)认为,在魔幻层面上,宠儿既是塞斯18年前亲手杀死的女儿,也是从她记忆里消失的母亲,是一代又一代遭受奴隶制压迫的黑人的化身;在现实层面上,她是自小就被白人囚禁并虐待的黑人女孩,也是经历了运奴船上非人折磨的非洲姑娘。参见黄宇洁. 作为他者的宠儿——评莫里森的小说《宠儿》[J].山东大学学报:哲学社会科学版, 2006,(6):54.

二 小说的思想主题研究

《宠儿》是一部主题丰富的小说。国外学者有的分析作品中爱与自我的主题,[注]如Barbara Schapiro. The Bonds of Love and the Boundaries of Self in Toni Morrison’ s Beloved[J]. Contemporary Literature,1991,(2):195-210.有的探讨黑人的道德心理问题,[注]如Thomas M.Linehan. Narrating the Self: Aspects of Moral Psychology in Toni Morrison’ s Beloved[J]. The Centennial Review, 1997,(1): 301-330.有的研究黑人的家园与群体问题,[注]如Nancy Jesser. Violence, Home, and Community in Toni Morrison’ s Beloved[J]. African American Review,1999,(2):325-345.有的分析宗教主题,[注]如Peggy Ochoa. Morrison’ s Beloved: Allegorically Othering “White” Christianity[J]. MELUS, 1999,(2):107-123.有的关注黑人的主体性与身份建构问题,[注]如Mary J.S.Elliot. Postcolonial Experience in a Domestic Context: Commodified Subjectivity in Toni Morrison’ s Beloved[J]. 2000,(3/4): 182-202.有的探讨音乐与记忆的主题。[注]如Lenore Kitts. Toni Morrison and “Sis Joe”:The Musical Heritage of Paul D [J]. Modern Fiction Studies, 2006,(2):495-523; Robert Fallon. Music and the Allegory of Memory in “Margaret Garner”[J]. Modern Fiction Studies, 2006,(2): 524-541.国内学界也从不同的视角阐释《宠儿》的多重主题,论文成果的数量多,内容丰富多彩,充分体现了该作品的经典魅力,并展示了中国研究者较为传统的价值判断与审美取向。

有不少论者从历史与社会心理的角度探讨蓄奴制和种族歧视对美国黑人的身心伤害,揭示作家在小说创作中惯常表现的政治敏感性。胡全生指出,蓄奴制是“黑暗的制造者”,美国内战结束之后“黑奴制意识[并]未烟消云散,它依然在啮噬黑人的心灵,影响黑人的思维与认识”。[11]163他认为,小说中的人物为“一种集体无意识即种族记忆所困”,[11]167他们都生活在过去的经验之中而难以自拔。董俊峰认为,小说借助象征的手法“表现了六千万在奴隶贸易中死于非命的黑人的冤屈与愤怒”,塞丝的杀婴记忆就是“黑人群族苦难历史的记忆”。[12]74张怀久指出,该小说是一部为黑奴解放疾呼的力作,它“把种族压迫的主题从背景推向前景”,真实地再现了蓄奴制文化,有力地质疑了美国的文化价值观。[13]183王湘云认为,该作品揭露了“奴隶制在黑人解放后依旧对黑人心理产生浓厚的阴影”,“表现了黑人二次解放的必要性”。[14]66王玉括认为《宠儿》是一部表现身体政治的小说,小说中的人物“利用自己受到奴隶制摧残、毁损的身体来确立自己的身份”。[15]53在另一篇论文中,王玉括通过《宠儿》与《黑人之书》中的暴力事件的对比分析指出,《宠儿》改写了“被主流历史观所忽视与边缘化的黑人历史,还原他们的生存状态”,[16]144认为该书“体现了[上世纪]80年代以来美国新历史主义的理论成果与文本实践”。[16]140易立君认为,《宠儿》深刻地表现了黑人奴隶的伦理诉求,小说中的黑人男女“被剥夺最基本的为人父母和子女的伦理身份;不能组建具有正常伦理属性的家庭”。[17]131

弑婴是西方文学的一个重要母题,《宠儿》是对这一传统母题的继承与重构。有不少论者对该作品中弑婴情节的文化历史内涵及艺术审美价值情有独钟。晓云指出,莫里森采用后现代派写作手法处理了小说中的杀婴事件,认为杀婴行为“既是蓄奴制下黑人对白人的反抗,又是黑奴深厚母爱的表达方式”,被杀女儿的阴魂“既是贩奴过程中屈死的六千万黑奴冤魂的化身,也是整个黑人苦难历史的缩影”。[18]47吴秀芳指出,《宠儿》不是简单地陈述一个母亲杀婴的故事,莫里森“采用了借用故事、延续传统和故事重构等艺术创作手法,使一个平凡的母亲杀婴的故事更具有特色性、典型性和社会性”。[19]179应伟伟分析了《宠儿》与《美狄亚》的互文性,指出“真正的弑婴者不是古希腊父权社会和美国南部的奴隶制,而是两位悲剧女性[身上]不断成长的女性主体意识”。[20]258

莫里森被誉为“黑人民间文化的继承者”,[21]她的小说富含神话寓言、民俗仪式、民间传说、民间信仰、黑人音乐等黑人传统文化的因素。国内学界对《宠儿》中的黑人文化主题也有较多的论述和分析。王腊宝/毛卫强从“美国黑人个体行为”、“美国黑人族群构成特征”及“美国黑人历史观”等方面探讨作家在作品中所表现的民族文化重建观。指出,黑人自我主体意识的觉醒是黑人民族文化重建的基点,认为美国黑人民族文化的重建和发展“要求美国黑人民族正视自己民族的过去”。[22]20桂宏军从鬼魂、群体、口述、语言等方面探讨了《宠儿》所蕴含的美国黑人文化,说明该作品是一部如作家本人所说的“不能更改的、无可辩驳的”黑人文学作品。[23]71曾梅认为,《宠儿》蕴含了非洲的祖先崇拜和信仰,文本从多个层面凸现非洲宇宙观与美国文化的联系。[24]胡笑瑛指出,《宠儿》在故事情节、人物形象、歌唱形式、召唤模式等四个面展现了非洲文化的特色。[25]

研讨黑人女性的生存状态是莫里森小说主题研究的重要内容。《宠儿》虽然不是一个典型的女性主义文本,但小说也触及了族裔语境下黑人女性的命运和生存状态,并探讨了黑人女性的身份寻求与自我解放问题。有些论者尝试从女性主义批评的角度解读该小说的主题,揭示作家的女性主义意识。杜维平认为,小说以艺术的形式“记录了处在边缘的美国黑人女性在白人和男人双重压迫下的痛苦挣扎和艰难的自我追寻历程”,小说中的黑人女性用自己的身体书写了自己的故事,改变了“她们在历史上作为隐形人和失声集团的[地位]”。[26]93屈婉玲分析了女主人公瑟丝与其他女性包括她的母亲、女儿的母女关系,探讨黑人女性的生存困境,认为 “要争取真正意义上的生存,黑人女性必须首先结成一个有凝聚力的群体”。[27]54马应心认为,莫里森在《宠儿》中探讨了女性与自然的命运,展示了一种生态女权主义的精神动意。[28]29

三 小说的艺术形式研究

莫里森小说的成就在很大程度上应归功于她的艺术表现手法。《宠儿》是作家叙事天才的绝好例证。国外学者对该作品艺术形式的研究成果可谓内容丰富,多姿多彩:有的分析小说中的反讽艺术,[注]如Jewell P.Rhodes. Toni Morrison’ s Beloved:Ironies of a “Sweet Home” Utopia in a Dystopian Slave Society[J]. Utopian Studies, 1990,(1):77-92.有的分析其中的象征艺术,[注]如Wendy Harding and Jacky Martin. Reading at the Cultural Interface: The Corn Symbolism of Beloved[J]. MELLUS, 1994,(2):85-97.有的探讨其中的电影表现艺术,[注]如Lynd Koolish. Fictive Strategies and Cinematic Representations in Toni Morrison’ s Beloved: Post-colonial Theory/ Postcolonial Text[J]. African American Review, 1995,(3):421-438.有的分析小说中的现代主义手法,[注]如Cynthia Dobbs. Toni Morrison’ s Beloved: Bodies Returned, Modernism Revisited[J].African American Review, 1998,(4):563-578.有的关注其中的后现代主义叙述策略,[注]如Rafael Perez-Torres. Knitting and Knotting the Narrative Thread——Beloved as Postmodern Novel [J].Modern Fiction Studies, 1993,(3/4):689-707; Kimberly C. Davis. “Postmodern Blackness”:Toni Morrison’ s Beloved and the End of History[J]. Twentieth Century Literature, 1998,(2):242-260.有的探讨作品叙述结构的开放性,[注]如Mary P. Carden. Models of Memory and Romance: The Dual Endings of Toni Morrison’ s Beloved[J]. Twentieth Century Literature, 1999,(4):401-427.有的分析小说叙述中所运用的“被子美学”,[注]如Janice B. Daniel. Function or Frill: The Quilt as Storyteller in Toni Morrison’ s Beloved[J]. Midwest Quarterly, 2000,(3):321-329.有的侧重分析作品中的爵士乐叙述策略。[注]如Lars Eckstein. A Love Supreme: Jazzthetic Strategies in Toni Morrison’ s Beloved[J]. African American Review, 2006,(2):217-283.在国内,该小说的艺术形式也是研究者们津津乐道的话题。据笔者统计,截止2011年12月,已有100多位论者发表了《宠儿》艺术形式的专题研究论文,文章内容涉及面广,既有微观的分析也有宏观的把握。诸多论文成果将是以后开展相关研究的重要参考资料。

叙述模式与结构研究:李贵仓从“镜像结构”、“拼板式结构”、“时空的交错”及“小说时间”等方面对该作品的叙述结构和模式作了开拓性的研究。[29]习传进指出,《宠儿》打破生与死、人与鬼的界限,通过神话原型再现神奇现实,并运用主观时序进行叙述,认为该书是对拉美魔幻现实主义创作手法的成功借鉴。[30]另一篇论文中习传进分析了小说中怪诞叙事的双重性,认为作家在作品中“把怪诞的恐惧性与再生性融为一体”,从而形成一种独特的审美张力。[31]68陈法春从小说的开篇、叙述时间叙述节奏、叙述视角、象征寓义等方面探讨该作品叙述模式的心理意义,指出小说的叙述方式“不仅是作家社会责任感的具体化,蕴涵着历史的沉重,同时还包孕着她对公众心理承受能力的体恤,抑或还隐藏着她本人对人物心理的认同”;[32]80章汝雯从内心独白、非线性情节、多视角、蒙太奇手法等方面分析了《宠儿》的艺术表现手法,认为该书的叙述模式继承了福克纳的意识流风格。[33]王烺烺指出,《宠儿》是欧美主流文学传统与黑人传统文化完美整合的佳作,小说中运用碎片式叙述、多视角和内心独白等实验性的叙述手法,体现了作家对西方现代派和后现代派文学传统的继承与发扬。[34]焦小婷从接受美学的角度分析了小说的“召唤性结构”,认为小说文本在空间场景、双重叙述结构、叙述语言、艺术形象等层面都存在“不确定性”和“空白”。[35]冯平分析了小说的碎片式叙述结构,探讨作家如何利用碎片式叙述揭示黑人内心生活的真实并挖掘现在与过去、个人与历史/集体/社会的联系。[36]胡笑瑛指出了《宠儿》叙述结构上不平衡、无标志、循环和重复的特点。[37]嵇敏分析了小说中的“召唤-回应模式”及其蕴涵的黑人美学思想,认为作品中“一领众和”的召唤-回应模式“灵活地捕捉瞬间即逝的人与事,即兴地再现了黑人美学的精华”。[38]90

叙述视角、叙述时间研究:王晓兰/钟鸣探讨作家在《宠儿》中如何通过不同叙述视角的转换来揭示并强化作品的主题意义和审美效果。[39]陈红也注意到《宠儿》中多重叙事聚焦,认为小说的叙事聚焦以零聚焦为主,偶尔有外聚焦,同时频繁采用内聚焦,多重叙事聚焦“使主要人物的叙述互相补充,人物性格特征以及内心世界得到进一步的表现,有利于读者更好地了解作品的主旨”。[40]103王丽丽从《宠儿》的叙事时间入手,探讨作品中不同时间形态对黑人生命体验叙述的重要作用。[41]邢利娜分析了《宠儿》中时间艺术及其主题意义,认为小说中的时间是“一个多层面的框架式结构”,该结构主要“由两个大的层面——现在和过去组成,两个大的层面又被纷繁复杂的事件切割成许多小的层面”,这些时间层面“无序出现、相互交错、随意搭配,不仅使现在和过去变得支离破碎,而且使叙事变得扑朔迷离、错综复杂”。[42]99

叙述话语研究:杜维平指出,小说故事中的“124号房”是一个重要的象征符号,该数字“被作家巧妙地纳入了黑人话语叙事的内结构,从而形成了同白人话语(亦即权威话语)对话的窗口”。[43]66孙冬认为,莫里森在《宠儿》中“用黑人的话语向白人的话语挑战,用女性的话语打破男人的话语,用新的黑人话语质疑传统的黑人话语”。[44]82胡笑瑛运用热奈特的叙事理论分析了《宠儿》中的叙述性话语、间接叙述话语和戏剧式转述话语,认为小说中多变的叙述话语深化了作品的主题。[45]章汝雯/周群运用话语分析理论从词汇、语法、修辞等方面分析了《宠儿》的叙述话语,揭示了小说语言中蕴涵的权力关系。[46]李慧辉/孟东红/张丽娟对塞丝和宠儿的独白和对话进行话语和语篇分析,探讨作家如何利用个体的声音重构奴隶制下黑人真实的经历,同时建构黑人的群体语言,凸显黑人的群体意识。[47]胡明珠认为,《宠儿》运用“前景化”(forefunding)的语言手段,“如偏离和显耀,有效地表达和深化了主题”。[48]44

意象和象征研究:王小刚/黄震分析了《宠儿》中的数字意象,认为小说中所使用的数字如124、2、3、5、6、7具有丰富的文化和宗教内涵。[49]孙薇分析了《宠儿》中的“水”意象,认为该意象不是“一种单纯的视觉手段”,其复杂的象征意义不但“铺陈故事发生的背景”,“刻画小说人物的心理”,而且还“暗示历史事实”,“影响和推动小说情节的变化和发展”。[50]100钱程分析了《宠儿》中的“树”意象,探讨该作家如何通过此意象重构历史并将黑人苦不堪言的过去诉诸言语。[51]潘惠霞分析了《宠儿》中人物名字如“Sethe”、“Beloved”、“Baby Suggs ”、“Paul D”、“Stamp Paid”的隐喻意义,认为这些名字是黑人社会地位的象征,也是其内心情感和思想性格的隐喻。[52]胡笑瑛也注意到《宠儿》中人名、地名的文化内涵和象征意义,认为作品中的人名、地名包含着多种背景文化信息,不仅深化了小说的主题,也拓展了读者的想象空间。[53]

结 语

《宠儿》在中国的学术研究史已有20余年。1990年代以来,各种学术成果不断出现,成果的数量呈阶段性快速递增之势。以期刊论文为例,1993年之前(包括1993年)发表的只有2篇,1994-1999年16篇,2000-2005年61篇,而2006-2011年则多达310篇(参考附表)。数据表明,《宠儿》作为莫里森的代表作已广受国内学人的关注,其经典地位已无法撼动。[注]莫里森已发表九部长篇小说中,《宠儿》最受国内读者关注。笔者曾做过统计,国内《宠儿》研究的论文成果数量约占历年莫里森研究论文总数的30%。见杜志卿. 托妮·莫里森研究在中国[J]当代外国文学, 2007,(4):125.较为遗憾的是,我们从未正式举办过莫里森的专题研讨会并就《宠儿》的思想性和艺术性进行集体的交流和研讨。[注]2000年,美国西南德克萨斯州立大学马里恩·堂格姆(Marion Tangum)教授曾在网上设立《宠儿》专题研究论坛,该论坛吸引了许多国家的莫里森爱好者。详见http: ∥rspu.edu.ru/university/publish/journal/lexicography/conference/loboda-efimenkoo.htm.

从研究视野和研究方法上看,国内论者对《宠儿》的研究已不再拘泥于那种较为传统的主题及艺术手法的研究。有的论者(如章汝雯 、王玉括、赵莉华、陈平、肖淑芬、黄丽娟、陶家俊等人)尝试用新理论视角来诠释这部作品的主题、人物形象或艺术形式。[注]参见:章汝雯. 托妮·莫里森小说《宠儿》语言与权力现象分析[J]. 外语与外语教学, 2005,(12);王玉括. 在新历史主义视角下重构《宠儿》[J].外国文学研究, 2007,(1);赵莉华. 贝比·萨格斯去殖民化“空间实践”[J]. 当代外国文学, 2008,(3);陈平.创伤性情感,历史性叙事和抒情性表现——对托妮· 莫里森小说《娇女》的新诠释[J]. 四川师范大学学报:社会科学版,2010,(2);肖淑芬.《宠儿》与《汤姆大伯的小屋》的互文性及其启示[J]. 武汉大学学报:人文科学版,2011,(2);黄丽娟,陶家俊.生命中不能承受之痛——托尼·莫里森的小说《宠儿》中的黑人代际间创伤研究[J]. 外国文学研究,2011,(2)。有的论者(如章汝雯 、胡笑瑛 、王晓姝等人)则从文学比较的角度把《宠儿》与其他作家的作品进行比较,探讨作家与美国文学传统的联系;[注]参见:章汝雯.艺术手法的继承、思想内容的超越──评《宠儿》及《喧哗与骚动》[J]. 浙江学刊, 2001,(2);胡笑瑛. 《押沙龙,押沙龙!》与《宠儿》之比较[J].广东外语外贸大学学报, 2003,(4);王晓姝. 主体性与偏离性── 《红字》与《宠儿》的哥特式比较重读[J]. 四川外语学院学报, 2009,(1)。相对而言,国外在这方面的研究较为深入,成果丰硕。参见:Lori Askeland. Remodeling the Model Home in Uncle Tom’ s Cabin and Beloved[J]. American Literature, Vol. 64, 1992,(4):785-805; Richard C. Moreland. “He Wants to Put His Story Next to Hers” : Putting Twain’ s Story Next to Hers in Morrison’ s Beloved[J]. Modern Fiction Studies, Vol.39, 1993,(3&4):501-525; Caroline M. Woidat. Talking Back to Schoolteacher: Morrison’s Confrontation with Hawthorne[J]. Modern Fiction Studies, Vol.39, 1993,(3&4):527-546; Karla F. C. Holloway. Narrative Time/ Spiritual Text: Beloved and As I Lay Dying[M]∥Carl A. Kolmerten et al. ed., Unflinching Gaze: Morrison and Faulkner Re-Envisioned.Jackson: University press of Mississippi, 1997; Michael Hogan. Built on the Ashes: The Fall of the House of Sutpen and the Rise of the House of Sethe[M]∥Unflinching Gaze: Morrison and Faulkner Re-Envisioned; Catherine G. Kodat. A Postmodern Absalom, Absalom!, A Modern Beloved: The Dialectic of form[M]∥Unflinching Gaze: Morrison and Faulkner Re-Envisioned; Philip Goldstein. Black Feminism and the Canon: Faulkner’ s Absalom, Absalom! and Morrison’ s Beloved as Gothic Romances[J]. The Faulkner Journal, 2004(Fall)/2005(Spring):133-147; Peter Ramos. Beyond Silence and Realism in Trauma and the Function of Ghosts in Absalom, Absalom! and Morrison’ s Beloved[J]. The Faulkner Journal, Vol.23, 2008,(2):47-66。而有的论者(如朱小琳)则关注小说主题和艺术表现形式在电影改编中产生的差异性及其意义。[注]朱小琳. 镜头中的魅影:《宠儿》从小说到电影的二次构建[J]. 北京第二外国语学院学报, 2010,(2).这些较有创见的论文成果反映了研究者们对西方多元文学/文化批评理论的敏感性,他们积极探索、开拓求新的努力将促使该作品的研究不断走向纵深。

成绩应该肯定,但存在的问题也不能忽视。主要问题是,不少论者“问题意识”淡薄,文献调查工作缺乏,重复性的研究时常出现。比如,2000至2011年间至少有28篇期刊论文探讨了《宠儿》的后现代表现艺术。[注]具体参见冯平(2002)、焦小婷(2002)、胡晓红(2004)、关丽君/杨东辉/唐静(2004)、王玉(2006)、刘颖(2006)、胡笑瑛(2007)、金瑛昊(2007)、王玉华/杜松(2007)、赵纳(2008)、李洁平/张福勇(2009)、张春(2009)、罗桂宝/李维兴(2009)、毛信德/黄凰(2009)、黄晖(2009)、王丽(2009)、高娟(2010)、牛小玲(2010)、罗虹/黄崇珍(2011)、汪明珠(2011)、边虹霞(2011)、张琪(2011)等人写的论文。文学研究中,经典重读是件很有意义的事情,但如果是从相类似的角度重复谈论同一话题的“炒冷饭”则难免让人产生厌腻之感。《宠儿》是一部值得深入研究的伟大作品,有许多中国读者还在或将会继续关注这部作品,但愿类似重复性的研究能少一些![注]笔者估量,由于主观和客观上各种原因, 尤其是不少高校科研任务重而研究资料又较为匮乏的情况下,类似重复性的研究还会继续出现。

附表:国内《宠儿》研究成果列表(截止2011年12月)

时间类别 1990-19931994-19961997-19992000-20022003-20052006-20082009-2011小计 专著00001 0 0 1博士论文 0 0 0 0 0 1 0 1硕士论文 0 0 0 8 22 50 63 143期刊论文 2 6 10 19 42 113 197 389

参考文献:

[1] Beaulieu, Elizabeth A. The Toni Morrison Encyclopedia[Z]. Westport: Greenwood Press, 2003.

[2] 任虎军. 新世纪国内美国文学研究热点[J]. 外国语文, 2009,(3).

[3] 罗选民. 荒诞的理性与理性的荒诞──评托妮·莫里森《心爱的》小说的批判意识[J].外国文学评论, 1993,(1).

[4] 王守仁. 走出过去的阴影──评莫里森的《心爱的人》[J]. 外国文学评论, 1994,(1).

[5] 翁乐虹. 以人物作为叙述策略──评莫里森的《宠儿》[J]. 外国文学评论, 1999,(2).

[6] 蒋欣欣.黑人女性主体的建构──解读托妮·莫里森的《宠儿》[J]. 文艺理论与批评, 2002,(5).

[7] 赵莉华. 贝比·萨格斯去殖民化“空间实践”[J]. 当代外国文学, 2008,(3).

[8] 王小刚,黄 震. 人鬼情未了── 对《宠儿》中宠儿多重身份的解读[J]. 四川外语学院学报, 2003,(6).

[9] 唐红梅. 鬼魂形象与身体铭刻政治: 论莫里森《蒙爱的人》中复活的鬼魂形象[J]. 外国文学研究, 2006,(1).

[10] 黄宇洁. 作为他者的宠儿──评莫里森的小说《宠儿》[J].山东大学学报:哲学社会科学版,2006,(6).

[11] 胡全生. 难以走出的阴影── 试评托妮·莫里森《心爱的人》的主题[J]. 当代外国文学, 1994,(4).

[12] 董俊峰. 六千万黑人冤魂的投诉 ──《娇女》主题初探[J].外国文学研究,1994,(4).

[13] 张怀久. 小说《娇女》与美国文学、文化史的“对话”── 兼论托妮·莫里森对重建美国黑奴文学的贡献[J]. 学术季刊, 1998,(2).

[14] 王湘云. 为了忘却的记忆──论《至爱》对黑人“二次解放”的呼唤[J]. 外国文学评论, 2003,(4).

[15] 王玉括. 身体政治与《宠儿》再现[J]. 四川外语学院学报, 2006,(4).

[16] 王玉括. 在新历史主义视角下重构《宠儿》[J].外国文学研究, 2007,(1).

[17] 易立君.论《宠儿》的伦理诉求与建构[J]. 外国文学研究, 2010,(3).

[18] 晓 云. 试析小说《娇女》的情节处理[J]. 四川师范学院学报:哲学社会科学版, 2001,(4).

[19] 吴秀芳. 传统杀婴母题的继承和重构:托尼·莫里森《宠儿》新解读[J]. 河南师范大学学报:哲学社会科学版, 2006,(1).

[20] 应伟伟. 谁杀害了她们的孩子——美狄亚与宠儿的互文性及弑婴行为的文化内涵研究[J]. 世界文学评论, 2008,(2).

[21] 王家湘. 黑人民间文化的继承者──谈托妮·莫里森的小说艺术[N]. 文艺报, 1994 -01-15.

[22] 王腊宝,毛卫强. 托妮·莫里森与美国黑人民族文化的重建[J]. 广东外语外贸大学学报, 2003,(4).

[23] 桂宏军. 论《宠儿》的黑人文学性[J]. 西华师范大学学报:哲学社会科学版, 2004,(2).

[24] 曾 梅. 非洲祖先信仰在《宠儿》中的体现[M]//郭继德. 美国文学研究(第3辑). 济南:山东大学出版社, 2006.

[25] 胡笑瑛. 托妮·莫里森《宠儿》中的非洲文化特色[J]. 四川教育学院学报, 2007,(3).

[26] 杜维平.《彼拉维德》女权主义思想评析[J]. 求是学刊, 2000,(2).

[27] 屈婉玲. 黑人女性的凝聚之力──对《宠儿》中塞丝的女性主义解读[J]. 四川外语学院学报, 2005,(5).

[28] 马应心. 托尼·莫里森小说《宠儿》的生态女权主义解读[J]. 山东外语教学, 2008,(2).

[29] 李贵仓. 更为真实的再现──莫里森《心爱》的叙事冒险[J]. 西北大学学报:哲学社会科学版, 1994,(3).

[30] 习传进. 魔幻现实主义与《宠儿》[J]. 外国文学研究, 1997,(3).

[31] 习传进. 论《宠儿》中怪诞的双重性[J]. 外国文学研究, 2003,(5).

[32] 陈法春. 于迂回中言“惨不堪言”之事── 《娇女》叙事手法的心理意义[J]. 国外文学, 2000,(3).

[33] 章汝雯.艺术手法的继承、思想内容的超越──评《宠儿》及《喧哗与骚动》[J]. 浙江学刊, 2001,(2).

[34] 王烺烺. 欧美主流文学传统与黑人文化精华的整合[J]. 当代外国文学, 2002,(4) .

[35] 焦小婷. 文本的召唤性── 小说《宠儿》写作艺术初探[J]. 河南大学学报:社会科学版, 2002,(6).

[36] 冯 平. 过去与现在的交织互动── 析爱娃的碎片式叙述[J]. 解放军外国语学院学报, 2002,(5).

[37] 胡笑瑛. 析托妮·莫里森《宠儿》的叙事结构[J]. 宁夏社会科学, 2004,(6).

[38] 稽 敏. 《娇女》的 “召唤-回应模式”及其黑人美学思想[J]. 外国文学研究, 2008,(4).

[39] 王晓兰,钟 鸣.《宠儿》中的叙述视角的转换及其艺术效果[J].外国文学研究, 2004,(2).

[40] 陈 红. 论《宠儿》的多重叙事聚焦[J]. 山东外语教学, 2006,(2).

[41] 王丽丽. 时间与叙事──解读托妮·莫里森的长篇小说《宠儿》[J]. 中南民族大学学报:人文社会科学版, 2004,(3).

[42] 刑利娜. 破碎的时间 破碎的心灵──托妮·莫里森《宠儿》的时间技巧[J]. 安徽师范大学学报:人文社会科学版, 2005,(1).

[43] 杜维平. 呐喊, 自124号房屋──《彼拉维德》叙事话语初探[J]. 外国文学评论, 1998,(1).

[44] 孙 冬. 语言的魔力──《宠儿》的叙事话语分析[J]. 北方论丛,2000,(5).

[45] 胡笑瑛. 托妮·莫里森《宠儿》的叙述话语[J]. 四川外语学院学报, 2004,(7).

[46] 章汝雯. 托妮·莫里森小说《宠儿》语言与权力现象分析[J]. 外语与外语教学, 2005,(12).

[47] 李慧辉,孟东红,张丽娟.《爱娃》中的群体语言与 “隐痛无言”[J]. 解放军外国语学院学报, 2008,(5) .

[48] 胡明珠.《宠儿》中前景化语言对主题的表达和深化作用[J]. 外国语文, 2009,(3).

[49] 王小刚,黄 震. 对《宠儿》中数字蕴涵义的分析[J]. 西安外国语学院学报, 2002,(3).

[50] 孙 薇. 打开记忆的闸门──论莫里森《宠儿》中水的意象和象征[J]. 西南民族学院学报:哲学社会科学版, 2002,(4).

[51] 钱 程. 不可言而言之──解构莫里森《爱娃》中“树”的意象[J]. 四川外语学院学报, 2005,(3).

[52] 潘惠霞. 解读《宠儿》中黑人姓名的隐喻意义[J]. 外语教学, 2007,(2).

[53] 胡笑瑛. 托妮·莫里森《宠儿》中人名地名的象征意蕴[J]. 宁夏大学学报:人文社会科学版, 2008,(5).