网络道德同侪压力测量:量表编制与检验——以大学生网民为例

□ 黄少华

一、研究背景

互联网的崛起,不仅是一个重要的技术事件,而且是一个重要的社会事件。这场以微电子技术革命为基础的计算、通讯和网络技术革命,推动了以网络(network)为主要特征的社会结构的崛起,和以匿名为主要特征的虚拟行为方式的凸现。在今天,互联网正越来越密切而深入地融入到人们的日常生活之中,成为影响人们日常生活的一个重要变量。正如Castells所说,互联网形塑了一种与工业时代以能源为基础的技术范式迥然不同的信息技术范式,这一新技术范式的核心特征,在于信息取代能源成为行动的“关键因素”,并成为正在形成中的新社会结构的物质基础。[1](P9)然而值得关注的是,伴随着网络社会结构和行为方式的转变,在网络空间中也出现了诸如黑客入侵、网络色情、网络诽谤、网络侵权、网络隐私、网络欺骗、网络滥用、网络抄袭、语言暴力、流言和无聊信息泛滥等不道德行为和现象。这些不道德网络行为和现象,挑战着网络社会赖以维系和发展的规则基础,并且已经对现实生活中的道德行为产生了不良影响。面对种种不道德网络行为,许多学者呼吁,“要使全球信息社会变得更好,当务之急是建立旨在促进社会正义的道德规范”。[2]在今天,对不道德网络行为及其影响因素和社会代价进行系统的梳理,已是亟待社会科学认真面对的重要议题。

有学者认为,道德规范之所以对人们的行为有约束效用,是因为“熟人社会”的存在,道德在本质上是一种“熟人道德”。[3](P519)在网络出现之前,大量有关道德行为的研究发现,同侪压力等社会结构因素,对道德行为有很好的解释作用。[4][5]例如,被发现和受惩罚的压力,对学生的欺骗行为有显著的预测和解释作用。[6]但是,有不少学者指出,网络的虚拟性及网络空间中行为主体匿名隐蔽的特点,会导致交往主体之间的“陌生化”和传统“熟人社会”的消失,从而导致道德规范的外在约束效用明显降低。[7](P133)例如 Christensen - Hughes 等人对大学生的信息伦理研究发现,在网络情景下,从事不道德行为时感受到的来自朋友和同学的压力明显减弱,只有14%的学生觉得他们在网上的欺骗行为会被发现。[8]这意味着,在网络匿名情景下,同侪压力虽然对降低不道德网络行为仍有影响,但其约束效应的确有所下降,解释力明显降低。[9][10]

要对网络道德同侪压力与网络道德行为之间的关系做出科学解释,一个重要前提是要对这两个概念进行准确的测量。这是因为,网络道德同侪压力和网络道德行为都是不能直接观察的潜在变量,需要开发特定的测量工具加以测量。近年来,国外学者在梳理和分析网络空间中的不道德行为和现象时,越来越注重编制量表等测量工具,运用量表对网络空间中的不道德行为进行定量测量。其中较有代表性的量表有Aysen Gurcan Namlu和Hatice Ferhan Odabasi编制的不道德计算机使用行为量表(UECUBS)[11]、Yavuz Akbulut和Serkan Sendag等编制的网络学术不诚实量表(ITADS)[10]等。但通过文献梳理,笔者发现,与对不道德网络行为的研究相比,学界对网络道德同侪压力的讨论显得过于笼统,缺乏系统的测量工具,测量不够全面。因此,有必要对网络道德同侪压力的概念结构进行研究,以确定其维度和测量指标,并在此基础上,编制系统的网络道德同侪压力测量量表。本研究尝试以我国大学生网民为例,综合运用文献分析、深度访谈和开放式问卷调查方法,编制能反映我国大学生网络使用状况的网络道德同侪压力量表,并对量表的信度和效度进行评估。

二、网络道德同侪压力的维度与测量指标

本研究将网络道德同侪压力(peer pressures)概念化定义为:同辈群体对欺骗网友、侵犯他人隐私、滥用网络、网络抄袭等行为的道德判断和道德评价,对他们在网上参与这些行为的影响。这一概念意味着,大学生在网络空间中的道德行为,会受到同辈群体的道德判断和道德评价的影响。基于这一界定,笔者进一步对网络道德同侪压力进行操作化,以确定变量的维度与测量指标。本研究在具体设计网络道德同侪压力变量的维度和测量指标时,尽量遵循以下原则:(1)采用理论分析与实证研究相结合的分析策略。一方面,在开展实证研究之前,先通过文献分析,梳理相关理论对道德概念的界定,确定道德概念的理论含义,作为测量网络道德同侪压力的起点;另一方面,分析已有实证研究中用于测量网络道德的指标,寻找其中的共同维度,并同时对大学生进行访谈,搜集具体的测量指标,归纳出网络道德概念的主要维度,然而再借助理论分析对这些维度和指标进行取舍。(2)尽量实现测量指标丰富性与简洁性的统一。一方面,对每个维度使用多个指标进行测量,以便更好地检验测量工具的信度和效度;另一方面,考虑到数据收集的可行性,测量指标尽量保持简洁。

通过文献分析,笔者发现,相关理论对道德概念内涵和维度的界定,有着很好的共识。例如,涂尔干认为,“道德是一系列行为规范,或是一系列实践规范。”[12](P316)“道德是由规范构成的,规范既能够支配个体,迫使他们按照诸如此类的方式行动,也能够为个体的取向加以限制,禁止他们超出界限之外”。[12](P9)又如,中共中央发布的《公民道德建设实施纲要》,把道德区分为社会公德、职业道德和家庭美德三个方面,分别作为调节公民在社会交往、公共生活、职业活动和家庭生活中的行为方式的伦理准则。[13]基于上述共识,本研究初步确定从社会公德和职业道德两个维度,测量网络道德同侪压力。但是,本研究通过梳理有关网络道德的实证研究文献,发现目前学界对不道德网络行为的维度界定并不一致。例如UECUBS量表从知识产权、社会影响、安全和质量、网络诚实、信息诚实五个维度测量了不道德网络行为,ITADS量表把不道德网络行为的结构区分为欺骗、抄袭、造假、过失、未授权使用五个维度,ITADS扩展量表把不道德网络行为区分为欺骗、抄袭、造假和滥用四个维度,而专门用于测量工作场所中网络滥用情况的网络滥用量表,则把滥用网络的状况,区分为严重滥用和次级滥用两个维度。不过,在已有网络道德实证研究文献中,可以发现有一些测量维度被较多的测量量表共同涉及,如诚实(欺骗)、侵权(未授权使用)、抄袭、滥用、隐私等。有个别研究提到的一些维度如安全和质量,笔者认为属于网络道德的社会后果,因此在本研究中不予采纳。

在通过文献分析梳理已有研究中的网络道德测量维度后,本研究进一步以大学生为研究对象,通过访谈和开放式问卷调查,收集网络道德同侪压力的具体测量指标。访谈对象包括兰州大学、西北师范大学、甘肃政法学院、兰州交通大学、兰州商学院等5所高校的29名大学生。访谈时访员首先向被访者给出本研究对道德概念的界定,要求被试者根据自己的经验和理解,对网络使用中的不道德行为和现象进行列举。根据访谈结果,发现大学生对不道德网络行为的理解,主要包括4个方面的内容,分别是:网络欺骗、网络色情、网络盗窃和网络不当使用。为了克服访谈样本数量较少的局限,我们又通过开放式问卷调查进一步收集资料,开放式问卷包括2个题目,分别是:(1)你经常上网吗?你上网时主要从事的活动有哪些?(2)你觉得在网络中,有哪些行为和事情是不道德的?要求被访者尽可能详尽地列举。调查对象为兰州大学和兰州理工大学265名在校大学生,其中男生162人,女生103人。发放的问卷全部回收并有效。问卷回收后,研究者对收集到的项目进行汇总与归类,发现294名被访共列举出89种不道德网络行为,其中频次在2次以上的有53种。经过仔细反复审查,先剔除明显不符合不道德网络行为内涵的项目17条(如“登录QQ时隐身”),占所有条目的19.1%。然后运用类属分析方法对其他条目进行归类分析,最后归纳出5类不道德网络行为。第一类是网络欺骗行为,如在网上散布谣言(69次)、网络交易不诚信(14次)、利用网络欺骗情感(9次)、虚拟炒作(6次)等;第二类是网络侵犯行为,如人身攻击和谩骂(128次)、侵犯他人隐私(68次)、暴露他人隐私(44次)、网络盗窃(11次)等;第三类是不当网络使用,如偷拍后把照片传上网(68次)、黑客攻击(56次)、恶意灌水或刷屏(9次)等;第四类是网络色情,如浏览色情网站(150次)、从事虚拟性爱等色情活动(10次)等;第五类是网络学术不诚实行为,如利用网络抄袭和剽窃(8次)。

在此基础上,本研究综合文献分析、访谈和开放式问卷调查获得的资料,经反复讨论,编制了涵盖社会公德和职业道德两个层面,涉及网络欺骗、网络侵害、网络色情、网络滥用、网络学术不诚实等维度,由42个项目组成的大学生网络道德同侪压力量表。量表初稿编制完成后,为了检验其可读性,确保内容效度,笔者邀请12名专家和研究生(1名网络行为研究专家、2名伦理学研究专家、9名社会学专业和传播学专业研究生)对问卷包含的42个条目逐条进行讨论。最后,在综合考虑问卷的内容效度,文字表达的清晰性和简洁性,以及大学生的实际网络使用情况等几个方面的因素后,形成包含36个条目的大学生网络道德同侪压力量表,并采用李克特5点尺度量表进行试调查。试调查对象为兰州大学和西北师范大学共152名在校大学生,调查对象采用偶遇抽样获得。利用试调查获得的数据,对问卷包含的36个项目进行因子分析。因子分析采用主成分分析方法抽取因子,用正交旋转法中的最大方差旋转法(varimax method)作为转轴方法,按照特征值大于1的原则,得出因子结构;分别考察每个项目的共同度和因子负荷值,以确定项目的质量,删除负荷较低和存在双重负荷的项目。综合分析以上结果,最后设计了一个由22个指标组成的测量量表(见表1)。

为了对本研究设计的量表进行检验,我们在兰州市高校通过随机问卷调查收集经验数据。调查采取整群抽样方法,先随机抽取兰州大学、兰州理工大学和西北民族大学作为抽样学校。然后,从这三所学校的所有大二、大三班级中,随机抽取36个班级,将这36个班级的所有学生作为本次问卷调查的访问对象。其中在兰州大学抽取12个班级、兰州理工大学抽取14个班级、西北民族大学抽取10个班级。实际问卷调查工作,于2009年5月中旬至6月上旬进行,共发放问卷1172份,最后回收有效问卷1157份,有效问卷率为98.72%。其中男生占57.9%,女生占42.1%;理工科专业学生占55.1%,人文社会科学专业学生占44.9%。

三、数据分析结果

(一)因子分析

表1呈现了大学生网络道德同侪压力所有指标(22个项目)的测量均值和标准差。从测量结果可见,大学生在参与“匿名在网上辱骂他人”、“公开谈论别人的隐私”、“因上网太多,学习成绩越来越差”等行为时感受到的同侪压力最大;而在参与“下载未经授权的音乐或视频”、“下载或使用盗版软件”、“利用网络复制传播音乐”等行为时感受到的同侪压力较小。

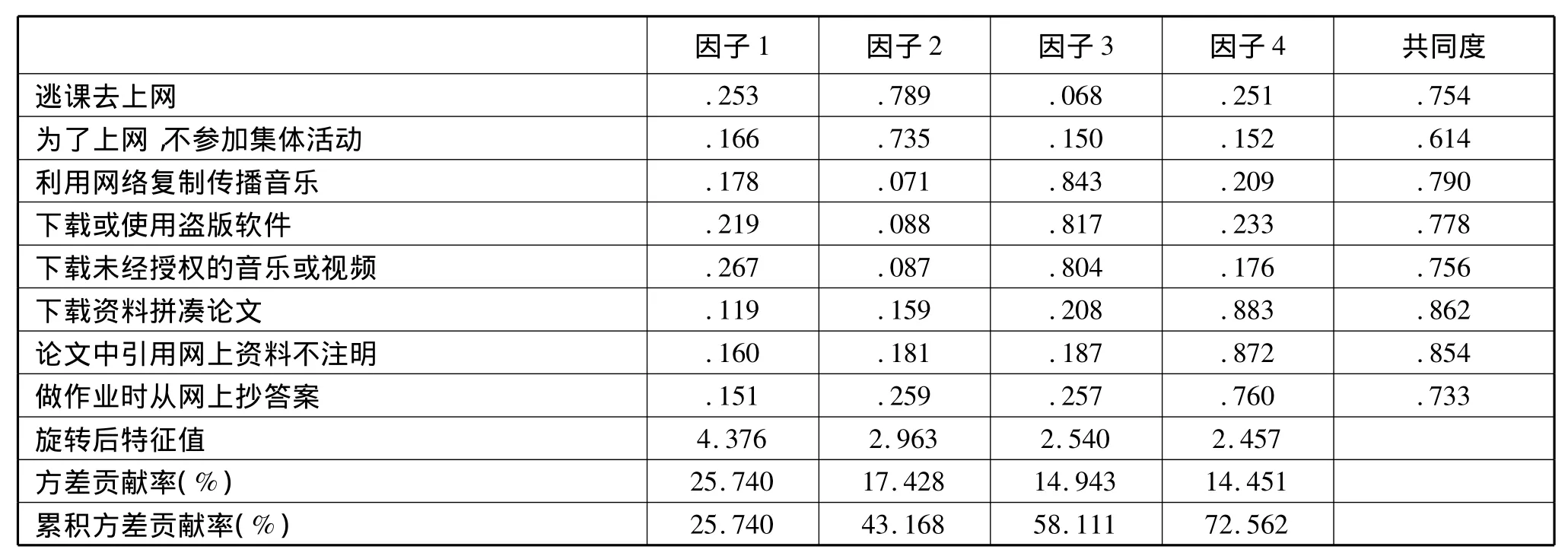

为了简化同侪压力量表的结构,本研究采用探索性因子分析方法对量表结构进行简化,以提取出有概括力的新因子。因子分析采用主成份分析作为抽取因子的方法,以特征值大于1作为选择因子的标准,采用正交旋转法中的最大方差旋转法作为转轴方法,以降低因子的复杂性。对因子分析的适当性,主要运用KMO测度和Bartlett’s球状检验方法进行分析。数据分析发现,量表的 KMO值为0.929,Bartlett’s球状检验卡方值为 14960.380,自由度(df)为231,在 0.000(Sig.= .000)水平上统计检验显著,说明存在潜在共享因子,可以进行因子分析。第一次因子分析共析出4个因子,4个因子的累积方差解释率为66.733%。从第一次因子分析结果,我们发现某些题项有缺陷,表现在因子负荷值较低,或者负荷分布不够明确,因此我们剔除这些有缺陷的题项,包括“欺骗网友”、“玩游戏时作弊”、“浏览色情图片、视频或小说”、“在网上找抢手”、“上课时用手机上网或聊QQ”等5个题项。在剔除这5个题项之后,对剩余的17题进行二次因子分析[这17个题项的 KMO值为0.906,Bartlett’s球状检验卡方值为11729.232,自由度为 136,在0.000(sig=.000)水平上统计检验显著]。因子分析结果共析出特征值大于1的因子4个,4个因子结构清晰,除“匿名发布不实消息”一题外,所有题项在相应因子上的负荷均超过0.73,所有题项的共同度均超过或接近0.5。因子分析结果,将原来22题的量表删减至17题,最后净化出4个因子,4个因子的方差贡献率分别为 25.740%、17.428%、14.943% 和 14.451%,累积方差贡献率为72.562%,达到了因子分析的目的(见表2)。

表2 网络道德同侪压力因子负荷矩阵(N=1083)

因子1 因子2 因子3 因子4共同度逃课去上网.253 .789 .068 .251 .754为了上网,不参加集体活动.166 .735 .150 .152 .614利用网络复制传播音乐.178 .071 .843 .209 .790下载或使用盗版软件.219 .088 .817 .233 .778下载未经授权的音乐或视频.267 .087 .804 .176 .756下载资料拼凑论文.119 .159 .208 .883 .862论文中引用网上资料不注明.160 .181 .187 .872 .854做作业时从网上抄答案.151 .259 .257 .760 .733旋转后特征值4.376 2.963 2.540 2.457方差贡献率(%)25.740 17.428 14.943 14.451累积方差贡献率(%)25.740 43.168 58.111 72.562

根据因子分析结果和各因子所包含题项的共性,笔者分别为4个因子命名。命名因子1为“侵权行为同侪压力”,包括“公开谈论别人的隐私”、“匿名在网上辱骂他人”、“发表不当言论”等7个题项,主要描述大学生如果参与网络侵犯和伤害行为,可能感受到的同侪压力;命名因子2为“滥用行为同侪压力”,包括“因通宵上网耽误上课”、“因上网太多,学习成绩越来越差”等4个题项,主要描述大学生如果参与网络滥用行为,可能感受到的同侪压力;命名因子3为“盗版行为同侪压力”,包括“利用网络复制传播音乐”、“下载或使用盗版软件”等3个题项,主要描述大学生如果参与下载未经授权的数字作品等行为,可能感受到的同侪压力;命名因子4为“抄袭行为同侪压力”,包括“下载资料拼凑论文(包括课程论文)”、“论文中引用网上资料不注明(包括课程论文)”等3个题项,主要描述大学生如果参与复制粘贴等网络抄袭行为,可能感受到的同侪压力。这4个因子,大致从社会公德和职业道德两个维度,反映了大学生如果参与不道德网络行为,可能受到的来自同侪的道德压力。不难看出,因子分析得到的网络道德同侪压力维度,与文献分析和访谈发现的结果颇为一致,说明量表较好地反映了道德同侪压力概念的结构及大学生网络道德同侪压力的实际状况,为进一步开展大学生网络道德实证研究奠定了较好的基础。

(二)信度分析

根据数据分析修订的网络道德同侪压力量表,共包括4个维度17个项目。对修订后量表的信度分析,采用分析量表的内部一致性Cronbach’s α系数方法进行。4个因子的Cronbach’s α系数分别为:0.9063、0.8692、0.8601 和 0.8856,整个量表的Cronbach’s α 系数为 0.9175。对于内部一致性Cronbach’s α系数要多大才表示量表测量结果是一致、稳定和可靠的,学界并没有一致的理解。有些学者强调Cronbach’s α 系数需在0.80以上,如Gay建议,Cronbach’s系数最低应在0.80以上,如果达到0.90以上,则量表的信度极佳。[14]但也有学者认为在0.60或0.70以上即可,如Henson认为,如果编制量表的目的是发展测量工具,Cronbach’s α系数应在0.70以上,但如果编制量表的目的是发展预测问卷,测量某一构念的先导性,则Cronbach’s α系数在 0.50 至 0.60 之间已经足够;[15]Nunnally 认为,Cronbach’s α系数大于或等于0.70是可以接受的范围,但对于探索性研究,Cronbach’s α 系数在0.50至0.60 之间就已经足够了;[16];DeVellis认为,Cronbach’s α系数的最低可接受程度应该在0.65至0.70之间,低于0.60则不能接受。[17]另外也有学者如Roberts和 Wortzel则认为,Cronbach’s α 系数介于或等于0.70至0.98之间,就属于高信度,但若低于0.35,就应拒绝使用。[18]本研究的信度分析结果显示,网络道德同侪压力量表4个因子的Cronbach’s α信度系数均超过 0.86,总 Cronbach’s α 系数超过 0.91,具有非常理想的内部一致性,信度颇佳。

(三)效度分析

如果本研究提出的网络道德同侪压力测量指标有效,就应该对网络道德行为有比较强的解释力。因此,本研究以不道德网络行为为例,分析网络道德同侪压力量表的效标效度。

首先,本研究编制了“不道德网络行为”测量量表,并通过数据分析,发展出了由网络侵害、网络滥用、网络盗版和网络抄袭4个维度构成的不道德网络行为模型。[19]然后,分别以这4个维度为因变量,以网络道德同侪压力4个维度为自变量,同时引入性别、年龄、上网频率和上网时间作为控制变量,采用OLS回归模型进行数据分析,以考察网络道德同侪压力对不道德网络行为的影响作用。数据分析结果见表3。

表3 网络道德同侪压力的效标效度:以不道德网络行为为因变量的OLS模型

表3的模型1只包含了控制变量性别、年龄、上网频率和上网时间,模型2则进一步引入了自变量网络道德同侪压力,两个模型构成了嵌套模型。综合分析网络侵害行为、网络滥用行为、网络盗版行为和网络抄袭行为4个嵌套模型,可以发现,网络侵害同侪压力、网络滥用同侪压力、网络盗版同侪压力和网络抄袭同侪压力均对相应的不道德网络行为有显著影响,而且相比模型1,模型2的R2均有明显提高,意味着模型2的解释力远高于模型1。这一数据分析结果与理论预测相一致,说明本研究编制的网络道德同侪压力测量量表,具有较好的效标效度。

四、结论与讨论

对于实证研究来说,变量测量是基础性的工作。“网络道德同侪压力”作为不能直接观察的潜变量,需要开发特定的测量工具进行测量。本研究旨在以大学生网民为例,对网络道德同侪压力的概念结构、维度以及具体测量指标进行研究,并在此基础上,编制有信度和效度的网络道德同侪压力测量量表。为了达到这一目的,我们首先进行文献探讨,分析和梳理有关的文献资料,借助文献辨析概念、确定概念的内涵和维度;然后在此基础上,结合理论分析、访谈和开放式问卷调查方法,收集、整理和归纳了网络道德同侪压力的测量指标,编制了包含社会公德和职业道德两个维度共22题的网络道德同侪压力量表。在借助量表对1157名在校大学生进行实际测量后,运用探索性因子分析方法对量表数据进行分析,以简化数据结构。数据分析结果,发展出由网络侵害、网络滥用、网络盗版和网络抄袭4个因子构成的网络道德同侪压力测量量表,该量表较好地反映了网络道德同侪压力概念的结构及大学生网络道德同侪压力的实际状况。对量表的内部一致性系数和效标效度分析结果表明,本研究编制的网络道德同侪压力量表,具有很好的信度和效度,为进一步的实证研究,提供了初步的研究基础。

毋庸讳言,本研究对网络道德同侪压力概念结构、测量维度与指标体系的研究,仅仅只是做了一个初步的探索工作,研究才刚刚起步,还存在着诸多局限。如本次问卷调查的研究对象仅限于在校大学生网民,许多测量指标并不适合于其他群体,样本也仅限于兰州地区高校,其代表性尚需进一步检验。因此,后续研究需要扩展研究对象和样本覆盖面,要在多地区大样本数据基础上进一步拓展和完善网络道德同侪压力的测量指标,并运用不同数据和方法进一步检验量表的信度和效度,最终形成标准化的网络道德同侪压力测量工具,从而为研究网络道德同侪压力形成机制,分析网络道德同侪压力与网络道德行为及网络道德意识之间的关系,提供扎实、可靠的基础。

[1]M.卡斯特.网络社会:跨文化的视角[M],周凯译,北京:社会科学文献出版社,2009.

[2]T.Carbo & M.M.Smith,Global Information Ethics:Intercultural Perspectives on Past and Future Research[J],Journal of the American society for information science and technology,2008,59(7).

[3]卢风、肖巍主编.应用伦理学概论[M],北京:中国人民大学出版社,2008.

[4]D.L.McCabe & L.K.Trevino,Academic Dishonesty:Honor Codes and Other Contextual Influences[J],Journal of Higher Education,1993,64(5).

[5]D.L.McCabe & L.K.Trevino,Individual and Contextual Influences on Academic Dishonesty:A Multicampus Investigation[J],Research in Higher Education,1997.38(3).

[6]M.Buckley et al.,An Investigation into the Dimensions of Unethical Behavior[J],Journal of Education for Business,1998,73(5).

[7]本书编写组.思想道德修养与法律基础(2009年修订版)[M],北京:高等教育出版社,2009.

[8]Kathleen K.Molnar,Marilyn G.Kletke & Jongsawas Chongwatpol,Ethics Vs. It Ethics:Do Undergraduate Students Perceive A Difference?[J]Journal of Business Ethics,2008.83(4).

[9]R.G.Morris& G.E.Higgins,Neutralizing Potential and Self- Reported Digital Piracy[J],Criminal Justice Review,2009,34(2).

[10]Y.Akbulut,et al.,Exploring the types and reasons of Internet-triggered academic dishonesty among Turkish undergraduate students:Development of Internet-Triggered Academic Dishonesty Scale(ITADS)[J],Computers&Education,2008,51(1).

[11]Aysen Gurcan Namlu & Hatice Ferhan Odabasi,Unethical computer using behavior scale:A study of reliability and validity on Turkish university students[J],Computers &Education.2007,48(2).

[12]E.涂尔干.职业伦理与公民道德[M],渠东、付德根译,上海:上海人民出版社,2000.

[13]公民道德建设实施纲要[EB/OL],http://past.people.com.cn/GB/shizheng/252/6742/6743/index.html.

[14]L.R.Gay & P.W.Airasian,Educational Research:Competencies for Analysis and Applications,New Jersey:Prentice Hall,2008.

[15]R.K.Henson,Understanding internal consistency reliability estimates:A conceptual primer on coefficient alpha[J],Measure and evaluation in counseling and development,2001,34(3).

[16]J.C.Nunnally,Psychometric Theory[M],New York:McGraw - Hill,1978.

[17]R.F.德威利斯.量表编制:理论与应用[M],魏勇刚等译,重庆:重庆大学出版社,2004.

[18]M.L.Roberts & L.H.Wortzel,New Life - Style Determinants of Women's Food Shopping Behavior[J].Journal of Marketing,1979,43(3).

[19]黄少华.不道德网络行为量表的编制与应用:以大学生网民为例[J].淮阴师范学院学报(哲学社会科学版),2011(6).