基于社会认知理论对赛事媒介传播效果发生机制的解读

张业安,肖焕禹

(1.上海体育学院期刊社,上海 200438;2.上海体育学院体育人文学院,上海 200438)

1 研究的缘起

体育赛事是一种以竞技运动为核心,以实现某种社会、经济效益及满足大众精神生活需要为目的的社会活动;是协调政府、企业、大众之间的一种特殊手段和按照一定的组织规则进行运作的商业性活动;是借助体育运动特有的魅力,对社会、文化、政治、经济、环境等领域造成一定影响的特殊事件[1-7]。赛事媒介传播效果是指在赛事选择、申办、筹备、举办、评估等运行过程中,与之相关的信息经媒介传至受众,从而引起受众在体育认知、体育态度及体育行为方式等方面的变化,以及由此产生的对媒介、赛事、赞助商和举办地的综合影响[8]。关于赛事媒介传播效果的概念,我们可以从广义和狭义两个层面进行解读:从广义上看,赛事媒介传播效果是指赛事媒介传播活动对受众和社会所产生的一切影响和结果的总体。从狭义上看,赛事媒介传播效果是指由赛事媒介传播活动导致受众个体在认知、态度和行为等方面的变化。

根据赛事媒介传播过程中涉及的不同利益主体,赛事的媒介传播效果可从受众效果、媒介效果、赛事效果、赞助效果和举办地效果等几方面进行考察。传播学大师施拉姆认为:受众参与传播如同在自助餐厅就餐,媒介在这种传播环境中的作用只是为受众服务,提供尽可能让受众满意的饭菜(信息)。麦奎尔也认为:传播效果的显示主要在受众一方,对传播效果的研究也主要是对受众的研究;不论传播者和媒介的主观愿望如何,没有受众的参与,传播效果根本无从谈起[9]。因此,从以上几类效果涉及的利益主体看,受众效果始终居于核心地位,因为无论是媒介效果、赛事效果,还是赞助效果和举办地效果,均要通过赛事媒介传播活动作用于受众,使受众的认知、态度、行为等产生正向或负向的变化,才能有可能实现媒介的传播目标、赛事影响力的提升、赞助商经济利益的回报、举办地正面形象的宣传等。对于赛事媒介传播而言,受众效果既是其他效果发生的基础,也是赛事媒介传播效果的核心变量。

机制是指事物内部组织和运行变化的规律,在任何一个系统中,机制都起着基础性的、根本的作用[10]。从理论上理清赛事媒介传播效果的发生机制,即赛事媒介传播效果发生的内部组织和运行变化规律,对进一步认识赛事媒介传播效果产生及作用原理具有基础性作用。因此,本文拟从理论层面对赛事媒介传播效果的基础性变量——受众效果的发生机制进行探讨,为优化赛事媒介传播效果、促进赛事和媒介的良性发展奠定理论基础。

2 传播学视域中的社会认知理论

20世纪60年代 A.Bandura提出社会认知理论(本文借鉴的主要是狭义的社会认知理论,也有国内学者将其翻译成“社会学习理论”)。该理论认为,人们行动的产生是由心智因素、行为因素和环境因素共同作用的结果。A.Bandura在1986年出版的《思想和行动的社会基础:社会认知论》一书中,系统总结了其社会认知理论的核心思想,即人类具有自我反思和自我调节能力,人类不仅是环境的消极反映者,而且还是环境的积极塑造者,“人们不只是由外部事件塑造的有反应性的机体,而且还是自我组织的、积极进取的、自我调节的和自我反思的”。在传播学领域,西方传播学者积极通过社会认知理论对媒介传播效果进行研究,他们进行社会认知研究的目的即试图打开在刺激(信息)与反应(判断)之间发挥作用的“黑匣子”(W-yer,1980)。社会认知主要是指对他人表情、性格、人与人关系、行为原因的认知。社会认知是个人对他人的心理状态、行为动机、意向等作出推测与判断的过程。社会认知的过程既是根据认知者的过去经验及对有关线索的分析而进行的,又必须通过认知者的思维活动(包括某种程度上的信息加工、推理、分类和归纳)来进行。

同时,社会认知理论认为,社会认知是个体行为的基础,个体的社会行为是社会认知过程中作出各种裁决的结果。人们的社会认知过程中遵循易接近性原则(accessibility principle),即那些最容易被人们想起的信息就是从回忆中提取出来的、某个“小子集”里的可用信息,亦即最有可能被用来形成判断的信息(Carlston and Smith,1996)。

3 社会认知理论对赛事媒介传播效果发生机制的解读

3.1 赛事媒介传播中社会认知易接近性的影响因素

社会认知理论认为,社会认知易接近性的影响因素有如下几点。

第一,激活的频繁性与新近性。例如,经常被激活的概念容易被记起(Higgins and King,1981);如果被激活的频率足够大的话,某些特定的概念将具有“长期的易接近性”(Higgins,1996);概念被激活的时间越近,就越容易被回忆起来(Higgins,Rholes and Jones,1977)。因此,在赛事媒介传播特别是电视传播过程中,收视赛事信息的频率影响受众对整个赛事的认知与态度。就赛事信息激活的频率而言,重度观众比轻度观众更容易在头脑中激活媒介呈现的关于赛事的相关概念。如果某项赛事长期以“系列”的形式呈现于受众(如足球、篮球等职业联赛以及F1汽车大奖赛、ATP1000网球大师赛等分站式比赛的媒介传播),因受众长期关注某项赛事的传播信息,可能对该项赛事媒介传播信息产生依赖性,成为某些赛事媒介传播的热情“拥趸”。

第二,生动性。生动性与某物在情感上有趣、具体,能激起形象化联想,以及在感觉、时间或空间上贴近的程度有关(Nisbett and Ross,1980)。概念越生动,越容易从记忆中被激活(Higgins and King,1981)。因此,赛事媒介传播特别是赛事的直播具有“生动性”的特点。基于传播技术的提升,赛事的电视传播可以实现观众的“在场”感受,同时,通过不同摄像机位的“无缝式”传播,使得电视受众可以超越“在场”感受,了解到现场观众无法感受的更多、更生动的信息。为了满足受众对于生动性信息的追求,体育赛事媒介传播的式样也不断“翻新”,节目内容也更多地充满“娱乐”色彩,如上海电视台体育频道推出的《体育G娱乐》栏目选择趣味性、娱乐性较强的体育赛事、体育事件等,主持人在串联词中大量地运用笑话、故事等,使之改变了此前的“主导式”关系,而与受众、体育迷建立一种平等而生动的“对话式”关系,大大提升了传播效果,而非简单地使用苍白无力的统计数据,此类生动性的信息会更容易被人们记住(Zillmann and Brosius,2000)。

第三,易接近概念的关联性。特定概念的易接近性提高,与之密切关联的概念的易接近性同样会提高,这与认知心理学中记忆的联想网络及激活扩散模式相一致(Collins and Loftus,1975)。概念是以节点的形式储存在记忆中的,某一概念节点被激活时,其他的概念也将会依据其与该特节点的关联程度而在不同程度上被激活。因此,媒介作品的特征之一就是以一种固定的、公式化的方式来表现特定的概念(如愤怒、攻击等),一旦某一特定的概念被激活,与此概念相关的一些行为(犯罪、暴力等)将同样被激活(Wyer and Radvansky 1999)。在赛事媒介传播过程中,媒介为受众提供了一系列关于诸多优秀运动员优异表现的概念节点,受众可能会因此提升了强化体育技能的动机,增加了体育锻炼的频率,从而实现“接近”目标运动员的愿望。另外,赛事特别是大型综合性运动会的举办,通过媒介的大力宣传,已经超出了简单意义上的体育赛事的概念,由于概念的易接近性,受众可能受这种节日气氛的渲染或运动员勇敢拼搏、奋勇争先、公平竞赛等精神的激励,导致他们荣誉感和责任感等正面情感增加。2008年北京奥运会期间,通过媒介关于北京奥运三大理念的大力宣传,北京市民体现的“我参与、我奉献、我快乐”的主人翁精神和行动便是很好的体现。

3.2 社会认知易接近性引致的赛事媒介传播效果

第一,赛事信息传播形式、频率影响受众认知。Zillmann(1996)的研究表明,以例证(如个案、生动的例子)形式出现的信息,比那些更为可靠但苍白乏味的基础性信息更能影响判断。正是基于此,赛事媒介传播的形式也在不断变化,例如赛事解说员的解说模式也逐渐由单人模式向双人模式和多人模式演进;赛事媒介传播焦点不仅关注赛场上的信息,也开始探寻运动员的成长之路、励志精神等赛场下的“故事”。Lichtenstein(1978)的研究发现,约有80%的被试认为,意外事故中死亡的人数多于因中风而死亡的人数(但实际上,因中风死亡的人数比意外事故中死亡的人数多85%),这是因为因意外事故死亡的事例比因中风死亡的事例更容易被人们想起,且前者在媒体中被报道的更多。与此类似,在中国运动员经历近几届奥运会辉煌成绩之后,媒介的报道也逐渐由关注冠军、关注金牌到关注失败者、关注赛场背后的励志故事、人文精神等的转变,由此受众也开始把更多的精力转移到体育赛事本身。例如,在2012年伦敦奥运会上,环球网推出在线调查显示:“自己喜欢的体育项目”“中国所获金牌或奖牌数”和“中国传统优势项目”成为中国观众关注的三大焦点[11]。

第二,赛事收视行为影响受众认知。Bryant(1994)做过如下实验,让被试在6周内大量或少量观看一些有关犯罪的电影,经常观看犯罪电影的被试所观看的电影结局有公正的、也有不公正的。Bryant发现,不管犯罪电影的结局是否公正,与较少观看犯罪电影的被试相比,经常观看犯罪电影的被试更有可能认为自己会成为或担心自己成为暴力受害者。Zillmann和Bryant(1992)研究发现,观看含有性内容(sexually explicit)的节目的被试,与那些观看不含此类内容节目的被试相比,会过高评估普通人群中存在变态性行为的情况,并较少反对公开发表色情作品,而且他们会建议对宣判有罪的强奸犯采取更短的监禁。在赛事媒介传播方面,受众的赛事收视行为同样对其认知产生影响。例如,姚颂平等对2008世界斯诺克上海大师赛电视观众的调查结果显示,两类观众(打台球的观众和不打台球的观众)对斯诺克上海大师赛赞助商——“荣威”的品牌识别效果存在较大差异,打台球的电视观众对“荣威”的品牌识别率远高于不打台球的电视观众。“荣威”赞助斯诺克大师赛后对大部分电视观众的消费认知和倾向有了影响;尤其是打台球的电视观众,不仅大部分观众表示会更加关注该品牌,而且他们表示会优先考虑购买冠名赞助商的产品和推荐他人购买。大部分电视观众认为“荣威”作为世界斯诺克上海大师赛的冠名赞助商促进了斯诺克运动在上海的发展,同时也有较多的电视观众认为“荣威”将汽车文化与斯诺克文化结合了起来[12]。

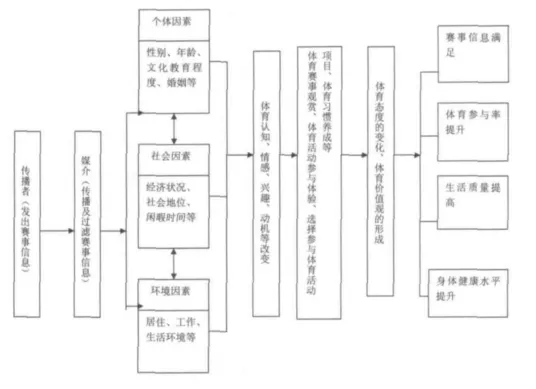

第三,赛事媒介传播影响受众行为。西方传播学研究者基于社会认知理论对媒介传播影响受众行为这一命题进行了较为深入的研究。例如,Berkowitz(1984)运用“认知—新联想主义”理论阐释媒介的暴力效果。他认为,人们频繁地观看媒介中的暴力内容后,会启动特定的概念(如攻击、敌对等),从而在做出行为选择时更有可能使用这些概念。多项研究证明,媒介作品激活了某一概念(如攻击)后,与此(攻击)相关的其他概念的易接近程度将大大增强。例如,Berkowitz等研究发现:阅读有关战争连环画的孩子,比阅读中性连环画的孩子更可能选择攻击性含义的词汇。Pillips提供的相关数据表明,重量级拳击锦标赛经大量媒体报道后,在比赛后不到10天的时间里,美国的杀人犯罪率增加了。Leyens和他的助手在教养院对少年犯进行了一系列实地实验,评估那些被指定连续数周观看媒介暴力节目的男孩在身体和语言上的攻击性,并比较他们与未观看暴力节目的男孩的攻击性程度,实验结果显示:观看了媒介暴力节目的男孩更有可能实施攻击行为。在赛事媒介传播影响受众行为方面,肖焕禹教授研究认为,受众在长期接受赛事媒介传播信息后,在其体育认知、情感、兴趣与动机等方面发生变化的基础上,进而在体育行为方面(如体育赛事的观赏行为、体育活动的参与行为、体育项目的选择行为、体育锻炼习惯的形成等)也会产生一定改变,从而在主观上满足了受众的赛事信息知晓、体育参与率提升、生活质量提高、身体健康水平提升等目标,在客观上也实现了媒介的传播效果(图1)[13]。

图1 赛事媒介传播受众效果的形成过程

3.3 赛事媒介传播效果产生的心理机制:心智模式的构建

心智模式又叫心智模型,指深植我们心中关于我们自己、别人、组织及周围世界每个层面的假设、形象和故事,并深受习惯思维、定势思维、已有知识的局限。心智模式一词是由苏格兰心理学家Kenneth Craik在1940年代提出的,之后就被认知心理学家Johnson-Laird和认知科学家马文·明斯基(Marvin Minsky)(1975)、西蒙·派珀特(Seymour Papert)所采用,并逐渐成为人机交互的常用名词。心智模式理论认为:人的思想通常在某种情境中产生,并且与该情境有关(Garnham,1997)。心智模式即人们对各种情境的认知表征。易接近的态度通过对某种心智模式(该心智模式围绕当前情境而建构)产生影响,进而影响人们的行为。媒介内容通过影响为理解当前情境而建构的心智模式类型,进而对随后的信息诠释方式产生影响。通过心智模式产生赛事媒介传播效果的心理机制如下:

第一,媒介帮助人们启动某些心智模式,并增强人们使用这些心智模式的可能性。人们的长时记忆中存储了无数种心智模式,当人们面对新环境时,他们可以选择究竟构建一种新的心智模式,还是使用记忆中旧的心智模式?如果使用旧的心智模式,应该使用哪种旧的心智模式?此时,如果有媒介介入,其可影响人们对心智模式的选择。例如,改革开放之前中国受众接收信息的渠道较为单一,由于媒介的“宣传”功能大于“娱乐”功能,受众对于赛事传播的心智模式多停留于“为国争光”“振奋精神”等政治口号上;而改革开放后,随着我国综合国力和竞技体育实力的提升,体育赛事信息媒介传播渠道的多元化,媒介对“举国体制”下的竞技体育宣传一家独大,使得受众习惯于采用“金牌第一”“冠军至上”的心智模式看待比赛;2008年北京奥运会我国一举成为奥运金牌榜“冠军”之后,媒介在关注“冠军”的同时,也更多地报道了体育的多元内涵,使得受众在观赛时不再单纯地启动“为国争光、振奋民族精神、金牌第一”等心智模式,而是真正为体育比赛的精彩和体育运动的魅力所折服。正如北京体育大学教授任海所言:“如果说北京奥运会之前,普通中国人更看重的是中国队的奥运成绩,那么当中国代表团在北京奥运会上到达竞技成绩顶峰之后,奥运会的成绩诉求也已经完成,普通中国人对体育比赛的关注点逐渐转移到真正去欣赏竞技体育之美上。”[14]

第二,媒介能够启动人们心智模式中的某些特定信息。Morrow等人研究认为,媒介不但能启动某些心智模式,还能启动特定心智模式内的特定信息,从而使该信息具有更强的易接近性。同时,心智模式围绕什么聚焦点而建立,将会影响某类信息从记忆中被启动和提取的难易程度。例如,直接投身于体育运动中的人,能够在短短几分钟,甚至几秒钟中内展示并证明自己,他们在此刻获得平常生活很少出现的“巅峰体验”。而观看比赛的人,要获得这种“巅峰体验”,必须通过观赛启动关于运动员流畅表现的心智模式中的相关信息,从而收获一种分享性和代偿性的心理满足。因为大部分受众与场上比赛运动员的运动技能和体力可能无法相提并论,所以他们会在潜意识中提取自己作为运动员的心智信息,把自己定位于为场上的竞技者,把在现实中无法实现的成功渴望投射到有情感认同的对象上,即欣赏或崇拜的运动员。此后,当受众启动与运动员优异表现相关的心智信息,将激情和愿望投射到某个运动员身上时,无论他们是失败还是成功,其参与运动的内趋力都会被激发,他们期望通过运动使自己与目标运动员一样完美。尽管有时会失败,但也是激励他们更努力地去弥补自身的缺陷,实现自己的梦想,在“自卑”中完成“超越”的重要途径。这一过程也是实现赛事媒介传播效果的受众心理路径。

第三,心智模式为解释媒介影响人们认知行为提供了理论依据。Seigrin and Nabi研究发现,观看浪漫电视节目越多的人,对婚姻的理想主义期待越强烈。因为,观看这类节目会使观众构建一种符合媒介表现的理想婚姻形象的心智模式,观众对婚姻的期待正是他们有关婚姻心智模式所产生的结果,而该心智模式部分地受到了他们所观看的节目类型的影响。在赛事媒介传播过程中,心智模式同样为解释媒介影响认知行为提供了理论依据。例如,在足球世界杯赛期间,大量的球迷会构建一种惯有的“世界杯即宣泄”的心智模式,因此产生了他们平时少有的认知行为:他们聚集在电视机前观看足球比赛,喝着啤酒,大喊大叫,尽情地宣泄自己的情感。郑州市精神病防治医院心理科主任李平安对此现象的解释为:“四年一届的足球世界杯赛,给球迷们创造了这样一个释放的环境,大家在深夜里呐喊、助威。看球是思维的体操,更是思维的休息、放松,是头脑对城市过快生活节奏、工作压力、复杂人际关系的反弹,通过反弹,大脑暂时解渴了。”同时,足球比赛的野蛮性,也使得受众原始的关于攻击的心智模式得以激发。在足球场上球员冲、抢、踢的行为和原始社会里冲锋陷阵、捕猎、保卫领土和妇幼具有天然的相似性。体育比赛本身就是一场看不见硝烟的战争,它给人无以遏制的共鸣,来释放人类本能的攻击欲望。这种攻击欲望在当今职场里很难被接纳,而体育比赛以对抗、竞争的方式,使受众在观赛时有机会还原更原始、更本能的自我。

[1]易剑东.大型赛事报道与媒体运行[M].杭州:浙江大学出版社,2008:9.

[2]王子朴,杨铁黎.体育赛事类型的分类及特征[J].上海体育学院学报,2005(6):30.

[3]黄海燕.体育赛事综合影响的事前评估研究[D].上海:上海体育学院经济管理学院,2009:32.

[4]姚颂平,沈建华,刘志明,等.国际体育大赛与大城市发展的关系之研究[C].国家社会科学研究基金项目,2003:17-18.

[5]Donald Getz ,Event Studies:Theory,Research and Policy for Planned Events[M].London:Butterworth-Heinemann,2007:18-21.

[6]Roche,M.Mega-event and modernity[M].London:Routledge,2000:45.

[7]John Horne,Wolfram Manzenreiter.An introduction to the sociology of sports mega-event,In Horne,J.& Manzenreiter,W(eds)Sport Mega-events:Social Scientific Analyses of a Global Phenomenon[M].Oxford:Blackwell Publishing,1999:2.

[8]张业安,肖焕禹.大型体育赛事媒介传播效果的层次与评估指标研究[J].成都体育学院学报,2012(1):33.

[9]丹尼斯·麦奎尔,斯文·温德尔.大众传播模式论[M].祝建华,译.上海:上海译文出版社,1987:82.

[10]中国社会科学院语言研究所.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,2005:627.

[11]央视网新闻台.2012,国人奥运态度多元化元年[EB/OL].http://news.cntv.cn/special/Olympic2012/thinkagain/diversification/2012-09-17.

[12]姚颂平.体育赛事运作效益评估系统研究文集[M].北京:人民体育出版社,2009.

[13]肖焕禹.体育传播学[M].北京:人民体育出版社,2011:221.

[14]慈鑫.从重结果到看过程,从当观众到亲自玩,金牌不再是唯一衡量标准——中国人的体育观悄然质变[N].中国青年报,2012-07-08(4).