知识吸收能力对集群企业自主创新影响的系统动力学分析

易 力,胡振华

(中南大学商学院,湖南 长沙 410083)

1 引言

产业集群是一种有利于创新的组织形式,也是一种有利于学习的知识网络,它为集群企业自主创新提供了更多的创新机会、更好的创新资源、更低的创新成本、更强的创新动力[1]。目前发展中国家企业自主创新能力不强就与集群内企业的吸收能力密切相关,因此研究知识吸收能力对集群企业自主创新的影响具有现实意义。

Cohen 和 Levinthal[2]将知识吸收能力定义为企业在创新活动中识别的外部新知识的价值,并加以吸收与最终应用到商业的能力,如对企业R&D投资的促进作用。Becker和Peters[3]、Band和Cottam[4]认为吸收能力对创新产出与投入之间的关系具有调节效应,当集群企业吸收能力较强时,知识学习与溢出将增加企业自主创新的频率。Stock和 Greis[5]、Chen[6]的观点是集群网络中知识的交流与共享极大地提高了企业的吸收能力,而良好的吸收能力有利于技术转移的实现、新产品的开发、新市场的开拓,以及企业绩效与自主创新能力的提升。李琳等[7]指出吸收能力取决于现有的知识积累与技术能力,而能力的积累是时间、实践、经历、努力的函数,是一个渐进的、路径依赖的过程。刁丽琳等[8]系统概括了企业吸收能力的概念、因素与实证方法,并强调吸收能力的形成机制中领导力、学习动机所起的重要作用。李光泗等[9]从技术引进方式的角度探讨了吸收能力对创新绩效的影响,认为吸收能力是制约技术外溢效应的重要变量,技术引进的创新绩效严重依赖于吸收能力的提高。

经验研究证实,知识吸收能力对集群企业自主创新的影响是一种复杂的、非线性的动态关系:卢兵等[10]从隐性知识的角度建立了微分动力学模型,研究了组织间的知识转移轨迹;齐丽云等[11]基于知识势能构建了企业内部知识传播的系统动力学模型,发现动态吸收能力对知识势能影响的S形增长,并划分了吸收能力的三个阶段;关军等[12]通过产业集群核心创新网络动力学模型指出吸收能力促进了集群企业自主创新,并认为集群企业比非集群企业能够获得更好的创新效果;蒋春燕[13]运用系统动力学方法对企业家精神与自主创新方式的选择进行了探究。本文基于系统动力学方法,从固定的和动态的两种吸收能力对集群企业间知识转移与自主创新构建系统动力学模型,分析知识转移与自主创新的因果关系与行为演化特性,并对其进行仿真分析,为提升集群企业自主创新能力提供理论依据,对知识转移机制的研究方法进行有益尝试。

2 建模

2.1 系统流程图

系统动力学方法的关键是建立SD结构流程图,并利用DYNAMO仿真语言对真实系统进行仿真实验,从而达到研究系统结构、功能及行为之间的动态关系之目的[14-15]。流程图是 SD结构模型的基本形式,主要由状态、决策、信息和行动四个要素构成反馈结构,既可反映各变量之间的因果关系回路,又表现出反馈系统动态性能的积累效应。系统结构包含2个状态变量、3个决策变量、6个辅助变量及10个常数 (见图1)。本文选取2家集群企业作为研究对象,状态变量为集群企业的知识存量;决策变量为知识转移增量、自主创新增量与知识遗忘增量;辅助变量为绩效差距、研发投入量与吸收系数;常数为期望绩效、知识对绩效贡献率、研发投入比、研发转化效率与遗忘系数。

集群企业知识存量的变化主要受到两种反馈回路的影响,即知识转移构成的正反馈回路和自主创新形成的负反馈回路,正反馈回路有自我强化的作用,负反馈回路起“内部稳定器”的作用,二者共同决定了知识存量的演化轨迹。正反馈回路为:集群企业1知识存量→知识转移增量2→集群企业2知识存量→知识转移增量1→集群企业1知识存量,知识转移多少取决于企业的吸收能力,用吸收系数表示,即知识接收方吸收的知识占接收知识的比重,而知识在转移过程中会部分失效或遗忘,用遗忘系数表示知识接受方所接收知识中遗忘的比例,两个系数在知识转移过程中起调节作用,其中吸收系数起决定作用,而遗忘系数经仿真验证其作用很小。负反馈回路为:集群企业知识存量→绩效差距→R&D投入量→自主创新增量→集群企业知识存量,企业吸收的知识通过消化、整合及创新有利于企业绩效的提升,企业成长过程中企业家精神决定了绩效的期望程度,从而企业在进行自主创新时需要投入多少研发经费,会受到绩效差距的影响,同时也影响到企业自主学习的方式,即正绩效差距越大,企业越倾向于探索式学习,企业家精神更激进,负绩效差距越大,企业越倾向于利用式学习,企业家精神更保守。

图1 集群企业知识转移与自主创新的系统流程图

2.2 结构方程式

DYNAMO主要采用差分方程描述反馈行为,同时对差分与代数方程的简单迭代进行仿真分析。SD研究随时间变化的动态系统,使用逐步仿真的方法,仿真的时间步长记为DT,本文取单位时间1;当前时间记为K,与时刻K相邻的前一时刻记为J,紧随当前的将来时刻记为L。SD的基本DYNAMO程式主要为状态方程L,决策方程R与辅助方程A。

依据流程图所示的因果关系,本文只写出具有动态吸收系数的集群企业1的主要方程式:

L 集群企业1知识存量.K=集群企业1知识存量.J+(DT)(自主创新增量1.JK+知识转移增量1.JK-知识遗忘增量1.JK)

R 自主创新增量1.KL=R&D投入量1.K×R&D转化率1

A R&D投入量1.K=绩效差距1.K×R&D投入比1

A 绩效差距1.K=绩效期望.K-集群企业1知识存量.K×知识对绩效贡献率1

R 知识遗忘增量1.KL=知识转移增量1.K×遗忘吸收1

R 知识转移增量1.KL=集群企业2知识存量.K×吸收系数1.K

A 吸收系数1.K=TABLE(T吸收系数1,集群企业1知识存量.K,0,60,6)

同样的,将下标1或2交替可得集群企业2的方程式。

3 仿真

本文基于Vensim PLE平台进行仿真分析,考虑到集群企业间知识转移受双方吸收能力大小的影响,知识转移是费时费力的,转移的过程较为缓慢,故设定仿真时间为1000。集群企业知识的差异性是知识转移的重要条件,当企业之间存在知识差距时,学习效应会随着差距增加而增强,设定集群企业1、2知识存量的初始值分别为0、1,即最初企业1吸收来自企业2的知识转移,知识对绩效的贡献率都等于0.3。由于模型具有对称性,本文仅考察集群企业1。

3.1 具有固定吸收能力的集群企业自主创新动力学仿真

固定吸收能力表示企业知识存量对吸收系数没有影响,知识吸收系数为一常数。根据知识存量的初始值,假定集群企业1、2分别为落后企业与优势企业,企业1通过吸收企业2的知识提高企业绩效,根据绩效差距决定研发投入比,企业1为赶超企业2决定投入更多的知识要素,设R&D投入比1=0.6,R&D投入比2=0.3;相应的研发转化为新知识的效率更高一些,设R&D转化率1=0.06,R&D转化率2=0.03;因为对知识的重视程度各有不同,知识遗忘系数会更低一些,可以假定遗忘系数1=0.001,遗忘系数2=0.01。

假定企业1的期望绩效=5,小于企业2的期望绩效=10,可以认为企业1在成长期相对保守,而企业2在成熟期相对激进。吸收能力的大小取决于多种因素,如知识复杂度、信任程度、合作透明度、地理临近性、组织接近性以及知识邻近度等的影响,吸收系数应该是非常小的,设吸收系数1在 [0.0001,0.01]中取值,而吸收系数2=0.01不变。在一定条件下调整吸收系数,发现企业1的知识存量变化呈渐近增长和指数增长。

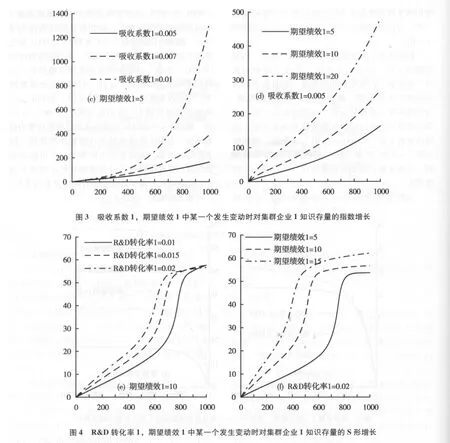

在期望绩效不变时,吸收系数1分别取0.0001、0.0005、0.001两倍变动时,集群企业1的知识存量呈渐近增长,说明负反馈作用占主导地位。随着时间的推移,吸收系数1=0.0001最先使得企业1的知识存量趋于稳定,而吸收系数增加10倍后,企业1的知识存量还需要调整很长一段时间才可以达到稳态。在同一时刻,吸收系数越大,知识存量增长越快,见图2(a)。同样的,当吸收系数继续增大,即取值0.005、0.007、0.01时,集群企业1的知识存量将从渐近增长转变为指数增长,说明正反馈战胜负反馈起主要作用。随着时间的推移,知识存量无限增长,不可能达到稳定值,有理由相信吸收系数继续扩大将会导致超级指数增长,现实是企业吸收能力是有边界的,不可能无限增大,见图3(c)。

图2 吸收系数1,期望绩效1中某一个发生变动时对集群企业1知识存量的渐进增长

在吸收系数不变时,企业1的期望绩效从5增加到10、20两倍变动时,集群企业1在吸收系数1=0.0001与0.005两种增长模式中表现是一致的,即随着时间的推移,知识存量也以两倍的速度增长。当期望绩效无限增大时,在图2(b)中,各知识存量将无限增长,且到达稳定状态的时间相同;在图3(d)中,各知识存量也将无限增长。但实际上期望绩效取决于企业家精神,即使企业家极具冒险精神,期望绩效的界定也应从企业现状出发,因此期望绩效是有约束的,知识存量增长也就不可能无限下去。

3.2 具有动态吸收能力的集群企业自主创新动力学仿真

集群企业在吸收知识进行自主创新的过程中,不可能完全保持吸收能力不变,吸收系数应该是动态变化的。企业在早期接触外部知识时,由于对知识不了解,需要时间去消化,此时吸收的知识很少,增长也慢;企业经过一段时间的成长,知识经验不断积累与提炼,知识差距不断缩小,自身的知识增长速度不断提高,吸收的知识也越来越多,增长会达到极值;但学习深入到一定程度后,大部分知识被掌握和巩固,吸收的知识就会逐渐减少,增长速度急剧下降,以至于趋于零值。

因此,动态吸收能力表示吸收系数是变化的,因为与知识存量有关,在建模时用表函数描述其非线性关系,经过仿真确定集群企业1、2的知识存量的边界约为60,并假定两者的吸收系数动态变化是相同的,当知识存量从0到60等间距变化时,吸收系数1=吸收系数2=0、0.0005、0.001、0.0015、0.003、0.005、0.008、0.0085、0.0045、0.001、0.0005。在一定条件下调整研发转化效率或研发投入比,集群企业1的知识存量呈S形增长趋势,即出现一段时间的指数增长后,进入渐近增长阶段,最后趋于稳态。

假定集群企业1、2的研发投入比相同,R&D投入比=0.3,期望绩效都为10。在图4(e)中,设集群企业2的研发转化率 =0.01,集群企业1研发转化效率从0.01增加到0.015、0.02的过程中,知识存量增长先逐渐加快,后增长减缓直至趋于同一稳态值。从S形增长的拐点出现的时间可知,R&D转化率1=0.02时拐点最先显现,R&D转化率1=0.01时出现拐点最晚,随着研发转化效率的增加,拐点出现的时间差距不断缩小,说明拐点将在某一时点消失,S形增长将不复存在,知识吸收作用减小,自主创新作用增强,集群企业1知识存量增长恢复到渐近方式。在图4(f)中,设集群企业1、2的研发转化效率相同,R&D转化率=0.02,变动集群企业1的期望绩效,从5增加到10、15的过程中,知识存量不断增长,当期望绩效为15较高时,拐点最先出现,同时,稳态值要高于5、10时的情况。若期望绩效继续增加下去,拐点也将消失,同前者一样,集群企业1知识存量将渐近增长。

4 结论

本文应用系统动力学方法量化了知识吸收能力在固定与动态特征下对集群企业自主创新的影响,通过对主要参数控制,分析知识转移与自主创新的三种非线性关系,主要结论如下。

4.1 增强企业对知识的柔性吸收

吸收能力是知识转移的决定因素,由于知识积累的复杂性与缓慢性,企业想依靠自身力量,不借助外部知识进行自主创新是一件非常困难的事情。在集群知识网络中,由于企业之间在距离、组织、文化等方面比较接近,集群企业之间合作与交流更为方便和频繁,知识转移更为直接。知识吸收也是相互作用的过程,在一定的信任度与合作透明度条件下,知识转移会更加通畅,良好的合作对双方都有好处。在对知识进行吸收过程中,隐性知识的获得是企业自主创新的重要资源,由于隐性知识是无形的且很难编码化,它的吸收更加不易,企业拥有核心竞争优势的根本途径在于加强企业对隐性知识的吸收与利用,从而加快自主创新的步伐。吸收能力对企业自主创新的影响具有阶段性:成长阶段,集群企业自身缺乏足够的知识,处于知识资源的原始积累期,吸收优势企业相关知识的能力相对较弱,企业自主创新的能力不强,知识存量增长比较缓慢,表现出渐进增长趋势;提高阶段,当吸收能力突破瓶颈有较大提高时,知识积累日益丰富,自主创新能力得以提升,知识存量呈指数增长;成熟阶段,动态的知识吸收能力是企业成熟的表现,即使企业对知识的吸收能力很小,但外部知识的获得为企业带来了新的气息和创新冲动,企业为赶超竞争对手,会不遗余力地利用吸收的知识进行自主创新,知识存量会指数增长,并向拐点靠近,当吸收能力达到最大后会逐渐下降,企业会消化、整合外部知识,合理地加以利用,并加以巩固,知识存量转为渐近增长,最后趋于稳定状态的S特性。可以看出,针对不同阶段企业吸收能力应具有可调节性和灵活性,增强企业对知识的柔性吸收,从而使企业自主创新具有可持续性。

4.2 积极培育激进式企业家精神

无论是固定的还是动态的吸收能力,较大的期望绩效将极大地提高集群企业知识存量增长的梯度。期望绩效是企业家对企业绩效的心理预期,期望越高,在一定程度上反映出企业家对未来发展的乐观态度和积极的精神面貌,更愿意开拓全新产品或市场,这种激进式企业家精神有助于企业更为主动地去争取或保持竞争优势。集群企业的竞争相比集群外的竞争更加激烈,企业家应该具备更强的竞争意识,积极参与集群内外的知识联盟,通过吸收学习积累知识资本,加强企业自主创新能力。激进式企业家精神对集群企业创新初期的作用非常大,对于处于成长期的企业来说,知识是最为匮乏的稀缺资源,通过吸收外部知识获得一定自主创新能力的时候,激进的企业家会期望更高的投资回报,为此不惜代价营造更利于组织学习的氛围和行为触发机制。仿真结果表明,当期望绩效成倍增加时,企业知识存量的渐进增长和指数增长都会出现规模经济效应。同时,正绩效差距越大,企业吸收知识的欲望越强,促进企业探索式学习的动机越明显,因为企业正处于发展阶段,探索式学习有助于企业实现自主创新,仅仅依赖外部知识可以做到生存下去,但很难取得领先地位;负绩效差距越大,企业巩固知识的欲望越强,越倾向于选择利用式学习,有利于巩固企业自主创新的成果。除此以外,对于成熟期的企业来说,期望绩效增大加速了拐点的出现,提前进入稳定状态,表明激进式企业家精神有利于企业稳固市场地位,同时也提升了自主创新的能力。

4.3 加大研发投入比与转化效率

集群企业吸收的外部知识通过对企业内部知识网络的不断渗透,促进了企业绩效的提高,当实际绩效低于期望绩效,即绩效差距为正时,说明吸收外部知识是远远不够的,还需要加大研发投入进行自主创新,提高投入的产出率及研发转化效率。研发投入的关键是改善投入结构、提升投入质量。在企业发展初期,由于受发展水平的制约,短期内大幅提高研发投入很困难,企业自主研发是一个循序渐进的过程,尤其是知识要素的投入。集群网络的优点在于身处其中的企业比网外企业能更快地寻找、挖掘到有用的知识资源,如优秀的生产、管理及研发人才为己所用。外部的知识输入与内部的知识创新相互作用使得集群企业知识存量呈指数增长,对企业绩效的贡献也越大,显然自主创新的动力来自于知识吸收与知识创新。当实际绩效等于期望绩效时,说明研发投入比达到了企业期望,自主创新所需要的知识要素已经满足要求,知识存量的增长达到拐点。由于吸收能力随知识存量的变化而变化,即先增后减的动态过程,所以即使绩效目标已经完成,但企业知识吸收过程仍在继续,企业的实际绩效将会超过期望绩效。当绩效差距为负时,企业将适当减少研发投入量,因为研发投入需要大量人力财力,研发成本高昂,知识要素转化为企业知识存量增长就会放缓,表现出渐进增长的稳定态势,表明企业自主创新动力主要来源于知识吸收,知识创新成为现阶段自主创新的主要约束。有趣的是,在调整研发投入比与转化效率时,集群企业知识存量S形增长都将收敛于同一个稳态值,实际上是因为我们假定企业动态吸收能力始终未变,而吸收能力又是此时自主创新的动力源,虽然研发转化效率提高了,但最终的收敛结果都一样。另外,只要稍许提高研发投入与转化力度,企业自主创新的拐点会提前出现,说明集群企业在自主创新过程中应高度重视研发投入的关键环节,注重隐性知识的吸收与高质量、多层次的研发人才的引进,加大高级知识要素的投入比。

[1]迈克尔·波特.国家竞争优势[M].北京:华夏出版社,2002.

[2]Cohen W.M.,Levinthal D.A..Absorptive capacity:a new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128 -152.

[3]Becker W.,Peters J..Technological opportunities,absorptive capacities,and innovation[R].Discussion Paper Series195,Universitaet Augsburg,Institute for Economics,2000.

[4]Band C.,Cottam A.,Ensor J..A benchmark study of strategic commitment to innovation[J].European Journal of Innovation Management,2001,4(2):88 -94.

[5]Stock G.N.,Greis N.P.,Fischer W.A..Absorptive capacity and new product development[J].Journal of High Technology Management Research,2001,12(1):77 -91.

[6]Chen C.J..The effects of knowledge attribute,alliance characteristics,and absorptive capacity on knowledge transfer performance[J].R&D Management,2004,34(3):311 -321.

[7]李琳,李一智.产业集群中的知识流动与创新机制研究述评[J].西北民族大学学报(哲社版),2005,(2):30-35.

[8]刁丽琳,朱桂龙,许治.国外企业吸收能力的研究述评和展望[J].中国科技论坛,2011,(12):71-78.

[9]李光泗,沈坤荣.技术引进方式、吸收能力与创新绩效研究[J].中国科技论坛,2011,(11):15-20.

[10]卢兵,岳亮,廖貅武.组织间隐性知识转移的微分动力学模型[J].系统工程,2005,(11):44-48.

[11]齐丽云,汪克夷,张芳芳.企业内部知识传播的系统动力学模型研究[J].管理科学,2008,(6):9-20.

[12]关军,马靖忠.产业集群核心创新网络运行的系统动力学模型构建[J].商业时代,2009,(15):123-124.

[13]蒋春燕.中国新兴企业自主创新陷阱突破路径分析[J].管理科学学报,2011,(4):36-51.

[14]汪应洛.系统工程[M].北京:机械工业出版社,2008.

[15]王其藩.系统动力学[M].上海:上海财经大学出版社,2009.

——基于对西部地区IT企业的考察