3D时代中国电影的“形式”之殇

韩 鑫

(南开大学 文学院,天津 300071)

近年来,随着《阿凡达》、《泰坦尼克号3D》等国外优秀电影的公映,3D电影甚嚣尘上,逐步引领了电影产业的发展潮流,也带给了人们一种全新的观感体验和审美习惯。在这样的发展趋势下,我国的电影产业飞速发展,到2010年,中国已位列全球3D电影票房第六名,从客观上讲,这是我国市场经济对外开放作用于文化产业的的必由之路。直接表现便是2012年2月,习近平访美时,将我国每年引进美国大片的配额增加了14部,且必须是3D电影或者是IMAX电影,此举一方面意味着,将有更多的海外优质电影在中国的大银幕上与观众见面,但更重要的是,这种“引狼入室”的做法也迫使国产电影开始向3D转型,接受新的竞争与挑战。

从主观上来说,这也是电影消费者审美体验的必然选择。在某种意义上讲,人类社会已经步入了体验经济时代。人们早已不满足于做旁观者,被动地进行消费,而是积极主动地尝试着进行各种体验活动,以获得最大的消费心理满足,这在自媒体(如微博)充分发展的媒介环境中表现得尤为明显,这样的主体性要求,必然会对电影这种内容创意产品提出更高的要求,即受众已不满足于单纯的“看电影”,而是需要亲身“体验”、“经历”电影所描写的内容世界[1],调动各种感官,全身心的融入剧情所打造的情景,最大限度的享受电影的边际价值带给自己的“2小时”体验。

在这样的背景下,国产电影纷纷进入3D领域,试图在电影技术变革中分得一杯羹。首先,我们应肯定这一与时俱进、求新贵变、勇于学习的行为。但毋庸讳言,在3D电影硬件设备不断完善的今天,国产3D电影却在与国外3D大片的竞争中屡屡败下阵来,费力不讨好,其中一些影片还饱受观众的诟病而成为反面典型。那么国产电影在向3D电影转型的过程中,究竟存在哪些问题呢?

一、样本选择

首先对所选评价指标和样本作简要说明。豆瓣是一家国内知名Web2.0网站,豆瓣电影作为其组成部分,为中国网民提供了一个可以自由发表有关电影评论的平台,所有内容、分类、排序都由用户产生,因此具有较高的可信度,可以较为真实地反映国民对于国内外3D电影的看法和态度;其次,目前豆瓣的注册用户已超过5000万,以受过高等教育的大学生为主,而大学生群体正是电影产品的主要消费者,因此使评价体系更具有代表性和针对性。

本次分析的样本为笔者随机在m1905网站选取的近3年来国内外3D影片,符合随机抽样的原则,尽量减少主观因素对后期样本分析的影响。最后选定评分、参与评价人数以及国内票房作为考察对象,同时为将研究主题“对比分析国内外3D电影发展状况”的变量指标化,将上述三个考察对象进一步抽象为研究好感度、关注度和收益三个指标。如表1、表2所示:

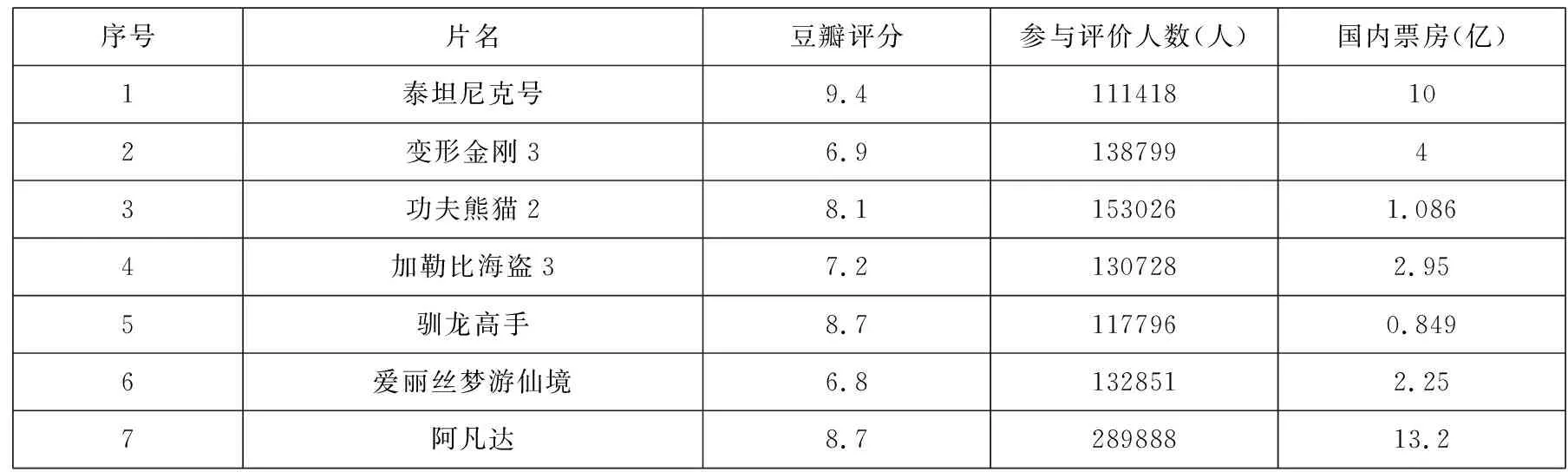

表1 2009~2012年部分国外3D电影豆瓣评分及国内票房情况

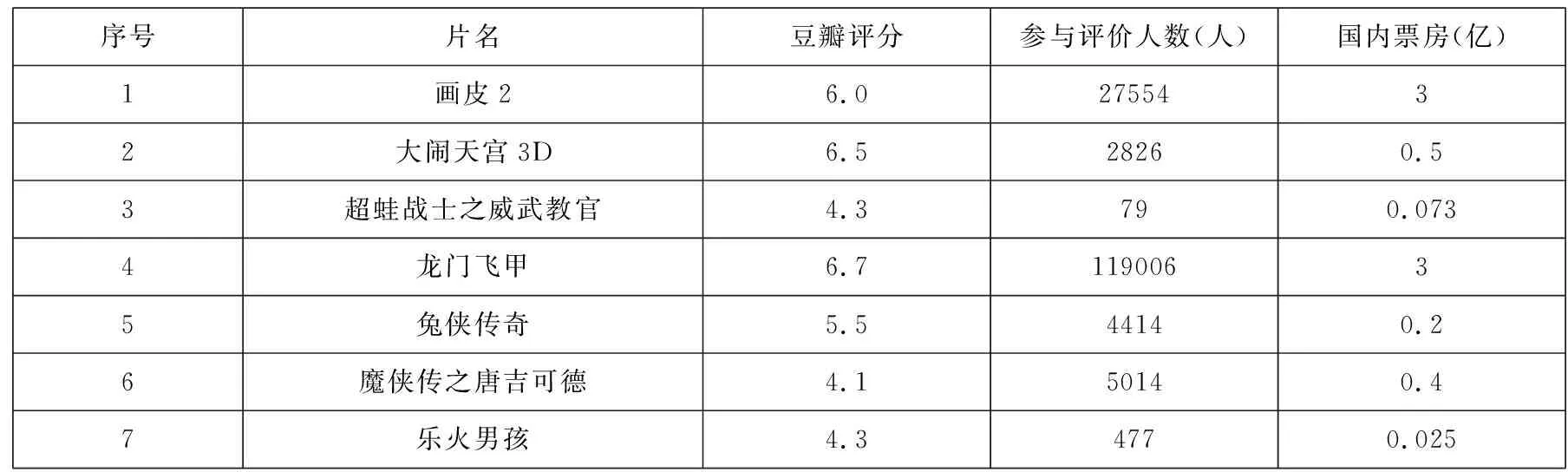

表2 2009~2012年部分国产电影豆瓣评分及国内票房情况

注:上述数据均来源于豆瓣电影截至2012年7月3日的数据。

二、研究分析

表一反映2009~2012年部分国外3D电影豆瓣评分及在我国的票房情况,其中豆瓣评分的平均分为7.97,对比同一时期国产电影的平均分5.34,表明人们对国外的3D电影质量普遍认可度高,而国产电影评价整体较低,且从方差上来看,国外为1.0687,国内为1.2262,说明国外影片始终维持在较高水平,国内影片维持在较低水平,且波动较大,良莠不齐。从参与评价人数来看,参评国外电影的平均人数为153501,远远高于国产电影的22767,体现出人们对国产电影的关注度不高,热度不够,此点与好感度成正相关,我们发现,好感度较高的,其参评人数一般较高,这间接反映了影片内容质量与技术质量对其关注度的影响。最后,就国内票房而言,鉴于所选样本中有极值,为排除其影响,故以中位数为衡量指标,国外的票房中位数为2.95亿,而国内仅为0.4亿,且其中部分影片还出现了严重的亏损现象。其中唐吉可德亏损0.35亿,乐火男孩亏损0.175亿。

由上述数据分析结果,可以从不同侧面表明现阶段国产3D电影的不景气,在电影领域,我们仍然落后于电影产业强国,且这一差距还有不断扩大的趋势。下面本文以2012年6月28日上映的国产3D电影——画皮2为例来探究国产电影迟迟“不得志”的原因。

《画皮2》于当年6月28日上映,4天之内吸金3亿元(原因不做重点探讨),收益突出,但却受到观众广泛声讨,称其为“‘皮相’良好,故事薄弱”,“支撑剧情的骨架被什么蛊惑”,该影片过分强调形式,不仅表现在影片中诸多抽象、虚空的表现形式,更在于其刻意追求3D效果,将原本以2D可以表现的画面剧情,强制性的经过后期转制成功便成一部“伪3D”作品,囿于技术的局限性,立体效果并不能充分的显示,结果只能是适得其反,为观众所厌弃。

事实上,自从一部《阿凡达》点燃全球影迷内心对于立体影像的狂热之后,[2]3D似乎成为了一部电影是否好看的标签,不仅为观众所追捧,也令许多导演着迷,张艺谋就曾说自己十分希望执导一部3D影片。而当卡梅隆将3D版的《泰坦尼克号》重新推向观众时,冰山的立体影像在怀旧的电影观众中似乎变得触手可及,再次激发了观众对于3D的向往。在中国,3D已不只是一种电影选择,而是化身成为一种对于仪式感的追逐,追求3D对一些观众来说,就只是为了体验一种感官上的快感。而笔者认为,在3D乃至更高影像技术来临的今天,电影作为文化创意产业,仍应该是内容为王,没有故事,再好的3D也只能停留在技术层面,只有使影片回归艺术的本真,与一切外在的技术相融合,才能带给观众深层次的“震撼”与“真实”,才能真正为消费者所倾心。

此外,近几年来,我国电影产业的硬件设施,无论是院线还是银幕数都有了大幅度的发展,[3]面对未来好莱坞3D电影的强势袭来,国内的院线机构似乎都已经蓄势待发了,连卡梅隆来访中国时都说“中国是一个巨大的3D电影市场”。的确,对于院线和消费者来说,二者都可以从3D电影市场获得很好的投资回报,但目前这种投资回报主要是由国外3D大片所提供的,而对国产电影来说,这却未必是一件幸事。在2D电影尚未完全成熟之际,面对突如其来的国外3D影片,国产电影只能迎头而上,开始进行3D电影尝试,但从目前所取得的票房和口碑来看,前景并不容乐观。究其原因,笔者认为这是一种行业整体的浮躁心理,随着电影消费者体验标准的愈加提高,人们对于3D的呼声和期待已远远超越传统的2D电影,这就给电影投资人和制作者带来这样一种错觉,认为只要是3D的,就是观众喜欢的。于是,他们就在现有技术不成熟和资金不充足的情况下,跟风似的转制3D版电影,其结果只能是勉强在片中实现部分的3D效果,而产生一种“可以全程不用戴眼镜”的伪3D电影,[4]这种电影领域的形式主义,不得不说是行业面对国外竞争急功近利的无奈之举,也由此造就了3D时代中国电影的“形式”之殇。

三、总结讨论

在本文中,首先论述了3D电影发展的必然趋势,由此联系到国产3D电影目前的发展困境,在这一部分,笔者运用内容分析法,从好感度、关注度和收益三个视角对2009~2012年国内外七部3D影片进行了数据分析,并由分析结果探寻了目前国产3D电影举步维艰的内在原因,即片面强调技术,忽视内容制作和3D时代国产电影制作行业的整体浮躁心理。

需要指出的是,在本文的内容分析中,虽然尽量避免外在因素影响,但仍然存在以下几个问题:选取样本较小,只各选取了七部电影作为研究对象,使研究结果缺乏在更广范围上的说服力;抽样带有一定的主观性,参加评选的人很可能只代表对该影片感兴趣的群体,因此可能带有一定的偏向性;而且由于时间和成本问题,对于数据只做了简单的趋势分析,未能做进一步的方差分析等,以提高结果的精度和效度。如果要在此基础上再做深入研究,以上问题都应予以重视和考虑,以确保研究的科学性和合理性。

[参考文献]

[1] 张宏. 3D时代中国电影内容产业持续发展的思考[J]. 当代电影,2010(07).

[2] 汪献平. 国产3D电影的现状与发展走向[J]. 当代电影,2011(12).

[3] 洪艳,陈佩怡. 3D电影的现状与问题研究[J]. 重庆邮电大学学报,2012(3).

[4] 司峥鸣. 中国3D电影产业的现状与发展对策[J]. 学术交流,2012(01).