丹参对奶牛脂肪变性肝细胞NF

---κB和CYP450表达的影响

■王安忠 路丽芹 李鹏飞 秦建华 马玉忠

(河北农业大学动物医学院,河北保定 071001)

脂肪肝是奶牛的常见疾病,会导致产奶量下降,并伴发多种疾病,给奶牛业造成巨大的经济损失[1,2]。近年来,奶牛的脂肪肝发病率成逐年上升趋势,越来越受到人们的重视。有关研究表明,脂肪肝的形成与细胞色素酶P450(CYP450)有关。CYP450主要位于肝脏内,是肝脏微粒体氧化酶系的主要代谢酶,在肝脏的代谢中起着重要的作用。传统中药丹参能明显抑制肝细胞的脂质过氧化反应,诱导CYP450合成,改善肝脏脂变程度[3]。

目前国内外对脂肪肝的发病机制进行了大量的研究,但不够深入[4-5]。本试验在总结前人经验和研究的基础上,采用胶原酶两步灌流法分离培养奶牛肝细胞,用DL-乙硫氨酸诱导肝细胞脂肪变性模型,用丹参处理脂肪变性的肝细胞,来探讨核因子NF-κB和CYP450在奶牛脂肪肝形成中的作用,为临床上奶牛脂肪肝的中药防治提供参考。

1 材料与方法

1.1 主要药品及试剂

DL-乙硫氨酸(Alfa Aesar),Williams E培养基和Hanks(Sigma),胶原酶Ⅰ(Invitrogen),FBS(杭州四季青公司),油红O(上海化学试剂公司),ALT、AST、SOD、MDA、TG、牛TNF-α ELISA等试剂盒(中生北控公司)、CYP450抗体(ADL)、p-NF-κB p65抗体(Santa Cruz)、碱磷酶标记IgG(北京中杉金桥公司)。

1.2 试验方法

1.2.1 奶牛肝细胞的分离培养

胶原酶两步灌流法分离肝细胞。先用含0.5 mM EGTA的Hanks液漂洗肝脏5 min,再用150 U/ml胶原酶Ⅰ消化8 min,最后用Hanks液漂洗5 min后分离肝细胞。肝细胞悬浮于Williams E培养基(含0.1 μM地塞米松,1×ITS,10%FBS)中,37 ℃/5%CO2条件下培养。

1.2.2 奶牛脂肪肝体外造模剂量的筛选

肝细胞接种于96孔板(104/孔),不同浓度的DL-乙硫氨酸处理24、48 h后,加入5 g/l MTT 20 μl,4 h后终止培养,弃上清,加DMSO 150 μl,缓慢振荡10 min,570 nm波长处测其吸光度,并计算细胞成活率。细胞成活率(%)=不同浓度模型组吸光度/正常组吸光度×100。

将肝细胞接种于12孔板培养24 h后,加入不用浓度的DL-乙硫氨酸,按照试剂盒的操作步骤检测24、48 h后裂解液中TG含量。

制备细胞爬片,10%甲醛固定30 min,油红染色30 min,60%异丙醇漂洗5~10 s,水洗15 s。苏木精复染50 s,1%盐酸酒精分化,水洗至细胞核变蓝,甘油明胶封片,显微镜下观察并照相。1.2.3 丹参处理脂肪变性肝细胞

用培养基将丹参提取物稀释成浓度为0、1、5、20、100、500 μg/ml。造模成功后,按照此浓度依次加入各培养孔中,只加DL-乙硫氨酸不用丹参处理的孔为模型组,不作任何处理的孔设为空白对照组。收集上清液,测定ALT、AST、TNF-α含量;裂解细胞,检测SOD、MDA、TG的含量或活性。

用细胞裂解液收集蛋白,按照考马斯亮蓝Bradford试剂盒的步骤测定蛋白浓度,10%SDS-PAGE电泳,半干法转膜,5%脱脂奶封闭,NF-κB或CYP450一抗孵育过夜,TBST洗膜3次,碱磷酶标记二抗孵育1 h,TBST洗膜3次,NBT/BCIP显色。

2 结果与分析

2.1 奶牛肝细胞的形态变化

2.1.1 正常奶牛肝细胞的形态特征

所获得的肝细胞生长良好,成活率在90%左右。培养6 h后,肝细胞呈圆球状,单个散在,隐约可见细胞核,大部分贴壁。24 h后,体积稍微增大,部分连接呈岛屿状(见图1)。

图1 正常奶牛肝细胞形态

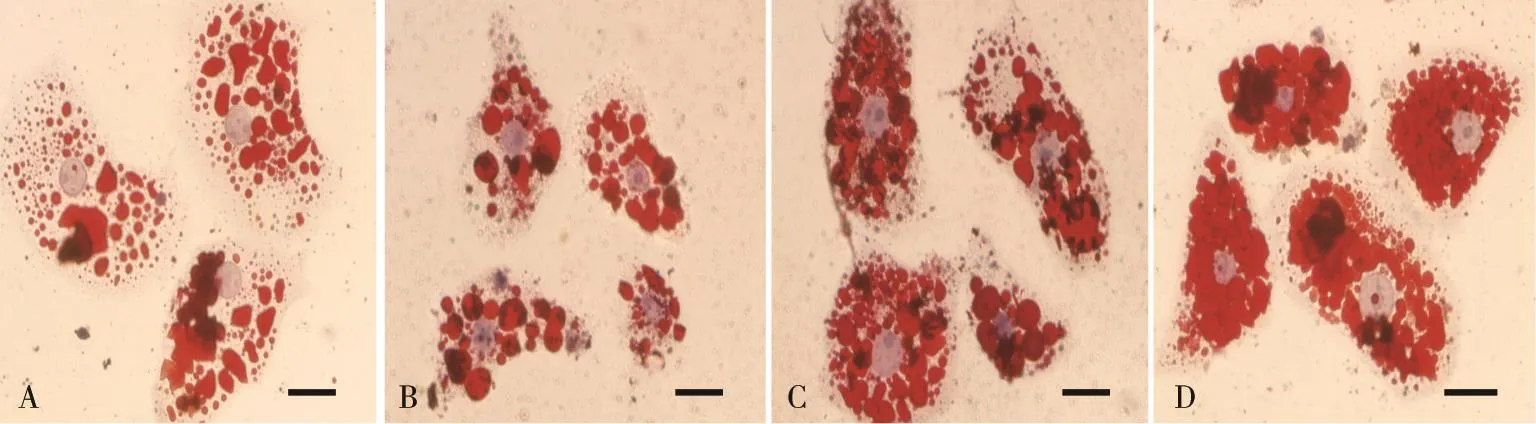

2.1.2 油红染色后的肝细胞形态

对照组肝细胞核被染为蓝色,胞浆内有少量脂滴分散,脂滴较小。随着DL-乙硫氨酸浓度的加大,肝细胞内充满大小不等的橘红色脂滴。肝细胞边缘模糊不清,脂滴连接成片充满整个胞浆,甚至细胞膜破裂,红色脂滴溢到细胞外(见图2)。

图2 油红染色后奶牛肝细胞形态

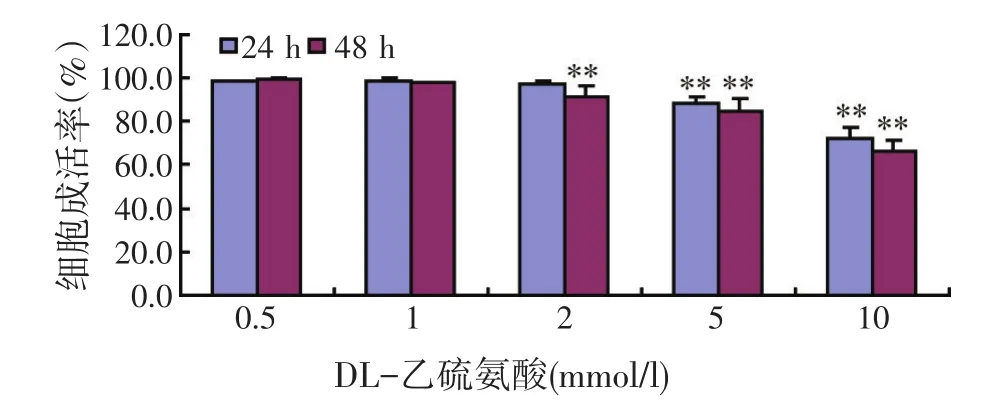

2.2 DL-乙硫氨酸对肝细胞成活率和TG含量的影响 的最佳浓度。最终确定最佳造模条件为,2 mmol/l的DL-乙硫氨酸培养24 h。

图3 DL-乙硫氨酸对肝细胞成活率的影响

由图3可知,培养24 h时,当浓度增加到5 mmol/l时,肝细胞成活率显著下降;48 h时,当浓度增加到2 mmol/l时,细胞成活率显著下降。故应舍去对肝细胞成活率有显著影响的造模浓度。

数据显示,DL-乙硫氨酸作用于肝细胞24、48 h后,2 mmol/l组与对照组之间TG含量均呈极显著差异(P<0.01)(见表1)。结合MTT所测肝细胞成活率及油红O染色结果,选取肝细胞成活率与对照组相比无显著性差异,明显观察到肝细胞内有大量脂滴,TG含量较对照组显著增加的浓度,作为奶牛脂肪肝体外造模

表1 DL-乙硫氨酸对肝细胞TG含量的影响(mmol/l,n=8)

2.3 丹参处理脂肪变性肝细胞后ALT、AST、TG、TNF-α、SOD、MDA的变化(见表2)

由表2可知,与正常组比较,模型组ALT、AST、TG、TNF-α、MDA的水平显著升高(P<0.01),SOD活性明显降低(P<0.01),提示模型组存在明显的肝细胞损伤、炎症反应、脂质代谢紊乱及脂质过氧化损伤。与模型组相比,5、20、100、500 μg/ml丹参处理组能显著降低ALT、AST水平(P<0.05或P<0.01);5、20、100、500 μg/ml处理组中TG水平显著降低(P<0.01);5、20、100、500 μg/ml组 TNF-α含量明显下降;20、100、500 μg/ml组能明显降低MDA含量,提高SOD含量。

表2 丹参处理24 h后ALT、AST、TG、TNF-α、SOD、MDA的变化(n=8)

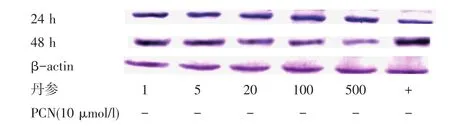

2.4 丹参对奶牛肝细胞NF-κB表达的影响(见图4)

由图4可知,24 h时,丹参对NF-κB的表达无明显影响;48 h时,随丹参浓度的增加,NF-κB的表达呈逐渐降低的趋势。

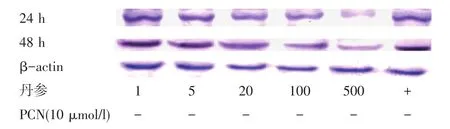

2.5 丹参对奶牛肝细胞CYP450的影响(见图5)

由图5可知,随丹参浓度增加和处理时间的延长,CYP450的表达呈逐渐降低的趋势。

图4 丹参对奶牛肝细胞NF-κB的影响

图5 丹参对奶牛肝细胞CYP450的影响

3 讨论

本试验采用Seglen[6]改良的“胶原酶两步灌流法”成功获得了形态完整、活力强、纯度高的原代奶牛肝细胞。由于乙硫氨酸能取代甲基而提供乙基引起肝脏蛋白合成障碍,使负责把转运TG的载脂蛋白减少,从而导致TG在肝脏蓄积,最终形成脂肪肝,所以本试验采用DL-乙硫氨酸制作奶牛脂肪变性肝细胞的体外模型。结果显示,2 mmol/l的DL-乙硫氨酸作用24 h后,肝细胞的TG含量显著升高,油红染色结果亦发现肝细胞中存在大量脂滴。说明DL-乙硫氨酸成功地诱导了奶牛脂肪变性肝细胞的体外模型,这为进一步研究奶牛脂肪肝的发病机制提供了新的方法。

脂肪肝的发病机制十分复杂,当前被众多学者所接受的是“二次打击”学说[7],其中氧化应激和脂质过氧化反应在第二次打击中起着重要作用。氧化应激可使体内活性氧自由基(ROS)大量生产,使氧化程度超出氧化物的清除能力,最终致使氧化—抗氧化系统失衡;而自由基和脂质过氧化的产物如MDA会损害细胞膜的蛋白质和脂质,导致肝细胞的结构和功能发生严重损害[8],进一步加剧了脂肪肝的形成。此外,ROS的大量产生引起细胞因子如TNF-α等的过量释放,致使肝组织发生炎症反应。另外,研究发现TNF-α可以通过促进外周脂肪动员,刺激肝脏脂质合成,或通过对过氧化物及其他炎性因子的刺激而引起肝组织的损伤[9-10]。NF-κB是一种核转录因子,主要存在于真核细胞胞浆内。NF-κB一旦被激活后,可以移位至细胞核内并与双链DNA分子结合,因而可以调控下游的细胞因子、趋化因子、粘附分子等多种基因的表达[11],来参与肝损害的发生。CYP450是物质代谢的主要酶系,大部分位于肝脏内,在很多内源性和外源性物质的代谢过程中发挥着极其重要的作用。研究发现,CYP2E1可加重氧应激和脂质过氧,增强第二次打击,导致脂肪肝的进一步发展。脂肪肝患者中,CYP2E1蛋白表达的结果与肝脏损伤情况和脂肪变性程度关系密切[12]。本试验结果表明,丹参对奶牛脂肪变性肝细胞有显著的预防和治疗作用,其作用机制可能与以下几方面因素有关:对DL-乙硫氨酸引起的肝细胞损伤有保护作用;通过降低TG含量、减轻脂质沉积来调节脂质代谢紊乱;通过降低MDA含量,升高SOD的活性,使氧化与抗氧化保持在相对平衡状态;通过抑制肿瘤细胞坏死因子(TNF-α)的释放,减轻炎症反应,而NF-κB的表达的降低一方面可进一步调控TNF-α的释放,减轻肝细胞炎症损害,促进肝细胞的恢复,另一方面可能通过影响CYP450蛋白表达水平来减轻肝细胞脂肪变性引起的氧化应激和脂质过氧化损伤,改善脂肪变性程度,但其详细作用机制有待进一步研究。