古代金石学者对云南石刻之考证

李榆

(云南行政学院文化与科技教研部,昆明 650111)

古代金石学者对云南石刻之考证

李榆

(云南行政学院文化与科技教研部,昆明 650111)

中国古代金石学在宋代达到一个高峰,而有关云南的却仅有《隶释》收录的一通汉碑。至清代,中国的金石学再次出现高峰,著名金石学者王昶及阮元父子相继来滇,亲自寻访石刻并著录,通过他们的著作,云南石刻才逐渐为世人所知悉。

金石学;云南石刻;王昶;阮元;阮福

一、宋代洪适初涉云南石刻

中国古代对于石刻的著录由来已久,从历史文献看,早在西汉,《史记》中就已经有关于秦代石刻的记录〔1〕。其后各个历史时期都陆续有关于石刻的文献著录,但在宋代以前并未形成一门系统的学问。宋代嗜古之风日盛,以欧阳修《集古录》(即《集古录跋尾》)、赵明诚《金石录》、王象之《舆地碑记目》、洪适《隶释》《隶续》为代表的一批金石研究专著问世,中国金石学才形成了一定的规模。

这一时期的云南地区处于大理国政权统治之下。自南诏时期,乃至更早的爨氏统治时期起,云南地区就处于地方政权相对封闭的割据之中,与中原地区在政治、经济、文化方面交流相对较少。宋代各金石学家的研究领域多局限在宋境,少有触及邻邦大理。此时期唯一可见关于云南地区石刻的著录,来自洪适之《隶释》。

《隶释》卷十七有永寿元年之《益州太守无名碑》〔2〕117,录有碑文及题名,记碑之图案纹饰,并对逝者姓氏、丹书运用做了简单的分析,对碑阴所刻“五玉”,对比《柳敏碑》《冯绲碑》所刻之琮、璜,进行了细致的分析。在《隶续》卷五《碑图》中进一步以图示描绘了此碑碑阳(见图1〔2〕321)、碑阴之图案纹饰,并称其:“上下有朱爵元武,左右有龙虎,文七行,行四十一字,故吏门生九行,行六人”。碑阴“所刻者五玉而三兽,鼎列其中,其一则九尾狐也,下有一牛首,其右有提名三人”〔2〕322。

汉代益州郡即是今川、滇之地。《隶释》中记录关于益州太守的石刻,除了上述之《益州太守无名碑》外,还有《益州太守高眹修周公礼殿记》《益州太守高颐碑》《益州太守高颐阙二》《益州太守杨宗墓道》和《益州太守城坝碑》。这几方碑刻都在当时的成都、西州、雅州等地,唯此《益州太守无名碑》,其题名者乃建伶、牧靡、挵栋、榖昌、俞元之人,以上地名都是今云南之地,故此太守当卒于云南。民国时李根源《云南金石目略初稿》称此碑在升麻,即今昆明市寻甸县〔3〕。虽然此碑今已无法寻得,却是有文献记载的云南年代最早的碑刻,比存世年代最早的《孟孝琚碑》还略早(《孟孝琚碑》残损,立碑年代不明,学界推定基本认同为汉永寿二年或三年)。

图1《隶续》录《益州太守无名碑》碑阳图

宋代的洪适能在其著作中收录此一通地处偏远的云南汉碑,实属难得。且《隶释》《隶续》特有的图文并举之式,对碑刻纹饰图案的记录和分析,更是后来许多研究云南的金石著作所未能达到的。宋代金石著录的云南石刻除《益州太守无名碑》以外,《隶释》中有《益州太守城坝记》一碑,李根源《云南金石目略初稿》及阮元编纂之道光《云南通志》皆收录,笔者并未见更多证据证明此碑在云南。相同情况的还有赵明诚《金石录》中收录的《云南太守碑》。民国《新纂云南通志·金石考》将以上两碑都列为“存疑”。

云南地区在蒙古平定大理国之后,结束了地方割据所形成的封闭局面,在中央集权统治的影响下,与中原地区的各方面交流日渐频繁。但元、明两代中原的金石学却不及宋代兴盛,鲜有金石大家、名作,金石研究的水平与宋时相差甚远。直至清代,特别是乾隆以后,随着考据之风日盛,金石学进入了黄金年代,涌现出众多金石学家和大量高水平的金石学著作。云南石刻也通过几位名家的研究逐渐进入金石学界的视野。

二、清代王昶与阮元父子滇行

《金石萃编》是清代金石学集大成之作,在金石学史上具有举足轻重的地位。作者王昶,字德甫,江苏青浦人,生于清雍正二年(公元1725年)。自幼酷爱碑版金石,毕生为官,游历各地,访寻搜录古刻。王昶大约在他三十岁之后开始写《金石萃编》,直到他去世前一年——嘉庆十年(公元1805年)才写就,历时50年,可以说是毕生心血之作。全书共160卷,收录上起周,下至辽、宋、金等金石碑版一千五百余种。全书最后一卷收录并考释了“外国”——南诏、大理国的铭文和石刻,包括《南诏德化碑》《崇圣寺钟欸》《崇圣寺中塔题字》《石城碑》《地藏寺梵字塔幢》《护法明公德运碑赞》《嵇肃灵峯明帝记》《兴宝寺德化铭》和《渊公塔铭》〔4〕。

《金石萃编》对于云南石刻碑文的收录及较为深入的考释,得益于王昶前后两次入滇的实地寻访和考察。王昶在乾隆十九年(公元1754年)中进士,后授内阁中书,仕途颇顺。但在乾隆三十二年(公元1767年),王昶在刑部江西司郎中任上,因盐运案牵连获刑三年,经云贵总督阿桂保奏,得以从军出征缅甸。乾隆三十三年(公元1768年)十二月二十四日,王昶随军入滇境,二十七日至云南府。经禄丰、楚雄、姚安、下关等地至腾越,随后几度折返于缅甸边境、腾越、下关等地。乾隆三十六年(公元1771年)随军转战四川大小金川,随即离开云南。王昶的初次滇行,乃是戴罪之身,在滇三年也多忙于征战。这期间,王昶所作的《征缅纪略》只言兵政事,《游鸡足山记》《滇行日录》等日常记录也并未见到有关金石方面的著录。不过《滇行日录》曾记载,在禄丰附近有寺“旧名法崇,亦建于万历中,有碑嵌置壁间,其文浅率不足录也”〔5〕。此一段简单的文字,却能反映出王昶在云南的匆匆征途中,依然留心碑版,注重收录有价值的碑文,为其《金石萃编》收集素材。

王昶对云南石刻进行详尽的著录考释,当在他的第二次云南之行。乾隆五十一年(公元1786年),年过六旬的王昶受云南布政使,乾隆五十二年(公元1787年)抵达云南上任,乾隆五十三年(公元1788年),改任江西布政使而离滇。此番在滇为政时间虽不长,却在任上写下了《铜政全书》五十卷,为云南铜业整治提出了自己的见解。为政之余,王昶便搜集金石文字。《清王述庵先生昶年谱》记录:“时宁洱县令扬州萧霖工诗,太和令江西杜钧工篆书,嗜碑版,因得段氏平定南诏碑文,又得安宁唐王仁求墓碑,遂属知州董杰封其墓,为文记之”〔6〕。其中的“段氏平定南诏碑文”应当是《石城碑》,即《段氏与三十七部会盟碑》,此碑康熙年间出土,王昶将其收录在《金石萃编》末卷。《王仁求碑》收录在《金石萃编》第六十二卷的唐碑中,录全文,并收武亿《授堂金石跋》的跋文。王昶记:“按此碑从未经人椎拓,诸家金石书皆未录着。昶官滇藩时阅省志,见唐刺史王公仁求墓,在废三泊县南二十里。三泊县元置明存今废,并入昆阳县属安宁州,北距省城二百余里,州城南葱蒙卧山即墓所在,上有碑铭,墓废久,碑尚存”〔7〕。除了收录此一方云南唯一的唐碑,王昶还主持重修了王仁求父子之墓,这或许也有同为王姓的原因。

除《金石萃编》外,王昶还有未刊书稿,收录元碑八十通,其中收录了九通元代的云南碑刻:《大理新修文庙记》《增建大圆济宫记》《创建妙湛寺碑记》《万春山真觉禅寺记》《宝珠山能仁寺之碑》《太守段公增添大圆济禅苑常住元勋记》《晋宁镇靖明惠夫人忠烈庙记》《妙观和尚道行碑铭》和《建感通峨嵋兰若记》。罗振玉将书稿付印为《金石萃编未刻稿》,他在前言中提到:“编中载云南石刻九通,远在边徼,他人莫致,兰泉先生在滇三年殆轺车所至来访得之”。对于书稿未刊的原因,他认为是:“或元刻至多,搜辑录未备,故耶”。

云南石刻只是王昶的石刻研究中很小的一部分,但王昶的研究对于云南石刻却有开创性的意义。王昶作为第一位入滇考察的真正意义上的金石学家,通过亲身实地收集资料,把云南的石刻收录进他的巨著《金石萃编》中,使先前学界研究范围以外的“外国”石刻,得到了更多金石学研究者的关注。其后的《滇南古金石录》《八琼室金石补正》和《语石》等金石著作所收录的云南石刻,都以王昶的著录为基础。而王昶对云南石刻的研究也有时代的缺憾,其两次入滇之时,云南著名的二爨碑及《孟孝琚碑》尚没于荒土,未显于世。王昶对云南石刻的考证也只能自唐碑始,以南诏大理碑为详。

王昶之后,对云南石刻研究有突出贡献者,当是阮元及其子阮福。阮元,字伯元,号芸台(或作云台),江苏扬州人,乾隆五十四年(公元1789年)之进士,曾任山东、浙江学政,湖南、浙江、江西巡抚,湖广、两广、云贵总督。与王昶相似,阮元也是一生为官四方,更官居高位,嗜好金石,著有《山左金石志》《两浙金石志》和《南北书派论》等金石、书法著作。

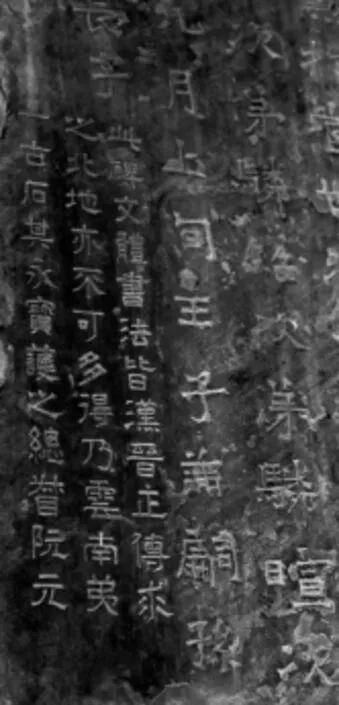

阮元于道光六年(公元1826年)六月调补云贵总督,九月入滇,直至道光十五年(公元1835年)三月调离。阮元在滇期间留意搜访金石铭刻,对云南石刻影响较大的是他在道光七年(公元1827年)〔8〕于陆良县重新访获《爨龙颜碑》(题记见图2,该图由李榆摄于陆良),并令知州张浩建碑亭保护。通过《云南通志》和其子阮福《滇南古金石录》的著录,以及向金石爱好者赠送拓片推广,《爨龙颜碑》在金石学界得到了广泛的关注。

图2 爨龙颜碑末阮元题跋图

阮福为阮元三子,字赐卿,又字小芸,号喜斋,官至甘肃平凉知府。阮元在江浙为官并著《两浙金石录》后,又让阮福作了补遗。阮元调任云贵总督时阮福随父同往。在滇期间,阮元又命阮福著《滇南古金石录》。《滇南古金石录》为阮福的《小嫏嬛丛记》第一卷,于道光八年(公元1828年)写就,收录了《爨龙颜碑》《王仁求碑》《南诏德化碑》《崇圣寺钟欵》《铁柱庙铁柱欵》《前汉货布》和《唐大理塔砖》,包括碑文和各家题跋。《滇南古金石录》仅百余页,收录金石材料也难说广泛,但却是云南第一部专门收录金石资料的地方金石著作。

阮元在滇期间总纂的《云南通志》,在他离任前的道光十五年(公元1835年)刊刻。这一版的《云南通志》在艺文志中专设金石门,这在过往的云南方志中是没有的。道光《云南通志》不但收录了《滇南古金石录》中的材料,更广泛搜集历代云南金石,包括历代文献著录的金石材料,成为其后各版本《云南通志》中金石著录的范本。

王、阮之后各金石学名家及其著作,如陆增祥《八琼室金石补正》对于云南石刻的收录反不及上述两家;叶昌炽《语石》提及二爨,柯昌泗之《语石异同评》又补述当时新发现的《孟孝琚碑》《高生福墓幢》,而对于云南石刻的考证,却也不及亲临滇地的王昶及阮氏父子详尽。

三、结语

云南边地,远离中原文化发展的核心地带,自古并没有金石学、石刻学研究的概念。宋代金石学兴盛,却仅有洪适的《隶释》收录一通云南汉碑。在元、明之世虽有如李元阳、杨慎等学者名士,对云南石刻有过关注,但系统地对云南石刻进行金石学意义上的著录和研究,只能是在大兴考据之学的清代。在这以前,《爨龙颜碑》《王仁求碑》尚没于荒土,《爨宝子碑》尚隐于豆腐作坊,古老的石刻只能等待独具此门学识的大家前来寻访,并借他们的研究闻名于海内。王昶、阮氏父子是当时著名金石学者,对于云南这片土地,他们是外来者,他们所采用的金石学研究方法对于云南石刻而言,也是前所未见的研究方法。正是他们亲临滇地,访得了第一手资料,使他们的研究成为了云南石刻在传统金石学领域的开创性研究。清代的云南石刻研究,可谓恰逢其世,恰遇其人。

〔1〕赵超.中国古代石刻概论〔M〕.北京:文物出版社,1997:118.

〔2〕洪适.隶释·隶续〔M〕.北京:中华书局,1985.

〔3〕李根源.云南金石目略初稿:卷一〔M〕.北京:中华书局,1935:2.

〔4〕王昶.金石萃编:卷一百六十:南诏〔M〕.上海:宝善石印版,1893:1.

〔5〕王昶.滇行日录(节选)〔M〕//于希贤,沙露茵.云南古代游记选.昆明:云南人民出版社,1988:245.

〔6〕严荣.清王述庵先生昶年谱〔M〕.台北:商务印书馆,1978:68.

〔7〕王昶.金石萃编:卷六十二:唐二十二〔M〕.上海:宝善石印版,1893:7.

〔8〕徐发苍.曲靖石刻〔M〕.昆明:云南民族出版社,1999:11.

(责任编辑 张 成)

Researches about Yunnan's Stone Inscriptions by Ancient Epigraphy Scholars

LI Yu

(Department of Culture and Science and Technology Research,Yunnan Administration College,Kunming 650111,China)

Chinese epigraphy reached a peak in Song Dynasty;however,Lishi was the only monograph which collected a Han stele about Yunnan.In Qing Dynasty,Chinese epigraphy blossomed again.Famous epigraphy scholars,WANG Chang,RUAN Yuan and RUAN Fu,had been to Yunnan to look for and do research about Yunnan's stone inscriptions.Through their books,Yunnan's stone inscriptions had become increasingly well-known.

epigraphy;Yunnan's stone inscriptions;WANG Chang;RUAN Yuan;RUAN Fu

K877

A

1672-2345(2014)11-0013-04

10.3969/j.issn.1672-2345.2014.11.004

2014-09-26

2014-10-08

李榆,讲师,博士,主要从事云南石刻及历史文化研究.