我国“精馏”学科的开拓者

——记中科院院士、天大天久有限公司顾问余国琮教授

文/柴玉田

我国“精馏”学科的开拓者

——记中科院院士、天大天久有限公司顾问余国琮教授

文/柴玉田

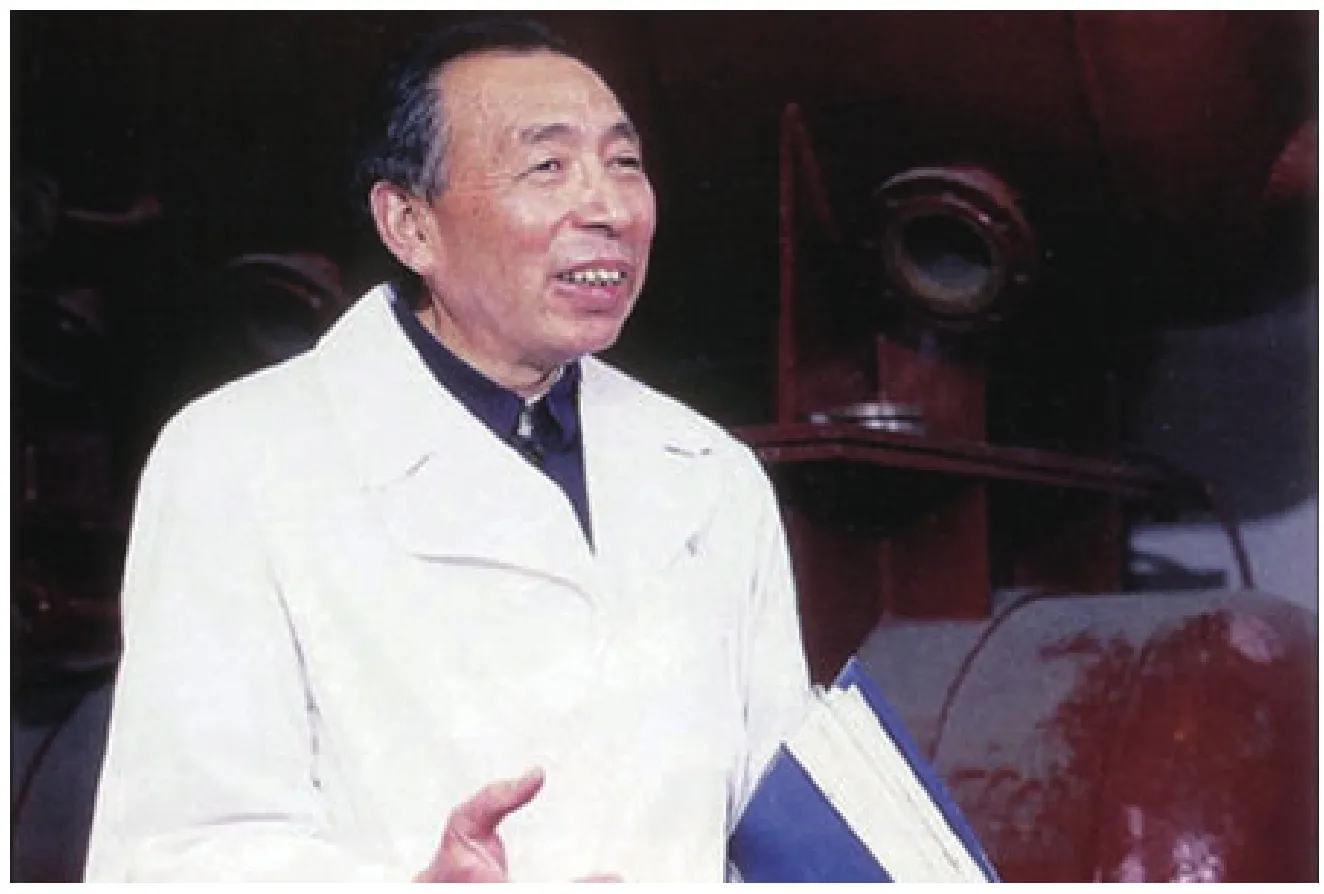

余国琮

革命导师卡尔·马克思曾经说过:“在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。”中科院院士,我国杰出的化工蒸馏专家、全国政协常委余国琮教授,就是这样一位沿着化工科学领域崎岖山路奋勇攀登者、教育领域辛勤耕耘者、学术领域执著创新者。

海外赤子心,殷殷报国情

余国琮,1922年11月18日出生于广州市,原籍台山。他的父亲余慈和早年曾留学日本,攻读商科,后在广州经商;母亲陈秀霞是贤妻良母型的家庭妇女。余国琮7岁时就读于类似私塾的坤仪学校,次年插班进入广州市立第73小学三年级。小学毕业后考入广州市立第二中学,后并入市一中。1938年10月,日本侵占了广州,全家逃难到香港,当时他刚上高三,在香港知用中学借读。1939年考入西南联合大学化工系,1943年毕业,获工学学士学位。

1944年余国琮考取自费留学赴美国密执安大学研究生院就读,1945年底获科学硕士学位,1947年秋,获匹兹堡大学哲学博士学位,应邀留在该校化工系任教,并继续进行科研工作。他先后任讲师、助理教授,曾主讲本科生及研究生的化工热力学、传质分离过程等多门课程,并指导硕士生和博士生的毕业论文。他的讲课效果很好,以致他为研究生开的“高等化工热力学”课程的选修人数达到五六十人之多,包括一些来自企业的工程师,为该校极罕见的研究“大班课”。在此期间他进行了化工热力学及蒸馏理论的研究,先后在美国《化学工程进展》发表论文4篇及其他著作。由于成就卓著,他被吸收为3个荣誉学术组织的成员,并列入1950年的美国科学家名录。面对骄人的成就、荣誉,浓郁的学术氛围和优越的科研条件,他既没有陶醉,依然在科学的领域不懈地探索着;又没有沉湎,魂牵梦萦的依然是他那依依不舍的祖国。

中华人民共和国成立后,余国琮十分向往祖国的建设。他积极参与“留美科学工作者协会”的筹备工作。这是一个与北京有联系并动员留美学生回国的组织。协会的成立大会就在他任教的匹兹堡大学主楼内举行,他当选为第一届理事。20世纪50年代初,由于当时的美国政府执行麦卡锡主义,实行仇视中华人民共和国的政策,千方百计阻挠许多学有所成的海外赤子回国。余国琮巧妙地以到香港探亲为名,1950年8月避开美国政府的注意,毅然返回祖国,他也是首批归来的学者之一。

回国后他应北方交通大学校长茅以升的邀请,到该校唐山工学院成立不久的化工系任教授、系主任。1952年夏,院系调整,唐山工学院化工系调往天津大学,余国琮随之调任天津大学任化工系教授。历任教研室主任、系副主任、化学工程研究所所长、名誉所长,天津大学化工学院名誉院长,精馏技术国家工程研究中心技术委员会主任,1991年当选为中国科学院院士。

科研成果丰硕,产业化成就巨大

余国琮长期从事化工分离科学与工程研究,特别在蒸馏理论和技术方面,取得了重大成果。20世纪60年代,他提出较完整的不稳态蒸馏理论;80年代提出动态蒸馏多变参数新策略并发展了相应的技术,其成果应用于生产并取得显著经济效益;90年代又提出新的复合分离过程--吸附蒸馏,受到国内外同行的重视,已与国内外合作开发。他还成功地发展了蒸馏过程中的气液两相的计算流体力学并开辟了计算传质学这一新领域;此外,他在采用近代激光技术精密测定近气、液界面的浓度场及速度场,以及蒸馏系统最优热集成网络等方面均取得了重要成果。

70年代起,石化、化工等工业生产设备日趋大型化,设备的模拟放大成为急待解决的问题。余国琮继50年代开始研究的基础上,迅速开展了这方面的研究。1980年5月他在美国化学工程师学会年会宣读了《大型蒸馏塔板的模拟》论文,文中提出的蒸馏塔板上二维定数混合池模型,是塔板模拟方法的新发展。80年代后,提出大型蒸馏过程的三维模拟新途径,同时还发展出具有新型塔内件的填料塔技术,打破了国外技术的长期垄断,开拓了面向企业的应用研究,使其成果在工业生产中得到广泛应用,获得了广泛的工业应用,目前国内直接应用上述成果的工业精馏塔超过了60OO座,辐射全国除西藏以外30个省市自治区。

50年代末,他领导成立了当时以分离重水为重点的稳定同位素分离科研组。周恩来总理曾视察并加以鼓励。1961年他参加我国自行研制生产重水的攻关工作,为主要技术负责人之一,并承担重点科研项目精密精馏,取得了关键性的成果,为我国的重水生产和核工业的发展作出了重大的贡献。

研究的目的全在于应用。余国琮为了使科研成果尽快走出实验室,1976年创建了天津大学填料厂(现为天大天久科技股份有限公司),并任公司顾问,现已发展成为具有研发、设计、生产、试验、安装与技术服务为一体的高新科技企业。2010年9月该公司设计制造的百万吨乙烯装置特大型超大填料塔在中国石化天津分公司成功运行,标志着我国自主研发制造的特大型超大填料塔达到国际先进水平。这座三段工艺的填料/塔盘复合塔采用的增强型金属矩鞍环、穿流式支撑装置、大孔穿流筛板、一梁托多盘桁架梁、微型折流板、空间网架支撑、三维复合导流式进气初始分布器、角钢塔盘二次气体分布盘和抗堵型喷嘴式液体分布器等一系列专利技术和产品,是该公司集成创新的产物,节能减排效果显著,较采用其他方法设计和制造可为石化天津分公司每年增加1亿多元的经济效益。目前,天大天久公司其技术和服务已进入2000余家企业,成功的应用于石油化工、空气分离、化肥、轻化工、煤化工、精细化工、制碱、制药、食品、冶金及原子能等工业领域的精馏、吸收、解吸、萃取、换热、洗涤等过程,改造和新建塔器5500余座,累计为社会创造经济效益数10亿元。

创建科技平台,打造研发基地

余国琮十分重视科技平台建设。1982年,教育部批准在天津大学建立化学工程研究所后,他不辱使命,积极筹办,并亲任所长。建成后,使蒸馏学科各个方面的研究在短短几年内有了很大发展,包括蒸馏过程与设备的模拟,不稳态蒸馏过程,节能蒸馏技术以及蒸馏传质学等重要领域,成为我国蒸馏学科的研究中心。1985年他又创建了天津大学化工分离技术与新型填料开发中心,下设填料厂,从而形成了研究—开发—生产“一条龙”的格局,大大促进了蒸馏学科与其工程技术的发展。1988年又建立了精馏技术国家工程研究中心。1990年经国家科委批准,在此基础上成立了一个国家级的研究推广中心——新型填料塔和高效填料推广中心。1991年,由国家计委投资在天津大学成立化学工程联合国家重点实验室蒸馏实验室,由余国琮担任主任并向国内外开放。在不到10年的时间里,我国的精馏技术国家工程研究基地便一举跃上新台阶。

执着的教育家,桃李满天下

在科技研发上取得巨大成就的同时,余国琮院士始终把自己定位为一个高校教师,把能为更多的学生传授化工专业知识是他最大的心愿。他长期坚持在教学第一线,担任着繁重的教学工作。他为大学本科学生先后讲授过十几门课程。在培养研究生方面,早在1952年已为二年制研究生授课。1956年、1978年和1981年分别招收我国第一批副博士研究生、硕士研究生和博士研究生,是我国首批博士生导师。多年来,培养出硕士、博士和“文化大革命”前毕业的研究生近百人。他对学生和科研组人员一贯严格要求,对他们的报告及论文都反复审阅、讨论和修改,并经常鼓励他们在学术上要不断创新。在他的学生中,不少已是国内外著名的化学工程学家、博士生导师或者已担任重要的领导职务。

他在创新人才培养模式的探索中潜心研究,大胆实践,为我国化工类创新人才培养模式的形成奠定了坚实的基础。在他的带领下,经过近10年的教学改革研究与实践,教学改革工作取得了丰硕的研究成果。《“化学工程与工艺专业”创新人才培养方案》的制定完成,构造了全方位的创新人才培养体系,形成了新的教学模式,构建了培养化工类创新人才的课程体系,编写出一批不同风格的高水平化工基础与专业教材,开发了百余种化工多媒体课件与网络课程。对推动我国化学化工类专业的教育教学改革起到了辐射和示范作用,对各类学校各类专业的教育教学改革也有重大参考作用。凭借这一教改成果,余国琮院士分别于2001年、2005年获得国家级教学成果一等奖。令人感动的是,余国琮院士并没有自己保留这珍贵的获奖证书,而是把荣誉献给学校,把证书捐赠给学校档案馆,希望能够影响天津大学一代又一代青年教师成长,激励他们为祖国的教育教学、人才培养事业做出自己的贡献。2002年11月,天津大学隆重举行庆祝大会,庆贺余国琮教授执教55周年暨80寿辰,《中国教育报》作了专题报道。60多年来,余国琮教授辉煌的执教岁月,可谓桃李满天下,教学、科研硕果累累。

余国琮在实验室

余国琮的著作很丰富,历年来在国内外学术刊物及学术会议上发表的论文近200篇,先后主编了《化学工程辞典》、《化工容器及设备》、《化工机械手册》等专著或教材7种。同时还有技术专利3项,并多次获得国家图书奖,如:1988年,《化工容器与设备》获国家教委全国高等学校优秀教材奖。1997年,《化学工程手册(第一版)》获化工部科技进步二等奖。1999年,《化学工程手册(第二版)》获全国优秀科技图书一等奖及国家图书奖提名奖。同年出版的《化工百科全书》获部级化工优秀图书一等奖、全国优秀科技图书奖。

热衷社会活动,履行社会责任

余国琮还是一位社会活动家,除担任全国政协常委,中国民主促进会中央委员会常委等多项社会职务外,还是国家科委化学工程学科组成员,分离工程分学科组组长。他曾多年担任中国化工学会常务理事。他关心国家大事,20世纪50年代中期,参与制定我国12年科学技术长远规划。他是化工部科技图书出版委员会委员,《化工学报》编委,《燃料化学学报》编委,《化工百科全书》编委等。他又是大庆石油管理局技术顾问,天津市化工局技术顾问和天津市高新企业协会理事长等。他多次出国讲学、访问,并与英、美、德、瑞士著名同行专家及企业,建立了长期科研合作及联合开发协议,进行着频繁的国际交往。他还担任欧洲化学工程学会蒸馏、吸收和萃取专业委员会特邀委员。在国际学术会议上多次作主旨报告、大会报告和特邀报告。2003年6月上旬,中央电视台黄金栏目《科学先锋》中播出了系列人物资料片之一《余国琮院士》,节目播出后在社会各界特别是青少年中引起了强烈反响。与此同时,在中央电视台“三星智力快车”节目中,他虽已年过八十,仍然神采奕奕,作为特邀嘉宾出现。

2010年2月3日昊华王述纲副书记看望余国琮

余国琮教授以求实、严谨、创新的科学态度在他所热爱的化工领域执著探索了六十余载,将满腔热忱和毕生精力都投入到化工分离科学与工程研究的事业中,投入到祖国现代化建设的事业中,取得了令世人瞩目的巨大成就。1978年,不稳态精密蒸馏技术获全国科学大会奖。1985年,大庆引进原油稳定装置提高轻烃收率研究,获国家科技进步二等奖。1987年,具有新型塔内件的高效填料塔,获国家科学进步三等奖。1988年,动态精馏新分离技术,获国家科学进步二等奖。1989年,30万吨/年乙烯装置汽油分馏塔技术改造,获国家教委科学技术进步一等奖。1999年,精馏塔气液两相流的流动特性及计算流体力学,获教育部科学技术进步二等奖。2002年,蒸馏学科若干理论问题的研究,获天津市科技进步一等奖。并荣获全国“五一”劳动奖章、全国优秀科技工作者和天津市特等劳动模范等光荣称号。

2010年2月3日,昊华公司党委副书记王述纲一行来到天大天久公司亲切看望余国琮院士,余老异常兴奋,他表示,“老骥伏枥,志在千里;烈士墓年,壮心不已。”古人尚且如此,作为人民共和国的一名院士,还要把自己的知识全都传授给学生们,带领他的团队攻破新的科学难题,为祖国的现代化建设尽一份力。

有人说“夕阳无限好,只是近黄昏”。殊不知,在中国共产党领导下的老一辈科学家,正像叶剑英元帅所赞许的“老夫喜作黄昏颂,满目青山夕照明”,生命不息,奋斗不止,这才是余国琮教授的真实写照!