我国财政性教育经费支出区域差异分析

杨 文,王海民

(中国农业大学人文与发展学院,北京 100083)

一、引 言

习近平在2013年9月25日向联合国“教育第一”全球倡议周年纪念活动发表视频贺词时,强调“教育是人类传承文明和知识、培养年轻一代、创造美好生活的根本途径”[1]。教育是最基本的人力资本投资,回报率较高,而人民的文化教育水平又是一个国家综合国力的重要指标之一。颜敏和王维国[2]认为,我国自实行九年义务教育以来,基础教育获得长足发展,但仍然存在着诸多教育不平等问题,如教育机会不平等、教育过程不平等和教育结果不平等。黄戟[3]提出,教育不平等分为城乡教育不平等、富贫间的教育不平等、性别上的教育不平等、民族间的教育不平等。金生鈜[4]认为,教育不平等主要是环境的不平等,分为社会关系不平等、教育身份不平等、教育资源不平等和教育机会不平等。黄潇和杨俊[5]将各地财政性教育投入不均和经济发展水平不一归为影响地区教育不平等的最主要因素,认为二者的累计贡献率达60%以上。

长期以来,我国教育经费①教育经费,是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用,它包括教育事业费 (即各级各类的学校的人员经费和公用经费)和教育基本建设投资 (建筑校舍和购置大型教学设备的费用)等。从收入来看,教育经费包括财政性教育经费、民办学校办学经费、社会捐赠经费、事业收入和其它教育经费收入。主要来源于国家财政性投入,财政性教育经费占总体教育经费的70%以上。

对教育经费支出的研究,王莹[6]选取了小学和初中的教育事业经费来考察基础教育区域、省际和城乡不均等的趋势。孙志军和李婷婷[7]根据我国东部、中部和西部各一个省2003—2006年小学层面的教育经费数据,采用泰尔指数及其分解方法考察了小学校际教育经费支出差异的基本特征和变化趋势。曹飞飞等[8]通过测算云南省普通高等学校生均教育经费支出,认为随着高校学生规模逐渐扩大,生均教育经费支出逐年增加,但增长十分缓慢。戴静[9]认为,目前行政性分权和分税制为特征的财政体制下,地方政府在教育经费提供方面居于主导地位,承担着几乎全部的基础教育拨款。我国地区差异十分明显,再加上地方行政领导对教育重视程度的不同,导致了地区间教育财政资金的投入差异的悬殊,并且呈逐步扩大趋势。

目前,学者们对教育机会不平等、教育结果不平等,以及城乡教育不平等的研究较多,而对教育经费支出不平等,尤其是对造成教育不公平的根本性要素——教育经费生均支出的东、中、西区域差异研究甚少。曹飞飞等[8]认为,我国教育发展水平与生均教育经费支出息息相关,生均教育经费支出①生均教育经费支出=当年教育总教育经费支出/当年学生数。是衡量教育投入增长的重要指标。本文在前人研究的基础上,弥补了对我国各级学校财政性教育经费支出进行区域比较研究方面的空白。我国地方教育机构众多,包括普通高校、高职高专学校、成人高校、中等专业学校、普通中学、成人中学、职业中学和普通小学等等,本文选取具有代表性的地方普通小学、地方普通中学 (普通初中、高中)及高校作为研究对象,采用生均财政性教育经费支出和以支出占比为权重的泰尔指数对地方普通小学、普通中学和高校财政性教育经费支出进行分析,旨在对地方财政性教育经费的支出与区域学生人口数量的匹配情况做一个较为全面的比较分析,考察地方各级普通学校生均财政性教育经费支出的区域差异。

二、研究方法

衡量不同地区教育经费支出水平差异的指数有很多,如极差、标准差、变异系数、基尼系数和泰尔指数等,其中泰尔指数是比较常用的一种。泰尔熵测度 (Theil's Entropy Measure)或泰尔指数 (Theil Index)是由泰尔于1967年利用信息理论中的熵概念来计算收入不平等而得名,经常被用来衡量个人之间和地区间的收入差异(或称不平等度)。严全治和张倩倩[10]指出,泰尔指数主要包括两个系数分解指标L和T,两者的不同在于泰尔L指标以人口比重加权,泰尔T指标是以GDP比重加权。本文用支出占比为权重的泰尔指数来衡量中国财政性教育经费支出区域间及区域内部的不平等。

本文选取1998—2011年31个省 (自治区、直辖市)的地方普通小学、地方普通中学和地方普通高等学校财政性教育经费 (以下提到的教育经费均指财政性教育经费)支出作为研究指标。由于2001年各地方普通小学、中学和高校教育经费支出统计不完全,为了保证数据的一致性,剔除了2001年的年度数据,文章后面不做特殊说明。数据来源于 (1999—2001年,2003—2012年)《中国教育经费统计年鉴》和《中国统计年鉴》。

根据库尔巴克-雷伯勒互熵函数[11](Kullback-Leibler Cross-Entropy Function),可以将衡量支出不平等的泰尔指数公式表示如下:

这里,TL指以支出占比加权的泰尔指数。j指各省份;Ej指第j个省份教育经费支出指全国同类教育经费支出;ej是指各省份教育经费支出份额,即第j个省份的教育经费支出占全国同类教育经费支出的比重;Qj指第j省份学生人口数量指全国同类学生人口数量;qj指第j省份学生人口数量占全国同类学生人口数量的比重。

TL⊂R+,如果教育经费支出比例与学生人口数量比例完全契合,那么泰尔指数TL达到最小值0;如果教育经费支出比例与学生人口数量比例并非完全契合,则存在着不平等,不平等程度越大,指数越大。

鲁凤和徐建华[12]指出,泰尔指数的突出优点是可以分解组间差异和组内差异,从而便于考察组间和组内差异各自的变动方向和变动幅度以及在总差异中的贡献率。参考“七五”计划等分类,我们将全国31个省 (市、自治区)分解为东、中、西三个区域,分别测量三个区域的组间和组内的差异。令 Ri(1,2,3)表示东、中、西三个区域:东部为北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南和辽宁 (j∈R1={1,…,11})共11个省市;中部为黑龙江、吉林、山西、河南、安徽、湖北、湖南和江西 (j∈R2={12,…,19})共8个省份;西部为四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西和内蒙古(j∈R3={20,…,31})共12个省、市、自治区。

第i个区域各省份的教育经费支出 (Ei)占全国同类教育经费支出的份额用ei表示,第i区域各省份的学生人数 (Qi)占全国同类学生人数的比例用qi表示,则有:

于是,用该指数可以计算每个区域内的不平等 (TLg),公式如下:

区域间 (TLR)的不平等,公式如下:

总熵等于区域间熵和区域内平均熵之和:

Russell(1985)指出,泰尔指数满足可加性和可分解性,可以写成区域间互熵和区域内平均互熵之和。按照Salois(2013)的分解方法,TLR衡量的是区域间各区域平均值不同而体现的不平等,反映了各区域的差异对总体差异或不平等的贡献;区域内的互熵TLg测量区域Ri内各省份的不平等,衡量的是在某一具体的区域内部不能被学生人数变化所解释的教育经费差异;区域内差异的平均值用表示,是各区域TLg值的加权平均和。

三、地方财政性教育经费支出的区域差异比较

1.地方普通小学教育经费生均支出的区域差异分析

小学教育阶段是人们踏入知识大门的启蒙教育时期,对地方普通小学教育经费的投入,直接关系着基础教育的数量与质量。我国地方普通小学教育经费生均支出由1998年的754元增长至2011年的8 114元,14年间增长了近十倍。经济发达的东部地区生均支出远远高于中部和西部地区;西部地区经济发展水平低于中部地区,但小学生均教育支出却高于中部地区,且从2007年开始有逐步拉大的趋势;这主要是由于西部大开发战略开展以来,国家对西部的教育扶持力度远远高于中部。

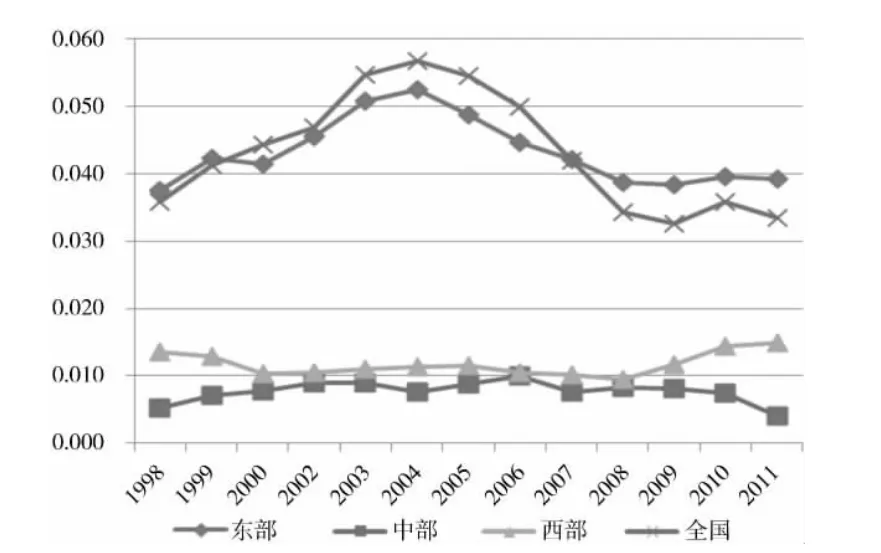

为了更科学地测量地方普通小学教育经费生均支出区域内部的差异,通过计算1998—2011年全国以及东、中、西部地区的泰尔指数,从图1可以直观地看出14年来我国地方普通小学教育经费支出区域内部差异水平的变化情况。

图1 1998—2011年全国及三大区域普通小学教育经费支出的泰尔指数

从总体来看,全国的地方普通小学教育经费支出差异水平大致在0.035—0.049之间起伏变动。1998—2004年差异逐渐扩大,2004—2008年差异逐渐缩小,2008年达到最小值0.035,2009年差异又有扩大趋势。具体到各个区域来说,东部地区差异水平远远高于中部和西部地区差异水平,且变动趋势与全国总体差异变动趋势大致相同;西部地区与中部地区省间差异相对较小,均在0.020之下;不过,近年来中部地区差异变动相对较为平稳,西部地区差异自2009年开始逐步抬升,在2011年超过中部地区,有逐渐加大的趋势。

对1998—2011年三个区域的泰尔指数进行分解,可以看出三个区域组间差异和组内差异对地方普通小学教育经费支出总体差异的贡献。

我国地方普通小学教育经费支出差异中组内差异大于组间差异,如表1所示,组内差异的贡献率在61%—74%,组间差异的贡献率在26%—39%。从各个区域来说,东部各省间普通小学教育经费支出差异对全国整体差异的贡献最大,中部次之,西部则最小。虽然东部地区小学教育经费支出额度最大,但内部差异也最大,说明东部区域内部小学教育经费分配不平等现象更为严重。而对资源相对较少的中西部地区来说,区域内部小学教育经费分配则相对较公平。

表1 东中西部地区间和地区内普通小学教育经费支出差异及对总体差异的贡献率

2.地方普通中学财政性教育经费支出的区域差异分析

地方普通中学包括初级中学和高级中学。地方普通中学生均教育经费支出与地方普通小学生均教育经费支出有着类似的区域特点。全国生均教育经费支出由1998年的1 533元增至2011年的11 146元,14年间增长了6倍。东部地区生均教育经费支出远远高于中部和西部地区,2011年达到16 198元,比中部地区高出120%,比西部地区高出79%。同时也可以看出,西部地区生均支出高于中部地区,且从2006年开始差距有逐渐拉大的趋势。

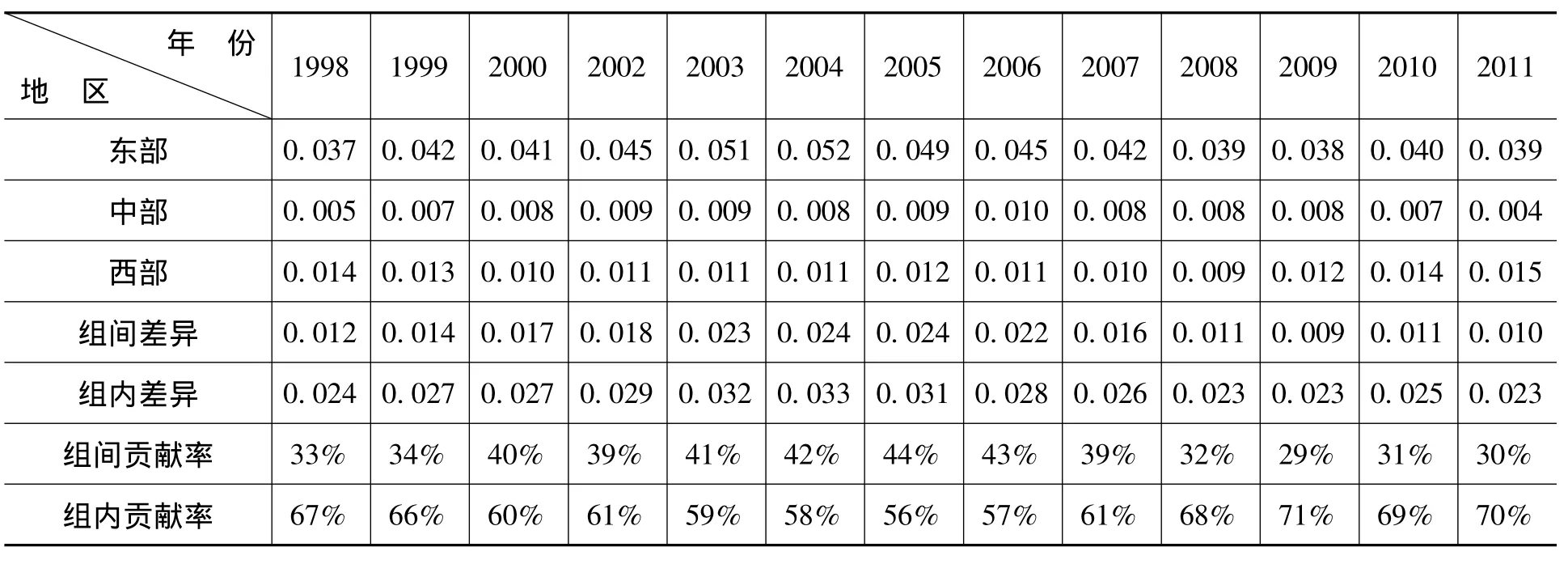

计算1998—2011年全国以及东、中、西部地区的泰尔指数,从图2可以直观地看出14年来我国地方普通中学教育经费支出差异水平的变化情况。

图2 1998—2011年全国及三大区域普通中学教育经费支出的泰尔指数

从总体来看,全国的地方普通中学教育经费支出差异水平大致在0.032—0.057之间起伏变动。1998—2004年差异逐渐扩大,在2004年达到峰值后逐渐减小,2008年又达到最小值0.033,2009年差异又有扩大趋势。具体到各个区域,东部地区差异水平远远高于中部和西部地区的差异水平,且变动趋势与全国总体差异变动趋势大致相同;西部地区与中部地区省间差异相对较小,均在0.015之下,且变化相对较为平稳;西部地区差异略高于中部地区,中西部地区差异变动趋势呈反方向变动。

对1998—2011年三个区域的泰尔指数进行分解,可以看出三个区域组间差异和组内差异对地方普通中学教育经费支出总体差异的贡献。

同样,我国地方普通中学教育经费支出差异中组内差异大于组间差异对总体的影响,如表2所示,组内差异的贡献率在56%—71%,组间差异的贡献率在29%—44%。具体到各个区域来说,东部各省间中学教育经费支出差异对全国整体差异的贡献最大,西部次之,中部最小。初中教育属于义务教育阶段,国家财政对初中教育的投入差异不大。对于中学教育生均支出相近的中西部地区,西部内部差异始终大于中部,说明西部各省中学教育经费投入比中部地区更为不平等。

表2 东中西部地区间和地区内普通中学教育经费支出差异及对总体差异的贡献率

3.地方普通高等学校财政性教育经费支出的区域差异分析

高等教育是社会可持续发展的强大动力,受过高等教育者具有明显的收入优势,因此不论政府还是个人都十分重视高等教育投资。全国地方普通高等学校教育经费生均支出逐年上涨,东部地区明显高于中西部地区。2003年前,中西部地区生均支出差距不大,自2003年之后,西部地区生均支出稳定增长,在2011年已赶上全国平均水平,而中部地区则增长缓慢甚至在2004年、2005年有所下降,中西部地区差距慢慢拉大。

计算1998—2011年全国以及东、中、西部地区的泰尔指数,从图3可以直观地看出14年来我国地方普通高校教育经费支出差异水平的变化情况。

图3 1998—2011年全国及三大区域普通高校教育经费支出的泰尔指数

总体来看,全国的地方普通高等学校教育经费支出差异水平大致在0.015—0.027之间起伏变动,相对于地方普通小学和中学教育经费支出来说差异并不是很大。从1999年开始,全国地方普通高校教育经费支出差异逐步扩大,到2006年达到最大值0.027,然后在波动中逐渐缩小。具体到各个区域来说,东部地区差异水平远远高于中部和西部地区的差异水平,波动较大;西部地区与中部地区省间差异相对较小,均在0.010之下;西部地区差异略高于中部地区,但2011年呈现出上升的苗头。

对1998—2011年三个区域的泰尔指数进行分解,可以看出三个区域组间差异和组内差异对地方普通高等学校教育经费支出总体差异的贡献。

从表3可以看出,从1998—2011年我国地方普通高校教育经费支出差异中,组内差异基本大于组间差异对整体差异的影响。组内差异的贡献率在46%—77%,组间差异的贡献率在23%—54%。从各个区域来看,东部各省间高校教育经费支出差异对全国整体差异的贡献最大,西部次之,中部最小。东部各省间高校教育经费支出差异对全国整体差异的贡献最大,这一方面是因为东部地区内部的河北、山东等省份与东部其他发达省份的差异较大;另一方面是由于东部地区高等教育经费占全国高等教育经费的比重较高,1998—2011年东部地区高等教育经费占全国高等教育经费的比重均在49%以上,故其内部差异也必然会对整体差异构成更大的影响。同时也可以看出,相对于东部地区内部以及地区间的差异而言,中、西部地区内部的差异比较小,对整体差异的贡献率也在逐渐减弱。

表3 东中西部地区间和地区内普通高校教育经费支出差异及对总体差异的贡献率

四、结论与政策性含义

从以上分析可以得出以下结论:第一,通过直接对三大区域教育经费生均支出的比较,东、中、西部地区的生均支出在各个层面表现出一致的差异性。总体来说,东部生均支出要远远高于中部和西部地区,而西部地区又略高于中部地区。第二,从总体来看,全国地方普通中学教育经费支出差异最大,地方普通小学次之,地方普通高校差异最小。小学和初中教育属于义务教育阶段,地方政府积极响应国家政策,对小学和初中教育经费的投入差异不大。同时,由于地方政府对高校发展的足够重视,全国各省高校教育经费生均支出的差异甚小。第三,从各区域来看,东部地区普通小学、中学和高等学校的教育经费支出差异水平远远高于中部地区和西部地区。由此可见,经济越发达,教育投资不平等现象越严重。而西部地区普通中学和普通高等学校教育经费支出差异则略高于中部地区,说明国家及地方政府近年来不断加大对西部教育投入的同时,也存在着区域内资源分配不平等的现象。第四,从组间和组内差异对总体差异的贡献率来看,泰尔指数的组内差异明显大于组间差异,这说明区域内的差异占主导地位。教育经费的增长并没有带来相应的分配更公平,区域内的差异越来越大。

从以上结论得出如下两方面的政策含义:第一,中国教育的发展不仅仅是教育系统内部的事情,而是与全国的社会经济发展密不可分,更与国家的财政支持政策以及地方领导人的支持意愿息息相关,因此,未来教育领域的财政支持政策,在考虑区域差异的同时,很有必要把生均财政性教育经费作为一个衡量指标,成为政策制定者实现“教育公平”的一个重要参考依据。第二,财政性教育经费的组内差异表明,在考虑经济发展水平的基础上,政策调整的重点不仅应该顾及到区域之间的各类教育资源配置的差异,而且要考虑如何缩小区域内各省之间各类教育经费支出的差异,尤其是经济较发达但生均财政性教育经费支出相对较少的一些东部地区省份,应当及时做出政策调整。

[1]习近平.努力让13亿人民享有更好更公平的教育[EB/OL].中国新闻网,http://www.chinanews.com/gn/2013/09-26/5323368.shtml,2013-09-26.

[2]颜敏,王维国.教育不平等的测试与分解[J].教育科学,2010,26(3):11-19.

[3]黄戟.中国几大教育不平等现象[J].科学与财富,2012,(4):29.

[4]金生鈜.教育不平等:社会不能承受之殇[J].探索与争鸣,2012,(6):63-68.

[5]黄潇,杨俊.中国地区间教育不平等的分解及治理[J].北京理工大学学报,2012,(1):150-157.

[6]王莹.基础教育服务均等化:基于度量的实证考察[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2009,48(1):112-118.

[7]孙志军,李婷婷.小学教育经费支出差异及其影响因素[J].教育与经济,2009,(4):7-10.

[8]曹飞飞,李伟华,廖鸿志.云南省普通高等学校生均教育经费支出的测算与分析[J].学园,2010,(5):86-91.

[9]戴静.公共财政下我国义务教育投入存在的问题与改革建议[J].经济前沿,2006,(2):118-121.

[10]严全治,张倩倩.高等教育大众化进程中地方高校政府投入的差异研究——基于泰尔指数的比较[J].现代教育管理,2011,(12):18-21.

[11]Kullback,S.,Liebler,R.A.On Information and Sufficiency[J].Annals of Mathematical Statistics,1951,22(1):79-86.

[12]鲁凤,徐建华.基于二阶段嵌套锡尔系数分解方法的中国区域经济差异研究[J].地理科学,2005,25(4):401-407.

——基于Gini 系数和Theil 指数的测算

——以2008-2012年我国财政性教育经费投入为例