我国工业化与城市化进程对环境的影响及对策

杜雯翠 朱松 张平淡

摘 要:本文通过对工业化、城市化与环境污染相关文献的回顾、工业化与城市化进程中环境问题的国际经验比较、国内区域经验比较和城市经验比较,总结了我国工业化与城市化进程中的主要环境问题。研究发现,我国各地区由于工业化与城市化水平的不同步,面临的环境问题也不尽相同。现阶段以工业化发展为主的地区,其环境问题主要是大气污染;以城市化发展为主的地区,其显性环境问题主要表现为大气污染,潜在环境问题主要表现为水污染。

关键词:工业化;城市化;污染排放;环境政策

中图分类号:F120.4 文献标识码:A 文章编号:1000-176X(2014)05-0022-08

一、引 言

改革开放以来,中国经济社会发展取得举世瞩目的成就,同时也付出了过大的资源环境代价,资源与环境已经成为发展的最大瓶颈制约。在我国工业化即将实现、城市化加速前进的背景下,如何逐步解决工业化压缩式发展积累的环境污染,及时应对城市化快速发展带来的环境影响,成为摆在各级政府面前的无法回避的难题。一方面,我国无法像发达国家那样,寻找“污染避难所”(Pollution Haven),将高污染产业转移到欠发达国家或地区。原因在于,根据环境保护部公布的2011年环境统计年报,二氧化硫排放量位于前三位的行业依次为电力热力生产和供应业、黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业;化学需氧量排放量位于前三位的行业依次为造纸与纸制品业、化学原料及化学制品制造业、纺织业。根据黄桂田等[1]对制造业生产要素密集度的衡量,前三种行业均为资本密集型行业,后三种行业均为劳动密集型行业。因此,产业跨国转移意味着资本输出和就业减少,这两种情况对于我国这种人口大国来说都是极其不利的。另一方面,我国也无法通过产业在国内的区域转移,将高污染产业由东部地区转移至中西部地区,以此缓解东部地区的环境问题,带动中西部欠发达地区的经济发展。原因在于,从2006年开始,一些污染产业已呈现梯度转移态势。然而,以钢铁行业为代表的高污染产业转移只是在西部地区建造新的生产基地,并没有关闭东部地区的生产,导致了重复建设,造成了更为严重的污染。西部地区为增加收入放弃了环保,积极承接东部转移出的产业,却并没有换来经济发展[2]。

鉴于此,本文拟回答如下问题:我国不同地区工业化与城市化进程中面临的环境问题有何差异,如何解决这些环境问题,实现绿色协同发展。

二、文献综述与理论分析

1.工业化与环境污染

对工业化与环境的讨论始于环境库兹涅茨曲线(EKC),它是用来描述环境污染与收入水平之间关系的一种假说。其含义是,在工业化发展的初期与中期,环境污染随收入增加而日趋严重,当工业化发展到一定阶段后,环境污染随收入增加而逐渐得到改善。近年来,许多文献用各种污染物(一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳)验证环境库兹涅茨曲线是否存在[3]-[6]。一些学者用工业化发展水平代替EKC中的收入,专门研究了污染排放与工业化之间的关系[7-8],认为工业化水平与环境质量之间的发展态势符合EKC曲线特征。这些研究发现,经济增长和环境质量之间存在倒U型曲线关系,污染排放随经济增长而增加,在到达某点后又随经济增长而下降。换句话说,环境能够在工业化进程中实现自我调节,而这个调节过程依赖于经济结构调整和技术结构调整。还有部分学者通过方向性距离函数研究了工业化进程与资源环境的协调性[9],认为现阶段中国工业快速增长的同时,污染排放总体上增长缓慢,环境全要素生产率已成为中国工业高速增长、污染减少的核心动力。除此之外,一些文献比较能源效率和技术进步在降低污染排放中发挥的作用,这类研究多采用因素分解法,将污染排放总量或排放强度分解为包含能源效率和技术进步在内的诸多因素,比较这些因素对改善环境质量的贡献大小。

2.城市化与环境污染

城市化与环境污染的研究最早见于人口与环境污染的相关文献中,这些文献检验了人口增长对污染排放的影响,认为污染排放与人口增长呈现正相关关系。现有研究对城市化与环境污染的检验结果主要分为三类:第一类研究认为城市化与环境污染之间的关系是线性的,城市化带来了能源消费增长,进而恶化了环境质量[10]-[13]。第二类研究认为城市化与环境污染之间的关系是线性的,但城市化能够提高公共设施和公共交通的使用,形成产业集聚,进而降低能源消耗和污染处理成本[14-15],从而有利于污染排放的降低[16]-[17]。第三类研究认为城市化与环境污染之间的关系是非线性的[18]-[23]。国内外现有理论研究对城市化与环境污染之间的关系并没有达成一致,实证检验结果也存在很大差异。主要原因有两个:第一,城市化与环境之间的关系是复杂的,这不仅取决于城市化进程的速度,还受城市化中的社会环保意识、经济结构调整和法律制度健全程度等因素的影响。可一些实证研究仅以城市化率和污染排放为自变量和因变量做回归,遗漏了其他影响污染排放的重要因素,一些研究在加入其他控制变量后也发现结论有很大变化,因此,这种结论并不稳健。第二,样本选择差异也是造成结论千差万别的主要原因。

3.工业化、城市化与环境污染

从世界各国的发展历史看,工业化与城市化与是紧密相连、不可分割的,工业企业的扩大生产吸引了人口与资本的集聚,推动了城市化,城市化则为工业化创造了更多的需求。现有研究通过大量数据实证检验了各国工业化与城市化之间的关系,我国学者也对中国工业化与城市化的关系进行了深入讨论。不过,现有文献或者研究工业化与环境,或者研究城市化与环境,较少将工业化、城市化与环境置于同一框架。如上所述,工业化与城市化是相互促进、共同发展的,那么,工业化、城市化与环境这三个概念就是无法割裂的。首先,工业化发展消耗了大量能源,释放出二氧化硫、烟粉尘和化学需氧量等各种污染物;同时,工业化还为环境污染治理提供了资金来源,这使得环境污染源自工业化,而污染治理在某种程度上又要依赖于工业化。其次,城市中人口与工业的超速集中与过度集聚带来了不容忽视的资源环境问题,然而人口与工业的集中又便于有限的环保投资应用于污染治理,从而发挥更大的治理效力。

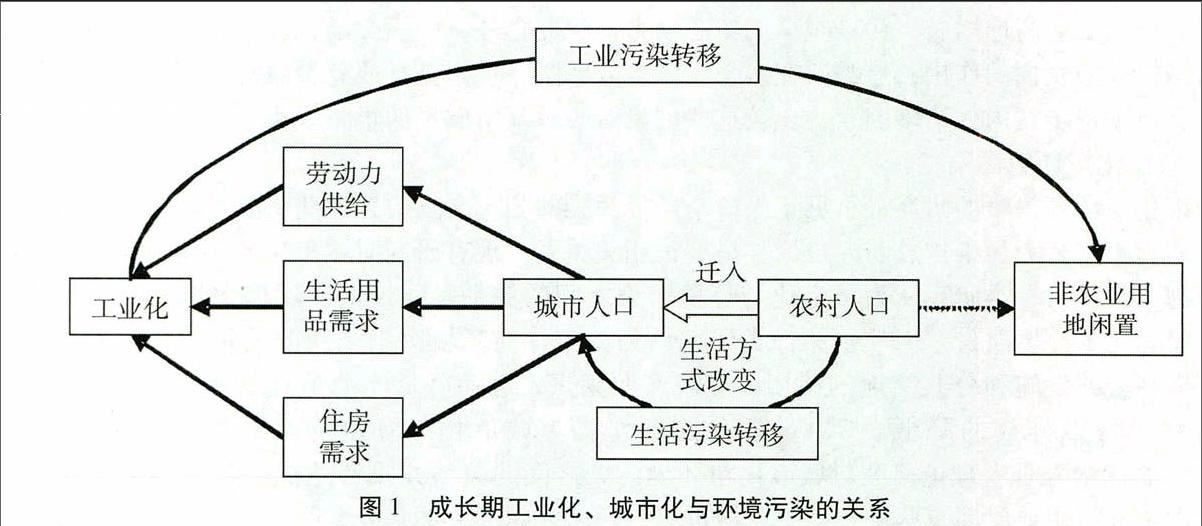

按照工业化与城市化的关系演进特点,可以将工业化与城市化发展阶段分为起步期、成长期和成熟期。起步期以工业化为核心,推动城市化发展;成长期进入了工业化与城市化中期阶段,二者互动发展特征最为明显;成熟期工业化的作用开始淡化,城市化逐步成为经济发展的重心。因此,成长期面临的环境问题最为严重,该时期不仅是工业化环境问题集中爆发的高峰期,还是工业集聚与人口集聚的初期,如何解决好工业化、城市化与环境污染三者的关系成为解决起步期污染存量的关键,更是成熟期实现生态文明建设的基础。目前,我国恰恰正处于成长期这一关键时刻。

图1描绘了成长期工业化、城市化与环境污染三者的关系。由图1可以看出,由于农村人口的迁入和生活方式改变,生活污染由农村转移至城市。迁入城市的农村人口为工业化的进一步发展提供了劳动力,创造了产品需求和住房需求,进一步加剧工业污染。由于城市环境规制的更加严厉和环境执法力度的加强,一些污染产业借助农村闲置的宅基地,将生产基地转移至农村,部分工业污染由城市转移至农村。当然,这里涵盖的前提是转移至农村的污染企业没有对城市就业岗位产生太多负面影响。否则,迁入城市的农村人口无法找到合适的工作岗位,成为城市贫民,将造成更为严重的城市环境污染,进入“中等收入陷阱”(如巴西、阿根廷、墨西哥)。可见,如何实现工业化、城市化与环境的协调发展,关键在于如下几个问题的解决:第一,在污染产业由城市转移至农村的情况下,保证城市仍然能够为转移人口提供足够的就业岗位;第二,在城市化快速发展阶段,人们更多地在强调完善城市基础建设,为城市化提供保障,然而此时,工业污染正悄悄从城市转移至农村;第三,在城市规模短期无法改变、城市人口集聚的情况下,如何强化对生活污染的集中处理。

三、工业化与城市化进程中的环境经验证据

1.来自国别的经验证据

工业化与城市化进程中的环境问题并不是发展中国家所独有的,20世纪发生在发达国家的八大公害事件以及近期发生在中国的雾霾天气,表明不论是已完成工业化的工业国,还是正处于工业化进程中的准工业国,都已经或正在为工业化和城市化付出惨痛代价。根据2012年世界银行的划分标准和数据可获得性,我们分别选取2个低收入国家(尼泊尔、孟加拉国)、5个中下收入国家(巴基斯坦、印度、蒙古、菲律宾、印尼)、5个中上收入国家(中国、南非、阿根廷、巴西、俄罗斯)、5个高收入国家(英国、日本、德国、法国、美国)作为样本,比较2009年上述国家在工业化、城市化与环境污染方面的表现,结果见表1所示。

由表1可以看出,从城市化水平看,高收入国家的城市化率普遍高于中低收入国家的城市化率。不过,从城市群人口比例看,不同工业化水平下的国家并无太大差异,表明各国在发展城市化的方式选择上是存在差异的。下面通过同一组别不同国家的对比说明城市化与环境污染的关系:

首先,以高收入国家为例。日本的城市化率不到70%,相对较低,还不及个别中上收入国家,但其城市群人口比例是所有样本国家中最高的(49.25%),表明日本的城市化主要以东京、大阪和名古屋等城市群发展为主。与其他高收入国家相比,日本的空气污染指数(24.90)也是相对较高的。与日本相反,德国的城市化率高于70%,但城市群人口比例仅为8%,是样本国家中城市群人口比例最低的国家,而德国的空气污染指数仅为15.78,低于日本的空气污染指数。从日本与德国的对比可以看出,城市化是否会恶化环境质量,还要看城市化的方式与途径。

其次,以中上收入国家为例。阿根廷与巴西的城市化率和城市群人口比例均较为相近,但阿根廷空气污染指数是巴西的3倍多。对比两国的其他数据,可以发现巴西化石能源消耗比例仅为51.30%,远低于阿根廷的89.41%。另外,巴西的能源消耗强度也是中上收入国家中最低的,甚至低于美国。可见,及时调整能源消费结构,降低能源消耗强度,能够缓解城市化发展带来的环境污染。

最后,以中下收入国家为例。菲律宾的城市化率(65.66%)是五个中下收入国家中最高的,其空气污染指数却是五国中最低的。相比之下,印度的城市化率不足30%,人均GDP不到1 200美元,空气污染指数却是菲律宾的3倍多。比较菲律宾与印度的相关指标,发现两国的产业结构存在很大差异,印度第二产业比重近60%,高于第一产业和第三产业;菲律宾第二产业比重仅为32%,低于第三产业的55%。由此可见,在工业化与城市化进程中,产业结构也是影响环境质量的重要因素。

2.来自省份的经验证据

我国幅员辽阔、人口众多,各地区工业化与城市化进程并不同步,面对的环境污染问题也不尽相同。图2描绘了我国31个地区2011年工业化与城市化水平。由图2可知,整体看来,各地区工业化与城市化水平是一致的。不过,从全国对比角度看,一些地区工业化与城市化水平并不是同步的。

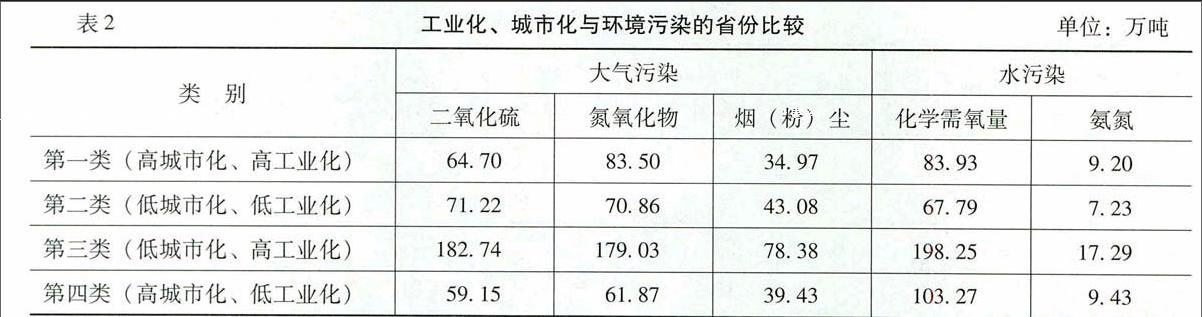

根据2011年全国城市化率(51.27%)和人均GDP(5 572.52美元),我们将全国31个地区划分为如下四类:第一类地区的城市化率和人均GDP均高于全国平均水平,包括北京、天津、内蒙古、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、福建和广东等10个地区;第二类地区的城市化率和人均GDP均低于全国平均水平,包括河北、山西、安徽、江西、河南、湖南、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆等17个地区;第三类地区的城市化率低于全国平均水平,人均GDP高于全国平均水平,例如山东;第四类地区的城市化率高于全国平均水平,人均GDP低于全国平均水平,包括黑龙江、湖北和重庆等3个地区。表2比较了不同类别地区的环境污染差异。

根据表2的数据统计,比较第一类地区与第四类地区环境污染的差异,可以看出,第四类地区的大气污染物均低于第一类地区;第四类地区的水污染物均高于第一类地区。因此,在城市化水平相当的情况下,工业化水平越高,大气污染排放越多,水污染排放越少。比较第二类地区与第四类地区环境污染的差异,可以看出,第四类地区的大气污染物均低于第二类地区,水污染物均高于第二类地区。因此,在工业化水平相当的情况下,城市化水平越高,大气污染越少,水污染排放越多。综上,工业化水平的高低主要关系到大气污染,城市化水平的高低主要关系到水污染。出现这种情况的原因在于,大气污染的主要来源是工业生产,水污染的主要来源是生活。根据环境保护部2011年环境统计年报,工业二氧化硫排放量占全国二氧化硫排放总量的91%,生活污水排放量占废水排放量的64.9%。因此,可以客观认为,工业化进程中的环境问题主要是大气污染,城市化进程中的环境问题主要是水污染。

3.来自城市的经验证据

城市是经济发展的核心,也是污染排放的主体,更是实施治污减排政策的最终载体。因此,城市在工业化与城市化进程中的环境问题折射了中国环境整体状况,也为治污减排政策指出了明确方向。我们根据2008年全国城市化率(45.68%)和人均GDP(3 268.20美元),将全国270个地级市划分为如下四类:第一类城市的城市化率和人均GDP均高于全国平均水平;第二类城市的城市化率和人均GDP均低于全国平均水平;第三类城市的城市化率低于全国平均水平;第四类城市的城市化率高于全国平均水平。表3比较了不同类别城市的环境污染差异。

根据表3的数据统计,比较第一类城市与第三类城市环境污染的差异,可以看出,第三类城市的工业二氧化硫与工业烟尘排放与第一类城市基本相当,而第三类城市的工业废水排放量远低于第一类城市。比较第二类城市与第四类城市环境污染的差异,可以看出,第二类城市的工业废水排放量远高于第四类城市。因此,当工业化水平较低时,高城市化带来了较多的工业废水排放量;当工业化水平较高时,高城市化仍然带来了较多的工业废水排放量。鉴于此,随着城市化水平的提高,水体污染的治理应当上升到更高的位置。

比较第一类城市与第四类城市环境污染的差异,可以看出,第一类城市的工业二氧化硫与工业废水排放量远远高于第四类城市。比较第二类城市与第三类城市环境污染的差异,可以看出,第三类城市的三种污染排放均高于第二类城市。上述结果表明,城市化水平相当的情况下,工业化水平越高,环境污染越严重,这与我们以往的认识是一致的。

结合表2的比较结果,表3再次证实了,工业化进程中的主要环境问题在于大气污染与水污染,城市化进程中的主要环境问题在于水体污染。表面看来,2012年以来我国中东部地区的持续雾霾天气源于工业化,大气治理是当务之急。但从本质看,雾霾天气是长期以来工业化发展的积累后果,雾霾治理也不可能一蹴而就。在经济增速结构性放缓、城市化进程继续加速的当今中国,环境治理应具前瞻性和预见性。在积极治理工业化积累带来的大气污染问题的同时,应当时刻警惕城市化对水环境产生的严重后果。对于以城市化发展为主的地区,更应加大对潜在水污染风险的防治力度,避免大规模水体污染事件的发生。

四、我国工业化与城市化进程中的主要环境问题及对策

我国正处在工业化即将完成,城市化加速前行的路口。工业化与城市化进程中的环境问题集中迸发。环境污染不仅困扰人民群众,使其对居住环境不满;还困扰当地政府,使其重新思考经济发展与环境保护的关系。由上述经验分析可以看出,工业化与城市化进程中的环境问题不是单一的,而是复杂的;不是一成不变的,而是阶段性的。实现经济发展的最终目标是满足人的需求,而环境质量是人的基本需求。因此,如果不能及时解决工业化积累的工业污染,应对城市化带来的环境问题,保障人类基本的健康需求,其他物质积累都是没有根基的。要想在现阶段工业化与城市化的背景下,实现经济发展与环境改善的共同发展,必须基于环境友好的前提发展。

1.认识环境污染的结构性特点,用结构方法解决结构型环境问题

目前,我国的环境污染呈现出明显的结构性特点,这种结构性主要表现为区域结构和城乡结构。从区域结构看,发达地区与欠发达地区面临的环境问题是不同的。首先,不同地区的环境本底存在较大差异。由于几十年的压缩式发展,发达地区环境本底较差,但相应的环境保护措施也较为完备。而欠发达地区的环境条件较好,可由于财力有限,环境基础设施建设并不完善,欠发达地区的环境系统是极其脆弱的。其次,不同地区的污染状况也并不相同。发达地区的工业化水平高于全国平均水平。此时发达地区的环境问题更多地是加大环保投入,解决污染存量;提高环境技术,避免污染增量;加强环境基本公共服务,使每个公民都能均等地享受到环境公共服务。欠发达地区的工业化水平较低,距离工业化实现阶段尚远,但城市化进程已经开始。如表3所示,17个城市的工业化水平低于全国平均值,但城市化已经走在了全国前列。这些城市面临的问题不仅有工业化日益发展带来的工业污染,还有城市化超速发展带来的生活污染。因此,在工业化与城市化非对称发展的情况下,环境政策不应千篇一律,各地区应当首先明确自身所处的工业化与城市化阶段,有针对性地提高环境警惕性,应对环境问题。对于以工业化建设为主的地区,大气污染防治是环境保护的重点;对于以城市化建设为主的地区,潜在的水污染风险防治才是环境保护的核心。

从城乡结构看,城市与农村面临的环境问题是不同的。随着环境规制的加强,城市的高污染产业被转移到农村。由于环境保护意识的薄弱和环境统计的缺陷,农村环境污染一度被忽视和淡化。加上城市化快速发展阶段对城市环境基础建设的重视,农村成为城市的污染避难所。因此,越是城市化加速发展的情况下,越应该加大对农村的环境保护投入,细化农村环境统计,确保农村有能力承接城市转移出来的污染。城市的环境问题主要在于人口集聚和生活方式改变引发的生活污染。如果说工业污染可以通过环境规制和环保投资实现治污减排,生活污染的减少则需要公众环保意识的提高和政府生活污染集中处理能力的加强,这两方面因素均需要一段较长时间。

2.从地理与产权两个维度区别工业集聚方式,找到合适的产业集聚方式

产业集聚形成了城市且使城市化进程加速,城市化水平的提高进一步强化了产业集聚,在城市化与产业集聚的过程中,无法避免地产生了环境问题。然而,产业集聚的表现形式有多种,从地理和产权两个维度看,产业集聚既包括地理上的集聚,又包括产权上的集聚。首先,产业集聚可以表现为新经济地理学中的地理集聚,即同一产业的众多中小企业通过工业园区或生态园区形成地域上的集聚,例如东莞的电子产业集群、温州的小电镀产业集群和富阳的小造纸产业集群;其次,产业集聚从广义角度看也表现为产业经济学中的产权集聚,即同一产业中的小企业被大企业并购,使得产业集中度不断提高,例如煤炭行业、钢铁行业和电力行业的整合。我们将第一种产业集聚称作“地理集聚”,第二种产业集聚称作“产权集聚”。从理论角度看,不论是哪种形式的产业集聚都在一定程度上有利于污染处理成本的降低。“地理集聚”有利于污染处理设备的共享,从而使中小企业也能够支付得起治污成本,例如设在工业园区的污水处理厂就有效解决了小企业的排污问题。“产权集聚”则通过大企业对小企业的整合,不仅淘汰了落后产能,还利用政府对大企业的监管力度,实现降低污染排放的目的。

不过,这两种形式的产业集聚对环境污染的作用机理是不同的。从降低治污成本的途径看,“地理集聚”主要从末端治理的角度降低治污成本,“产权集聚”则从污染产生的各环节降低治污成本;从污染排放物看,“地理集聚”主要针对水污染,“产权集聚”主要针对大气污染;从环境监管部门的角度看,这两种模式在环境执法成本方面有较大差异。在2011年的第七次全国环境保护大会上,包括中石油和中石化在内的主要央企负责人签署了“十二五”主要污染物总量减排目标责任书。此后,环保部重点检查中石油、中石化和六大电力公司等八家央企的治污减排工作,极大地促进了这些央企在治污减排工作方面的进展。环保部之所以如此“抓大放小”,是因为对这些大企业治污减排工作的监管成本低、见效快,如果对中小企业实行逐一监察,监管成本将十分高昂。另外,大企业十分注重企业形象和社会责任,间接提高了企业环保违规成本。相比之下,不少地方出于对GDP增长的需要,建立工业园区时不重视甚至忽视污染源的防治。由于地方级工业园区吸纳的企业多为中小企业,环保部门的监管成本高,企业的违规成本低,结果导致工业园区严重的环境污染,给周边群众的身体健康带来隐患。

3.充分利用信息化的内涵和外延,通过智慧城市推动经济社会可持续发展

党的十六大报告明确提出,“信息化是我国加快实现信息化和现代化的必然选择。坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”可见,工业化与城市化为信息化打下基础,信息化为工业化与城市化加速前进创造可能。同时,信息化还是解决工业化与城市化背景下复杂环境问题的有效途径。首先,信息化改变了人们的生活方式。例如,智慧电力赋予消费者管理其电力使用,并选择污染最小能源的权力,减少电网内部的浪费,提高家庭能源使用效率并保护环境。其次,信息化改变了企业的生产方式。通过办公自动化减少见面沟通,节约纸张;通过企业资源计划把产、供、销、人、财、物进行有机组合,降低生产的中间损耗。再次,信息化实现了污染源监测的立体化、实时化和连续化,有利于治污减排政策的实施。最后,信息化改变了城市发展方式。例如,智慧城市的兴起从交通、医疗、公共安全、公共事业、教育和市民服务等方面,通过新一代信息技术的应用,令城市生活更加智能,优化有限资源的使用,减少污染、保护环境。另外,信息化本身就是资源节约、环境友好的。从原材料角度看,信息化建设的投入大部分为人力资源,生产材料和能源投入相对较少;从产出角度看,信息化产品能够被重复利用,是可再生的;从污染角度看,信息化产品的生产过程不排放污染,生产过程是清洁的。因此,信息化的资源投入少,污染产出少,本身就是环保的。因此,在工业化与城市化快速发展的中国,信息化可能成为解决环境污染难题的突破口。

参考文献:

[1]

黄桂田,等.中国制造业生产要素相对比例变化及经济影响[M].北京:北京大学出版社, 2011.48-49.

[2] 杜雯翠.要“温饱”还是要“环保”?——污染排放与劳动者收入的双向关系研究[J].当代经济科学, 2013, (3): 87-94.

[3] Grossman,G.M.,Krueger,A.B.Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement[R].NBER Working Paper No.3914,1991.

[4] Dasgupta,S.,Laplante,B.,Wang,H.,Wheeler,D.Confronting the Environmental Kuznets Curve[J].The Journal of Economic Perspectives, 2002, 16(1): 147-168.

[5] Dinda,S.Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey[J].Ecological Economics, 2004, 49(4): 431-455.

[6] 彭水军, 包群.经济增长与环境污染——环境库兹涅茨曲线假说的中国检验[J].财经问题研究, 2006, (8): 3-17.

[7] Ryan,S.P.The Costs of Environmental Regulation in a Concentrated Industry[J].Econometrica, 2012, 80(3): 1019-1061.

[8] 张赞.中国工业化发展水平与环境质量的关系[J].财经科学, 2006, (2): 47-54.

[9] 涂正革, 肖耿.环境约束下的中国工业增长模式研究[J].世界经济, 2009, (11): 41-54.

[10] Zhang,Z.X.Decoupling Chinas Carbon Emissions Increase from Economic Growth: An Economic Analysis and Policy Implications[J].World Development, 2000, 28(4): 739-752.

[11] Hamilton,C., Turton,H.Determinants of Emissions Growth in OECD Countries[J].Energy Policy, 2002, 30(1): 63-71.

[12] 张平淡, 朱松, 朱艳春.环保投资对中国SO2减排的影响——基于 LMDI 的分解结果[J].经济理论与经济管理, 2012, (7): 84-94.

[13] Cramer,J.C.Population Growth and Local Air Pollution: Methods, Models, and Results[J].Population and Development Review, 2002, (28):22-52.

[14] Cramer,J.C., Cheney,R.P.Lost in the Ozone: Population Growth and Ozone in California[J].Population and Environment, 2000, 21(3): 315-388.

[15] Shi,A.Q.The Impact of Population Pressure on Global Carbon Dioxide Emissions, 1975—1996: Evidence from Pooled Cross-Country Data[J].Ecological Economics, 2003, 44(1): 29-42.

[16] Martínez,Z.I., Bengochea,M.A.,Morales,L,R.The Impact of Population on CO2 Emissions: Evidence from European Countries[J].Environmental and Resource Economics, 2007, 38(4): 497-512.

[31] 景普秋, 陈甬军.中国工业化与城市化进程中农村劳动力转移机制研究[J].东南学术, 2004, (4): 37-44.

[10] Parikh,J.,Shukla,V.Urbanization, Energy Use and Greenhouse Effects in Economic Development: Results from a Cross-National Study of Developing Countries[J].Global Environmental Change, 1995, 5(2): 87-103.

[11] Cole,M.A., Neumayer,E.Examining the Impact of Demographic Factors on Air Pollution[J].Population and Environment, 2004, 26(1): 5-21.

[12] York,R.Demographic Trends and Energy Consumption in European Union Nations, 1960—2025[J].Social Science Research, 2007, 36(3): 855-872.

[13] 李姝.城市化、产业结构调整与环境污染[J].财经问题研究, 2011, (6): 38-43.

[14] Andreoni,J.,Levinson,A.The Simple Analytics of the Environmental Kuznets Curve[J].Journal of Public Economics, 2001, 80(2): 269-286.

[15] Managi,S.Pollution, Natural Resource and Economic Growth: An Econometric Analysis[J].International Journal of Global Environmental Issues, 2006, 6(1): 73-88.

[16] Fan,Y., Liu,L.C., Wu,G.Analyzing Impact Factors of CO2 Emissions Using the STIRPAT Model[J].Environmental Impact Assessment Review, 2006, 26(4): 377-395.

[17] 蒋洪强, 张静, 王金南, 等.中国快速城镇化的边际环境污染效应变化实证分析[J].生态环境学报, 2012, (2): 293-297.

[18] Ehrhardt,M.K., Crenshaw,E.M.,Jenkins,J.C.Deforestation and the Environmental Kuznets Curve: A Cross-National Investigation of Intervening Mechanisms[J].Social Science Quarterly, 2002, 83(1): 226-243.

[19] York,R., Rosa,E.A., Dietz,T.STIRPAT, IPAT and ImPACT: Analytic Tools for Unpacking the Driving Forces of Environmental Impacts[J].Ecological Economics, 2003, 46(3): 351-365.

[20] Martínez,Z.I., Maruotti,A.The impact of Urbanization on CO2 Emissions: Evidence from Developing Countries[J].Ecological Economics, 2011, 70(7): 1344-1353.

[21] 王家庭, 王璇.我国城市化与环境污染的关系研究——基于28个省市面板数据的实证分析[J].城市问题, 2010, (11): 9-15.

[22] 黄棣芳.基于面板数据对工业化与城市化影响下的经济增长与环境质量的实证分析[J].中国人口·资源与环境, 2011, (12): 17-20.

[23] 杜雯翠, 冯科.城市化会恶化空气质量吗?——来自新兴经济体国家的经验证据[J].经济社会体制比较, 2013, (5): 91-99.

(责任编辑:徐雅雯)