我国财政学类本科专业建设状况分析报告

张锦华++郑春荣

摘 要:为配合财政学类专业本科教学质量国家标准的研制,财政学教指委对全国举办财政学类专业的高校和部分用人单位进行了一次问卷调查。结果显示,我国财政学类本科专业的人才培养目标呈现良好适应性、课程体系较为完备、师资队伍整体水平较高、质量评估与监控制度基本形成,财税专业的建设和发展成效显著,但同时也存在总学分偏高、课程设置重复、实践教学不足等一些问题。为此,报告提出了适当降低总学分、优化课程设置、强化实践育人、加强师资队伍建设、严格把关教材建设与选用等相关建议。

关键词:财政学类专业;专业建设情况;调查分析

财政学类本科专业在我国的办学历史较为悠久,目前有财政和税收两个专业(以下简称财税专业)。截至2013年,国内开设财政或税收专业的院校有121所,涵盖各个学校类型。为了充分了解财政学类本科专业建设的情况,教育部财政学类专业教学指导委员会秘书处对这121所高校进行了问卷调查。最后回收问卷62份,其中有效问卷56份,包含了49所高校的56个财政和税收专业(因部分高校既有财政专业也有税收专业)。样本高校中,“985工程”高校13所,“211工程”高校9所,一般院校24所,独立学院3所。样本涵盖了全部学校类型,具有一定的代表性,但“985工程”高校的样本比重偏高、独立学院和一般院校的比重略低,可能在一定程度上会高估部分指标,但并不妨碍整体的判断和代表性。

一、财政学类本科专业建设的基本情况

1. 平台设置与专业地位

样本高校财税专业的院系设置各不相同。财经类大学财税专业的发展平台比较独立,有13所财经类大学设立了独立的财税学院、财政学院或税务学院,还有2所财经类大学的财税专业与公共管理学科共同组建学院。其他高校的财税专业平台设置多注重与经济、管理、金融等学科的结合,设于经济学院、商学院、管理或贸易学院等。

财税专业整体的学科地位较高。49所样本高校中,6所高校拥有国家重点专业,均为“985工程”和“211工程”高校;13所高校拥有国家特色专业,包括3所“985工程”高校、3所“211工程”高校和7所一般财经类院校;20所高校的财税专业是省(直辖市、自治区)重点专业。同时,财税专业的校内地位和其在国内的学科地位呈正相关。在大部分“985工程”、“211工程”高校和财经类院校,财税专业都属于中等偏上甚至是最好的专业。在20.4%的样本高校属于“最好的专业之一”,55%的样本高校属于“中等偏上的专业之一”,20.4%的样本高校属于“中等的专业之一”,只有2所即4%的样本高校认为该专业是“中等偏下的专业之一”。

2. 人才培养的目标与定位

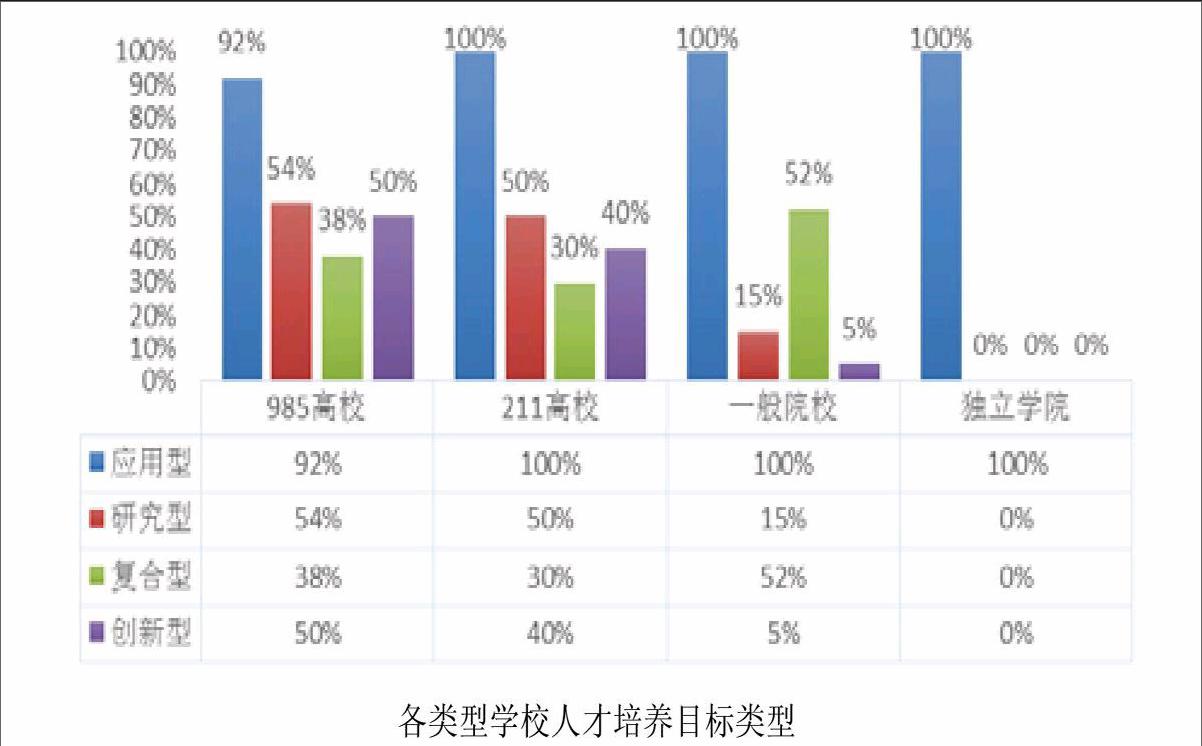

财税专业人才培养目标体现了学科共性和学校个性的有机结合。按培养方向和规格划分,将财税专业的人才培养目标大体归为应用型、研究型、复合型和创新型四种。其中,应用型是所有样本高校财税专业人才培养的共同目标,几乎所有样本专业都强调应用型人才培养。同时,不同层次的高校之间,培养目标又各不相同。“985工程”、“211工程”高校更重视研究型、创新型人才培养,一般院校更注重复合型人才培养,而独立学院只是单一的应用型目标(如下图)。大多数高校能够与时俱进,不断调整和优化财政(税务)专业培养目标和方案。93%的样本高校定期评估与修订其财政(税收)专业的专业培养目标,25%的高校每年修订,每2年修订一次的高校最多,约占44%,另有16%和15%的专业每3年和4年修订一次。

各类型学校人才培养目标类型

3. 师资情况

我国高校财税专业的师资总体水平较高,已经达到或超过教育部本科教育评估标准。样本高校财税专业副教授及以上职称教师占专业教师的比例平均值为64.9%;具有博士学位教师占专业教师的比例平均值为59.7%,生师比平均值15.54:1。但不同层次高校师资水平发展不均衡,整体呈梯次状态。“985工程”高校和“211工程”高校的师资水平普遍优于一般院校以及独立学院,一般院校和独立学院的师资亟待提升。

4. 在校生情况

财税专业在校生规模不大,且呈正态分布。49所高校财税专业的平均在校生数量为520人,87.8%的样本高校财税专业在校生规模集中在100~1000人之间,规模在2000人以上的有2所,1000~2000人的有3所,100人以下的1所。同时,财税专业在校生数量在各样本高校的占比也不是很大,49所高校的平均值为2.64%。其中,财经类高校财税专业在校生的比例较高,最高达9.8%。综合性大学的比例较低,只有3所高校超过1%。独立学院的比例略高于综合性大学,在2%~4%之间。此外,样本高校财税专业的生源普遍较好。73%的高校该专业生源处于中等偏上水平,其中12%以上的高校认为生源在所有专业中“最好”;61%的高校认为处于“中等偏上”水平。21%的高校生源“中等”。但也有6%的高校认为该校财税专业生源在全校处于“中等偏下”水平。

二、财政学类本科专业的教学情况

1. 专业课程设置

在对开办财税专业的高校进行调查时,问卷要求填报专业课程。收回的问卷共计填报了523门课程(平均每个专业填报9.34门),剔除相同或相似的课程,共有70门课程。

在专业基础理论课程方面,较多高校选择:宏观经济学、微观经济学、计量学和统计学。在财税专业课程方面,填报数量在10次以上的课程有11门,相对较为集中,分别是财政学、中国税制(税法)、政府预算、税收筹划、税务管理、国际税收、政府会计、国有资产管理、纳税检查、税收经济学和公债学。在其他专业的热门课程方面,比较受欢迎的有:基础会计、金融学、中级财务会计、财务管理、社会保障学和资产评估等。这反映了就业去向多元化对课程设置的客观要求。

调查结果显示,不同类型的高校课程设置的结构有较大差异。其中,“985工程”高校和“211工程”院校的专业基础理论课比重最高,财税专业课程比重最低;一般院校的基础理论课和其他专业课比重较低;独立学院的基础理论课比重最低。虽然在调查样本中有较多高校属于研究型大学,其财税专业的培养目标也是研究型和创新型,但是从课程名称和各校填报数量来看,还存在需要完善的地方。例如,在总计56个专业中只有8个专业开设财政史或财政思想史课程,而该课程是深入研究财政学的重要课程,是整个财政学体系中的重要组成部分,应该给予更充分的重视。

2. 教材选用

总体上,有83.3%的高校有教材选用管理办法。超过一半(57.14%)的高校由任课教师自选教材,其次是使用统编教材(37.5%)和由学科带头人推荐教材(23.21%),很多高校采用多种教材选用方式相结合的选用原则。从不同学校类型来看,“985工程”高校和“211工程”高校由任课教师自选教材的比例最高,使用统编教材的比例最低,可能的原因有二:一是“985工程”高校有教材选用管理办法的比例较低,任课教师的独立性较强,倾向于自选教材,二是“985工程”高校和“211工程”院校的办学历史较长,有一些约定俗成的惯例,加之任课教师的授课经验也较为丰富,对教材选择更加自主和灵活。一般高校使用统编教材的比例较高,略高于自选教材的比例,规范性较强;而独立学院多数采用由学科带头人推荐教材的方式,这可能是由于独立学院的办学历史较短,年轻教师的授课经验尚不丰富,由学科带头人推荐教材,有利于提高办学质量。

3. 实践教学

在对用人单位的调研中,所有单位都认为在财税专业人才培养中进行的实践教学非常有必要。调查结果显示,财税专业实践教学的现状主要有以下特点:

(1)实践教学环节内容丰富。从总体上,所有样本高校财税专业均设有实践教学环节,而且实践教学环节种类较为丰富,66%的高校设有4种及以上的实践教学环节。在各类实践教学环节中,“社会实践”是最普遍的一种形式,有98.2%的高校选择;其次比较普遍的形式是课程实验和教学实习,分别有89.3%和83.9%;科研训练有71.4%的高校选择。另外还有12.5%的高校采用了其他实践教学环节,例如自主实践、校内仿真实习、集中实训、行业调研、毕业实习等。

(2)专业实验室得到有效推广。调查发现,我国高校财税专业平均每所高校建设实验室1.06个,但各类学校存在较大差异。独立学院实验室数量偏低,每所高校平均有0.67个,换言之,并非所有独立学院都设立了专门实验室;一般院校实验室数量较多,每所高校平均有1.15个;而“211工程”高校和“985工程”高校平均只有1个实验室。

(3)实习基地数量差异较大。调查发现,平均每所高校财税专业有8个实习基地。各层次学校之间差别较大,“985工程”高校实习基地数量偏低,平均仅有5.5个,可能是因为这些学校更注重研究型人才培养,学生升学比例较高,不需要建设太多的实习基地。“211工程”高校平均有11.4个,一般院校平均有8.2个,而独立学院仅有3个。

4. 教学质量评估

从总体上看,有87.27%的高校建立了教学质量定期评估制度。从各类型学校看,“985工程”高校已建立教学质量定期评估制度的比例最高,达92.86%,独立学院的比例最低,仅为66.67%。各高校为提高其本科教学质量都采取了积极的措施,所有样本专业均采取了学生评教,高达96.36%的专业采取了领导专家听课的措施,这说明各高校的质量监控措施基本到位。对教学评价的结果利用方面,有72.73%的专业设置了奖惩制度,有21.82%的专业采取了二级学院督导制、教师定期交流、课程分级管理制度、校长和院长教学贡献奖等其他教学质量监控措施。

三、财政学类本科毕业生的就业情况

1. 总体就业率

样本高校财税专业学生近三年平均就业率为95.34%,高于近几年全国本科毕业生平均就业率。从学校层次来看,“985工程”高校的就业率较高,平均为96.08%,“211工程”高校的平均就业率为93.32%,一般院校的平均就业率为95.58%,独立学院的平均就业率为95.38%。从学校类型来看,财经类院校财税专业毕业生在就业上具有一定优势。财经类高校的平均就业率达95.83%,高于平均水平;综合类高校的平均就业率为94.41%;理工类高校的就业率为95%。

2. 首要就业去向

首要就业去向实际是调研高校对毕业生就业去向的主观选择和排序,并不等于实际去向。从总体上看,财税专业本科毕业生的首要就业去向较为集中,76%毕业后选择去企业,其中35.2%选择金融机构,18.5%选择工业企业,16.7%选择商业企业,5.6%选择各类事务所中介机构;其次是升学,有27.8%的毕业生选择,比重也较大;而选择传统就业方向财税机关的仅为13.3%、其他机关事业单位的仅为1.9%。可见,就业方向已发生了变化,企业已成为财税专业毕业生的主要去向,这可能与目前第三产业大发展尤其是新兴服务业勃兴的背景相关。

3. 就业去向的院校差异

从学校层次上看,“985工程”高校的首要就业去向选择升学的比例最高,达71.4%;“211工程”高校的就业去向集中在金融机构,达62.5%;一般院校的就业去向较为多元,各类型单位都有,其中金融机构(43.3%)、工业企业(30%)、商业企业(26.7%)相对较多。因为独立学院样本太少,难以说明其就业去向的差异,在此不做分析。

四、财政学类本科专业建设的基本成效

调查显示,经过多年的努力,我国财税专业的建设和发展成效显著。

1. 人才培养目标呈现良好适应性

财税专业人才培养目标定位比较适应社会经济发展需要。从就业率来看,近三年样本高校财税专业学生的平均就业率为95.34%,表明财税专业人才培养的适应度较高。调查也发现,样本高校都认为自身人才培养适应经济社会发展需要,70%以上的高校认为适应或很适应社会经济发展需要。从就业去向来看,学生就业去向发生了根本改变,由过去以财税机关为主转变为以企业为主,各高校能够面向市场,调整课程设置,加强实践教学,使得目前的财税专业人才培养较为贴合社会经济发展需要。其次,从人才培养目标与学生就业去向的匹配度来看,以应用型、复合型为人才培养目标的,毕业生选择直接就业(非升学)的比例较大;以研究型、创新型为人才培养目标的,选择升学的比例较大,财税专业人才培养目标与学生就业去向比较匹配。

2. 课程体系较为完备

通过长期的积累和完善,财税专业形成了较为完备的课程体系。首先,财税专业课设置相对集中。比如在专业基础课方面,普遍开设宏观经济学、微观经济学和统计学等;在专业课程方面,普遍开设财政学、中国税制(税法)、政府预算、税务管理等。其次,课程设置能与时俱进。表现在应用性课程比重增加,根据财政理论与实践的发展趋势和就业需求调整课程设置,根据毕业生就业去向的改变更新课程设置等方面。最后,课程设置能因校制宜。调研发现,不少高校都能根据自身师资、区位、定位等情况开设审计学、数据库技术、社会科学研究方法等特色课程,为学生的错位就业、差异化发展提供了很好的条件。

3. 实践教学初显成效

财税专业实践教学成效较为显著。所有样本学校财税专业均设立了实践教学环节,而且实践教学环节种类较为丰富,包括社会实践、课程实验、教学实习、科研训练、自主实践、校内仿真实习、集中实训、行业调研、毕业实习等形式。60%以上的学校设有4种及以上实践教学环节。财税专业实习基地建设力度很大,平均每所样本高校有实习基地8个,“211工程”高校实习基地的平均数量甚至超过11个。实践教学的开展,有力地促进了财税专业人才培养。

4. 师资队伍整体水平较高

我国财税专业发展的历史比较悠久,很多老牌高校长期开办财政学类专业,学科基础深厚,积累了大量的优秀师资、储备了大量后备人才。整体上看,财税专业师资水平较高,生师比、具有研究生学位(硕士、博士)教师占专任教师的比例、具有高级职务(副教授及以上职称)教师占专任教师的比例等指标都已经达到或远超过教育部本科教育评估的优秀标准。但是,我们也注意到,师资水平在不同类型高校间呈梯次分布,部分院校尤其是独立学院的师资水平不容乐观,独立学院的副教授及以上职称教师比例和博士教师比例均与平均水平相差20余个百分点,急需提升;同时,即便是部分“985工程”高校和“211工程”高校,由于师资队伍的年龄结构和知识结构也不尽合理,教师的梯队建设和知识更新仍有待加强。

5. 质量评估与监控制度基本形成

目前,各高校财税专业质量评估制度基本建立,为提高本科教学质量采取了学生评教、奖惩制度等许多积极有效的评估措施。同时,加强监控制度建设,确保各项质量评估制度的有效落实。比如,把教学工作作为一把手工程,院系领导是所在单位教学质量的第一责任人,层层抓落实,确保教学中心地位;在绩效考核和职称评定时,坚持实行教学质量和教学表现“一票否决制”;实行学校领导联系教学单位制度;将本科教学工作纳入院系管理考核指标体系。通过有效的评估和监控,切实保障了财政学类本科专业的教学质量。但在一定程度上仍存在重视评估过程而忽视评估信息利用的现象,有待改进。

五、存在问题与相关建议

1. 适当降低总学分

减少本科学分是现阶段人才培养改革的重要趋势,过高的学分要求不利于创新人才培养,限制了学生实现自主学习的主观能动性。总体来看,财税专业的总学分设置偏高。调研发现,样本高校的平均总学分为165.5,其中总学分设置集中在160~169学分的专业占51%,170乃至180学分以上约占32%。根据武汉大学2014财政、税收学排名情况发现,前十高校的平均总学分为160~162,部分“985工程”高校甚至只有140学分,远低于样本高校的平均总学分。财税专业有必要逐步推进学分改革,适当削减总学分,增加实践学分。通过倡导学生自主学习,加强通识教育,强化创新能力和实践能力培养,创新教育教学方法,加强重点实验室和研究基地等的建设和开放力度,支持本科生参与科研活动等人才培养模式的创新举措,加强创新人才培养力度,进一步提高人才培养质量。

2. 优化课程设置

调研发现,一些财税专业基础课程被弱化,比如财政史仅有8所高校开设,这不利于学生形成扎实的专业理论基础;一些学校通识类课程严重不足,跨学科、跨专业的新兴交叉课程缺少;社会研究调查方法等工具类课程在一些学校未得到应有的重视。财税专业课程设置需要进一步优化,建议各高校在不减少专业主干课程的前提下,根据自身定位与学生选择,设置个性化的课程体系。研究型高校应该充分挖掘本校的优质资源,加大力度开设研究型课程,如财政史、经济数学、计量经济学、中高级西方经济学,并以此为基础探索本硕连读的培养模式,使人才培养保持连贯性;以教学为主的一般院校,需要更多考虑提升学生就业竞争力,要增加财务、会计、法律、管理、金融等与实务关联较密切的课程,提高素质训练课程,增强学生实践能力。其次,各高校尤其是一般院校和独立学院要进一步提升信息化建设水平,重视利用开放课程(慕课)和精品课程等网络资源,突破自身师资的限制,优化教学计划和课程体系。

3. 强化实践育人

实践教育能够有效提升学生的团队精神、社会适应能力。调研发现,用人单位特别注重学生的综合素质,然而,不少高校财税专业的课程设置与实践存在一定程度的脱节,人才培养与社会需求的联系还不够紧密,还不能适应学生多元化发展以及用人单位对综合素质的要求,需要进一步强化实践育人。首先,各高校应结合专业特点和人才培养目标,制订实践教学标准,明确专业实践和非专业实践界限,切实提高实验(实训)、实习、社会实践和毕业论文质量。其次,提高课程、教学与实践的契合度,在课程设计时注重实践课与理论课的结合,加强设置桥梁课程,增设社会研究方法等工具类课程。教学内容上,应更加贴近实际、贴近市场,应鼓励专任教师与具有一定经验和水平的实务工作者共建财政学类专业特色课程,加深学生对财税专业实务的了解。最后,加强实习基地建设,注重实习基地准入门槛和后续建设,切实发挥实习基地的平台作用,鼓励学生广泛开展社会调查、志愿服务、公益活动和挂职锻炼等专业社会实践活动。

4. 加强师资队伍建设

尽管财税专业师资水平总体较高,但部分院校尤其是独立学院的师资水平不容乐观,且财税专业专任教师存在进修与培训不够的现象,需要进一步加强师资队伍建设。首先,要着力推进不同层次院校间的师资交流。985、211工程高校财税专业的师资水平较高,要充分发挥引领、示范和辐射作用,通过访问学者、博士后研究、培训班等形式为弱势院校开展师资培训。其次,在教指委的指导下,各类高校也要发挥教师(教学)发展中心的作用,根据财税专业教学能力发展需要,积极借鉴引进先进教育理念和教育教学管理经验,开展教学研究、教学能力培训、教学服务咨询、教学质量评估,不断改善教师教学,提升整体师资水平。

5. 严格把关教材建设与选用

仅根据上海财经大学图书馆的收录图书进行检索,就找出在2010~2013年期间,我国出版的各类《财政学》、《公共经济学》教材78本,质量良莠不齐,重复建设严重,浪费了大量的人力物力。建议各院校在教材出版、资助与奖励方面,加强论证,严格评估和把关,提高教材出版质量。对于专业核心课程要选用优秀教材,尽量选用获国家级奖、国家规划立项、国内外知名学者编写的教材。

[感谢49所高校的56个财政、税收专业和10个用人单位配合调查并及时反馈调查问卷,本文研究得到了教育部专业综合改革试点项目和上海财经大学教改项目的资助]

[责任编辑:周 杨]