明代贵州提学官员与地方社会

王 力,王凤杰

(贵州民族大学 文学院,贵州 贵阳 550025)

提学是明代负责地方文教的官员,全称“提督学政”。其职责包括纠学校风纪、考师生优劣、化育子弟、监控学术思想等。贵州于永乐十一年(1413年)建省,成为明代最后一个确定的行省,其各项建制逐次完备,地方文教渐渐发展,提学官员在其中起到了不小的作用。本文拟对整个明代的贵州提学官员进行研究,析其事功。

一、明代贵州提学官员的设置

贵州建省以前,久为羁縻之地,朝廷并不设学。建省以后其学校、选举事均由云南兼理。成化六年(1470年)时贵州巡抚秦敬上奏“贵州学校悉属云南提调佥事兼理,相去动经千里,往来考试不便,乞令本官专理云南学政,本省从分理官兼之”[1]卷78。此年距明代立国已有百年之久,距贵州建省也有57年,云贵两省幅员辽阔,不便于提学官员巡考各地,尤其是官署设于云南省城,其距黔滇交界的普安州也有千里之遥,若赴黔省东北的思南、铜仁二府,其距离已近三千里。如此遥远距离的巡视,不惟消耗更多人力赀财,也影响工作效率。因此在秦敬奏请之后,朝廷便从其请也。但这一次貌似顺利的互动却没有认真落实,以至于弘治四年(1491年)时贵州巡按汪律旧事重提“贵州学校以云南提学佥事兼领,地远不能遍历,请改命贵州兵备副使带管”[1]卷47。礼部复奏后,朝廷又一次批准此事,自此贵州的学政事务方真正独立出来,但由掌监督军事的兵备副使兼管,仍无专职官员。学校事务也曾由掌刑名的按察司管理,此种模式的管理自然不利于文教事业,故在嘉靖十二年(1533年)六月,贵州巡抚徐问上疏指出“学宪造就人才,厥职甚重,且比来贵州多士,视昔数倍,每次岁巡历考校,尚有未周,屯田水利宜责成各分巡道经理为便”[1]卷151。值得注意的是,这次奏请正值贵州申请乡试独立开科的关键时期,自弘治九年(1496年)贵州巡抚邓廷瓒起,历经多次奏请,均遭礼部驳回,影响这一决定的因素涉及政治影响、文教水平及财政支付能力等诸方面,为此贵州官员作出了种种努力以求软硬件各方面达标,学政事务专门化应是为申请开科所增的筹码之一。这一次申请经户部复议后准予从之,自此贵州学政不仅事务独立,官员也走向专门化。

关于此事,民国《贵州通志·前事志》亦有记载,其弘治十八年(1505年)记“是年始专设贵州提学副使,以沈庠为之”,其时间与人物的信息均与实录不同,首先,上述徐问之奏表明嘉靖十二年(1533年)时贵州提学官员尚未专职化,而实录所记弘治四年(1491年)“复除广东布政司左参政刘宪于贵州、山西按察司佥事杨一清于陕西提调学校”,表明沈庠并非最早,而沈庠任职时间应始自弘治九年(1496年)而非十八年 (1505年),“升……刑部郎中沈庠……俱为按察司副使……庠贵州”[1]卷109,自弘治十六年(1503年)起,任职者便是毛科。民国《贵州通志·前事志》系征引史料而成,史料来源均已注明,其中明代国史多参考《明史》《明纪》《明通鉴》《明史纪史本末》,并未参考《明实录》,从史料的真实性权威性来看,似也应以《明实录》为佳。因此《前事志》所记难以证实。①《前事志》之说或从况叔祺《提学题名碑记》所云“得上元沈君而下凡二十四人”而来,况氏之说下文有述。

二、明代贵州提学官员的职责及地位

明初地方学政无专人管理,《明史》云:“生员入学,初由巡按御史、布按两司及府州县官。”[2]卷69直到正统元年(1436年)方设专职,南、北两京设提学御史,各省则由按察司、副使、佥事充任,贵州提学官员专职化时间偏晚,其人兼具多重身份。“正统元年始置提学官员,使专提督学政。南北直俱御史,各省参用副使、佥事。”[2]卷69可知明代各行省的提学官员均由副使、佥事担任,而两者的数量多数情况下并不确定,除了提督学政、驿传、清军及分巡威清兼兵备、分巡毕节兼兵备四种,正统八年(1443年)时贵州还曾增设屯田副使一人,其数量至少有五种之多。同时兼职情况也很普遍,嘉靖八年(1529年)增设屯田副使时,“以提学事简,令兼屯田水利,而屯田副使改为清军兼驿传矣”[3]卷7。这种情况带来了历史记录的混乱,故《贵阳府志》曾提到“旧志提督学政、驿传、清军……皆不区别,今亦无所考”[3]卷7,所指出的正是明代提学官员身份复杂化的结果。

明代贵州学政事迹在史籍中的记述较少,国史中有传者仅席书、万士和等廖廖数人,且记其在黔事绩极简,如席书仅有“时王守仁谪龙场驿丞,书择州县子弟,延守仁教之,士始知学”[2]卷197一句,并非传记主要内容。令人惊讶的是,贵州方志中竟然无法排列出完整的明代贵州提学官员名单,缺漏颇多。事实上早在嘉靖三十八年(1559年),出任贵州提学副使的况叔祺就遇到了此种问题。其《提学题名碑记》云:“国朝稽古建官,尤重文学之臣。在两都,命司成掌其事;在诸路,命宪臣奉玺书乘传,得非隆官师、求茂材异等、光辅中兴之业乎?岁已未,预算在礼官大夫督学贵阳,即至,阅公署旧无题名。夫今之守一官者,无论中外巨细,其所居必纪名,而贵之督学独缺焉,曷以昭懿矩垂将来?爰慨文献之莫征,悼先哲之易泯,搜求往牒,咨询故老,得上元沈君而下凡二十四人,以予耳目所睹,记其人皆卓荦静恬、韬光匿美、列于不朽之途,视他省为独盛,何以哉?”[4]卷21况氏就任后欲查前任名单而不可得,可知当时已不易确知旧任官员详情,咨询故老所得的名单上至弘治九年(1496年)任职的沈庠,沈氏之前的情况依然阙如。造成这种情况的原因一方面是因为贵州史料缺失较多。《四库全书总目提要》在介绍乾隆《贵州通志》时就指出贵州不仅“古来纪载寥寥,最为荒略”,而修此前诸志时也“终以文献难徵,不免阙漏”[5]卷68。《贵阳府志》也有“贵州文献多缺”[3]卷68的说法,与之形成对比的是督抚类官员无论在国史还是方志中都能基本构建起完整的信息系统,说明提学官员的地位难与督抚相比。原因之二便是上文提到的贵州提学官员专职化时间较晚,早期官员资料多被忽略,因此导致提学官员的记载缺失。

三、提学官员的地缘与学缘

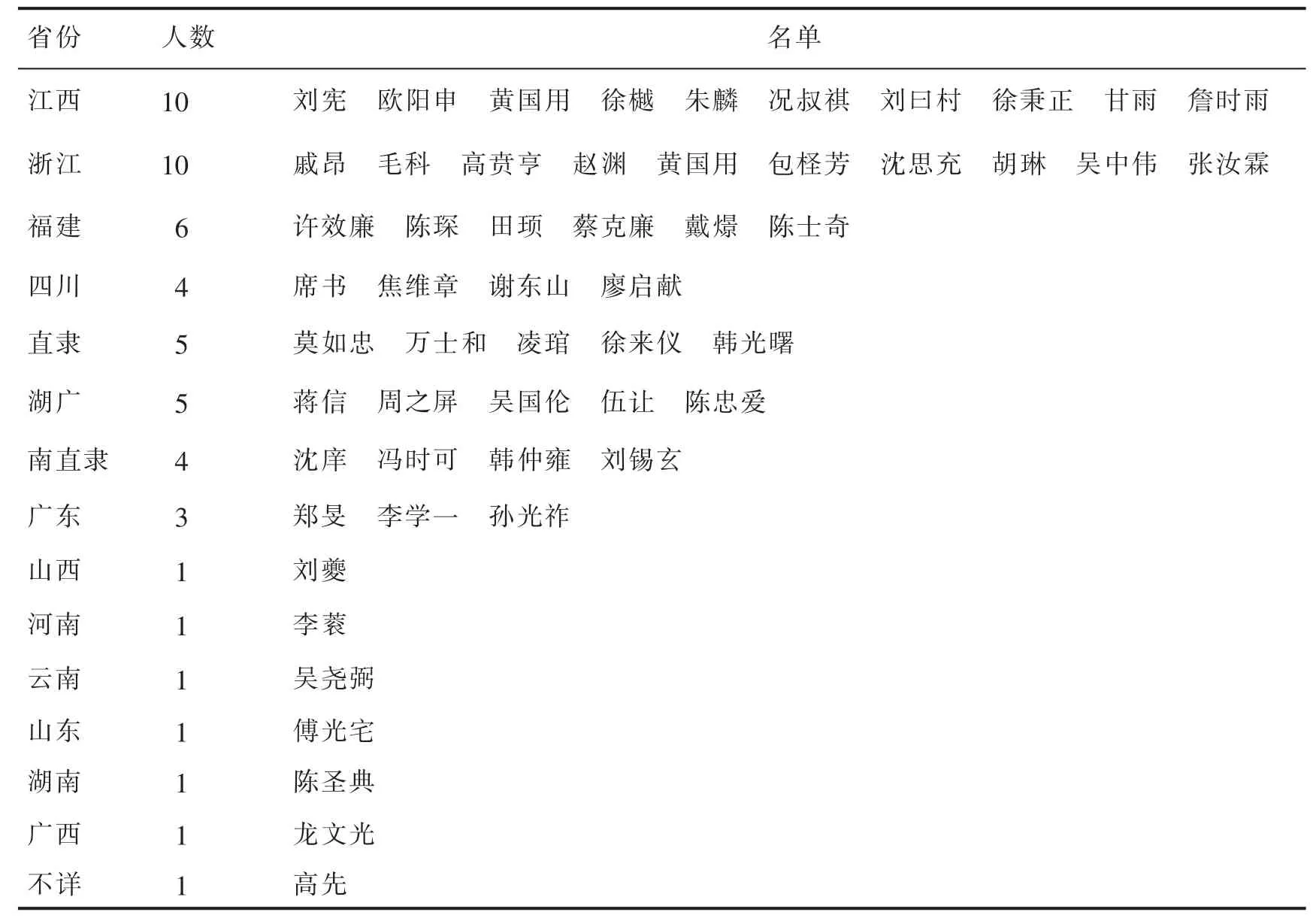

明代贵州提学官员均具备进士身份,这与朝廷的规定相符合。进士出身保证他们具备良好的儒学修养,对于推行文教、化育民众是一种优势。若从地缘角度分析,则有史可查的明代贵州提学官员的分省情况见表1。

他们的籍贯涵盖了当时所有行省,吴宣德的研究认为“明代各地进士的分布,依序为南京及南直隶地区、浙江、江西、福建、北京及北直隶地区、山东、河南、湖广、四川、山西、陕西、广东、云南、广西、贵州”[6]496。在表1中的不完全名录中,贵州提学官员出身地的前三位为浙江、江西、福建,恰是进士产出地的第二、三、四名,因此提学官员的分省数量与进士产出数量基本成正比关系。唯有产出进士最多的南京及南直隶地区是个例外,虽然此地区几乎每科会试的中式数都居全国首位,但其在表1中所占的比率却较低,是缺乏记载还是有特殊的原因,因史无明文,尚无法得知。

因为他们来自全国各地,不仅避免了单一籍贯带来的负面人事影响,也避免了学缘结构的单一。南直隶、江西、浙江、福建等省在明代都以学风优良著称,来自四川蓬溪的席书其家族为当地文化世家,历世遵儒好学,直隶人万士和之父万吉即被时人认为“有学术”。其中最有影响的学术力量便是阳明弟子。在《阳明弟子传纂》中,席书、蒋信、徐樾分别被归为南中王门弟子、楚中王门弟子和泰州王门弟子,[7]卷3,卷4,卷7此外,见于《阳明年谱》者又有萧璆、赵渊二人,[9]目录他们对于阳明心学在贵州的传播起到了重要的推动作用。

表1 明代贵州提学官员籍贯表

四、提学官员与贵州文教

督导学政、化育人才是提学官员的本职工作,从史料看,多数贵州提学官员都能恪尽职守,他们的事迹大都可见于贵州方志中的“宦贤”“宦迹”列传或官员家乡方志的“乡贤”传中,评语多从“博学、勤谨、公平、开明”诸方面着笔。如蒋信“文章节概,为品流第一,训迪生儒以默坐澄心,体认天理。一时士习翕然丕变。虽喜怒不形,第规规自度,而潜移默动有出于劝督之外者。所奖拔,尽名士”[8]2222。萧璆“教范严正。后乞归,日与门人论学不倦”[8]2224。名列“后七子”之一的吴国伦在贵州提学官中诗名最盛,却并不以此自矜,亦不专以所长授诸生,“教贵州士以实、以让,不专以文”[8]2230。凌琯的“古心正气”被认为近世难有人相比,“试事峻,惓惓举文、行、忠、信四字为启迪,学者翕然以山斗宗之。每晨起,必冠服礼先圣像,后出视事,虽寒燠不辍”[8]2235。此几人可算是严肃认真型教育官员的代表,对于文化基础薄弱的贵州而言,在学校与科举紧密联系的时代想要取得文化的发展,严格要求是很必要的。有些官员则以普济之心广开化导之门,对于惯遭歧视的少数民族子弟也一视同仁加以教育,如赵渊“尝取苗僚子弟衣冠习礼,真有变夷之意云”[8]2215。徐樾则“尝取夷民子弟衣冠之,训诲谆切,假以色笑”[8]2219。这种开明的教育态度不仅无愧前圣“有教无类”之诲,亦与现代教育精神相合。万历年间的李学一因“校诸生,矢公矢明”而“全黔称得士”[8]2237,崇祯年间的龙文光则不仅公平且注重工作技巧,“督学贵州,刚直不阿,校士必婉曲训诲,士多化焉”[3]卷59。对于土著与移民杂处,府卫相间的明代贵州而言,这种公平的态度无疑能避免许多矛盾的产生。也有官员不惟熟读经史,对贵州的地方性知识也颇有兴趣,如被认为“大雅好古,深仁岁泽,造士宜民”的郑旻对贵州舆地就颇有研究,其《牂柯江解》一文便广涉贵州历史人文地理。

有些官员不仅恪尽职守,而且有赈贫济弱的义举。如万士和“禔躬方正,师道尊严,士类蒸蒸丕变。黔僻万山中,田畴错壤,民故艰食。公念士贫者别无以治生,乃出鍰金易粟八十石,稍仿晦翁社仓遗意,使贫士得春食秋还”[8]2227。此举不仅直接起到资助贫生的作用,而且感召他人接续济贫,受到感染的按察史冯成能便“睹督学义仓之意,慨然咨嗟永叹。于是以粟易金,益以俸薪百八十缗置水田二分,实计四十亩。每秋成积贮,视诸生贫乏有差而多寡其数,无改万公之旧,第务增拓之”[8]2227。贵州贫生众多,万氏所倡之义举令黔士深为感佩,“至今黔士不忘冯公德,而益思万公贤”[8]2227。

明代贵州提学官员的另一文教功绩在于纂修史志。现存明代贵州方志有弘治《贵州图经新志》、嘉靖《贵州通志》、万历《贵州通志》、万历《黔记》、万历《黔志》、万历《贵州名胜志》、嘉靖《普安州志》、嘉靖《思南府志》、万历《铜仁府志》。后三者为府州志,按明代惯例由地方长官主持纂修,府由知府、州由知州。万历《黔志》、万历《贵州名胜志》为史地专志,万历《黔记》为私撰方志,真正意义上的官修省级方志是上列前三部,其修志者署名分别为沈庠、谢东山、沈思充,均为贵州提学官员,其始任时间分别为弘治九年(1496年)、嘉靖三十一年(1552年)、万历二十四年(1596年)。此外,《贵阳府志》曾记今已失传之明崇祯《贵州通志》为龙文光所修,[3]卷59龙于崇祯年间主贵州学政。

由此可知,几乎所有明代贵州省志都由提学官员主修。修志并非提学官员的职务要求,按明代惯例,省志一般由一省行政长官如布政使、巡抚之类主修,各级官员相应参与,主管文教的提学官员当然会位列其中,但志书成后主修往往由前者署名。考察明代贵州邻省云南广西的省志,除“修”与“纂”署名同一人者,其修者多为巡抚总督,纂者为提学官员。贵州则由提学官主修,纂者为儒学教授、训导或有宿望的乡贤,何以贵州会有如此特异之举?一则可能贵州立省便因地处西南交通枢纽,为地区军事要地,朝廷治黔首重军事,其督抚官员因此并不以文教为重,甚至可能将提学官主修省志作为地方政策;二则可能首次修志时因某种具体原因由提学官主持,后来约定俗成所致;三则可能参与者甚众,但提学官出力最多,故署其名。诸种原因均能表明提学官在修志中的重要地位,由于贵州明代史籍存世较少,这几种省志已成为了解明代贵州最重要的史料。其中嘉靖志今仅可见于天一阁,万历志则早已佚于国内,近年所见翻印自日本藏本。贵州方志内容最丰富、体制最完备者当数民国《贵州通志》,该志修纂时参考前代省志多用康熙志及乾隆志,若当时能参阅嘉靖万历志,或可撰文更精。可以说,为贵州明代史料保存作出最大贡献的正是这些提学官们。

五、提学官员撰述与贵州文化形象的建构

明代贵州提学官员的诗文可见于方志及其别集之中,方志所记为涉黔之作,别集因其内容丰富,则常可补方志之阙。写景状物是其涉黔诗文的最主要部分,描写对象则有“山”“洞”“关”等,主题则以突出黔中山川秀奇为多,山峦之巍峨错落,崖壁之刻削天成,洞穴之幽诡奇幻,山泉之明净澄澈,莫不书之笔端。一些特秀之景,常为多人描摹。如贵阳城南的碧云洞,今可见提学官之诗便有沈思充《碧云洞》《再游碧云》诗、李学一《碧云洞诗》等①此部分所引诗歌均出自万历《贵州通志》卷二十四“艺文志四”,书目文献出版社1990年版。不再一一标注。。李学一笔下的山洞“巍峨嵂崒从天落”,洞口可见“飞泉万派穿幽壑”,山顶有穴可透光亮,映照出的穹窿万象“重旒悬芷光陆离,翠霭明霞喷薄”,以致好游佳胜的李学一自叹 “眼中未见如此奇”,徘徊日暮之后“聊赋新诗一记之”。沈思充更将其视为天工妙手,“茗箇窍中别有天,阿谁巧构神明宅”,甚至一游而再游,将碧云洞随时而变之美呈诸诗章,春季之“波荡渊鱼乐,山辉洞玉奇”亦令其“不厌乘轺过,何妨秉烛随”,皆以欣赏黔中山水为乐事。这些公余闲暇时的随兴之作少了官场身份的束缚,正是心灵的自然释放,其对于眼中景物的赞赏发乎真心,也为外人认识贵州风景提供了正面的宣扬。

值得注意的是,在一些涉及衙署、驿铺的诗文中,景物、情感的色调则以灰暗为主。吴国伦笔下的赤水公署“突兀蛮山合,参差雉堞低。人家悬碧石,公署出丹梯。夜静水声乱,日高云气迷。床头白麈尾,愁绝自提携”,所用修饰多为消极词汇,山中雪景本奇美,但吴氏于署中登阁望雪兴发出的却是“乡关与京阙,何处白云层”的感伤,沈庠眼中的思南公署不惟地处偏僻,“僻郡无城四野荒”,而且易催身世之伤,“朔风此日催寒急,犹自天涯理敝裳”,驿站的描写则偏重于比公署更差的自然环境与物质条件。总体而言,此类作品中的高频词汇除了“荒”“蛮”便是“愁”“迷”,为什么两类诗文中的贵州形象有如此巨大的差异?主要原因在于其身份角色的变换,公余出游是以自然人身份倘佯于山水之间,眼中只有山水,灵秀自是灵秀。公署驿铺之作下笔时便已回复到官员身份,山水也只是衬托心境的布景,游宦者辗转各地,难免把各地互为比较。其对公署驿站的描写其实是明代贵州的别样写照:一是人口较少,因此衙署四围空旷;二是经济落后,驿站条件简陋;三是官员以治黔为苦,对贵州怀有“蛮荒”的成见。此类书写对贵州社会落后形象的建构起到了推动作用。

提学官员的职务核心是地方文教治理,其对贵州文教的记录与评论具备权威性,此类资料可分两种,一是个人抒怀之作,一是公牍文书,后者占多数且史料价值更高。二者共同之处在于无论是否有消极内容,其中必定包含积极评价。沈思充主持生员考试时将天气也特意进行艺术化处理,“春城瘴如归,晴鸟任飞扬”,景物的形态与词汇的色调皆以明朗为主,意在突出正面的象征意味。“锦桃红映日,明李白于霜。伫看成蹊处,无言意渺茫”中“桃李不言,正自成蹊”意义的运用正是对人才繁盛的变相陈述。第二类资料中涉及学校、科举与地方文化者较多,地方学校的设立、裁撤、改并均由提学官管理监督,因此涉及学校事务者多出其手,既有奏议,也有记体文章,其中不少都对未来作出乐观预期,同时也多指出贵州文教落后、办学条件差、士风驰废的现实。吴尧弼《改拨定番州学议》中指出定番州生员“住居百里之外,每遇朝祭大礼,多不赴学,及至行查,多以路远借口”[4]卷19,沈思充《申饬学校事略》则清醒认识到边方兴教之难,“如黔寥寥荒徼,在在山溪险阻,不若通都盛藩,师友观摩,可随取而随足,故需教也特亟”[4]卷19,因而建议在贵州多设学校。在总结贵州文教成绩时,则又以正面旌扬为主,有时先以“蛮府”“天末”称之,亦不过是欲扬先抑的手法,后头总有夸赞的词语。其文章呈送对象的身份越高,潜在读者越多,这种现象就越明显。吴国伦为万历癸酉科贵州文武乡试所作的乡试录序就充分表明了这一点。其《乡试录后序》开篇即言贵州为“故徼外地,无论汉唐,在虞夏时仅以声教暨之,造自高祖皇帝始入职方,为冠带之国,至今西珥夜郎之域焉”[9]474,《贵州文举齿录序》也以传闻中贬抑之辞发端,“今天下执图经而谈方岳者,莫不广内地而隘黔,以为黔故蛮府,不足以当诸行省之一隅”[9]483,但他话锋一转,或批驳此类言论,或专言其利。《乡试录后序》的后半部分便大赞贫瘠土地所产之士风淳朴,“今观贵土瘠而物力最侵,士伏穷巷,率多不克,短褐不完,甚者不免于负汲,无复纷华淫丽之习,足以荡耳目而夺其恒心,此其质不易漓也”[9]475。是年贵州乡试录取三十人,吴氏为之大呼 “士至三十人,岂无可畏且爱者乎?”[9]484乡试录既要上呈礼部,又要公之于众,仪式意味重过感性表达,套话谀词较为常见,较之钟惺,吴氏的部分认识还算客观,但其褒扬之意犹自明显,一是自己身为文教官员,黔士成绩是其政绩考核的重要内容,是影响未来升迁的重要因素,因此其有美化治下文教实绩的功利驱动;二来学使为皇家所派,是朝廷治理地方文教的代理人,士风之兴颓关乎皇家形象,颂扬士绩学风既能婉曲述职,又堪为君王颂德。吴国伦将贵州文教日盛的功劳归于本朝列位皇帝,尤其是刚登基的万历帝,认为其“富于春秋,方夙夜锐情理道,敦本尚实”[9]475是自己“文翁化蜀”的根本动力。

各种外在因素使提学官的职务书写难免虚饰之嫌,其诗文中所塑造的“贵州形象”须辩证分析,只取片言以佐论证难免偏颇,这是需要高度重视的。

[1]明宪宗实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所校印本,1961.

[2]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.

[3]周作楫.贵阳府志[O].咸丰二年刻本.

[4](万历)贵州通志[M].北京:书目文献出版社,1990.

[5]永瑢.四库全书总目[M].台北:台湾商务印书馆影印本,1983.

[6]吴宣德.中国教育制度通史[M].济南:山东教育出版社,2000.

[7]余重耀.阳明先生传纂附阳明弟子传纂 [M].上海:中华书局,1928.

[8]郭子章.黔记[M].贵阳:贵州人民出版社,2012.

[9]吴国伦.甔甀洞稿[M]//影印本续修四库全书:第1 350册.上海:上海古籍出版社,2002.