地方本科高校转型发展需要明确的基本问题

胡晓清 李建启

目前,为了解决我国产业转型升级加速与高技能人才短缺的矛盾,国家明确提出要牢固确立职业教育在国家人才培养体系中的重要地位,构建以就业为导向的现代职业教育体系,教育部已经将“引导一批高等学校向应用技术类型高校转型”列入2014年工作要点,标志着地方本科高校转型即将启动,意味着1999年以来新设的699所本科高校要首先进行改革。然而,面对我国高等教育的重大改革,这类高校普遍存在知道“为什么转”但不知“怎么转”的困惑,直接影响转型速度和内涵转型的实现。为此,本文拟从国家与高校两个层面、培养理念与实际操作两个角度,就地方高校发展转型需要首先明确的几个基本问题进行研究,供同类高校参考。

一、科学分类:地方本科高校发展转型的基本前提

从我国地方本科高校建设的初衷来看,目前提出的发展转型是回归或转轨。地方本科高校的办学定位是培养应用型人才,这类高校之所以在前期发展中出现偏差,主要原因是缺乏科学的行政导向和资源的非均衡配置。长期以来,我国惯用“一把尺子”来衡量所有高校,按高校等级配置资源,按办学层次来评价办学水平,导致办学历史较长的地方本科高校极力追赶“985”和“211”,而新建本科高校发展则处于“攀高无能力、落地不甘心”的两难状态。因此,要实现我国高等学校的特色发展,落实分类指导、均衡配置资源是必要前提。

潘懋元先生曾经指出,高等教育分类是为了更好地认识、研究和引导高等教育发展而将高等教育系统划分成不同的类型和层次,从而确定高等教育系统中各子系统及各要素间相互关系的过程。①然而,审视我国高校分类现状,无论是按研究型、研究教学型、教学研究型、教学型分类,还是按985、211、地方高校分类,都没有突破按办学层次划分等级的范畴,属于单一类型的“直线式”结构。纵观我国高校分类的研究,尽管人们从社会学、哲学、管理学等不同角度提出了很多理念与认识,但对究竟如何分类表述不足,尚未形成可操作的具体框架。

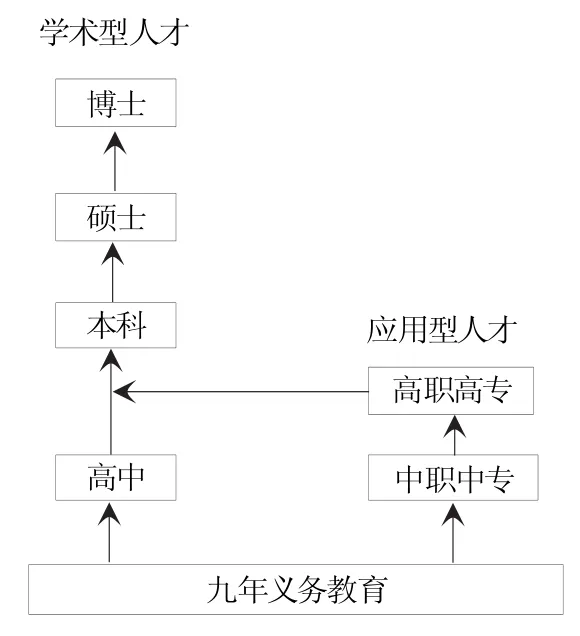

实际上,高校分类无非有两种基本方法:一是分类学方法,即基于可观测和可测量的经验性特征来区分项目;二是类型学方法,即在概念意义上多维度划分一组既定的项目。②我国现有高校分类之所以形成“直线式”结构,原因在于采用了分类学方法,以办学层次为依据,以学术型人才培养为主线,导致我国人才培养小h型结构的形成(见图1)。

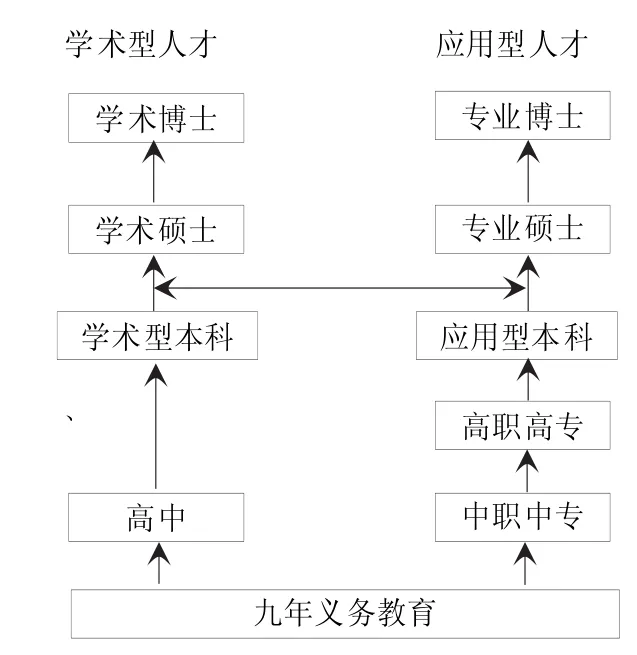

图1 我国人才培养的小“h”型结构

人类的发展过程就是认识世界和改造世界的过程,因此需要两类知识:一是认识世界的科学知识,它研究事物之间的关系与规律,用于回答“是什么”或“为什么”;二是改造世界的技术知识,它指导人们如何行动以达到预期目标,用于回答“怎么办”或“如何做”。相应的,推动社会发展也需要两类人才,即以掌握科学知识为主的学术型人才和以掌握技术知识为主的应用型人才,不同的人才类型应由不同的高等学校来培养。因此,科学的分类注重分类学与类型学的结合,依据两个步骤,体现两个维度。两个步骤是:先进行高等教育分类,再进行高等高校分类,促进高校先选办学定位、再谈办学层次;两个维度是:高校分类不仅要“纵向分层”,还要“横向分型”,纵、横两个维度构成“矩阵式”结构,矩阵中的一个点既代表一种高等教育类型,又归属于一定层次,各类高校均可从“矩阵式”结构体系中找到自己的归属。此外,政府资源配置均衡政策的跟进,也促使地方本科高校主动转型并沿着明确的指向健康发展,进而实现我国人才培养体系从小h型向大H型的转变(见19页图2)。

图2 两类人才并行的大H型结构

二、规格标准:地方本科高校发展转型的必要指向

规格标准是指赋予质量某种特定内涵和价值观的基本尺度,人才规格标准是人才培养的导向和结果的度量。地方本科高校的转型实质是培养目标的转型,因此,不明确培养目标和规格标准,转型发展就是无的之矢。

1.价值取向是标准制定的核心依据。价值取向是指一定主体面对或处理各种矛盾、冲突、关系时所持的基本价值立场和倾向。要解决地方本科高校培养什么样的人的问题,就要明确价值取向,制定规格标准。事实上,关于高等教育的价值取向,一直存在个人本位与社会本位的冲突,两种价值取向如同此起彼伏的“跷跷板”,要么过分强调社会本位,突出社会需求,忽视学生的特殊需求和权益保障,影响学生的个性发展;要么过分强调个人本位,突出个性张扬,弱化学生的社会责任感,影响社会发展和进步,导致办学者在价值取向的选择上处于两难境地③。我们认为,高等教育价值取向的选择不应该“非此即彼”,而应依据社会发展的进程以及人才类型的区别,科学寻求两种价值取向的平衡点,在价值取向选择中实现社会需要与学生利益的有机结合。对于本文提出的人才培养“矩阵式”结构,学术型人才培养应偏重于个人本位,兼顾社会本位;而应用型人才培养则应注重社会本位,兼顾个人本位。我们之所以提出地方本科高校应该坚持服务社会需求兼顾个性要求的价值取向,主要原因有三:第一,服务社会发展需求是地方本科高校生存与发展的根本基础,唯有满足社会发展需求,才能获得转型发展的合法地位;唯有与社会形成良性互动,才能形成持续的发展活力。第二,应用型人才的基本特征是“能用”和“耐用”,评价的基本准则是社会满意度,检验地方本科高校转型是否成功的标准是就业竞争力。第三,以社会需求为导向并非是坚持地方本科高校价值取向的唯一选择,兼顾个人本位旨在消除单纯追求社会需求而导致的人才培养“工具化”倾向。

2.厘清区别是标准制定的必要环节。应用型本科人才与学术型本科人才的不同之处,一直是困扰地方本科高校转型发展的问题,也是其人才培养标准必须解决的问题。为此,我们提出以下观点:

第一,在办学层次上,应用型本科不是一种新层次而是一种新类型,其教育层次属于本科,既不是学术型本科的较低层次,也不是高职高专的加强版。在这个问题上,《国际教育标准分类法》(1997版)可以为我们提供理论依据,其中的5A1、5A2和5B分别相当于我国的学术型本科、应用型本科和高职高专(见图3),而5A1、5A2属于同一教育层次的两种不同类型。

图3 联合国教科文组织对高等教育的分类示意图

第二,在培养目标上,学术型本科注重本科教育阶段的基础性,以科学研究人才为目标,体现本科阶段、硕士阶段、博士阶段三者的结合,形成拔尖创新人才培养的完整过程。相比之下,应用型本科偏向本科教育阶段的就业性,以生产、管理、服务一线的专门人才为目标,注重专业训练与职业素质培养,是以就业为导向的专业教育。

第三,在内容方法上,学术型本科的教学内容以学说、概念、定理、定律的学习与研究为主,研究方法为从实验到理论、从特殊到普遍。学术型本科人才培养同样要求理论联系实际,但目的是通过实践发现客观规律,形成理论、检验理论或修正理论。应用型本科的教学内容以技术原理、技术规范的学习与应用为主,研究方法为从理论到实践,从普遍规律到特殊应用,其强调理论联系实际的目的不是验证理论,而是如何在理论指导下进行实践。

第四,在质量标准上,学术型人才的培养质量采用学术标准评价,一般由学术机构制定,具有一元性特征,重在考察理论成果的原创性,以对客观世界的正确认识为判断依据,受外部利益的影响不大;应用型人才的培养质量采用专业标准评价,需要行业参与制定,具有多元性特征,除了考察专业应用能力,还要考察职业素养,尤其注重其成果产生的经济效益,受外部利益影响较大。

3.摆正关系是标准制定的重要问题。本科层次应用型人才规格标准研究不可回避的问题是:如何摆正学术型本科人才与职业型本科人才、共性标准与应用型人才专用标准的关系。就我国地方本科高校的改革实践看,存在将职业性与学术性对立、强调应用型本科人才培养标准而降低本科人才通用标准的倾向,这显然是不科学的。

第一,无论培养哪种本科层次人才,都需要具备必要的学术能力,有一定的职业归宿,差别在于两者的侧重点不同。原因在于:应用型本科教育社会本位的价值取向及人才类型决定了其人才培养必须突出实践训练,注重职业能力,以增强学生的就业竞争力,同时,应用研究与技术开发也是应用型本科教育的重要职能。过分强调职业性而摒弃学术性的应用型本科教育,将导致本科属性丧失,甚至把本科教育办成职业培训班;忽视职业性教育的应用型本科教育不能体现人才培养的类型特征,难以走出传统本科人才培养的老路,进而导致这类高校失去发展活力。因此,在地方本科高校转型发展中,不能把人才培养的职业性与学术性对立起来,进入“非此即彼”的误区,而应按照蔡元培先生提出的“学必借术以应用,术必以学为基础”的原则,两者并进。

第二,在通用标准与专门标准的关系上,应该建立本科人才培养通用标准之下的专门标准,实现通用标准与专门标准相结合。事实上,我国目前对本科人才的培养要求仍为1998年颁布的《中华人民共和国高等教育法》,其中对本科教育的学业标准进行了规定。该标准是在人才培养仅有层次之分而无类型差异的背景下提出的,宏观但笼统,可以称之为共性标准。我们认为:在高等教育体系中,对某个教育层次提出共性要求是重要的,不满足共性标准就没有达到培养层次;提出专门要求也是必要的,不满足专门标准就无法体现类型特色。因此,在地方本科高校转型发展的今天,政府应该依据高等教育发展的新要求尽快修订共性标准,行业协会依据共性标准提出行业标准,高校以行业标准为指导制定学校标准,从而形成以共性标准为基础、以行业标准为指导、以学校标准为落实的三层次标准体系。

三、创新模式:地方本科高校转型发展的核心任务

人才培养模式是在一定教育理念的指导下,依据培养目标和规格标准,以相对稳定的教学内容和课程体系、管理制度和评估方式,实施人才培养的总和。地方本科高校培养目标的转变决定其人才培养模式必须进行改革与创新,主要包括以下几方面内容:

1.坚定“四个为主”的办学定位。“四个为主”是以服务地方(或行业)发展为主,以本科教育为主,以教学为主,以培养面向生产、管理、服务一线的本科层次应用型人才为主。这里所说的为主是相对概念,以本科教育为主并非不搞研究生教育,而是指随着应用型人才培养完整系列的形成,专业硕士或专业博士教育将逐渐成为地方本科高校的功能之一;以教学为主并不意味着放弃科研,而应着眼于应用技术研究并及时转化为教学内容。

2.树立“五个注重”的教育理念。教育理念是作为人才培养的总体导向,体现办学者依据培养特征与目标所做出的本质性判断。地方本科高校人才目标转型是一项复杂工程,需要针对关键问题,突出“五个注重”,即注重专业核心能力培养,确保基本质量;注重专业实践能力培养,彰显人才特征;注重创新创业能力培养,体现本科属性;注重学生的个性化培养,实现以人为本;注重社会责任感培养,弥补弱化环节。

3.构建“三个对接”的培养体系。一是专业发展与地方产业发展对接。依据地方产业发展需求,做强优势专业,改造传统专业,培育新兴专业,使地方本科高校真正成为推动地方经济发展的力量。二是课程体系与职业要求对接。要打破传统本科教育学科导向的束缚,依据规格要求,注重知识集成,重组课程体系。三是培养要求与资质认证对接。将中级技术人员职业资质认证要求作为培养导向和衡量尺度,强化培养质量的可测量性,提高社会对人才培养的认可度。

4.形成“协同育人”的培养途径。地方本科高校的转型发展必须打破学校界限和教室界限,真正开启多元协同、合作育人之路。如与行业协会协同,形成人才需求预测机制与指导机制;与企业协同,共建优势互补的育人载体,形成“全程参与、深度融合”的育人机制;与国际协同,借鉴先进发达国家的理念与经验,走一条培养高素质、高质量、应用型人才的新路。

5.实施“四化同步”的综合改革。地方本科高校的教学改革应是根本性、革命性、综合性的改革。一是课程体系模块化。打破传统“三段式”学科导向的课程体系构架,通过重组、优化、整合和新型课程开发,按照技术应用的逻辑关系,构建能力导向的模块化课程体系。二是项目教学系列化。改变传统实践教学过分依赖课程的状况,强化实践教学的体系性和实效性。以工程性、真实性、综合性、探究性为原则,构建环环相扣、能力进阶的项目教学系列,使学生得到职业能力的系统训练。三是科技竞赛普及化。通过政策导向,把参加科技竞赛由个别学生的爱好变成所有学生参与的行为,整体提升学生的创新意识与能力。四是学习评价多样化。要充分重视学习评价对教与学的导向作用,依据课程类型与特点改革考试方法,促进学习评价从评价“分数高低”向评价“能力强弱”转变;学生学习从注重“期末考核”向注重“学习过程”转变。

四、教师转型:地方本科高校发展转型的根本保障

教师是办学的第一核心资源,要实现地方本科高校发展的真正转型,首先要实现师资队伍转型。就目前情况来看,我国地方本科高校师资状况与国外同类高校差距很大,主要体现在知识更新滞后产业技术发展、实践能力难以适应培养要求、惯有教学方法有悖于应用型人才培养规律、理论型师资队伍难以培养高质量应用型人才等方面。要改变这种状况,需要加快三个转型:一是队伍结构转型。目前,不少地方本科高校对教师提出了“双师型”或“双师素质”的要求。我们认为,这种提法虽然理想,由于我国国情以及师资来源、连年扩招给教师带来的教学压力,导致“双师型”或“双师素质”教师培养仅仅是个口号。要改变师资结构,可操作的方法是通过校企合作、专兼结合、短期聘用、柔性使用等方法,构建“双师结构”的教学团队,从而弥补理论型师资队伍的不足,实现校企培养的优势互补。二是教师能力转型。教师能力决定学生能力,对行业发展不了解、不能解决实际问题的教师不可能培养出“上手快”的学生。要实现教师能力转型,需要实施进修“充电”年审机制,促进教师主动更新知识;实施定期下企业挂职机制,实现教师专业能力培养常态化;实施应用型高校教师资格认证机制,逐渐“改良”地方本科高校的师资队伍。三是教学角色转型。地方本科高校的教学改革要求其教学过程必须从“教师主体”转变为“学生主体”,项目教学等新型的方法载体要求教师必须从主讲变成主导,从台上走到台下,这对地方本科高校的教师无疑是一个巨大挑战,需要转变传统的教育观念,放弃惯用教学模式,研究新的教学方法。

[注释]

①潘懋元.高等教育分类的方法论问题[J].高等教育研究,2006(3):8.

②雷家彬.分类学与类型学:国外高校分类研究的两种范式[J].清华大学教育研究,2011(4):110.

③陈玉祥.从标准的内涵看我国本科教学质量标准的建立[J].中国高教研究,2007(7):36.